Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Réunion du 3 octobre 2019 : 1ère réunion

Sommaire

La réunion

Audition de Mme Michaëla Rusnac haute fonctionnaire à l'égalité des droits au ministère des outre-mer chargée du groupe de travail outre-mer constitué en vue du grenelle des violences conjugales

Audition de Mme Michaëla Rusnac haute fonctionnaire à l'égalité des droits au ministère des outre-mer chargée du groupe de travail outre-mer constitué en vue du grenelle des violences conjugales

Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Annick Billon, Madame la Haute fonctionnaire à l'égalité des droits au ministère des outre-mer, mes chers collègues, je tiens d'emblée à vous remercier toutes et tous pour votre présence. Je remercie tout particulièrement la présidente de la délégation aux droits des femmes, avec laquelle nous avons pris l'habitude de travailler de manière conjointe sur des sujets communs, d'avoir accepté cette audition un peu particulière - je ne sais pas exactement, en effet, qui auditionne qui ce matin : auditionnons-nous Mme Rusnac, ou sommes-nous auditionnés par elle ?

La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a bien voulu s'associer aux échanges sollicités par le ministère des outre-mer en vue d'un Grenelle spécialement dédié aux outre-mer dont nous avons appris la tenue, tout récemment, à l'occasion d'une séance de questions au Gouvernement organisée à l'Assemblée nationale le 10 septembre dernier.

Nous savons que la délégation aux droits des femmes du Sénat travaille depuis plusieurs années sur ce sujet des violences et qu'elle a produit des études de fond, dont un remarquable rapport en 2018, comprenant un diagnostic précis assorti de nombreuses propositions, y compris pour les outre-mer, intitulé Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société. Avec le soutien de nos collègues membres des deux délégations - je pense en particulier à Victoire Jasmin, à Nassimah Dindar, à Viviane Malet et à Guillaume Arnell -, nous avons entamé une collaboration fructueuse entre nos délégations, dont je rappelle qu'elle a donné lieu à plusieurs opérations communes qui ont eu un large écho.

Au cours de l'année 2019, nous avons en effet organisé conjointement, le 20 février, en prélude à la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, un grand colloque au Sénat sur le rôle et la place des femmes dans la vie économique et entrepreneuriale des Outre-mer. Cette initiative a mis en lumière l'importance de l'entrepreneuriat féminin dans les territoires ultramarins en tant que levier de développement, de croissance et d'innovation, mais aussi comme source d'émancipation.

Dans le prolongement de l'enquête Violences et rapports de genre (Virage) concernant la métropole, nous avons auditionné ensemble, le 4 juillet 2019, Mmes Stéphanie Condon, responsable scientifique de l'enquête Virage dans les outre-mer (Virage Dom), et Justine Dupuis, chargée d'études à l'Institut national d'études démographiques (INED), sur les résultats pour La Réunion de l'enquête Virage Dom relative aux violences envers les femmes dans les espaces publics, au travail et dans les couples.

À la suite de cette audition très riche au cours de laquelle de nombreux collègues sont intervenus pour dire combien ce problème leur tenait à coeur, nous avons décidé de reprogrammer une audition sur les résultats de l'enquête Virage aux Antilles (Guadeloupe et Martinique) en fin d'année.

Je tiens donc à souligner que les délégations du Sénat n'ont pas attendu l'annonce gouvernementale pour se saisir de cette question qui présente dans nos territoires - il faut l'admettre - des spécificités, ne serait-ce que, par exemple, lorsque sont évoquées des mesures d'éloignement pour un conjoint violent. Comment fait-on, en pratique, sur nos îles ?

Nos auditions nous ont permis, entre autres, de constater que les connaissances dans ce domaine restent lacunaires. Les éléments statistiques manquent pour certains territoires. En outre, les données collectées doivent être replacées dans le contexte de chaque territoire, en tenant compte des niveaux de vie, des différences culturelles, des défis de la modernité dans des sociétés traditionnelles, etc. Elles nous ont aussi permis de comprendre combien il est essentiel d'apporter un suivi et un soutien aux acteurs de proximité qui travaillent auprès de femmes et de familles entières vivant des situations absolument dramatiques.

En conséquence, nous ne pouvons que nous féliciter de la volonté affichée par Mmes Marlène Schiappa et Annick Girardin de faire un focus sur les Outre-mer, même si nous attendons avant tout davantage d'actes et de moyens concrets. Beaucoup de préconisations existent déjà sur le volet ultramarin - je pense par exemple au rapport Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer réalisé au nom du Conseil économique, social et environnemental (CESE) par Mme Ernestine Ronai et M. Dominique Rivière, que nous avions également auditionnés en 2018.

Vous l'avez compris, Madame Michaëla Rusnac, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour recueillir des précisions sur le futur Grenelle : calendrier, participants, démarche, etc.

Je précise à l'intention de nos collègues que vous avez été nommée Haute fonctionnaire à l'égalité des droits au ministère des outre-mer en 2016. Après une carrière dans le secteur pharmaceutique, vous êtes désormais cheffe du bureau de la cohésion sociale, de la santé et de l'enseignement, chargée de la lutte contre les discriminations, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Votre mission consiste notamment à « élaborer et à piloter le volet ultramarin des différents plans de santé publique et des stratégies nationales en matière de protection sociale, de cohésion sociale, de jeunesse et de sport ».

Autant dire que nous sommes curieux de connaître le dispositif prévu par le groupe de travail que vous animez en vue du Grenelle.

Avant de vous entendre, Madame Rusnac, je cède la parole à Annick Billon.

Mes chers collègues, c'est avec un immense plaisir que la délégation aux droits des femmes participe ce matin à une nouvelle réunion commune à nos deux délégations. Je remercie le président Michel Magras de nous associer à cette audition sur un sujet qui nous tient évidemment très à coeur.

Depuis 2018, nous avons en effet organisé trois auditions, dont deux en commun avec la délégation sénatoriale aux outre-mer, sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer - mon collègue Michel Magras vient de le rappeler.

C'est avec une grande humilité que la délégation s'est emparée de cette question. En effet, nous ne prétendons pas disposer d'une expertise sur tous les territoires ultramarins, tant ils sont divers et dotés chacun d'une identité géographique et culturelle propre.

C'est pourquoi la réflexion commune est nécessaire, pour nous permettre de progresser tous ensemble sur ces graves sujets. J'ai pu mesurer par exemple, cet été, à l'occasion d'un déplacement à la Guadeloupe, à Gosier, à l'initiative de notre collègue Victoire Jasmin, combien les solutions que nous élaborons doivent être adaptées à chaque territoire.

Nous avons la chance de compter parmi les membres de nos deux délégations quatre collègues, dont un homme, particulièrement avertis sur ces problématiques : Guillaume Arnell, Nassimah Dindar, Victoire Jasmin et Viviane Malet. Je les remercie.

Au cours de nos travaux, nous avons pu constater que beaucoup de bonnes pratiques existaient en matière de lutte contre les violences conjugales et contre les violences faites aux femmes en général. Il est important de s'assurer qu'elles soient déclinées dans les Outre-mer. De ce point de vue, nous ne pourrons pas ignorer la question des moyens alloués aux politiques publiques dans ce domaine ; l'éloignement géographique ne saurait en effet justifier une différence de moyens lorsqu'il est question de répondre à des fléaux aussi graves.

Nous avions notamment souligné cet enjeu s'agissant des études statistiques. Mais c'est vrai aussi pour la formation des acteurs de la chaîne judiciaire, l'offre d'hébergement d'urgence, tant pour les femmes victimes que pour les hommes violents, le déploiement du téléphone grave danger (TGD), le recours à l'ordonnance de protection ou au bracelet électronique, pour ne citer que quelques exemples.

Je n'en dis pas plus à ce stade - nous aurons le temps d'y revenir - et je remercie à mon tour Michaëla Rusnac pour sa présence.

Madame, nous attendons votre éclairage sur la méthodologie du groupe de travail dédié aux outre-mer dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, et nous espérons que cette démarche permettra d'enclencher un processus efficace et durable.

On ne saurait se satisfaire que le compteur des féminicides continue de tourner comme il le fait chaque mois. Il est bon, certes, de réfléchir à de nouvelles solutions ; mais donnons-nous déjà les moyens d'appliquer les dispositifs existants !

J'étais présente le 3 septembre dernier au lancement du Grenelle. Ce n'est pas seulement une question de moyens financiers, a-t-on alors entendu ; mais les moyens financiers, s'ils ne sont pas suffisants, sont bel et bien absolument nécessaires, tant les chantiers sont nombreux : formation de la police, référents dans les tribunaux, possibilité de déposer plainte dans les hôpitaux, ouverture de places d'hébergement - sur ce dernier chapitre, l'annonce récente de la création de 1 000 nouvelles places me paraît très modeste à l'échelle de nos territoires, de métropole et d'outre-mer.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais d'abord vous présenter ma démarche ; je vous expliquerai ensuite la nature du travail que nous sommes en train de réaliser dans le cadre du Grenelle, avant un temps d'échanges.

Haute fonctionnaire à l'égalité du ministère des outre-mer, je suis en outre chargée, au sein de ce ministère, de la santé, de la cohésion sociale, de l'éducation, du sport et de la culture. Ma démarche - j'en suis tout à fait consciente - est inhabituelle : j'ai moi-même sollicité cette audition, ce qui n'est pas classique. Mais j'avais peu de temps pour élaborer des propositions, et, compte tenu de la gravité de la situation, cette méthode me paraissait justifiée. Je souhaite en effet, grâce à vos témoignages, faire remonter des propositions différentes de celles que nous connaissons déjà.

Les chiffres incitent à une réflexion spécifique dans les outre-mer, compte tenu de la géographie, de certains aspects culturels et d'une précarité qui se manifeste, dans ces territoires, de manière particulière. Je souhaite mener cette réflexion sans stigmatiser, en recherchant des solutions innovantes. Ma volonté est notamment de faire partager les idées portées par les femmes ultramarines, qui sont nombreuses, par exemple, à être entrepreneures, et ont toute leur place dans la société.

Le Grenelle des violences conjugales a été lancé le 3 septembre dernier par la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations; dix groupes de travail ont été mis en place au niveau national, et j'ai été chargée, il y a dix jours, de piloter le groupe de travail dédié aux outre-mer.

En plus du travail de ces groupes de travail nationaux, une dynamique territoriale a été engagée : des actions sont organisées avec les parties prenantes dans les différents départements, pilotées par les préfets et les directions régionales aux droits des femmes et à l'égalité (DRDFE).

Je cite les thématiques retenues : violences intrafamiliales et impact sur les enfants, accueil au commissariat et en gendarmerie, éducation et prévention, outre-mer, santé, handicap, monde du travail, hébergement, coopération entre les numéros 115 (hébergement d'urgence) et 3919 (violences sexuelles et sexistes), justice, violences psychologiques et emprise.

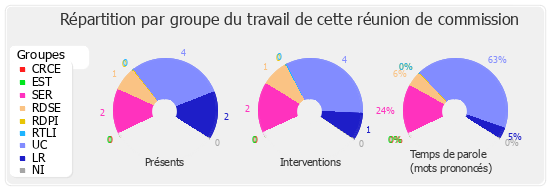

Le groupe de travail « outre-mer » est composé de représentants des ministères de l'intérieur et des droits des femmes, d'Ernestine Ronai, au titre du CESE, de Stéphanie Condon, de l'INED, de représentants de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), qui réalise des outils à destination des professionnels, d'une sociologue et d'un médecin urgentiste exerçant à Mayotte.

Ce groupe constitutif se réunira à quatre reprises, à raison d'une fois par semaine. Chacune de ses réunions portera sur une thématique différente.

La première réunion a concerné la libération de la parole, la prévention et l'éducation. L'objectif était de recueillir des données, de proposer des solutions et de retenir des expérimentations intéressantes. Le deuxième atelier se tiendra demain et portera sur le parcours des victimes et leur prise en charge. Le troisième concernera la communication, la mobilisation et la sensibilisation dans les outre-mer et le quatrième, les représentations genrées, les stéréotypes et l'environnement socioculturel.

Ces différentes réunions auront lieu d'ici au 16 octobre. Nous organisons également un nombre important d'auditions. À cet égard, nous sommes évidemment ouverts à toute suggestion : n'hésitez pas à nous communiquer le nom de toute association qui pourrait nous faire remonter du terrain des informations intéressantes. C'est aussi pour cela que je viens au-devant de vous aujourd'hui.

Nous devons rendre notre copie pour le 29 octobre.

Nous devons définir des propositions sur le plan institutionnel, indépendamment de l'aspect financier. Il s'agit de collecter des idées innovantes ou de suggérer l'adaptation de dispositifs existants. Je pense par exemple au numéro 3919, qui fonctionne de manière insatisfaisante dans les outre-mer, aussi bien pour des raisons d'horaires, de barrière de la langue que de qualité des réseaux.

Mon rôle est également de veiller à la prise en compte des spécificités ultramarines pour toutes les mesures nationales qui résulteront de ces travaux.

Je vais vous présenter ce qui a émergé de la première réunion, même si ces idées ne sont pas, à ce stade, validées.

Les statistiques émanant des services de police ou de gendarmerie présentent le même niveau de précision pour les outre-mer et la métropole. S'agissant des enquêtes de victimation (Virage Dom), comme celle qu'a réalisée l'Institut national d'études démographiques (INED) pour La Réunion, les données ne sont pas entièrement stabilisées et ne concernent pas les seules violences conjugales. Nous disposerons d'informations en automne pour ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique.

La première réunion a également permis de mettre en évidence un certain nombre de freins et de difficultés et de recenser des bonnes pratiques, de définir des objectifs et de faire des propositions.

Ces propositions - dénuées d'aspect financier, conformément à ce que l'on nous a demandé - sont notamment les suivantes : mieux faire connaître les observatoires des violences, qui existent d'ores et déjà sur la plupart des territoires ; créer des « Maisons des femmes », à l'instar de celle qui existe à Saint-Denis, avec des idées de financement originales ; maintenir les structures telles que les Comités locaux d'aide aux victimes (CLAV), avec une animation territoriale ; valoriser et renforcer le rôle des directions régionales aux droits des femmes et à l'égalité, qui exercent aujourd'hui un travail important de pilotage avec peu de moyens ; renforcer la formation des professionnels de santé, qui sont les premiers interlocuteurs des victimes, susceptibles de permettre la libération de leur parole ; mener une sensibilisation dans les écoles ; intégrer dans la formation des enseignants la sensibilisation aux violences ; identifier des personnes capables d'intervenir dans les médias pour diffuser des messages de sensibilisation ; responsabiliser l'entourage, en lui permettant de porter plainte à la place des victimes.

Des arbitrages politiques sur ces propositions seront rendus par le Gouvernement en vue de la tenue, le 25 novembre, de la conclusion du Grenelle des violences conjugales.

En tant que législateurs, nous sommes habitués à formuler des préconisations. Encore faut-il que les moyens suivent !

Les préconisations que vous avez évoquées sont intéressantes. Nous pouvons tous espérer que certaines aboutiront sur le plan législatif ou réglementaire.

Les chiffres des violences conjugales sont connus, grâce à l'enquête Violences et rapports de genre, dite « enquête Virage ». Comme mes collègues pour ce qui concerne leur territoire, je dispose de chiffres précis sur ces violences à La Réunion.

Madame Rusnac, les présidents respectifs des deux délégations pourraient-ils être intégrés à ce groupe de travail ? Ce serait intéressant, car ils entendent la parole des parlementaires ultramarins, qui font eux-mêmes remonter les préconisations des associations sur le terrain. Beaucoup d'entre nous ont exercé des mandats locaux et ont été confrontés à ces difficultés.

J'ai moi-même participé au Grenelle des violences conjugales organisé à la préfecture de La Réunion le même jour que le Grenelle national.

À La Réunion, la parole est d'ores et déjà libérée. Elle l'est au sein de la sororité, des cellules, des villages... Quand une femme ou un enfant est battu, tout le monde le sait ! L'augmentation du nombre de mains courantes montre aussi que la libération de la parole atteint le parcours judiciaire.

Quand j'étais présidente du conseil départemental de La Réunion, j'ai interpellé Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'Emploi, du travail et de la cohésion sociale, pour que La Réunion puisse bénéficier du plan de cohésion sociale. Dans ce cadre, j'ai mis en place, au conseil départemental, un plan contre les violences familiales et conjugales. J'ai organisé la présence de quatre assistants sociaux au sein des gendarmeries depuis 2007. Quand le plan est arrivé à échéance, l'État a décidé que le maintien de ces personnels serait financé à parité, entre l'État et le conseil général. J'ai également mis en place une permanence téléphonique, prise en charge par le département, qui fonctionnait 24 heures sur 24. Avec l'arrêt des financements liés au plan de cohésion sociale, cette permanence a disparu. Or le 3919 ne correspond absolument pas à la demande des ultramarins.

La parole des soeurs circule. J'ai créé il y a six mois un groupe Facebook intitulé « Soeurs du 974 ». En une semaine, 1 800 personnes s'y sont inscrites.

Toutefois, si la parole est libérée, on constate que les plaintes sont souvent retirées. En effet, il existe deux freins en outre-mer aux suites des dépôts de plainte : la précarité financière des familles et l'exiguïté du territoire. Tout le monde est au courant quand une femme porte plainte contre son conjoint. Elle se met à dos le conjoint et sa famille. Or sur une île comme Mayotte, tout le monde est de la même famille ! Si le conjoint violent va en prison, la femme doit trouver un emploi. Elle est obligée de quitter son foyer - parfois son logement social, alors qu'il y a 18 000 demandes de logement social en attente à La Réunion. Les enfants sont contraints de changer d'école.

Le département prend en charge les femmes qui portent plainte durant quatre mois : si elles n'ont pas trouvé d'emploi à l'issue de ce délai, elles sont obligées de revenir à la case départ, avec les risques évidents qu'elles courent dans leur foyer. Faute de moyens, elles ne sont pas accompagnées comme elles le devraient. Ce sont les conjoints violents qui devraient quitter le domicile conjugal et aller dans les centres d'hébergement, pas la femme et les enfants !

Au demeurant, les conjoints organisent leur domination en touchant eux-mêmes les allocations familiales. En attendant de voir leurs droits reconnus par la Caisse d'allocations familiales (CAF), les femmes qui portent plainte doivent solliciter des aides du conseil départemental ou du Centre communal d'action sanitaire et sociale (CCAS) : des démarches longues pour des sommes modiques. C'est la galère ! Certaines sont obligées de se réfugier en métropole.

Je ne nie pas qu'il faille prévoir des mesures de nature institutionnelle, mais il faut tout d'abord changer de braquet. À cet égard, la CAF est un interlocuteur majeur. Nous devons y réfléchir de manière globale, par exemple lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sans une volonté très ferme, les femmes victimes de violences ne s'en sortiront jamais. Pour elles, c'est la triple peine !

Les choses n'avancent pas. On tourne en rond parce qu'on n'a pas compris la réalité de la circularité dans les territoires ultramarins, où tout le monde connaît tout le monde, et où les femmes ne peuvent pas trouver d'emploi, avec un taux de chômage qui dépasse 40 % chez les moins de trente ans.

Madame Rusnac, associez les présidents de nos deux délégations à votre groupe pour qu'ils puissent porter à votre connaissance ce que nous leur faisons nous-mêmes remonter.

Que peut-on proposer, dans ce cas précis ? Il faut que ce soit le conjoint qui parte - nous soutiendrons cette mesure - mais y aurait-il une autre mesure à mettre en oeuvre ?

Il faut en effet que la femme garde le logement, cela lui permet de préserver la stabilité de la famille.

Deuxième mesure : la CAF doit être informée dès qu'une plainte, ou même une main courante, est déposée afin que les allocations familiales soient versées sur le compte bancaire de la femme, car c'est elle qui garde les enfants ; il ne faut pas que ce soit à la femme, déjà traumatisée, de s'en charger.

La police ou l'assistante sociale doivent immédiatement informer eux-mêmes la CAF. Cette mesure ne coûterait rien, mais elle est fondamentale. L'État assume cette dépense pour la nourriture et les vêtements des enfants : il est donc normal que les allocations reviennent à la mère. Or les maris gardent les allocations familiales, on le sait très bien. Dans le contexte de violences, c'est inacceptable.

Aujourd'hui, le transfert prend six à huit mois. Je souligne le fait que ce transfert doit être effectif dès qu'une main courante est déposée, car cela encouragera les femmes à aller plus loin.

Enfin, j'y insiste, il faut impérativement que ce soit le conjoint violent qui sorte du logement, non la femme et les enfants.

Une précision de langage, ma chère collègue, parlons-nous de violences conjugales ou intrafamiliales ? Cela concerne majoritairement les femmes, mais cela peut parfois être l'inverse.

Par ailleurs, je ne serai pas aussi pessimiste que vous, les choses vont progresser, il faut trouver les solutions.

Quant à la proposition consistant à intégrer les deux présidents au groupe de travail, je pense que ma collègue présidente de la délégation au droit des femmes sera d'accord avec moi, notre emploi du temps est déjà très chargé. En revanche, un membre de chaque délégation pourrait assurer le relais auprès du groupe du travail outre-mer du Grenelle.

Notre délégation a été conviée au Grenelle sur les violences conjugales, mais celui-ci arrive après une actualité très grave de plusieurs mois. Ce sujet n'est pas nouveau ; notre délégation y travaille depuis de nombreuses années et a fait des propositions importantes. Je conseille donc aux participants du Grenelle des violences conjugales de s'inspirer de notre travail.

N'hésitez donc pas à vous inspirer de nos travaux, Madame Rusnac. Nous avons par exemple publié, rien que l'année dernière, un rapport sur les violences faites aux femmes dans leur spectre large, puis un nouveau rapport à l'occasion de l'examen du projet de loi Schiappa. Nous en avons rédigé un sur le mariage des enfants et les grossesses précoces. Nous sommes donc très engagés sur tous les sujets concernant les violences.

Nous venons d'enregistrer le 112e féminicide de l'année ; il concerne une jeune Guadeloupéenne d'une trentaine d'années ; cela s'est passé dans les Yvelines.

Je me réjouis beaucoup de cette réunion. Nous avions sollicité la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, au moment de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, mais nous n'avons pu l'entendre qu'avec la commission des lois. Par ailleurs, je l'ai personnellement interpellée quand elle a fait état de son Tour de France de l'égalité, ce tour de France se limitant en réalité à l'Hexagone.

Nos deux délégations ont souvent travaillé sur les violences, de manière très ouverte, depuis deux ans. Nous avons également travaillé sur la valorisation du travail des femmes et l'entrepreneuriat en outre-mer. Nous avons vu que, dans tous les territoires, des femmes donnent le meilleur d'elles-mêmes et contribuent à valoriser les outre-mer.

Je veux saluer Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes, qui a rencontré cet été 130 femmes issues des associations en Guadeloupe ; elle a ainsi pu entendre leurs vécus, qui témoignent des réalités quotidiennes de ce territoire.

Aujourd'hui, nous devons travailler ensemble. Nous en savons davantage sur les violences et leur ampleur, grâce à la libération de la parole, mais celle-ci n'est pas encore complète, car le monde est petit en outre-mer... Je vous invite donc à vous inspirer des travaux de la délégation, Madame Rusnac, mais aussi à prendre en compte les spécificités de chaque territoire.

Autre élément à considérer : l'implication des associations, qui font un travail extraordinaire. Je suis moi-même impliquée dans Force femmes, une association très active en Guadeloupe. Je veux aussi me référer au travail de Femmes Totem et rendre hommage à sa présidente.

Comme le disait notre collègue Nassimah Dindar, il est nécessaire de faire en sorte que ce soient les hommes violents qui soient exclus des logements. Les femmes éprouvent en effet de réelles difficultés à être relogées, et il faut en outre préserver la scolarité et le tissu amical des enfants, qu'un déménagement peut perturber. Or ils ont besoin de stabilité.

Il faudrait également que la secrétaire d'État tienne davantage compte du travail réalisé par nos deux délégations et par les associations.

Je ne comprends pas que l'on en soit encore à faire un débat sur les problèmes que les femmes rencontrent. Des outils juridiques et administratifs existent, mettons-les en application ! Que l'on ait besoin d'un budget pour l'accueil des femmes se trouvant dans cette situation, soit, mais il existe déjà des dispositifs.

En outre, il y a, en Nouvelle-Calédonie, deux statuts - statut coutumier et statut de droit commun -, ce qui complique encore la situation.

L'ensemble des magistrats, des policiers et des gendarmes doivent se préoccuper des victimes de violences et trouver des solutions pour les protéger. Ce fléau existe depuis des années, pourquoi en sommes-nous encore à discuter, autour d'une table ? Quelque part, quelque chose n'a pas fonctionné. Nous pouvons donc faire un bilan, mais dépêchons-nous, car, pendant ce temps, la violence continue et des femmes souffrent. Faisons appliquer les dispositifs qui existent, ce serait déjà un progrès.

J'aurai deux questions.

Premièrement, une question de forme : pourquoi parler de « violences conjugales » et non de « violences faites aux femmes », expression que je préfère ? En effet, le mot « conjugal » n'englobe pas forcément toutes les situations de violences faites aux femmes. Je vous recommande l'association Union femmes Martinique, qui est très active sur la question.

Deuxièmement, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui a amené à créer un groupe de travail spécifique relatif aux outre-mer dans le cadre de ce Grenelle ? Pourquoi cette attention particulière ? Cela m'interpelle.

Nous le savons bien, les violences intrafamiliales et conjugales connaissent une recrudescence dans tous les territoires ultramarins. Madame Rusnac, je souhaite que vous nous expliquiez précisément comment ce Grenelle sera décliné en outre-mer, car ces actions sont trop souvent concentrées sur l'Hexagone. Vous avez dit que cela se fera sous l'égide des préfets. Sous quelle forme ? Où en est-on localement aujourd'hui ?

En outre, lors d'une réunion avec la délégation au droit des femmes, nous avons évoqué la question de la place réservée aux hommes dans ce processus. Il ne s'agit pas seulement des hommes victimes de violences, qui sont très minoritaires, mais de la place accordée aux témoignages masculins dans la prise en compte dans la lutte contre les violences faites aux femmes, laquelle, si l'on n'y inclut pas les hommes, sera plus longue et ardue.

Je voudrais évoquer l'environnement. Les territoires dont nous parlons sont petits, les gens se connaissent tous, il est donc particulièrement inapproprié que la femme quitte le domicile. Au contraire, il semble normal de l'y laisser, avec ses enfants, et que ce soit l'homme qui parte.

Notre collègue Dominique Théophile évoquait avant cette réunion le fait que certains jeunes préféraient partir en prison pour « être tranquilles ». Il règne dans ces territoires des problèmes de travail, de drogue et d'alcool qui ont des effets considérables. Tant que ces problèmes ne sont pas gérés, la violence ne pourra pas être traitée.

En outre, je comprends les réserves de notre collègue Maurice Antiste : l'expression « violences conjugales » exclut la problématique des jeunes qui battent, par exemple, leur père ou leur mère, parce qu'ils sont eux-mêmes dans un état désolant et qu'ils ne savent plus ce qu'ils font.

Il ne s'agit pas seulement d'un problème conjugal, et si l'on s'en tient à cela sans aborder les questions sociales, on risque de tourner en rond.

La délégation aux droits des femmes du Sénat a été à l'origine de nombreux rapports, Mme Rusnac y trouvera un véritable gisement de propositions.

Nous avons voté les lois de 2006, de 2010 et de 2014, nous en sommes au 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes, au point que les magistrats que nous avons auditionnés en 2016, dans le cadre d'un travail sur le suivi de l'application des lois en matière de lutte contre les violences au sein des couples, nous ont demandé une pause législative. Il faut du temps pour assimiler ces lois nouvelles. Avant 2006, il n'existait pas de texte légal spécifique en matière de violences conjugales, le sujet était tabou, on parlait seulement de « scènes de ménage » !

Reste à savoir comment ces lois sont appliquées en métropole et en outre-mer. Les associations ont-elles les moyens d'accompagner leur mise en oeuvre ? Elles constituent le « bras armé » de l'État en la matière, ne l'oublions pas ; si l'on rechignait à augmenter leurs subventions et qu'elles devaient renoncer à leurs missions, l'État serait bien embarrassé car la politique publique de lutte contre les violences repose sur les associations.

La formation des magistrats, des soignants, des policiers est-elle suffisante ? J'en doute. Voyez ce qu'il en est du traitement des femmes handicapées : notre délégation, travaillant sur les violences faites aux femmes handicapées, a appris que des policiers avaient contraint des femmes malentendantes à mimer le viol dont elles avaient été victimes !

En matière de violence conjugale, la loi prévoit l'éviction de l'auteur des faits du domicile. Cette règle est-elle appliquée ? Je ne sais pas ce qu'il en est en outre-mer, mais en métropole, les magistrats hésitent à le faire, parce qu'ils ne savent pas où l'homme va être hébergé et que cela induira un coût. On retrouve le problème éternel et crucial des moyens financiers.

À mon sens, la prévention des violences conjugales passe par la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, lesquelles trouvent leur origine dans les stéréotypes sexistes qui imprègnent notre société. Il serait possible d'éradiquer les violences conjugales en dix ou quinze ans si l'on sensibilisait les enfants aux stéréotypes sexistes et aux inégalités. Et cela vaut aussi pour les gendarmes, les policiers et les parlementaires ! La loi prévoit des séances d'information dans tous les établissements scolaires sur ces sujets. J'interviens moi-même dans ce cadre depuis des années. Si l'on veut éradiquer ce fléau, il faut commencer dès le plus jeune âge !

Cette réunion a été passionnante. Je suis d'accord, il s'agit de violences intrafamiliales, et parler de violences conjugales est peut-être réducteur car il faut tenir compte des enfants qui ne savent pas se défendre. On les oublie trop souvent. J'avais d'ailleurs demandé, en vain, la création au Sénat d'une délégation aux droits des enfants.

Je voudrais en outre évoquer le problème des Français à l'étranger. En France, on demande la présence d'assistantes sociales dans les commissariats, mais à l'étranger, celles-ci disparaissent même des consulats. Les Françaises à l'étranger victimes de violences ne sont pas accompagnées comme il le faudrait.

Je vous propose de répondre par écrit aux questions qui m'ont été posées et que nos horaires contraints ne nous ont pas permis d'aborder. N'hésitez pas à me faire parvenir, par l'intermédiaire de vos présidents, le nom des associations que vous souhaitez que nous rencontrions.

S'agissant de Femmes Totem, nous travaillons en effet avec Mme Chantal Clem, qui sera auditionnée.

Je vous remercie, Madame Rusnac, Madame la présidente Annick Billon et mes collègues pour ces échanges très denses que je crois très utiles à ce stade des consultations du groupe de travail aux outre-mer en vue du prochain Grenelle.