Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Réunion du 17 février 2021 à 9h05

Sommaire

- Audition de m. patrick de cambourg candidat proposé par le président de la république aux fonctions de président de l'autorité des normes comptables (voir le dossier)

- Vote et dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination par le président de la république de m. patrick de cambourg aux fonctions de président de l'autorité des normes comptables

- « comment mieux orienter et mobiliser l'épargne financière des ménages liée à la crise sanitaire pour soutenir la reprise ? »

La réunion

Audition de M. Patrick de Cambourg candidat proposé par le président de la république aux fonctions de président de l'autorité des normes comptables

Audition de M. Patrick de Cambourg candidat proposé par le président de la république aux fonctions de président de l'autorité des normes comptables

Nous recevons aujourd'hui, en application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010, relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, M. Patrick de Cambourg, candidat proposé par le Président de la République aux fonctions de président de l'Autorité des normes comptables (ANC).

Le mandat du président est de six ans, renouvelable une fois, et c'est justement pour la reconduction de votre mandat que nous vous entendons, puisque vous présidez déjà l'ANC, et ce depuis le 3 mars 2015. Notre commission des finances avait déjà eu l'occasion, à ce moment-là, de vous entendre et de se prononcer sur votre nomination.

L'ANC, qui a été créée en 2010, établit les prescriptions comptables générales et sectorielles applicables au secteur privé et donne un avis sur les modifications législatives ou réglementaires en la matière, ainsi que sur l'élaboration des normes comptables internationales. Elle joue enfin un rôle de coordination et de synthèse dans des travaux de recherche.

Plus de quatre millions d'entités, dans les secteurs marchand et non marchand, suivent les règlements de l'ANC. C'est un règlement de l'ANC, en particulier, qui fixe le plan comptable général. Vos travaux intéressent donc toutes les entreprises, et même l'État, puisque la comptabilité générale de l'État s'en inspire fortement.

Vous pourrez nous indiquer quelle est a été votre activité personnelle au cours de votre mandat, mais aussi nous rappeler les grands enjeux actuels de la comptabilité des entreprises, notamment dans le cadre international. Vous pourrez sans doute nous dire si les objectifs que vous vous étiez fixé il y a six ans ont été atteints, notamment celui de faire réussir le groupe consultatif européen sur l'information financière, l'Efrag (European Financial Reporting Advisory Group), chargé de développer et de promouvoir la voix européenne dans l'élaboration des normes comptables internationales. Vous nous direz enfin quelles lignes directrices vous entendez fixer à l'ANC dans les années à venir.

Je vous rappelle que cette audition est publique et retransmise en direct sur le site internet du Sénat.

Les membres de la commission qui ne sont pas physiquement présents peuvent participer à la réunion par téléconférence. Toutefois, les délégations de vote ne sont pas autorisées et seuls les sénateurs présents physiquement pourront prendre part au vote qui aura lieu à l'issue de l'audition.

Le dépouillement aura lieu en fin de matinée, M. de Cambourg devant être entendu tout à l'heure par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Nos collègues Rémi Féraud et Marc Laménie, secrétaires du bureau, m'assisteront pour le dépouillement comme scrutateurs.

Le Président de la République a bien voulu m'accorder sa confiance et me proposer pour ce second mandat à la tête de l'ANC. C'est avec plaisir que je viens devant vous ce matin, conformément à l'article 13 de la Constitution, évoquer mon action passée et les orientations pour la période à venir. J'aborderai d'abord la normalisation comptable, à l'international et en France, puis j'évoquerai les fonctions que j'exerce ès qualités dans d'autres institutions ainsi que les missions d'intérêt général que j'ai effectuées sur des sujets connexes, mais qui participent au progrès de la qualité de l'information fournie par les entreprises.

Dans la normalisation comptable, l'objectif a été, et sera, de faire entendre la voix de la France et de l'Europe sur le plan international et, en même temps, de développer un dispositif national dynamique. La France a des particularités, à cet égard, au service de notre économie et de nos entreprises. Il y a six ans, devant votre commission, j'avais insisté sur le caractère stratégique de la normalisation comptable. Les six années écoulées m'ont confirmé dans cette conviction.

L'ANC n'est pas une autorité pourvue de gros bataillons, mais ce ne sont pas les chiffres qui comptent - affirmation qui peut prêter à sourire venant d'un comptable, j'en ai conscience ! Bien plutôt, c'est la manière de conduire l'action qui importe. Par sa construction même, en 2010, et aussi par tradition, l'ANC est avant tout un organe fédérateur de la communauté comptable française. Point de rencontre et d'échanges, elle est une plateforme d'élaboration des positions et des normes, un lieu d'arbitrage, selon des processus de collégialité auxquels nous sommes très attachés et qui sont respectés par tous. Les équipes permanentes de l'ANC ont un rôle clé. Elles comptent une vingtaine de personnes, ce qui n'est pas un nombre très important. Elles ne pourraient remplir leurs missions sans la communauté comptable, dont l'ANC est le pivot. Au-delà, ce sont plus de 100 professionnels de haut niveau qui prêtent régulièrement leur concours, de façon rigoureuse, à ses travaux. Eux-mêmes ne sont que la partie émergée de l'iceberg, puisque notre communauté est beaucoup plus large et de très bon niveau. Ce modèle est original, mais il a démontré son efficacité dans la durée. Il positionne l'ANC en bonne place en Europe et au-delà.

S'agissant de la normalisation internationale, je pense pouvoir dire que l'ANC a su affirmer sa position de façon constructive, mais sans concession. La voix de l'Europe s'est affirmée. Vous avez évoqué l'Efrag : nous avons su tirer parti de sa réforme, à la suite du rapport Maystadt, qui a coïncidé avec mon arrivée à la tête de l'ANC. Les normalisateurs nationaux, qui étaient jusqu'alors exclus de ce processus, ont trouvé une véritable place au sein de cet organisme, chargé de conseiller la Commission européenne sur l'homologation des normes IFRS (International Financial Reporting Standards), que l'Europe a choisi de suivre en 2002.

Il convenait de faire prévaloir ce que j'ai appelé dès mon arrivée « le conseil et l'homologation, mais les yeux grands ouverts » : constructif, mais objectif ; positif, mais sous bénéfice d'inventaire. Nous avons contribué largement à faire comprendre que certaines normes étaient techniquement perfectibles, ou qu'elles n'étaient pas en harmonie avec l'intérêt général européen.

Je vais vous donner trois exemples.

D'abord, à propos de la norme IFRS 9, sur les instruments financiers : nous avons exprimé dès le départ de sérieuses réserves sur le traitement comptable des investissements en actions. Pourtant, ceux-ci sont fondamentaux pour les plans d'investissement de l'Europe et de la France, à moyen et long terme. Le deuxième exemple est la nécessité de différer l'application de cette norme pour le secteur des assurances, jusqu'à l'adoption de la norme sur l'assurance elle-même, tant il est vrai qu'actif et passif sont indissociablement liés. Enfin, cette norme sur les contrats d'assurance, dernière grande norme du dispositif qui constitue la plateforme internationale en cours d'élaboration, a fait l'objet d'un intense travail de notre part et de celle de l'Efrag. Nous avons obtenu sa réouverture au plan international, ce qui était unique, pour apporter des solutions aux importantes questions que nous nous posions. Malgré un certain nombre d'améliorations, il reste un point très important qui appelle des réserves de notre part : le traitement des contrats à mutualisation intergénérationnelle, au sein desquels toutes les générations d'assurés sont attachées à un seul groupe d'actifs, avec une répartition entre les générations d'une même profitabilité, alors que la technique internationale consiste à segmenter chaque portefeuille en cohortes annuelles, et à donner à chaque cohorte annuelle son dû. L'Europe a fait un choix différent, celui de la solidarité. Nous avons donc émis des réserves. Nous n'avons pas été les seuls, heureusement, et nous avons bon espoir que la Commission pourra proposer une solution appropriée.

Sur ces trois sujets, je crois pouvoir dire que l'ANC a joué un rôle technique de premier plan, dans la ligne que j'ai évoquée : pas de blanc-seing, mais des propositions techniques étayées, partagées et expliquées avec constance.

En matière de normalisation internationale, l'ANC s'efforce aussi de faire valoir directement, avec force quand c'est nécessaire, ses positions et suggestions auprès du normalisateur international, l'IASB (International Accounting Standards Board). Notre politique est d'être très présents et proactifs, et de travailler le plus en amont possible. La normalisation comptable internationale est un cycle long. Si l'on n'intervient pas dès le début de l'élaboration de la norme, on arrive souvent trop tard.

Lors de mon arrivée, je me suis efforcé d'établir une communication renouvelée, la plus efficace possible. Celle-ci était historiquement difficile, voire tendue. Nous avons continué à faire valoir des positions fermes sur le fond, mais en prenant soin d'utiliser les voies techniques que je croyais les plus adaptées sur la durée.

La normalisation IFRS internationale appelle trois observations qui fondent une grande vigilance de notre part. La première a trait à l'état de la convergence internationale, qui demeure fragile. Je l'avais souligné lors de mon audition il y a six ans. L'Union européenne est le principal utilisateur des normes et, en France à tout le moins, un utilisateur rigoureux. Les États-Unis ont cessé de converger il y a une dizaine d'années. Il n'y a pas de divergence aujourd'hui, mais rien n'est certain dans la durée. La Chine et l'Inde se positionnent sur une politique de convergence en substance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, autre grande puissance économique, le Japon, lui, a choisi la voie de l'optionnalité, c'est-à-dire que les normes IFRS peuvent être choisies par les entreprises, mais aussi les normes japonaises, selon leur convenance. Cela crée un panorama qu'il ne faut pas voir comme totalement unitaire, mais, bien au contraire, comme un panorama dans lequel les zones économiques ont des positions inspirées, bien évidemment, par leurs intérêts.

La seconde observation a trait à la gouvernance de la normalisation, qui nous paraît perfectible. L'Union européenne y est insuffisamment représentée, tant en nombre qu'en capacité d'influence. Nous militons pour que cela évolue. Il n'est pas toujours facile de promouvoir la diversité culturelle comptable, que nous croyons bénéfique. Nous continuons et continuerons sans relâche. Nous espérons obtenir un bon niveau d'écoute et oeuvrons en ce sens pour que le dialogue soit beaucoup plus équilibré. Des progrès ont été réalisés, mais ils ne sont pas encore suffisants à mes yeux.

La question fondamentale est de savoir s'il y a aujourd'hui des raisons de faire des réformes majeures, ou si nous avons atteint une plateforme relativement stabilisée. À titre personnel, et au nom de la communauté française, j'exprime des réserves sur des tentations de déstabilisation d'une plateforme qui n'est sans doute pas parfaite, mais qui a le mérite d'être assimilée par tous les acteurs. C'est pourquoi je suis réservé, notamment, sur l'idée de revenir sur le traitement actuel des Goodwill, ces actifs immatériels qui figurent dans les bilans à la suite des opérations de regroupement, en introduisant éventuellement un amortissement systématique qui serait techniquement problématique, et qui aurait pour conséquence de faire disparaître des bilans plus de 1 500 milliards d'euros d'actifs en Europe continentale, alors même que l'écart entre les valeurs comptables et les valeurs de marché est significatif et continue de s'accroître, ce qui est un paradoxe. C'est aussi un problème macroéconomique, tant il est vrai qu'un tel amortissement réduirait la possibilité de regrouper les entreprises quand c'est nécessaire et accroîtrait excessivement la capacité des grands acteurs de l'économie à croître organiquement, et non par reconstruction.

L'ANC s'est dotée pendant mon premier mandat d'un forum d'interprétation des normes IFRS, qui a rencontré un véritable succès et est très actif sur le sujet, très sensible, de la mise en oeuvre pratique des normes en France, car les normes sont principielles et il n'est pas toujours aisé de les confronter à des situations spécifiques à chaque juridiction et à notre pays.

Sur les relations bilatérales avec nos homologues étrangers - une dizaine de grands acteurs internationaux -, je me bornerai à dire qu'elles sont, depuis six ans, régulières, intenses et de très grande qualité. Les visites mutuelles sont fréquentes, sauf, bien sûr, depuis le début de la pandémie, qui nous a conduits à travailler exclusivement en visioconférence depuis plus d'un an, ce qui limite quelque peu les interactions. Nous ne sommes naturellement pas d'accord sur tout, mais les uns et les autres ont la connaissance des positions et raisonnements de chacun, ce qui permet d'avancer. Le moment venu, nous reprendrons notre programme de visites et d'échanges. Nous participons aussi à tous les rendez-vous internationaux de la - relativement petite - communauté des normalisateurs.

Sur la normalisation française, notre objectif a été et sera de faire vivre la dynamique des normes nationales, pour laquelle la France a fait de longue date un choix fondamental. La normalisation française bénéficie d'une longue tradition et d'une dynamique bien établie, que nous nous efforçons d'amplifier. Elle bénéficie aussi du rôle à certains égards central que la comptabilité joue au quotidien sur quatre plans distincts, mais complémentaires : instrument de transparence, instrument de gestion, référence juridique et référence fiscale. La prégnance des normes internationales pourrait, si l'on n'y prend pas garde, conduire à un affaiblissement progressif du dispositif réglementaire national. Ce n'est pas notre modèle. La France a choisi de garder la maîtrise des normes qui s'appliquent à la plus grande partie des entreprises et des comptes sociaux. Je rappelle à cet égard que les normes IFRS ne s'appliquent qu'aux comptes consolidés des entreprises cotées sur un marché réglementé.

Ce dispositif national permet d'assurer une grande cohérence d'ensemble entre information des tiers, gestion, droit des affaires, fiscalité, droit social et droit pénal. C'est un travail de tous les instants que de mettre en oeuvre ce modèle avec pertinence, et nous veillons à utiliser notre responsabilité d'élaboration des règlements comptables à la fois pour effectuer le travail de longue haleine nécessaire pour maintenir pertinent et moderniser le dispositif, et pour répondre aux nouveaux enjeux et à l'actualité. Ce faisant, nous nous efforçons de simplifier, quand cela est possible, même si la complexité croissante des transactions économiques, juridiques et financières ne nous facilite pas la tâche !

Le travail de longue haleine auquel nous nous attachons consiste à moderniser progressivement les règles existantes. Nous avons abordé ce programme dès la fin du précédent, qui consistait à codifier le corpus des règles, codification qui nous permet aujourd'hui de disposer d'outils de travail de référence et uniques : le plan comptable général et les autres recueils sectoriels. C'est notre plan stratégique 2017-2019 qui a initié ce programme de modernisation à moyen et long terme de notre référentiel national par un travail de fond sur des grandes thématiques. Nous avons bien avancé dans le cycle relatif au chiffre d'affaires et à la modernisation des états financiers.

Il était en effet paradoxal que nos règlements comptables ne consacrent que quelques lignes au chiffre d'affaires, alors que, dans le même temps, la doctrine fiscale était abondante, et que les règles internationales venaient de s'affiner, avec l'IFRS 4. Un très gros travail de fond a été réalisé, mais les parties prenantes ont demandé un temps de réflexion, que la pandémie a conduit à prolonger. Nous avons donc inscrit la finalisation de ce projet dans notre plan stratégique 2020-2022, car c'est un bloc très important de l'information des entreprises et de la sécurité juridique et fiscale, puisqu'il représente l'intégralité de l'activité des entreprises.

Pour ce qui concerne les états financiers, cet aspect de la normalisation porte sur la classification et sur les états de synthèse. Il méritait aussi un travail de fond, qui est bien avancé lui aussi, et qui a pour objet d'aboutir à une présentation rénovée, qui est aujourd'hui indispensable. Vous l'aurez compris, ces travaux sont de longue haleine, et c'est en partie d'ailleurs ce qui motive ma seconde candidature !

Nous avons mené à bien une réforme complète des règles comptables applicables au secteur non lucratif. Ce secteur est essentiel dans notre société, et beaucoup de points étaient à traiter. Grâce à un travail réalisé avec l'ensemble des parties prenantes, dans la droite ligne des modes opératoires de l'ANC, nous sommes parvenus, je crois, à un dispositif qui favorise transparence, gestion et contrôle par les organismes compétents sur l'appel à la générosité du public. Ce dispositif est d'application en 2021. J'ai été particulièrement satisfait de voir que le secteur a véritablement pris à bras-le-corps la mise en oeuvre d'un règlement rénové, qui succédait au précédent datant d'une vingtaine d'années.

Certains sujets sectoriels restent en cours, comme le traitement du risque de crédit dans les établissements bancaires, qui est bien avancé sur le plan technique, mais qui ne fait pas l'unanimité auprès des établissements, notamment parce qu'il n'a pas été possible de trouver une déductibilité fiscale immédiate des compléments de provision nécessaires. Il convient de dénouer cette situation, car les règles existantes sont anciennes et sujettes à interprétation. Je m'y attacherai. L'évolution des normes comptables relatives à l'assurance, et notamment des tables de mortalité, doit aussi faire l'objet d'une attention particulière. L'ANC n'est pas équipée pour cela, et doit donc travailler en liaison avec tous les professionnels. Le dispositif est ancien, il est robuste, mais il doit être modernisé.

Le second axe de la normalisation internationale est la réponse comptable aux nouveaux enjeux et à l'actualité, tant législative que réglementaire. Cela représente une part importante, mais variable de notre activité. Nous avons notamment, au cours de cette période, émis un règlement sur les fameux jetons, les initial coin offerings (ICO), et sur les partis politiques, favorisant ainsi la transparence en la matière.

Nous avons également clarifié le statut des plans comptables et pris en compte dans des délais rapides les textes comptables liés à des changements législatifs ou réglementaires de la gestion d'actifs.

Face à l'ampleur des conséquences comptables de la covid-19 pour les entreprises françaises, l'ANC s'est beaucoup investie, dès le printemps dernier, afin de les aider à s'inscrire de façon opérationnelle et pragmatique dans une perspective de rebond. Dans la tradition de la normalisation comptable française, elle a associé l'ensemble des parties prenantes au sein d'un groupe de travail ad hoc réunissant 50 personnes afin d'analyser les conséquences de l'événement sur les comptes des entreprises.

Ces travaux nous ont permis d'apporter des recommandations pour les normes comptables françaises et des observations pour les normes comptables internationales. Il s'agit d'un guide d'application sans valeur obligatoire qui répond aux interrogations sans qu'il soit besoin de modifier les règlements, ce qui démontre la pertinence et la robustesse des normes en période de crise. L'ANC a également produit des recommandations spécifiques pour les secteurs de l'assurance et de la banque. Nous actualisons ces documents régulièrement eu égard aux conséquences économiques et financières de cette crise qui perdure.

Nous sommes attachés à la présentation de l'information, mais aussi au traitement des actifs et des passifs.

D'une façon générale, les parties prenantes ont souligné la réactivité de l'ANC et l'exhaustivité des réponses apportées. Des présentations de ces recommandations, réalisées en partenariat avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, ont été suivies par plus de 1 500 participants.

La recherche comptable est le troisième axe de notre activité. Le bilan est contrasté : très positif pour nos états généraux, il est un peu plus mitigé sur la recherche. Les états généraux de la recherche comptable que nous tenons annuellement, y compris cette année par visioconférence, connaissent un succès manifeste. C'est un moment de rencontre internationale entre les professionnels comptables, puisque nous y accueillons tous nos homologues étrangers.

La normalisation comptable est en principe une activité à cycle long qui appelle de la constance dans la durée et un certain volontarisme dans l'exécution. Ce sont les lignes directrices de mon action passée que je me propose de suivre pour le mandat à venir.

Permettez-moi de dire un mot sur les fonctions que j'exerce soit ès qualités de président de l'ANC, soit à titre personnel, mais indubitablement à raison de mon rôle institutionnel, et dont je n'anticipais pas l'importance voilà six ans.

Le système de régulation financière en France est organisé à travers un mécanisme de participation croisée dans les instances et la présence du président de l'Autorité des normes comptables à un certain nombre d'organismes clés. Je suis, par exemple, membre du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au sein duquel je préside la commission « climat et finance durable ». Je fais aussi partie du collège du Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), chargé d'élaborer les normes comptables pour le secteur public, et du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF).

Cette audition m'a donné l'occasion de réfléchir à ma contribution ; je crois pouvoir dire qu'elle a été utile, à raison de mon rôle de normalisateur comptable, pour la dimension comptable, qui est importante même si elle n'est pas la seule, et à raison des acquis de mon expérience antérieure à l'ANC, outre les deux missions d'intérêt général que j'ai été appelé à effectuer à la demande du gouvernement français, et la troisième, toujours en cours, sur l'initiative de la Commission européenne.

La première portait sur l'avenir de la profession de commissaire aux comptes au moment où la remontée des seuils de contrôle obligatoire créait un certain émoi au sein de la profession. Ma mission a été l'occasion d'un dialogue avec toutes les parties prenantes et a permis des avancées que je crois bénéfiques pour une profession qui a beaucoup à gagner à se moderniser constamment, ce qu'elle s'efforce de faire dans une bonne entente entre les deux grands organismes que sont le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).

Sur l'information extrafinancière, j'ai réalisé une première mission à la demande de Bruno Le Maire en 2019, ce qui m'a conduit progressivement à jouer un certain rôle au niveau international. Hier soir, j'ai conclu un rapport qui sera remis à la Commission européenne à la fin de cette semaine sur la possibilité de créer un normalisateur européen dans ce domaine.

La conviction profonde qui résulte de ces deux missions, c'est que l'information extrafinancière devient, à côté de la branche financière, un élément clé de l'information des entreprises qui recouvre tous les problèmes liés à l'environnement et à l'impact social de leur fonctionnement. Cette information, même si elle est moins importante, se développe à très grande vitesse.

Le paradoxe serait que l'Europe et la France, qui se trouvent en position de leadership sur ces sujets et créent des obligations de reporting régulières, soient en fait dépendantes de normes conçues ailleurs. L'idée fondamentale est de conserver la maîtrise d'une normalisation dont le caractère stratégique n'échappera à personne. Tel est le sens du rapport que je soumets à la Commission.

Tel est le bilan qui guidera mon action pour les six années qui viennent, si mon mandat est renouvelé.

Merci de cette présentation d'autant plus intéressante qu'elle porte sur des questions que nous n'avons pas l'habitude d'appréhender, mais dont nous avons pu mesurer l'intérêt. On le comprend bien, les questions de normalisation représentent un enjeu économique : soit nos normes sont reconnues à l'échelon international, soit elles ne le sont pas et la situation devient très compliquée.

Quel est le statut exact de l'autorité ? Sans être une autorité administrative indépendante, elle présente une singularité au sens où elle est soutenue par un grand nombre de professionnels. De plus, les candidats proposés pour assumer sa présidence sont issus non pas de la haute administration, mais de la profession. Vous-même avez été très largement impliqué dans un grand cabinet renommé.

En commission des finances, on s'intéresse toujours aux finances de l'État. Pouvez-vous nous indiquer si votre budget est financé par l'État ou par des cotisations des membres ?

Avant le Brexit, la présence du Royaume-Uni constituait-elle une difficulté particulière du fait de la mise en avant des normes anglo-saxonnes ? Vous nous avez dit que l'Europe avait convergé ; cela s'est-il effectué avec le Royaume-Uni ou sans lui ?

Enfin, les professionnels comptables évoluent au sein de grands groupes mondiaux. Ne contribuent-ils pas naturellement au rapprochement des points de vue ? La présence de grands acteurs à la fois aux États-Unis, en France ou en Chine ne représente-t-elle pas pour vous un appui très important ?

Merci, monsieur le président, pour cette vision panoramique du fonctionnement et de l'activité de l'Autorité des normes comptables.

Vous avez évoqué la publication de recommandations quant à la traduction comptable d'un certain nombre d'effets liés à la crise sanitaire, dont la baisse importante d'activité pour les entreprises. Cela inclut-il les entreprises de petite taille qui, chacun le sait, représentent l'essentiel des emplois en France ?

Vous vous êtes par ailleurs engagé à la présidence de la commission « climat et finance durable » de l'ACPR. Comment faire en sorte que les comptes de notation des entreprises mettent en valeur de manière précise et concrète les bonnes pratiques environnementales sans affichage ou greenwashing ?

Je commencerai par le statut de l'ANC. Elle n'est effectivement pas une autorité administrative indépendante au sens juridique du terme. En revanche, elle fonctionne comme telle : le collège comprend des représentants des entreprises proposés par les entreprises, mais choisis in fine par le ministre, des représentants de la profession, mais aussi des grandes juridictions, de l'AMF, de l'ACPR et un représentant des syndicats. Elle élabore les normes en toute indépendance, et les conditions de désignation du président, vous le savez, sont aussi une garantie de son indépendance. Cette « petite » autorité répond au besoin de remplir une mission en liaison avec une communauté. Elle est dotée d'un budget relativement modeste, qui avoisine les 2 millions d'euros en frais de personnel, et est soumise à des processus de fonctionnement progressifs : il s'agit de parvenir à consensus tout en sauvegardant l'intérêt général lors de la finalisation des règlements que nous proposons. Les règlements sont publiés après homologation par les autorités gouvernementales. À notre grande satisfaction, il n'y a jamais eu la moindre difficulté sur ce point.

Concernant le Brexit, nous sommes dans le domaine de l'impalpable, parce que la normalisation internationale fonctionne avec une gouvernance qui est censée être assez répartie. Or le bureau international est localisé à Londres et la normalisation internationale IFRS est fortement influencée par la culture britannique. Lorsque le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, le dialogue ne pâtissait d'aucune difficulté particulière. Il faut maintenant oeuvrer pour inventer un partenariat entre l'Efrag et l'organisme qui a été créé outre-Manche sur le modèle de ce qui existait en Europe. Je fais l'hypothèse aujourd'hui que le Royaume-Uni sera probablement relativement proche de l'IASB, tout en gardant son quant-à-soi et en préservant ses intérêts politiques qui ne sont pas nécessairement identiques à ceux de l'IASB, qui est assez tourné vers l'Asie et souhaiterait mettre fin à l'optionnalité au Japon considérée comme « un caillou dans la chaussure ».

Il nous faut agir dans ce panorama, dans lequel les Britanniques sont parfois avec nous et parfois contre nous. Oui, le Brexit change fondamentalement la donne, car les règlements adoptés en Europe ne s'appliqueront pas automatiquement au Royaume-Uni. Néanmoins, on constate une fréquente communauté de pensée, notamment sur l'assurance.

J'en viens à la profession comptable.

Les grands cabinets - vous le savez, j'ai essayé de contribuer au développement de l'un d'entre eux - ont un rôle fédérateur, mais avec des différences. Il faut favoriser la sensibilité européenne des plus grands acteurs pour que cette diversité culturelle soit effectivement un ferment de qualité. Je n'ai jamais cru au déploiement mondial d'une seule culture ; je crois à la convergence des meilleurs éléments pour un résultat original.

L'organisation que j'ai eu l'honneur d'animer pendant de nombreuses années s'efforçait de faire vivre cette diversité culturelle. Je constate d'ailleurs que, sur l'information extrafinancière, on sait mobiliser les énergies au sein des cabinets européens même s'ils sont inscrits dans des réseaux plus globaux, à partir du moment où existe un objectif politique clair. Par une sorte d'effet magnétique, on crée une dynamique européenne qui est absolument essentielle dans ce domaine.

Monsieur le rapporteur général, les recommandations pour lutter contre la covid-19 avaient effectivement pour objet principal d'aider les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, à y voir clair le plus rapidement possible et à prendre conscience de l'influence de la crise sur leurs comptes, mais aussi sur leur capacité à rebondir.

Ensuite, nous avons émis l'hypothèse que, pour ce faire, ces entreprises auraient besoin de communiquer avec des tiers de façon « normée », c'est-à-dire d'une façon compréhensible. C'est la raison pour laquelle nous avons axé nos travaux sur la présentation des effets de la pandémie. À mon sens, il fallait plutôt retenir une présentation d'ensemble, car la pandémie touche tous les aspects de l'exploitation d'une entreprise et pas simplement quelques-uns. Donc, isoler certains coûts n'est pas la meilleure réponse ; il est plus intéressant de se pencher sur l'exploitation normative d'une entreprise dans des conditions normales pour trouver le moment où elle pourra retrouver son rythme habituel.

Enfin, pour ce qui concerne l'ACPR, c'est à la demande du gouverneur de la Banque de France que je pilote la commission précitée ; j'en suis très heureux, car elle fait du bon travail en incitant les grands acteurs du secteur financier, d'abord à s'aligner sur de meilleures pratiques, ensuite à respecter les engagements qu'ils ont pris, et enfin à établir des scénarios sur les effets du réchauffement climatique pour leur portefeuille. Cela étant, il faut être très prudent avec le greenwashing, car je crois fermement que la normalisation extrafinancière européenne nous amènera dans des délais relativement courts - j'ai eu l'occasion de m'entretenir sur la question avec le commissaire européen à l'environnement la semaine dernière - à un nouveau système de reporting en 2024 sur les comptes de 2023. L'échéance étant très proche, il nous faudra faire preuve d'un véritable effort de normalisation, qui est possible à condition que nous mobilisions les ressources correspondantes. Il y va de cette sécurité de reporting, qui est nécessaire si l'on veut éviter les effets de manche.

Ma question s'inscrit dans le prolongement de celle de M. le rapporteur général. Vous avez évoqué la robustesse des normes comptables en période de crise. J'aimerais savoir si la crise sanitaire requiert une évolution de certains traitements comptables et de certains postes. Plus particulièrement, on est en droit de se poser la question des amortissements compte tenu de la sous-utilisation actuelle des immobilisations dans nombre d'entreprises. D'autres secteurs d'activité connaissent au contraire une suractivité et une surutilisation des immobilisations. Ce phénomène nécessite-t-il une adaptation particulière du comptable ?

Qu'en est-il des prêts garantis par l'État (PGE) ? Seront-ils remboursés ou non ? Les charges sociales et fiscales qui sont aujourd'hui reportées pourraient-elles aussi être annulées ? Les comptables ont-ils une appréhension particulière sur ces points importants ?

Concernant les normes internationales, vous avez évoqué le retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni, l'Asie et plus précisément le Japon. Quels sont les points saillants de divergence entre l'IFRS et l'US GAAP - United States Generally Accepted Accounting Principles, les normes comptables américaines ?

Monsieur le président, je me suis replongé dans une audition de votre prédécesseur, M. Haas, à laquelle j'avais assisté en 2013. Celui-ci avait déjà pointé à l'époque l'émergence d'une logique comptable et financière anglo-saxonne fondamentalement différente de la nôtre, d'origine latine et confortée au moment de l'élaboration du code civil. Chez nous un bilan peut être défini comme le décalage entre les gains et les pertes dans une entreprise. Or M. Haas avait expliqué que, dans le système anglo-saxon de la finance, un bilan peut prendre en compte des éléments du futur, des gains potentiels. Et d'insister - je partage cette position - pour dire que l'on doit bien distinguer entre ce qui est sûr et ce qui est potentiel. Avez-vous constaté une évolution en la matière durant votre mandat ? On parle effectivement beaucoup de l'influence grandissante de cette logique qui prédomine au Royaume-Uni. Les grands cabinets mondiaux tels PwC, Ernst & Young ou KPMG n'ont-ils pas imposé au fil du temps une autre logique ? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un lien entre cette évolution dans les normes comptables et la crise financière de 2008 ?

J'ai observé le bilan d'activité de l'Autorité des normes comptables, notamment l'évolution du nombre de projets de recherche soutenus, respectivement 10, 5 et 7 en 2017, 2018 et 2019 - je n'ai pas les chiffres de 2020. Avez-vous l'ambition de suivre cette trajectoire quelque peu baissière ou estimez-vous possible de soutenir activement les projets de recherche en la matière ?

Ensuite, vous avez rappelé que, sur la base de votre rapport, le Gouvernement avait été conduit à formuler des propositions dans la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (Pacte) sur l'évolution du rôle du commissariat aux comptes. Quelles sont les conséquences de cette loi ?

Enfin, vous avez évoqué dans votre propos l'importance du reporting eu égard à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ne pensez-vous pas que l'ANC devrait désormais prendre en compte ces questions, dans la mesure où elles doivent l'objet de reporting de plus en plus précis ?

Ma question rebondit un peu sur vos propos préliminaires. Aujourd'hui, la comptabilité des collectivités territoriales, quand elle passe dans la maquette M 57, se rapproche de plus en plus de la comptabilité des entreprises. Avez-vous des échanges avec les personnes chargées de faire évoluer cette maquette qui est mise à jour très régulièrement ? Par ailleurs, pourquoi ne trouve-t-on pas les derniers rapports d'activité de l'ANC sur son site Internet ?

Pouvez-vous nous donner deux exemples concrets d'évolutions que vous avez proposées pour tenir compte de la crise Covid ? Les bilans des entreprises ne veulent plus rien dire cette année, notamment ces nombreux ratios dont les banques peuvent être friandes. Qu'avez-vous également proposé pour contrer les normes américaines - je rejoins complètement la question d'Éric Bocquet ? J'aimerais savoir quelle a été votre capacité de proposition.

Lorsque l'on apprend la comptabilité dans ses études supérieures, on a le sentiment de pouvoir enfin connaître un univers rationnel et prévisible, équilibré et cohérent. Et là, une fois encore, je vais donner raison à Éric Bocquet : la dimension culturelle et la dimension philosophique de l'économie d'un pays apparaissent à travers sa conception de la comptabilité. Vous l'avez d'ailleurs dit très clairement en citant des grands groupes implantés aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon ou en Europe.

N'avez-vous pas le sentiment, en tant que président d'un organisme français participant à une coopération européenne, et en ce qui concerne l'évolution durable des normes comptables, que vous êtes en fait dominé par les puissants marchés financiers anglo-saxons, qui entraînent dans leur sillage l'adhésion des grands acteurs économiques, y compris français, dont on sait que l'actionnariat est très largement détenu par des fonds et des investisseurs anglo-saxons ?

Au fond, la compétition entre les experts comptables internationaux, parmi lesquels vous avez l'immense mérite d'être profondément enraciné en France et en Europe, n'est pas à notre avantage, car les grands groupes mondiaux cherchent des partenaires mondiaux, qui diffusent une culture comptable pas totalement neutre.

Vous êtes président de la commission « climat et finance durable » de l'ACPR. Avez-vous la certitude d'avoir une compétence en la matière ? Je ne pense pas précisément à vous, mais je ne suis pas du tout certain que les financiers aient une compétence quelconque en matière d'énergie. Il est, par exemple, étonnant que l'Allemagne ait choisi le charbon et le lignite, choix totalement irrationnel quand ce pays peut recourir au nucléaire ou au gaz russe. Inversement, ne pas utiliser le charbon en Afrique peut aboutir à une déforestation massive, qui constitue une tragédie pour ces pays.

Votre parcours et vos compétences en termes d'expertise comptable sont impressionnants.

L'ANC ne dispose que d'un budget modeste, ce qui suppose des moyens humains limités en nombre. Or le rôle des experts comptables est particulièrement important pour aider toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes.

Face à la complexité des normes, qu'il s'agisse de la compatibilité publique ou de la comptabilité privée, quelles seraient vos propositions pour simplifier la situation, notamment celles de nos collectivités territoriales ?

Je voudrais par ailleurs vous alerter sur les risques accrus de piratages et de cyberattaques, comme cela se produit actuellement dans certains établissements hospitaliers qui ont perdu des données médicales, par essence extrêmement importantes. La plupart du temps, il est très difficile de retrouver les auteurs de ces actes. Quelle est votre réflexion sur ce sujet ?

Sur les immobilisations, nous avons pris en fin d'année une recommandation complémentaire à celles que nous avions prises au printemps, pour tenir compte de leur sous-utilisation, ou de leur sur-utilisation. Ce point est donc traité dans le cadre des normes actuelles, avec une recommandation spécifique qui donne à mon avis une réponse équilibrée à cette question difficile.

On dit souvent que la comptabilité est l'algèbre du droit. Le traitement des PGE ou des charges sociales est lié, en fait, aux dispositions prises pour accorder ces crédits ou ces différés de paiement. S'il s'agit d'un différé de paiement, le thermomètre dit que cela reste une dette - à plus long terme, mais cela reste une dette. Pour que la comptabilité puisse faire quelque chose pour la situation des entreprises, il faut passer à d'autres modes de traitement, comme des subventions ou des abandons de recouvrement. Cela relève davantage du domaine législatif et réglementaire que de celui du comptable. Ce dernier ne fait que constater ce qui se passe, et le thermomètre ne peut pas tordre la réalité ! Quand il s'agit des amortissements, il y a une latitude d'appréciation sur l'utilisation des immobilisations, et nous avons pris une recommandation.

Vous avez cité mon éminent prédécesseur. Nous avons des idées, nous avons des préférences, mais nous ne sommes pas seuls au niveau mondial ! J'essaie donc de naviguer, comme tout le monde, entre mes convictions et l'univers du possible. Oui, de 2000 à 2010, il y a eu la tentation de ce qu'on a appelé la full fair value, c'est-à-dire l'application de la valeur de marché sur tous les postes du bilan. L'idée, un peu folle, était qu'en remettant tous les actifs, et tous les passifs, à leur valeur de marché, on arriverait à la valeur de l'entreprise, par un prolongement systématique et dogmatique des théories de Milton Friedman. Heureusement, à mon humble avis, un coup d'arrêt a été mis à tout cela, et le cadre conceptuel actuel de l'IASB, sans être parfait, consiste en un modèle mixte, fondé sur la valeur historique pour l'ensemble des activités de services et industrielles. En revanche, pour toutes les activités financières, où les actifs tournent très vite, la valeur de marché, avec toutes ses faiblesses, est un élément qui permet de mesurer effectivement l'évolution de l'activité. C'est donc un Yalta, avec deux systèmes qui coexistent au sein d'un même univers comptable. Nous sommes très vigilants sur la frontière. Je suis pour ma part un grand partisan de la comptabilité historique pour tout ce qui est industriel et commercial et pour les services. Mais je reconnais que les marchés financiers fonctionnent sur des valeurs de marché. Ce partage est aujourd'hui à peu près stabilisé, ce qui est une bonne chose.

Si la recherche française a de grandes qualités, elle n'est pas assez tournée vers l'international. Nous sommes preneurs de très bons projets, mais nous avons quelques difficultés à trouver des équipes qui souhaitent s'investir dans des travaux de recherche. Certes, les sommes que nous proposons ne sont pas très importantes, mais elles apportent tout de même une véritable contribution. Nous avons un dialogue régulier, et il y a de très bonnes équipes en France. J'ai donc bon espoir que nous avancions.

Les dispositions qui ont été prises après la loi Pacte constituent un bon compromis. La profession est en train de passer ce cap.

L'évolution de l'ANC est une vraie question, que j'examine avec le commissaire du Gouvernement, c'est-à-dire la direction du Trésor et le cabinet du ministre. Il serait opportun de faire évoluer le rôle de l'ANC pour en faire également une plateforme : c'est la normalisation extrafinancière. Il a été convenu avec le commissaire du Gouvernement que nous allions voir comment l'Europe s'organisait - ce qu'elle va faire de manière imminente - pour calibrer l'évolution de l'ANC et faire sorte que ce soit le bon élément d'influence en Europe sur ces questions essentielles.

La comptabilité a ses limites, liées au cadre conceptuel dans lequel elle fonctionne. Beaucoup des réponses aux insuffisances se trouvent dans la comptabilité extra-financière. Cette dernière relève-t-elle de la compétence des comptables ? C'est un domaine émergent. Attention de ne pas attraire l'extrafinancier - qui répond à de multiples unités de compte, l'unité monétaire, ou encore des unités physiques, liées au nombre des personnes, aux heures, au temps, à l'espace - dans le monde des financiers. En revanche, les financiers ont un rôle à y jouer, parce qu'une partie de l'information extrafinancière est de nature monétaire.

Vous m'interrogez sur le rapport annuel. Compte tenu de la modicité de nos moyens, nous faisons un plan stratégique qui récapitule tous les trois ans les actions que nous avons conduites. Nous sommes assez modestes en matière de communication : nous nous bornons, à chaque renouvellement du collège, à faire le point de ce que nous avons fait et à fixer les axes.

S'agissant des collectivités territoriales, nous participons aux travaux du Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) et essayons de comprendre et de participer à un mouvement qui, évidemment, doit converger, mais en prenant en compte toutes les spécificités des collectivités publiques comme de l'État.

À propos de la crise de la covid, j'ai donné l'exemple fondamental des amortissements, qui a été un vrai sujet de débat en décembre dernier. Une recommandation est parue début janvier, prise en parfaite collaboration avec les professionnels d'un des secteurs les plus touchés, celui des indépendants.

Concernant l'influence des normes américaines, je la situe dans le cadre que j'ai évoqué tout à l'heure. Une très grande partie de ma vie professionnelle a été consacrée à faire vivre une certaine idée française et européenne de la comptabilité, de l'audit et du conseil. Je vois aujourd'hui une opportunité extraordinaire pour l'Europe d'être l'un des émetteurs, sinon l'émetteur principal, de normes dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de l'extrafinancier. Dans la normalisation, celui qui tient le stylo a l'influence. L'Europe donc agir rapidement dans ce domaine, et faire valoir sa différence dans le domaine de l'information financière. Les choses ont été gravées dans le marbre en 2002, lorsqu'on a délégué ces normes à un organisme international. L'Europe, alors, n'avait pas de langage unique. Elle est arrivée à en élaborer un, qui a ses défauts : il faut faire très attention à ce que ces défauts ne deviennent pas trop lourds, et prendre l'initiative dans le domaine extrafinancier, où nous sommes en position de leadership.

Je vous remercie pour la qualité de vos réponses.

Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

Vote et dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination par le président de la république de m. patrick de cambourg aux fonctions de président de l'autorité des normes comptables

Vote et dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination par le président de la république de m. patrick de cambourg aux fonctions de président de l'autorité des normes comptables

La commission procède au vote sur la proposition de nomination aux fonctions de président de l'Autorité des normes comptables.

En fin de matinée, il est procédé au dépouillement, simultanément à celui de la commission des finances de l'Assemblée nationale, en présence de MM. Rémi Féraud et Marc Laménie, secrétaires, en leur qualité de scrutateurs.

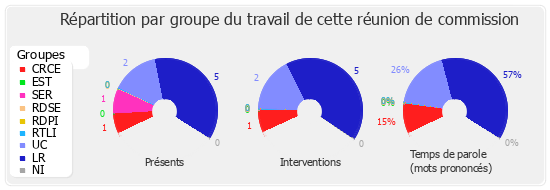

Le résultat du vote, qui sera agrégé à celui de la commission des finances de l'Assemblée nationale, est le suivant :

Nombre de votants : 21 ; Blancs : 7 ; Pour : 13 ; Contre : 1.

« comment mieux orienter et mobiliser l'épargne financière des ménages liée à la crise sanitaire pour soutenir la reprise ? »

Audition de Mm. Philippe Brassac président de la fédération bancaire française fbf et directeur général de crédit agricole s.a. olivier mareuse directeur de gestion des actifs et directeur des fonds d'épargne de la caisse des dépôts et des consignations emmanuel moulin directeur général du trésor et Mme Valérie Plagnol économiste présidente du cercle des épargnants sera publié ultérieurement

Le compte rendu de cette réunion sera publié ultérieurement.