Séance en hémicycle du 23 juin 2014 à 21h30

Sommaire

La séance

La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin.

La séance est reprise.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 23 juin 2014, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts (plafonnement de la contribution économique territoriale) (2014-413 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de m’accueillir au sein de la Haute Assemblée pour ce débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin prochains, afin d’évoquer les priorités que le Président de la République défendra au nom de la France à cette occasion.

Cette réunion des chefs d’État et de gouvernement revêt une importance exceptionnelle. Au lendemain des élections européennes, et alors que vont être installées de nouvelles institutions européennes, l’Europe a en effet besoin pour les cinq prochaines années d’une feuille de route claire, qui lui permette de renouer durablement avec la croissance, de réaliser de grands projets communs dans des domaines d’avenir et de retrouver la confiance des citoyens partout sur le continent.

Pour cela, l’Union européenne doit fonctionner de façon plus simple, moins opaque, en se concentrant sur quelques grandes priorités, avec des objectifs d’efficacité et de résultats. Tel est le mandat qui doit être donné au prochain président de la Commission européenne, lequel sera désigné à l’occasion de ce Conseil européen.

Dans cet état d’esprit, la France défendra principalement quatre grandes priorités, qui devront être au cœur de la feuille de route de la prochaine Commission européenne et que nous mettrons évidemment au centre des débats du Conseil européen.

La première des priorités, c’est le soutien à la croissance, à l’emploi et au financement de l’économie réelle.

Beaucoup a été fait depuis la crise de 2008, et en particulier depuis deux ans, pour assurer l’intégrité de la zone euro, enrayer la spéculation, sortir l’Europe de la récession. Les deux premiers piliers de l’union bancaire – la supervision et la résolution – ont été adoptés et doivent encore être complétés par une garantie commune des dépôts.

L’Union européenne est désormais sortie de la récession, mais les conséquences sociales de la crise, d’abord en termes d’emploi, frappent encore durement nos concitoyens. Il nous faut donc aujourd’hui aller plus loin.

La Banque centrale européenne a abaissé ses taux à plusieurs reprises et mis en œuvre des mesures non conventionnelles pour accroître le financement de l’économie. Il nous faut donc consolider la reprise, développer le potentiel de croissance de l’Europe, renforcer sa base industrielle et d’innovation, accroître le financement de l’économie réelle, qu’il s’agisse des grands projets structurants ou du tissu de nos petites et moyennes entreprises.

La mise en œuvre de cette priorité implique de passer à une nouvelle étape du pacte de croissance défendu par le Président de la République en juin 2012. Cela suppose d’abord une coordination des politiques économiques au sein de la zone euro. Ces politiques doivent désormais être tournées principalement vers la croissance, qui est la première priorité. Cela suppose aussi que l’on utilise toutes les flexibilités du pacte de stabilité et de croissance, en tenant compte des réformes engagées et de la nécessité de conforter la reprise. C’est encore la meilleure garantie d’atteindre les objectifs de réduction de la dette, laquelle est évidemment un impératif que nous devons tous nous assigner.

Nous devons également avoir une véritable stratégie d’investissement. Il nous faut pour cela mobiliser immédiatement les instruments existants et accélérer la mise en œuvre des programmes engagés au titre du budget européen, qu’il s’agisse des fonds structurels, du mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou du programme Horizon 2020.

Nous proposons en outre de renforcer l’utilisation des capacités de la Banque européenne d’investissement, en l’incitant à financer des projets d’une façon plus audacieuse, plus difficile peut-être, plus risquée, et en augmentant les moyens de sa filiale, le Fonds européen d’investissement, destiné aux petites et moyennes entreprises.

La phase pilote des project bonds, qui a été engagée par la Banque européenne d’investissement, doit elle aussi déboucher sur un recours beaucoup plus large à ces mécanismes d’emprunt et de financement qui permettent tant de développer des réseaux numériques que de financer des infrastructures, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays de l’Union européenne.

Nous pensons également qu’il est utile de réfléchir à la mise en place d’un instrument permettant d’orienter davantage les flux de l’épargne privée, abondante en Europe, vers le financement des entreprises. Il faut aussi engager une révision des règles prudentielles et comptables, aujourd'hui inadaptées, et faire en sorte qu’un nouvel instrument d’investissement européen puisse voir le jour.

Par ailleurs, l’Europe doit se doter d’une véritable politique industrielle, à laquelle les politiques de concurrence, fiscales et commerciales doivent concourir afin de permettre l’émergence de champions européens. Cette politique industrielle doit aujourd'hui pouvoir se développer dans le secteur du numérique, dans le cadre de l’Agenda numérique pour l’Europe, ainsi que dans celui de l’énergie. J’y reviendrai.

Sur tous ces sujets, nous savons pouvoir compter sur une très grande convergence de vues avec l’Italie, qui prendra la présidence du conseil de l’Union européenne à compter du 1er juillet prochain. La présidence italienne entend faire du Conseil européen d’octobre celui de l’économie réelle.

Nous devons aussi simplifier les procédures et la gouvernance de l’Union européenne.

Tout d’abord, nous proposons que, au sein de la zone euro, il y ait désormais un président stable de l’Eurogroupe. Le Président de la République l’a dit, l’Europe doit être plus claire et plus lisible, pour être plus efficace et plus accessible. Parmi les règles existantes, celles qui font peser des charges disproportionnées sur les entreprises et sur les citoyens européens doivent être identifiées et réduites, en portant une attention toute particulière aux PME. Ce Conseil européen doit également permettre de franchir un pas dans la voie de la simplification à l’échelle européenne.

La deuxième grande priorité, c’est l’affirmation d’une ambition sociale, en particulier en direction de la jeunesse.

La politique de l’emploi doit donner résolument la priorité à la jeunesse en Europe. Nous ne pouvons pas accepter que, dans plusieurs pays de l’Union européenne, le taux de chômage des jeunes reste supérieur à 25 %.

La prochaine conférence pour l’emploi des jeunes, qui se tiendra sous présidence italienne, sera bien sûr un rendez-vous important. Elle sera l’occasion de faire le bilan des actions qui ont été menées jusqu’ici. Nous devons faire en sorte que la « garantie jeunesse » soit effective partout en Europe et qu’elle soit prolongée au-delà de 2015, avec les moyens financiers adéquats. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, un fonds de 6 milliards d’euros a été attribué à cette politique pour les années 2014-2015. Nous souhaitons que la « garantie jeunesse » soit pérennisée et amplifiée.

Pour assurer la plus grande efficacité possible, de nouveaux champs d’action doivent être définis : je pense notamment à tout ce qui concerne l’apprentissage, la formation tout au long de la vie, l’alternance, mais aussi l’accompagnement des jeunes qui créent et qui innovent. En effet, quand un jeune crée son emploi ou une entreprise, c’est évidemment aussi une chance pour l’économie européenne.

Nous devons par ailleurs contribuer à la mobilité des jeunes à l’échelle du continent, en particulier faire travailler en réseau les agences européennes pour l’emploi et jouer la carte du transfrontalier, comme nous l’avons déjà fait avec l’Allemagne par le biais de l’agence de Kehl.

L’ambition sociale, c’est aussi la dimension sociale de l’union économique et monétaire. Nous proposons la création d’un Eurogroupe social, des avancées nécessaires vers la convergence fiscale et sociale au sein de la zone euro, le renforcement de la lutte contre le dumping social, auquel votre assemblée a déjà contribué en adoptant notamment une législation renforcée sur le détachement des travailleurs, et la perspective d’un salaire minimum dans tous les pays de l’Union européenne, et d’abord dans ceux de la zone euro.

La troisième priorité, c’est la définition d’une véritable politique énergétique et climatique européenne.

L’objectif est clair : nous devons parvenir en octobre prochain à un accord sur le cadre européen 2020-2030. Les positions des États membres étant encore divergentes à ce stade, il nous faut étudier l’ensemble des moyens qui permettront de prendre en compte les spécificités nationales tout en visant l’objectif commun de réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et de porter à 27 % au minimum la part des énergies renouvelables.

Dans cette perspective, nous souhaitons que, dès le Conseil européen de cette semaine, le débat puisse s’engager sur la base des propositions de la Commission européenne. C’est absolument indispensable si nous voulons que l’Union européenne présente un front uni lors de la COP 21, la conférence Paris Climat, qui se tiendra à Paris à la fin de l’année 2015 et à laquelle toutes les grandes puissances dans le monde se préparent, la Chine et les États-Unis ayant déjà indiqué leur intention d’y formuler des propositions nouvelles.

Les deux dimensions du débat – politique énergétique et lutte contre le changement climatique – sont donc pour nous indissociables.

La première concerne les moyens de réduire la dépendance énergétique européenne, notamment à la lumière des événements d’Ukraine. La stratégie de réduction de la dépendance énergétique présentée par la Commission le 28 mai dernier s’inspire très largement des propositions du Premier ministre polonais, Donald Tusk, et du Président de la République.

Cette stratégie comporte des solutions de très court terme pour l’hiver 2014-2015, telles que l’évaluation des risques de rupture de l’approvisionnement en gaz et l’établissement, en conséquence, de plans d’urgence, voire de mécanismes de secours, mais aussi de moyen et long terme, telles que la diversification des sources d’approvisionnement en énergie, la modernisation des infrastructures énergétiques, l’achèvement du marché intérieur de l’énergie, la mise en œuvre de politiques d’efficacité énergétique pour réaliser des économies d’énergie.

Les conclusions du Conseil européen devraient prévoir le renforcement à court terme des mécanismes de solidarité et d’urgence à partir d’une évaluation des risques et une analyse des mesures de moyen et long terme, sur la base des propositions de la Commission.

Toutes ces mesures visent à rendre l’Europe plus efficace en matière énergétique afin de réduire sa dépendance. Elles renforcent la validité des propositions faites dans le cadre du paquet énergie-climat pour 2030. C’est la deuxième dimension des discussions qui auront lieu.

À cet égard, le Conseil européen de juin devrait tendre à définir avec soin le cadre de négociation en vue d’une décision finale sur les objectifs retenus par l’Union à l’horizon 2030 lors du Conseil européen d’octobre 2014.

Rappelons que cela est indispensable à la fois au plan interne, afin de créer un cadre stable et prévisible pour nos entreprises et de les amener ainsi à investir dans les technologies à faible émission de carbone, et au plan international, pour envoyer un signal positif et créer une dynamique vertueuse de prise d’engagements en vue de la COP 21, que j’évoquais à l’instant.

Le quatrième objectif est de renforcer l’espace de liberté, de sécurité, de justice et de bâtir une véritable politique d’immigration commune. Le Conseil européen de juin fixera les orientations du programme post-Stockholm, c’est-à-dire les priorités des cinq prochaines années dans ce domaine.

Nous souhaitons, à cet égard, que plusieurs objectifs puissent être réaffirmés : la garantie des droits à l’intérieur de nos frontières, la protection à nos frontières extérieures et la régulation des flux migratoires.

La liberté de circulation est un acquis, une liberté fondamentale qui touche à l’esprit même de la construction européenne. Elle ne saurait être remise en cause, mais, pour la préserver, il nous faut lutter avec détermination contre les abus et les fraudes dont elle peut faire l’objet. Nous devons aussi mieux faire fonctionner les outils, notamment ceux de l’espace Schengen, qui constituent des contreparties à la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Une protection efficace de nos frontières extérieures communes est à cet égard une priorité absolue.

La lutte contre l’immigration irrégulière est essentielle, et le Conseil européen devra délivrer un message fort concernant la situation en Méditerranée. Dans cette perspective, nous devons mener, en relation avec les autorités des États tiers, un combat plus déterminé contre la traite des êtres humains et les activités des passeurs, et donner plus de crédibilité à la politique des retours, dans le respect de la dignité des personnes, en nous assurant notamment de la bonne mise en œuvre des accords de réadmission.

Pour la mise en œuvre de la surveillance des frontières, nous réaffirmerons l’équilibre entre responsabilité et solidarité : la responsabilité des États membres qui assurent en premier lieu le contrôle et la surveillance des frontières extérieures communes, en se dotant de moyens de contrôle efficaces ; la solidarité que nous devons aux États qui sont en première ligne, en particulier l’Italie. Frontex, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, est l’un des outils majeurs de cette politique et doit progressivement prendre le relais de l’opération Mare Nostrum. Frontex doit renforcer ses activités opérationnelles, mieux échanger les informations avec Europol, améliorer sa réactivité. Il nous faut donc travailler à la mise en place d’un système européen de gardes-frontières.

Enfin, nous devons également mieux réguler l’immigration régulière, qui joue un rôle important, y compris en termes de rayonnement économique, commercial et culturel de l’Europe. Nous souhaitons insister sur le lien entre politique des visas et attractivité de nos territoires, comme l’a d’ailleurs fait Laurent Fabius dans son discours aux assises du tourisme, jeudi dernier.

C’est aussi en favorisant les mobilités, comme celles des étudiants, que l’Union œuvrera à normaliser les flux migratoires et à développer des échanges qui, en contribuant au développement des pays d’origine, favoriseront la stabilisation des populations.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à ces quatre priorités s’ajoute celle que constitue l’affirmation du rôle international de l’Europe en tant qu’acteur global de la mondialisation, c'est-à-dire de son action extérieure, de sa politique de sécurité et de défense commune, des valeurs et des principes qu’elle entend défendre dans ses relations commerciales internationales.

À cet égard, je voudrais évoquer la situation en Ukraine, sujet qui sera évidemment abordé lors du Conseil européen.

Le plus urgent est d’obtenir un cessez-le-feu et une amélioration de la situation sur le terrain. Cependant, une telle désescalade ne pourra intervenir qu’à condition que tous les acteurs s’engagent pleinement dans la négociation : c’est le sens des contacts de haut niveau que le Président de la République et la Chancelière Angela Merkel ont eus avec MM. Poutine et Porochenko, une première rencontre entre les Présidents russe et ukrainien s’étant tenue lors des cérémonies du soixante-dixième anniversaire du Débarquement.

L’appel à la cessation des hostilités et à la négociation a encore été au cœur de l’entretien conjoint qu’ont eu cette semaine le Président de la République, la Chancelière allemande et le Président russe. Le plan en quatorze points annoncé par le Président ukrainien le 20 juin, assorti d’un cessez-le-feu unilatéral d’une semaine, constitue une chance pour mettre fin aux tensions. La Russie doit désormais impérativement démobiliser ses troupes à la frontière et user de son influence auprès des séparatistes pour qu’ils déposent les armes.

L’Union européenne est pleinement mobilisée pour apporter son soutien à l’Ukraine et fournira une aide de 11, 175 milliards d’euros sur la période 2014-2020. Par ailleurs, le volet commercial de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine sera signé le 27 juin, en marge de ce Conseil européen.

Le conseil Affaires étrangères qui se tient aujourd'hui à Luxembourg a été largement consacré à la situation en Ukraine. Une première phase des discussions, en présence du ministre ukrainien des affaires étrangères, M. Klimkine, a permis de montrer notre soutien unanime au plan de paix proposé par M. Porochenko.

La seconde phase des discussions a permis de dresser les premiers contours de la mission de politique de sécurité et de défense commune civile qui pourrait être lancée pour aider l’Ukraine à réformer son secteur de la sécurité civile. Elle a également reflété notre volonté commune de rester fidèles à la position que nous avons adoptée depuis le début de la crise : nous avons su faire preuve de fermeté lorsque c’était nécessaire en adoptant, au niveau européen, un certain nombre de sanctions qui ont eu une efficacité incontestable, mais nous avons toujours estimé que la priorité devait être donnée au dialogue, à la recherche d’une solution politique, aussi bien entre l’Ukraine et la Russie qu’entre les différentes composantes de la société ukrainienne.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les questions que je voulais évoquer en ouverture de ce débat préalable au prochain Conseil européen. L’enjeu est de sauver le projet européen, plus indispensable que jamais, de lui redonner sa force, sa cohérence et sa capacité d’entraînement, de le réconcilier avec les citoyens européens : voilà l’ambition qui guidera la France et ses partenaires lors du Conseil européen des 26 et 27 juin. §

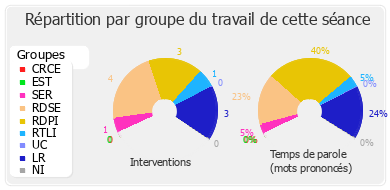

J’indique au Sénat que la conférence des présidents a décidé d’attribuer un temps de parole de huit minutes aux porte-parole de chaque groupe politique et de cinq minutes à la réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

La commission des finances et la commission des affaires européennes interviendront ensuite durant huit minutes chacune.

Le Gouvernement répondra aux orateurs et aux commissions, puis nous aurons une série de questions, avec réponse immédiate du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes.

Dans la suite du débat, la parole est à M. André Gattolin, pour le groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme du prochain Conseil européen sera, une fois de plus, très chargé ! L’ordre du jour officiel comporte plusieurs dossiers lourds, auxquels il convient d’ajouter d’autres questions non moins sensibles, même si elles ne sont pas inscrites au programme.

Cette réunion sera, rappelons-le, la première rencontre officielle des chefs d’État et de gouvernement depuis les élections du 25 mai dernier. C’est donc en réalité de la stratégie et des politiques des institutions européennes dans leur ensemble et pour les cinq années à venir qu’il s’agira.

Une double question se pose : d’une part, celle du choix des personnes qui seront amenées à – espérons-le – incarner l’Europe ; d’autre part, celle de l’organisation, de la répartition des tâches et des responsabilités, et donc des priorités dont cette nouvelle répartition sera la traduction concrète.

On aurait tort de sous-estimer ce dernier aspect, qui touche à ce qui a finalement été l’une des plus grandes faiblesses de la Commission sortante. Faute de volonté politique et d’ambition réelle, celle-ci s’est très tôt enfermée dans des dossiers extrêmement techniques, souvent particulièrement sectoriels et précis, dont le traitement parfois assez catastrophique a eu des conséquences désastreuses sur l’appréhension par l’opinion de l’ensemble des dossiers européens.

En l’absence d’orientations fortes, de commissaires et de représentants un tant soit peu charismatiques et dotés d’une véritable vision, c’est à travers un effet d’entropie propre à la Commission européenne depuis maintenant une vingtaine d’années que nous avons vu la très organisée direction générale de la concurrence prendre la main sur un grand nombre de questions stratégiques durant la présidence de M. Barroso. Si cette promotion acharnée de la concurrence a parfois sa logique, elle traduit aussi un incroyable dogmatisme, et il est à l’évidence aujourd’hui dangereux de soumettre l’avenir de l’Europe à la mise en œuvre de cette politique. Cela ne peut continuer ainsi !

Si nous voulons que la Commission européenne mette en place des politiques audacieuses, nous devons la doter de structures qui soient à la hauteur de la tâche et propres à mieux donner la priorité à ce qui fera le futur de nos concitoyens.

C’est particulièrement vrai en matière industrielle. Certes, le portefeuille de l’industrie existe déjà au sein de la Commission ; il est même détenu par l’un de ses vice-présidents, mais le poids relatif du commissaire à l’industrie par rapport à d’autres membres du collège est sans commune mesure avec l’importance de ce secteur ! Qu’attendons-nous alors pour renfoncer ses services et ses attributions, pour les mettre davantage en lien avec des compétences déjà attribuées qui rejoignent les siennes, telles que l’énergie, le climat, la recherche et l’innovation ? Qu’attendons-nous pour nous doter d’une Commission stratège, comme nous voudrions avoir un État stratège au niveau national ?

Des personnalités aussi diverses que Michel Barnier ou Pierre Moscovici ne disent pas autre chose. Dès lors que le constat est aussi largement partagé, il serait difficilement compréhensible que la France ne pousse pas en faveur de l’adoption de semblables solutions.

Revenons-en au détail de l’ordre du jour de ce Conseil européen. Je laisserai de côté les questions purement économiques, que d’autres évoqueront sans doute. Parlons un instant des affaires intérieures : justice, liberté, sécurité.

Il s’agit d’un chapitre essentiel, ne serait-ce qu’en raison de la volonté affichée du nouveau gouvernement italien, lequel prendra très prochainement la présidence du Conseil de l’Union européenne, d’avancer dans ce domaine.

Il est cependant à craindre que la question ne soit abordée, une fois de plus, que sous l’angle de la lutte contre le terrorisme, de l’immigration irrégulière, de la situation en Méditerranée, qui ne constituent pourtant qu’une partie du problème.

La question de l’espace de liberté, de justice et de sécurité en Europe renvoie aussi à celle, pour le moins centrale, de la citoyenneté européenne. Comme vous le savez, est citoyen européen toute personne disposant de la citoyenneté d’un des vingt-huit pays membres de l’Union. Même si les critères d’acquisition de la nationalité varient encore étrangement d’un État à un autre, ce principe ouvre à chacun de nombreux droits.

Or, depuis quelques années, ces droits sont tout simplement à vendre… Poussés par la crise et un sens parfois absurde des priorités, plusieurs États ont cherché à mettre en place ou ont effectivement lancé des programmes visant à attirer de riches investisseurs, souvent sans être trop regardants sur l’origine de leur richesse, en leur octroyant un permis de séjour, voire la nationalité du pays – et donc une citoyenneté qui, de fait, vaut pour l’Union tout entière –, en échange de quelques faveurs financières.

Vous vous souvenez sans doute du cas de Malte, qui, récemment, voulait vendre la nationalité maltaise contre 650 000 euros. Cet État a ensuite ajouté une condition supplémentaire : il faut désormais avoir résidé au préalable un an sur son territoire. Cependant, ce cas n’est pas unique, puisque le Portugal, l’Espagne, la Grèce ont également mis en place des programmes de ce genre. Ces pays ne proposent certes pas d’acquérir la nationalité, mais ils n’en vendent pas moins chèrement un droit de séjour sur le sol de l’Union, sans que nous trouvions à y redire. L’Irlande, la Lettonie se trouvent également dans cette situation et, dernièrement, les Pays-Bas étudiaient cette possibilité, chaque pays fixant un tarif plus ou moins élevé, compris entre 72 000 euros et plus de 1 million d’euros ! Si l’on comprend bien quel intérêt peuvent y trouver de riches Chinois ou Russes – ce sont, comme par hasard, les deux nationalités les plus représentées parmi les postulants –, on voit mal, en revanche, ce que l’Union pourrait tirer d’un tel marché de dupes…

Si nous prenons au sérieux la question de la citoyenneté européenne, nous devons d’urgence mettre fin à ces dérives, dont les conséquences sont bien plus qu’anecdotiques. Pourriez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d’État, si le Président de la République envisage d’aborder ce problème lors du prochain Conseil ?

Je conclurai mon intervention en évoquant les questions climatiques et énergétiques, autre point important de l’ordre du jour de ce Conseil. Parce qu’il y a urgence, parce que les politiques des États membres en la matière divergent, parce que les ressources naturelles ou les inquiétudes des uns les poussent à privilégier des sources d’énergie comme les gaz de schiste, par exemple, que les autres rejettent en raison de leur dangerosité pour l’environnement et le climat, il s’agit d’un dossier éminemment sensible, sur lequel nous peinons à avancer ces derniers mois.

Précisément parce que c’est un dossier sensible, il est difficile de se mettre d’accord. Peut-on pour autant accepter que l’Union, tout en feignant de laisser aux États le choix de développer ou non ces énergies, se mette déjà à les financer via le programme Horizon 2020 ?

Auteur d’un rapport sur ce programme pour notre assemblée, j’avais notamment pointé les difficultés relatives au fléchage des fonds : trop précis, celui-ci risque de vite devenir obsolète et d’attiser les désaccords entre États ; trop flou, il risque de donner lieu à certaines dérives. Ces dérives, nous les voyons désormais, puisque, selon plusieurs articles de presse récents, l’Union finance discrètement l’exploitation des gaz de schiste – jusqu’à 133 millions d’euros ! – dans le cadre d’un programme destiné en principe à promouvoir l’innovation et la protection de l’environnement. Entre nous, il ne s’agit plus là de politique, mais véritablement d’alchimie, une alchimie douteuse qui transforme des crédits verts en carbone. Manifestement, quand la porte est fermée, certains trouvent toujours une fenêtre ouverte…

Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous indiquer quelle sera la position de la France sur ce sujet, et plus largement sur les ambitions européennes en matière de climat ? La tenue de la COP 21, dont vous avez déjà amplement parlé, est un enjeu majeur pour notre pays, pour l’Europe, pour notre planète. Comme vous l’avez vous-même souligné, il est absolument essentiel de ne pas découpler enjeux énergétiques et enjeux climatiques. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le prochain Conseil européen verra certainement la poursuite de la négociation pour le choix du nouveau président de la Commission européenne. Permettez-moi de souligner combien cette étape est importante : pour la première fois, le choix du président de la Commission devra respecter strictement les résultats des élections au Parlement européen. C’est un gage de démocratie, alors que l’on reproche souvent à la construction européenne de se faire loin des peuples.

En conséquence, nous demandons au Gouvernement de négocier dans le respect du résultat du scrutin. Agir autrement serait nourrir les partis extrémistes, populistes et anti-européens. Or, monsieur le secrétaire d'État, c’est bien la droite et le centre droit européens du Parti populaire européen, le PPE, et eux seuls, qui ont remporté les élections européennes, et notre candidat est Jean-Claude Juncker. Dès lors, nous demandons que ce choix des électeurs soit respecté dans les négociations intergouvernementales.

Cela signifie aussi qu’il faut maintenir le cap choisi, notamment en matière économique et financière, ce qui nous amène à l’un des points importants de l’ordre du jour du prochain Conseil européen : le semestre européen.

Ce processus de réglage coordonné des politiques macroéconomiques des États membres commence à être rodé, au moins en ce qui concerne son calendrier et son interconnexion avec les budgets nationaux. Cependant, il semble qu’il faille maintenant se l’approprier pleinement ; c’est le cas en particulier pour le Gouvernement français, qui paraît un peu rétif à écouter les avis divergents sur sa politique économique.

Au préalable, permettez-moi de souligner que, depuis un an, la zone euro dans son ensemble est en voie de stabilisation. L’Irlande et l’Espagne sont sorties des programmes de soutien ; le Portugal est en train d’en sortir ; Chypre a réalisé de bons progrès, ainsi que la Grèce, même si sa situation demeure encore bien fragile. Les risques sur les dettes souveraines sont donc moins pressants et, globalement, le redémarrage de la croissance est là, même s’il reste modeste. Réjouissons-nous : c’est le résultat de la politique menée jusqu’à présent.

Nous le constatons, les efforts consentis, collectivement et par certains pays – je pense notamment à l’Espagne –, commencent à porter leurs fruits. Ce début de consolidation européenne sera renforcé avec la mise en place de l’union bancaire dans les tout prochains mois.

Néanmoins, nous devons rester prudents. Le chômage continue d’être élevé, de même que les déficits publics et l’endettement, qui se situent à des niveaux historiquement hauts dans certains pays, dont la France. Ce n’est donc vraiment pas le moment de relâcher nos efforts, ce n’est pas le moment de contester le pacte de stabilité et de croissance. À cet égard, je tiens à saluer les propos de M. Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne, qui a affirmé très clairement, il y a quarante-huit heures, que modifier le pacte de stabilité et de croissance porterait atteinte à sa crédibilité et qu’il fallait se garder de renouveler les erreurs de 2003.

Nous ne comprenons donc pas bien ce qu’a voulu dire le Président de la République lorsque, sous le choc des résultats des dernières élections européennes, il a parlé de « réorienter l’Europe ». Avant de demander aux autres de changer, ne devons-nous pas commencer par nous adapter et prendre notre part du fardeau ? En effet, dans un contexte européen de convalescence, la France fait malheureusement de plus en plus figure de mauvais élève. Elle est placée sous surveillance, et la solidité de l’assainissement de ses finances suscite des interrogations de toutes parts.

Monsieur le secrétaire d'État, il est peut-être temps de se rendre à l’évidence. Ce n’est pas un modeste sénateur de l’opposition qui vous le dit. La Commission européenne, le Fonds monétaire international, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Haut Conseil des finances publiques, la Cour des comptes : désormais, les analyses de toutes les institutions, nationales et internationales, convergent…

En résumé, toutes ces institutions estiment que les hypothèses macroéconomiques que vous retenez sont optimistes, que ce soit en matière de croissance ou d’inflation. Toutes estiment que la baisse des dépenses publiques que vous annoncez est mal documentée et sera vraisemblablement insuffisante pour redresser nos comptes et financer les nouvelles dépenses que vous envisagez. Au-delà d’une formulation très diplomatique, toutes donnent à penser que si, sur le papier, votre présentation des comptes publics paraît cohérente, la réalisation ne suit pas.

Nous pensons aussi que le premier carburant de la croissance, ce sont des finances publiques stables. C’est être de mauvaise foi que de dire que cela signifie l’austérité. Il s’agit au contraire de transformer notre modèle économique et d’ajuster nos dépenses à notre richesse. Je le dis souvent sous forme de boutade : chaque époque a sa vérité, et les richesses d’aujourd'hui ne permettent plus d’engager les dépenses d’hier ; vous l’aurez deviné, je pense essentiellement aux dépenses sociales.

Dans cette perspective, il faut s’engager dans la voie des réformes structurelles : celle de la fiscalité, celle du marché du travail, celle de l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique. Comme la France a obtenu un délai de deux ans pour revenir à l’équilibre des comptes publics, il serait judicieux d’utiliser pleinement ce délai et de profiter de la période actuelle de taux d’intérêts bas, car elle est susceptible de ne pas durer. Je rappelle que le service des seuls intérêts de notre dette publique nous coûte 45 milliards d'euros chaque année. Je vous laisse imaginer ce qu’il adviendrait si par malheur les taux d’intérêts devaient remonter…

Il est temps de passer aux travaux pratiques, avec courage et détermination. Il est temps d’agir vite, et je le dis sans acrimonie, tant notre pays est historiquement plus prompt à la révolution et à la contestation qu’à la réforme ; en conséquence, la tâche est difficile.

Monsieur le secrétaire d'État, il nous paraît impératif de respecter scrupuleusement nos engagements à l’égard de nos partenaires européens. Ce doit être notre objectif primordial. Il y va de notre crédibilité à leurs yeux, ainsi qu’à ceux des marchés financiers. Il y va également de la cohésion même de l’Union européenne, parce que la France est la deuxième économie de la zone euro.

Le prochain débat sur le projet de loi de finances rectificative nous permettra de savoir comment vous comptez compenser le dérapage de nos finances publiques en 2014. Sachez que nous serons vigilants. D'ores et déjà, toutes nos inquiétudes portent sur l’échéance de 2015 et sur le respect d’une trajectoire de redressement qui semble de jour en jour plus compromise. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « coordonner pour concrétiser », c’est le sens du semestre européen. Les injonctions de la Commission européenne sont claires ; où en est-on de leur mise en application ? Placée sous mécanisme d’alerte, la France fait l’objet d’un bilan approfondi et d’une surveillance particulière en raison de ses déséquilibres macroéconomiques chroniques. Si les mesures prévues par le Gouvernement sont globalement conformes aux recommandations pour 2013, leur mise en œuvre est dramatiquement insuffisante.

La Commission européenne doute, comme la Cour des comptes, de notre capacité à atteindre l’objectif de ramener notre déficit public à 3 % du PIB à l’horizon 2015. Elle met en cause la politique que nous menons et souligne notre déficit de croissance. À ses yeux, la pression fiscale demeure beaucoup trop élevée, le ratio impôt/PIB étant de 45, 9 %. C’est pourquoi elle insiste sur la nécessité de baisser les taux nominaux de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, préconise le renforcement de l’efficacité de la TVA et s’inquiète du maintien en 2015 de la surtaxe sur les grandes entreprises au niveau extravagant de 38, 1 %.

Le coût du travail en France reste l’un des plus élevés de l’Union, et l’importance des charges fiscales sur le travail réduit la rentabilité des entreprises. Les PME peinent à atteindre la taille adéquate pour pouvoir exporter et innover. Des enquêtes internationales alertent sur la détérioration de l’environnement des entreprises en France, et le choc de simplification apparaît notoirement insuffisant. Quelles suites sont données au rapport dont l’auteur est devenu secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification ?

La Commission européenne pointe des distorsions dans la structure des salaires et l’absence de flexibilité de ces derniers, dans un marché du travail beaucoup trop segmenté et en voie de détérioration. Elle estime que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, ne profite pas aux entreprises qui exportent et manque par conséquent un objectif essentiel.

Dans quelle mesure les conclusions des assises de la fiscalité, saluées par le Conseil, sont-elles mises en œuvre par le Gouvernement ? Le rapport de la mission commune d’information sénatoriale sur la réalité de l’impact sur l’emploi des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises sera remis sous peu : quel accueil le Gouvernement lui réservera-t-il ?

Lors de sa déclaration de politique générale devant le Parlement, le Premier ministre a pris de très importants engagements au travers du pacte de responsabilité. Or, dans son architecture actuelle, ce pacte ne permet pas de réduire la dépense publique de 50 milliards d’euros. En réalité, il tend à fiscaliser une large part de la protection sociale, à hauteur de 30 milliards d’euros, en finançant à recettes constantes les baisses de charges annoncées. Il ne propose donc que 20 milliards d’économies nettes en trois ans, c’est-à-dire moins de 7 milliards d’euros de réduction du déficit public chaque année : c’est très nettement insuffisant ! De plus, les collectivités territoriales et les administrations de la sécurité sociale seront également mises à contribution. Dès lors, l’économie nette de 20 milliards d’euros sur trois ans pour le budget de l’État devient très difficile à retracer.

La Commission européenne attend de notre pays une véritable réforme administrative visant à simplifier les échelons et à éliminer les chevauchements de compétences. Dans son récent rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, la Cour des comptes doute de la faisabilité du pacte s’il ne s’accompagne pas d’une importante baisse des effectifs des collectivités territoriales et des administrations de la sécurité sociale. Elle fixe un objectif de 30 000 postes en moins par an. Allez-vous mettre en œuvre ces préconisations, comme cela est nécessaire pour faire baisser une dépense publique dramatiquement élevée ?

Le projet de loi de finances rectificative sera discuté au Sénat le 7 juillet prochain. Vous devez mettre en place des instruments budgétaires en phase avec nos engagements européens : un service public rénové, un marché du travail fluidifié et des retraites alignées sur la moyenne européenne.

Monsieur le secrétaire d’État, votre poste, extrêmement important au regard de ce que devrait être la place de la France dans l’Union européenne, va être très difficile à tenir si vous maintenez les positions que vous défendiez en tant que premier secrétaire du parti socialiste, lorsque vous exigiez le maintien de la retraite à 60 ans et l’embauche de 60 000 enseignants, fût-ce à effectif de la fonction publique globalement constant : c’est là l’exact contre-pied des recommandations de la Commission européenne.

Ce qui me rend perplexe, c’est la schizophrénie française : vous savez que si vous persistez dans cette quasi-inertie au regard des engagements pris par la France, notre pays risque, ultime humiliation, d’être placé sous protocole !

Les engagements pris à l’égard de l’Union ne sont pas le seul motif devant nous pousser à entreprendre des réformes structurelles vitales pour la France : c’est dans notre propre intérêt !

Depuis mai 2012, notre endettement est passé de 1 700 milliards à 1 890 milliards d’euros et nous comptons 370 000 chômeurs de plus ; en outre, seulement 320 000 logements neufs ont été construits, au lieu des 500 000 annoncés.

L’économie est étouffée par l’impôt. Vous expliquez avoir augmenté les impôts de 30 milliards d’euros comme le gouvernement Fillon. Je vais tenter, en recourant à une allégorie que vous trouverez peut-être audacieuse, de vous faire comprendre comment les Français ressentent la situation. Imaginez une voiture avec deux chauffeurs qui se relaient ; vous êtes le second. Des gendarmes vous arrêtent pour avoir roulé à 150 kilomètres à l’heure sur une route où la vitesse est limitée à 90 kilomètres à l’heure. Votre prédécesseur admet avoir roulé, pour sa part, à 120 kilomètres à l’heure : on va lui retirer six points, mais vous, vous allez perdre votre permis de conduire. La situation est analogue en matière de fiscalité et de charges pénalisant notre économie.

Le Premier ministre a raison de baisser les charges et les impôts, mais pourquoi étaler ces mesures dans le temps ? Coupez tout de suite dans les dépenses ! Mettez en œuvre le programme présenté par M. Valls lorsqu’il était candidat à la primaire socialiste : il allait jusqu’à demander la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et des 35 heures.

Il me semble enfin difficile de ne pas vous interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur le contentieux entre BNP Paribas et les États-Unis. Je rappelle que le règlement européen 2271/96 interdit aux entreprises et aux personnes physiques de faire droit aux injonctions américaines contraires au droit international en matière d’extraterritorialité. Allez-vous faire appliquer le droit européen, afin que l’Europe se fasse respecter en tant que puissance internationale ? §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les 26 et 27 juin se tiendra donc le premier Conseil européen depuis les élections européennes du 25 mai, dont les résultats ont été marqués par une très forte abstention – même si celle-ci fut moins importante que ne l’annonçaient les sondages, elle témoigne d’un grand désintérêt et d’un fatalisme certain des citoyens à l’égard de l’Europe – et par la percée des partis populistes europhobes, qui reflète le malaise sociétal dans lequel l’Europe s’est enlisée ces dernières années.

Avec un taux de participation à peine supérieur à 43 %, les deux grands partis que sont le PPE et le PSE obtiennent respectivement 29, 43 % et 25, 43 % des voix. Il n’y a donc pas de quoi pavoiser, car ils devront s’accommoder de la nouvelle donne tenant au fait que les partis populistes et d’extrême droite rassemblent environ 20 % des voix.

Il faut tout de même noter une nette progression du groupe de la gauche unitaire européenne, qui passe de trente-deux à cinquante-deux membres, issus de quatorze pays différents, la parité y étant exactement respectée, comme au sein du groupe CRC du Sénat. C’est encore trop peu, mais cela permettra sans doute de faire mieux entendre, au Parlement européen, l’aspiration à une Europe fondée sur la solidarité et la coopération.

Au contraire, les populistes d’extrême droite promeuvent des remèdes simplistes pour des problèmes complexes, et leurs thèses s’imposent avec une telle agressivité qu’elles vont marquer la vie politique pour les années à venir.

Le verdict des urnes laisse encore subsister quelques inconnues, et le futur président de la Commission devra trouver des alliés ou des partenaires pour gouverner.

Comme l’écrivait une journaliste d’El Pais, « Il y a de l’écho dans l’histoire. […] Comme l’a montré le XXe siècle européen, les grandes crises, quand elles sont combattues au moyen de certaines recettes économiques, poussent la démocratie à se retourner contre la démocratie. »

La crise du capitalisme, l’austérité imposée aux plus faibles sont bien à l’origine de ces deux phénomènes que sont l’abstention massive et le vote en faveur de l’extrême droite. Car la crise, on le sait bien, ce n’est pas pour tout le monde : ainsi, même avec des profits en baisse de 8 % en 2013, les entreprises du CAC 40 ont augmenté de 8 % les dividendes distribués ! Alors que nos grandes entreprises accumulent des retards d’investissements considérables, 85 % des profits partent en dividendes…

Nous retrouvons cette même façon de penser au sein de l’Union. S’il fallait encore un exemple de cette déconnexion des instances européennes des préoccupations des citoyens, il suffirait de regarder l’ordre du jour du prochain Conseil européen, notamment les conclusions du semestre européen : rien ne change ! Comment est-il possible de préconiser, encore et toujours, plus d’austérité, quand les peuples souffrent ?

Ainsi, la lecture des recommandations de la Commission concernant le programme national de réforme pour la France de 2014 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2014 ne peut que laisser pantois. Comment l’Europe peut-elle espérer relancer l’économie du continent en renforçant encore l’austérité ? Ces recommandations, qui s’apparentent en fait à des consignes à appliquer, nous enseignent quelles seront les orientations pour le prochain budget, et même pour le collectif budgétaire à venir. Il est ainsi clairement signifié à notre pays que des efforts additionnels devront être inscrits dans la prochaine loi de finances rectificative pour 2014.

Je dois avouer que je m’interroge de plus en plus sur le rôle que nous jouons dans cet hémicycle, d’ailleurs toujours plus désert lorsque le débat porte sur l’Union européenne… Le Conseil européen définit les objectifs pour notre pays, le Gouvernement les applique avec le zèle que nous lui connaissons, et pour notre part nous nous contentons de les commenter.

C’est pourtant le candidat Hollande qui tenait les propos suivants : « Je veux réorienter la construction européenne. Je défendrai une association pleine et entière des parlements nationaux et européen à ces décisions. » Mais, dans la réalité, le Conseil européen assène qu’« il est donc nécessaire de préciser encore la stratégie de réduction des dépenses en intensifiant l'examen des dépenses qui est en cours et en redéfinissant, le cas échéant, la portée de l'action des pouvoirs publics ». Le Conseil européen insiste également fortement sur l’importance du projet de loi relatif à l’organisation territoriale de notre pays. Selon lui, ce texte devrait permettre « de simplifier les divers échelons administratifs, de créer de nouvelles synergies, d’obtenir de nouveaux gains d’efficacité et de réaliser des économies supplémentaires en fusionnant ou en supprimant des échelons ».

Si certains d’entre nous avaient encore quelques doutes sur les raisons du revirement présidentiel et gouvernemental concernant la suppression des départements et la diminution considérable du nombre d’élus régionaux, le Conseil européen nous rappelle fort à propos ce qui l’inspire…

La réforme des collectivités territoriales ne répond en effet qu’à une application aveugle des recommandations du Conseil. Ainsi, le Gouvernement français va intensifier le contrôle des dépenses des collectivités territoriales, plafonner l’augmentation annuelle de leurs recettes fiscales, tout en mettant en œuvre de façon rigoureuse la réduction des dotations, comme on le lui demande. Voilà le programme dicté par l’Europe pour nos collectivités ! Est-ce de cette Europe-là que les citoyens veulent ? Je ne le crois pas.

De plus, comment peut-on imaginer un seul instant qu’il sera possible de réaliser des économies en supprimant les assemblées départementales et une région sur deux ? Même l’agence de notation Moody’s annonce que cette réforme sera sans effet sur la dépense publique. Certes, il est nécessaire d’adapter nos services publics aux nouveaux besoins des administrés, mais cela ne veut pas dire les éloigner toujours plus des populations. Devant cette recentralisation, devant l’affirmation de métropoles hyperintégrées, il nous faut exiger que ces choix, qui engagent l’avenir des conseils départementaux, des conseils régionaux, des communes et des intercommunalités, soient non pas imposés par une recommandation du Conseil européen, mais débattus et tranchés souverainement par le vote des citoyens concernés. Ce dont la France et l’Europe ont besoin, c’est avant tout d’un renouveau démocratique !

D’autres recommandations sont tout aussi inquiétantes pour le devenir de notre système social. En effet, le Conseil européen préconise de prendre de nouvelles mesures pour « réduire de façon sensible l’augmentation des dépenses en matière de sécurité sociale, en fixant des objectifs plus ambitieux pour les dépenses annuelles dans le domaine des soins de santé ».

Nous connaissons pourtant les grandes difficultés que rencontrent nombre de nos concitoyens pour accéder aux soins. Est-il opportun de continuer à limiter et à diminuer le remboursement des médicaments, de poursuivre le démantèlement du système public de soins hospitaliers ?

Comme si tout cela n’était pas encore suffisant, on invoque la nécessité d’une nouvelle réforme des retraites, concernant notamment les régimes spéciaux. Les allocations familiales, l’aide au logement, les indemnités chômage seront-elles aussi revues à la baisse, afin de paupériser davantage encore les populations fragiles ? Non, la solidarité n’est vraiment pas un des axes de développement de l’Europe, et c’est tout à fait regrettable.

Ainsi, le Conseil européen estime que le SMIC français permet « un pouvoir d’achat parmi les plus élevés au sein de l’Union » : sous-entend-il qu’il est bien trop élevé, sachant qu’il invite à le faire évoluer de façon à renforcer la compétitivité et la création d’emplois, ou encore à étendre les dérogations au salaire minimum ?

Le Conseil européen continue de considérer le travail comme un coût à réduire, mais ne s’intéresse guère à l’augmentation du coût du capital, qui gangrène l’économie européenne. Là se trouve pourtant le nœud du problème. Le Conseil demande que soient encore accrues les exonérations de cotisations sociales patronales, alors que nous avons déjà observé que ces exonérations n’avaient aucun effet sur l’emploi. Depuis des décennies, la même politique est appliquée, mais pour quel résultat, hormis une diminution sans fin des ressources de l’État, qui contribue à l’aggravation du déficit de nos comptes publics ?

En revanche, on sent le Conseil bien moins motivé pour négocier un accord sur la taxation des transactions financières, dont la conclusion se fait attendre. On estime que les recettes annuelles seraient de l’ordre de 30 milliards à 35 milliards d’euros, soit entre 0, 4 % et 0, 5 % du PIB des États membres concernés : cela ne représente donc pas un niveau de taxation insupportable, tandis que cette taxe constituerait un outil intéressant de lutte contre la spéculation et un moyen de faire contribuer le secteur financier à la reconstruction des économies et au renflouement des finances publiques des États la mettant en place. Mais les opposants sont nombreux et les États très divisés.

Afin d’éviter une fragmentation du marché intérieur des services financiers, ainsi que des phénomènes de double imposition ou de double non-imposition, il nous apparaît urgent d’avancer concrètement sur ce dossier.

Cependant, l’accord intervenu le 5 mai dernier entre dix ministres des finances de l’Union européenne est très inquiétant, dans la mesure où il réduit considérablement le périmètre d’application de la taxe. Monsieur le secrétaire d’État, pourrez-vous nous préciser quelle est aujourd’hui la position du Gouvernement sur ce sujet ?

Les citoyens européens rejettent cette Europe qui laisse un grand nombre d’entre eux sur le bord de la route. Pour relancer la dynamique européenne, il est impératif de répondre clairement aux inquiétudes exprimées récemment. Les résultats des dernières élections sont un signal d’alarme fort, et l’Europe devrait tout mettre en œuvre pour en tenir compte, mais je constate amèrement que telle n’est pas l’orientation retenue pour la prochaine réunion du Conseil européen. Sans doute estime-t-on que l’Europe a maintenant cinq ans devant elle jusqu’aux prochaines échéances électorales…

Imposer toujours plus d’austérité aux populations européennes ne mènera nulle part. Il y a urgence à agir avec les forces politiques, syndicales, citoyennes, pour bâtir un projet progressiste porteur d’avenir, d’espoir, entièrement fondé sur le respect de l’humain ! §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 25 mai dernier, les citoyens de l’Union européenne étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau Parlement européen. Finalement, peu d’entre eux se sont déplacés, notamment en France, et les partis europhobes ont réalisé une percée importante en Pologne, au Danemark, en Autriche, en Hongrie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Les Français, pour leur part, ont placé en tête la liste du Front national. C’est symboliquement contrariant que la liste qui préconise la destruction de l’Europe en tant qu’institution soit en tête, mais, politiquement, il n’est pas encore écrit que les listes europhobes parviennent à modifier sensiblement l’équilibre du Parlement européen.

Cela étant, ce vote ne traduit pas une volonté des Français de sortir de l’Europe. Pour reprendre une formulation un peu galvaudée, nous devons « tirer les leçons de ce scrutin ». Force est de constater que les fameuses « leçons à tirer » ne sont pas les mêmes pour tous.

La crise économique, la précarité et l’inquiétude socioéconomiques de nos concitoyens favorisent à la fois l’abstention et un vote contestataire. En outre, l’insécurité économique engendre une crispation identitaire, habilement orchestrée par ces mouvements extrêmes. Dès lors, aux yeux des pourfendeurs de l’Europe, la réponse aux difficultés sociales et économiques résiderait dans la sortie de l’euro et la déconstruction européenne, avec le rétablissement des frontières nationales.

Le groupe socialiste du Sénat conteste vigoureusement l’idée qu’il faille revenir sur les grandes réalisations européennes telles que la libre circulation ou la monnaie unique, mais il continue à demander une réorientation de l’Europe, ainsi qu’une modification de sa gouvernance.

Pour que cette demande de réorientation soit crédible, nous devons prendre nos responsabilités. Trop souvent, depuis trop longtemps, nous n’avons pas su ni voulu parler d’Europe, et cette responsabilité est aussi celle de nos grands médias. Parfois, certaines mesures, impopulaires, ont été mises, à tort, sur le dos de l’Europe. A contrario, quand il s’agissait d’initiatives européennes, nous avons choisi de les mettre à notre seul crédit politique.

Le mot « Europe », récemment encore porteur de rêve, synonyme de progrès et de liberté, est désormais entaché de suspicion. L’urgence exige de redonner en priorité du sens, de la lisibilité et de la hauteur de vue à l’action européenne. Dans cette perspective, trois dossiers seraient de nature à « raccrocher les wagons ».

Le premier nécessite de régler, dans des délais acceptables, les questions liées au dumping fiscal.

Le deuxième dossier concerne l’âme de l’Europe, en résistant, pour reprendre les propos du pape François, « à la mondialisation de l’indifférence ».

Absolument !

Le troisième dossier, le plus important, est relatif à l’abandon des politiques de rigueur et à la relance de la croissance et de l’emploi.

Notre crédibilité est en jeu et notre responsabilité immense.

Le premier dossier porte donc sur l’harmonisation fiscale, du moins l’imposition des profits là où ils sont réalisés. Nous devons être à l’offensive face à cette exigence. Il est absolument impossible de justifier notre fiscalité, tant sur les ménages que sur les entreprises, si nous ne combattons pas parallèlement les stratégies d’évitement élaborées notamment par les nouveaux géants du numérique, dont les plus connus sont Amazon, Google, Facebook.

Le consentement à l’impôt est une nécessité démocratique. Or l’optimisation fiscale pratiquée par ces groupes contribue à l’érosion de ce consentement, d’une part, et à la destruction d’emplois, d’autre part. Il s’agit d’une problématique sensible autant en France et au Royaume-Uni qu’en Allemagne. Nous savons que, le 11 juin dernier, la Commission a ouvert une enquête sur les pratiques fiscales de l’Irlande, du Luxembourg et des Pays-Bas. Monsieur le secrétaire d’État, quelles sont les avancées de l’Union européenne sur cette question et quel rôle entend jouer notre pays pour accélérer le processus ?

La commission des finances du Sénat a été très active sur la question de l’équité fiscale numérique. Si je souhaite y revenir aujourd’hui, c’est parce que, depuis six mois, le Parlement travaille sur une proposition de loi visant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres, dont je suis rapporteur. Le dispositif que nous avons élaboré vise à rétablir des conditions de concurrence plus équitables entre les librairies indépendantes et le géant de la vente à distance. Cette proposition de loi, qui devrait normalement être adoptée jeudi matin, est soutenue à l’unanimité par tous les groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat. Or la Commission européenne, sur un aspect au moins du dispositif voté, a émis un avis que nous contestons. La commission des affaires culturelles du Sénat, forte de cette double unanimité, a décidé de passer outre, et nous espérons que la Commission européenne sera sensible à nos arguments.

Le deuxième dossier sur lequel nous devons parler haut et clair concerne l’exigence d’une nouvelle approche de la politique européenne de l’asile qui soit en conformité avec les droits de l’homme et l’ensemble des valeurs et des principes des démocraties occidentales.

Je rappelle que nous avions déposé, en 2010, une proposition de résolution visant le déclenchement de l’octroi de la protection temporaire en faveur des réfugiés afghans. Quels sont les engagements que peut d’ores et déjà prendre l’Union européenne en termes de déclenchement de la protection temporaire, monsieur le secrétaire d’État ?

Le traitement en urgence des réfugiés, la mise en place â contretemps des mesures nécessaires ne sont pas compatibles avec l’esprit de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Il nous faut anticiper, dès maintenant, un afflux éventuel de réfugiés irakiens.

Outre la protection temporaire souvent engagée tardivement, l’Union européenne pèche aussi en matière de réinstallation, une autre solution pour les réfugiés. En 2013, l’Union européenne, avec vingt États, n’a réinstallé que 5 500 réfugiés, quand les États-Unis en réinstallaient 50 000, l’Australie 6 000 et le Canada 7 000. Monsieur le secrétaire d’État, que comptez-vous proposer pour améliorer cette situation ?

Ne cédons pas au cynisme, à l’indifférence, à l’impuissance mise en scène et rappelons à nos concitoyens – j’emprunte ces mots à la maire de Lampedusa – qu’« aucun d’entre nous n’aurait le courage de monter à bord de ces bateaux, en laissant tout derrière soi » et que cette folle odyssée, en mer ou en camion, a sans doute des raisons impérieuses.

L’Europe est une oasis de paix, mais, à nos portes, des pays s’enfoncent dans des guerres civiles aux atrocités sans nom. Notre politique de l’asile doit s’adapter et ne pas se laisser instrumentaliser, amoindrir ou dénaturer par les crispations identitaires honteusement orchestrées par des partis qui se nourrissent de la détresse pour distiller la haine et la défiance.

Ce n’est pas être une « âme sensible » que de veiller à ce que la lutte contre l’immigration irrégulière n’entame pas le droit d’asile. Je suis persuadée que nos concitoyens attendent de l’Europe qu’elle les rende fiers, qu’elle soit porteuse, dans ses actes, de valeurs.

L’opération Mare nostrum, lancée par l’Italie et en partie financée par l’Europe, a permis de sauver des milliers de vies. Monsieur le secrétaire d’État, que compte faire l’Europe aujourd’hui pour que ce programme conjugue sauvetage en mer et respect du droit d’asile ?

Le troisième dossier que nous devons reprendre concerne les règles de calcul du déficit public et la règle des 3 % fixée par le traité de Maastricht. Beaucoup de voix, et pas seulement en France, s’élèvent pour demander une révision de la procédure budgétaire européenne. Ce qui fait figure d’exception aujourd’hui doit devenir la règle demain, pour un rééquilibrage entre lutte contre les déficits publics et promotion de la croissance. À cette fin, il nous paraît fondamental d’exclure les dépenses d’investissement d’avenir et les contributions au budget européen du calcul du déficit. Nous devons également réfléchir à en exclure le coût des réformes structurelles, notamment celles qui sont recommandées par la Commission européenne elle-même. Le ministre allemand de l’économie vient de s’y déclarer favorable, et la future présidence italienne du Conseil de l’Union européenne devrait prendre une initiative en ce sens. Même le FMI appelle à un assouplissement de ces critères.

Nous avons besoin de retrouver le chemin de la croissance. Le gouvernement français, avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, et le pacte de responsabilité effectif à partir de 2015, a mis en place des dispositifs de soutien au pouvoir d’achat, à la compétitivité, et à la croissance. Les dernières décisions de la Banque centrale européenne s’inscrivent également dans cette perspective. Pourriez-vous nous préciser, monsieur le secrétaire d’État, l’état de la réflexion sur la règle de calcul ?

Après avoir exposé trois défis qui doivent trouver des réponses précises et rapides si l’on veut enrayer la désaffection européenne, je veux maintenant saluer la mise en place de la garantie jeunesse, qui a constitué une priorité dans l’agenda du Gouvernement. Je me félicite également de la recapitalisation de la Banque européenne d’investissement, qui lui permettra de jouer son rôle de levier économique : elle a surtout le mérite d’avoir tenu bon, depuis deux ans, dans les échanges avec les autres États européens, sur la nécessité de doter l’Europe d’un volet social.

J’aimerais conclure sur la garantie jeunesse. Il s’agit du premier programme opérationnel dans le cadre de l’emploi des jeunes. La France recevra une enveloppe importante, destinée aux régions où le taux de chômage des jeunes dépasse 25 %. La jeunesse française est fortement touchée par le chômage et l’Europe ne la fait plus rêver, à la différence de la génération précédente. La prise en compte de cette population et de ses difficultés économiques est essentielle pour rebâtir un lien de confiance. Le 11 juillet se tiendra le sommet européen pour l’emploi des jeunes. Pouvez-vous d’ores et déjà nous éclairer sur les propositions que la France y défendra ?

Règles budgétaires rénovées, justice fiscale et sociale, humanisme de la politique d’asile constituent donc pour le groupe socialiste du Sénat les trois piliers d’une nouvelle gouvernance de l’Union européenne.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement, pour le groupe du RDSE.

Applaudissements sur les travées du RDSE.

Sourires.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Conseil européen des 26 et 27 juin va se voir soumettre, en vertu du traité sur la stabilité, la cohérence et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, dit TSCG, et dans le cadre procédural du semestre européen, une série de recommandations par pays visant à guider les États membres dans leurs politiques budgétaires et de réformes dites « structurelles ».

J’ai lu soigneusement les recommandations concernant non seulement la France, mais aussi l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. C’est un programme d’assainissement à perte de vue, engagé simultanément dans tous les pays européens. Il s’agit en effet de ramener non seulement le déficit budgétaire « structurel », objectif de moyen terme, à 0, 5 % du PIB, mais aussi le niveau d’endettement à 60 % du PIB.

Dans ce cadre contraint, l’Allemagne ne peut absolument pas jouer son rôle de locomotive de la croissance européenne. Si les recommandations qui lui sont adressées mentionnent « l’amélioration des conditions propices à une hausse de la demande interne », leur portée est immédiatement circonscrite « à la réduction des taux élevés d’imposition et de cotisation de sécurité sociale, en particulier pour les bas salaires ». Cette suggestion est franchement dérisoire, quand on lit dans le paragraphe précédent que l’Allemagne doit préserver une position budgétaire saine, afin que le taux d’endettement de l’État, actuellement de 85 % du PIB, reste sur une trajectoire descendante durable, jusqu’à 60 % du PIB. Ce n’est pas avec ce genre de recommandation qu’on fera repartir la croissance européenne !

Pour la France, c’est une mise à la diète généralisée : efforts d’économies budgétaires accrus, plafonnement des retraites, rationalisation des allocations familiales, réduction des aides au logement et, curieusement, réforme territoriale, comme si celle-ci pouvait permettre de dégager des économies propres à réduire le déficit budgétaire à 3 % du PIB en 2015 ! Cet objectif est évidemment hors d’atteinte, quand on sait que le déficit sera de 4, 1 % du PIB en 2014, du fait d’un tassement des rentrées fiscales de 14 milliards d’euros par rapport aux prévisions.

Viennent ensuite, parmi les recommandations, la réduction du coût du travail, la remise en cause du crédit d’impôt recherche que j’avais créé jadis, la déréglementation des professions dites réglementées, l’ouverture des services à la concurrence, la hausse des tarifs du gaz et de l’électricité, la réduction des niches fiscales et l’élimination des seuils, la suppression des subventions au diesel, la réforme du système d’indemnisation du chômage, j’en passe et des meilleures. Ultime et cocasse recommandation : faire en sorte que le gestionnaire unique des infrastructures des chemins de fer soit bel et bien indépendant par rapport à la SNCF.

On croit rêver, monsieur le secrétaire d’État ! Sur quelle planète vivent donc les technocrates de la Commission européenne ? Celle-ci n’hésite même pas à outrepasser ses compétences en préconisant la réforme du système d’éducation, compétence nationale s’il en est. Bonjour la subsidiarité !

Nous assistons à la mise en tutelle généralisée de la démocratie républicaine. La Commission préconise ainsi les fusions des collectivités locales, éclairant d’un jour inédit les motivations d’une réforme territoriale dont nous avions jusqu’ici quelque peine à percevoir la logique.

La Commission européenne, dans sa proposition au Conseil européen, va même jusqu’à critiquer les règles européennes en dénonçant, à la page 5 du document concernant la France, l’absence de ciblage du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi sur les entreprises exportatrices, seules en mesure d’aider la France à retrouver sa compétitivité. Or on sait que ce sont les institutions européennes elles-mêmes qui, au nom de la concurrence, imposent une règle de non-discrimination entre les entreprises, handicapant ainsi toute politique industrielle.

Ce qui frappe dans la lecture de ces considérants, c’est le resserrement du « cadenassage » de nos choix politiques. Le 5 mars 2014 intervenait, en vertu du TSCG de 2012, la présentation par la Commission du bilan concernant la France ; le 7 mai, la France présentait son programme national de réformes ; le 2 juin était publié le projet de recommandation de la Commission au Conseil du 26 et 27 juin 2014 concernant la France.

Vous entendez, mes chers collègues, ce « cliquetis de chaînes » que j’avais annoncé lors de la ratification du TSCG le 20 octobre 2012. Que restera-t-il, après la réunion du Conseil des 26 et 27 juin, de la liberté de vote du budget par le Parlement ? Et que reste-t-il déjà de la liberté de la France de s’organiser comme bon lui semble en tous domaines, y compris l’éducation ou l’administration des collectivités locales ? Où est passé l’article III de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui rappelle que « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation » ? Que fait-on de l’article 3 de notre Constitution, qui rappelle que c’est au peuple qu’appartient la souveraineté ? Chacun d’entre nous peut ressentir que notre République n’est plus vraiment libre de ses décisions.

Monsieur le secrétaire d’État, nous ressentons aussi le poids de la doxa économique qui sous-tend la logique de ces recommandations. Tandis que les États-Unis revoient à la baisse leurs prévisions de croissance de 2, 8 % à 2 % pour 2014, dans la zone euro, la faiblesse des crédits bancaires et des taux d’inflation – 0, 5 % en rythme annuel, en mai – fait peser, je cite Mme Lagarde, directrice du FMI, dans une interview du 16 juin au Handelsblatt, « de graves menaces pour la reprise européenne ».

L’évolution de la situation en Ukraine et en Irak comporte des risques de récession accrus, notamment à travers les prix du gaz et du pétrole. L’euro a retrouvé un cours de 1, 36 dollar, supérieur de près de 20 % à son cours de lancement. Bonjour la compétitivité !

Si Mme Yelleen, présidente du Federal Reserve Board, promet, quant à elle, une politique monétaire accommodante, que fait de son côté la BCE ? Mme Lagarde n’a pas hésité à braver le conformisme ambiant en déclarant : « Si l’inflation devait rester obstinément faible, alors nous espérerions certainement que la BCE prenne des mesures d’assouplissement quantitatif par le biais d’achat d’obligations souveraines. » Quelle audace !

Nous attendons, monsieur le secrétaire d’État, que le Conseil européen, détenteur de la légitimité démocratique, se saisisse pleinement de la gravité de la situation économique. Le vice-chancelier allemand, M. Sigmar Gabriel, s’est prononcé récemment pour « davantage de souplesse budgétaire à l’égard des pays qui paient le coût des réformes imposées ».

Il est temps d’engager une autre politique sur le plan européen, en commençant par faire baisser la parité de l’euro et en allongeant d’un ou deux ans les objectifs de retour aux critères du pacte de stabilité. Les sociaux-démocrates sont au pouvoir en Allemagne. Ils doivent aussi prendre leurs responsabilités pour mettre la monnaie au service de l’économie et desserrer le carcan des disciplines que l’ordolibéralisme allemand veut imposer au reste de l’Europe au mépris d’une situation sociale qui n’a jamais été aussi dégradée : 23 millions de chômeurs dans les pays de la seule zone euro ! Un peu d’inflation supplémentaire est parfaitement tolérable. La BCE doit cesser de combattre, tel Don Quichotte, les dangers imaginaires que ses statuts lui commandent de terrasser. Il y a longtemps que c’est chose faite. Il est temps d’affronter les problèmes réels !

Avant de conclure, j’aimerais dire quelques mots de l’Ukraine, car la situation qui y prévaut amènera sans doute le Conseil à se saisir de la question.

M. Porochenko propose la paix mais il fait la guerre ! À ce jour, il n’a pas ouvert le processus de négociations auquel il s’était engagé. Or il faut bien négocier avec ceux contre lesquels on se bat. Il est facile d’excommunier l’adversaire en lançant contre lui une opération dite « antiterroriste ».

La Russie a facilité la tenue de l’élection présidentielle ukrainienne du 25 mai, je ne vous l’apprends pas !

Le Président de la République française et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne ont appelé, le 10 mai, au « lancement d’un processus de réforme constitutionnel aussitôt après les élections du 25 mai, comprenant un calendrier court, un processus de consultation inclusif impliquant toutes les parties tenantes concernées et les principaux domaines couverts par le processus », notamment la compétence des autorités régionales.

La France a toujours déclaré ne pas vouloir placer l’Ukraine devant un choix impossible entre l’Europe et la Russie. Or un accord d’association doit être signé entre l’Union européenne et l’Ukraine le 27 juin. La France n’a pas à distinguer entre les bons Ukrainiens et les mauvais, entre ceux qui seraient à l’Est ou à l’Ouest, entre les uniates de Lviv et les russophones de Donetsk ! Elle ne connaît que les Ukrainiens ! Est-il toutefois concevable de signer un accord d’association avec un pays dont le Président persisterait à refuser d’ouvrir le dialogue avec les régions russophones de l’Est ?

Certes ! Mais par des gens qui voulaient la paix, y compris à l’Est !

La semaine dernière, l’opération dite « antiterroriste » s’est soldée par 200 morts. Le commissaire bruxellois chargé du dossier aurait déclaré que les mesures prises par le Président Porochenko constituaient une « violence proportionnée » et, par conséquent, acceptable. Or je constate qu’il y a déjà eu trois fois plus de morts du côté des militants russophones dits « séparatistes » qu’il n’y en avait eus du côté des militants de Maïdan.

Le Président Porochenko a été élu pour faire la paix. Tant qu’une négociation n’aura pas été engagée, il me paraîtrait normal de suspendre la conclusion de l’accord d’association, d’autant que 11 milliards d’euros ont déjà été promis à l’Ukraine par l’Union européenne.

Selon le commissaire Oettinger, la Grèce ne serait à côté de l’Ukraine qu’une « bagatelle ». Toutefois, l’accord d’association ne peut en aucune manière valoir promesse d’adhésion à l’Union européenne, comme je l’entends dire par M. Olli Rehn, par exemple. Celle-ci ferait mieux de se préoccuper des problèmes qui se posent au Sud, en Méditerranée et en Afrique plutôt que de vouloir toujours reculer sa frontière orientale. Le Conseil européen doit reprendre le contrôle de la politique européenne de voisinage, qui a été laissé dès le départ à des incapables négociant séparément avec la Russie et avec l’Ukraine. Une certaine russophobie est de mise dans certains cercles, comme si l’on voulait construire l’Europe contre la Russie, au nom de je ne sais quelle idéologie.

La Russie fait partie de l’Europe ! En l’oubliant, l’Union européenne se mettrait définitivement à la remorque d’intérêts qui ne sont pas les siens. Non, une nouvelle guerre froide n’est ni de l’intérêt de la France ni de l’intérêt bien compris de l’Europe et encore moins de l’Ukraine !

Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées de l’UMP et de l’UDI-UC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme l’orateur précédent, je voudrais rappeler que le tout prochain Conseil européen marquera la conclusion du semestre européen et verra l’adoption par les États de recommandations par pays, sur la base des propositions de la Commission européenne publiées le 2 juin dernier. Que faut-il retenir de cette « recommandation de recommandation », pour reprendre le jargon bruxellois, concernant le programme national de réforme et le programme de stabilité de la France pour 2014 ?

Il est important de savoir comment le Gouvernement réagit aux observations de la Commission européenne. Il est également important de savoir s’il envisage d’en contester certains aspects et si les vingt-sept autres États suivront la Commission ou préféreront un assouplissement de la discipline commune, comme nous le laissent entendre les sociaux-démocrates. Nous allons bien voir s’il ne s’agit là que de paroles…

Tout d’abord, je note que la Commission européenne retient une prévision de déficit de la France de 3, 4 % du produit intérieur brut en 2015, alors que l’objectif retenu dans le programme de stabilité est de 3 % du PIB.

Ensuite, je relève que la Commission pointe du doigt le niveau de détail insuffisant des mesures d’ajustement, ce qui ne permet pas de « garantir de façon crédible la correction du déficit excessif pour 2015 ». Ainsi, l’horrible austérité dont parlent quelques-uns ne ferait pas l’objet de mesures suffisamment étayées et documentées !

Pour ma part, je crains qu’une fois de plus nous n’ayons affaire au phénomène d’opacité – que nous connaissons bien – de la politique budgétaire de ce gouvernement. Par exemple, pour la Commission européenne, comme pour l’ensemble des observateurs de notre vie politique nationale, les mesures d’économie annoncées par le Gouvernement, qui font tant réagir ici ou là, notamment dans une certaine partie de nos hémicycles, ne sont pas suffisamment précisées et détaillées pour être crédibles. Cette opacité, mes chers collègues, me semble aggravée par l’utilisation de la notion de « solde structurel ». Permettez-moi de m’arrêter quelques instants sur cette notion, qui n’est, à mon sens, qu’un nouveau et moderne rideau de fumée.

Bien entendu, il n’est pas illégitime de raisonner en termes de solde structurel. Nous sommes d’ailleurs tenus de le faire puisque nous avons transposé en droit interne le TSCG. Toutefois, s’il fallait désormais résumer le débat sur le redressement de nos finances publiques à l’énoncé de variables macroéconomiques abstraites et au développement de raisonnements complexes en termes de croissance potentielle et d’économies par rapport à une tendance – laquelle n’est d’ailleurs même pas explicitée par le Gouvernement –, il est tout à fait clair que nous ne serions compris de personne et que nous nous rendrions complices d’un vrai recul démocratique. Or, aujourd’hui – je l’observe avec peine –, le Gouvernement se dispense de plus en plus de nous dire sur quelles hypothèses, sur quelles mesures il se fonde pour justifier la trajectoire qu’il nous propose. Il se contente de nous demander de lui faire confiance, appliquant le principe qui eut au demeurant souvent cours en matière européenne : « Circulez, il n’y a rien à voir ! »

Je vous le dis, mes chers collègues, les comptes publics et leur redressement demandent évidemment bien plus qu’un acte de foi.