Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

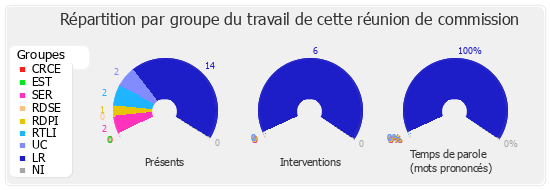

Réunion du 27 novembre 2014 : 3ème réunion

Sommaire

La réunion

Au cours d'une seconde réunion tenue dans l'après-midi, la commission procède à l'audition, sous forme de table ronde, d'universitaires spécialisés dans l'approche comparative des organisations territoriales au sein de l'Union européenne.

Nos invités à cette table ronde ont en commun de s'être penchés, à un titre ou à un autre, sur l'approche comparée des organisations territoriales. M. Jean-Bernard Auby dirige, depuis 2006, la chaire « Mutation de l'action publique et du droit public » de l'Institut d'Études Politiques de Paris ; il a été professeur de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas entre 1994 et 2006 et directeur adjoint de l'Institut de droit européen comparé de l'Université d'Oxford. Il est, en outre, président d'honneur de l'Association française de droit des collectivités locales. M. Luciano Vandelli enseigne à l'Université de Bologne et à l'école supérieure d'administration publique qu'il a présidée plusieurs années. Il nous apportera le regard d'un grand voisin européen sur nos institutions locales. M. Robert Hertzog, professeur agrégé de droit public, enseigne à Sciences Po Strasbourg et à l'Institut Robert Schuman de Strasbourg. Il participe également aux travaux de l'Observatoire des finances locales. Il a également été élu à la communauté urbaine de Strasbourg et pourra ainsi nous faire bénéficier de sa double approche d'universitaire et de praticien. Fin connaisseur des institutions des pays européens, il a beaucoup oeuvré au sein du Conseil de l'Europe. Mme Marie-Christine Steckel-Assouère est maître de conférence à l'Université de Limoges, chercheuse au GRALE-CNRS de l'Université de Paris I et membre titulaire du Conseil national des universités dans la section droit public. Elle a dirigé un ouvrage collectif récemment publié, Regards croisés sur les mutations de l'intercommunalité. M. Hervé Le Bras, enfin, aujourd'hui chercheur émérite, est bien connu pour son oeuvre de démographe et de géographe. Il est souvent consulté sur l'architecture institutionnelle et ses relations avec la géographie réelle, et s'est récemment exprimé, notamment, sur le découpage régional devant la commission spéciale du Sénat.

Je vous remercie de votre invitation, qui m'honore.

Je constate que les réformes en cours, en dépit de quelques cahots ou palinodies, suivent certaines lignes de force. Comme si la crise économique poussait à aller vers l'essentiel, et à s'engager dans des voies dont on sentait depuis un moment déjà qu'elles devaient être suivies : une intercommunalité élargie et aux compétences étoffées afin de traiter le problème de l'émiettement communal ; une région érigée en niveau de pilotage stratégique. C'est une évolution que j'estime positive, et qui correspond à ce que les esprits éclairés prônaient depuis bien longtemps.

Une autre évolution se dessine, également salutaire à mon sens, qui tend vers une différenciation de l'administration des territoires urbains et celle des territoires ruraux, et voit corrélativement émerger la métropole, dont on sait toute l'importance dans la structuration de l'action publique.

Certes, des sujets d'hésitation demeurent. Ainsi du sort à réserver au département. Faut-il le conserver partout ? Avec quelles compétences ? La métropole ne peut-elle dans certains cas exercer ses compétences ? J'avoue que s'il y a quelque temps, j'aurais approuvé des deux mains sa suppression pure et simple, je suis moins tranché aujourd'hui. Il est des territoires ruraux sans métropole à proximité. Par ailleurs, entre les intercommunalités, appelées à couvrir des bassins de vie d'au moins 20 000 habitants et les treize régions de la nouvelle carte, qui réuniront chacune quelque cinq millions d'habitants, il manque certainement un échelon intermédiaire. Autre zone d'ombre, le système financier local, sur la soutenabilité duquel il convient de s'interroger - M. Hertzog vous en parlera mieux que moi.

Faire des intercommunalités et de la région les deux pôles forts sur lesquels s'appuyer n'est pas sans inconvénient. Ces deux échelons sont, politiquement parlant, les plus faibles ; c'est là un paradoxe qu'il faudra lever. Autre difficulté : contrairement à ce qui prévaut chez beaucoup de nos voisins, notre système territorial n'est pas articulé verticalement. Quand il existe, dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, un lien quasi hiérarchique entre niveaux de collectivités, les différents échelons territoriaux sont, chez nous, simplement superposés. C'est là un problème qu'il faudra traiter et dont le texte à venir, semble-t-il, se préoccupe. Enfin, reste devant nous la question du rôle que l'État doit assumer dans les territoires. J'estime que si celui-ci reste indispensable dans des domaines comme la sécurité ou la gestion de crise, il est beaucoup trop présent dans l'exercice des politiques publiques locales, alors même qu'il manque de moyens financiers.

Pour conclure, notre système territorial, partant de bases différentes de celles de ses voisins, tend, peut-être, à s'en rapprocher lentement. Restent, cependant, le défaut d'articulation verticale que j'évoquais, l'absence de structure de concertation ou de gouvernance commune entre État et collectivités et le fait que l'État veut conserver, par-delà toute raison, la maîtrise de toutes les compétences normatives, alors qu'il serait bon, sans aller nécessairement jusqu'à confier, comme l'ont fait l'Italie ou l'Espagne, des compétences législatives aux régions, de leur laisser une part du pouvoir réglementaire d'application de la loi, ce qui suppose d'accepter, corrélativement, que ces normes s'imposent aux autres collectivités.

Votre invitation m'honore et est l'occasion de réfléchir aux évolutions de votre système territorial. Si les exigences de modernisation et de clarification des compétences, de rationalisation, de simplification et de transparence nous sont communes, partout en Europe, nous y apportons néanmoins des réponses assez différenciées. Je partage toutefois l'idée avancée par le professeur Auby que les spécificités nationales sont moindres qu'autrefois, ce qui nous amène à mettre en cause des éléments très enracinés dans notre tradition commune.

Alors qu'a toujours prévalu, historiquement, un principe d'uniformité dans l'organisation du système territorial, on en vient à différencier les territoires métropolitains et les autres. Dans le même temps, la gouvernance de chaque métropole est modulée, chacune étant dotée de moyens spécifiques. En France, c'est le législateur qui s'en charge, tandis qu'en Italie, chaque territoire est appelé à écrire son propre statut. La loi votée cette année crée des villes métropolitaines, collectivités qui, pour les villes les plus importantes, vont se substituer aux provinces, à compter du 1er janvier 2015. Dans l'intervalle, chaque ville est appelée à définir son propre statut, sa gouvernance, les relations des communes et associations de communes avec la métropole.

S'agissant de la répartition des compétences, j'observe qu'en Italie, à la différence de la France, la clause de compétence générale n'a pas été mise en cause : c'est plutôt la contrainte financière qui amène les collectivités à réduire le champ de leur intervention.

En Espagne, en Allemagne et en Italie, les régions sont dotées d'un pouvoir législatif. En Italie, la réforme constitutionnelle, approuvée en première lecture au Sénat, prévoit de réduire ce pouvoir législatif, pour renforcer, en corollaire, la participation des régions à l'établissement des règles nationales, via un Sénat des représentations territoriales. Quant aux provinces, leurs compétences administratives, en vertu d'une récente réforme, s'amenuisent, pour être transférées aux villes métropolitaines, qui se renforcent. En l'absence de métropole, ces compétences vont, pour une part, aux régions, pour une autre part aux communes et associations de communes. J'ajoute que la métropole est appelée à jouer un rôle important dans l'élaboration et l'approbation d'un plan stratégique de développement économique du territoire.

Pour simplifier ce que vous appelez le mille-feuille - qu'en bon Bolognais je qualifierai plutôt de lasagnes -, nous n'avons pas supprimé les provinces, ce qui aurait supposé une réforme constitutionnelle. La loi relative aux métropoles, cependant, a prévu que celles-ci, de même que la ville métropolitaine, seront gouvernées par les maires et conseillers communaux. Il faut savoir que chez nous, en l'absence de cumul des mandats, chaque niveau de collectivité avait sa classe politique. Il n'y en aura désormais plus qu'une seule, prémices d'une simplification des compétences : les mêmes personnes auront à se prononcer sur la proximité et sur ce qui relève d'un territoire plus vaste.

Géographiquement parlant, nos régions sont de petite taille. Surtout, les plus petites sont aussi celles qui ont une langue différente et bénéficient parfois d'une protection internationale, comme le Val d'Aoste ou le Haut-Adige. Pour les autres, cependant, des fusions sont envisagées. Mais c'est avant tout sur les provinces que le débat est le plus vif. Alors qu'elles étaient 70 à l'époque de l'unité nationale, elles sont aujourd'hui 110, certaines de très petite taille. Simplifier appelle aussi, à mon sens, une réforme de l'administration de l'État, afin de faire des préfectures des bureaux généraux de la représentation de l'État, absorbant toutes les administrations périphériques.

Pour les communes, l'Italie n'a pas, comme la France, suivi la voie des fusions qu'ont empruntée l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique ou les pays du nord. En dépit d'incitations financières à la fusion, nous comptons toujours 8 100 communes. Depuis deux ans pourtant, la tendance semble s'inverser. Ainsi, dans la province de Bologne, six communes viennent de fusionner pour n'en former qu'une seule, de 30 000 habitants. Les avantages en sont multiples, tant pour le respect du pacte de stabilité que par le poids que peuvent prendre les subventions économiques.

Les associations intercommunales, enfin, au nombre de quelque 400, regroupent un peu plus de 2 000 petites communes, et la loi récente se donne pour objectif de parvenir à couvrir l'ensemble du territoire.

Je suis honoré de votre invitation, qui nous appelle à porter un regard comparatif sur les organisations territoriales en Europe. Je crois cependant qu'en ce domaine, comme en matière de finances publiques, nous avons plus à apprendre de nos erreurs que des exemples étrangers, et qu'une analyse sans concession des défauts ou des dysfonctionnements de notre système est susceptible de nous éclairer davantage que la recherche de modèles extérieurs. Pour avoir travaillé au Conseil de l'Europe, j'ai constaté que nos collectivités respectives diffèrent du tout au tout. Une commune danoise, par laquelle passe tout le welfare state, n'a rien à voir avec une commune française. Surtout, et c'est là le vrai problème, on peine à définir ce que serait le modèle français. La Constitution dispose que l'organisation de la République est décentralisée. Soit, mais si les Allemands savent fort bien ce qu'est un État fédéral, si les Italiens, les Espagnols, savent ce qu'est un État autonomique, nous serions bien en peine de dire ce qu'est un État décentralisé. Alors que la réforme des régions est en cours, nous n'avons pas de vraie vision de notre système. Au reste, si modèle il y a, on ne peut dire d'aucun qu'il soit la panacée, puisque partout, on cherche à réformer, que ce soit pour des raisons institutionnelles ou en vertu de contraintes économiques et financières. Le fait est que nous sommes engagés dans une mutation économique, géopolitique, financière irréversible. C'est une donnée qu'il convient, dans la réflexion, de garder présente à l'esprit.

Il peut être intéressant, en revanche, de se demander pourquoi certaines réformes sont entreprises, pourquoi certaines réussissent, pourquoi d'autres ne parviennent pas à prendre racine. Alors que bien des rapports ont été produits, qui décrivent parfaitement la situation, on peine, tant en matière d'organisation institutionnelle que de finances locales, à réformer. Or il est, à mon sens, un invariant. Pour qu'une réforme réussisse, il faut qu'elle s'appuie sur des études approfondies, de géographes, de démographes, d'historiens, sur le fondement desquelles se construit une négociation politique. Si l'on se contente, pour bâtir une réforme, du versant technocratique des experts, cela ne débouche pas, de même que si tout le champ est laissé à la seule négociation politique, le résultat n'est pas durable. Voyez l'exemple allemand : nous avons davantage à apprendre du fonctionnement politique du système que de son architecture.

Un système local doit trouver son équilibre en s'appuyant sur un territoire, des compétences, des ressources financières et humaines. À défaut d'être assis sur ce triangle, le système ne fonctionne pas. En France, cependant, nous devons travailler non seulement sur un triangle, mais sur des triangles superposés. Nous sommes pris entre la clause de compétence générale et l'interdiction de la tutelle. Pour en sortir, de deux choses l'une, soit on fait jouer le principe de subsidiarité, qui suppose un minimum de hiérarchie, soit on procède à une répartition rigoureuse des compétences.

Au demeurant, c'est souvent le législateur qui, en répartissant les compétences, a créé de la complexité. Le principe de spécialité exige, de fait, un difficile travail de rédaction. Quant à l'articulation verticale, elle ne saurait fonctionner qu'associée à de bons mécanismes de coopération. Le fédéralisme allemand n'est pas un fédéralisme de partage à l'américaine, mais un fédéralisme de coopération. Une telle coopération, engagée sur des bases volontaires, peut fonctionner. Mais il faut des moyens. Les régions ont pu jouer un rôle d'intermédiaire tant qu'elles avaient de l'argent ; ce n'est plus le cas à présent. On réforme, aujourd'hui, sans argent ; je dirais même plus, pour l'argent, pour trouver des économies. Or toute réforme a, dans un premier temps, un coût. Ce qu'il faut savoir, c'est si le coût que l'on expose aujourd'hui produira, à terme, une amélioration. Prenons l'exemple du projet de fusion départements-région en Alsace. Il est clair que le projet aurait eu, dans un premier temps, des surcoûts - ce qui n'est pas facile à expliquer au citoyen - mais pouvait générer, à terme, des bénéfices, certes difficiles à évaluer précisément, mais sur la survenue desquels tout le monde s'accordait. Cela suppose des études précises, qu'il serait important de mener.

Un mot sur les métropoles. La loi récente, en dépit des complications qu'elle introduit, représente une incontestable avancée. Si l'on se tourne vers les exemples étrangers, on constate les bénéfices d'un couplage entre région et métropole. Si l'on peine à se représenter le périmètre d'une région, chacun comprend bien de quoi on parle quand on évoque sa capitale. Il faut donc parvenir à une puissante synergie entre l'une et l'autre. Voyez la réussite d'une région comme le Bade-Wurtemberg, appuyée sur Stuttgart, métropole régionale. C'est pourquoi il faut, dans toute réforme, faire sans cesse l'aller-retour entre architecture institutionnelle et substrat économique et humain.

À mon tour de me déclarer honorée de votre invitation. Avant de brosser devant vous un tableau comparatif, permettez-moi de poser trois préalables. La rigueur scientifique impose de garder à l'esprit qu'une organisation territoriale est le fruit de l'Histoire et de la géographie, et qu'elle doit toujours tenir compte à la fois de la superficie mais aussi de la densité de population des territoires, pour éviter tout rejet de greffe, ce qui ne manquerait pas d'advenir si l'on se contentait de plaquer un modèle étranger.

En matière d'organisation territoriale, les mots ne recouvrent pas, en Europe, les mêmes réalités. Quand, en France, les régions ne disposent que d'un pouvoir administratif, elles jouissent, en Italie, d'un pouvoir législatif et sont même dotées, en Allemagne, d'un pouvoir constituant. Je mets de côté nos régions ultramarines, qui ne sauraient entrer dans le tableau, compte tenu de leurs spécificités.

Comparaison n'est pas raison. On peut se demander, au vu de telles différences, s'il est fructueux de s'interroger sur les pratiques d'autres pays. Ce que l'on constate, cependant, à y regarder de près, c'est, au-delà de la diversité des organisations territoriales en Europe, une tendance nette vers l'harmonisation.

Des organisations territoriales diversifiées, donc, où les États unitaires sont surreprésentés : neuf avec un niveau de collectivité, onze avec deux ou trois niveaux de collectivités, à quoi l'on peut ajouter les trois États fédéraux, à un ou deux niveaux de collectivités. La France compte parmi les États unitaires à trois niveaux de collectivités, comme la Pologne et, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni, plus inclassable eu égard aux différences des pays qui le composent. Viennent ensuite deux États régionalisés, l'Italie et l'Espagne, à trois niveaux de collectivités.

Dans tous les États, cependant, on relève une volonté commune de valoriser les grandes agglomérations, ainsi que les régions. Avec cette particularité qu'en France, la métropole n'est pas une collectivité mais un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Le niveau régional est considéré comme le plus pertinent pour mettre en oeuvre les politiques économiques et réaliser des économies d'échelle pour l'accès au service public. Le projet en cours de discussion retient le seuil de 20 000 habitants pour la constitution d'un EPCI, seuil que l'on retrouve dans d'autres pays, pour des entités chargées de la gestion de l'eau, de la santé, de l'éducation...

Ce peut être parfois 25 000, mais c'est plus généralement 20 000. On constate une sous-représentation des États cumulant organisation décentralisée et intercommunalité. Sur huit États concernés, six sont marqués par un émiettement communal. Et parmi eux, la France se distingue en cela qu'elle cumule trois niveaux de collectivité et un nombre pléthorique de communes, plus de 36 000 quand, ailleurs, le maximum est de 9 000. Il est vrai qu'elle a du même coup poussé, par des incitations financières, au développement de l'intercommunalité.

Pour autant, on observe une tendance à l'harmonisation de l'organisation territoriale des États européens, sous l'impulsion de fondements communs. Les impératifs économiques, tout d'abord, érigés par la plupart des pays en obligation juridique via la charte européenne de l'autonomie locale et le traité sur la stabilité. L'exigence de transparence, ensuite, qui s'impose aux collectivités, requises de rendre compte de leur administration aux contribuables, et que l'on retrouve dans le projet de loi en cours d'examen. Alors que compétences et financements croisés provoquent une dilution, c'est là une revendication démocratique forte. Alors que toutes les réformes engagées en France se donnent sous ce registre de la démocratie, il est au reste paradoxal de constater que, dans le projet de loi en cours de navette, les règles de consultation des populations locales sur les regroupements ont été supprimées par voie d'amendements...

Autre question, les dispositifs utilisés dans la plupart des pays sont quasiment les mêmes. Les pays d'Europe du Nord ont opté, dans les années 1990, pour un renforcement de la décentralisation quand les autres pays tendaient plutôt à recentraliser, sous la pression d'une raréfaction des ressources. Depuis le milieu des années 2000, on assiste à un renversement de tendance : on va d'une logique incitative vers une logique plus coercitive. La France s'inscrit dans ce mouvement. Alors que l'intercommunalité reposait sur le consentement des communes, elle devient, avec la loi du 27 janvier 2014, réformant le statut des métropoles de droit commun ou à statut particulier, contraignante. La voie consensuelle, incitative, n'ayant pas fonctionné, la France joue la carte autoritaire, comme l'ont fait le Danemark en supprimant les comtés ou la Grèce les départements, au profit des régions. De même, certains pays ont rendu les fusions de communes obligatoires, la loi ne leur permettant d'exercer certaines compétences qu'à partir d'un seuil de 20 000 habitants. Seuil que l'on retrouve dans la réforme en cours d'examen.

J'en viens à la clarification des compétences. Les pays européens sont tentés, même si persistent entre eux de grandes différences, d'aller vers une réduction des compétences des collectivités. La France s'inscrit dans cette tendance à alléger les structures territoriales, empilées au fil des textes de loi qui ont superposé aux différents niveaux de collectivités une multiplicité de structures intercommunales. Alors que l'on entendait simplifier, on a, à chaque fois, créé de nouvelles structures. Ce projet de loi marque la volonté, tout en respectant les diversités, d'aller vers l'unité. Parce que, même si son organisation est décentralisée, la France est une République une et indivisible.

Si la tendance est à recentraliser, c'est aussi parce que les États ont besoin de reprendre du pouvoir pour assurer le respect de leurs engagements en matière de redressement des finances publiques. Le projet de loi en cours d'examen prévoit ainsi que les collectivités pourront être amenées à prendre leur part des amendes réclamées par la Cour de justice de l'Union européenne en cas de manquement qui leur serait imputable. La France s'inscrit, par là, dans une tendance générale.

Je suis honoré de votre invitation, qui me fait partie à cette docte assemblée de juristes. Il est vrai que si ma spécialité me range plutôt du côté des sciences sociales et de l'Histoire, je n'en ai pas moins eu, au cours de ma carrière, l'occasion de me familiariser avec les questions qui nous occupent ici, pour avoir animé un groupe de prospective de la Datar dont j'ai présidé, in fine, le conseil scientifique.

Ce qui m'a frappé, lorsque le projet de nouvelle carte territoriale, fusionnant des régions, a été annoncé, c'est le défaut d'objectifs assignés à cette réforme. Certes, trois arguments étaient mis en avant dans la lettre du Président de la République - donner à nos régions une taille européenne, assurer leur dynamisme économique, réaliser des économies de fonctionnement. Mais ils se laissent aisément démonter. La taille critique ? Mais celle des Länders allemands est très variable, et leur coefficient de Gini, qui mesure la dispersion de la population, est double de celui des nouvelles régions françaises, dessinées comme sous l'influence de notre vieux tropisme, l'illusion de l'égalité. Le dynamisme économique ? Mais il n'y a aucune corrélation entre la taille des Länders allemands et leur PIB par tête. Même chose pour la croissance de leur PIB au cours des dix dernières années. Quant à la question des économies d'échelle, je souscris pleinement à ce qu'a dit Robert Hertzog. Il faut y regarder de près. Une étude de l'Institut Esprit public sur une éventuelle fusion entre Haute et Basse-Normandie fait apparaître que l'on y perdrait de l'argent les sept premières années, pour n'en gagner un peu - 5% - qu'à partir de la huitième.

Une vingtaine d'années, je crois...

Les départements ? J'ai été le seul, au sein de la commission Attali, à prendre leur défense, ce qui m'a donné droit à une petite annexe au rapport. Le département français, et c'est là sa qualité, est la division du territoire qui réalise le mieux la mixité sociale. Si l'on dresse une carte des revenus ou des niveaux d'éducation, par exemple, on voit, comme en négatif, se dessiner les départements. La teinture est la plus forte autour de la préfecture, et pâlit decrescendo jusqu'aux frontières du département, où l'on trouve les populations les moins bien loties. Le département, qui saisit la diversité sociale, est la division la plus apte à traiter les problèmes sociaux. Au cours de l'Histoire, ils ont meublé l'espace qui les entoure. Il serait regrettable de les mettre en cause. Sauf à privilégier, pour mettre en oeuvre des politiques sociales, la logique de l'homogénéité - comme dans le redécoupage, au reste remarquable, qu'a opéré François Lamy pour les quartiers prioritaires -, auquel cas les intercommunalités, plus homogènes, sont sans doute un instrument mieux adapté.

Les communes enfin, pour lesquelles j'ai un faible, ont évolué au cours de l'Histoire. En 1791, elles étaient 43 000. On a gagné un peu de terrain dans la première moitié du XIXème siècle, mais on patine depuis. La dernière loi en date, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, n'a donné lieu qu'à onze fusions. Sur 36 700 communes, ce n'est pas lourd...

Si les communes sont des réalités humaines incontournables, la question se pose, néanmoins, de leurs compétences, notamment en matière d'urbanisme. J'observe qu'au Danemark, où il ne reste certes qu'une soixantaine de communes, on n'en continue pas moins à prendre en compte, y compris dans les recensements, les paroisses, qui ont conservé certaines prérogatives.

J'en viens à la question des métropoles. La loi votée est intéressante, elle va dans le sens des évolutions de la société et de l'économie, mais je suis surpris de constater que lorsqu'on en vient à modifier, par fusions, la carte des régions, il n'en est plus question. Si bien que dans la nouvelle carte, certaines régions ont deux métropoles, certaines une seule, certaines aucune. Il y a là un manque d'articulation criant. J'abonde totalement dans le sens de Robert Hertzog : ce sont les métropoles qui sont visibles sur les territoires. L'idée de frontière en devient obsolète. D'ailleurs, ce n'est pas en ces termes que l'on raisonnait dans les temps anciens : voyez la carte de Cassini.

Ces évolutions appellent de nouvelles formes de gestion, articulant fermement les régions aux métropoles. J'ai dressé un atlas des pays de la Loire, que j'ai intitulé La forme d'une région, par un clin d'oeil à Julien Gracq qui évoque Nantes dans La forme d'une ville. La région Pays de la Loire, faite de lambeaux de régions historiques - Vendée, Anjou, Maine, Bretagne du sud - n'en est pas moins très cohérente. Disant cela, je me suis mis à dos les bonnets rouges, qui revendiquent Nantes pour la Bretagne... C'est d'ailleurs une caractéristique de ce redécoupage des régions que de réveiller des tendances très passéistes... La région Pays de la Loire, pourtant, forme une entité économique solide autour de Nantes et les responsables régionaux sont très satisfaits, quelle que soit leur couleur politique, de la puissance de la métropole nantaise, flanquée de relais régionaux - Angers, Le Mans, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon - bien articulés entre eux.

Telles sont les quelques réflexions que m'inspire votre invitation. Il faut certes mener la réforme, mais s'est-on attaqué aux vrais problèmes ? Fusionner me semble moins urgent que régler le problème des doublons, de l'émergence des métropoles. Je suis sensible à l'idée émise par Jean-Bernard Auby de donner davantage de pouvoir réglementaire aux régions. Quand on dresse des cartes du chômage, de la sous-éducation, on voit se teinter de grands noyaux de territoire. Il serait bon que les régions puissent prendre en charge, à cette échelle, les problèmes spécifiques qui sont les leurs.

Cette audition est source de multiples inspirations, au point que je regrette qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt. Je ne me hasarderais pas à tenter une synthèse, mais je n'en observe pas moins une certaine convergence entre vos interventions.

Nous avions déjà entendu, en d'autres occasions, quelques-uns d'entre vous, et notamment M. Le Bras, seul parmi les esprits éclairés à défendre le département, ce qui ne se laisse pas oublier. M. Auby a plaidé en faveur du pouvoir réglementaire des régions, tout en relevant que cet échelon territorial est politiquement faible. Il est vrai que ce ne sont pas elles qui attirent les personnalités politiques les plus en vue de notre pays. La notoriété des présidents de région est à peu près nulle.

Pourriez-vous préciser à quel type de pouvoir réglementaire vous pensez ? S'agit-il de l'application des lois ? Il est aussi une autre voie : M. Vandelli nous a rappelé ce qu'il en est en Italie, où l'on demande aux régions de définir leur statut. C'est ce que l'on songe, chez nous, à faire pour l'Ile-de-France, sans parvenir à aboutir.

Oui, monsieur Hertzog, il est bon de se pencher sur nos erreurs, sans se contenter de regarder ailleurs. La question des objectifs assignés à la réforme, enfin, m'inquiète tout autant que M. Le Bras. S'agit-il de faire des économies ? Mais on les fera de toute façon, puisqu'on nous enlève une partie de nos dotations... Atteindre la taille critique européenne ? M. Le Bras a suffisamment montré que ce concept n'a pas de sens. Surtout, nous avons voté une loi sur les métropoles, qui prend en compte le projet très abouti de la métropole lyonnaise laquelle, à l'instar des villes métropolitaines italiennes, reprend les compétences du département, voire davantage. Quelle relation, dès lors, entre métropole et région ? Quand la métropole représente 60 % du PIB d'une région, quel rôle reste à la région en matière de développement économique et d'emploi ? Comment les deux entités peuvent-elles s'articuler ? C'est une question que je me pose, tout en étant favorable aux métropoles - à condition qu'il n'y en ait pas trop. C'est pourquoi je comprends mal certaines fusions de régions, qui n'ont pas été pensées en relation avec la métropole. Pour moi, réunir Toulouse et Montpellier dans une même région est aberrant à tous points de vue.

Ce sont là des questions que l'on se pose collectivement. Quid de l'articulation entre région et métropole ? Si l'on donne, dans le projet de loi en cours d'examen, compétence exclusive à la région en matière économique, d'aide aux entreprises, il convient de se poser la question de ses relations avec la métropole, auxquelles la loi a reconnu un rôle dans les pôles de compétitivité ou la négociation des contrats de plan. Le Sénat avait considéré que région et métropole devaient aller de concert, sauf à risquer l'immobilisme. Quand un président de région et un président de métropole parviennent à s'accorder, ce peut être un puissant moteur. Quels éclairages pouvez-vous nous apporter sur ces questions ?

Défendre le département, ce n'est pas s'interdire de moderniser et de rationaliser ses compétences. Voyez la récente synthèse des ateliers sur la ruralité lancés par le Gouvernement. Les fameux pays, créés par la loi Voynet, puis stoppés par la loi de 2010 avant d'être ressuscités sous l'appellation de pôles d'équilibre territorial et rural, apparaissent spontanément dans le discours des communes, qui sont prêtes à s'entendre pour travailler, sur un bassin de vie, à une politique de la ruralité. Le président de l'association des pays vous le confirmera.

J'aimerais également recueillir votre avis sur la solidarité territoriale. Je pense à la possibilité pour les départements de concourir à des actions de maîtrise d'ouvrage intercommunale dès lors qu'elles répondent à un objectif de solidarité territoriale.

Le pouvoir normatif local ? Nous avons demandé au président de la section de l'intérieur du Conseil d'État s'il fallait conférer un pouvoir réglementaire aux régions. Il nous a répondu que les textes le leur reconnaissaient déjà, et qu'il leur suffisait de l'exercer.

Il n'en a pas moins précisé que s'il s'agissait d'édicter des règles s'imposant aux départements et aux communes, ce serait inconstitutionnel. Car c'est ainsi que le Conseil d'État interprète l'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre.

Prenez le problème, crucial à mon sens, de l'artificialisation des sols. L'équivalent en terres arables d'un département de la taille des Hautes-Pyrénées disparaît tous les sept ans, sous l'effet de l'étalement urbain. Or les Scot ne couvrent que 20 % du territoire national. Est-il donc déraisonnable d'imaginer que la région, stratège, puisse produire un document, comme le fait déjà l'Ile-de-France, qui assure la compatibilité globale des politiques des différentes collectivités, sans pour autant ressusciter le spectre de la tutelle ?

Je vous remercie de la richesse de vos exposés. Il arrive que les enseignants, dont je fus, rêvent d'une université sans étudiant. Les pouvoirs publics n'en viennent-ils pas à rêver, de même, de collectivités territoriales sans citoyen ? Le projet de loi en cours d'examen met l'accent, de fait, sur les collectivités dont la légitimité citoyenne et démocratique est la plus faible - l'intercommunalité plutôt que la commune, la région plutôt que le département. Cela n'impose-t-il pas d'aller jusqu'au bout du raisonnement, en s'attaquant aux modes de scrutin ? Je pense au scrutin proportionnel, qui prévaut pour la région et prévaudra demain pour les intercommunalités, dicté par les partis politiques, dont la légitimité a tendance à s'effriter, alors que la véritable démocratie est communale et départementale.

Je me demande dans quelle mesure l'idée, portée par la précédente majorité, du conseiller territorial, qui réunissait en sa personne l'élu départemental et l'élu régional, n'était pas plus féconde que la stérile opposition entre départementalistes et régionalistes.

Ma dernière remarque, enfin, concerne la métropole. La locomotive de la région ? Comme sénateur du Nord, je puis vous dire que la métropole lilloise se moque de Valenciennes, de Cambrai ou de Dunkerque. Sans parler de Boulogne, Arras ou Calais, ni, a fortiori, de ce qu'il en sera, demain, de Laon, Compiègne ou Amiens... La véritable péréquation, c'est le département qui la réalise.

Il ne faut pas perdre de vue le lien qui existe, à mon sens, entre organisation territoriale et mode de production. Avant la Révolution Française, l'agriculture était le mode prédominant de production. Puis est venue la révolution industrielle, qui a su se marier avec le chemin de fer et le département. Aujourd'hui, on s'achemine vers une mondialisation de l'économie, avec des lieux de décision très circonscrits. La République ne peut y rester indifférente. Avez-vous le sentiment que les disparités en termes de densité de population se soient accentuées en France ? Pour moi, les Trente Glorieuses ont marqué une rupture, le passage d'un monde encore largement agricole vers une population active industrielle. Ce qui est en passe de donner, au-delà de ce que décrivait Jean-François Gravier dans Paris et le désert français, des villes environnées de déserts.

Ma deuxième question a trait aux centres de décision. Le budget de l'État représente 17 % du PIB, mais si l'on y ajoute les prélèvements sociaux, de l'ordre de 20 % à 22 %, ce sont près de 40 % de la dépense publique qui est décidée à Paris. On observe, dans le même temps, que la décision économique se délocalise hors de France et qu'à l'intérieur de nos frontières, le capitalisme régional tel qu'on l'a connu autrefois a vécu. Il ne reste guère de bourgeoisie industrielle que dans le Nord, dans la région lyonnaise, et peut-être une partie de la Bretagne, mais je puis vous dire que dans une région comme la Lorraine, elle a totalement disparu. La décision économique n'appartient plus aux territoires, elle est centralisée ou externalisée. Il en va de même de la décision en matière culturelle, parisienne et non plus provinciale, à l'exception de quelques manifestations teintées d'un passéisme régionaliste, que je ne réprouve pas, bien au contraire, mais dont on ne peut pas dire qu'elles soient tournées vers la modernité. J'ajoute que la carte isochrone de la France a changé avec l'apparition du TGV et des autoroutes. Lorsque l'on est à 250 kilomètres de Paris par le TGV, on prend l'habitude d'aller chercher des réponses là-bas plutôt que vers la capitale régionale, souvent moins bien desservie...

L'État est le plus grand perturbateur de l'organisation territoriale. De plus en plus impécunieux, il cherche des partenaires pour cofinancer ses projets. L'organisation territoriale se construit dans de tels partenariats avec des collectivités prêtes à jouer le jeu de l'État pour des raisons qui leur sont propres. Là-dessus, s'ajoute un autre facteur de désordre, l'Europe. M. Vandierendonck a évoqué les pays : je ne suis pas hostile à la vie associative qu'ils apportent, mais souvenons-nous qu'à l'origine, ils ont été portés par l'Europe, qui n'hésitait pas à mettre malicieusement la main à la poche, en déstabilisant l'organisation territoriale existante et surtout, en contournant l'État... Souvent de même, l'État n'hésite pas à court-circuiter les collectivités territoriales, pour peu qu'il trouve une ville prête à financer tel équipement qui le flatte. Le bon sens voudrait pourtant qu'une politique culturelle soit gérée contractuellement entre l'État et la région, charge à cette dernière d'assurer le lien avec les autres collectivités.

D'où deux questions. Quel poids reconnaître aux réalités techniques qui modèlent l'organisation territoriale ? Comment encadrer l'effort perturbateur de l'État qui, en tendant la sébile, désorganise le système ?

Je comprends ce qui a été dit des métropoles, lieu de la puissance, de la notoriété, du dynamisme, mais n'oublions pas qu'il n'en existe que neuf ou dix sur le territoire. Il est des régions entières dépourvues de toute métropole, et que le relief rend, de surcroît, difficiles d'accès.

La métropole, de surcroît, n'est pas spontanément portée vers la redistribution en faveur d'autres territoires.

Lorsque l'on a voté la création de la métropole lyonnaise, beaucoup se sont demandés comment le département pourrait continuer de fonctionner. C'est qu'il y a un petit codicille : plus de 70 millions d'euros par an seront reversés au bénéfice du nouveau département du Rhône, soit le territoire extra-métropolitain. Si l'on élargit la réflexion à la région Rhône-Alpes, et que l'on se penche sur la malheureuse Auvergne, on se rend compte que construire l'organisation régionale autour de la métropole, c'est coller à une réalité géographique profondément injuste. Nous avons besoin de redistribution, et de lieux de pouvoir à même de compenser la concentration de la richesse autour de la métropole. C'est là une équation très compliquée.

Sans parler de Paris. Quand la métropole comptera, avec les intercommunalités associées, 7 à 8 millions d'habitants sur les 12 millions que compte l'Ile-de-France, que restera-t-il à la région, qui portait pourtant des politiques de cohésion ?

Vos réserves sont fondées, mais nous sommes, avec la métropole, face à un phénomène inéluctable. Elle est le fruit d'une économie de plus en plus mondialisée, tertiarisée, numérisée, orientée vers le développement durable et les villes intelligentes.

Un mot sur la question, qui commence à percer dans le débat, du pouvoir normatif local. Je comprends mal que l'éminent membre du Conseil d'État que vous avez cité estime que la région est déjà détentrice d'un pouvoir réglementaire. Le président de l'exécutif régional peut certes réglementer la circulation dans les ports régionaux, par exemple, mais cela ne va pas au-delà de telles broutilles.

Toutes les collectivités territoriales détiennent, pour l'exercice de leurs compétences, un pouvoir réglementaire.

La commune est dépositaire depuis longtemps d'un pouvoir réglementaire. Je pense, par exemple, aux pouvoirs de police du maire. À quoi s'ajoute le pouvoir des conseils municipaux en matière d'urbanisme, qui n'est pas négligeable.

Sans doute, mais c'est là un pouvoir réglementaire de bout de chaine. Quand à celui des départements et des régions, il est à peu près nul.

L'objection tirée de la disposition constitutionnelle relative à l'interdiction de la tutelle entre collectivités ne tient pas, à mon sens. Quand vous légiférez, vous prenez, en tant que législateur, des actes qui s'imposent à nous, sans être pour autant nos tuteurs. J'ajoute qu'en droit public, la tutelle est la faculté, reconnue à l'État, de s'opposer aux actes que prend une autorité publique, de les modifier, de les annuler. Autre chose est le fait d'édicter des normes dans un champ de compétence donné, comme le font le législateur et le Gouvernement en vertu de son pouvoir réglementaire.

Autre objection : ce serait un problème que de confier un pouvoir réglementaire à une instance politiquement faible. Mais tous les sondages confirment que les citoyens ont une image plutôt positive de la région. Quant aux faiblesses que vous avez relevées, tenant aux règles électorales et au cumul des mandats, rien n'empêche d'y remédier, pour lui rendre plus de légitimité.

En quoi pourrait consister le pouvoir réglementaire des régions ? Prenons l'exemple de la Bretagne qui, connaissant son littoral dans ses moindres détails, s'estime la mieux à même, pour le protéger, de déterminer les règles d'application de la loi littoral sur son territoire. Il ne s'agit pas de priver le Gouvernement de son pouvoir réglementaire, mais de donner la possibilité aux régions, dans certains secteurs, de fixer les règles d'application de la loi. Ces règles s'imposeront de fait aux autres collectivités sur le territoire régional, mais de la même manière que les règles fixées par le législateur ou le Gouvernement s'imposent à tous, sans qu'il soit question de tutelle.

Vous nous incitez à la prise de risques, mais je trouve votre raisonnement très convaincant. La tutelle est la possibilité, pour l'État, d'empêcher l'entrée en vigueur d'une décision prise par une autre personne morale, collectivité ou établissement public. Autre chose est d'édicter une norme qui s'imposerait à une autre collectivité.

Confondre tutelle et pouvoir réglementaire est évidemment une erreur. D'autant que personne ne sait dire clairement ce qu'il faut entendre par tutelle, sinon par référence à des pratiques anciennes. Lorsque les autorités départementales ou communales définissent un plan local d'urbanisme (PLU), elles prennent des décisions qui s'imposent à tous. Dès lors que la loi dit que telle collectivité est compétente dans tel domaine, elle lui confère un pouvoir exclusif de réglementer. Les autres collectivités ne sont, de ce point de vue, que des opérateurs. Ce qu'il faut, c'est que la loi renvoie clairement le pouvoir réglementaire, dans tel ou tel domaine, à une collectivité - le tout est de savoir laquelle.

La redistribution se fait par le pouvoir fiscal. Or région et département n'en ont quasiment plus ; seules les communes et les intercommunalités conservent un pouvoir fiscal assez général. C'est pourquoi j'évoquais un manque de cohérence dans la réforme.

Un mot sur la méthode, enfin. Quand on dit que l'on veut supprimer un échelon, on suscite immanquablement des réactions de défense. On ne pourra pas passer en force. On se rend enfin compte, après trente ans, qu'il faut procéder en renforçant les entités que l'on entendait privilégier. C'est ce que l'on a fait pour les métropoles. C'est ce qui aurait dû être fait, il y a beau temps, pour les régions - et l'on sait bien pour quelles raisons on a transféré aux départements des pouvoirs qu'il n'était pas pertinent de leur confier, et qui les font beaucoup souffrir aujourd'hui.

Il faut créer un mouvement, en renversant la logique des compétences. La clause de compétence générale devrait revenir aux intercommunalités - dont il faudrait peut-être faire de véritables collectivités, tout en revoyant leur mode de scrutin. Pour avoir été adjoint dans une commune, j'ai constaté combien limitée était la liste des compétences qu'elle exerçait effectivement. Le tout est de ne pas parler de suppression. Au reste, si la fusion avait eu lieu en Alsace, peut-être est-ce la région que l'on aurait départementalisée, plutôt que l'inverse. Rappelons-nous aussi que les régions, quand elles ont été créées, dans les années 1950, l'ont été sur le modèle départemental, dont elles ont aujourd'hui quelque difficulté à sortir...

S'agissant des densités, le mouvement que l'on a connu au cours des deux siècles passés est en train de s'inverser. Les communes comptant entre 500 et 2 300 habitants sont celles qui connaissent la plus forte croissance démographique. Leurs habitants ne sont pas des ruraux, ils ont un mode de vie urbain et travaillent souvent à distance. C'est là un mouvement général en Europe. Plus une région est éloignée d'un centre, plus sa croissance démographique est rapide. La transformation des modes de transport a, naturellement, beaucoup joué.

Le reproche d'égoïsme fait à la métropole ? Mais la région, précisément, ne peut-elle être un contrepoids ? C'est la région Midi-Pyrénées qui a ainsi encouragé le développement de la « Mecanic Valley », qui va du sud de l'Aveyron au Lot, et qui vise à encourager les PME sous-traitantes de l'aéronautique. Même chose avec le Choletais, dont le tissu de petites entreprises s'articule autour de Nantes.

Les économistes de l'industrie, comme Pierre Veltz, ont bien montré ce rôle de la région. La région de Bade-Wurtemberg, en Allemagne, qui a soutenu la création, autour de Stuttgart, d'un réseau de moyennes entreprises, en donne une illustration.

Nos métropoles ne seraient pas assez nombreuses pour former un tissu ? À mon sens, ce qui existe n'est déjà pas si mal. Edward Fox, dans son livre L'autre France, tente de montrer que l'Histoire de France peut se lire comme l'histoire de la victoire du pouvoir central étatique contre les villes périphériques, d'esprit plus girondin. Il l'illustre par l'image de la place de la Concorde, où l'obélisque représente le pouvoir central, entouré par les huit statues, représentant les principales villes métropolitaines, qui le regardent, domestiquées. Il n'y a guère que le centre de la France qui manque d'une métropole. Ce pourrait être Clermont-Ferrand, dont je regrette qu'elle ait été écartée.

On a voulu, lorsque l'on a légiféré, retenir un critère démographique, de même que pour les communautés de communes.

Toujours ce tropisme bien français du chiffre. La cohérence du peuplement compte plus que le nombre. La Datar pourrait être un outil pour mener une telle réflexion - une sorte de commissariat général à l'égalité des territoires...

Le projet de loi prévoit une bonification de la dotation globale de fonctionnement (DGF), afin de récompenser les efforts entrepris pour prévenir l'étalement urbain. Mais la question des moyens financiers nécessaires à l'exercice des compétences n'en reste pas moins posée. Nous sommes impatients de savoir comment la loi de finances la règlera.

Alors que je pensais être minoritaire, je m'aperçois que tel n'est pas le cas. J'appartiens à un pays qui a supprimé depuis longtemps la tutelle sur les communes, à une culture qui n'est guère portée à établir une hiérarchie entre les niveaux de collectivités, et pourtant, on ne s'offusque pas de voir les régions édicter des lois liant les communes et les provinces, qui exercent des compétences différentes. On fait ainsi jouer le pouvoir discrétionnaire entre les niveaux de collectivités. Il ne peut y avoir tutelle qu'entre des collectivités qui exerceraient les mêmes compétences. Les régions ont un pouvoir législatif, et les communes sont en charge de l'administration - ce qui n'empêche pas la carrière de maire d'être politiquement plus attrayante...

Le monde économique et social nous demande de la simplification. Dans une province composée de soixante communes, les petits entrepreneurs doivent connaître, pour chaque opération, soixante séries de règles, car chaque commune a les siennes. Nous sommes requis d'homogénéiser, soit en empruntant la voie de l'association de communes, soit via un pouvoir réglementaire intermédiaire, de niveau régional, entre l'État et la réglementation fractionnée des communes.

L'Allemagne a dix-sept lois sur les marchés publics - seize Länders, plus le Bund. On imagine les problèmes que cela pose.

Chez nous, les permis de construire sont délivrés dans le cadre d'un PLU ou, pour le moins, d'une carte communale ; ils doivent tenir compte des règlements d'urbanisme, et sont soumis au contrôle de légalité, l'État étant le gardien de l'homogénéité. Ce que décrit le professeur Vandelli ne peut se produire en France. Pour approuver le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), il faut un décret en Conseil d'État.

Il me reste à vous remercier de ces éclairages.

La réunion est levée à 18 h 10