Séance en hémicycle du 2 décembre 2010 à 11h20

Sommaire

La séance

La séance est ouverte à onze heures vingt.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer en application du décret n° 2010-1048 du 1er septembre 2010.

Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite les commissions des affaires sociales, de l’économie, des finances et des lois à présenter chacune des candidatures pour deux titulaires et deux suppléants ; j’invite également la commission de la culture et la commission des affaires européennes à présenter chacune des candidatures pour un titulaire et un suppléant.

Les nominations au sein de cet organisme extraparlementaire auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Raymond Vall pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire, en remplacement de M. François Fortassin dont le mandat est arrivé à expiration.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Culture » (et article 68 quater).

La parole est à M. Yann Gaillard, rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 2, 7 milliards d’euros sont demandés, en 2011, au titre de la mission « Culture ». L’exercice budgétaire s’ouvrira sur une maquette profondément remaniée, puisque les crédits du livre sont désormais regroupés au sein de la mission « Médias, livre et industries culturelles », dont est chargé mon collègue Claude Belot.

Monsieur le ministre, bien que cette nouvelle présentation me rende quelque peu nostalgique, je vous donne acte de remédier ainsi à l’éparpillement des moyens dévolus à la politique du livre. Néanmoins, l’imbrication grandissante des problématiques de la création, du patrimoine et de la numérisation reflète un mouvement affectant l’ensemble des contenus culturels. On peut, dans ces conditions, se demander pourquoi une fusion pure et simple des missions « Médias » et « Culture » n’a pas été opérée.

On a, semble-t-il, beaucoup débattu pour savoir si les crédits de la mission augmentaient ou baissaient en 2011. Leur évolution en volume fait apparaître une diminution de 0, 6 % avant transferts et de 1, 3 % après transferts. Cette légère diminution atteste de la nécessité, pour le ministère de la culture comme pour l’État en général, de financer ses priorités dans un contexte de maîtrise de la dépense. Votre ministère y parvient, et la commission des finances s’en félicite.

Le programme Patrimoines verra un léger recul des crédits dédiés au patrimoine monumental, compensé par l’attribution de nouvelles ressources fiscales au CMN, le Centre des monuments nationaux. Notre commission a consacré, avec l’appui de la Cour des comptes, des travaux importants au CMN en 2010. Je crois nécessaire de stabiliser l’environnement dans lequel cet établissement est appelé à œuvrer, en contrepartie de quoi sa tutelle doit lui assigner sans tarder des objectifs clairs, assortis d’indicateurs de performance.

Par ailleurs, et au terme de cinq semestres de mise en œuvre, la politique de gratuité dans les musées connaît un réel succès. La « rançon » de ce succès se manifeste toutefois dans l’apparition de certaines surcompensations budgétaires, au profit notamment du Louvre. Si elles portent sur des montants limités, ces surcompensations mettent en évidence un problème de pilotage et de contrôle du dispositif auquel le ministère est invité à remédier.

J’en viens à l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, véritable « marronnier » de la discussion budgétaire ! Il traverse aujourd’hui une crise de trésorerie d’un niveau sans précédent, qui achève de démontrer l’inefficience de son mode de financement. Une refonte globale de la redevance d’archéologie préventive doit être opérée, sur le fondement des conclusions remises le 18 octobre 2010 par l’Inspection générale des finances et dont nous attendons toujours la transmission. Nous supposons pourtant qu’elles sont satisfaisantes ! Monsieur le ministre, nous vous serions reconnaissants de nous indiquer la teneur de ce rapport et la traduction opérationnelle que le Gouvernement compte lui donner.

Le programme Création est marqué par le lancement de grands chantiers, qui connaissent néanmoins des fortunes diverses ! Alors que s’ouvrent les travaux sur les espaces inférieurs du Palais de Tokyo, dédiés à la création contemporaine en matière d’arts plastiques, un objectif qui me semble – je l’avoue – quelque peu mystérieux, le chantier de la Philharmonie de Paris est arrêté faute de crédits de paiement ! Pour filer la métaphore concertante, il semble qu’une « cacophonie interministérielle » soit à l’origine de ce retard. Monsieur le ministre, nous sommes toujours en attente d’explications convaincantes sur les raisons de ces atermoiements, pendant lesquels le trou censé recueillir les fondations se remplit d’eau.

Le programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture voit le maintien des soutiens aux établissements d’enseignement supérieur et aux établissements spécialisés. J’ai pu, au cours d’un contrôle mené en 2010 sur les deux conservatoires supérieurs de musique et de danse de Paris et Lyon, constater le très haut niveau de ces établissements, garants de l’excellence française en matière de composition et d’interprétation musicale et chorégraphique, et le dévouement du corps professoral, composé parfois d’anciennes vedettes du spectacle.

Compte tenu des tensions qui pèsent sur le budget de certains établissements, je me félicite donc que les crédits soient ici préservés.

En ce qui concerne, enfin, les fonctions support, la budgétisation des crédits de fonctionnement courant s’inscrit en diminution de 5 % par rapport à 2010, soit un effort conforme aux engagements gouvernementaux, qu’il convient, une fois de plus, de saluer.

Je conclurai en apportant un bémol au satisfecit global qu’il convient de décerner au ministère pour la gestion maîtrisée de ses crédits.

J’ai, en effet, consacré dix mois d’enquête au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, ou DRASSM. La France excelle dans cette discipline, et la protection des vestiges immergés présente un intérêt scientifique et patrimonial de première importance. Le ministère devrait, me semble-t-il, se pencher avec attention sur ce « petit monde », qui est confronté à de grands et nombreux enjeux : développer une archéologie préventive quasi inexistante en milieu immergé ; apaiser, par une offre de formation adaptée, les tensions parfois vives entre professionnels et amateurs ; garantir une médiatisation de qualité des découvertes ; développer les collaborations scientifiques ; diversifier les structures bénéficiaires des concours du DRASSM.

Vous avez, monsieur le ministre, gratifié le DRASSM d’un nouveau navire de recherches archéologiques, le André Malraux, dont le dimensionnement et les modalités de financement suscitent – c’est une litote – des interrogations de la part de la commission des finances. La moindre des choses serait que le département s’en montre digne, en faisant enfin accomplir à l’archéologie sous-marine le saut qualitatif qu’a connu l’archéologie terrestre il y a quinze ou vingt ans déjà.

Sous le bénéfice de ces observations, qui sont dans l’ensemble très positives, la commission des finances invite le Sénat à adopter les crédits de la mission « Culture » et l’article 68 quater rattaché.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il m’appartient de rapporter les crédits des programmes « Patrimoines » et « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

Puisque le temps nous est compté, je m’en tiendrai à quelques remarques, en faisant du clair-obscur, si je puis dire, comme mon compatriote George de La Tour voilà quelques siècles. Je proposerai donc, si vous me le permettez, quelques illuminations sur ce budget globalement satisfaisant et dont la commission de la culture du Sénat s’est réjouie.

L’époque où la culture était la variable d’ajustement du budget de l’État – je l’ai vécue il y a quelques années – est heureusement révolue. Vous avez su préserver votre pré carré, monsieur le ministre, et la commission y est très sensible.

Les crédits du programme Patrimoines sont stables, à hauteur de 378 millions d’euros. C’est un tout petit peu moins que l’an dernier, mais il faut rappeler qu’il y avait alors le plan de relance. Ce dernier a permis d’aboutir à des résultats remarquables en matière de conservation du patrimoine. Il n’y a plus de plan de relance cette année et, cependant, les crédits sont quasiment identiques.

Les crédits des musées progressent, s’établissant à 372 millions d’euros. Les crédits alloués au programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture diminuent apparemment, mais c’est un effet d’optique, car le Centre national du cinéma et de l’image animée, ou CNC, va se substituer à ce programme pour un certain nombre d’actions. Néanmoins, la commission de la culture s’inquiète du risque, à travers la débudgétisation, de voir un jour les crédits définitivement diminués. J’ose espérer, monsieur le ministre, que nous échapperons à ce péril.

Comme je le disais, j’aimerais apporter quelques éclairages sur les points qui me paraissant essentiels en matière de politique culturelle.

D’abord, je voudrais évoquer le patrimoine, sujet auquel je sais le Sénat très sensible. J’ai le souvenir de l’époque où Maurice Schumann, qui présidait la commission de la culture, avait mis tout son poids d’Immortel dans la balance pour empêcher le désastre des abattements budgétaires et de la régulation !

Vous avez su, je le répète, préserver ces budgets. Je souhaite que, pour les budgets à venir, l’effort soit maintenu. À cet égard, je remarque que le jeu d’argent en ligne sert aujourd’hui, à travers le Centre des monuments nationaux, à financer une partie du patrimoine. C’est une première, certes modeste mais qui correspond à un vieux souhait du Sénat, exprimé dans un rapport que j’avais corédigé avec mon collègue Philippe Richert, aujourd’hui membre du Gouvernement. C’est un peu l’hommage du vice à la vertu. C’est d’ailleurs ce que font d’autres pays comme la Grande-Bretagne ou l’Italie. Je souhaite ardemment que cet effort soit poursuivi et que l’on puisse utiliser ces crédits du jeu d’argent en ligne pour alimenter la rénovation et la protection du patrimoine.

Je voudrais signaler un souci concernant la maîtrise d’ouvrage. Dans le cadre des mesures budgétaires évoquées par M. le rapporteur spécial, la maîtrise d’ouvrage est progressivement transférée aux entreprises. Dans les régions, les directions régionales des affaires culturelles, ou DRAC, et les préfets de région peuvent continuer à assurer la maîtrise d’ouvrage en faveur des communes qui rénovent leurs monuments. Il est essentiel que cet effort soit, d’une part, homogénéisé sur l’ensemble du territoire, qu’il ne dépende pas des politiques menées par chaque région, et, d’autre part, qu’il soit poursuivi, car, sans cette assistance à la maîtrise d’ouvrage, les collectivités territoriales petites et moyennes ne pourront plus faire face à la nécessité d’une rénovation de leur patrimoine. Or, nous savons l’importance de l’effort consenti dans ce domaine par les collectivités territoriales en France, essentiellement les communes, dans une moindre mesure les départements, et parfois les régions à la suite du transfert du patrimoine de l’État.

En ce qui concerne les musées, les grands établissements sont frappés d’une réduction de 5 % de leurs crédits, parfaitement compréhensible en ces temps de rigueur. Mais, plutôt que de procéder à un abattement uniforme de 5 %, peut-être faudrait-il tenir compte de l’effort que font certains grands établissements ? Je pense ainsi au Centre Pompidou, qui, avec le Centre Pompidou mobile, joue un rôle essentiel en matière de rééquilibrage du territoire, en produisant des expositions dans le monde rural.

La commission souhaite également vous faire part d’une inquiétude au sujet de l’archéologie préventive. Nous en connaissons l’importance de cette dernière pour la protection de notre histoire et de la mémoire. Dans le budget 2010, il a fallu réalimenter l’archéologie préventive, à hauteur d’un peu plus de 30 millions d’euros, à travers des avances de l’État et des subventions complémentaires. Il est essentiel qu’une réflexion de fond soit engagée sur ce sujet, sans pour autant – et ce point me paraît essentiel – faire peser un effort supplémentaire sur les aménageurs et les collectivités, lesquelles, bien souvent, voient une lourde charge peser sur elles lorsque, à l’occasion d’un chantier ou de travaux, est découvert un site archéologique remarquable.

Enfin, ma dernière remarque concerne les grands établissements d’enseignement. Un effort particulier est fait dans ce domaine, et c’est important. Mais un autre point essentiel concerne aussi bien le ministre de l’éducation nationale que le ministre de la culture : l’enseignement de l’histoire de l’art.

Pour assurer le droit à la beauté à chacun de nos concitoyens – c’est le but de votre budget –, encore faut-il éduquer l’esprit. Progressivement, l’enseignement de l’histoire de l’art a été introduit dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire. C’était une vieille demande de la commission de la culture du Sénat, que j’ai formulée pendant des années comme rapporteur.

Monsieur le ministre, je souhaiterais que nous puissions disposer, s’agissant de l’enseignement de l’histoire de l’art, d’une évaluation conjointe de la part des ministères de l’éducation nationale et de la culture.

Tels sont, monsieur le ministre, les quelques éclairages que je souhaitais apporter sur un budget globalement satisfaisant, qui protège l’effort patrimonial nécessaire à l’histoire de notre pays tout en étant un budget de rigueur et de gestion tout à fait conforme à ce qui est attendu de l’État aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle la commission de la culture a donné un avis favorable à l’adoption de ces crédits.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis en charge des deux actions du programme Création de la Mission « Culture », ainsi que du secteur du cinéma.

Alors qu’en 2010 le paysage culturel a surtout été marqué par des mutations technologiques qui révolutionnent la création, la diffusion et la consommation des biens culturels, le programme Création couvre désormais les deux secteurs qui sont sans doute les plus éloignés : le spectacle vivant et les arts plastiques.

Si les arts plastiques bénéficient en quelque sorte d’un traitement privilégié dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, tel n’est pas le cas du spectacle vivant. Pour ce dernier, priorité est certes donnée à l’investissement, mais je regrette la baisse des moyens de fonctionnement, dans un contexte « d’après Entretiens de Valois ».

Mon inquiétude grandit lorsque j’observe la programmation pluriannuelle pour la période 2011-2013, qui prévoit une diminution des crédits alloués à ce programme, de 4, 1 % en autorisations d’engagement et de 1 % en crédits de paiement.

En effet, les subventions de fonctionnement des opérateurs du spectacle vivant et des arts plastiques seront reconduites à leur niveau de 2010, de même que les dépenses d’intervention en faveur du spectacle vivant. En outre, les opérateurs devront respecter l’objectif de maîtrise des dépenses et de réduction de l’emploi public.

Je m’inquiète donc du risque de désengagement de l’État, au moment où les collectivités territoriales sont, elles aussi, souvent confrontées à des difficultés budgétaires. Alors qu’elles assument déjà les deux tiers du financement du spectacle vivant, elles ne seront sans doute pas en situation de suppléer à ce retrait de l’État. Qu’en pensez-vous, monsieur le ministre ?

Je relève néanmoins que ces efforts doivent inciter les opérateurs à développer des synergies, et notamment à mieux diffuser leurs créations. Je rappelle que la situation a peu évolué sur ce plan depuis le rapport de Bernard Latarjet de 2004 et que cette spécificité hexagonale est coûteuse.

À cet égard, je me réjouis de la signature en Avignon, le 16 juillet 2010, par les représentants des différents niveaux de collectivités territoriales, d’une déclaration dans laquelle ces dernières s’engagent notamment à approfondir le processus de la décentralisation et à instaurer une concertation suivie avec les acteurs du monde de la culture et avec les publics.

En effet, à la suite du rapport de la Cour des comptes et des Entretiens de Valois, dont les travaux se sont tenus simultanément, nous allons vers une clarification des missions de chacun.

À cet égard, la circulaire du 31 août 2010 vient réformer, sans doute utilement, les labels et réseaux nationaux qui structurent le paysage géographique et professionnel du secteur, et préciser les cahiers des charges des établissements. Elle explicite pour la première fois leur tronc commun de missions artistiques, professionnelles, territoriales et en direction des publics.

Par ailleurs, une plate-forme opérationnelle d’observation a été mise en place il y a plus d’un an, des travaux étant consacrés à la fois à la mise en œuvre d’indicateurs clés du spectacle vivant et aux logiciels de billetterie. Néanmoins, il semble que certaines organisations freinent leur avancée et/ou souhaitent en exclure les représentants des auteurs et des artistes.

J’aimerais, monsieur le ministre, que vous nous apportiez des précisions sur ce point, et j’insiste sur l’urgence de mettre en place des procédures fiables et efficaces d’observation du spectacle vivant.

Comme je l’ai dit, l’action Arts plastiques est, quant à elle, en quelque sorte privilégiée. Cependant, la progression des crédits d’investissement permettra surtout de poursuivre la réalisation de deux grands projets nationaux situés à Paris : le Palais de Tokyo et les manifestations d’art contemporain au Grand Palais.

Au total, compte tenu de l’évolution globale et prévisible des crédits alloués aux actions Spectacle vivant et Arts plastiques, la commission de la culture s’inquiète de la tendance à construire ou à aménager de nouveaux équipements, pour lesquels les crédits de fonctionnement risquent d’être très limités. Quelle réponse pouvez-vous nous apporter sur ce point, monsieur le ministre ?

S’agissant du secteur du cinéma, l’année 2010 a permis d’importantes avancées, avec notamment l’adoption du cadre légal et réglementaire permettant le financement et la régulation de la numérisation des salles de cinéma et des œuvres. Nous saluons aussi votre initiative de faire renaître la pratique du « ciné-club » au lycée, afin de favoriser l’accès des jeunes à la culture.

Je suis cependant préoccupé par la situation fragile des petites exploitations et des industries techniques. En effet, ces dernières subissent les conséquences de la numérisation des films et des salles. Monsieur le ministre, quelles mesures de soutien envisagez-vous pour les accompagner dans leur mutation ?

Comme nous l’avons examiné dans la première partie du projet de loi de finances, le CNC va bénéficier d’une forte hausse de ses recettes : 174 millions d’euros en 2011. Je rappelle que le Sénat a limité à 20 millions d’euros le prélèvement sur ses ressources au bénéfice de l’État, afin qu’il puisse faire face à ses lourdes missions.

Par ailleurs, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser la teneur et la portée des mesures envisagées pour donner suite aux propositions du Club des 13 en faveur des producteurs, et à celles du rapport Bonnell, compte tenu de la mission récemment confiée au Médiateur du cinéma ?

Enfin, nous nous réjouissons de la montée en puissance de l’HADOPI, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, et de l’impact pédagogique de la loi qui semble commencer à porter ses fruits.

En conclusion, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a émis un avis favorable à l’adoption des crédits du programme Création de la Mission « Culture » pour 2011.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, sur certaines travées de l’UMP et au banc des commissions.

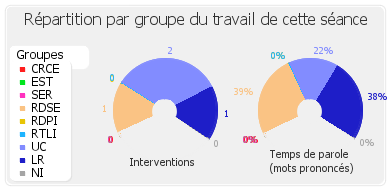

Je rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote.

Je rappelle également que, en application des décisions de la conférence des présidents, aucune intervention des orateurs des groupes ne doit dépasser dix minutes.

Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

Dans la suite de la discussion, la parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Yves Dauge qui, en raison des intempéries, ne peut être présent parmi nous alors qu’il aurait voulu évoquer le programme Patrimoine. Mais je dirai quelques mots de ce dernier à la fin de mon intervention.

La réalité du budget de la Mission « Culture » pour 2011, hors crédits de la communication, tient en deux chiffres : une hausse des crédits de 1, 1 %, face à une inflation annoncée de 1, 5 %. Il est donc clair que le budget effectif de la culture baisse pour 2011. Celui-ci ne représentera plus que 0, 75 % du budget de l’État.

Précisons d’emblée que cette évolution de 1, 1 % intègre la progression de 1, 9 % des dépenses de personnel et que, sans cette dernière, les crédits de la mission n’augmenteraient que de 0, 8 %, sans parler de la programmation annuelle 2011-2013 qui prévoit la stricte reconduction des crédits pour la Mission « Culture ».

Je rappellerai en outre que, en 2009 et en 2010, les crédits de paiement ont fait l’objet d’annulation en cours d’exercice : moins 8, 2 % en 2010, ce qui est tout de même considérable.

Ces annulations de crédit, une fois la loi de finances votée, sont désormais devenues habituelles. Doit-on dès lors, monsieur le ministre, en déduire que, pour 2011, ces crédits sont à nouveau surévalués ?

Permettez-moi aussi d’évoquer la répartition des crédits au sein de ce projet de budget : seuls 36, 2% vont au programme Création et 21, 2 % au programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture.

Comment, dès lors, assurer la culture pour tous et pour chacun si les activités favorisant la démocratisation culturelle subissent une baisse des crédits ? Je veux ici réaffirmer toute l’importance de l’éducation populaire, des pratiques amateurs ou des arts de la rue et du cirque dans ce domaine.

Monsieur le ministre, l’égalité des chances existe aussi dans le domaine culturel. Il n’est pas acceptable que des crédits insuffisants menacent ces activités favorisant l’accès à la culture pour tous et créatrices de lien social.

Concernant le programme Création, il est à noter que l’augmentation de 13 millions d’euros des crédits de paiement s’explique principalement par la hausse des dotations consacrées aux seuls arts plastiques, qui ne bénéficie elle-même qu’au lancement du Palais de Tokyo.

En ce qui concerne le spectacle vivant, si les autorisations d’engagement enregistrent une hausse de 2, 7 %, les crédits de paiement sont en revanche en baisse de 0, 5 % hors inflation, ce qui représente donc 2 % à moyens constants. Cette baisse est d’autant plus préoccupante qu’une partie des crédits de l’ancienne action 4 – économie des professions et industries culturelles – lui ont été affectés en 2011, ce qui a gonflé d’autant ses crédits.

On constate également que 43 % des crédits dédiés au spectacle vivant sont destinés aux opérateurs nationaux, alors que, dans le même temps, les interventions effectuées au titre des investissements déconcentrés ne représenteront que 22 millions d’euros en 2011. On peut ainsi déplorer que les projets majeurs d’investissement restent concentrés dans la capitale, tandis que l’action culturelle locale et départementale, qui a tant de choses à offrir, souffre toujours d’un déficit de moyens face aux projets ambitieux qu’elle souhaite mettre en œuvre. Nous devons lutter contre le développement d’un certain centralisme parisien, qui est aussi dangereux en matière d’offre culturelle qu’en termes d’aménagement du territoire en général !

Les subventions aux labels et aux équipes de création baissent également pour l’année 2011, alors que les acteurs de terrain nous font part de leurs besoins croissants en la matière ainsi que des inquiétudes qui sont aujourd’hui les leurs. Comment ne pas être inquiet en effet au moment où la réforme des collectivités territoriales voulue par le Gouvernement vient d’être entérinée ?

Outre la stagnation, voire la baisse des crédits destinés au spectacle vivant, l’ensemble des acteurs culturels se trouvent menacés par cette réforme, qui corsète largement les capacités d’intervention des collectivités territoriales en matière de politique culturelle. Or ces dernières jouent un rôle phare en dynamisant et en enrichissant la culture dans notre pays.

Mon département du Finistère, par exemple, qui a une identité culturelle très forte, développe une politique volontariste en faveur des arts vivants à travers un soutien au fonctionnement d’un grand nombre de structures de création, de diffusion et d’action culturelles du territoire. En effet, nous le savons, l’accès à la culture, qui est porteur des valeurs de citoyenneté, d’ouverture et d’égalité, contribue au mieux-être des habitants et au développement d’un département durable et solidaire !

Le conseil général du Finistère est ainsi particulièrement attentif à toutes les formes de médiation culturelle engagées par les structures conventionnées, notamment en matière d’éducation artistique. Ainsi, le budget consacré à la culture pour l’année 2011 atteint plus de 15 millions d’euros en dépenses de fonctionnement et plus de 6 millions d’euros en dépenses d’investissement.

Néanmoins, les collectivités territoriales ne pourront pallier indéfiniment le désengagement de l’État et les baisses de financement successives dans le domaine culturel. Pour ne citer que cet exemple, celui-ci a baissé les subventions versées dans le cadre du label « Ville d’art et d’histoire » à la ville de Quimper, qui ne reçoit plus que 3 000 euros de subventions de fonctionnement. Idem pour le conservatoire de musique et d’art dramatique quimpérois, qui, lui, ne reçoit pas de subvention d’investissement de la part de l’État.

Qu’adviendra-t-il de l’offre culturelle locale quand on sait que les collectivités territoriales vont subir un gel de leurs dotations pour les trois années à venir ? Pour respecter leur obligation d’équilibre, elles n’auront donc d’autre choix que de diminuer leurs financements et de revoir leurs aides à la baisse.

Monsieur le ministre, c’est le secteur entier de la création qui est aujourd’hui fragilisé, et les acteurs culturels tirent le signal d’alarme. Les décisions gouvernementales de ces dernières années ont considérablement rétréci les capacités d’action des acteurs locaux, détricotant le maillage culturel de notre territoire et plaçant les artistes et les lieux culturels dans une fragilité accrue.

Dès lors, devons-nous considérer comme une victoire le simple fait que le budget de la culture ne subisse pas de baisses drastiques, à l’inverse du sort subi par d’autres administrations ? Quand on sait qu’il est inférieur au montant que représente la baisse de la TVA à la restauration – je rappelle que cette baisse coûte 3 milliards d’euros à l’État –, il apparaît clairement que les priorités budgétaires du Gouvernement sont aujourd’hui ailleurs.

J’en viens maintenant aux crédits dédiés au patrimoine.

En 2010, ces crédits s’élevaient à 419 millions d’euros, contre 378 millions d’euros inscrits en 2011, alors que sont inclus 10 millions d’euros – lesquels sont évidemment non garantis ! – provenant du produit de la taxe des jeux d’argent en ligne. Il manque donc 50 millions d’euros pour faire face aux besoins.

Monsieur le ministre, il est important que vous sachiez les inquiétudes des entreprises de restauration des monuments, dont vous connaissez les compétences. Les directions régionales des affaires culturelles n’ont plus les moyens de les rémunérer. En conséquence, ces entreprises licencient ou ferment leurs portes, alors qu’elles disposent de véritables talents en leur sein.

Notre patrimoine national est en danger. Les collectivités n’auront pas les moyens de pallier les carences de l’État. C’est pourquoi je vous adresse cette supplique au nom de M. Yves Dauge et de mes collègues de la commission de la culture.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. –M. Jack Ralite applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons examiné avec attention la mission « Culture », qui est, à nos yeux, perfectible. Nous savons que celle-ci s’inscrit dans un contexte de crise économique et budgétaire. Mes collègues du RDSE et moi-même avons bien conscience – soyez-en certain, monsieur le ministre – de la difficulté de bâtir un budget totalement satisfaisant dans ces conditions.

Il n’en reste pas moins que certains choix qui ont été opérés en élaborant ce projet de budget nous préoccupent. Je relèverai ici les points qui nous paraissent essentiels.

Certes, les crédits de la mission « Culture » progressent de 1, 1 %, mais dans un contexte d’inflation à 1, 5 %. En outre, si l’on en croit la programmation pluriannuelle des finances publiques pour la période 2011-2014, cette stagnation des crédits ne fera que se pérenniser. Cela ne peut que nous inquiéter.

Je suis également préoccupé par tout ce qui concerne le soutien à la transmission des savoirs et à la démocratisation de la culture, missions importantes s’il en est.

Si le soutien aux établissements d’enseignement supérieur et aux établissements spécialisés est positif – je tiens à le souligner –, notons que les crédits destinés aux écoles d’arts plastiques, aux établissements d’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre sont simplement reconduits. De plus, s’il est vrai que les crédits pour l’éducation artistique et culturelle ne baissent pas, puisque 2 millions d’euros sont transférés au Centre national du cinéma et de l’image animée, cela correspond tout de même à une débudgétisation qui nous laisse perplexes pour l’avenir. Dans les faits, compte tenu de l’inflation, je crains que l’on ne fasse supporter le manque à gagner aux collectivités territoriales.

Un autre élément d’inquiétude est la situation des DRAC, dont les crédits de fonctionnement baissent de 16 millions d’euros. Cependant, je note que celles-ci seront désormais gérées par les préfets de région.

Par ailleurs, je souhaite évoquer la situation, préoccupante à nos yeux, du Conseil pour la création artistique. Son financement manque de transparence, et je ne comprends toujours pas pourquoi son budget de fonctionnement relève de Matignon alors même que votre ministère, qui a d’ailleurs dû faire une avance de 2 millions d’euros au titre de 2010, exécute juridiquement et financièrement les dossiers de subvention. Il serait à notre avis plus clair pour tout le monde de mettre fin à ce système hybride et de faire gérer directement l’ensemble des moyens par votre ministère.

Enfin, je suis bien conscient de l’impossibilité pour l’État et les collectivités locales, malgré toute leur bonne volonté, de subvenir seuls au « désir de culture » – je reprends là l’une de vos expressions – qui ne cesse de croître dans notre pays. C’est pourquoi il est urgent de mettre en place une politique vigoureuse en faveur du mécénat culturel. Certes, certains textes, comme celui de 2003, avaient intégré cette préoccupation et les incitations fiscales avaient porté leurs fruits ; mais nous avons l’impression que nous nous sommes arrêtés au milieu du gué. D’ailleurs, les comparaisons avec nos voisins européens le prouvent. Il faut donc renforcer et encourager activement cette politique, monsieur le ministre.

Après avoir exposé nos principaux points d’interrogation sur ce budget, j’en viens à présent à nos motifs de satisfaction. Ils sont principalement au nombre de cinq.

Je me réjouis que, cette année, vous ayez pris la décision de renforcer la direction générale des médias et des industries culturelles. Cette direction confirme la transversalité et la convergence des industries culturelles avec les enjeux liés au numérique et à la mondialisation, et elle prend également en compte le mécénat. Vous avez ainsi opté pour une approche contemporaine et modernisée de la culture.

Concernant les crédits déconcentrés du programme Création, je me réjouis également de la hausse de 12 % des crédits d’investissement destinés à accompagner la modernisation des Fonds régionaux d’art contemporain. Six nouveaux FRAC pourront ainsi être implantés dans de nouveaux locaux financés dans le cadre de contrats de projets État-région.

En outre, je suis satisfait de la quasi-stabilisation des crédits d’intervention destinés au spectacle vivant, qui, il y a quelques mois encore, rappelons-le, étaient menacés de baisser de 10 %. Ce maintien, à l’aube d’une année 2011 qui s’annonce décisive pour la réforme du spectacle vivant, est à mon sens un signe positif et encourageant.

Je note avec satisfaction la hausse de 17 millions d’euros des crédits en faveur des arts plastiques. Ceux-ci sont essentiellement destinés au lancement du chantier de rénovation des espaces inférieurs du Palais de Tokyo. Ces espaces seront consacrés à l’art contemporain et ouverts au public au printemps de 2012.

Dans un marché de l’art mondialisé, il est essentiel que Paris retrouve toute sa place. Je suis persuadé que ce projet y contribuera. N’oublions pas non plus que, comme vous avez déjà eu l’occasion de le souligner, le Palais de Tokyo travaillera en réseau avec les FRAC et tous les acteurs de l’art contemporain en région, ce qui favorisera la circulation et la diffusion des œuvres sur l’ensemble du territoire français. Cela compensera peut-être le sentiment selon lequel tout va toujours aux plus riches et aux plus forts. Au contraire, cette mesure devrait à mon avis rééquilibrer les territoires, et je vous en félicite.

À cette mesure de déconcentration en faveur de nos territoires, s’en ajoute une autre, celle de l’aide accordée au patrimoine. En ce qui concerne le patrimoine monumental, je note que 60 % de l’enveloppe sera déconcentrée, ce qui aura pour effet de renforcer la vie culturelle locale.

Comme je l’ai déjà dit en introduction, nous pensons que le budget de la culture est perfectible. Cependant, nous avons conscience qu’il s’inscrit dans un cadre très contraint : déficit public, dette publique, RGPP, crise économique. Malgré tout cela, si les crédits de la mission « Culture » ne progressent que de 1, 1 %, le budget total de votre ministère, quant à lui, augmente globalement de plus de 2 %.

Compte tenu de ce contexte, l’action que vous-même et vos services avez menée est très positive. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le montant des budgets consacrés à la culture chez nos voisins. On voit très vite que ceux-ci ont subi, certes du fait de la crise, de véritables coupes claires.

Monsieur le ministre, le RDSE, les radicaux et moi-même n’aurons pas de double langage : on ne peut pas se plaindre du déficit et de la dette et, dans le même temps, encourager à la dépense à tout-va. C’est pourquoi, sans états d’âme et en toute sincérité, nous voterons ce budget.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du RDSE et de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la culture a une petite présence dans le débat budgétaire du Sénat : une heure et vingt-cinq minutes pour l’imaginaire, la pensée, la création, c’est une impolitesse !

J’ai participé en novembre, à Saint-Étienne, au cinquantième anniversaire de la FNCC, la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, et, à Aubervilliers, au vingtième anniversaire de « Pour éveiller les regards », rencontre concernant l’enfance et le cinéma. J’y ai trouvé beaucoup d’inquiétudes, exemples à l’appui, concernant les financements nationaux et locaux de la culture, qui sont agressés par la réforme des collectivités territoriales. Vous le savez d’ailleurs, monsieur le ministre, d’où l’importance que vous attachiez à l’augmentation de 1 %, le 29 septembre, date de présentation de votre budget de la culture pour 2011.

J’ai lu et relu ce budget et je n’arrive pas à valider cette hausse.

Tout d’abord, il a connu une métamorphose. L’ancienne mission « Médias » accueille désormais les crédits « livre et lecture » et « industries culturelles », précédemment affectés à la mission « Culture », qui n’a donc plus le même périmètre. À périmètre constant, le 1 % devient 0, 67 %.

Ensuite, le budget contient les charges de pension des personnels, qui connaissent un bond important de 7, 06 % en un an. Au passage, monsieur le ministre, votre dossier de presse ne fait plus la différence habituelle entre le budget de la culture avec et hors personnel. Si l’on neutralise cette augmentation, il faut retrancher 11, 75 millions d’euros à vos chiffres. Le taux de 0, 67 % passe à 0, 29 %.

Et comment ne pas tenir compte de l’inflation, estimée à 1, 6 % ? On ne peut parler, quel que soit le chiffre retenu – votre 1 %, ou 0, 67 %, voire 0, 29 % –, de moyens en hausse pour la culture.

Il y a plus fort. Pour le Centre des monuments nationaux, à la page 55 du Bleu budgétaire 2011, on lit : « Le CMN bénéficiera d’une ressource supplémentaire tirée du produit de la taxe sur les jeux en ligne et plafonnée à 10 millions d’euros par an. » Mais il faut lire le Bleu budgétaire 2010, page 60, pour comprendre que ce n’est pas du plus : en 2010, la subvention d’investissement du CMN était de 24, 5 millions d’euros en crédits de paiement. Dans le Bleu budgétaire 2011, page 55, il y a 15 millions d’euros de crédits de paiement. Il manque 9, 5 millions d’euros, annulant les 10 millions supplémentaires !

En octobre, lors d’une audition au Sénat, votre directeur de cabinet disait : « Le CMN est promis à un bel avenir »…

Il n’y a pas que lui. Ce projet de budget prévoit, RGPP exige, 93 nouvelles suppressions d’emploi pour le ministère de la culture sur le seul budget de l’État. Les établissements sous tutelle de la culture constituant, à peu de chose près, l’autre moitié des emplois du ministère, il faut s’attendre, RGPP oblige, au doublement des suppressions de poste, soit environ 200.

En outre, s’applique à de gros opérateurs la diminution de 5 % des crédits de fonctionnement voulue par le Gouvernement, charge à eux de compenser par des ressources propres ou privées. Ce n’est pas l’autorisation accordée au ministère de limiter cette mesure à sept établissements, comme le musée du Louvre et le Centre Pompidou, qui nous console.

Enfin, vous savez les difficultés financières et budgétaires de l’archéologie préventive et de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP. Les personnels permanents et précaires les subissent. Le Gouvernement va-t-il réduire les effectifs au détriment des missions de l’archéologie préventive ?

Finalement, le rapport Jouyet-Lévy, amalgamant l’homme et le capital, est devenu, sans le dire, la feuille de route gouvernementale. Elle joue aussi pour le spectacle vivant.

Voilà le problème du carburant de la culture. Mais il serait incompréhensible d’ignorer le contenu de la politique culturelle, en tout cas l’aspect que vous mettez en avant : « La culture pour chacun. » Vous avez dit au Forum d’Avignon, les 5 et 6 novembre derniers : « La réflexion sur la culture pour chacun n’est pas une substitution d’une politique culturelle de l’offre et de la création par une politique de la demande et de la diffusion. » C’est en contradiction avec la lettre de mission de M. Sarkozy du 1er août 2007 à la ministre de la culture et de la communication, recommandant de « veiller à ce que les aides publiques à la création favorisent une offre répondant aux attentes du public ». Qui assure cette offre en épousant la demande ? Essentiellement les industries culturelles, dominantes au Forum d’Avignon, véritable « Davos de la culture ».

Les artistes sont plus nuancés. Aragon : « J’imagine mal un écrivain qui écrirait pour ne pas être lu. » Stefan Hermlin, écrivain de République démocratique allemande, racontait que, dans Le Manifeste du parti communiste, il avait toute sa vie substitué inconsciemment à l’expression : « Le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous » son contraire : « Le libre développement de tous est la condition du libre développement de chacun ». Jean Vilar, en juin 1970, évoquant des murmures dans la société : « Débrouille-toi, compagnon. On t’a appris à lire, à écrire et même à calculer. […] Pars, compagnon. Va, chemineau, chemine. À toi de jouer », concluait : « Non, il ne se débrouillera pas. »

« La culture pour chacun » réclame des conditions : un respect et la liberté des artistes, des moyens garantis sur la durée, une éducation artistique à l’école – où en est-on ? –, des conditions de travail ne rendant plus malade, alors que tel est le cas aujourd’hui du travail qui mutile les travailleurs, du précaire au cadre, au point de leur interdire un partage dans le temps dit « libre » avec les créations artistiques.

Le 8 décembre, la fille d’Albert Camus présentera un livre intitulé Albert Camus, solitaire et solidaire. Ces mots approchent finement « la culture pour chacun ». Mais n’oubliez pas que vous n’aurez pas d’alliés dans les industries culturelles, qui pratiquent le fatalisme technologique torsadé avec le fatalisme du marché, le tout béni par « l’argent, l’agio, la banque, la bourse, le coffre-fort » qui cherchent avant tout le client.

Si les Rencontres européennes des artistes de l’Adami à Cabourg, les 25 et 26 novembre, furent un régal de « disputes » pluralistes, notamment sur l’Europe et la création, pas d’uniformité, les contradictions vécues à plein, sans clivage matriçant le débat, il reste qu’une question a hanté l’auditoire : pourquoi se multiplient en Europe les accords bilatéraux pilotés par le commerce quand une partie du sujet est la culture ? Que fait le commissaire français Michel Barnier ? Le commerce « fait rage, il touche à tout [...] ; ne pouvant créer, il décrète [...] ce qui sonne, ce qui brille », dirait Hugo.

On vit en France un semblable envahissement du commerce, qui vous a fait réagir. Hachette Livre signe un accord partiel avec Google. Le Monde écrit qu’il a créé « stupeurs et tremblements », tant il y a crainte que le travail conjoint, et si discret, des éditeurs et du ministère – où sont les auteurs ? – ne s’en trouve ébréché. Et pourtant, c’est l’incontournable numérisation et son « petit grand » emprunt, si silencieux, dont il s’agit. Mais saluons la signature hier d’une convention de partenariat sur la numérisation entre le Sénat et la Bibliothèque nationale de France.

Je finirai en évoquant des manifestations artistiques sur Jean-Louis Barrault, Aragon et Elsa Triolet, Michel Guy et Mondrian. Vous y étiez, moi aussi. J’y ai vibré, vous aussi. Sont-elles certaines, et d’autres aussi, de pouvoir continuer leur déchiffrage vers le haut avec le budget 2011 et ses suivants, planifiés par un chiffrage vers le bas ?

La question se pose d’autant plus que le Président de la République pratique l’intimidation en culture. Depuis 2009, il s’est transformé en directeur de la télévision publique, avec le triste résultat d’aujourd’hui, sa fragilité extrême. Voilà quelques mois, il a endossé l’habit d’historien pour imposer un musée de l’histoire de France au détriment des Archives nationales, créant la contestation de la majorité des historiens. Il y a un mois, il s’est imposé conservateur de musée pour utiliser 297 manuscrits coréens comme favorisant un traité d’affaires.

J’ai envie de pousser un cri de dignité en faveur des professionnels de la culture : « Laissez-les travailler ! »

M. Jack Ralite. Je pense à l’un d’eux, Alain Crombecque, inoubliable disparu qui traquait l’immobile. Par son travail silencieux, il permettait à ses destinataires-interlocuteurs du spectacle vivant de se trouver parfois « une tête au-dessus d’eux-mêmes ».

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré les contraintes budgétaires, le présent budget s’établit à 2, 7 milliards d’euros, progressant d’un peu plus de 1 %. Cette hausse, bien qu’un peu inférieure à l’inflation, est tout de même significative en cette période difficile : la culture n’est pas un luxe. Elle est source de développement personnel, mais aussi créatrice d’emplois et de lien social ; c’est une richesse pour notre pays.

Je souhaite centrer mon propos sur l’examen du programme Patrimoines de ce budget, dont les crédits sont stabilisés.

Tout d’abord, les crédits consacrés au patrimoine monumental représentent 44 % des crédits de ce programme.

Lors de l’inauguration de la Cité de l’architecture et du patrimoine en septembre 2007, le Président de la République avait souhaité que 400 millions d’euros soient consacrés annuellement au patrimoine monumental.

L’effort de l’État ne pouvant être actuellement aussi soutenu, les crédits sont néanmoins composés de 375 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 379 millions d’euros en crédits de paiement, ce qui est remarquable si l’on compare notre situation à celle d’autres États européens, qui ont choisi de faire des coupes claires en ce domaine.

Je tiens à souligner que le taux de déconcentration des crédits consacrés au patrimoine monumental est très important : globalement supérieur à 60 %. Cela témoigne de la poursuite de l’effort des pouvoirs publics en direction de nos territoires et d’un soutien fort à la vie culturelle locale. Ce point est essentiel, car il faut reconnaître que les crédits du patrimoine sont souvent accaparés par les grands monuments nationaux, dont la plupart sont à Paris.

Je rappellerai, comme l’a indiqué Philippe Nachbar, que, au sein de l’enveloppe consacrée au patrimoine monumental, 10 millions d’euros affectés au Centre des monuments nationaux proviendront du prélèvement sur les jeux d’argent en ligne, ce qui est possible grâce au texte que nous avons adopté l’année dernière.

Il me paraît également important de mettre l’accent sur les crédits d’entretien et de restauration des monuments n’appartenant pas à l’État, car ils contribuent tout autant à la splendeur de notre patrimoine monumental.

J’évoquerai en quelques mots les crédits consacrés au patrimoine des musées. Ils représentent le volet le plus important du programme Patrimoines en termes financiers, puisqu’ils concentrent plus de 46 % des crédits de ce dernier. Ces dotations connaissent une croissance importante en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement, une augmentation significative qui démontre, monsieur le ministre, que vous avez bien négocié votre budget.

Ces crédits permettront la poursuite de projets emblématiques, telle la création du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, de Marseille, musée qui s’étendra sur trois sites. Il ouvrira ses portes en 2013, année durant laquelle Marseille sera capitale européenne de la culture. Pourriez-vous nous dire, monsieur le ministre, où en est l’état d’avancement du projet ?

Autre projet, la fusion envisagée entre la Réunion des musées nationaux et le Grand Palais, qui pourrait produire des synergies intéressantes entre ces deux grands établissements, fusion qui doit voir le jour au 1er janvier 2011. Il s’agit de faire émerger un grand opérateur culturel à vocation populaire et de rang international. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous parler de cette initiative ?

Je vous interrogerai enfin sur la création de la Maison de l’histoire de France. Annoncée à Nîmes par le Président de la République en janvier 2009, elle tire son origine d’un rapport de l’année précédente commandé conjointement par les ministres de la culture et de la défense de l’époque.

Vous avez souhaité approfondir cette réflexion et avez retenu comme lieu d’implantation le site parisien des Archives nationales. Le projet devrait fédérer neuf musées aujourd’hui sous statut de services à compétence nationale. Pouvez-vous nous présenter le coût de ce projet et nous confirmer l’ouverture au public de la Maison de l’histoire de France en 2015 ?

Je tiens enfin à saluer, monsieur le ministre, l’initiative que vous avez lancée : le plan Musées en régions 2011-2013. Au total, 70 millions d’euros seront mobilisés par l’État pour 79 projets à destination des musées territoriaux et des petits musées nationaux. L’objectif de ce plan est d’opérer un rééquilibrage territorial et de renforcer la conservation et la mise en valeur des collections concernées. Il faut d’ailleurs noter la multiplication des échanges entre les grands musées parisiens, le Louvre par exemple, et les musées en région, et je me réjouis qu’ils soient ainsi encouragés.

Au total, le secteur muséal est en mouvement constant. Loin d’être figé, il se modernise, s’adapte aux nouveaux publics, aux nouvelles exigences de la gestion publique.

En conclusion, malgré les contraintes budgétaires actuelles, le Gouvernement reste fidèle à son engagement en faveur de la culture. Comme le groupe UMP, j’apporterai mon soutien et ma voix à cette politique.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.-– M. Jean-Pierre Plancade applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’an dernier, je consacrerai ma courte intervention au spectacle vivant. Je vous avais fait part, à l’époque, de deux inquiétudes : la réforme des collectivités territoriales et les Entretiens de Valois. Sur le premier sujet, mes inquiétudes ont été dissipées ; sur le second, elles subsistent.

S’agissant tout d’abord de la réforme des collectivités territoriales, rappelez-vous le contexte de l’année dernière : il n’était alors question que de la suppression de la clause de compétence générale. Les acteurs culturels se mobilisaient, à temps et parfois à contretemps, en faisant valoir que cette décision priverait la création de ressources essentielles. Nos collègues de l’opposition relayaient cette protestation, en laissant entendre que la cause était entendue et que le Gouvernement ne céderait pas.

Plus modestement, j’exprimais cette inquiétude tout en étant convaincu qu’en ce domaine comme dans d’autres l’exception culturelle française serait maintenue.

Force est de constater que je n’avais pas tort. La loi que nous avons votée, dans la douleur certes, le 9 novembre dernier, permet toujours aux collectivités territoriales d’intervenir dans la culture, mais aussi dans le patrimoine, le sport, le tourisme.

Pour avoir personnellement chaudement milité au sein de la majorité parlementaire en faveur de cette disposition, je m’en réjouis.

Ma deuxième inquiétude – elle demeure – concerne les Entretiens de Valois. On les a souvent présentés comme constituant l’aube d’une ère nouvelle. Au final, ils me font davantage penser à une montagne accouchant d’une souris, à l’une de ces usines à gaz dont nos administrations sont friandes. Clemenceau disait que, lorsqu’on voulait enterrer un dossier, il fallait créer une commission. Aujourd’hui, on organise des « entretiens » ! §

Ce n’est pas la circulaire du 31 août 2010 qui m’a rassuré. Je l’ai lue attentivement et j’y ai retrouvé tous les poncifs administratifs habituels : l’ « émergence », l’ « excellence », la « pluridisciplinarité ». J’y ai également trouvé, je le concède, deux innovations : le « projet annuel de performance » et la « vision panoramique » qu’ont les services de l’État.

Sourires.

J’en appellerai donc, monsieur le ministre, à votre vision panoramique, puisque vous êtes à la tête des services du ministère de la culture et de la communication.

Un constat lucide doit être fait. Tous ici dans cet hémicycle – vous, monsieur le ministre, nous, parlementaires présents –, nous aimons la culture. En outre, nous savons fort bien que, au-delà de nos divergences, nous vivons une période difficile et que la culture ne peut s’exempter de l’effort qui est demandé à tous. C’est une raison de plus pour que nous soyons imaginatifs.

Une fois acté le fait que le financement de la culture pourra continuer d’être partenarial, prenez en compte le fait que tout le monde est contraint en raison de la crise : l’État comme les collectivités. Les collectivités doivent faire des choix, comme vous avez à en faire, monsieur le ministre.

J’avais imaginé, sans trop y croire, que les conférences régionales issues des Entretiens de Valois nous permettraient de faire ces choix ensemble. Certes, on a bien sanctionné dix labels, mais pour le reste ?

Les conventions que les directions régionales des affaires culturelles proposent aux régions et aux départements, qu’elles soient triennales ou quinquennales, sont les mêmes que celles qu’elles proposaient il y a vingt ans.

Ainsi, au nom du département du Rhône, je viens de signer la convention de l’Opéra national de Lyon à peu près dans les mêmes termes que ceux de la première convention que j’avais signée en 1995.

Les services de l’État, pour leur vision panoramique, doivent se faire à l’idée qu’un panorama n’est pas tout à fait le même par temps clair et par temps couvert. Ce cher Claude Monet nous le rappelle opportunément, lui qui, de la même cathédrale, faisait trente tableaux selon la lumière du jour ou de la nuit.

On parle de « diagnostic partagé ». Que l’État ne décide donc pas seul de la création de tel ou tel équipement nouveau avant de se tourner vers les collectivités pour qu’elles l’aident à en assurer le fonctionnement !

Laissez également à ces collectivités la possibilité de choisir où elles veulent aller ou non.

N’imposez pas comme une règle intangible la convention quadripartite. L’État pourra en effet compter sur le concours, ici, de la ville, de la région et du département, là, de la ville et du département seulement, ailleurs, de la ville et de la région.

Enfin, n’empêchez pas les élus locaux d’avoir parfois des avis différents de ceux des experts de la DRAC

M. Jean-Claude Carle acquiesce.

À temps nouveau, pratiques nouvelles. Monsieur le ministre, je me réjouis très sincèrement de votre reconduction, mais permettez-moi de vous donner un petit conseil : ne vous dispersez pas dans un maquis de mots qui ne veulent pas dire grand-chose, allez à l’essentiel !

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le ministre, je m’intéresse à cette loi déjà fort ancienne qui prévoyait le prêt d’œuvres d’art « significatives » – terme accepté d’un commun accord avec M. Loyrette, à l’époque – entre les musées parisiens et les musées de province. Cette loi prévoyait également la remise d’un rapport tous les deux ans. Or aucun rapport n’a jamais été publié, alors que trois fois deux ans se sont écoulés. J’aimerais m’entretenir de ce sujet avec vous. Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’accorder prochainement quelques minutes d’entretien.

J’aborderai maintenant la question du fameux musée de l’histoire de France, ou maison de l’histoire de France – j’avoue d’ailleurs ne pas très bien comprendre ce qu’il faut entendre par cette distinction.

Comme tout un chacun, j’ai lu avec attention, et quelquefois un peu de consternation, divers articles et prises de position qui témoignent surtout du goût de la polémique et de la singularisation qui anime certains intellectuels, au demeurant très respectables.

Je me suis réconforté à la lecture de votre point de vue paru dans le journal, monsieur le ministre, et je souscris pleinement à l’idée selon laquelle cette « Maison » – mais pourquoi pas « Musée » ? – aura, selon vos propres termes, « pour ambition de rendre toutes les facettes de notre histoire accessibles à chacun : ses ombres et ses lumières, ses grands noms et ses inconnus, ses passages obligés comme ses chemins de traverse ».

La véritable question paraît être ici non pas celle du « pourquoi » – tout simplement parce que ce musée est nécessaire, parce que tout le monde l’attend, y compris les étrangers qui visitent notre pays : ce sont là de bonnes raisons –, mais celle du « comment ».

Je veux dire – je vous cite de nouveau, monsieur le ministre – qu’il doit s’agir d’un lieu « où le passé vit », ce qui signifie qu’il faut résolument renoncer à nos méthodes traditionnelles dans ce domaine pour s’inspirer des évocations spectaculaires – je dis bien « spectaculaires » –, seules capables d’être comprises du grand public. C’est pour le grand public qu’il faut créer ce musée, et non pour les spécialistes.

Avouons-le, les exemples dans ce domaine doivent être recherchés au-delà de nos frontières. Je pense à ce remarquable musée de l’histoire allemande inauguré voilà deux ans à Berlin, au musée de l’histoire de Londres, dans la City, au musée de Washington, le Smithonian, et plus encore aux musées du Canada qui, sous l’appellation de « centres d’interprétation », satisfont excellemment au souci de faire comprendre l’histoire tout simplement en la racontant, au sens le plus traditionnel, le plus banal, mais aussi le plus riche du terme. Il s’agit donc non pas de la présentation méticuleuse de documents et d’objets, mais d’une succession de mises en scène, au sens propre du terme.

À mon modeste niveau, j’ai moi-même présidé à la réalisation d’un musée d’histoire des croisades, à la Commanderie templière d’Arville, au nord du Loir-et-Cher, …

… conception et réalisation suivie très attentivement à l’époque par Régine Pernoud – c’est tout de même une garantie –, qui se réjouissait d’être associée à une telle démarche, en dépit ou précisément à cause de son souci de rendre l’histoire populaire, au meilleur sens du terme. Le vif succès de ce musée auprès de tous les publics, spécialement des plus jeunes, a été notre récompense.

Je crois savoir que, passant aux Journées d’histoire de Blois, monsieur le ministre, vous vous êtes arrêté au stand où était présenté ce musée. Je regrette de ne pas avoir été là pour vous en parler moi-même ! §

Je forme des vœux pour que cette conception vivante et spectaculaire soit aussi une préoccupation majeure au cœur du projet de musée ou de maison de l’histoire de France. Je ne doute pas qu’un tel lieu réponde à l’attente des membres de notre assemblée.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, arrivé à ce stade de la discussion budgétaire, je voudrais, en accord avec le Gouvernement, vous proposer une série de modifications afin que nous puissions nous prononcer sur le projet de loi de finances pour 2011 avant minuit, mardi 7 décembre.

Nous avons à respecter des délais constitutionnels. Or, du fait notamment de la multiplication des articles rattachés aux crédits des missions de la seconde partie du projet de loi de finances, notre agenda s’est en quelque sorte « dilaté ». Un certain nombre de missions pour lesquelles trois heures de discussion avaient été prévues ont nécessité, telle la mission « Outre-mer », près de sept heures d’examen.

En application du principe constitutionnel de précaution

Sourires

Nous achèverons demain soir, ou dans la nuit de vendredi à samedi, l’examen des missions en nous limitant à partir de maintenant aux seules discussions générales et à l’examen des amendements portant sur les seuls crédits, à l’exception donc des articles rattachés.

Nous réservons l’examen de l’ensemble des articles rattachés, des amendements qui s’y rapportent et des amendements portant article additionnel constituant, s’ils étaient adoptés, des articles rattachés, après la fin de l’examen des missions.

Concrètement, cela signifie que nous examinerons lors de la séance de samedi les missions dont nous avons reporté l’examen, à savoir les missions « Politique des territoires », « Santé », « Engagements financiers de l’État » et « Provisions ».

Puis nous prendrons les articles de totalisation 48 à 51 et, immédiatement après, l’ensemble des articles rattachés non examinés, et ce dans l’ordre de leur inscription initiale.

Cet examen comprendra celui de l’article 99 et des amendements portant article additionnel rattachés à la mission « Ville et logement », dont nous n’avions pas terminé la discussion lundi dernier, ou plus précisément aux premières heures de mardi.

Nous examinerons ensuite et enfin les articles non rattachés à partir de l’article 52 jusqu’à la fin, dimanche, lundi et mardi.

Telle est la décision, mes chers collègues, que nous avons dû prendre, et j’en suis désolé. J’espère que le Gouvernement y apportera son soutien.

Je vous proposerai toutefois une exception : que l’examen de l’article rattaché 68 quater ne soit pas reporté à samedi ou à dimanche matin.

Conformément à l’article 44 du règlement, la commission des finances demande de réserver, après l’examen des crédits des missions, des amendements qui s’y attachent et des articles de totalisation, les articles rattachés aux missions et les amendements déposés sur ces articles, ainsi que les amendements portant article additionnel.

Cette réserve, comme M. le président de la commission des finances vient de le rappeler, vaut également pour l’examen de l’article 99 et des deux amendements portant article additionnel après l’article 99, dont nous avions entamé la discussion lors de l’examen de la mission « Ville et logement ». Elle ne vaut pas en revanche pour la mission « Culture ».

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement remercie M. le président de la commission des finances de faire cette proposition, car il a bien senti hier, lors de la conférence des présidents, que la multiplication des articles rattachés avait des conséquences importantes sur le déroulement des travaux du Sénat.

Or le Gouvernement souhaite que l’examen du projet de loi de finances se déroule d’une manière cohérente et si possible hiérarchisée dans le temps, afin que nous n’ayons pas de mauvaise surprise mardi, lors du vote sur l’ensemble.

Non seulement le Gouvernement est favorable à la demande de M. Arthuis, mais il remercie la commission des finances et le Sénat de bien vouloir faciliter cette discussion budgétaire en ayant recours à cette méthode rationnelle et, me semble-t-il, la plus efficace possible.

La réserve est de droit.

Monsieur le ministre, les travaux pratiques que nous avons été amenés à faire cette nuit en séance publique, après la conférence des présidents, en passant une heure sur un article rattaché, ont renforcé notre sentiment : une mesure devait être prise.

Nous examinerons donc aujourd’hui et demain les missions programmées, ce qui inclut les amendements portant sur les états. Nous pourrons ainsi tenir le programme dans la limite d’un horaire raisonnable.

Samedi, à partir de quatorze heures trente, nous examinerons les quatre discussions reportées : Politique des territoires, Engagements financiers de l’État, Provisions, Santé.

Si nous en avons le temps, nous examinerons ensuite les articles de totalisation – articles 48, 49, 50 et 51 –, puis les articles rattachés dans leur ordre originel d’inscription.

Dimanche matin, nous poursuivrons l’examen des articles rattachés et nous commencerons les articles non rattachés que nous continuerons lundi.

Le service de la séance, mes chers collègues, mettra en distribution dans les meilleurs délais un dérouleur récapitulant la nouvelle organisation de la fin de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2011.

Nous reprenons maintenant l’examen des crédits de la mission « Culture »

Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, dans le Cru et le cuit, le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss affirme : « Le savant n’est pas l’homme qui fournit les vraies réponses, c’est celui qui pose les vraies questions. » C’est pourquoi il me revient aujourd’hui de répondre aux vraies questions que vous avez soulevées et aux légitimes interrogations qui ont émergé à la lecture des crédits de la mission « Culture » inscrits au projet de loi de finances pour 2011.

Chacun sait dans cette assemblée combien notre environnement budgétaire est tendu, chacun mesure ici combien sont fortes les contraintes qui pèsent sur le budget de l’État. Néanmoins, je tiens à dire que je me suis très fortement engagé afin de préserver cet « État culturel » parfois décrié en France, mais souvent admiré en Europe et dans le monde. Cette politique de développement culturel ne va pas de soi : elle n’est jamais acquise, elle est toujours conquise.

Le budget de la mission « Culture » pour 2011 est un budget consolidé, c’est un budget préservé, un budget qui nous permet d’afficher de nouvelles priorités d’action. Il est en effet en légère augmentation, à 2, 7 milliards d’euros, hors crédits de la réserve parlementaire et avant les transferts. C’est un budget conforté, si l’on songe par exemple à d’autres États membres de l’Union européenne, qui ont choisi de tailler, parfois massivement, dans les budgets de la culture pour faire face à la crise de leurs finances publiques, comme si la culture était une valeur d’ajustement. En ce qui nous concerne, nous serons donc en mesure de poursuivre les grands chantiers engagés, et de mettre en valeur de nouvelles priorités.

Certains diront qu’il s’agit d’un budget compliqué. Je veux lever les interrogations à ce sujet. Dans le cadre de la réflexion sur ses missions, dans le cadre aussi de la réforme de l’administration centrale, mon ministère a fait le choix de regrouper le livre, les industries culturelles et les médias. Je soutiens fortement ce choix : la « nouvelle frontière » du livre et de l’édition, c’est le livre numérique. C’est aussi le livre « augmenté ». Les conséquences de la globalisation et de la numérisation sont considérables pour l’ensemble de ces secteurs : il importait d’adapter notre dispositif à cette transformation fondamentale.

La création de la direction générale des médias et des industries culturelles – l’une des trois grandes « directions métiers » de mon ministère – s’inscrit également dans le cadre de cette politique forte et cohérente, que je soutiens, en faveur des industries culturelles.

Certes, la maquette budgétaire s’en trouve perturbée à l’occasion du prochain exercice, mais elle sera stabilisée pour un certain nombre d’années. Permettez-moi maintenant de présenter plus en détail les crédits de la mission « Culture » et de répondre aux questions soulevées par les rapporteurs et les intervenants.

Ce budget entend poursuivre la politique de mise en valeur de tous les patrimoines.

Le programme Patrimoines, tout d’abord, connaîtra une hausse de 1, 6 %, pour s’établir à 868 millions d’euros. Par leur capacité à mettre en valeur les territoires et à créer des emplois, l’accent a été mis sur les crédits déconcentrés en région.

Conformément à l’engagement du Président de la République, les monuments historiques bénéficieront l’année prochaine de moyens reconduits par rapport au projet de loi de finances pour 2010, avec un budget de 375 millions d’euros si l’on compte les 10 millions d’euros issus de la taxe sur les jeux en ligne affectés au Centre des monuments nationaux, comme chacun l’a remarqué. C’est donc, comme l’a souligné M. le rapporteur Nachbar, un bon budget.

Entretenir aujourd’hui, c’est aussi investir pour avoir moins à restaurer demain. Par ailleurs, l’effort réalisé en faveur des monuments historiques n’appartenant pas à l’État se poursuit en 2011, pour atteindre 53 % des crédits dédiés aux monuments historiques. Je tiens notamment à insister, à la suite de M. Nachbar, sur l’importance de l’aide à la maîtrise d’ouvrage pour les petites communes : cette dernière sera assurée, protégée et garantie. Ce sont les preuves d’un engagement fort et d’une ambition économique et touristique à l’intention des collectivités locales.

Concernant l’avenir de l’archéologie préventive, je partage, messieurs les sénateurs Gaillard et Nachbar, votre préoccupation sur la situation, que tous s’accordent à présenter comme difficile, de l’INRAP. Au point de rencontre entre mémoire et développement territorial, ce sujet est tout à fait essentiel. Cependant, je ne vais pas le développer aujourd’hui car une réflexion est actuellement en cours, avec – bien naturellement – l’ensemble du personnel de l’INRAP, sur les modalités d’une réforme structurelle de son financement. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler prochainement, en nous appuyant également sur les éléments du rapport de l’inspection générale des finances, qui ouvre des pistes intéressantes et qui sera transmis au Sénat.

J’ai évoqué plus haut le développement des territoires : c’est aussi la finalité du plan musées. Le plan musées proprement dit pourra s’appuyer en 2011 sur 25 millions d’euros, sur les70 millions prévus jusqu’en 2013. Ce plan concerne des projets de rénovation, d’extension, voire de construction, de 79 établissements de nature très différente, répartis sur l’ensemble du territoire, comme vous l’avez rappelé, madame Papon. Il s’agit de créer un effet de levier favorable au développement de l’attractivité de nos régions. À cet égard, la réponse des collectivités locales est bien plus qu’encourageante.

Par ailleurs, la révision générale des politiques publiques nous a conduits, vous le savez, à baisser de 5 % les subventions de fonctionnement des grands établissements publics. Cependant, monsieur Ralite, la Réunion des musées nationaux, le Louvre, le musée d’Orsay, le Centre Pompidou et le musée du Quai Branly restent et doivent évidemment rester les acteurs majeurs de notre politique patrimoniale, les « vaisseaux amiraux » de notre dispositif culturel.

Je ne suis pas inquiet à ce sujet : j’en veux pour preuve le dynamisme de leurs recettes propres, leur capacité d’investissement pluriannuel maintenue et leur rayonnement international conforté, notamment grâce à des gestions et à des directions de la plus grande compétence.

Je souhaite à cet égard répondre à M. Yann Gaillard concernant la gratuité pour les 18-25 ans dans les musées. Mise en place en 2009, cette mesure porte ses fruits : la proportion des jeunes de 18 à 25 ans augmente sensiblement chaque trimestre, et près de sept jeunes sur dix considèrent que la gratuité a pesé sur la prise de décision de leur visite.

Parmi les grands chantiers emblématiques que le budget 2011 permet de porter, je citerai évidemment deux projets immobiliers qui apportent leur contribution à l’excellence architecturale de notre pays et représentent une vitrine ainsi qu’un vecteur de rayonnement pour la création contemporaine : le musée des civilisations d’Europe et de la Méditerranée de Marseille – le MuCEM – auquel 30 millions d’euros seront consacrés l’année prochaine afin de permettre l’aménagement du site paysager du fort Saint-Jean et la réalisation du projet architectural de Rudy Ricciotti, mais aussi le programme de rénovation du musée Picasso à Paris, qui sera lancé en 2011.

Madame Papon, vous avez eu raison de rappeler également le grand projet de fusion entre le Grand Palais et la RMN. Le nouvel établissement sera bien créé au 1er janvier 2011.

À Paris, la Maison de l’Histoire de France figure également parmi les grands projets culturels. Je suis particulièrement heureux de voir que cette question a été plusieurs fois évoquée au cours des allocutions précédentes. Je suis conscient des controverses qui entourent ce projet. Je voudrais dire que je les aborde très sereinement, et que chacun d’entre vous pourra se reporter au script de l’entretien d’une heure que j’ai accordé à France Culture, lequel résume – à mon avis – très bien les enjeux de la controverse et devrait entraîner une évolution très favorable du point de vue de ceux qui sont encore sceptiques quant à l’intérêt du projet.

Les crédits permettront notamment l’ouverture des jardins du quadrilatère de Rohan-Soubise au public et l’exposition de préfiguration à la fin de 2011. Vous avez raison, monsieur Fauchon : plus qu’un musée, il s’agira d’une « maison », c’est-à-dire d’un réseau ouvert à la communauté des historiens, des chercheurs, ouvert aux jeunes mais aussi au grand public, et qui constitue la réponse à une véritable « demande d’Histoire », dont témoignent, par exemple, les « rendez-vous de l’histoire de Blois » ou le succès exceptionnel des grandes émissions de télévision à caractère historique.

Grâce à un espace numérique innovant, cette Maison de l’Histoire permettra de cartographier les sites et musées d’histoire existants : non seulement les musées directement rattachés à l’État, mais aussi le millier d’autres qui parsèment le territoire français, et pour lesquels nous n’avons pas encore de repère. Ils seront ainsi, en quelque sorte, confédérés d’une manière souple, cartographiés, et ils permettront d’alimenter très fortement les discours et questions concernant l’Histoire.

La Maison de l’Histoire sera donc un lieu de valorisation de la recherche et du savoir, mais aussi un lieu d’éducation et de transmission à destination du grand public. Il ne s’agit ni de créer un reposoir pour le « roman national », ni d’ériger un conservatoire du passé, mais bien d’ouvrir un questionnement, un dialogue, un échange, en ouvrant notre histoire, ses richesses et ses questions au miroir de l’histoire de l’Europe et du monde.

Parallèlement, le budget des archives nous permettra de respecter le calendrier de construction du centre des archives de Pierrefitte-sur-Seine : la livraison du bâtiment construit par Massimiliano Fuksas – l’un des plus grands architectes du monde, et qui a fait une maquette admirable – est prévue pour la fin de l’année, avec une ouverture au public en 2013. Ce sera le centre d’archives le plus vaste et le plus moderne d’Europe. Je tiens à souligner le fait qu’un effort particulier a également été fait en faveur des centres d’archives en région, qui bénéficient désormais d’une enveloppe de 7, 5 millions d’euros.

J’ai en effet la conviction que le patrimoine n’est pas figé : il est ouvert sur les dynamiques de la société, il se façonne et il se construit également dans le présent. Du patrimoine rural – les fontaines, les halles, les lavoirs – au patrimoine immobilier en passant par les grands sites industriels, mais aussi la langue française et les langues de France, les patrimoines, au pluriel, sont une exceptionnelle richesse vivante. Ils nous ont été légués par ceux qui nous ont précédés, il nous revient de les transmettre aux générations futures, en ayant à l’esprit qu’ils ont une valeur mémorielle mais aussi universelle, car la France, c’est la « France Monde » !

Le programme Création entend également préserver la diversité et la qualité du spectacle vivant. Pour sa part, le budget consacré à la création est en hausse de 1, 8 %, pour s’élever désormais à 736 millions d’euros.

En ce qui concerne le spectacle vivant, j’entends bien votre inquiétude, monsieur Lagauche. Vous me permettrez toutefois de dire que la reconduction des crédits de fonctionnement en région à hauteur de 276 millions d’euros représente une victoire, si l’on veut bien se rappeler qu’il y a quelques mois encore, il était tout simplement question de diminuer ces crédits d’intervention de 10 %. Oh, certes, pas dans les couloirs du ministère de la culture et de la communication, mais pas très loin non plus…

C’est la marque d’un engagement maintenu de l’État en faveur de la création et de l’émergence des jeunes artistes.

L’année 2011 sera par ailleurs une année essentielle pour la réforme du secteur du spectacle vivant. Les conclusions des Entretiens de Valois ont été tirées et mon ministère procédera à la redéfinition du périmètre et des modalités d’intervention de l’État, en prenant bien soin, monsieur Pignard, de ne pas se payer de mots ; la phrase célèbre de Clemenceau que vous avez fort justement citée à ce propos hante d’ailleurs mon imaginaire et ma mémoire.

Qu’il s’agisse des labels ou du fonctionnement des comités d’experts, accompagner la transformation est une nécessité à la fois pour l’État, pour les opérateurs et pour les établissements, dans le cadre d’un dialogue responsable.

Je tiens à rassurer M. le rapporteur pour avis Serge Lagauche sur la plateforme d’observation du spectacle vivant : ses travaux avancent, et de manière constructive.

Plusieurs chantiers ont d’ores déjà été lancés ou le seront dans les prochaines semaines : des études pilotes sur le financement de la culture, un tableau d’indicateurs communs ou encore une réflexion sur l’homogénéisation des données financières fournies par les structures du secteur.

Dans un paysage européen en pleine évolution, ne pas transformer aujourd'hui le panorama de la création en l’adaptant aux nouvelles formes de la révolution numérique serait mettre en péril les formes d’expression de demain.

Je sais tout l’intérêt que chacun d’entre vous porte au dossier de la Philharmonie. Je le partage pleinement, et j’ai beaucoup œuvré pour la défendre. Dans une lettre très récente qu’il a adressée au maire de Paris, M. le Président de la République a confirmé la poursuite de ce projet ambitieux.

C’est un dossier prioritaire, car il permettra au Grand Paris de bénéficier d’une salle de concerts susceptible d’accueillir les plus grands ensembles symphoniques et de rivaliser avec d’autres métropoles déjà dotées d’un tel outil de prestige et rayonnement culturel. Je pense à Berlin, mais également à Rome, …