Séance en hémicycle du 10 novembre 2005 à 11h00

Sommaire

La séance

La séance est ouverte à onze heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Mes chers collègues, je vous rappelle que, en tout état de cause, nous devrons suspendre nos travaux à onze heures cinquante, pour que ceux d'entre nous qui le souhaitent puissent assister à l'hommage aux sénateurs et aux membres du personnel morts pour la France, qui aura lieu à midi en haut de l'escalier d'honneur, en présence des membres du bureau.

Nous reprendrons nos travaux à l'issue de cette cérémonie.

M. le Premier ministre a fait connaître le 9 novembre 2005 à M. le président du Sénat qu'il retirait du bureau du Sénat, pour le déposer sur celui de l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif au retour à l'emploi et au développement de l'emploi (n° 64, 2005-2006), qui avait été déposé le 8 novembre 2005.

Acte est donné de cette communication.

J'informe le Sénat que la question n° 839 de M. Michel Billout est retirée de l'ordre du jour de la séance du mercredi 16 novembre, à la demande de son auteur, et que la question n° 831 de M. Christian Cambon est inscrite à l'ordre du jour de cette même séance.

(Ordre du jour réservé)

L'ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 6 de M. Nicolas About à M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'état de préparation de la France face aux risques d'épidémie de grippe aviaire.

M. Nicolas About demande à M. le ministre de la santé et des solidarités de bien vouloir lui faire connaître l'état de préparation de la France face aux risques d'épidémie de grippe aviaire, que le monde scientifique juge désormais plus que vraisemblable. Il souhaite savoir si des mesures de prévention sont déjà mises en oeuvre, compte tenu notamment de la survenance de cas avérés d'oiseaux infectés par le virus grippal d'Asie du Sud-Est sur le territoire européen, et si les pouvoirs publics envisagent de mener une campagne d'information publique sur cette maladie.

Au-delà de ces mesures préventives, et dans l'hypothèse d'un déclenchement de la pandémie, quelles sont les actions que le Gouvernement prévoit d'engager pour contrôler la propagation de la maladie, pour assurer, dans les délais nécessaires, l'approvisionnement de la population en médicaments rétroviraux, dispositifs de protection et vaccins et pour traiter les malades ?

La parole est à M. Nicolas About, auteur de la question.

Monsieur le ministre, le 6 octobre dernier, vous avez présenté, devant la commission des affaires sociales, les principales mesures du plan national de lutte contre la grippe aviaire et cette audition a montré le très grand intérêt que nous portons, depuis plusieurs mois déjà, à cette question.

La progression de l'épizootie en Asie, l'apparition des premiers cas avérés de la maladie en Europe centrale et les incertitudes liées à la mutation possible du virus H5N1, qui le rendrait transmissible d'homme à homme, font craindre le pire aux scientifiques et alimentent l'inquiétude de nos concitoyens, qui sont tenus quotidiennement informés de la moindre évolution du mal par des médias attentifs.

Cette situation justifie aujourd'hui votre présence, monsieur le ministre, afin de répondre aux questions que se posent légitimement les élus de la nation sur les mesures prévues par les pouvoirs publics pour préserver les Français d'une catastrophe sanitaire et, dans l'hypothèse où celle-ci surviendrait, en limiter les effets.

Permettez-moi d'abord de rappeler quelques données scientifiques, afin de circonscrire le phénomène sans dramatiser sa portée. Si des millions d'oiseaux et des centaines de mammifères - chats, tigres et léopards - ont déjà succombé à la maladie, cent vingt-quatre personnes seulement - oserais-je dire ! - ont été contaminées à ce jour par le virus H5N1, depuis son apparition en 1997. Et soixante-trois d'entre elles sont mortes, le plus souvent en raison de complications respiratoires aiguës. Il s'agit majoritairement d'éleveurs de volailles en Thaïlande et au Vietnam, c'est-à-dire de personnes en contact étroit, fréquent et prolongé avec des oiseaux atteints par la maladie.

A ce jour, malgré quelques cas suspects, la preuve n'est pas établie d'une contamination directe d'homme à homme. Le risque d'une pandémie directement due au virus H5N1 actuel semble donc pouvoir être écarté.

En revanche, une mutation lui permettant d'acquérir les caractéristiques d'un virus humain est possible, tout comme sa combinaison avec un virus grippal humain existant. Ce nouveau virus pourrait alors déclencher une véritable épidémie, d'autant plus dévastatrice que ce virus associerait l'agressivité de la composante aviaire et le haut degré de contagiosité du virus humain. Un tel scénario s'est déjà produit, notamment lors de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, qui a provoqué plus de 50 millions de morts, dont 300 000 en France, et qui, on le sait maintenant, était d'origine aviaire.

Les spécialistes s'accordent aujourd'hui pour considérer comme très probable la mutation ou la recombinaison du virus et, donc, la pandémie humaine qui en résulterait. En effet, le H5N1 est désormais présent chez certains mammifères, comme le porc, qui sont susceptibles d'être touchés également par un virus grippal humain. En outre, l'élimination de tous les oiseaux domestiques, à Hong Kong, en 1997, n'a pas permis d'endiguer sa progression. Ce virus est aujourd'hui endémique dans les élevages de volailles du sud-est asiatique et se répand massivement chez les oiseaux migrateurs, qu'il est utopique de penser exterminer. Enfin, il gagne en virulence, si bien que toutes les tentatives de vaccination animale se sont soldées par un échec. Cette remarque doit rester très présente à notre esprit, pour l'avenir, en cas de transmission du virus d'homme à homme.

Le nombre toujours plus important de pays touchés - des cas sont aujourd'hui avérés en Russie, en Turquie et en Roumanie, c'est-à-dire aux portes de l'Europe -, la puissance du virus et sa présence chez les oiseaux migrateurs indiquent que la France n'échappera pas à l'épidémie si les caractéristiques du virus se modifient. Il convient donc de s'y préparer au mieux pour éviter le scénario catastrophe annoncé par l'Institut de veille sanitaire, l'InVS, qui prévoit, si aucune action n'est entreprise pour contrôler l'expansion de la maladie, la contamination de 9 millions à 21 millions de Français, ce qui entraînerait 91 000 à 212 000 décès.

Toutefois, il n'est pas de fatalité en la matière, notamment pour un pays développé comme le nôtre : les conséquences de la catastrophe annoncée seront moindres si une politique pragmatique de prévention est menée.

En effet, nos atouts sont bien réels. Depuis le bilan dévastateur de la grippe espagnole, notre capacité à identifier rapidement et de façon parfaitement fiable un nouveau virus et, par conséquent, la possibilité de créer un vaccin adapté se sont largement améliorées. En outre, nous disposons de médicaments antiviraux encore efficaces, notamment l'oseltamivir, plus connu sous le nom de Tamiflu, qui permettent de prévenir la maladie ou d'en atténuer les effets s'ils sont pris dans les heures suivant les premiers symptômes.

Il existe également un dispositif épidémiologique performant, piloté par l'InVS et le bien nommé réseau GROG, groupes régionaux d'observation sur la grippe, qui devrait nous permettre de connaître rapidement les premiers cas de grippe dus au nouveau virus dans la population française.

Face à ces atouts, le point faible de la politique de lutte contre une pandémie probable de grippe aviaire tient à l'incertitude existant sur la nature du futur virus, notamment sur sa capacité de contagion d'homme à homme, qui conditionnera l'efficacité des mesures prévues. Toutefois, le risque potentiel justifie, à lui seul, les mises en garde de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et la mobilisation des pouvoirs publics français.

Il s'agit, d'abord, d'éviter que la pandémie ne touche notre pays, ce qui, on l'aura compris, paraît difficile. Des mesures de prévention et de protection existent malgré tout et c'est sur cet aspect de la situation, monsieur le ministre, que portent mes premières questions.

En ce qui concerne la seule épizootie de grippe aviaire, quelles sont les mesures prévues en matière de protection des élevages de volailles, notamment ceux qui sont organisés en plein air et pour lesquels cette caractéristique justifie une appellation d'origine contrôlée ?

Les premières estimations laissent entendre que plus de 20 000 emplois pourraient être menacés dans ce secteur d'activité. Certaines entreprises se trouvent déjà en difficulté, du fait d'une diminution importante de la vente de volaille, de 20 % à 25 % selon les estimations. Dès lors, envisagez-vous, monsieur le ministre, de lancer une campagne d'information à destination du grand public, pour rappeler que la consommation de volaille ne présente aucun danger ?

En cas d'épizootie avérée sur notre territoire, comment procèdera-t-on à l'élimination, sans risque pour la santé publique ni pour l'environnement, des volailles contaminées ? Un système de juste indemnisation des éleveurs a-t-il été envisagé ? On sait en effet qu'une indemnité compensatoire par bête abattue qui serait jugée trop faible par rapport au prix du marché pourrait favoriser la non-déclaration de cas, la contrebande et la revente clandestine d'oiseaux contaminés. Ainsi la progression de l'épizootie a-t-elle été plus rapide au Vietnam qu'en Thaïlande, en raison de la quasi-absence d'indemnité pour les éleveurs.

Enfin, la chasse aux oiseaux migrateurs, dont les plumes, en dispersant des particules de fiente, transmettent la maladie, sera-t-elle interdite, ou bien pensez-vous plus opportun d'encourager l'élimination de ces oiseaux ?

Pour ce qui touche à la protection de la France face à un risque venu de l'extérieur, dans quelle mesure est-il possible de contrôler l'entrée sur le territoire national des animaux et des individus porteurs du virus ?

Par ailleurs, les ressortissants français qui pourraient être touchés par la maladie dans un pays étranger seront-ils rapatriés, au risque de contaminer leur entourage, notamment le personnel soignant, ou seront-ils soignés sur place ?

A cet égard, je souhaite rappeler que le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, dernière épidémie humaine mortelle connue, dont le virus était pourtant moins contagieux que celui de la grippe saisonnière, s'est étendu à une trentaine de pays en un temps record, du fait d'un seul passager contaminé arrivant de la province de Canton à Hong Kong.

Une question essentielle se pose également en matière de vaccination contre la grippe saisonnière : faut-il la rendre obligatoire cette année, ne serait-ce que pour les professionnels de santé, les personnes à risque telles que les personnes âgées, les jeunes enfants ou les personnes immunodépressives ? Faut-il également le rendre également obligatoire pour tous ceux qui devront maintenir leur activité en cas de crise sanitaire, à savoir les forces de l'ordre, les pompiers, les enseignants, certains fonctionnaires et les commerçants qui vendent des biens de première nécessité ? Une telle campagne pourrait d'ailleurs être doublée d'une vaccination de ces populations contre le pneumocoque, afin de limiter les risques de complications respiratoires mortelles liées à une mutation du virus de la grippe.

Plusieurs arguments plaident, selon moi, en faveur d'une telle mesure.

Tout d'abord, on peut en attendre la diminution du nombre de grippes ordinaires en cas d'apparition de la pandémie et, par conséquent, un diagnostic plus rapide du nouveau virus, ce qui permettra une prise en charge immédiate des malades et évitera la prescription inutile d'oseltamivir à des personnes qui n'en auraient pas besoin.

Ensuite, il en résulterait sans doute un moindre risque de combinaison entre le virus aviaire et le virus grippal humain, si ce dernier est moins présent dans la population.

Enfin, on peut penser qu'une telle mesure favorisera le développement durable, par les laboratoires, des capacités de production de vaccins antigrippaux, indispensables pour qu'un vaccin spécifique soit produit rapidement et à grande échelle.

En outre, une réflexion plus large mérite d'être conduite sur la possibilité de vacciner l'ensemble de la population française, dans l'hypothèse d'une pandémie aviaire déclarée. A cet égard, est-t-il prévu de favoriser une vaccination prépandémique contre le virus H5N1 non muté ? Ce vaccin aura-t-il une efficacité quelconque sur l'homme, alors qu'il n'en a pas sur les animaux ?

S'agissant de l'usage des médicaments antiviraux, de nombreuses questions se posent également.

Par exemple, convient-il de limiter dès à présent la prescription d'oseltamivir, de façon à conserver les stocks pour une éventuelle pandémie ?

Doit-on favoriser la prise préventive d'antiviraux pour les personnes les plus exposées au risque de grippe aviaire ? Quel risque de résistance du virus une utilisation abusive d'antiviraux en cette période de grippe ordinaire fait-elle courir ? Ces médicaments cesseraient-ils d'être véritablement efficaces s'ils devaient être pris, ensuite, de manière curative ?

Sur le volet préventif de l'épidémie, il importe enfin d'examiner les implications financières. Vous comprendrez que la commission des affaires sociales, qui est chargée de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, s'en préoccupe. Aujourd'hui, une somme de 600 millions d'euros a été débloquée sur le budget de l'assurance maladie pour faire face aux dépenses relatives à la mise en oeuvre du plan national de lutte contre la grippe aviaire.

Monsieur le ministre, cette somme sera-t-elle suffisante en cas de pandémie pour couvrir non seulement les dépenses supplémentaires de masques, de médicaments antiviraux et de vaccins, mais aussi celles qui sont destinées, par exemple, à assurer la sécurité des pharmacies et des hôpitaux ? Si une « rallonge » budgétaire se révélait nécessaire, serait-elle prélevée sur le budget de l'Etat au titre de sa fonction régalienne de protection de la population ?

Par ailleurs, il est nécessaire d'organiser une réaction internationale coordonnée face à la menace pandémique. Il s'agit avant tout de faire preuve de solidarité, mais aussi de bien mesurer que la protection de notre pays sera d'autant mieux assurée que la contagion sera maîtrisée dans les pays où le virus nouveau apparaîtra.

En ce sens, si le virus H5N1 mute dans une autre partie du globe, en Asie du Sud-est par exemple, la France ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur les moyens de venir en aide aux pays touchés. Il est à craindre, en effet, que les pays qui n'ont pu endiguer à ce jour l'épizootie, en raison de l'absence d'un système de surveillance sanitaire vétérinaire efficace, ne soient également les premiers touchés par la pandémie.

L'apparition de la grippe aviaire nécessitera la mise en place de mesures de sécurité sanitaire pour les populations locales et pour ceux qui auront séjourné dans ces pays. De tels dispositifs avaient été déployés en 2003, lors de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, et avaient permis, en trois mois, son éradication. Je pense notamment aux mesures de restriction des déplacements ou de quarantaine.

Il conviendra alors que la France s'implique dans les actions de distribution d'antiviraux et de matériels de protection à ces pays, ainsi que dans des opérations d'aide à la recherche et à la production de vaccins, qui pourront débuter avec l'identification du nouveau virus.

A cette fin, qu'a prévu la communauté internationale ? Dans quelle mesure, et pour quelle enveloppe budgétaire, la France s'est-elle engagée à intervenir ? L'Union européenne est-elle impliquée dans ces opérations ?

A titre préventif, ne conviendrait-il d'ailleurs pas d'aider les pays les plus touchés par l'épizootie, en favorisant l'indemnisation des éleveurs et l'abattage des bêtes malades ? Cela présente selon moi l'intérêt d'alléger ces économies faiblement développées d'une charge qu'elles pourraient trouver trop lourde au regard de préoccupations hypothétiques de santé publique bien éloignées de leur objectif de subsistance.

Par la suite, la mise en oeuvre de mesures d'urgence dans les premiers pays touchés sera, je le rappelle, essentielle pour ralentir la progression de l'épidémie et limiter le nombre de victimes. Cela laissera également aux laboratoires le temps de concevoir, puis de produire, le vaccin adéquat en quantité suffisante.

Ma dernière série de questions est peut-être plus complexe encore, monsieur le ministre, et je vous prie de m'en excuser. Elle concerne les mesures qui sont envisagées au moment où la pandémie fera son apparition en France.

Deux hypothèses sont concevables. La première, optimiste, suppose que le vaccin a déjà pu être mis au point, dans le cas où la pandémie serait apparue à l'étranger et où sa progression aurait pu être ralentie. La seconde, plus défavorable mais peut-être plus probable, envisage l'absence de vaccin disponible.

Dans les deux cas, l'urgence consistera à éviter les occasions de transmission de la maladie. Quelles seront les mesures à prendre en matière de fermeture des lieux publics, écoles, administrations, entreprises, moyens de transport... ? Comment seront conciliés les impératifs de sécurité sanitaire avec le maintien du minimum de vie économique indispensable aux besoins de la population ?

Il s'agira, ensuite, de traiter les malades et de protéger leur environnement. La France disposera, nous a-t-on dit, au début de l'année 2006, de 14 millions de doses de Tamiflu, dont une partie « en vrac ». Ce stock sera-t-il suffisant en cas de pandémie, notamment si le médicament doit aussi être utilisé de manière préventive ? Le service pharmaceutique de l'armée est-il vraiment en mesure de conditionner rapidement sous forme de cachets l'oseltamivir qui serait conservé « en vrac » ?

Si les besoins devaient être supérieurs aux réserves, les laboratoires français seront-ils à même de compléter la fabrication assurée par le laboratoire Roche, qui possède le brevet du Tamiflu ?

Dans le même ordre d'idée, les 200 millions de masques respiratoires FFP2 qui devraient être disponibles à la fin de l'année seront-ils suffisants en cas de pandémie, alors que leur utilisation n'est efficace que pendant six heures ? Les capacités de production nationales seront-elles à même de répondre à une explosion de la demande ?

Je souhaite également vous interroger, monsieur le ministre, sur la sécurité des personnes et des biens dans un contexte de crise.

Dès lors que les stocks d'antiviraux, de masques respiratoires et de matériel de protection sont, par définition, limités, avez-vous fixé des critères de priorité pour leur distribution, par exemple en faveur du personnel soignant et des forces de l'ordre ?

Le risque d'un mouvement de panique en cas d'épidémie est élevé. Comment sécuriser la distribution de médicaments et de masques, notamment par les officines ? Aura-t-on d'ailleurs les moyens de contrôler les produits de contrebande ou de contrefaçon, qui circulent déjà - nous en avons la preuve -, par exemple sur Internet ?

Par ailleurs, les personnels soignants et les hôpitaux se trouveront en première ligne et risquent de faire l'objet de harcèlement ou de menaces, surtout si, comme le prévoit le plan national de lutte contre la grippe aviaire, seuls les 5 % des malades les plus atteints auront accès à l'hôpital. On imagine mal des parents rester sereinement à leur domicile avec un enfant contaminé sans exiger au plus vite, et par tous les moyens, que des soins lui soient dispensés par un médecin de ville, probablement débordé, ou à l'hôpital.

Les services de santé disposeront-ils alors d'un dispositif de sécurité adapté, de façon à permettre une organisation optimale des soins à domicile et à l'hôpital ?

En outre, de quelle manière sera organisée la campagne de vaccination lorsqu'un vaccin aura été trouvé ? Obéira-t-elle également à des règles de priorité au profit de certains publics ?

La France aurait réservé par avance 40 millions de doses de vaccin de ce type. Cette quantité sera-t-elle suffisante si, comme cela semble évident, un rappel est nécessaire pour assurer l'efficacité du traitement ?

Enfin, la question centrale porte sur le délai de disponibilité d'un vaccin efficace mis au point à partir du virus muté. Est-il réellement concevable que celui-ci puisse être créé, testé et fabriqué en moins d'un an ? Le médecin que je suis reste malheureusement sceptique.

Telles sont, monsieur le ministre, les nombreuses questions que pose aujourd'hui la mise en oeuvre du plan national de lutte contre la grippe aviaire et sur lesquelles nous attendons des réponses. Je souhaite, pour ma part, que soit scrupuleusement respecté le principe de précaution, au moment où l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déclare qu'il ne s'agit pas de savoir si la pandémie aura lieu, mais quand. Il convient toutefois d'éviter de créer une psychose chez nos concitoyens, qui nuirait à l'efficacité des mesures de prévention et à la prise en charge des éventuels malades.

Les modalités selon lesquelles notre pays, que je souhaite fidèle à sa tradition humaniste, interviendra en faveur des pays touchés par la pandémie méritent également d'être discutées.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

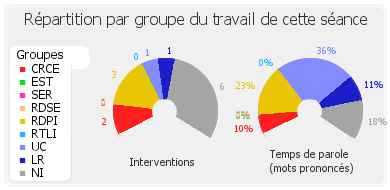

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.

Dans le débat, la parole est à M. Guy Fischer.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans la mesure où Nicolas About vient de nous présenter un exposé excellent et exhaustif de la situation et comme je partage le temps de parole dévolu au groupe CRC avec ma collègue Gélita Hoarau, je serai bref.

Le risque de pandémie existe. Nous savons que le virus est très contagieux chez les oiseaux et que le virus de la grippe saisonnière mute très rapidement.

Cette menace est suffisante pour que nous exigions au minimum non seulement une information claire à destination de la population, qui doit être associée aux décisions, mais surtout des moyens financiers suffisants.

En effet, selon David Nabarro, coordinateur des agences des Nations unies concernées par l'épizootie, « l'urgence sanitaire mondiale est de juguler la maladie chez les animaux ». Il estime les sommes nécessaires à 180 millions de dollars.

A ce jour, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, n'aurait réuni qu'une trentaine de millions de dollars. L'urgence sanitaire est donc de trouver, dans les semaines qui viennent, les 150 millions de dollars qui manquent. La conférence internationale qui vient de se tenir au siège de l'OMS s'est engagée à dégager des moyens financiers de l'ordre d'un milliard de dollars.

En outre, cette menace de pandémie révèle une nouvelle fois les écarts de niveau de vie et de conditions sanitaires à l'échelon mondial.

Il faut véritablement offrir aux pays du Sud - que ce soit en Afrique ou en Asie - la chance de sortir du sous-développement. Il est évident que, si le Sud n'a pas les moyens de lutter contre la maladie, c'est la planète entière qui en souffrira.

Plus encore, il s'agit de répondre rapidement à la question de savoir qui fabriquera les médicaments et les vaccins.

En raison des menaces de pandémie, les ventes de Tamiflu par le laboratoire suisse Roche se sont élevées à 553 millions d'euros. Je pense d'ailleurs que ce montant doit être revu à la hausse.

Aujourd'hui, ce laboratoire ne peut pas faire face à la demande, mais il est propriétaire du brevet. Il a néanmoins apporté quelques réponses. Depuis 2001, les accords de Doha acquis de haute lutte pour l'accès au médicament contre le sida dans les pays du Sud prévoient la possibilité pour des Etats d'ignorer un brevet afin de produire des médicaments génériques. C'est le système de la licence obligatoire.

Or, de son côté, le laboratoire Roche parle de licence « volontaire », ce qui lui permettrait de choisir les laboratoires qui produiraient les médicaments et de fixer les prix. Des choix, notamment avec sept ou huit entreprises, sont en train de se dégager et les négociations avec les Etats en passe d'aboutir.

Il nous paraît donc très important d'exiger que les vaccins soient produits sous la responsabilité des Etats garants de la santé publique et que cette production ne soit pas laissée au libre choix de l'industrie pharmaceutique. De notre point de vue, le laboratoire Roche devrait abandonner son brevet. Tous les pays, notamment les plus pauvres, doivent avoir accès aux médicaments et aux vaccins.

Ce médicament antiviral pose bien d'autres questions encore, auxquelles il faudra répondre.

Il n'est pas possible d'accroître la charge financière publique sans s'interroger sur la réelle efficacité des médicaments qui sont massivement achetés. Je tiens à rappeler que ce sont les assurés sociaux qui, par leurs cotisations, financent l'achat des médicaments antiviraux, donc du Tamiflu.

Mais ce médicament est-il réellement efficace ? Nous souhaitons, monsieur le ministre, que vous nous confortiez.

Je tiens juste à rappeler que, le 11 février 2004, la Commission de la transparence a évalué l'efficacité du Tamiflu dans le traitement de la grippe. Le service médical rendu a été estimé « insuffisant ». Il y a là une véritable question à laquelle nous aimerions que vous nous répondiez. Il s'agit certes d'une étude sur l'efficacité du Tamiflu dans le cadre de la grippe et non de la grippe aviaire, mais cela incite tout de même à prolonger les évaluations.

En outre, nous examinerons ici même, la semaine prochaine, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, pour 2006.

Les menaces de pandémie posent, bien entendu, la question du nombre de médecins, d'infirmiers et d'hôpitaux. Il faut, dès aujourd'hui, stopper les fermetures de lits, de services et d'hôpitaux, car la population ne comprendrait pas que les structures ne correspondent à la réalité des risques encourus. Au contraire, il faut envisager de conforter les structures hospitalières, voire d'en rouvrir certaines.

Enfin, il est malheureusement à craindre que cette menace de pandémie ne serve de révélateur à la politique sociale et de santé du Gouvernement.

Les sans-papiers, les sans domicile fixe et les précarisés sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Ils seront également les premiers touchés, parce qu'ils échappent le plus souvent à la prévention et n'ont pas les moyens d'accéder à un système de santé de plus en plus individualisé.

M. Nicolas About acquiesce.

C'est pourquoi, au-delà de l'indispensable prévention, il faut de nouveau garantir un système de santé solidaire et efficace, doté de moyens à la hauteur des enjeux auxquels il doit faire face.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. -M. Nicolas About applaudit également.

M. Marcel Deneux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sommes-nous menacés par un risque réel de pandémie ? Sommes-nous victimes d'un mouvement de panique aussi irrationnel que criminel pour toute la filière avicole ? Faut-il stocker du Tamiflu et craindre les pigeons ou jouir de la saveur d'un poulet rôti ? En un mot, quelle maladie a-t-on le plus de chance d'attraper : la grippe aviaire ou la « précautionnite » aiguë ?

Sourires

A cette question centrale pour le débat qui nous occupe, bien rares sont les Français susceptibles de répondre aujourd'hui avec aplomb. Depuis un mois, les informations les plus floues et les plus contradictoires circulent sur ce thème, alimentant la peur, gonflant sans doute le chiffre d'affaires de quelques laboratoires pharmaceutiques inspirés.

Mais que sait-on au juste du risque de pandémie ? Les associations de consommateurs s'interrogent toujours. Plusieurs éléments semblent acquis. Le virus H5N1 ne menace l'homme que dans des circonstances très marginales. Il ne se transmet qu'à des êtres humains en contact très étroit avec des oiseaux.

Cette contamination est très rare : en deux ans, moins de 70 décès dus au H5N1 ont été recensés dans le monde, alors que des millions de volailles ont été touchés. Lorsqu'elle se produit, la contamination se fait par voie respiratoire et par les yeux.

En revanche, la consommation de viande ou d'oeuf ne peut pas être un facteur de transmission du virus lorsque les aliments en question sont cuits.

Le virus ne se transmet pas d'homme à homme.

A l'aune de ces informations, le risque paraît restreint et les mesures de confinement des élevages de plein air sont, me semble-t-il, exagérées. Dans mon département, que vous connaissez, monsieur le ministre, la fédération des chasseurs de la Somme les a dénoncées, ainsi que l'interdiction de l'utilisation et du transport des oiseaux élevés par les chasseurs pour attirer, par leurs cris, leurs congénères sauvages. L'objet de l'opération est d'éviter les contacts entre ces volatiles et des oiseaux migrateurs porteurs du virus. Ces dispositions ont finalement empêché les chasseurs de la Somme de jouer à plein leur rôle de « vigies de la faune et de l'avifaune ».

Cela revient à ignorer le fait que les chasseurs pourraient être en mesure, avec leurs oiseaux, de détecter le moindre indice d'apparition du virus sur tout le territoire départemental. Peut-être des aménagements seraient-ils souhaitables. Il y a là une occasion perdue d'accroître le rôle social des chasseurs.

Le confinement des oiseaux appelants se justifie-t-il, dans la mesure où ils peuvent être utilisés comme d'excellents indicateurs sanitaires ? Envisagez-vous d'abroger l'arrêté de confinement au profit d'un système de veille sanitaire mieux adapté, autorisant l'usage de ces oiseaux ? C'est, monsieur le ministre, ma première question.

Les spécialistes craignent que, dans l'avenir, un porc ou un être humain n'attrape le H5N1 alors qu'il est déjà atteint par le virus de la grippe humaine. Dans ce cas de figure, le virus de la grippe aviaire pourrait muter et devenir transmissible d'homme à homme. La pandémie serait possible, une pandémie semblable à celle qui ravagea le monde au sortir de la Première Guerre mondiale.

Serions-nous alors en mesure de lutter contre elle ? C'est à cette question qu'il faut répondre, si possible avec précision.

Afin de lutter contre un tel risque, peu probable mais réel, le Gouvernement a déclaré avoir constitué un stock de 14 millions d'antiviraux de type Tamiflu.

Or, deux questions se posent. D'abord, le Tamiflu est-il efficace ? Ensuite, dans l'affirmative, les stocks constitués sont-ils suffisants ?

L'efficacité du Tamiflu semble en effet très relative. Le médicament doit être administré dans les quarante-huit heures qui suivent l'exposition au virus.

Cet antiviral, produit par le laboratoire Roche, agit en théorie sur tous les sous-types de virus grippal, y compris celui de la grippe espagnole de 1918.

Mais son efficacité sur un virus pandémique n'est pas avérée. En sait-on plus sur l'utilité des stocks de Tamiflu, sur les quantités nécessaires pour faire face à une éventuelle pandémie majeure ?

Par ailleurs, plusieurs laboratoires travaillent à l'élaboration de vaccins. Ces travaux sont-ils utiles, dans la mesure où aucun vaccin ne peut être mis au point avant l'apparition du virus pathogène ?

Je poserai une dernière question, qui est sans doute la plus angoissante. Si un virus comme celui de la grippe espagnole refaisait son apparition, serions-nous en mesure de le combattre efficacement ? Les chiffres que j'ai pu recueillir à ce sujet sont des plus contradictoires. Selon certains, les antiviraux suffiraient à sauver des millions de vies. En revanche, selon les scénarios les plus alarmistes, 175 millions de personnes pourraient en mourir. Là-dessus, le public mérite d'être éclairé ; il doit l'être.

M. About a posé une série de questions ; je ne veux pas les répéter, mais j'attends avec intérêt vos réponses, monsieur le ministre. Disposez-vous d'éléments concrets, garantissant une forte crédibilité aux décisions prises et leur bonne adéquation à la situation réelle de la France ?

Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je commencerai par remercier mon collègue M. Nicolas About d'avoir posé cette question orale avec débat à M. le ministre de la santé et des solidarités sur un sujet si important.

Ce n'est pas encore la psychose de la grippe aviaire, mais l'inquiétude grandit. Selon les experts, une pandémie de grippe est inévitable et peut-être imminente. Un responsable de l'OMS a déclaré que la question n'est pas de savoir si une nouvelle pandémie grippale peut arriver, mais quand. Dans quelques jours, quelques mois ou quelques années ?

Face à une telle menace, il y a urgence pour que chaque pays mette au point, en prévision et en vertu du principe de précaution, des plans de lutte pour limiter les contagions, organiser la prise en charge des personnes infectées et maintenir les activités indispensables à la bonne marche de la collectivité.

En France, l'enjeu est de taille. D'après les prévisions de l'Institut de veille sanitaire, une pandémie grippale d'origine aviaire pourrait toucher 9 millions à 21 millions de personnes et être responsable de nombreuses hospitalisations - entre 455 000 et 1, 1 million - et de 91 000 à 212 000 décès !

Bien que ce scénario « catastrophe » ne soit pas d'actualité, les autorités sanitaires ne peuvent plus ignorer de tels risques.

Même si les autorités françaises ont mis en place un « plan national de lutte contre une pandémie grippale », la volonté d'être informé est tout à fait légitime. La plus grande transparence est le meilleur moyen de lutter contre une quelconque psychose.

Effectivement, à l'heure actuelle, des problèmes apparaissent déjà. Ainsi, la découverte du virus de la grippe aviaire en Roumanie et en Turquie a relancé les craintes d'une épidémie humaine.

Même si ces pays ont pris des mesures sanitaires telles que l'abattage d'un grand nombre de volailles et malgré des déclarations rassurantes à la population, l'arrivée de ce virus a provoqué, dans ces deux pays, une ruée dans les pharmacies et l'épuisement, en quelques heures, du stock de l'antiviral Tamiflu.

Aujourd'hui, en France, en raison de la couverture médiatique et des rumeurs, le Tamiflu n'est déjà plus disponible.

Il est important de faire passer l'information, en précisant qu'il est inutile de se précipiter dans les pharmacies pour essayer d'obtenir du Tamiflu. En outre, il est formellement déconseillé d'acheter ces produits sur Internet, sous peine de se retrouver avec un médicament cher et totalement inefficace en cas de véritable épidémie.

Avez-vous agi en ce sens, monsieur le ministre ?

Nous pouvons comprendre l'inquiétude de nos concitoyens, car, permettez-moi de le dire, en l'absence d'une information claire délivrée par les autorités, des désordres sont apparus. Ainsi, la Commission européenne a expliqué que le virus de la grippe aviaire n'était pas présent en Roumanie, avant de revenir, dès le lendemain, sur ses déclarations. Le public se tourne par conséquent vers les médecins généralistes et les pharmaciens. Il est donc important de faire preuve de plus de transparence en matière de communication.

Par ailleurs, je tiens à préciser que, dans notre pays, le Tamiflu est exclusivement délivré sur prescription médicale et qu'il ne peut être délivré que lorsqu'une épidémie de grippe aviaire est avérée. Pourquoi, ce médicament n'est-il quasiment plus disponible aujourd'hui dans les pharmacies ? Le Gouvernement a-t-il pris des mesures ?

Alors que médecins et pharmaciens, c'est-à-dire les soignants de première ligne, sont submergés par les questions de leurs patients sur la grippe aviaire, pourquoi ne bénéficient-ils d'aucune consigne, d'aucun matériel pédagogique ? Chaque jour ouvrable, les médecins accueillent un million de personnes et les pharmaciens trois millions.

Face à une pandémie, les médecins seront-ils prêts ? Au lieu de leur annoncer le nombre de morts à craindre, ce qui constitue une donnée abstraite, il serait préférable, pour qu'ils prennent mieux conscience du problème, de leur expliquer qu'ils vont devoir prendre en charge 300 patients supplémentaires par semaine.

Le Gouvernement et les autorités de santé doivent donc planifier cette situation et donner les moyens et les outils pour y faire face.

Ce dont la population a surtout besoin maintenant, c'est d'informations simples, pesées, concrètes, objectives et à la portée de tous. En effet, la transparence n'est ni l'alarmisme ni la dissimulation.

J'ai une autre interrogation. Si le virus devenait transmissible d'homme à homme, quelle serait exactement la stratégie française anti-pandémie ? Le plan national de lutte contre ce fléau, régulièrement mis à jour, serait-il suffisant ?

Actuellement, l'objectif est d'éviter toute épidémie animale en France, ou au pire de la contenir et de l'éradiquer, tout en prévenant toute transmission humaine. Pour ce faire, le plan prévoit de renforcer les mesures de surveillance des volailles françaises, de prévenir les importations des pays infectés et d'informer les professionnels de santé et le grand public, en particulier les voyageurs se rendant en Asie ou en revenant.

A ce stade du plan, j'insiste sur le rôle essentiel que les vétérinaires auront à jouer pour améliorer la détection précoce de la grippe aviaire. L'échange rapide et l'analyse d'échantillons de virus peuvent apporter une réponse immédiate. Accroître la prévention nationale et le soutien aux services vétérinaires, plus particulièrement dans les pays en voie de développement, me paraît donc fondamental.

S'il y a épidémie, différentes mesures devront obligatoirement être prises : contrôle et fermeture d'établissements publics et privés, restriction des déplacements, réquisition de tous les moyens de communication nécessaires, ainsi que de tous les locaux et moyens de transport utiles.

Le plan prévoit également la constitution d'un stock important d'antiviraux, essentiellement de Tamiflu, et de masques, ainsi que des pré-commandes de vaccins.

A la fin de l'année 2005, la France devrait ainsi disposer d'un stock de 140 millions de doses de Tamiflu, permettant de soigner quatorze millions de personnes, à raison de deux doses quotidiennes pendant cinq jours, et de quelques centaines de milliers de boîtes de Relenza. Monsieur le ministre, en cas d'épidémie, la France aura-t-elle d'un stock suffisant de Tamiflu ?

De plus, une souche de virus H5N1 résistante au Tamiflu, mais sensible au Relenza, a été découverte au Vietnam.

Dans le cas où le Tamiflu ne serait pas efficace, le Gouvernement a-t-il prévu un stock important de Relenza ? Certains experts estiment qu'il conviendrait de compléter les stocks nationaux de Tamiflu par des stocks équivalents de Relenza. L'utilisation ciblée de médicaments antiviraux et la mise en place de mesures d'isolement permettraient d'éviter une hécatombe, à condition de réagir suffisamment vite.

En outre, comment faire la différence entre une grippe aviaire et une grippe classique ? Existe-t-il des moyens de diagnostic rapide permettant de distinguer les deux cas ?

Comme le soulignent les chercheurs, « l'efficacité de la politique d'endiguement de la pandémie dépend du recensement des cas cliniques et de la vitesse avec laquelle les médicaments antiviraux sont délivrés ».

En effet, si les médicaments doivent être pris précocement, dans les quarante-huit heures suivant les premiers symptômes, la distribution devra être organisée de façon rigoureuse.

Même s'il est impossible de prévoir le moment exact où surgira la pandémie, il est urgent de s'y préparer. Aujourd'hui, le virus ne peut pas prendre l'homme par surprise, car l'alerte est générale et la surveillance internationale. Chaque pays se doit d'établir un principe de précaution.

En cas de pandémie, ce sont, dans un premier temps, les antiviraux qui joueront un rôle important, puis les vaccins. Les problèmes d'approvisionnement et d'inégalité d'accès devront être résolus avec une urgence particulière.

Si l'on ne peut prévoir ni la date de la prochaine pandémie ni sa gravité, les précédents historiques montrent que de tels événements provoquent toujours une explosion du nombre de cas et de décès, entraînant une paralysie temporaire des services publics et de la productivité économique. Le Gouvernement doit donc se préparer à transformer les services de santé, y compris les unités d'urgence et de soins intensifs, et à augmenter le nombre de places dans les morgues, afin de faire face à un accroissement soudain et considérable des besoins.

Une autre conséquence sera l'absentéisme accru, qui touchera tous les secteurs de l'activité économique, et une réduction temporaire des capacités des services publics essentiels, concernant les soins de santé, la police, les transports, l'eau, le gaz, l'électricité, les télécommunications, la défense, les prisons. Seront concernés aussi les parlementaires.

Pour éradiquer une pandémie, outre la constitution de stocks de médicaments, il faut prévoir d'autres mesures, telles que des exercices de simulation, la mise en quarantaine d'une zone ou un isolement. Monsieur le ministre, sommes-nous prêts à prendre de telles mesures ?

Il ne faut pas oublier que, dans la plupart des hôpitaux, les services restent centrés sur la gériatrie, la pédiatrie, les maladies cardio-vasculaires et la chirurgie. De nombreux services infectieux ayant été fermés, le niveau de préparation a baissé. Ainsi, les infirmières en milieu hospitalier ont-elles reçu les consignes vestimentaires d'usage pour prendre en charge un malade contagieux. Des chambres d'isolement existent bien, mais leur nombre est insuffisant, tout comme les capacités d'accueil, qui seront très limitées.

Par ailleurs, nos hôpitaux ultramodernes doivent évoluer : souvent constitués de grands bâtiments monoblocs, ils sont moins bien conçus que les structures pavillonnaires d'autrefois, qui permettaient de limiter les risques de transmission de l'infection. Avons-nous les moyens suffisants pour réagir rapidement ?

La lutte contre une pandémie ne se fait pas qu'au niveau national, il faut également aider les pays en voie de développement. En effet, prévenir une pandémie, c'est également aider les pays confrontés à des épizooties de grippe aviaire à s'en débarrasser et à stopper celles-ci avant qu'elles ne s'étendent ou, pis, qu'elles ne se transforment, d'où l'importance d'une action et d'une mobilisation internationales.

Monsieur le ministre, quel est votre plan pour les Français établis à l'étranger ?

Même si des déclarations de bonnes intentions marquent une avancée en termes de coopération avec les pays en voie de développement, elles demeurent cependant limitées. Il faut aider ces pays à planifier leur propre production de vaccins, évaluer les possibilités de leur transférer les techniques de fabrication et mettre au point des projets pilotes.

Si l'épidémie surgissait aujourd'hui, la production actuelle d'antiviraux permettrait de couvrir les besoins de 2 % de la population. Même si les laboratoires Roche entendent augmenter leur production, nous sommes loin de pouvoir offrir un traitement au monde entier !

Concernant la production de vaccins, les mêmes problèmes se posent, d'autant plus que, à la différence des antiviraux, ces produits ont une durée de vie très limitée.

Monsieur le ministre, avez-vous débloqué des fonds pour les pays en voie de développement ?

Pour conclure, j'insiste sur le fait qu'il faut engager une action déterminée en matière de protection et de prévention contre une éventuelle et future pandémie de grippe humaine. Cela relève de la responsabilité du Gouvernement de dégager des moyens importants et de s'appuyer sur le système français de santé publique, sur la sécurité sociale, les hôpitaux publics et militaires, qu'il faut maintenant coordonner de manière active.

Le Gouvernement doit assurer une information transparente et régulière de tous les acteurs politiques, de santé, mais également de l'opinion publique. Seule une transparence totale permettra de lutter contre une quelconque psychose et de préparer la façon dont nos concitoyens devront se conduire. Il faut conjuguer prévention, veille sanitaire, politiques publiques et solidarité internationale.

Applaudissements

Mes chers collègues, comme je l'avais annoncé, nous allons interrompre nos travaux pendant vingt minutes.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à douze heures dix.

M. Philippe Richert remplace M. Adrien Gouteyron au fauteuil de la présidence.

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la question orale avec débat n° 6 de M. Nicolas About à M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'état de préparation de la France face aux risques d'épidémie de grippe aviaire.

Dans la suite du débat, la parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est au nom du groupe UMP que je m'exprime.

Comme beaucoup de nos collègues, comme beaucoup de nos concitoyens aussi, n'étant pas experts, nous nous interrogeons avec le souci de comprendre. Des lectures et des rencontres avec des experts nous ont également aidés dans notre démarche.

Que comprendre et que sait-on ?

Premièrement, le virus de la grippe aviaire, nous disent les experts, existe depuis très longtemps.

En 1997, à Hong Kong, il est apparu pour la première fois sous une forme hautement pathogène, tuant les poulets en quarante-huit heures, avec un taux de mortalité voisin de 100 %. Cet épisode a coïncidé avec la première flambée humaine de dix-huit cas grippaux, dont six mortels.

Deuxièmement, le virus de la grippe aviaire, lorsqu'il atteint un animal, est particulièrement virulent et mortel. Selon les experts, ce virus qui, pour le moment, ne touche que l'animal a d'ores et déjà entraîné des catastrophes économiques dans les pays les plus touchés.

Ainsi, lors des flambées asiatiques du virus au début de l'année 2004, 120 millions d'oiseaux d'élevage sont morts. Les conséquences économiques ont été dramatiques, car une part importante des volailles est élevée dans de petites fermes rurales qui procurent aux familles une source importante de revenus et 30 % de l'apport en protides alimentaires total. Les pertes économiques ont été évaluées à 10 milliards de dollars.

Troisièmement, le dernier congrès des vétérinaires vient de nous rappeler - je m'étonne d'ailleurs que ce sujet n'ait pas fait l'objet de communications plus importantes - que nous pouvons manger de la volaille cuite ou même crue, ...

... à condition qu'il s'agisse bien du virus de la grippe aviaire animale, parce que le patrimoine génétique de la grippe aviaire contaminé est celui du patrimoine génétique de l'ADN du poulet.

De plus, même si une volaille contaminée par le virus de la grippe animale est mutée avec le virus humain, il serait possible de manger cette volaille à condition de la cuire, puisque ce virus meurt à la cuisson.

En conséquence - et le président de notre groupe y tient beaucoup -, il convient de faire un effort de communication en la matière, afin d'aider, notamment à l'approche de Noël, la filière aviaire française, pénalisée par la baisse très nette - de l'ordre de 25 % - de la consommation de volailles dans notre pays. C'est encore pire en Italie, où la baisse est de 40 % et où un très maladroit message a été diffusé concernant des sportifs de haut niveau qui ne consommeraient désormais plus de volailles.

La polémique sur les oeufs crus provoquée par l'EFSA, organisme de sécurité alimentaire européen, n'a rien arrangé. Cela démontre bien l'indispensable effort de communication et de sérénité dont nous devons faire preuve pour ne pas créer plus de dégâts encore.

Quatrièmement, les experts nous disent que ce virus H5N1 est un virus qui affecte l'animal. En effet, si le virus ADN n'a pas la clef ADN de mon patrimoine génétique, il ne peut affecter ma cellule. C'est comme si l'on voulait ouvrir la porte de la Banque de France avec la clé de son appartement ! En d'autres termes, il ne semble pas possible que, génétiquement et physiquement, le virus de la grippe aviaire puisse se coupler avec le virus de la grippe aviaire humaine, donnant lieu à un nouveau virus.

Les seuls virus animaux qui se transmettent à l'homme sont, m'a-t-on dit, des zoonoses, c'est-à-dire des virus possédant à la fois le patrimoine génétique de l'animal et le patrimoine génétique de l'homme. Le dictionnaire nous indique que la rage, la brucellose, la tuberculose sont des zoonoses. Il n'est pas fait mention de la grippe aviaire.

Ainsi, selon le docteur Margaret Chan qui travaille pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le virus aviaire H5N1 possède aujourd'hui deux des trois caractéristiques d'un virus pandémique : il est inconnu du système immunitaire humain ; il lui manque la possibilité d'être transmis facilement d'homme à homme.

Dans ces conditions, comment une recombinaison en un virus transmissible à l'homme est-elle possible ? Est-ce en raison du progrès scientifique, qui permettrait la mutation de ce virus ?

Si tel était le cas, on comprendrait que, depuis le début de l'épidémie, un peu plus d'une centaine de cas humains, dont une soixantaine de décès, d'après l'OMS, aient été confirmés, qui seraient la conséquence d'une contamination de l'animal à l'homme.

Lors de votre audition par la commission des affaires sociales du Sénat, monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que, dans l'hypothèse d'une recombinaison du virus avec transmission interhumaine, le nombre de cas pourrait être important dans notre pays. Selon une modélisation réalisée par l'Institut de veille sanitaire, on pourrait constater, en l'absence d'intervention, 200 000 décès et un million d'hospitalisations.

Les chiffres ainsi annoncés sont très impressionnants et amènent nos concitoyens à se poser bon nombre de questions. Comment le virus peut-il muter ? Saurons-nous le contenir, le réduire, s'il devenait tout à coup transmissible à l'homme ? Sommes-nous prêts à affronter la réalité d'une pandémie humaine ?

Sous votre impulsion, monsieur le ministre, le Gouvernement a doté la France d'un plan de lutte contre une éventuelle pandémie. Je ne reviendrai pas sur les mesures vétérinaires qui ont été évoquées par mes collègues, ni sur les dispositions de portée concrète qui ont été prises sur le plan sanitaire, si ce n'est pour demander comment la population, notamment les personnes d'origine étrangère, en sera informée, y compris au sein, par exemple, des structures de la protection maternelle et infantile.

En ce qui concerne les masques, je poserai exactement la même question que M. Nicolas About. Des commandes d'un volume important ont été passées, nous avez-vous dit, monsieur le ministre. Certains hôpitaux ont d'ores et déjà été livrés, mais quels seront les critères de priorité ?

S'agissant des médicaments existants, plusieurs interrogations sont en suspens.

Dispose-t-on de preuves de l'efficacité des antiviraux, les informations étant, à cet égard, parfois contradictoires ? Est-il vrai que, pour être efficaces, ils doivent impérativement être administrés dans les quarante-huit premières heures ? Comment les médecins sauront-ils à quel moment ils devront les prescrire ? Ne prend-on pas le risque de favoriser le développement de résistances ?

En outre, a été évoquée à plusieurs reprises l'importance d'organiser la distribution de ces médicaments. Eu égard à la psychose qui a provoqué une ruée dans toutes les pharmacies pour se procurer les antiviraux, les fameux Tamiflu et Relenza, la décision de confier à l'armée la conservation et la distribution des stocks semble bien entendu judicieuse, tant il est vrai qu'il apparaît dangereux de faire peser sur les pharmaciens d'officine une telle responsabilité, et les risques qui l'accompagnent. Cependant, je souhaiterais connaître la façon dont ce dispositif est mis en place en vue d'assurer le conditionnement et l'acheminement des médicaments en toute sécurité et avec rapidité, sans oublier, bien évidemment, l'outre-mer, ni les Français installés à l'étranger.

Par ailleurs, des scientifiques ont affirmé qu'un certain nombre de molécules étaient disponibles mais qu'elles n'avaient pas été commercialisées, n'étant pas assez rentables. Existe-t-il des pistes à explorer sur ce plan ?

Concernant le vaccin, vous avez rappelé, monsieur le ministre, que de six à huit mois seraient nécessaires pour élaborer un vaccin efficace et en diffuser les premières doses. D'ores et déjà, les laboratoires pharmaceutiques s'entraînent sur les souches connues du virus, telles que H5N1, ou même sur le virus de la « grippe espagnole », qui serait du même type.

Certains évoquent en outre la possibilité de vaccins ADN, qui pourraient être fabriqués plus facilement. Qu'en sait-on ? En effet, comme l'a souligné M. Deneux, comment fabriquer un vaccin contre un virus qui n'existe pas ?

Je voudrais aussi aborder le problème de la vaccination contre le virus de la grippe saisonnière. Alors que l'on est certain de son inefficacité contre la grippe aviaire

M. Nicolas About s'étonne

Toutefois, nous avons consommé beaucoup plus vite que prévu le stock des vaccins fabriqués pour l'année en cours. Or, pour le moment, on ne sait pas si les personnes à risque ont anticipé la vaccination ou si c'est un autre public qui s'est fait vacciner. Dans la seconde hypothèse, le risque de pénurie est réel. Cette situation est regrettable et nécessite, me semble-t-il, que l'on lance un appel à la raison.

De plus, en cas de risque de mutation du virus vers une forme humaine, des mesures extrêmes ont été évoquées, notamment par M. About : fermeture des écoles, arrêt des transports, suspension des activités professionnelles afin de limiter les possibilités de transmission du virus. Ce seraient là de très graves décisions, lourdes de conséquences sur le plan de la vie économique, qui risqueraient de déboucher sur une crise économique d'une ampleur dramatique. Il ne faudrait pas que la paralysie du pays provoquée par de telles décisions puisse avoir des conséquences encore plus graves que la pandémie elle-même, sachant que de telles mesures ne feraient que retarder celle-ci de quelques semaines, selon un expert de Londres.

Mon avant-dernière observation concernera l'importance de la communication dans l'information du public, d'une part - j'ai évoqué tout à l'heure les conclusions du congrès international de vétérinaires qui s'est tenu voilà trois semaines, dont la population n'a absolument pas été informée -, dans la réussite de la riposte à une éventuelle pandémie, d'autre part.

En effet, il est important de comprendre la réalité des risques de transmission sans s'affoler pour autant, d'adapter ses comportements à l'évolution de la situation, d'adhérer aux mesures d'intérêt collectif en termes de bon usage des masques, des antiviraux et des vaccins.

C'est sans aucun doute sur cette communication que nos efforts, ainsi que ceux des médias, doivent porter, afin que chacun puisse disposer de toute l'information nécessaire pour agir de façon sereine, cohérente et efficace devant le risque. Il ne faut ni affoler ni entrer dans le déni. Une grande transparence est donc nécessaire. A cet égard, certains s'interrogent sur la médiatisation importante de cette maladie. Là encore, le traitement de l'information doit être maîtrisé, et les journalistes doivent prendre leur part de responsabilités.

Enfin, monsieur le ministre, la réelle question n'est-elle pas la suivante : au regard de ces nouveaux virus - notamment ceux du SRAS et de la grippe aviaire - et des progrès scientifiques, quelle stratégie politique, au sens global du terme, doit être conduite à l'échelon mondial ? Parce que ce type de virus n'a besoin d'aucun visa pour franchir nos frontières, nous devons lutter tous ensemble, sur le plan mondial, contre sa diffusion, avec, je le répète, sérénité, mais aussi efficacité.

Applaudissements.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de M. Nicolas About, qui est à l'origine de ce débat nécessaire sur la grippe aviaire.

Nous sommes devant le risque d'une catastrophe sanitaire majeure dont la survenance est encore incertaine. C'est là une situation sans précédent.

Par son action, l'homme peut encore agir pour éloigner la menace, alors que, communément, nous ne faisons trop souvent que réagir à des fléaux déjà inscrits dans la réalité. Cette capacité d'anticipation est un atout majeur.

Cela étant, je voudrais attirer votre attention sur la réalité, à l'échelle de la Réunion, d'une véritable catastrophe sanitaire qui, d'ores et déjà, fait des ravages : je veux parler du Chikungunya.

Ce mot de la langue swahili qui signifie, en français, « les os brisés » recouvre une maladie qui engendre des douleurs articulaires aiguës, invalidantes, et qui peut durer plusieurs mois. Si la maladie n'est pas reconnue comme mortelle, la DRASS, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, vient cependant de révéler qu'elle peut déclencher de graves complications neurologiques, notamment des encéphalites.

Ainsi, deux cas d'encéphalite ont été formellement établis, et deux autres sont qualifiés de « hautement probables » par l'Institut Pasteur. Dans l'un des cas avérés, il s'agit d'une encéphalite développée par un nourrisson, à la suite de la transmission du virus de la mère à l'enfant.

A la Réunion, à l'heure actuelle, plus de 4 000 personnes sont officiellement atteintes par la maladie. Mais, selon d'autres sources, ce seraient 20 000 personnes qui seraient contaminées, et les cas de contamination se dénombrent encore journellement : plus de cent sont détectés chaque semaine.

Nous sommes donc devant une véritable épidémie. Un médecin de la DRASS a déclaré qu'il faut s'attendre à ce que cela devienne endémique. Selon un journal local, « la certitude d'une explosion de l'épidémie avec le retour de la saison cyclonique prend une tournure de fatalité ».

Alerté, à mon sens un peu tardivement, le ministre de l'outre-mer, M. François Baroin, a demandé à M. le préfet de la Réunion de présenter un plan départemental de lutte renforcée, ce qui a été fait.

Toutefois, ce plan, reposant pour l'essentiel sur les moyens humains que peuvent mobiliser les communes, ne nous semble pas à la mesure des besoins. Il y a lieu, compte tenu de la gravité de la situation, présente et à venir, d'élaborer à l'échelon de l'Etat un vaste plan d'éradication de l'épidémie, comme celui qui fut mis en oeuvre dans les années cinquante contre le paludisme, la Réunion ayant été citée en exemple à cet égard. Un service de prophylaxie dense et efficace avait alors eu raison de cette maladie.

Il conviendrait d'en faire autant cette fois-ci. Cela suppose que les communes, si elles doivent être sollicitées, voient leurs moyens renforcés par ceux de la DRASS, ainsi que par des moyens exceptionnels de l'Etat. On pourrait également mobiliser des jeunes filles et de jeunes hommes par le biais de contrats aidés, sous la responsabilité de la DRASS.

A partir de ces expériences, nous pourrions ainsi créer un véritable service de veille sanitaire et social, qui pourrait également prévenir le danger de la grippe aviaire.

Enfin, comme le Chikungunya est une maladie qui nous vient des pays du sud-ouest de l'océan Indien, l'expérience réunionnaise pourrait servir à nos voisins immédiats, dans le cadre d'une opération sanitaire souhaitée par tous, notamment par nos partenaires de la Commission de l'océan Indien.

Les Réunionnais ont observé avec une certaine perplexité la mauvaise publicité faite à un cas de grippe aviaire non avéré dans leur île, alors qu'ils ont le sentiment que tout n'est pas mis en oeuvre pour juguler l'épidémie du Chinkungunya. Il y a là non seulement un danger pour la santé publique, mais aussi une perte économique et sociale que la Réunion ne peut accepter, liée à l'immobilisation pendant plusieurs mois de milliers de travailleurs.

Dans ce contexte, vous comprendrez, monsieur le ministre, que vos réponses sont très attendues aujourd'hui par les Réunionnais.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les remarques que je voulais formuler à l'occasion de ce débat.

Applaudissements

Monsieur le ministre, comme mes propos risquent de paraître terre à terre après toutes les considérations qu'il nous a été donné d'entendre sur la santé humaine, je tiens d'emblée à préciser que je partage tout à fait les préoccupations de mes collègues Patricia Schillinger, qui m'a précédée à cette tribune, et Marie-Christine Blandin, qui interviendra après moi.

J'aurais pu, vous le comprendrez, m'adresser à M. le ministre de l'agriculture, mais c'est en votre qualité de ministre délégué auprès du ministre des solidarités que je vous interpelle, ce matin.

Mon intervention ne concernera que l'aspect économique de ces graves problèmes que pose l'éventuel risque d'une éventuelle pandémie, qui n'existe pas encore à la différence du risque d'épizootie que nous avons déjà connu, y compris en Europe, sans qu'il donne lieu à cette surenchère sécuritaire qui précipite dans une crise bien réelle et très profonde toute une filière agricole et agroalimentaire : celle de la volaille.

C'est cette situation qui a conduit, la semaine dernière, un journal spécialisé à titrer : « la volaille victime de l'inconséquence politique et de l'incontinence médiatique ». Ce jugement est certes très sévère, mais on peut le comprendre lorsque, comme moi, on représente un département, le Morbihan, où l'agroalimentaire et l'élevage, notamment de la volaille, représentent le socle du développement économique et de l'équilibre du territoire.

Exactement !

On comprend d'autant mieux l'amertume, voire la colère de ceux qui, en bout de chaîne - éleveurs, salariés des industries agroalimentaires -, vont faire et font déjà les frais de cette psychose que, parallèlement, la voix des experts n'arrive pas à se faire entendre pour lever les doutes sur la qualité sanitaire de nos produits.

Naturellement, d'autres secteurs économiques risquent, eux aussi, d'être touchés mais dans une moindre mesure, du moins à l'heure actuelle : la restauration, la restauration collective, le tourisme et l'aéronautique.

Quelques-uns de mes collègues se sont également inquiétés du sort réservé à tous les ressortissants français de l'étranger et ont cherché à savoir s'il était prévu de prendre des mesures spécifiques pour assurer leur protection sanitaire.

Seuls le secteur pharmaceutique et les laboratoires, ce qui semble normal, profitent de cette situation : certains ont vu leur vente de vaccins multipliée par trois, et l'un des grands groupes déjà cités comptabilise déjà 225 millions d'euros de bénéfices supplémentaires cette année !

Alors même que nous n'avons toujours aucune preuve scientifique de contamination d'être humain à être humain, ...

...on semble vouloir tout mettre en oeuvre, à grands renforts de médias, pour montrer que, cette fois-ci, on a bien anticipé.

Bien sûr - et je ne cesserai de le répéter -, le principe de précaution est une bonne chose, surtout lorsqu'il y a risque avéré ! Mais permettez-moi de vous demander comment vous comptez intervenir là où, a contrario, les problèmes sont réels, là où se recensent les premières victimes économiques.

A ce propos, il m'apparaît nécessaire de faire le point sur ce qui se passe depuis quelques semaines dans la filière volaille.

La consommation a baissé en moyenne d'environ 25 %, voire, selon d'aucuns, de 30 %. Selon les types de volailles, leur signe de qualité, leur présentation - entiers, frais ou congelés, en découpe ou en plats préparés -, cette baisse peut atteindre 50 %, tandis que les cours ont chuté jusqu'à 40 % ! Ce matin même, je lisais que le groupe LDC, leader européen, qui commercialise des marques connues comme Loué ou encore Le Gaulois, parlait d'un risque de perte de plus de 10 millions d'euros.

Pendant ce temps, bizarrement - et c'est la ménagère qui vous parle -, dans certaines grandes surfaces de ma région, les rayons « volailles » sont pratiquement vides et il est très difficile de trouver du poulet label : comprenne qui pourra... Serait-il intéressant de liquider les stocks et de faire baisser les prix en diminuant les commandes ? La question se pose.

Alors, oui, monsieur le ministre, les seules victimes chez nous sont, d'abord, les salariés intérimaires, déjà licenciés, peut-être, ensuite, les autres salariés du secteur agroalimentaire et, bien sûr, les éleveurs, dont certains ont vu leur vide sanitaire entre deux lots passer de quinze jours à cinq semaines, ce qui se traduit mathématiquement pour eux par trois semaines supplémentaires sans revenus.

Dans le secteur des poules pondeuses, le Comité national pour la promotion de l'oeuf dit carrément « stop » aux créations d'élevages et s'apprête à enquêter sur le nombre de places disponibles. La production d'oeufs en France est pourtant soumise, dans son ensemble, à l'obligation de marquage.

Qu'est-il prévu de faire, monsieur le ministre, pour aider tous ceux qui seront victimes de cette chute des ventes et de ces restructurations ?

Pourtant, nous le savons tous ici, nos producteurs sont des professionnels sérieux et compétents qui ne prendraient jamais de risques inutiles, car ils savent bien qu'ils seraient encore une fois les premiers touchés.

Chez nous, certains éleveurs, qui ont fait le choix du haut de gamme, du label, des circuits courts enregistrent peu ou pas de baisse de leurs ventes. Cette confiance des consommateurs avertis ne doit pas être remise en cause par des décisions ou des discours qui utiliseraient la peur de nos concitoyens.

En revanche, il est temps de prendre des mesures pour aider une filière où le laisser-faire entraînera des restructurations « à la hussarde » dramatiques, avec la disparition de nombreux éleveurs, déjà en difficulté, et de certaines entreprises agroalimentaires.

Nous savons tous que cette crise fragilise plus certains industriels que d'autres qui auront peut-être l'opportunité de reprendre des sociétés ou des parts d'activité de grands groupes ! Ceux-là, bien sûr, ne sont pas forcément pressés de demander des mesures visant à préserver les emplois salariés et les éleveurs intégrés, ce qui fait dire à certains syndicats que cette pandémie, éventuelle pour le moment, n'est qu'un prétexte à de nouveaux licenciements et à une restructuration à bon compte dans une filière déjà grandement fragilisée.

Concernant le nécessaire principe de précaution et les exercices de simulation, je souhaite attirer votre attention sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Kergloff, petit bourg finistérien d'environ 900 habitants, qui a vu sa population pratiquement doubler du jour au lendemain et qui a fait la une de tous nos journaux régionaux.

Bonne nouvelle, monsieur le ministre, le bilan y a été positif : notre région est prête à réagir si, par malheur, l'épizootie y démarrait ! Tout semble avoir fonctionné comme prévu, sous l'oeil attentif de 110 ou 130 journalistes - on ne sait plus - qui, dans la bousculade générale, n'ont malheureusement favorisé ni le sérieux requis ni l'image rassurante que le milieu agricole est en droit de souhaiter.

Mais j'ose espérer que, dans un cas réel, la circulation des personnes serait limitée. A ce constat, j'ajouterai cette petite information supplémentaire, prise à la source : certains camions de ramassage laitier n'auraient pas été « décontaminés », oubli fâcheux sachant que ce sont eux qui circulent le plus de ferme en ferme !

En outre, les éleveurs craignent que tout ce tapage, à force d'être surmédiatisé, ne fasse qu'accentuer la psychose ambiante. Les combinaisons, les masques, les pédiluves et autres instruments de précaution parlent encore à nos populations rurales qui ont connu, voilà quelques années, la fièvre aphteuse ou la peste porcine et qui sont capables de faire la part des choses. Mais ces images relayées à grand renfort de médias risquent de jouer sur la peur de consommateurs ignorants des mesures de prophylaxie et des normes sanitaires rigoureuses de l'élevage français en général.

Pour conclure, monsieur le ministre - et c'est, à travers vous, au ministre des solidarités que je m'adresse -, je redirai que précaution, prévention et transparence sont bien sûr nécessaires, tout comme une communication claire sur la qualité de nos produits, en direction des consommateurs, mais surtout qu'il y a urgence à prendre des mesures efficaces en faveur de toute cette filière volaille, notamment dans les régions ou les départements où elle est particulièrement importante.

Applaudissements.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, récemment, le Président de la République, M. Jacques Chirac, a reçu le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et a proposé l'aide de la France pour les pays exposés au risque de grippe aviaire, en soulignant l'urgence d'une réaction internationale face à l'épidémie.

On a retenu de cet entretien que la question n'était pas de savoir si une pandémie de grippe aviaire était possible, mais quand elle se déclarerait.

Nous sommes donc face à deux problèmes : premièrement, le problème immédiat de la protection des hommes vis-à-vis des animaux ; deuxièmement, le risque de transmission du virus d'homme à homme.

En tant que sénateur des Français de l'étranger, sachant que les foyers d'influenza aviaire sont en Asie du Sud-Est, je m'interroge sur le sort de nos compatriotes en Indonésie -1974 personnes -, au Cambodge - 2465 personnes -, au Vietnam - 855 personnes - et en Thaïlande - 5092 personnes -, ces quatre pays totalisant une soixantaine de morts sur les 112 personnes contaminées.

La propagation du virus H5N1 de la grippe aviaire dans les pays au-delà de l'Asie du Sud-Est confirme l'alerte lancée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon laquelle la maladie constitue un problème international exigeant une réponse à l'échelle mondiale.

Le virus, qui se propage actuellement vers l'Ouest le long des routes des oiseaux migrateurs, est désormais arrivé aux portes de l'Europe. A ce rythme, il devrait atteindre très prochainement le Moyen-Orient et certains pays d'Afrique.

Certaines données montrent que le virus, ayant trouvé une niche écologique chez les volailles, est maintenant endémique dans plusieurs parties d'Asie.

Le risque de nouveaux cas humains va persister, de même que le risque d'émergence d'un virus pandémique.

Des flambées se sont déclarées de façon récurrente malgré des mesures de lutte énergiques, y compris l'abattage de plus de 140 millions de volailles.

Le virus peut être combattu et maîtrisé si les pays et la communauté internationale travaillent en étroite coopération et mettent en place des programmes efficaces de vigilance et de lutte.

Les manifestations du virus chez les animaux doivent faire l'objet d'un dépistage précoce, les volailles infectées doivent être abattues et les animaux à risque vaccinés. Réduire l'influenza aviaire chez les animaux contribue directement à protéger la santé humaine.

En outre, la propagation éventuelle du virus aux pays africains serait une catastrophe, étant donné le manque d'infrastructures sanitaires et vétérinaires.

Les pays touchés en Asie du Sud-Est ont montré que le virus peut être circonscrit avec succès.

La Thaïlande a obtenu une réduction considérable des foyers en investissant massivement dans la lutte contre la maladie chez les volailles, qui passe par l'abattage, une surveillance améliorée et une recherche active de la maladie.

Au Vietnam, une meilleure hygiène dans les exploitations, de meilleures pratiques agricoles, le contrôle des mouvements de volailles et des campagnes de vaccination ont été mis en place pour réduire la fréquence des flambées d'influenza aviaire.

Plusieurs pays comme la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon ont éliminé la maladie rapidement dès l'apparition de nouveaux foyers.

Pour gagner la bataille contre la grippe aviaire, les contacts étroits entre humains, volailles domestiques et oiseaux sauvages doivent être limités ; les poulets, les canards et autres espèces domestiques doivent être séparés ; les oiseaux sauvages doivent être tenus à l'écart de la production avicole autant que possible ; les marchés d'animaux, et plus particulièrement les marchés flottants d'Asie du Sud-Est, où règne la promiscuité entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, doivent être surveillés de très près.

Compte tenu du caractère imprévisible de l'évolution de la menace, il faut pouvoir disposer d'un système d'alerte précoce sensible pour déceler les premiers signes de changement dans le comportement du virus.

Dans les pays à risque, les systèmes d'information épidémiologique et les capacités des services sanitaires, vétérinaires et de laboratoire sont malheureusement faibles.

La plupart des pays touchés ne peuvent indemniser suffisamment les agriculteurs en cas d'abattage de volailles, ce qui décourage le signalement des flambées épidémiques dans les zones rurales où la grande majorité des cas humains se sont déclarés. Les services vétérinaires ont souvent du mal à atteindre ces zones.

La pauvreté rurale perpétue les comportements à haut risque, y compris l'abattage traditionnel à domicile et la consommation d'oiseaux malades.

Les pays touchés et la communauté internationale doivent investir davantage et de toute urgence dans un soutien aux services vétérinaires pour pallier leur insuffisance dans de nombreux pays pauvres.

Les pays à risque et la communauté internationale doivent agir sans délai pour maîtriser la grippe aviaire à la source, donc chez les animaux, car la meilleure possibilité de collaboration internationale, dans l'intérêt de tous les pays, se présente avant le début de la pandémie, c'est-à-dire maintenant.

Dans ce contexte difficile, monsieur le ministre, quelles sont les mesures prises pour établir la coopération internationale requise ?

En cas de flambée de la pandémie dans les zones concernées, quelles sont les mesures envisagées pour l'organisation des rapatriements d'urgence des Français établis hors de France ?

Des mises en quarantaine seront-elles prévues pour nos compatriotes dans ces régions ou une fois de retour sur notre territoire ?

Quel est le niveau de réserve de médicaments antiviraux et de masques pour les Français de l'étranger ?

Nos compatriotes de l'étranger sont-ils suffisamment informés et peut-on compter sur la mise en oeuvre d'un plan de sécurité spécifique ?

Je vous remercie, monsieur le ministre, d'apporter votre éclairage sur ces mesures préventives et sanitaires prises en faveur de nos compatriotes expatriés.

Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, quand on regarde le dispositif français, inscrit dans la coopération européenne et attentif aux recommandations de l'OMS, médias, élus ou spécialistes arrivent à la même conclusion : la France se prépare bien mais n'est pas prête. Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques que j'ai élaboré avec le député Jean-Pierre Door met d'ailleurs en évidence la réelle mobilisation des pouvoirs publics, mais sa fragilité si d'aventure se déclarait une pandémie. Malgré les efforts, tout plan d'urgence repose sur un contexte sanitaire, social, culturel, et c'est sans doute là que le bât blesse.

Dans les années trente, Fleming déclarait : « tous les microbes seront battus avant l'an 2000 » ; depuis les années soixante, une confiance excessive dans la toute-puissance des antibiotiques...

...- je rappelle qu'ils n'ont pas d'effet sur les virus - a conduit à des choix architecturaux hospitaliers incompatibles avec la prévention et la contention d'une épidémie.

On a renoncé aux « pavillons des contagieux », structures isolées qui évitaient le contact répété entre malades de tous types de pathologies. Quelques exceptions demeurent, comme le service du professeur Mouton à Tourcoing, dans lequel ont été mis au point un équipement et une stratégie irréprochables.

Mais ailleurs, les rares chambres d'isolement potentiel sont, hélas ! au coeur de l'hôpital. Un accueil et des circulations séparés s'avèrent impossibles, non seulement pour des raisons structurelles, mais aussi du fait de l'état sinistré des ressources humaines.

Le maintien des malades à domicile sera la règle, mais personne ne peut ignorer l'impact déterminant des premiers cas qui se présenteront à l'hôpital. Et une épidémie pourrait être le tragique révélateur de la précarité des moyens des hôpitaux.

Ce maintien à domicile m'amène à aborder le second point faible du plan « pandémie grippale » : c'est son élaboration assez dogmatique, où l'on sent l'esprit « militaire » centraliser des propositions, certes éclairées de la compétence des scientifiques, mais peu nourries de dialogue.

A-t-on pensé, par exemple, au circuit des plumes souillées pour couettes et oreillers ? Les déclinaisons sur le terrain risquent de buter sur des réalités quotidiennes non prises en compte. Les vertus de la démocratie participative auraient pourtant pu qualifier avec profit ce plan.

Bien entendu, il n'est pas question de saisir toute la société pour une pandémie dont l'arrivée reste totalement hypothétique. Mais associer un panel d'habitants, d'élus locaux, de professionnels d'un territoire pour une réflexion commune sur la faisabilité aurait été bienvenu. Je parle non pas de l'exécution d'un exercice de simulation, mais de l'élaboration en amont.

L'exemple type du professionnel de santé réquisitionné qui ne peut pas quitter son domicile parce que ses enfants en bas âge sont là, l'école ayant été fermée, appelle nécessairement des réponses.