Séance en hémicycle du 7 décembre 2016 à 21h30

Sommaire

- Mise au point au sujet de votes (voir le dossier)

- Suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique (voir le dossier)

- Adoption définitive en deuxième lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)

- Ordre du jour (voir le dossier)

La séance

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.

La séance est reprise.

Madame la présidente, je voudrais faire une rectification à propos du scrutin n° 73 sur l’article unique de la proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse. MM. Jacques Genest et Mathieu Darnaud, qui ont été comptabilisés comme ayant voté contre, souhaitaient en fait s’abstenir.

Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture, à la demande du groupe écologiste, de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique (proposition n° 304 [2015-2016], texte de la commission n° 163, rapport n° 162).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Madame la présidente, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi dont nous allons débattre tend à supprimer toute publicité autour des programmes de la télévision publique destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans. Elle vise à préserver les plus jeunes de la pression des messages publicitaires.

Le sénateur André Gattolin, que je salue, a déposé cette proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique.

Dans un premier temps, le Gouvernement avait émis des réserves sur ce texte, pour plusieurs raisons que je vais rappeler.

France Télévisions a déjà pris des engagements forts pour réduire l’exposition des enfants à la publicité. Ainsi, les programmes destinés aux enfants de trois à six ans diffusés dans l’émission « Les Zouzous » sur les antennes de France 5 et de France 4, ainsi que sur internet, ne contiennent pas de messages publicitaires.

Une corégulation associant l’ensemble des professionnels concernés et dans laquelle France Télévisions a pris toute sa place a été mise en œuvre ces dernières années.

Cette démarche a conduit à la signature en 2009 d’une charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision. Cette charte a été reconduite et renforcée en 2014. Elle réunit le mouvement associatif, les industriels de l’agroalimentaire, les professionnels du secteur audiovisuel et ceux de la publicité, ainsi que les pouvoirs publics.

Le mérite de cette charte, dont six ministères sont signataires, est d’envisager le sujet dans toutes ses composantes, qu’il s’agisse de la régulation du contenu des spots publicitaires par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, l’ARPP, des campagnes de prévention de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’INPES, ou des messages sanitaires apposés sur les spots publicitaires alimentaires, mais également et surtout de la création et de la diffusion d’émissions faisant la promotion d’une saine hygiène de vie.

Les professionnels ont donc montré une volonté d’engagement. La publicité autour des programmes jeunesse était donc déjà encadrée par cette régulation professionnelle, sous l’égide des pouvoirs publics.

Le Gouvernement s’était, lors de la première lecture, montré opposé au texte pour une deuxième raison, majeure : son impact potentiel sur le financement de l’animation française. On pouvait craindre qu’une mesure telle que l’interdiction prévue par cette proposition de loi, qui n’avait pas été anticipée lors de la première lecture, puisse fragiliser la situation financière déjà dégradée de France Télévisions et remettre en cause ses investissements dans l’animation française.

Vous le savez, le groupe public est le premier préfinanceur européen de l’animation. Il investit en moyenne 29 millions d’euros par an dans la production de films et de séries d’animation.

Or, si la protection des enfants de la pression publicitaire est une préoccupation réelle, la diversité et la qualité des programmes qui leur sont proposés constituent des enjeux majeurs en matière éducative et culturelle. On ne peut pas traiter un sujet et ignorer l’autre.

La France peut s’enorgueillir d’une production d’animation riche et de très grande qualité, qui rencontre le succès auprès du jeune public. Ainsi, en 2015, la part de la production française dans l’offre totale d’animation diffusée à la télévision était de 45 %, contre 33 % pour la production américaine, 10 % pour la production européenne et 12 % pour la production issue d’autres pays.

Cette situation est unique en Europe et dans le monde, si l’on excepte le cas particulier du Japon. C’est en quelque sorte la marque de l’animation française, qui est l’une de nos filières d’excellence.

De même que nous avons pour objectif d’avoir une part de marché national forte dans le cinéma, il est important que les enfants de France puissent se retrouver dans les valeurs, les talents et l’imaginaire de la création française et européenne. Quelle que soit la valeur des productions américaine ou japonaise, nous ne pouvons leur livrer nos écrans, et donc l’imaginaire en construction de nos enfants. Les auteurs, animateurs, producteurs français reflètent ou du moins intègrent dans leurs projets la situation des enfants d’ici et d’aujourd’hui.

Outre ce succès national, l’animation française est également très performante à l’étranger. Elle représente près de 30 % des exportations de programmes audiovisuels français et constitue de loin le premier genre à l’export. Le secteur compte au total une centaine d’entreprises et emploie près de 5 500 personnes réparties de façon assez équilibrée sur tout le territoire.

Le soutien à l’animation est donc un enjeu fort, culturel, éducatif et industriel, et le Gouvernement ne peut accepter que ce secteur soit fragilisé.

Deux évolutions m’amènent néanmoins aujourd’hui à lever les réserves exprimées en première lecture.

S’agissant des chaînes privées et du secteur de l’animation, plusieurs d’entre vous, notamment André Gattolin, ont fait part de leur volonté de ne pas déstabiliser cette économie.

Le dispositif de l’article 1er me paraît souple, en ce qu’il permet au Gouvernement d’intervenir, en tant que de besoin seulement, par la voie réglementaire, en complément de la démarche d’autorégulation et pour tenir compte des préconisations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA. Le décret du 27 mars 1992 comporte déjà des prescriptions en la matière.

S’agissant de France Télévisions, depuis l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, le Gouvernement et l’entreprise publique ont négocié un contrat d’objectifs et de moyens. Celui-ci prévoit un vaste plan d’investissement dans la création, se traduisant notamment par le relèvement à 420 millions d’euros du montant annuel minimal d’investissement dans la production audiovisuelle. Nous avons donc fait en sorte que le groupe public dispose de moyens supplémentaires pour la création. Son plan d’affaires tire les conséquences financières du dispositif de cette proposition de loi, en prévoyant une augmentation des ressources publiques de l’entreprise, qui lui permettra de confirmer son engagement dans l’animation.

Dans ces conditions, cette démarche équilibrée, qui distingue le service public des chaînes privées, pourra être mise en œuvre. Il faudra néanmoins rester très vigilants sur ses conséquences pour le secteur de l’animation et examiner de façon régulière l’évolution des financements des productions destinées à la jeunesse.

Pour conclure, cette éviction de la publicité, recette privée à laquelle se substitue un financement public, nous oblige collectivement – Gouvernement et représentation nationale – à veiller au dynamisme de la recette affectée à l’audiovisuel public, pour permettre la modernisation de celui-ci.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, « démarche équilibrée » et « vigilance » : ces maîtres mots me conviennent.

Il y a maintenant un an, le Sénat et sa commission de la culture ont ouvert un chemin vers une évolution majeure pour l’audiovisuel public et son entreprise la plus importante, France Télévisions.

Nous avons adopté le principe selon lequel les programmes de la télévision publique prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages de prévention. Afin de « sanctuariser » ces programmes, l’interdiction s’applique aussi quinze minutes avant et après la diffusion de ces programmes. Il faut noter que cette restriction s’applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet des diffuseurs publics.

L’interdiction que nous avons adoptée est à la fois ciblée, complète, mesurée et adaptée au service public de l’audiovisuel.

Elle est ciblée parce qu’elle concerne les enfants de moins de douze ans. Les adolescents, qui disposent déjà d’un esprit critique, ne sont pas visés.

Elle est complète parce qu’elle vise à la fois le linéaire, le délinéaire et le numérique. Le service public deviendra ainsi un espace de confiance pour les parents, ce qui devrait constituer pour lui un avantage comparatif et compétitif essentiel. Cette proposition de loi n’est donc pas contre le service public ; au contraire, elle vise à renforcer son identité et sa spécificité.

Cette interdiction est, au final, adaptée, puisqu’elle ne concerne pas les chaînes privées, qui sont pour leur part soumises à une autorégulation sous le contrôle du CSA, comme le précise l’article 1er. À ce sujet, je tiens à répondre aux craintes qui se sont fait jour : il n’y a pas, dans cette proposition de loi telle qu’elle a été adoptée par la commission, de disposition visant à interdire la publicité sur les chaînes privées, pour cette raison simple qu’une telle interdiction aurait pour effet de faire disparaître les programmes jeunesse de ces chaînes, puisque c’est la publicité qui les finance, ou de nous conduire à leur attribuer une part de contribution à l’audiovisuel public, puisqu’elles s’apparenteraient alors à des chaînes de service public.

Je souhaite prendre un instant pour revenir sur la philosophie de cette proposition de loi, car des craintes, légitimes ou moins légitimes, ont pu apparaître. Notre position n’est pas que toute publicité est forcément condamnable et que certains produits sont à exclure. Les choses sont beaucoup plus nuancées que cela.

Je reconnais volontiers que la consommation d’une barre chocolatée ou d’un verre de boisson pétillante de temps en temps ne constitue pas, en soi, une menace grave pour la santé, lorsque les parents sont attentifs à ce que cela ne devienne pas une habitude.

Le problème est que, dans certaines familles, de tous milieux, les enfants sont laissés devant la télévision pendant des heures sans surveillance et deviennent des objets de convoitise pour les grands industriels.

N’oublions pas non plus que les entreprises qui font de la publicité aux heures d’audience importante sont de grandes multinationales, qui ont les reins très solides. Nos PME et nos artisans sont, au contraire, souvent victimes du rouleau compresseur des techniques de marketing.

Dans ces conditions, l’objectif de la proposition de loi est de proposer aux familles un espace sanctuarisé, affiché comme tel, un espace de confiance où l’on est certain que les enfants seront protégés contre les stratégies des industriels qui, comme les fabricants de tabac, ne font pas de sentiment et ne reculent devant rien pour vendre leurs produits.

Où en sommes-nous aujourd’hui, après la lecture à l’Assemblée nationale ? Deux éléments sont à retenir.

Premièrement, l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi en janvier 2016 et a adopté conforme l’article 2, relatif à l’interdiction de la publicité dans les émissions jeunesse de France Télévisions. Elle a en outre modifié la rédaction de l’article 1er, relatif à l’autorégulation.

Deuxièmement, l’État et le groupe France Télévisions ont tiré toutes les conséquences de cette adoption conforme dans le projet de contrat d’objectifs et de moyens du groupe public : les recettes de publicité passeront certes de 334, 7 millions d’euros en 2017 à 314, 7 millions d’euros en 2018, mais cette différence de 20 millions d’euros est intégralement compensée par une hausse de 17 millions d’euros de la subvention publique et par une baisse de 3 millions d’euros des prélèvements sur les recettes brutes.

Que doit-on penser de ces deux évolutions ?

Les réserves émises lors de la première lecture concernaient d’abord le financement de la production audiovisuelle. Or, comme je l’ai indiqué, les craintes exprimées à cet égard n’ont plus lieu d’être : je le dis notamment à l’intention des producteurs de films d’animation, qui n’ont aucune inquiétude à avoir sur le financement de leur filière.

La deuxième lecture se présente donc aujourd’hui de manière très différente. L’article 2 ayant été adopté conforme par les députés, il ne nous reste plus à examiner que l’article 1er, qui a été modifié par l’Assemblée nationale.

Je le dis très nettement, je ne crois pas que cet ajout était nécessaire, car l’autorégulation sous le contrôle du CSA doit être poursuivie. Par ailleurs, comme vous l’avez indiqué, madame la ministre, il existe déjà un décret en Conseil d’État, en date du 27 mars 1992, qui réglemente les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat. Dans notre esprit, le plus simple serait de considérer que le décret mentionné par l’article 1er est, en réalité, celui de 1992.

Nous aurons peut-être un débat sur l’article 1er, mais, ne nous y trompons pas, modifier cet article reviendrait d’abord à rendre inopérant l’article 2, qui constitue le cœur du dispositif, puisqu’il n’est pas envisageable de poursuivre la navette, du fait notamment du calendrier parlementaire.

Le texte que nous examinons aujourd’hui a le soutien de l’Union nationale des associations familiales, l’UNAF, et des associations de familles catholiques, ainsi que celui de plusieurs professions médicales.

L’Organisation mondiale de la santé a publié le mois dernier un rapport pour dénoncer le marketing numérique agressif des industriels. L’opinion publique est derrière nous, 87 % des Français étant favorables à l’interdiction de la publicité commerciale dans les émissions destinées aux enfants sur les chaînes publiques. L’année dernière, ce pourcentage était de 71 % : une augmentation de seize points, ce n’est pas rien !

Mes chers collègues, nous avons l’occasion d’envoyer un message de confiance aux familles et de démontrer l’utilité de l’action de notre assemblée pour protéger les enfants. Il me semble donc qu’un vote le plus large possible de notre assemblée en faveur de l’adoption de ce texte permettrait de renforcer l’image du Sénat comme force de proposition et d’action au service de nos concitoyens, notamment des plus jeunes d’entre eux. Je remercie tous ceux qui ont apporté leur contribution.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du RDSE et du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, la régulation de la publicité commerciale en direction des enfants et des adolescents recouvre un réel enjeu de santé publique, d’autant que la consommation télévisuelle de ces derniers ne cesse de croître et dépasse depuis près de quinze ans deux heures par jour. Les enfants et les adolescents, qui constituent un vivier potentiel de 8, 3 millions de consommateurs directs, sont ainsi devenus le public cible par excellence des publicitaires. Des études convergentes montrent que plus de 70 % des parents pensent que leurs enfants sont influencés par les publicités dans leurs préférences alimentaires. Près du tiers indiquent que leurs enfants réclament le plus souvent des produits vus à la télévision, et 40 % estiment qu’il est devenu très difficile de résister à ces demandes, eu égard à la pression sociale.

La surexposition des enfants à la publicité a des conséquences non négligeables sur leur santé, notamment en matière d’obésité, en raison de la surreprésentation des produits sucrés et gras. Si l’insertion obligatoire de bandeaux en bas des annonces ou de messages de prévention est une bonne chose, son impact est, on le sait, très limité.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous approuvons la visée de cette proposition de loi. Toutefois, nous restons très dubitatifs quant à l’efficacité de son dispositif et aux conséquences de sa mise en œuvre. À notre sens, en effet, ce texte manque cruellement d’ambition, dans la mesure où il est prévu de limiter l’interdiction de la publicité dans les programmes jeunesse au seul service public audiovisuel.

La proposition de loi de notre ancien collègue écologiste Jacques Muller et d’Évelyne Didier, qui prévoyait de sanctuariser les programmes jeunesse en en excluant la publicité à la fois pour les chaînes publiques et les chaînes privées et en élargissant cette interdiction à d’autres créneaux horaires où les enfants regardent la télévision, avait davantage d’ambition. Elle tendait en outre à renforcer les sanctions et le contrôle en matière de promotion de produits et de publicité abusive, et préconisait une sensibilisation et une éducation à la publicité. Cette proposition de loi portait sur la réglementation de l’exposition des enfants à la publicité et ouvrait le chantier du financement de l’audiovisuel, dont les ressources proviennent pour partie de la publicité. Cette occasion de se pencher sur ces questions n’aura pas été mise à profit.

Nous estimons que, en l’état, la proposition de loi soumise à notre examen aujourd’hui est insuffisante et que la mise en œuvre de son dispositif aura même des effets négatifs.

Elle est insuffisante, car il serait illusoire de penser que les enfants et les adolescents ne regardent que des programmes jeunesse proposés par le service public. Madame la rapporteur, j’entends votre argument selon lequel la sanctuarisation des chaînes de télévision publiques leur apportera un avantage compétitif, mais les enfants ne regardent pas la télévision qu’en compagnie de leurs parents : la plupart d’entre eux, notamment les plus défavorisés, la regardent seuls.

Rappelons en outre que France Télévisions ne représente que 28 % de l’audience et diffuse 200 heures de programmes jeunesse, contre 640 heures pour la seule chaîne Gulli. Enfin, huit des dix programmes les plus regardés par les enfants de quatre à dix ans sont des émissions de téléréalité, qui ne constituent pas vraiment la spécialité du service public audiovisuel… Il en va de même pour les enfants âgés de onze à quatorze ans.

La mise en œuvre du dispositif de la proposition de loi risquerait par ailleurs d’avoir des effets négatifs, en creusant encore l’écart financier entre secteur public et secteur privé. France Télévisions a déjà perdu 746 millions d’euros entre 2009 et 2012, à la suite de la suppression de la publicité sur ses antennes après 20 heures.

Ajoutons que le contrat d’objectifs et de moyens et l’accord passé entre la direction de France Télévisions et les producteurs indépendants ont montré l’ambition du groupe de renforcer sa part de production. Cela implique des moyens supplémentaires, que la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques et la contribution à l’audiovisuel public ne pourront pas forcément assurer. Réduire encore la voilure en termes de recettes publicitaires ne pourrait au final que conduire à une remise en cause dudit accord, et ce n’est pas la sécurité financière prévue au travers des articles 3 et 4 de la proposition de loi qui aurait à coup sûr suffi à compenser le manque. Mais, de toute façon, cette compensation a été supprimée au cours de la navette parlementaire.

Davantage que la perte de moyens, c’est le déséquilibre aggravé entre secteur public et secteur privé qui nous inquiète. Ce dernier récupérera de facto la manne dont on prive le secteur public, alors que l’investissement des publicitaires en direction des enfants se concentre déjà sur le secteur privé.

Faire ainsi deux poids, deux mesures ne nous paraît pas complètement satisfaisant, d’où le dépôt de notre amendement à l’article 1er. La protection du jeune public doit concerner de façon identique les chaînes du service public et celles du secteur privé. Nous pouvons comprendre qu’une telle mesure générale soit plus difficile à mettre en œuvre, mais la politique des petits pas peut mener au gouffre…

Nous reconnaissons, monsieur Leleux, que le service public doit être soumis à de plus grandes exigences en matière de vertu. C’est d’ailleurs ce qui justifie son financement public. Néanmoins, s’agissant de la santé de nos enfants, pourquoi rester au milieu du gué ? Selon nous, il n’y a pas d’obstacle rédhibitoire à la généralisation de la mesure proposée : nous avons bien réussi à supprimer la publicité en faveur de l’alcool et du tabac dans les médias.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mmes Françoise Laborde et Patricia Schillinger applaudissent également.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, selon le psychanalyste Serge Tisseron, spécialiste de la télévision et de ses effets sur le comportement, « dans une société démocratique, tous les citoyens sont censés connaître le registre des messages qu’ils reçoivent. […] Les adultes parviennent très bien à les repérer, mais les enfants ne repèrent pas ces distinctions avant 6-7 ans. Du coup, ils reçoivent les messages publicitaires au même titre que […] des informations. Ils sont trompés sur la nature réelle des messages qui leur sont donnés. »

La proposition de loi de notre collègue Gattolin, adoptée il y a un an par le Sénat puis en janvier 2016 à l’Assemblée nationale, contre l’avis du Gouvernement, vise à réglementer la publicité dans les programmes jeunesse. Elle tend également à amoindrir la force des messages commerciaux à destination des enfants, cœur de cible particulièrement vulnérable des publicitaires !

À cet effet, l’article 2 supprime la publicité commerciale durant les programmes de la télévision publique destinés aux enfants de moins de douze ans, ainsi que pendant les quinze minutes qui les précèdent ou qui les suivent. De plus, l’article 1er de la proposition de loi prévoit une régulation –certes très modeste ! – de la publicité dans les programmes jeunesse sur les chaînes privées, au travers d’une réglementation, par un décret en Conseil d’État, des messages publicitaires diffusés.

Un regrettable constat fonde la nécessité de cette proposition : la publicité abuse les enfants à un âge où ils sont dans une relation surtout affective avec les marques et ne comprennent pas leur nature commerciale. Des études ont ainsi montré que la publicité à destination des enfants a une incidence néfaste sur leur développement, pouvant engendrer un comportement prescripteur, des préférences pour les aliments peu sains et causer des problèmes d’obésité. Ce sont les raisons pour lesquelles le Québec, depuis 1980, la Suède, depuis 1991, et la Norvège, depuis 1992, ont choisi d’interdire la publicité dans les programmes pour enfants.

De manière plus spécifique, Taïwan et le Mexique ont interdit en 2016 la publicité télévisuelle faisant la promotion de certains aliments à destination des enfants. Dans un objectif de santé publique, il est urgent de suivre les recommandations de l’OMS à cet égard, qui invitent à réduire à la fois l’exposition des enfants et la force des messages commerciaux.

Par ailleurs, la publicité fait parfois la promotion auprès des enfants de produits destinés aux adultes, comme le maquillage ou les vêtements, en véhiculant avec force des stéréotypes de genre. À cet égard aussi, le service public a un devoir d’exemplarité !

Enfin, concernant les publicités sur les sites internet des chaînes de télévision, des chercheurs ont montré que, à tout âge, l’enfant n’est pas en mesure de faire la différence entre le contenu publicitaire et le contenu du site. Est en cause la confusion des visuels entre la bannière publicitaire et le site, spécifiquement entretenue par les annonceurs. Il est donc de bon sens que la suppression de la publicité dans les programmes jeunesse des chaînes publiques françaises s’applique également aux sites internet associés.

Cette proposition de loi constitue une étape indispensable, mais il est nécessaire d’aller plus loin dans la protection des enfants contre la force de persuasion de la publicité. Il faut lutter activement contre la confusion entretenue par le marketing ciblé sur les enfants entre la fiction et la publicité, qui fait obstacle au développement de leurs facultés naissantes d’exercice de leur pensée.

Premièrement, il s’agit de veiller à la bonne application des textes existants. Par exemple, le décret du 27 mars 1992 confie au CSA le soin de veiller au respect des modalités d’identification et d’insertion des écrans publicitaires, qui doivent être aisément identifiables au sein des programmes, ce qui n’est pas le cas : les indicatifs publicitaires sont trop courts pour permettre une réelle séparation entre les publicités et le reste du programme, et la continuité des codes visuels et sonores contribue à masquer les transitions entre différentes parties du programme.

Deuxièmement, malgré l’interdiction de la publicité clandestine en France, il serait souhaitable de contrôler plus rigoureusement les programmes de fiction proposés aux enfants, trop souvent envahis, directement ou indirectement, par des références à des marques et des discours de consommation.

Troisièmement, pour aller plus loin, il pourrait être envisagé de mettre en place des dispositifs neutralisant les techniques de frappe du marketing ciblé sur les enfants, que ce soit dans la publicité à la télévision ou ailleurs. L’exemple de la BBC, qui a interdit aux présentateurs des programmes jeunesse de ses chaînes d’apparaître dans une publicité sans accord préalable, illustre ce qui pourrait être fait pour réduire la force des messages publicitaires. En effet, leur impact sur le public vulnérable que constituent les enfants tient à l’utilisation de techniques marketing éprouvées, comme le recours à des célébrités ou à de fausses allégations nutritionnelles et de santé.

Il est possible et souhaitable, en suivant l’exemple britannique, de réduire la force de ces messages, comme nous enjoint d’ailleurs de le faire l’OMS.

La suppression de la publicité pendant les programmes nationaux de télévision destinés aux moins de douze ans, ainsi que durant quinze minutes avant et après la diffusion de ces programmes, nous paraît donc une mesure particulièrement utile pour protéger les enfants d’une publicité qui, je le répète, les abuse.

Ainsi, comme en première lecture, aucun des membres du RDSE ne s’opposera à l’adoption conforme de ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme des discussions entre les deux chambres sur ce texte ô combien important en termes d’enjeux de santé publique et d’éducation.

Je tiens à souligner le travail effectué par notre ancien collègue Jacques Muller et repris par André Gattolin.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

Le consensus sur les objectifs de cette proposition de loi traduit l’urgence de faire évoluer la réglementation en matière de publicité en direction des jeunes enfants. En effet, nul ne conteste plus les effets néfastes de la publicité sur ce public fragile, hormis certains lobbies.

Cependant, si les objectifs sont partagés, les modalités pour les atteindre ne le sont pas nécessairement. J’en veux pour preuve les positionnements successifs de certains de nos collègues, que je regrette.

Or, comme l’a rappelé notre rapporteur Corinne Bouchoux, dont je veux également saluer la qualité du travail, ce texte est équilibré, puisque l’interdiction envisagée a une triple caractéristique : elle est ciblée, complète et adaptée au service public de l’audiovisuel.

Plus précisément, il s’agit de prévoir que les programmes de la télévision publique destinés aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages de prévention. Exeunt donc les publicités pour des produits alimentaires et des jouets ! Ces programmes jeunesse seraient sanctuarisés, l’interdiction courant en outre quinze minutes avant et quinze minutes après leur diffusion.

Certes, les débats perdurent s’agissant d’une éventuelle perte de recettes pour l’audiovisuel public. Cette perte se chiffre à environ 20 millions d’euros. Mes chers collègues, permettez-moi de conforter la position de notre rapporteur, qui estime que cette inquiétude n’est nullement fondée. En effet, le Gouvernement a pris acte de la volonté du Parlement d’avancer sur ce sujet, tout comme le groupe France Télévisions, qui a pris en compte cette future évolution dans le nouveau contrat d’objectifs et de moyens. Dans ce dernier, France Télévisions précise que cette perte ne pèsera pas sur ses comptes et ne se traduira pas par un moindre financement des films d’animation français. Je tiens ici à saluer votre engagement, madame la ministre.

Par ailleurs, sur la forme de l’article tel qu’il nous est soumis après examen par l’Assemblée nationale, des questionnements sont apparus. Le texte prévoit désormais que « les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d’État ».

Sur ce point, des interrogations de deux natures ont été exprimées. D’abord, les chaînes de télévision privées ont fait valoir que cette rédaction pourrait conduire à élargir le champ d’application des dispositions à leur secteur. Comme l’a indiqué notre rapporteur, ces craintes n’ont pas lieu d’être. Ensuite s’est posée la question de la pertinence de cet ajout en droit. Notre rapporteur a fait le choix, après examen approfondi, de ne pas modifier la version de l’Assemblée nationale. En effet, considérant que cet ajout était sans conséquence, elle a préféré – et la commission l’a suivie – s’en tenir à la version des députés, afin de passer des paroles aux actes : l’adoption conforme nous permettrait d’espérer une mise en œuvre rapide de ces dispositions.

Ajoutons que l’Union nationale des associations familiales nous invite à voter en l’état la proposition de loi, …

… qui introduit selon elle « deux leviers essentiels : la protection de l’enfant et la prévention en valorisant les messages pour la santé et le développement des enfants ». Nous répondrions ainsi au souhait des 87 % de Français favorables à l’interdiction de la publicité commerciale dans les émissions des chaînes publiques destinées aux enfants.

Aussi, mes chers collègues, je vous invite à soutenir cette proposition de loi, comme je le ferai, à l’instar des autres membres du groupe UDI-UC.

Je tiens cependant à souligner que ce texte pose, en filigrane, la question de la remise à plat du financement de France Télévisions.

En effet, indépendamment de l’examen de ce texte, nous ne ferons pas l’économie d’une refonte du mécanisme de financement de l’audiovisuel public. Cette réforme structurelle s’impose du fait de l’impact de la révolution numérique, qui change radicalement le mode de consommation des programmes télévisuels.

Dans cette perspective, je veux rappeler que nous soutenons les mesures proposées par nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin dans leur rapport de 2015 intitulé « Pour un nouveau modèle de financement de l’audiovisuel public : trois étapes pour aboutir à la création de “France Médias” en 2020 ». Comme ils le suggèrent, il convient d’envisager une hausse de la contribution à l’audiovisuel public et un reversement de la totalité du produit de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques. Il s’agit, à court terme, de stabiliser les ressources de l’audiovisuel public. À plus long terme, il sera indispensable d’instaurer une contribution forfaitaire universelle, sur le modèle allemand. Cette réforme sera sans conteste l’un des grands chantiers culturels du prochain quinquennat.

Mes chers collègues, pensez au bien-être et à la santé de nos enfants ! Dans cet esprit, je vous invite à soutenir cette proposition de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UDI -UC, du groupe Les Républicains et du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous sommes tous animés des mêmes bonnes intentions, mais les dispositions de ce texte permettront-elles de les mettre en œuvre et d’atteindre l’objectif affiché ?

Il s’agit de protéger les enfants de messages qu’ils ne sont pas encore en mesure de décrypter comme les adultes, faute de la distance nécessaire. France Télévisions, qui est exemplaire en la matière, a décidé de supprimer la publicité dans ses programmes jeunesse destinés aux moins de six ans : je le dis à l’intention de ceux qui font comme si cette mesure n’avait pas déjà été prise ! Or, dans ce débat, il n’est question que de France Télévisions, et pas des chaînes privées, qui n’ont pourtant pas pris la même décision vertueuse.

De manière plus globale, il me semble que l’on méconnaît l’évolution du monde de l’audiovisuel : il n’y a plus de sanctuarisation possible. En effet, les enfants regardent beaucoup de programmes destinés aux adultes, tels que des émissions de téléréalité, des séries ou même des émissions d’information. Or, s’agissant de ces programmes, rien n’est proposé pour encadrer la publicité. En outre, les enfants ne regardent pas en priorité France Télévisions, y compris pour ce qui est des programmes jeunesse, puisque le service public en diffuse 200 heures, contre plus de 600 heures pour la seule chaîne privée Gulli. Ajoutons qu’un enfant sait se servir d’une télécommande : si ses parents ont réglé le téléviseur sur une chaîne du service public, il pourra toujours « zapper » en leur absence !

Par ailleurs, les enfants regardent de plus en plus de programmes sur internet, en particulier sur YouTube. On n’en est plus à l’ère de la télé à papa ! Ainsi, le clip d’une chanson de Disney a été visionné 570 000 fois, les épisodes de Petit Ours brun 60 millions de fois, le Roi Lion 9 millions de fois… Or, avant et après ces vidéos sont diffusées des publicités pour des jouets de guerre, pour Flunch ou pour McDonald’s, qui promeuvent la violence et la malbouffe. Sur internet non plus, aucune régulation n’est prévue : je ne dis pas qu’il était aisé d’en introduire une dans ce texte, dans la mesure où le CSA ne contrôle pas ce qui est diffusé sur la Toile ; c’est d’ailleurs un problème général qu’il faudra poser, pour prendre en compte la fantastique mutation technologique que connaît le secteur audiovisuel. Pour l’heure, aucune règle, aucune moralisation ne vaut dans l’espace où s’effectue désormais la majeure part de la consommation d’images !

Dans ces conditions, je ne crois pas à la sanctuarisation. Si l’on ne traite pas tout le monde sur un pied d’égalité, il y aura des effets d’aubaine et des effets pervers. L’interdiction de la publicité durant les programmes jeunesse ne procurera pas, selon moi, un avantage compétitif à France Télévisions. J’ai plutôt l’impression que ce sera l’inverse, notamment parce qu’il faudra que France Télévisions investisse dans la production française, celle qui exprime nos talents, nos valeurs, pour pouvoir continuer à proposer des émissions pour enfants de qualité. Or, pour investir, il faut de l’argent, et voilà que l’on propose de priver France Télévisions de 20 millions d’euros de manne publicitaire !

Le COM a anticipé cette perte, nous dit-on. Nous en discuterons lors de l’examen des prochains projets de loi de finances, mais la perte de ressources se fera sentir avant 2018. En effet, les annonceurs élaborent des budgets pluriannuels : sachant qu’il n’y aura plus de publicité sur France Télévisions en 2018, ils se désengageront dès à présent. Dans le même ordre d’idées, quand on a supprimé la publicité après 20 heures sur France Télévisions, des annonceurs, envisageant leur partenariat avec le groupe public de façon globale, ont aussi cessé d’acheter des créneaux publicitaires avant 20 heures.

Le Gouvernement, quant à lui, avait prévu d’augmenter de 1 euro la redevance, ce qui aurait engendré une ressource supplémentaire de 25 millions d’euros. Malheureusement, l’Assemblée nationale n’a pas suivi… Comment être sûrs que le relèvement de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques, destiné à compenser la perte de 20 millions d’euros de recettes, sera reconduit les prochaines années ? Quelles seront les intentions de ceux qui gouverneront demain ? On ne le sait pas !

Le candidat de la droite à l’élection présidentielle considère, semble-t-il, que le périmètre de France Télévisions est beaucoup trop large, que le contribuable est trop sollicité et qu’il faudra réduire la voilure. Je ne suis donc pas certain que les gouvernants de demain pérenniseront la hausse de cette taxe. En revanche, l’augmentation de la redevance garantissait une ressource pérenne de 25 millions d’euros directement affectée au service public de l’audiovisuel, quelle que soit la majorité en place.

Ces éléments objectifs doivent être pris en compte, même s’ils pondèrent l’enthousiasme de certains.

Il faut certes protéger les enfants des agressions des prédateurs qui profitent de leur innocence pour faire pression sur eux et, par suite, sur leurs familles, mais, encore une fois, la seule action efficace réside dans l’éducation des enfants et des familles et dans la moralisation de l’audiovisuel en général. On a tort de croire que l’interdiction de la publicité durant les programmes jeunesse pour le seul service public permettra la sanctuarisation de ce dernier, qui s’est d’ailleurs déjà montré très vertueux en interdisant la publicité à destination des enfants de moins de six ans et, pour le reste, en mettant en place un contrôle, en amont de la diffusion des spots publicitaires, du respect des chartes signées avec les professionnels en matière de moralisation de la publicité.

Les Français seraient favorables à 87 % à l’interdiction de la publicité durant les programmes jeunesse diffusés sur France Télévisions, paraît-il. Ce n’est qu’un sondage : les Français n’ont pas été consultés ! Pardonnez-moi, mes chers collègues, mais les résultats d’un sondage ne sont pas un argument d’autorité, surtout par les temps qui courent !

Si vous voulez que la politique et le débat public aient encore un sens, arrêtez d’assimiler sondage et consultation des Français ! Les sondages ne sont pas de la science !

Il va de soi que les familles sont d’accord pour que l’on protège les enfants de la publicité sur France Télévisions ! Cela ne veut pas dire pour autant qu’elles sont favorables à la publicité à destination des enfants sur les chaînes privées. Le sondage en question mérite d’autant moins de fonder la réflexion qu’il a été commandé par l’auteur de la proposition de loi…

Ce n’est qu’un élément versé au débat. Il n’a pas de valeur scientifique.

On n’imagine pas qu’un gouvernement se fonde sur un sondage commandé par ses soins pour prendre une mesure !

Pour toutes ces raisons, je ne partage pas l’enthousiasme de certains de mes collègues pour ce texte. Cependant, reconnaissant les bonnes intentions de Mme la rapporteur et de l’auteur de la proposition de loi, …

M. David Assouline. … nous nous abstiendrons. Cette abstention n’est pas passive. Nous nous battrons pour que, d’ici à 2018, le financement de France Télévisions soit garanti et que le dispositif soit amélioré et étendu à l’ensemble des chaînes, de manière que les plus vertueux ne soient pas désavantagés.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Claudine Lepage applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous étudions ce soir nous est revenu de l’Assemblée nationale dans une version quasiment identique à celle qu’avait élaborée le Sénat.

En effet, les députés ont maintenu le principe de la suppression de la publicité dans les programmes jeunesse de France Télévisions, ainsi que l’intégralité des assouplissements que nous avions apportés au dispositif initial. Je pense que la Haute Assemblée peut se féliciter de ce succès.

La proposition de loi devrait donc être adoptée par le Sénat sans difficulté, comme elle l’a été en commission la semaine dernière.

Compte tenu des réticences du Gouvernement et du débat qui a eu lieu au sein de notre commission, je m’efforcerai d’expliquer, à la suite de notre rapporteur, en quoi ce dispositif de protection des mineurs, tel que nous l’avons encadré en commission, permettra d’atteindre l’objectif affiché, tout en respectant les intérêts économiques en présence.

Je tiens d’ailleurs, en tant que membre de la commission, à féliciter le rapporteur, Corinne Bouchoux, pour son investissement personnel et pour avoir su trouver un équilibre entre les différents enjeux mis en lumière lors de nos auditions.

Les secteurs économiques concernés sont le secteur publicitaire, celui des produits visant un jeune public et, enfin, le diffuseur des messages, France Télévisions.

Tout d’abord, concernant la publicité et les produits de consommation, il faut préciser que la réforme ne vise que l’audiovisuel public, les chaînes privées continuant à relever d’une autorégulation, sous le contrôle du CSA.

En outre, lors de la première lecture, nous avons introduit, pour les programmes visés, une limite d’âge de douze ans, qui nous semble raisonnable au regard de la situation de vulnérabilité des plus jeunes. Le champ d’application du texte a donc été restreint.

Surtout, nous avons supprimé la hausse de 50 % de la taxe sur la publicité prévue par le texte initial. Cette hausse, représentant 7, 5 millions d’euros, aurait impacté les annonceurs et, par ricochet, leurs clients.

Concernant France Télévisions, il est difficile de chiffrer exactement le manque à gagner dû à la disparition de la publicité durant les programmes jeunesse, mais celle-ci appellera de toute façon une compensation, même si des économies peuvent évidemment la pallier pour partie. Comme l’a souligné le rapporteur, France Télévisions a déjà répercuté les effets de la réforme dans la rédaction de son contrat d’objectifs et de moyens, en intégrant, à partir de 2018, une baisse des recettes de publicité de 20 millions d’euros. La compensation intégrale est cependant loin d’être évidente ; il s’agissait du principal argument opposé par le Gouvernement à l’adoption de la proposition de loi. Or, une réforme des ressources de France Télévisions est devenue nécessaire à court terme, que cette proposition de loi soit adoptée ou pas. Notre commission a déjà engagé une réflexion sur ce thème.

Le récent rapport présenté par nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin a montré qu’il était urgent de revoir des règles établies lorsqu’internet n’existait pas. Il faut envisager de restreindre la dépendance de France Télévisions à des recettes publicitaires qui vont mathématiquement se réduire comme peau de chagrin du fait d’un transfert vers d’autres modes de communication.

Aussi notre commission, sur l’initiative de Jean-Pierre Leleux, a-t-elle procédé à un changement de date pour l’entrée en vigueur du texte. Nous avons retenu celle du 1er janvier 2018, pour que la suppression de la publicité durant les programmes destinés à la jeunesse coïncide avec une réforme de la contribution à l’audiovisuel public que le Sénat préconise de conduire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Le soin de mener cette réforme reviendra au prochain gouvernement.

Enfin, il faut savoir quel rôle nous voulons donner au service public. J’estime que celui-ci est dans son rôle lorsqu’il refuse la publicité durant des programmes destinés aux enfants de moins de douze ans et que cette exemplarité justifie l’investissement que chaque citoyen accepte de faire pour financer un service qui se distingue de celui des chaînes privées. En quoi France Télévisions pourrait-elle faire valoir une identité spécifique si elle insère dans ses programmes jeunesse les mêmes écrans publicitaires que les chaînes privées ? Il me semble que la suppression de la publicité contribuera à affirmer l’identité spécifique de France Télévisions.

Cette mesure est réalisable financièrement, et elle répond à un souhait réel des parents. Les temps évoluent. La durée d’exposition de l’enfant aux programmes télévisés n’est pas comparable avec celle que nous avons connue avant la naissance d’internet, lorsque les chaînes se comptaient sur les doigts d’une main et que les parents conservaient un certain contrôle. Le développement de l’obésité chez les jeunes et la surconsommation sont des phénomènes nouveaux.

S’il n’est pas question de modifier du jour au lendemain les équilibres économiques dépendant de la publicité, je pense que nous pouvons nous rassembler autour de l’idée d’un audiovisuel public protecteur et ayant valeur de modèle.

Notre groupe se réjouit que ce texte équilibré, qui est l’objet d’une très forte attente, soit le fruit du travail du Sénat. Nous espérons qu’il pourra réunir le consensus le plus large.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI -UC et du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi a déjà une longue histoire. Elle s’inspire, en effet, d’un texte déposé en 2010 par notre ancien collègue Jacques Muller, que je salue.

C’est en tenant compte des critiques qui lui avaient été faites et des évolutions importantes qui ont modifié notre paysage audiovisuel depuis que j’ai déposé, en 2013, cette nouvelle mouture, plus affinée dans ses objectifs.

Après une première lecture l’an passé, la voici de retour dans cet hémicycle, pour, espérons-le, une adoption définitive.

Les effets de la publicité sur les comportements et le développement de nos enfants sont aujourd’hui indéniables. Les études récentes mettent en évidence une dégradation de leurs pratiques alimentaires, un dérèglement de leur mode de vie et une confusion accrue dans leur hiérarchie des valeurs. Tout cela affecte profondément leur manière d’être en famille, à l’école et en société.

Je ne développerai pas davantage cet inquiétant constat qu’ont déjà exposé les intervenants précédents. Je rappellerai simplement que ce texte répond à un objectif d’intérêt général, la protection de nos enfants.

Ainsi, loin de relever d’une initiative minoritaire, partisane ou isolée, cette proposition de loi transcende les clivages politiques et sociaux. Elle recueille l’approbation massive de nos concitoyens – pas seulement au travers des enquêtes d’opinion, monsieur Assouline –, l’appui des principales associations familiales et de parents d’élèves, ainsi que le soutien de différentes institutions et personnalités du monde de la santé et de l’éducation.

Elle participe, à l’échelle européenne, d’une dynamique plus globale qui conduit un nombre croissant de pays à légiférer : en Allemagne, par exemple, un cadre très contraignant s’applique en matière d’autorisation de diffusion de messages commerciaux pour enfants ; aux Pays-Bas, une interdiction cible la promotion des produits alimentaires non diététiques ; en Grèce, la publicité pour les jeux et jouets jugés préjudiciables aux enfants est prohibée ; en Espagne, au Royaume-Uni et en Belgique, toute publicité visant les enfants est interdite sur les chaînes publiques ; enfin, dans trois pays d’Europe du Nord, elle est désormais proscrite sur l’ensemble des chaînes de télévision.

Notre pays se situe aujourd’hui en queue du peloton de l’Union européenne en matière de régulation. Adopter ce soir cette proposition de loi nous replacera en bien meilleure position.

Je voudrais maintenant tenter de répondre à certaines objections parfois opposées à ce texte.

Il faut s’en féliciter, personne ne remet en cause, sur le fond, le bien-fondé de notre initiative en faveur de la protection de l’enfance. Les réticences exprimées par certains sont essentiellement d’ordre économique, la principale d’entre elles tenant aux conséquences financières qu’entraînerait l’adoption d’une telle mesure pour France Télévisions.

À ce propos, je dois saluer le sens de l’anticipation dont a fait preuve la direction du groupe en intégrant d’ores et déjà, dans son dernier plan d’affaires, la baisse de recettes publicitaires qui résulterait de la mise en œuvre du dispositif. Toutefois, son chiffrage de cette baisse – 20 millions d’euros par an –, plus de deux fois supérieur au nôtre, est un peu surprenant. Il conviendrait d’y regarder de plus près, d’autant qu’il est peu documenté…

En tout état de cause, quels que soient les chiffres retenus, le montant de la perte de recettes n’excède pas 0, 3 % à 0, 7 % du budget global du groupe. C’est peu, d’autant que France Télévisions bénéficiera prochainement – outre les compensations et garanties apportées par l’État – de nouvelles recettes publicitaires : un décret en préparation, visant à assouplir les conditions du partenariat télévisuel, devrait en effet, selon France Télévisions, permettre une augmentation des recettes du groupe de 5 millions à 10 millions d’euros par an.

Par ailleurs, la régie du groupe vient de remporter le contrat de commercialisation publicitaire des trois chaînes pour enfants du groupe privé Turner. Elle va aussi jouir aussi des retombées financières d’accords récents passés avec la chaîne YouTube Kids France. Au final, l’ensemble de ces nouvelles recettes compensera largement le manque à gagner que j’évoquais.

Certains producteurs de films d’animation se sont émus, craignant que France Télévisions investisse moins dans ce type de programmes en cas de suppression de la publicité durant ses émissions pour enfants.

Je tiens à rappeler que je suis l’auteur de plusieurs textes et amendements visant à renforcer les crédits d’impôt pour les secteurs des jeux vidéo et de l’image animée. Je suis même allé défendre mes propositions à Bruxelles. Dès lors, il est quelque peu « gonflé » de prétendre que je voudrais assassiner l’animation française ! Les représentants de ce secteur d’activité, que j’ai rencontrés à plusieurs reprises, ne m’ont d’ailleurs fait aucun reproche en ce sens.

Il n’y a de toute façon aucun risque en la matière : la production de programmes jeunesse de qualité fait partie des obligations assignées par l’État à France Télévisions. De plus, elle progresse au sein des chaînes privées, la parité avec les chaînes publiques étant quasi atteinte.

En ce qui concerne les annonceurs, certains professionnels du secteur des jeux et des jouets se sont manifestés. Pourtant, ce marché très dynamique en France, qui a connu une progression de près de 10 % sur les trois dernières années, n’a pas grand-chose à redouter. Dans les faits, seules les grandes marques étrangères – qui représentent l’essentiel du marché – disposent des moyens d’investir dans des publicités télévisées. Or, selon les données fournies par Kantar Media, qui est la référence en matière d’investissements publicitaires, France Télévisions ne drainait, en 2015, que 6, 5 % des investissements télévisuels de ce secteur : pas de quoi déstabiliser ces entreprises, dont nous pouvons juger de la force de frappe en cette période précédant les fêtes…

Si l’incidence économique de ce texte est, à l’évidence, assez dérisoire, sa portée est loin de n’être que symbolique en termes de régulation publicitaire. Il offrira enfin à nos enfants la possibilité de profiter, quelques heures par jour, d’un espace télévisuel dédié et libre de ces incitations commerciales qui, malheureusement, envahissent presque tout leur environnement quotidien, parfois jusqu’à l’intérieur de leurs écoles. Ce faisant, il permettra aussi au service public audiovisuel de se distinguer par la nature de son offre.

Pour ces raisons, je vous invite vivement, mes chers collègues, à franchir ce qui n’est qu’un petit pas pour le législateur, mais qui constitue une avancée de géant pour la protection et le devenir de nos enfants.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du RDSE et de l’UDI -UC, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

TITRE IER

Chapitre Ier

Protection des enfants et des adolescents

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il adresse chaque année au Parlement un rapport évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque et formulant des recommandations pour améliorer l’autorégulation du secteur de la publicité. Les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d’État. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 80-… ainsi rédigé :

« Art. 80 -… – Les programmes des services de communication audiovisuelle ne relevant pas du titre III destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.

« Est considérée comme un programme des services de télévision destiné aux enfants et adolescents de moins de douze ans la fiction, l’émission ou toute œuvre audiovisuelle répondant à un ou plusieurs des critères suivants :

« - La conception du programme pour les enfants ou les adolescents.

« Peuvent notamment être pris en compte la présence de personnages jeunes, les thématiques touchant les enfants et les adolescents, le langage, les codes et la musique employés, le cadre de l’action ;

« - La diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;

« - L’habillage spécifique du programme, qui l’identifie comme s’adressant à ces publics ;

« - L’élaboration ou le suivi du programme par l’unité en charge de la jeunesse au sein du service ;

« - La promotion du programme par le service comme s’adressant à ces publics, dont les sites internet, la communication dans la presse, la communication professionnelle, la présentation des programmes par la régie publicitaire. »

La parole est à M. Patrick Abate.

Il s’agit d’élargir l’interdiction de la publicité dans les programmes jeunesse à l’ensemble des chaînes, au lieu d’en limiter le champ au seul service public de l’audiovisuel.

Cette extension, bien qu’incomplète dans la mesure où les enfants ne regardent pas uniquement les programmes destinés à la jeunesse, marquerait du moins une véritable avancée en exonérant ces programmes de toute publicité sans creuser le fossé entre secteur public et secteur privé. Ce serait là, cher André Gattolin, un vrai pas de géant !

Nous l’avons dit, cette proposition de loi est un texte d’équilibre, qui a vocation à ne s’appliquer qu’au service public, dans les conditions que nous avons définies.

La proposition de nos collègues du groupe CRC, d’une grande radicalité, ne s’inscrit clairement pas dans cette logique.

L’avis de la commission est donc défavorable.

L’adoption de cet amendement pourrait remettre en cause la viabilité des chaînes pour enfants, voire celle des cases « jeunesse » des chaînes privées.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

J’indique que la France défend avec force à Bruxelles, dans le cadre de la révision de la directive européenne Services de médias audiovisuels, l’idée de soumettre à régulation les plateformes de vidéos sur internet, plutôt que d’opérer un nivellement par le bas.

On ne peut pas déstabiliser ainsi le modèle économique équilibré des chaînes privées, qui ont aussi leurs difficultés. Le présent texte ne vise que l’audiovisuel public.

Ce qui nous occupe ici, c’est la protection des enfants, et non celle du modèle économique des chaînes privées… Cela étant, je savais bien que les bonnes intentions de Mme la rapporteur et de M. Gattolin ne coïncidaient pas forcément avec les objectifs de nos collègues siégeant du côté droit de l’hémicycle !

De la même manière, lors du débat sur la réforme de l’audiovisuel public, la suppression de la publicité sur les chaînes de télévision publiques avait pu être défendue par la gauche comme un moyen de protéger le service public contre l’emprise du commerce et la dictature de l’audimat, comme on disait alors. Je ne tenais pas pour autant Nicolas Sarkozy pour le plus grand défenseur du service public de l’audiovisuel ! Je savais que beaucoup plaidaient pour cette suppression afin que la manne publicitaire, qui assurait la moitié du financement de l’audiovisuel public, revienne au privé. Certains n’hésitaient pas à l’admettre, et c’est d’ailleurs ce qui s’est en partie produit. On peut donc habiller de très belles intentions des projets guère avouables…

J’entends Mme la rapporteur, qui prône une politique de petits pas, mais j’entends aussi ceux de nos collègues qui veulent avant tout protéger le modèle économique des chaînes privées.

En tout état de cause, moi qui défends le pluralisme du secteur de l’audiovisuel, je sais que ce n’est pas au détour de la discussion d’un amendement que nous pourrons régler la question. Pour rendre le secteur privé aussi vertueux que le service public, il nous faudra élaborer un texte d’ensemble, traitant de la prévention, de l’éducation, et ne prévoyant pas simplement des interdictions.

Nous nous abstiendrons sur cet amendement, qui a en tout cas le mérite d’éclairer une partie du champ du débat.

Je voudrais dire à nos collègues du groupe CRC que leur amendement recueille d’autant plus notre sympathie que le texte déposé par Jacques Muller et Évelyne Didier, que j’avais cosigné avec Jean-Pierre Bel et Jean-Pierre Sueur, couvrait lui aussi un large spectre. Malheureusement, il ne s’était pas trouvé de majorité pour le voter, tout comme il ne s’est pas trouvé de majorité, à l’Assemblée nationale, pour augmenter la redevance…

Comme je l’ai dit en commission, mieux vaut gravir une petite marche que de rester au pied d’un grand escalier romantique que l’on contemple, mais qui ne nous élève pas. Nous voterons contre cet amendement.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté.

Chapitre II

Dispositions applicables au service public audiovisuel

TITRE II

L'amendement n° 2, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse

Cet amendement n'a plus d'objet.

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme la présidente de la commission.

Je veux rappeler à ceux qui défendent avec fougue le modèle actuel de financement de l’audiovisuel public que notre commission est également compétente en matière d’éducation et de jeunesse. Les nombreuses associations – très pluralistes et représentatives – d’éducateurs, de parents et de familles dont nous avons auditionné à ce titre les représentants soutiennent résolument ce texte, au-delà des sondages que vous remettez en cause, monsieur Assouline.

Pour notre part, nous défendons avec tout autant de fougue le modèle de l’audiovisuel public, mais selon une perspective cohérente. J’ai demandé à nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin d’effectuer un travail de fond sur ce sujet. Le dispositif de cette proposition de loi ne serait applicable qu’à compter de 2018. Il clarifie les missions respectives de l’audiovisuel public et du secteur privé. On est en droit d’avoir certaines exigences spécifiques à l’égard du service public.

Tout cela s’inscrit dans une démarche de réforme du financement de l’audiovisuel public. Nous aurons d’autres occasions d’en discuter.

Je ne comprends pas le fatalisme de certains, qui se demandent à quoi bon supprimer la publicité sur les chaînes publiques quand les enfants sont abreuvés d’images par leurs tablettes et leurs smartphones. Si l’on suit cette logique, pourquoi ne pas autoriser la diffusion sur les chaînes de télévision du pire de ce qui circule sur internet, puisque les enfants peuvent de toute façon y avoir accès ?

Nous estimons pour notre part qu’il revient aux parents et à l’éducation nationale de former les enfants à l’usage des médias dès leur plus jeune âge. Il ne peut y avoir de place pour le fatalisme sur ces questions ; renoncer serait coupable.

Je voterai cette proposition de loi.

L’esprit et l’objectif de cette proposition de loi, qui vise à protéger les enfants d’une publicité intrusive, parfois dangereuse pour leur santé, sont unanimement approuvés par la Haute Assemblée.

Nous avons d’autant plus volontiers accompagné l’élaboration de ce texte que, en commission, Mme la rapporteur – que je félicite pour son travail – et M. Gattolin ont accepté des modifications qui ont permis au Sénat de l’adopter en première lecture.

Par ailleurs, ce texte va dans le sens des propositions que nous avons faites en appelant à une évolution du modèle économique de France Télévisions, fondée sur une réforme de la contribution à l’audiovisuel public et sur un meilleur retour sur investissement dans la production, l’objectif étant d’arriver, à terme, à une suppression totale de la publicité sur le service public de l’audiovisuel.

M. David Assouline s’exclame.

Oui, monsieur Assouline, il faut réinventer le modèle économique du secteur public et préserver celui du secteur privé, dont l’unique source de recettes est la publicité ! Il s’agit de deux modèles totalement différents. Veillons à préserver la diversité du paysage audiovisuel.

Par ailleurs, je suis sensible à certains des arguments que vous avez développés. Ce texte a ses limites, dans la mesure où la publicité se répand sur des écrans autres que celui de la télévision.

Néanmoins, cette proposition de loi constitue à mes yeux un pas dans la bonne direction et surtout un signal envoyé aux familles : il importe de protéger les enfants. Je la voterai, tout comme l’ensemble des membres du groupe Les Républicains.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – Mme Nicole Duranton applaudit également.

Jacques Bigot et moi-même voterons ce texte. Notre ancien collègue Jacques Muller, qui était un fervent partisan de l’interdiction projetée, a eu raison d’engager ce débat sur l’exposition des enfants à des publicités néfastes pour eux, face à laquelle leurs parents sont démunis.

J’ajouterai qu’il faudrait aussi se pencher sur la publicité destinée aux adultes, pour les serviettes hygiéniques ou les colles dentaires, par exemple, qui donne souvent une mauvaise image des femmes, voire des hommes.

Applaudissements sur de nombreuses travées.

Ce texte ne nous satisfait pas plus en deuxième lecture qu’en première.

Cela étant, nous prenons acte de la sincérité de l’engagement en faveur de la protection des enfants de Mme la rapporteur, dont nous saluons le travail, et de l’auteur de la proposition de loi. Nous partageons totalement leur objectif.

Cependant, je me permets d’insister, monsieur Gattolin, sur le fait qu’il ne s’agit que d’un tout petit pas. Si nous n’en sommes pas suffisamment conscients, nous ne parviendrons jamais à faire vraiment le nécessaire pour protéger efficacement les enfants.

Bien que ce texte soit à nos yeux largement insuffisant, nous nous abstiendrons.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – Mme Françoise Laborde applaudit également.

M. André Gattolin. Je veux remercier l’ensemble de mes collègues pour la qualité de nos débats, supérieure à celle des discussions auxquelles j’ai assisté à l’Assemblée nationale…

Exclamations amusées.

Pour ma part, monsieur Abate, je crois aux petits matins de gaîté, et non aux grands soirs de désespoir… §Ce ne sont pas des slogans, mes chers collègues, c’est de la poésie !

Je suis tout à fait ouvert au débat, et je respecte l’esprit de liberté et d’indépendance de notre collègue David Assouline, dont je salue la compétence. Cela étant, nous ne sommes pas naïfs ! Certes, l’accès du plus grand nombre aux tablettes, dont la ministre de l’éducation nationale veut d’ailleurs développer l’utilisation dans les écoles, impose que l’on trouve les moyens de contrôler les contenus numériques diffusés sur internet. Aujourd'hui, il est très difficile de le faire, parce que cette diffusion s’effectue sans régulation et de façon transnationale. Or on est précisément en train d’élaborer, à l’échelon européen, une directive Services de médias audiovisuels qui vise, pour la première fois, à réguler non seulement la télévision linéaire, mais aussi YouTube et les services de médias audiovisuels à la demande, ainsi peut-être que certains réseaux sociaux. Cela permettra aussi de faire respecter les quotas de production française et européenne.

La commission des affaires européennes a rédigé une proposition de résolution européenne sur ce sujet. Elle a été soumise à la commission de la culture. Je passe en moyenne au moins une journée par semaine à Bruxelles pour promouvoir nos positions auprès de la Commission européenne, des membres du Parlement européen et des représentants des différents organismes du Bureau européen des unions de consommateurs, monsieur Assouline.

Les règles contraignantes que comporte cette directive fixeront le cadre dans lequel pourra demain s’exercer une régulation satisfaisante des messages publicitaires, des programmes et des contenus diffusés sur internet. Quand ce cadre aura été établi, nous pourrons légiférer.

Sur le fond, je pense qu’il n’y a pas de divergence entre nous.

Il se trouve que Jacques Muller, qui est présent dans les tribunes, est devenu sénateur en 2007, lorsque je suis entré au gouvernement, et qu’il a quitté le Sénat en 2010, lorsque j’y suis revenu. Le jour de son départ, il a déposé la proposition de loi qui a inspiré celle dont nous débattons aujourd’hui, selon lui meilleure…

À l’époque, j’avais déjà un certain nombre de divergences avec Jacques Muller, qui n’ont pas disparu. Toutefois, nous nous retrouvons sur certains points.

Sourires.

Certes, mais ce n’est pas à cela que je pensais !

Alors que nous nous interrogeons sur l’avenir de nos enfants, sur le cadre dans lequel ils pourront se construire, sur les valeurs à leur transmettre, des marqueurs sont à mon sens nécessaires pour signaler les progrès à réaliser. Ce texte en est un, et c’est avec une profonde conviction que je le voterai, et non par simple solidarité alsacienne…

Applaudissements sur les travées de l'UDI -UC et du groupe écologiste.

Je veux moi aussi souligner la qualité de nos débats, qui se sont étendus à la réforme du financement de l’audiovisuel public, enjeu majeur pour l’avenir.

Toutefois, je regrette que de tels débats ne réunissent que des sénateurs et sénatrices spécialistes des questions culturelles et audiovisuelles §(On le conteste sur les travées du groupe écologiste.) et ne suscitent pas un plus large intérêt au sein de notre assemblée. C’est d’ailleurs en général à une heure tardive que l’on aborde ces sujets…

Ma position a été interprétée par Mme la présidente de la commission comme relevant d’une forme de fatalisme, qui conduirait à renoncer à agir. Il n’en est rien : je conteste simplement qu’une sanctuarisation soit possible. L’argumentation des partisans de la sanctuarisation se fonde sur l’illusion que les enfants ne regarderaient que les programmes qui leur sont destinés, et de surcroît exclusivement ceux du service public. Or les chiffres montrent que, à l’évidence, cette vision ne correspond pas à la réalité.

Nous devrions nous attacher à mettre en place un contrôle, une moralisation des contenus publicitaires ciblant les enfants diffusés sur les chaînes privées ou sur internet, comme nous l’avons déjà fait pour l’audiovisuel public. Cela seulement permettra de réellement protéger les enfants des messages incitant à la violence ou à des comportements alimentaires néfastes.

Je dis simplement, sans aucun fatalisme, que l’application de cette proposition de loi pourrait avoir des effets pervers. Il me semble donc difficile de considérer que le présent texte constitue un premier pas, sauf à approfondir la réflexion, en s’appuyant par exemple sur mon rapport de 2007 sur la jeunesse et les nouveaux médias, qui anticipait nombre des évolutions auxquelles nous assistons actuellement. Sur le plan législatif, on n’a pas beaucoup avancé depuis pour ce qui concerne le contrôle d’internet au regard de la protection de l’enfance, à laquelle nous sommes tous attachés.

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

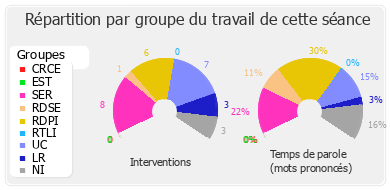

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 75 :

Nombre de votants340Nombre de suffrages exprimés213Pour l’adoption213Le Sénat a adopté définitivement.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et de l'UDI -UC. – Mme Françoise Laborde applaudit également.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 8 décembre 2016 :

À dix heures trente : cinq questions orales (ordre d’appel fixé par le Gouvernement).

À onze heures : débat sur le thème « Le Massif central, un enjeu de développement territorial » (demande du groupe du RDSE).

À quinze heures : débat sur la situation et l’avenir de La Poste (demande du groupe communiste républicain et citoyen).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinq.