Séance en hémicycle du 1er mars 2005 à 16h30

Sommaire

La séance

La séance, suspendue à dix heures quarante, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

La séance est reprise.

M. le président. L'ordre du jour appelle le dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes.

Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.

Huissiers, veuillez faire entrer M. le Premier président de la Cour des comptes.

M. le Premier président de la Cour des comptes est introduit dans l'hémicycle selon le cérémonial d'usage.

Monsieur le Premier président, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, au nom de tous mes collègues et en mon nom personnel, dans cet hémicycle où vous êtes souvent intervenu dans d'autres fonctions.

C'est la première fois que vous venez déposer solennellement sur le bureau de notre assemblée le rapport annuel de la Cour des comptes, toujours très attendu par tous les membres de la Haute Assemblée.

Permettez-moi de rappeler à cette occasion combien le Sénat est attaché au développement des relations institutionnelles avec la Cour des comptes. Sous l'autorité de leurs présidents, MM. Jean Arthuis et Nicolas About, nos commissions des finances et des affaires sociales bénéficient en particulier du concours efficace de la Cour dans le cadre de leur mission de contrôle de l'application des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, sur le fondement des articles 47 et 47-1 de la Constitution.

Monsieur le Premier président, je forme en cet instant, le voeu que ces relations toujours très fructueuses puissent se renforcer encore sous votre présidence.

Vous avez maintenant la parole, monsieur le Premier président.

M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, en application de l'article L. 136-1 du code des juridictions financières, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport public annuel de la Cour des comptes, que j'ai remis ce matin même à M. le Président de la République et que je présenterai tout à l'heure à l'Assemblée nationale.

M. le Premier président de la Cour des comptes remet à M. le président du Sénat le rapport annuel de la Cour des comptes.

M. le président. Merci, monsieur le Premier président. Ce rapport est bien épais !

Sourires

Oserai-je relever, monsieur le président, que, en me conformant ainsi à une tradition qui remonte à l'année 1832, j'ai l'occasion de monter de nouveau à la tribune de la Haute Assemblée pour la première fois depuis dix-sept ans ? Je ne vous cacherai pas en tout cas l'émotion que j'en ressens, et je vous remercie à cet égard, monsieur le président, de vos propos.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez mieux que quiconque, le rapport public annuel n'est plus la seule publication de la Cour des comptes. Pour s'en tenir, par exemple, aux trois ou quatre derniers mois écoulés, la Cour, outre ses communications sur l'exécution de la loi de finances et sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale, a publié des rapports thématiques consacrés à « l'accueil des immigrants et à l'intégration des populations issues de l'immigration », au « maintien en condition opérationnelle des matériels des armées », ou encore au « démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets ».

Près d'une dizaine d'autres rapports publics particuliers - telle est en effet leur appellation - sont actuellement en cours d'élaboration et seront transmis à la Haute Assemblée, pour la plupart, dès cette année ; ils témoigneront de la diversité des interventions de la Cour et de ce qu'elle me paraît pouvoir apporter en termes d'appréciation de l'efficacité des politiques publiques et de contribution à l'amélioration de la qualité de la gestion publique.

S'agissant par ailleurs du contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, la Cour a publié depuis un an des rapports sur le Comité français pour l'Unicef, sur l'Association française contre les myopathies et, voilà quelques jours à peine, sur l'Association pour la recherche sur le cancer.

Elle s'apprête en outre à procéder aux vérifications qui déboucheront sur un bilan global, lequel sera rendu public, de l'utilisation des fonds recueillis en France à la suite du tsunami. Le rapport, élaboré à l'échelon national, sera complété par un autre, de portée internationale, qu'elle réalisera en sa qualité de commissaire aux comptes de l'Organisation des Nations unies.

Si le rapport public annuel, accessible aux citoyens depuis 1938, n'est donc plus la seule expression publique de la Cour des comptes, nous entendons néanmoins lui conserver toute son importance. Bien loin de le considérer comme vidé de son sens par la croissance du nombre des autres publications, nous nous attachons à le faire évoluer pour qu'il ne cesse de constituer à la fois un relevé des activités de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes, un inventaire des observations les plus significatives et les plus exemplaires des choix et des pratiques des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de leur politique et, enfin, un état des suites réservées aux interventions des juridictions financières.

Les deux volumes du rapport qui vous est remis, monsieur le président, y contribuent chacun à leur manière.

Le rapport d'activité, publié depuis quatre ans dans un fascicule distinct, est le moyen de donner la mesure de nos activités et de répondre à une obligation de transparence à laquelle les juridictions financières veulent d'autant plus souscrire que c'est pour elles le moyen de faire connaître l'efficacité de leurs interventions.

L'absence de suites aux interventions de la Cour est en effet une légende qui n'a probablement que trop duré. Peut-être la Cour et les chambres régionales sont-elles trop modestes pour revendiquer la paternité des réformes intervenues après leur passage ? Peut-être retient-on plus l'anecdote que les réformes de fond auxquelles nous avons contribué ? Toujours est-il que, contrairement aux idées reçues, nombre de nos contrôles produisent des effets tangibles. L'actualité même en offre la démonstration : les péripéties diverses qu'affronte actuellement telle fédération sportive doivent, pour le moins, quelque chose à la Cour des comptes. A l'inverse, le redressement de telle association de lutte contre le cancer n'aurait pas été possible sans l'intervention, en son temps, de notre juridiction.

Dans le rapport d'activité, vous trouverez d'autres illustrations encore des résultats obtenus. Ils sont loin d'être négligeables, si l'on considère, par exemple, la réforme entreprise par la protection judiciaire de la jeunesse après le contrôle de la Cour en 2003, ou les modifications significatives auxquelles ont procédé nombre de collectivités territoriales dans leur mode de relation avec leurs délégataires de service public, après les contrôles des chambres régionales des comptes.

Quant au contenu du second volume, il n'a peut-être pas le caractère exhaustif de jadis, mais il ne se limite pas non plus à un propos d'ambiance. Il permet, à partir de quelques exemples significatifs, de prendre la mesure de ce qu'est la gestion publique et des écarts qui peuvent la séparer de ce qu'elle devrait être, ou encore d'en retracer les évolutions, d'en évaluer les succès ou les insuffisances.

Tant ses nouvelles publications que le nouveau contenu du rapport public attestent que la Cour s'efforce sans cesse de s'adapter aux évolutions de son environnement, parmi lesquelles, en particulier, le renforcement progressif et continu, depuis plus de dix ans, de sa contribution à l'information du Parlement. Ce renforcement - vous l'avez justement évoqué, monsieur le président -, à l'initiative duquel je m'honore d'avoir pris une part, fût-elle modeste, dans une vie antérieure, aura été confirmé, amplifié et approfondi par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF.

Ainsi la Cour contribue-t-elle activement aux travaux de votre commission des finances et de votre commission des affaires sociales. Depuis 2002, ce ne sont pas moins de douze rapports que la Cour aura élaborés à la demande de la commission des finances, et nous nous attacherons à honorer de même les demandes qui seront formulées au titre de l'année 2005. La Cour est d'ailleurs très sensible à l'habitude prise par la commission des finances, sous l'impulsion de son président, M. Arthuis, d'organiser une audition des ministres ou des directeurs concernés pour débattre des conclusions de chacun de ces rapports.

De la même façon, la collaboration avec la commission des affaires sociales est très fructueuse, et je m'apprête à transmettre à son président, M. About, le rapport qu'il nous a demandé sur la question des victimes de l'amiante. Nous ferons d'ailleurs ainsi, et pour la première fois, une application de l'article L. 132-3-1 du code des juridictions financières, qui autorise désormais la commission chargée des affaires sociales à saisir elle-même la Cour des comptes d'une demande d'enquête sur toute question relative à la loi de financement de la sécurité sociale.

Enfin, les référés de la Cour font désormais l'objet, dans les conditions prescrites par la loi, de communications systématiques à votre assemblée.

Sans doute nous faudra-t-il aller plus loin encore si nous voulons être certains de disposer des meilleurs moyens pour apprécier l'efficience et l'efficacité des administrations, c'est-à-dire leur performance, et pour optimiser l'usage qui est fait de ce bien rare qu'est l'argent public.

Je demanderai ainsi à la Cour - et le président de la commission des finances, M. Arthuis, n'est pas le dernier à nous y inciter - de mieux et plus clairement encore exprimer ses recommandations afin de faciliter les suites qui leur seraient réservées par l'exécutif ou, à défaut, pour mettre davantage le Parlement en mesure d'en pointer l'absence et d'en évaluer les conséquences.

Peut-être faudra-t-il également veiller à ce que l'ensemble de ces recommandations et préconisations soit connu du Parlement. Si l'on ne devait pas souhaiter une communication plus rapide des référés aux deux assemblées, du moins pourrait-on envisager que leur soit transmise trimestriellement une synthèse des propositions qu'y formule la Cour, ce qui faciliterait leur exploitation rapide.

Mais les principales implications à tirer du nouveau contexte que j'évoquais restent à venir.

Demain, on le sait, la Cour des comptes assumera à l'intention du Parlement la tâche nouvelle de certification des comptes de l'Etat. Elle jouera par ailleurs, avec les chambres régionales des comptes, un rôle majeur dans le processus de l'évaluation de la performance des politiques publiques. Il reviendra ainsi aux juridictions financières d'être les garantes d'une mise en oeuvre satisfaisante de la LOLF, dont le législateur a tenu à ce qu'elles soient l'un des rouages essentiels.

Ne nous y trompons pas, en effet : rien n'ira de soi dans le jugement de la performance, qui ne pourra évidemment pas reposer seulement sur les données chiffrées. Un complément d'appréciation d'ordre qualitatif sera indispensable. Les Anglo-saxons l'ont d'ailleurs bien compris, qui sont nombreux à avoir abandonné l'approche par les seuls indicateurs pour opter en faveur d'une autre, fondée sur les mesures de performances, laquelle permet une évaluation à la fois quantitative et qualitative plus conforme à la réalité multiforme et évolutive de l'action publique.

Ce complément d'ordre qualitatif, il va revenir à la Cour des comptes de l'apporter. Mais il n'y aura pas que cela.

La Cour devra ainsi être non seulement autorisée, mais parfois expressément invitée à formuler des propositions de réforme de la LOLF, dont ce serait une erreur de la considérer comme un monument intangible.

Ainsi, je ne suis ni le premier ni le dernier à souligner que la France est probablement le seul pays à présenter la totalité des dépenses de l'Etat sous la forme de programmes, alors même qu'on peut se demander si toutes les formes de l'action publique peuvent y trouver systématiquement leur traduction.

Il est probable que nous découvrirons rapidement le danger qu'il y aurait à rester prisonnier de tel programme qui serait considéré comme complet et immuable, alors que les actions, par nature, changent en fonction des décisions des pouvoirs publics. Il faudra pour le moins accepter que la gestion par programme soit appliquée avec souplesse et pragmatisme en attachant plus d'importance à l'esprit général du programme qu'à son contenu et, si cela ne suffit pas, avoir le courage de procéder aux changements qui s'avèreraient nécessaires.

La réussite de la LOLF constitue un enjeu trop important en termes de renforcement de la démocratie parlementaire, de transparence et de responsabilité des gestionnaires dans l'usage de l'argent public pour que toutes les chances de réussite ne soient pas réunies.

Vous aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, que les juridictions financières sont résolues à tout mettre en oeuvre pour qu'il en soit ainsi. Mais vous ne serez pas étonnés de m'entendre dire que, pour qu'elles puissent agir avec une totale impartialité et avec efficacité, il me paraît souhaitable de reconsidérer leur place.

Bref, il s'agit de tirer toutes les conséquences du choix qui a été fait par notre pays de ne retenir aucun des modèles habituels de positionnement de l'institution supérieure de contrôle, à savoir son rattachement à l'exécutif ou au législatif. Certes, le choix ainsi opéré en 1958 par le constituant n'était qu'implicite. Et sans doute cela peut-il expliquer qu'il ait fallu attendre les années quatre-vingt-dix pour que le Parlement et la Cour des comptes en tirent les premières conséquences concrètes, et l'année 2001 pour que le Conseil constitutionnel pose clairement le principe de l'équidistance de la Cour vis-à-vis du Parlement et du Gouvernement, qu'ultérieurement la logique de la LOLF allait rendre incontournable.

Dans ces conditions, peu après ma nomination il m'est vite apparu que la présence des juridictions financières dans un programme rattaché à une mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - comme à tout autre élément de l'exécutif - était difficilement défendable. C'est pourquoi la Cour, avec le renfort du Conseil d'Etat, a formulé un certain nombre de suggestions pour que son positionnement soit remis en conformité avec le principe que j'ai rappelé. L'affaire nous a paru d'importance, car ce sont la clarté, la qualité et la pérennité des rapports du Parlement et de la Cour qui sont en question.

Je sais gré à la commission des finances du Sénat d'avoir prêté une oreille attentive à nos analyses et je la remercie de la part qu'elle a prise au dégagement d'une esquisse de solution qui, pour être totalement satisfaisante, devra selon nous prendre en compte le fait que les juridictions financières forment un tout indissociable devant être traité comme tel et, par ailleurs, proscrire tout rattachement qui, par définition, mettrait en cause notre double et égale référence au législatif et à l'exécutif.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les treize insertions du présent rapport public ne tiennent pas de ce que l'on dénomme communément « l'épinglage ».

Sourires

Il s'agit dans plusieurs cas d'appréciations du suivi réservé à des observations antérieures. Ainsi en va-t-il pour la refondation indemnitaire. Cinq ans après les premières analyses de la Cour, la réforme opérée paraît aujourd'hui essentiellement formelle et l'on peut déplorer que l'objectif de motivation des personnels et de rénovation de la gestion publique, affiché entre-temps par les pouvoirs publics, ne l'ait pas davantage inspirée.

Il s'agit encore de démontrer que la Cour intervient non pas seulement pour blâmer, mais parfois aussi pour souligner les progrès accomplis et l'amélioration de la gestion publique. La construction progressive du service public de la transfusion sanguine ou la rationalisation de l'organisation financière de France Télévisions, dans le cadre d'une holding que la Cour avait appelée de ses voeux, en constituent deux bons exemples.

Il s'agit bien sûr aussi, et de manière plus classique, d'alerter sur des gestions défaillantes. C'est le cas des opérations immobilières du ministère des affaires étrangères, lesquelles révèlent une situation critique, caractérisée par des incohérences nombreuses et un défaut de pilotage patent, sources de surcoûts, de retards dans les réalisations et, au final, d'une efficacité largement insuffisante. Il est urgent que ce ministère professionnalise la gestion de son patrimoine. A défaut, ses projets de révision de ses implantations parisiennes, tout comme la modernisation de l'hébergement de son réseau diplomatique et consulaire, risqueraient d'en pâtir fâcheusement.

Il s'agit enfin de rapporter les conclusions de divers contrôles effectués par les chambres régionales des comptes dans les collectivités territoriales, auxquelles la Haute Assemblée est très attachée. Les insertions concernant les services départementaux d'incendie et de secours ou les comités régionaux du tourisme montrent les enseignements qu'il faut tirer de certains enchevêtrements de compétences et de l'insuffisante coordination de divers opérateurs.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques considérations dont je souhaitais, avec votre permission, assortir le dépôt du présent rapport public.

Applaudissements

Monsieur le Premier président, le Sénat vous donne acte du dépôt de ce rapport.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Monsieur le président, monsieur le Premier président, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir et d'attention, comme il se doit, que nous venons d'entendre M. le Premier président nous présenter le rapport public annuel de la Cour des comptes.

Dans quelques instants, monsieur le Premier président, vous irez présenter votre rapport devant l'Assemblée nationale. Croyez bien que nous apprécions l'honneur que vous faites au Sénat.

Je ne reviendrai pas sur le contenu de ce rapport que nous ne manquerons pas, spécialement à la commission des finances, d'analyser comme toujours avec le plus grand soin. Il enrichira notre réflexion et nos travaux pour porter une appréciation sur l'efficacité de la dépense publique et sur le bon usage des deniers publics.

Précisément, monsieur le Premier président, je voudrais vous remercier de l'attention que vous portez personnellement, et avec votre détermination bien connue, à l'approfondissement des relations entre la Cour des comptes et le Parlement, singulièrement le Sénat.

La mission d'assistance sur l'Institut national de recherches archéologiques préventives et les quatre enquêtes que nous vous avions demandées en 2004, en application des premier et deuxième alinéas de l'article 58 de la LOLF, nous ont été présentées ou vont nous être présentées dans les prochaines semaines. Elles donneront lieu, comme les neuf déjà réalisées depuis deux ans au sein de la commission des finances, à des auditions contradictoires réunissant, autour des commissaires, les magistrats de la Cour des comptes ayant conduit les enquêtes ainsi que les représentants des organismes contrôlés et, le cas échéant, les ministères de tutelle.

C'est donc un dialogue constructif qui permet de conférer au contrôle budgétaire un caractère positif : il s'agit moins de dénoncer et d'accuser que de favoriser et d'encourager des évolutions positives, des réformes, des progrès.

Ainsi la commission a t-elle souhaité donner encore plus de publicité à ses travaux, en ouvrant ces auditions contradictoires le plus largement possible aux médias. C'est de cette façon, me semble-t-il, que nous contribuerons à donner la plus grande transparence, et donc la plus grande diffusion, à nos travaux communs.

Ainsi, pour l'année 2005, ai-je l'honneur, monsieur le Premier président, de vous saisir officiellement aujourd'hui de cinq enquêtes issues des demandes des rapporteurs spéciaux compétents, portant sur les sujets suivants.

La première concerne les frais de justice, dont l'évolution est préoccupante : plus 40 % en deux ans, l'enveloppe annuelle atteignant un peu plus de 400 millions d'euros.

La deuxième enquête a trait à la gestion immobilière du ministère de l'équipement.

La troisième concerne la situation du Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC.

La quatrième a trait au Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, financé par une taxe sur les messages publicitaires.

Enfin, la cinquième enquête concerne le fonctionnement du service public de l'équarrissage.

Nous vous remercions encore, monsieur le Premier président, de contribuer ainsi à nous assister dans le développement de la mission de contrôle budgétaire du Parlement, qui est chaque jour davantage notre « seconde nature », selon la désormais célèbre formule du Président Christian Poncelet.

Cette mission de contrôle se trouve bien évidemment renforcée avec la LOLF, qui sera mise en oeuvre à partir du prochain projet de loi de finances et sur laquelle, vous le comprendrez, je souhaite insister quelque peu cette année.

La LOLF, issue d'initiatives parlementaires venant de différents groupes et dépassant les clivages partisans, doit en effet conduire à transformer la nature du contrôle budgétaire, et vous savez que la commission des finances s'y emploie activement. Cette dernière a affiné ses méthodes, en examinant les techniques qui ont été mises en oeuvre tant en France par le secteur public ou les entreprises privées, les cabinets spécialisés, qu'à l'étranger par nos homologues des différents parlements.

La commission des finances a rédigé son propre guide des bonnes pratiques de contrôle et communique chaque année davantage, comme elle l'a fait voilà dix jours sur les vingt-cinq contrôles réalisés en 2004 par ses rapporteurs spéciaux, que je tiens à féliciter de nouveau pour l'exemplarité de leur engagement.

Mais, nous le savons tous, la Cour des comptes verra sa mission considérablement renforcée au travers de la certification des comptes de l'Etat, à laquelle elle devra procéder, et aussi de par la loi de règlement, point sur lequel je reviendrai dans un instant.

C'est pour cette raison que je rejoins, monsieur le Premier président, votre préoccupation de garantir, y compris par son autonomie financière, l'indépendance de la Cour des comptes.

A cet égard, le rattachement, dans la nouvelle nomenclature budgétaire, du programme « juridictions financières » à la mission ministérielle « gestion et contrôle des finances publiques » impliquerait la détermination en amont des crédits de la Cour des comptes par un ministre, en l'occurrence celui de l'économie, des finances et de l'industrie. En d'autres termes, le certifié, plus précisément celui qui tient les comptes et qui les arrête, fixerait les moyens financiers du certificateur. Une telle situation, croyez-le bien, ne nous satisfait aucunement, car ce serait contraire aux principes auxquels nous sommes attachés.

Voilà pourquoi la commission des finances avait, dès l'an dernier, proposé la création d'une mission « transparence et régulation de l'action publique », composée des programmes « juridictions financières » et « autorités administratives indépendantes » : cette formule présenterait l'avantage de résoudre le problème de la fongibilité des crédits entre autorités régulatrices et administrations concernées.

A dire vrai, je m'étais étonné, à l'époque, de l'absence d'échos favorables de la part des premiers intéressés. Cela pouvait s'apparenter à une sorte d'encéphalogramme plat, voire à un refus, comme si, tout compte fait, il était plus sage de négocier au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Depuis quelques semaines, nous avons perçu un changement de pied, dans le sens de la recherche de l'équidistance entre l'exécutif et le législatif.

Compte tenu des derniers éléments en ma possession, avec notre rapporteur général, Philippe Marini, mais aussi avec nos homologues de l'Assemblée nationale, le président Pierre Méhaignerie et le rapporteur général Gilles Carrez, nous veillerons, dans la concertation, à trouver une solution satisfaisante. Ainsi, l'idée de réunir, au sein d'une mission dédiée aux seules institutions citées par la Constitution, des programmes spécifiques pour les juridictions financières et le Conseil d'Etat peut être, me semble-t-il, favorablement accueillie, même si, nécessairement, des demandes similaires émaneront des juridictions judiciaires.

Ces programmes seraient régis par les règles budgétaires de droit commun, qui pourraient être naturellement assouplies le cas échéant, sans toutefois être supprimées, afin de conforter l'indépendance de ces juridictions ; je pense plus spécifiquement à l'exercice du contrôle financier ou à la régulation budgétaire. De même faudra-t-il réfléchir à la possibilité de modifier le champ du titre actuellement réservé aux seules dotations des pouvoirs publics, afin d'y adjoindre, sans pour autant les assimiler, les crédits relevant de cette mission sui generis.

Par-delà les modalités concrètes précises, il y a accord sur le fond, et je veux croire que le dialogue toujours fructueux entre le Gouvernement, les assemblées et la Cour des comptes nous permettra de dégager une solution acceptable par tous dès le prochain projet de loi de finances.

J'ajouterai que l'indépendance, comme vous le savez, tient non seulement à la lettre des textes, mais aussi à l'esprit dont font preuve ceux qui sont aux responsabilités. De ce point de vue, je suis plutôt déjà rassuré, monsieur le Premier président. La déontologie doit être le meilleur garant de l'objectivité et prévenir je ne sais quelle suspicion que pourraient susciter les allers et retours, sans doute rythmés par les alternances politiques, de certains magistrats entre la Cour des comptes et les cabinets ministériels. Cette observation vaut également pour le Conseil d'Etat.

Permettez-moi également d'insister sur le nécessaire renforcement de la loi de règlement, qui résultera naturellement de la logique de performance et de résultat induite par la LOLF.

En effet, le projet de loi de finances initiale présentera, pour chaque programme de chaque mission, des objectifs et des indicateurs de performance. La réalisation de ces objectifs sera mesurée dans la loi de règlement qui, de simple mais indispensable quitus comptable, se transformera progressivement en instrument d'évaluation de l'accomplissement par l'Etat de ses missions. C'est dire l'importance accrue, tant pour la Cour des comptes que pour le Parlement, de cette loi de règlement.

J'exprime d'ores et déjà le souhait que nous puissions modifier l'organisation de nos travaux parlementaires. Ainsi, désormais, au printemps, avant que ne s'engage le débat d'orientation budgétaire, nous devrons, monsieur le président, mes chers collègues, consacrer non plus une ou deux heures, mais au moins une semaine, en séance publique, à l'examen de la loi de règlement.

M. Jean-Jacques Jégou applaudit.

A cette occasion, nous inviterions en séance les ministres pour leur permettre de commenter devant tous nos collègues des autres commissions les résultats de leur politique.

Nous sommes bien conscients du fait que la LOLF est appelée à devenir un puissant instrument de réforme, réforme de l'Etat bien sûr, mais aussi réforme du Parlement et de l'organisation des travaux de ce dernier.

Monsieur le Premier président, je souhaiterais souligner, en conclusion, l'importance pour nous tous de cette première année de mise en oeuvre de la « nouvelle Constitution financière ».

La LOLF va changer les méthodes de travail tant de la Cour des comptes que du Parlement.

Pour ce qui concerne les assemblées, il faudra définir le nouveau périmètre des rapports budgétaires, reformater les questionnaires budgétaires, revoir certaines règles concernant la discussion budgétaire et l'examen des amendements. Il faudra également nous interroger sur l'application de l'article 40 de la Constitution.

La Cour des comptes, pour sa part, sera aussi sûrement appelée à faire évoluer certaines de ses méthodes pour répondre aux exigences de la LOLF, en particulier la certification de sincérité et de régularité des comptes de l'Etat, y compris les comptes consolidés de l'Agence des participations de l'Etat. Il conviendra de lui en donner les moyens, car les contraintes de cette innovation majeure, notamment en termes de délais, ne doivent pas être sous-estimées.

En effet, il nous faudra nous imposer la faculté d'adaptation que nous réclamons à juste titre aux administrations de l'Etat et au Gouvernement.

Cette faculté d'adaptation, qui n'est nouvelle ni pour vous, monsieur le Premier président, ni pour nous, nous en témoignerons ensemble, puisque nous sommes dotés d'une expérience chaque année renforcée de coopération mutuelle dont je ne peux que me féliciter.

Mes chers collègues, la réforme de l'Etat est en marche. Son succès se mesurera à l'aune de la volonté que manifesteront, sans faille, l'exécutif et le Parlement.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Huissiers, veuillez reconduire M. le Premier président de la Cour des comptes.

M. le Premier président de la Cour des comptes est reconduit selon le même cérémonial qu'à son entrée dans l'hémicycle.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq.

J'informe le Sénat que le groupe de l'Union pour un mouvement populaire a présenté quatre candidatures pour les commissions des affaires économiques et du Plan, des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, des affaires culturelles et des affaires sociales, aux places laissées vacantes, que le groupe socialiste a présenté une candidature pour la commission des affaires économiques et du Plan, à la place laissée vacante, et que le groupe communiste républicain et citoyen a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales, à la place laissée vacante.

Ces candidatures vont être affichées et les nominations auront lieu conformément à l'article 8 du règlement.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la réforme de l'organisation du temps de travail présentée dans la proposition de loi issue de l'Assemblée nationale dont vous êtes saisis aujourd'hui est une réforme importante, par son contenu comme par les principes qui la sous-tendent.

Ce texte participe d'abord de cette ambition qui est la nôtre de rompre avec des schémas autoritaires imposés sans réelle concertation

Exclamations sur les travées du groupe CRC

Cette proposition de loi s'inscrit dans la ligne des réformes engagées depuis près de trois ans par le Gouvernement pour mettre l'économie française sur le chemin du dynamisme et de la croissance et pour donner à nos entreprises les moyens d'un développement pérenne.

Ces réformes nous paraissent indispensables. Bien sûr, les recettes mises en oeuvre jusqu'en 2002 avaient pu faire illusion en haut de cycle et permettre à certaines grandes entreprises de mener à bien leur réorganisation. Mais elles ont vite montré leurs limites lorsque la conjoncture s'est retournée ! Alors que notre pays est exposé à une concurrence internationale sans cesse plus vive, il est illusoire de prétendre assurer sa prospérité seulement à coup de contrats aidés dans les collectivités publiques, pour les jeunes diplômés, ou de partage autoritaire du travail dans les entreprises.

La tâche du Gouvernement a été rendue plus difficile en raison d'une conjoncture peu favorable : en 2003, la zone euro, avec laquelle nous réalisons la majorité de nos échanges, a connu une croissance très faible : 0, 4 %. Notre pays, dont la croissance a été de 0, 5 % en 2003, n'a pas échappé à cette morosité.

En 2004, notre horizon a commencé à s'éclaircir. Avec un taux de 2, 3 %, la croissance a retrouvé un niveau encourageant, qui représente l'un des meilleurs résultats de la zone euro. Les créations d'emplois ont atteint le chiffre de 40 000 et la consommation des ménages a progressé de 3, 8 % sur un an.

Cette embellie, nous la devons, certes, à une conjoncture internationale plus favorable, mais surtout aux premiers effets des réformes structurelles engagées depuis deux ans. Je pense en particulier à la maîtrise du coût du travail sur les bas salaires, grâce à une politique volontariste de baisse des charges, à l'encouragement à la création d'entreprises par la loi sur l'initiative économique, dite loi Dutreil - le nombre de créations d'entreprises a d'ailleurs atteint l'année dernière un niveau inégalé, à savoir 224 000 -, au soutien aux activités de haute technologie et aux investissements collectifs, au développement de la formation tout au long de la vie grâce à la création du DIF, le droit individuel à la formation, à la rénovation du dialogue social dans les entreprises et les branches grâce à l'ouverture de nouveaux champs pour la négociation collective et la modernisation des règles de négociation - ce sont les acquis des lois des 3 et 17 janvier 2003 et de la loi du 4 mai 2004.

Toutes ces réformes procèdent d'une inspiration commune : donner aux entreprises, par le dialogue social, les moyens de leur développement, assurer aux salariés des parcours professionnels de qualité, et conforter la compétitivité de notre économie sur les marchés internationaux, là où se joue notre avenir.

Si ces réformes ont commencé à porter leurs fruits en termes de croissance et de résultats financiers, leur impact sur l'emploi reste malheureusement, je le concède bien volontiers, encore très insuffisant.

Comme en témoignent les chiffres du chômage rendus publics la semaine dernière, avec 10 % de la population active en recherche d'emploi, la situation du marché du travail reste, à mes yeux, préoccupante : sur douze mois, nous avons connu alternativement six mois de baisse puis six mois de hausse du chômage. Là où d'autres pays parviennent à réduire massivement leur niveau de chômage dès que la croissance dépasse 2 % en rythme annuel, nous parvenons tout juste à absorber l'augmentation de la population active.

Ces résultats doivent-ils nous conduire à remettre en cause les principes qui nous ont guidés jusqu'ici ? Je ne le crois pas. Je suis au contraire convaincu que cela doit nous inciter à poursuivre avec plus de détermination encore dans la voie des réformes structurelles.

C'est cette conviction qui nous a conduits, au sein du pôle de cohésion sociale animé par Jean-Louis Borloo, à élaborer la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Cette loi est porteuse de réformes ambitieuses : elle s'attaque aux dysfonctionnements du marché du travail, elle renforce l'accompagnement des chômeurs et elle donne aux entreprises les outils nécessaires pour accompagner au mieux les restructurations auxquelles elles sont confrontées.

La proposition de loi dont vous avez à débattre aujourd'hui participe, elle aussi, du souci qui est le nôtre de moderniser le fonctionnement de notre économie, mais en agissant cette fois sur les règles de fonctionnement des entreprises et sur l'organisation du temps de travail.

J'entends, il est vrai, des interrogations sur l'opportunité d'une telle réforme, alors que le taux de chômage demeure élevé et que nombre d'entreprises, les grandes notamment, semblent avoir surmonté tant bien que mal le passage aux 35 heures.

Certains estiment même - je pense notamment aux prises de position récentes de plusieurs organisations syndicales - que la proposition de loi constituerait un retour en arrière au mieux superflu. Revoir l'organisation du temps de travail au sein des entreprises aurait pour conséquences, selon eux, de freiner les embauches et de limiter la progression du pouvoir d'achat des salariés. Mais c'est se méprendre tant sur le diagnostic que sur la nature du remède proposé.

S'agissant du diagnostic, considérer que le passage aux 35 heures aurait été globalement favorable à notre économie et aurait constitué une source d'emplois et de richesse qu'il faudrait tenter de réactiver aujourd'hui me paraît un contresens.

Toutes les études en ont fait le constat : l'emploi n'est pas une marchandise. Il ne se partage pas réellement, contrairement à ce que certains ont pu légitimement espérer. Il est le fruit de la croissance et de l'initiative collective et individuelle. Une réduction autoritaire et uniforme de la capacité de travail est un facteur de rigidité qui pénalise les entreprises et leur interdit de répondre à de nouvelles opportunités de marchés.

Si nous avons effectivement créé, entre 1998 et 2001, 350 000 emplois, c'est parce que la conjoncture internationale était favorable. En outre, le passage aux 35 heures s'est accompagné de subventions massives accordées aux entreprises pour compenser les effets de cette mesure sur le coût du travail.

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

... soit un coût annuel pérenne de 22 000 euros par emploi créé. Je crois que nous devons, les uns et les autres, méditer ce chiffre.

Au total, la réduction du temps de travail a eu un coût élevé, y compris pour les salariés.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Ce coût est important en termes de stress et de charge de travail, notamment pour les salariés les moins qualifiés : 28 % des salariés considèrent que leurs conditions de travail se sont dégradées

Exclamations ironiques sur certaines travées du groupe socialiste

Ce coût est également élevé en termes de pouvoir d'achat : le passage contraint aux 35 heures s'est traduit, dès que la conjoncture s'est retournée, par une forte décélération de la progression des salaires, qui a atteint son point le plus bas en 2003. En 2004, la tendance a commencé à s'inverser : d'après les chiffres qui seront présentés dans quelques jours devant la sous-commission des salaires de la Commission nationale de la négociation collective, le salaire moyen a augmenté de 2, 6 %, ce qui a représenté, en 2004, une progression nette du pouvoir d'achat des ouvriers de 0, 7 %, supérieure à la hausse moyenne des salaires.

Cette tendance à la croissance devrait s'accentuer en 2005.

Autrement dit, contrairement à ce que l'on entend ici ou là, assouplir l'organisation du temps de travail dans les entreprises, comme le Gouvernement s'y est employé depuis 2003, ne pénalise nullement les salaires et le pouvoir d'achat des salariés, bien au contraire !

Soutenir que la réforme de l'organisation du temps de travail constituerait un retour en arrière intempestif constitue de plus un contresens sur la nature de cette réforme.

Il n'est pas question ici, au nom d'un quelconque esprit de revanche, d'abolir les 35 heures et de remettre en cause la durée collective du travail.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Quoi que l'on pense des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 et de leur bilan, tout cela n'aurait aujourd'hui guère de sens : qu'on le veuille ou non, les entreprises et les salariés ont dû s'organiser autour de cette nouvelle durée légale, et il ne s'agit évidemment pas aujourd'hui, par la contrainte, de remettre une nouvelle fois à plat leur organisation.

Pourquoi 70 % des personnes interrogées souhaitent-elles en rester aux 35 heures ?

La démarche privilégiée par le Gouvernement est une démarche pragmatique et réaliste. Elle vise simplement, dans le prolongement des lois du 17 janvier 2003 et du 4 mai 2004, à donner aux entreprises et aux branches des outils supplémentaires pour sortir des rigidités nées du passage autoritaire et brutal aux 35 heures.

Les ajustements nécessaires seront trouvés par la négociation collective, au plus près du terrain, en fonction des besoins des entreprises et des attentes des salariés.

En effet, conformément aux principes fixés par le Président de la République le 14 juillet dernier et rappelés par le Premier ministre lors de la présentation du « Contrat France 2005 », il faudra que ces nouveaux équilibres prennent pleinement en compte les légitimes aspirations des salariés, notamment en termes de pouvoir d'achat.

Autrement dit - et ce sera l'enjeu des accords à négocier -, tout surcroît de travail devra se traduire par un surcroît de rémunération à la hauteur des sujétions acceptées par les salariés, sous la forme soit d'un complément immédiat de salaire, ...

... soit d'une épargne en temps ou en argent utilisable à plus long terme.

Enfin, contrairement à ce que l'on a pu entendre parfois, ce texte respecte évidemment pleinement les garanties prévues par le code du travail, tant en termes de congés ou de période de repos qu'en termes de durée maximale du travail, journalière ou hebdomadaire.

Les assouplissements prévus, que ce soit par le compte épargne-temps ou par le mécanisme du temps choisi, n'ont rien de commun avec le régime de dérogation individuelle à la durée maximale du travail - l'opt out - qu'autorise la directive européenne sur le temps de travail actuellement soumise à révision à Bruxelles.

Le système de l'opt out, en vigueur dans certains pays de l'Union, permet à un employeur, en accord avec son salarié, de s'affranchir complètement, et sans autre limite que le respect des périodes de repos incompressibles, des durées maximales de travail.

Ecoutez-moi !

C'est parce que ce mécanisme est radicalement étranger à nos principes et à nos traditions et qu'il fait peser une pression inacceptable sur les salariés concernés que la France combat vigoureusement sa pérennisation.

Nous avons d'ailleurs rencontré jusqu'ici un certain succès - je parle avec la prudence qui s'impose -, comme l'atteste la position prise sur notre initiative par le Conseil européen des ministres de l'emploi le 7 décembre dernier. Je vous renvoie d'ailleurs à son compte-rendu.

J'ai eu l'occasion de rappeler aux partenaires sociaux la fermeté de notre position sur ce projet de directive la semaine dernière, dans le cadre de la commission du dialogue social européen et international que j'avais tenu à réunir.

Notre réforme respecte pleinement les garanties existantes en matière de durée maximale du travail. Elle repose sur le primat de l'accord collectif de travail sur les arrangements de gré à gré.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est soumis est un texte d'équilibre et de confiance.

Murmures sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Depuis 2003, nous avons fait le choix du dialogue social. Nous avons voulu recréer de nouveaux espaces de liberté pour les entreprises et les salariés. Ce texte, qui a été élaboré par des parlementaires, en concertation avec le Gouvernement, ...

M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... et qui a fait l'objet d'une large concertation avec les partenaires sociaux, en est une nouvelle illustration.

Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

J'ai la conviction que, par ces assouplissements, nous oeuvrons au service de l'emploi, en desserrant les freins qui entravent le développement de l'activité dans notre pays et en accompagnant la reprise qui s'est dessinée en 2004.

En conclusion, mesdames, messieurs les sénateurs, la lutte pour le plein emploi et la nécessité pour nous d'offrir à la fois plus de sécurité et plus de flexibilité au marché du travail correspondent à un enjeu qui doit dépasser les clivages. Il s'agit en effet d'un enjeu non seulement pour notre pays, mais aussi pour celles et ceux qui, malheureusement, sont dépourvus d'emploi. C'est un enjeu qui me semble devoir rassembler au-delà des idéologies, car c'est un choix pragmatique pour faire gagner notre pays.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Riressur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis l'origine, la politique de réduction du temps de travail a donné lieu à des débats vifs et très tranchés, pour ne pas dire passionnels. Vous venez encore de nous en donner un exemple.

Certains observateurs affirment, avec beaucoup de sincérité, que les 35 heures ont été créatrices d'emplois et positives pour les entreprises, dans la mesure où elles leur auraient permis de se réorganiser et d'améliorer leur productivité. D'autres estiment au contraire, avec la même sincérité et la même bonne foi, en invoquant des arguments tout aussi sérieux, qu'elles ont entraîné une augmentation des coûts de production, incitant ainsi à la délocalisation, et qu'elles ont démotivé les salariés, qui songeraient avant tout à organiser leurs loisirs pour échapper à des cadences de travail accrues, précisément par les 35 heures.

Pour ma part, je ne souhaite pas entrer dans ce débat. Je me contenterai de rappeler deux idées simples relatives à la durée du travail.

D'abord, on ne peut pas sérieusement faire croire aux Français qu'ils peuvent gagner plus en travaillant moins.

Dans les faits, la réduction du temps de travail s'est accompagnée d'une modération salariale - on l'oublie souvent - qui explique les revendications actuelles en matière d'augmentation du pouvoir d'achat et la faiblesse de la consommation dans notre pays. Je l'avais prédit. Pourtant, Mme Aubry, à qui j'avais fait part de mes observations alors que je rapportais ses deux textes successifs, n'avait pas tenu compte de mes observations.

Par ailleurs - c'est la seconde idée simple -, je constate qu'aucun pays industrialisé n'a suivi notre exemple de réduction du temps de travail : aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Italie, on travaille souvent quarante heures par semaine.

L'économie française, exposée à la concurrence internationale, ne peut se permettre de diverger trop nettement des évolutions qui sont constatées à l'étranger.

J'observe, par ailleurs, que les pays où l'on travaille le plus sont également ceux où le taux de chômage est généralement le plus faible.

Dans ces conditions, des adaptations de la législation relative au temps de travail apparaissent nécessaires, sans qu'il soit toutefois question de remettre en cause la durée légale du travail, qui reste fixée - cela a été dit et redit - à 35 heures par semaine.

Tel est l'objet poursuivi par la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui.

Il est important de rappeler que ce texte est le fruit d'une longue élaboration. Il répond précisément à la feuille de route tracée par le Chef de l'Etat lors de son intervention télévisée du 14 juillet dernier. Le Président de la République avait demandé qu'il y ait « plus de liberté pour les travailleurs, et notamment pour ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, et plus de liberté pour les entreprises afin de mieux s'adapter aux marchés ».

Le texte de cette proposition de loi est cosigné par quatre de nos collègues députés - Pierre Morange, qui est le rapporteur du texte, Hervé Novelli, Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, et Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales -, mais il a été rédigé en étroite collaboration avec le Gouvernement

L'assouplissement des 35 heures fait partie des mesures phares du « Contrat France 2005 » présenté par le Premier ministre à la fin de l'année passée.

Le texte a donné également lieu à une large concertation avec les partenaires sociaux.

M. Louis Souvet, rapporteur. Cela signifie que les gens ont été écoutés, et vous n'avez d'ailleurs pas manqué de participer activement à cette concertation.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

La commission des affaires sociales a poursuivi cette démarche en auditionnant l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives.

J'ajoute que le texte renvoie à la négociation collective le soin de mettre en oeuvre les mesures proposées, traduisant ainsi la confiance de notre majorité dans le rôle des partenaires sociaux. Il s'inscrit ainsi dans le prolongement de la réforme adoptée au début de l'année 2003, sur l'initiative de François Fillon, qui autorisait les partenaires sociaux à déterminer librement le volume du contingent d'heures supplémentaires et la rémunération de ces dernières.

Je comprends que l'opposition puisse être particulièrement mobilisée contre ce texte, dans la mesure où celui-ci touche à l'une des réformes emblématiques de la législature précédente.

Cependant, il me semble que les conséquences de ce texte ont été surestimées. En effet, de nombreux dirigeants de grandes entreprises ont indiqué publiquement qu'ils étaient satisfaits des accords en vigueur dans leur entreprise en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail et qu'ils n'envisageaient pas de les remettre en cause après l'adoption du présent texte. Leur position est compréhensible : le passage aux 35 heures a été coûteux en temps, en argent et en énergie ; des compromis satisfaisants ont été trouvés, d'ailleurs parfois difficiles à exprimer, et les entrepreneurs souhaitent aujourd'hui se consacrer pleinement à leur activité plutôt que rouvrir le dossier de la négociation du temps de travail.

J'en arrive maintenant à la présentation des trois articles du texte : le premier rénove et simplifie les règles régissant le compte épargne-temps, le deuxième crée un nouveau régime d'heures choisies et le troisième prévoit des dispositions transitoires pour les entreprises employant moins de vingt et un salariés.

Créé en 1994, le compte épargne-temps est un dispositif qui permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de se constituer une épargne. Bien qu'il soit a priori intéressant pour les salariés de bénéficier d'un instrument leur permettant de gérer leur temps de travail avec plus de souplesse, le compte épargne-temps peine à se développer en raison de sa complexité. Actuellement, les modalités d'alimentation de ce compte doivent respecter au moins six seuils différents, et son utilisation est soumise à de strictes conditions de délai.

La proposition de loi vise à supprimer ces restrictions, à simplifier considérablement les règles de fonctionnement du dispositif et à faciliter la monétisation, c'est-à-dire la transformation en argent de droits inscrits sur le compte épargne-temps. Un salarié pourra aisément affecter des jours de congé, des jours de RTT ou des repos compensateurs sur son compte et obtenir en contrepartie un complément de rémunération. Il pourra également épargner les droits accumulés en les transférant sur un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise.

D'un point de vue comptable, les droits affectés par les salariés sur le compte épargne-temps sont provisionnés par les entreprises et inscrits à leur passif. Pour éviter d'alourdir excessivement ce passif, il est prévu que les droits accumulés seront liquidés dès lors qu'ils dépasseront un certain montant défini par décret. Si l'entreprise fait faillite, les droits acquis seront garantis par l'AGS, l'Association pour la garantie des salaires.

J'en viens maintenant à l'article 2, qui vise à introduire dans notre droit du travail un nouveau régime d'heures choisies : il s'agit de permettre aux salariés qui le désirent de travailler, en accord avec leur employeur, au-delà de leur contingent d'heures supplémentaires, le contingent légal - je le rappelle pour mémoire - étant fixé à 220 heures par an.

La mise en oeuvre des heures choisies est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoyant notamment la modalité de rémunération de ces heures. Ces dernières ne pourront, en tout état de cause, être rémunérées à un taux inférieur à celui qui est applicable aux heures supplémentaires effectuées dans l'entreprise. L'accord pourra éventuellement prévoir, de surcroît, un repos compensateur.

L'article 2 traite également du cas des cadres ayant conclu une convention de forfait individuelle en heures sur une base annuelle ou une convention de forfait en jours. Ces cadres étant soumis à des modalités particulières de décompte de leur temps de travail, il est nécessaire d'adapter à leur intention le régime juridique des heures choisies afin qu'eux aussi puissent, sur la base du volontariat, travailler plus pour gagner plus.

Enfin, l'article 3 concerne les entreprises de moins de vingt et un salariés. Il proroge jusqu'à la fin de l'année 2008 des règles dérogatoires qui devaient en principe arriver à échéance à la fin de l'année 2005.

Le taux de majoration des heures supplémentaires restera ainsi à seulement 10 % dans ces entreprises, contre 25 % dans les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires s'imputeront toujours sur le contingent au-delà de la 36e heure, alors qu'elles s'y imputent au-delà de la 35e heure dans les plus grandes entreprises.

Ces mesures dérogatoires, qui étaient déjà prévues dans la deuxième loi Aubry du 19 janvier 2000, ont pour objet d'aider les petites entreprises à s'adapter plus facilement aux 35 heures en ménageant à leur intention des périodes de transition plus longues.

Ce dispositif a été légèrement retouché en première lecture puisque l'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative du Gouvernement, un amendement modifiant son champ d'application.

Pour des raisons historiques, ces dérogations concernaient jusqu'à présent les entreprises qui comptaient au plus vingt salariés au 1er janvier 2000. De ce fait, les entreprises qui, depuis cette date, ont dépassé le seuil de vingt salariés - parce qu'elles ont grandi, parce qu'elles ont fait de bonnes affaires et parce qu'elles se sont fortifiées - continuent, sans justification objective, d'en bénéficier. De la même manière, la question se pose du traitement à accorder aux petites entreprises créées après le 1er janvier 2000.

Dans un souci de clarification, l'Assemblée nationale a donc décidé que ces règles dérogatoires s'appliqueraient désormais aux entreprises comptant vingt salariés au plus à la date de promulgation de la présente loi. On estime qu'environ 6 000 entreprises - on a dit 10 000 à l'origine, mais il semble que ce soit 6 000 -, dont l'effectif dépasse à présent les vingt salariés, perdront le bénéfice de ces dérogations.

L'article 3 organise par ailleurs un système transitoire de renonciation par les salariés de ces entreprises à une partie des jours de repos issus de la réduction du temps de travail en échange d'une majoration de leur rémunération. Ce régime s'applique dans les entreprises de moins de vingt et un salariés tant qu'elles ne se sont pas dotées d'un compte épargne-temps et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2008.

Le travail réalisé à l'Assemblée nationale a permis d'améliorer la rédaction du texte et d'apporter des précisions utiles concernant notamment le régime des cadres soumis à des conventions de forfait. Pour ces motifs, la commission des affaires sociales ne vous présentera que trois amendements à cette proposition de loi, mes chers collègues.

Le premier a pour objectif d'empêcher que la cinquième semaine de congés payés puisse être échangée contre un complément de rémunération.

Nous avons en effet considéré que la législation relative aux congés payés relève d'une logique de protection de la santé et de la sécurité au travail à préserver.

Nous n'avons pas, de plus, voulu toucher à cet acquis social important.

Le deuxième amendement est de nature fiscale. Il vise à compléter le dispositif d'encouragement à l'épargne-retraite, adopté par l'Assemblée nationale au profit des plans d'épargne retraite d'entreprise ou des régimes de retraite supplémentaire d'entreprise.

Le troisième amendement, enfin, tend à indiquer clairement que le recours aux heures choisies ne saurait conduire un salarié à dépasser la durée maximale journalière du travail, qui est fixée à dix heures.

Sous réserve de l'adoption de ces quelques amendements, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption de cette proposition de loi qui lui paraît de nature à desserrer les contraintes qui pèsent sur les salariés comme sur les entreprises de notre pays.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

M. Adrien Gouteyron remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sans aucun doute, la question des 35 heures constitue depuis plusieurs années l'une des lignes de fracture majeures qui distinguent la droite de la gauche. Les promoteurs de cette réforme, engagée en 1998 et généralisée à compter de l'année 2000, s'appuient sur l'idée que le travail est une sorte de stock de milliards d'heures qu'il est possible de partager entre plus ou moins de travailleurs, mais ils ne tiennent pas compte d'autres paramètres comme le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la qualification de la main-d'oeuvre, le niveau de l'activité, la concurrence internationale, etc.

Toutefois, si la fixation autoritaire de la durée du travail à 35 heures fait débat, la problématique de la réduction du temps de travail, elle, n'est pas un thème réservé à la gauche.

A cet égard, monsieur le ministre, je m'étonne des reproches qui vous sont parfois adressés alors même que vous êtes l'un des premiers à avoir estimé que, dans certaines conditions, la réduction du temps de travail pouvait constituer l'un des outils de la lutte contre le chômage.

En effet, dès 1992, à une époque où l'idée pouvait apparaître quelque peu iconoclaste au sein de votre famille politique, vous préconisiez « d'encourager une nouvelle répartition du travail par des mesures incitatives ». C'était dans un rapport sur la politique de la ville que vous aviez présenté et publié au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, et vous développiez cette idée sur plusieurs pages, que je tiens à la disposition de nos collègues. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Ce qui m'a frappé, en lisant ce que vous écriviez voilà un peu plus de douze ans, c'est que, d'emblée, vous estimiez que « les modalités concrètes de la répartition du travail doivent d'abord être dégagées de manière pragmatique et adaptées à la diversité des contextes économiques par la voie de la négociation collective au sein de l'entreprise et des branches d'activité ».

Pour vous, ce n'était qu'au vu du résultat des premières expériences que le législateur était fondé à intervenir pour « harmoniser ces procédures ».

Chacun peut constater la différence majeure d'approche avec ce qui a été fait pour instaurer les 35 heures !

J'incline à penser, mes chers collègues, que c'est là, dans le rôle reconnu à la négociation collective, que se trouve la source majeure de nos divergences : nous, nous considérons que la négociation collective est essentielle pour parvenir à une réduction progressive du temps de travail adaptée aux réalités économiques et aux contraintes des entreprises, tandis que l'opposition a voulu, par la force contraignante de la loi, loger tout le monde à la même enseigne.

Or, à l'évidence, le bilan des lois Aubry sur les 35 heures n'est pas flatteur. Il ne m'appartient pas de dresser aujourd'hui le tableau complet, portant sur plusieurs années, de cette réforme. D'autres s'y sont livrés avec une grande rigueur, en ayant le souci de ne pas taire les avantages qu'ont pu en tirer un certain nombre de grandes entreprises, notamment dans le secteur industriel : je pense naturellement aux travaux menés l'an dernier par la mission commune d'information de l'Assemblée nationale, au rapport de M. Michel de Virville sur le code du travail

Exclamations sur les travées du groupe socialiste

Ainsi, on ne peut gommer les points noirs de cette législation, points noirs qui ne sont guère contestés chez les économistes.

D'abord, cette réforme a profondément fragilisé le tissu industriel. Nos entreprises ne sont en effet pas toutes égales devant la nouvelle donne. Bien sûr, comme je viens de l'indiquer, les grands groupes ont tiré parti de cette nouvelle législation. Les grosses structures ont pu rationaliser leur organisation, jouer avec la modulation pour augmenter leur productivité, prendre le temps de négocier avec les organisations syndicales, externaliser les activités qui devenaient trop onéreuses, optimiser le bénéfice des aides publiques associées à la réforme. Personne ne le conteste.

Mais, pour les PME, notamment celles qui sont soumises à la concurrence internationale, pour les petites entreprises qui ne possèdent ni l'assise financière ni la logistique humaine pour supporter toute la bureaucratie nécessaire à la mise en oeuvre d'un tel dispositif, les effets sont dévastateurs :enchérissement général des coûts, incapacité à répondre en flux tendus aux évolutions de la demande et aux exigences des clients, difficultés de recrutement de cadres, voire de main-d'oeuvre qualifiée, toujours tentés de rejoindre des grandes entreprises ; nous avons l'impression que tout a été fait pour attenter à leurs capacités concurrentielles.

Le second aspect de la mise en place des 35 heures, tout aussi important d'ailleurs que le premier, concerne les salariés, dont beaucoup ont subi de plein fouet les conséquences de la modération salariale sur laquelle a été gagée une partie de la réforme des 35 heures, ainsi que les limites contraignantes imposées dans la gestion de leur temps. Quel étrange décalage entre discours et réalité que d'avoir prétendu leur donner un plus grand choix, alors même qu'était réduite leur faculté d'arbitrer entre leurs propres priorités : disposer de plus de temps libre ou travailler plus pour gagner plus afin d'augmenter leurs revenus !

Ainsi, la réduction du temps de travail a directement affecté la rémunération de dizaines de milliers de salariés, surtout parmi les plus modestes, à tel point que l'amélioration du pouvoir d'achat est redevenue aujourd'hui la question primordiale de nos concitoyens !

Enfin, avec cette réforme, la France s'est singularisée parmi les pays industrialisés. Nulle part ailleurs, en effet, la diminution du temps de travail n'a été brutalement décidée par le pouvoir politique, ni réalisée avec tant d'ampleur et aussi rapidement. D'ailleurs, aucun pays partenaire, même ceux qui sont dirigés par des gouvernements socialistes, n'a jamais cherché à nous imiter.

Dans ce contexte, la proposition de loi de nos collègues députés vient à point nommé. Il faut le réaffirmer : elle ne remet nullement en cause les 35 heures

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC

... dispositif législatif auquel se sont adaptées, malgré les difficultés, la plupart des entreprises françaises concernées qui, dorénavant, ont avant tout besoin de stabilité.

S'inscrivant dans le cadre du « Contrat France 2005 », défini le 9 décembre 2004 par M. le Premier ministre, cette proposition de loi ouvre simplement aux salariés des espaces de liberté nouveaux leur permettant, tout en bénéficiant d'une protection individuelle garantie par des accords collectifs, d'exercer véritablement un choix de rythme de travail et d'arbitrer entre revenus supplémentaires ou temps libre.

Elle fait suite aux assouplissements apportés par la loi Fillon du 17 janvier 2003, et complétés par la loi du 4 mai 2004, qui ont modifié les dispositions les plus pénalisantes de la législation sur le temps de travail.

Grâce à ces réformes, un premier équilibre a permis de répondre tant aux aspirations des salariés à augmenter leurs revenus qu'à la nécessité pour les entreprises de disposer de facilités supplémentaires afin de s'adapter aux évolutions de leurs marchés.

C'est donc dans un cadre conventionnel rénové par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social que pourraient s'inscrire les nouveaux assouplissements envisagés dans la présente proposition de loi. Il y est en effet suggéré de développer plus avant les pistes ouvertes par la loi Fillon du 17 janvier 2003 concernant la gestion du compte épargne-temps, le CET, le développement du temps choisi ainsi que les dispositions temporaires propres aux entreprises de vingt salariés au plus.

M. le rapporteur ayant détaillé le dispositif des trois articles du texte, je me bornerai à indiquer quelles réflexions ceux-ci ont suscité au sein de la commission des affaires économiques et à vous faire connaître sa position.

A l'article 1er, qui vise à favoriser le développement du CET, en en simplifiant le mécanisme et en assouplissant ses conditions d'alimentation et de liquidation, trois types de questions peuvent se poser.

En premier lieu, la faculté nouvellement offerte au salarié d'imputer sur son CET des heures de repos compensateur obligatoire est-elle susceptible d'affecter sa santé ? La réponse est négative, puisque aucune des dispositions du socle législatif fixant la durée hebdomadaire maximale du travail, organisant le travail de nuit et imposant des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire n'est remise en cause. Je tiens à insister sur ce point : aucune de ces garanties prévues par le code du travail pour protéger la santé des travailleurs n'est modifiée. Dès lors, étant donné que la réforme du CET s'inscrit dans ce cadre protecteur, toute argumentation articulée autour de la problématique de la santé n'est qu'un faux procès.

En deuxième lieu, les nouvelles possibilités d'abondement du CET vont-elles permettre à l'employeur d'échapper aux mécanismes de majoration des heures supplémentaires ? Vos propos, monsieur le ministre, tant à l'Assemblée nationale que dans votre intervention ici même aujourd'hui sont très clairs : la rémunération, les majorations, l'évolution de la monétarisation des droits ou encore l'assujettissement aux cotisations sociales sont strictement conformes aux dispositions légales ou aux règles conventionnelles applicables à l'entreprise. Donc, là encore, inutile de crier à l'anathème ! §

Enfin, s'agissant des garanties protégeant les droits acquis du compte, vous avez également explicité comment s'effectuerait le provisionnement par l'entreprise ou la prise en charge par l'AGS, l'association pour la garantie des salaires, en cas de défaillance, voire, au-delà d'un certain plafond, par un tiers garantissant, selon un mécanisme d'assurance.

Compte tenu de tous ces éléments, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur l'article 1er. Elle est en effet convaincue que la modernisation du CET, qui offre aux salariés de nouvelles libertés dans la gestion de leur temps et de leurs revenus professionnels tout au long de leur vie active, devrait favoriser un nouvel essor de ce dispositif.

L'article 2 de la proposition de loi institue le régime du temps choisi permettant aux salariés, en accord avec le chef d'entreprise, de travailler plus s'ils souhaitent augmenter leur rémunération.

L'un des effets pervers du mécanisme légal d'organisation du temps de travail dans l'entreprise est qu'il empêche les salariés qui le souhaitent individuellement de travailler plus pour augmenter leurs revenus. La modération salariale ayant accompagné le processus progressif de mise en oeuvre des 35 heures a ainsi contraint un certain nombre de travailleurs à subir la stagnation de leur pouvoir d'achat sans disposer de la faculté d'accroître leur rémunération par une augmentation de la durée de leur travail.

A l'inverse, nombre de petites entreprises sont souvent conduites à refuser tout simplement des commandes. En effet, elles sont trop petites pour disposer d'un volant de main- d'oeuvre permettant de jouer, par le jeu du contingent légal ou conventionnel des heures supplémentaires, avec les aléas de cette activité ; par ailleurs, l'accroissement ponctuel de la demande ne justifie pas l'embauche d'un nouveau salarié.

L'on ne peut que déplorer cette situation paradoxale dans laquelle la loi interdit d'accroître temporairement la durée du travail quand bien même le salarié et le chef d'entreprise le souhaiteraient et y auraient tous deux intérêt.

De même, il convient de prendre en compte la situation de diverses catégories de cadres qui ne peuvent concilier l'organisation de leur travail et les impératifs de résultats auxquels ils sont soumis qu'en renonçant, sans contrepartie, à certains de leurs droits.

Je ne reviendrai pas sur le dispositif de cet article, qu'a excellemment présenté M. Louis Souvet. Je m'étonne seulement que cette faculté nouvelle offerte aux salariés d'arbitrer entre leur temps de loisir et leur pouvoir d'achat rencontre tant d'oppositions de principe.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

En effet, mes chers collègues, l'alternative est simple. Soit, à défaut pour le salarié d'avoir atteint le plafond du contingent annuel d'heures supplémentaires, la nouvelle législation restera dans les faits lettre morte - mais quelle raison justifie alors de la combattre aussi vigoureusement ? Soit, au contraire, la loi nouvelle trouve à s'appliquer parce qu'un certain nombre de salariés sont placés dans les conditions d'y recourir et estiment avoir intérêt à le faire, et, dès lors, pourquoi le législateur leur interdirait-il cette opportunité ?

C'est avec la conviction qu'il est nécessaire et légitime de permettre à ceux de nos concitoyens qui le souhaitent de travailler davantage pour augmenter leurs revenus que la majorité de la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur cet article 2.

Quant à l'article 3 de la proposition de loi, il vise à répondre à la situation spécifique des petites entreprises de vingt salariés au plus qui, en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif, ne peuvent mettre en oeuvre un régime conventionnel de rémunération des heures supplémentaires dérogeant au droit commun, ni proposer à leurs salariés d'ouvrir un CET.

Malgré les délais laissés par les lois Aubry puis par la loi Fillon de 2003, un nombre significatif de petites entreprises n'ont pas encore été en mesure d'organiser, par la voie de la négociation collective, un régime propre de majoration des heures supplémentaires. Or les conditions mêmes du dialogue social ont été substantiellement modifiées par la seconde loi Fillon de 2004, ce qui impose d'ouvrir un délai supplémentaire aux partenaires sociaux pour leur permettre de s'approprier et de mettre correctement en oeuvre ces nouvelles conditions.

En outre, parallèlement aux mesures d'assouplissement envisagées concernant le CET et le développement du temps choisi, il semble opportun et équitable de permettre aux salariés de ces très petites entreprises de valoriser, eux aussi, sous forme monétaire une partie du temps de repos dont ils disposent. Tout comme la mesure précédente, cette innovation ne pourrait être que temporaire dans l'attente que des accords collectifs permettent le développement du CET dans les entreprises.

Telles sont les raisons de la prolongation ou de l'institution des régimes dérogatoires propres aux entreprises de moins de vingt salariés prévus dans l'article 3.

Sur cet article, la commission des affaires économiques vous proposera, mes chers collègues, d'adopter un amendement destiné à formaliser de manière juridique l'engagement pris publiquement par M. le Premier ministre au début de mois de février dernier, à savoir que les régimes dérogatoires ainsi institués seront bien temporaires jusqu'au 31 décembre 2008 seulement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sous réserve de cet amendement, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable à l'adoption de cette proposition de loi qui, sans remettre en cause le principe des 35 heures, apporte au dispositif des éléments de souplesse ouverts aux salariés.

Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis. S'ils s'en saisissent, cela ne pourra manquer de favoriser le développement de nos entreprises objectif auquel personne, j'imagine, ne songerait à s'opposer !

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'

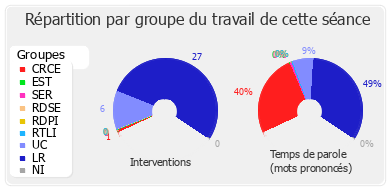

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un Mouvement Populaire, 75 minutes ;

Groupe socialiste, 49 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 20 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 12 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Raymonde Le Texier. §

« Faut-il brûler le code du travail ? » Tel était, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le titre d'un article du journal Le Monde le 15 février dernier. C'est effectivement la question que l'on peut se poser lorsque l'on décrypte la proposition de loi qui nous est soumise !

Si, aujourd'hui, le Gouvernement fait mine de concentrer ses attaques sur les lois Aubry, c'est pour enfermer la gauche dans la justification du passé. Les 35 heures sont ainsi un chiffon rouge qu'il agite pour mieux cacher ses intentions véritables, à savoir abolir les règles qui protègent les salariés.

Cela a commencé en janvier 2003, avec l'adoption de la loi Fillon, qui sonnait déjà le glas de la réduction du temps de travail, et s'est trouvé confirmé avec la loi de programmation pour la cohésion sociale et les fameux amendements Larcher. Cela se poursuit - et ne s'achèvera malheureusement sans doute pas aujourd'hui - avec cette proposition de loi.

Quand est évoquée dans ce texte la liberté, c'est la loi du plus fort qui est rétablie ; quand il y est question d'assouplissement, c'est la hiérarchie des normes qui est détruite et, s'agissant du choix, c'est la contrainte qui est consacrée !

Comme preuve de ce travestissement des valeurs, la méthode choisie par ce gouvernement est révélatrice : pourquoi passer par une proposition de loi sur un thème si important ? Par intérêt pour le Parlement et respect des parlementaires, nous dit-on.

Ainsi, qu'une telle attitude permette d'éviter la concertation avec les syndicats, de passer outre l'avis du Conseil économique et social et du Conseil d'Etat n'aurait rien à voir dans ce choix ! En outre, que le Gouvernement veuille de cette façon ne pas donner à l'opinion l'impression d'être aux ordres du MEDEF n'entrerait pas en considération !

Enfin, qu'une telle procédure soit destinée à dédouaner l'exécutif d'une paternité encombrante ne saurait être imaginable !

Tant de lâcheté dans le procédé et de détermination dans l'exécution tendent à montrer que, si le Gouvernement n'assume pas cette loi, il n'en est pas innocent !

La loi de 2004 sur le dialogue social stipule que « toute réforme substantielle modifiant l'équilibre des relations sociales doit être précédée d'une concertation effective avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d'une négociation entre ceux-ci ».

Sans doute, s'agissant du présent texte, la cause est-elle bien mauvaise pour que le Gouvernement s'affranchisse des obligations qu'il avait lui-même souscrites !

Si la méthode éveille les soupçons, l'analyse de la proposition de loi les confirme, transformant la méfiance en inquiétude et l'inquiétude en colère.

En effet, cette proposition de loi repose sur une escroquerie sociale et un mensonge économique, bref sur une supercherie politique.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Escroquerie sociale, d'abord : l'objectif de la droite et du MEDEF est clair : remettre en cause le droit du travail. Dans de nombreux cas, cette proposition de loi ne laisse au salarié pour seule protection que le maigre paravent de la durée maximale du travail et la directive européenne sur les congés payés.

A terme, les garanties réelles qui resteront aux travailleurs sont l'interdiction de travailler plus de quarante-huit heures par semaine et le droit à quatre semaines de congés.

A ce propos, nous avons pris acte avec intérêt de l'amendement qui sera proposé par la commission. Sans doute a-t-elle pensé que les auteurs de cette proposition de loi allaient un peu loin !

Mensonge économique ensuite : alors que, en moyenne, le nombre d'heures supplémentaires effectuées excède rarement cinquante-six, on peut s'interroger sur les motivations obsessionnelles du Gouvernement à augmenter le temps de travail. La majorité des branches ne manifestent aucun besoin d'augmenter la durée du temps de travail, d'autant que la conjoncture économique n'y est pas favorable.

C'est à une crise de la demande que l'on assiste aujourd'hui, et non à une pénurie de l'offre. Les entreprises ne traversent pas une crise de rentabilité : elles font des profits, mais elles préfèrent rétribuer leurs actionnaires plutôt que leurs employés, spéculer plutôt qu'investir, délocaliser plutôt que miser sur la productivité, la qualité, l'innovation et la recherche.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. - Exclamations sur les travées de l'UMP.

Cette loi n'aurait-elle pour seul objet que de répondre à la pénurie d'emplois constatée dans certains secteurs ? En effet, dans la grande distribution alimentaire et le BTP, par exemple, les difficultés de recrutement sont telles qu'elles contraignent les employés à effectuer des heures supplémentaires bien au-delà du contingent autorisé, plaçant ainsi leurs employeurs dans l'illégalité. La nouvelle législation, qui porte à deux cent vingt le nombre d'heures supplémentaires autorisées et qui permet la transformation du repos compensateur en épargne-temps, ne peut que répondre à leurs attentes.

En réalité, en réglant les problèmes de certaines branches identifiées, cette proposition de loi a surtout pour effet de saper les fondements du droit du travail et réduit comme une peau de chagrin la protection du salarié.

« En trois articles », me direz-vous ? Et pourquoi pas ? Boris Vian l'avait bien compris, qui chantait :

« Voilà des mois et des années

« Que j'essaie d'augmenter

« La portée de ma bombe

« Et je n'me suis pas rendu compt'

« Que la seul' chos' qui compt'

« C'est l'endroit où s'qu'elle tombe. »

Sourires sur les travées du groupe socialiste.