Séance en hémicycle du 11 octobre 2007 à 9h30

Sommaire

La séance

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Mes chers collègues, j'ai le regret de vous part du décès de notre ancien collègue Robert Piat, qui fut sénateur de Seine-et-Marne de 1992 à 1995.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.

La liste des candidats établie par la commission des lois a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, François-Noël Buffet, Patrice Gélard, Jean-Patrick Courtois, Pierre Fauchon, Pierre-Yves Collombat et Mme Eliane Assassi.

Suppléants : M. Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle et M. François Zocchetto.

Monsieur le président, les résultats du scrutin n° 11, portant sur l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, indiquent que j'ai voté pour, alors que je souhaitais voter contre.

L'ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 2 de M. Bruno Retailleau à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la politique numérique.

Cette question est ainsi libellée :

M. Bruno Retailleau interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les suites que le Gouvernement entend donner aux propositions du rapport d'information de la commission des affaires économiques du Sénat sur la régulation du numérique, dix ans après la création de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP.

La commission constate, au terme de ses travaux, que la France n'apparaît pas aujourd'hui en mesure de tirer pleinement profit du potentiel considérable que représente la révolution numérique, parce qu'elle ne s'est toujours pas donné les moyens d'un pilotage efficace. L'éclatement des actions gouvernementales entre de trop nombreux ministères, autorités et comités nuit gravement à la prise de décision et à l'efficacité de l'action publique, alors que d'importants arbitrages politiques sont à venir, sur les plans à la fois international, européen et national, s'agissant de la gestion du spectre hertzien et de l'optimisation du dividende numérique - fréquences libérées par le passage du mode analogique au mode numérique pour la diffusion hertzienne de la télévision -de la convergence entre contenus et réseaux.

C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement compte doter la France d'un pilotage politique fort qui ait une vision globale des enjeux et une autorité suffisante pour donner le cap, en ce domaine stratégique qu'est le numérique, par exemple en créant un Commissariat au numérique, pôle d'expertise et d'initiative, rattaché au Premier ministre et ayant l'autorité sur plusieurs services ministériels pour créer entre eux une synergie dynamique et sortir des logiques ministérielles antagonistes.

La parole est à M. Bruno Retailleau, auteur de la question.

Monsieur le secrétaire d'État, notre société est entrée de plain-pied dans l'ère du numérique, qui connaît un perpétuel renouvellement.

Demain, la trajectoire économique et sociale de la France dépendra dans une large mesure des profits que nous tirerons de ces bouleversements. Encore nous faut-il adapter, voire changer, notre modèle de gouvernance sur ces questions très importantes.

La révolution numérique, qualifiée voilà quelque temps par MM. Nicolas Curien et Pierre-Alain Muet de « troisième révolution industrielle », n'est pas seulement une addition d'innovations si importantes soient-elles. C'est avant tout une rupture technologique majeure qui modifie non seulement nos façons de faire, mais aussi nos façons de vivre, de travailler, de nous divertir. Elle influence tous les pans de l'activité humaine ; je pense, par exemple, à la télémédecine dans le secteur de la santé, mais bien d'autres secteurs sont concernés.

Le secteur économique en subit les effets au premier chef, et cela pour deux raisons. D'une part, la révolution numérique est un acteur clef de la mondialisation. Dans quelques années, on comptera un milliard et demi d'internautes, ce qui est considérable. D'autre part, elle constitue un facteur déterminant de notre efficacité, tant individuelle que collective, puisque les différentes mesures économétriques montrent que les nouvelles technologies de la communication et de l'information stimuleraient la croissance de 0, 40 point de croissance par an et expliqueraient 60 % des gains de productivité, ce qui est, là aussi, très important !

Où en est la France dans cette révolution numérique ? Notre pays a pris le train du développement numérique et l'on peut se satisfaire, à juste titre, d'un certain nombre d'avancées réalisées. Je pense aux offres simples, doubles et même au « triple play » - téléphonie fixe, Internet haut débit et télévision - probablement l'une des meilleures offres en Europe !

En revanche, nous ne pouvons nous satisfaire de nos acquis, car aucune situation n'est définitive, et encore moins s'agissant de la révolution numérique, qui est une révolution permanente !

Aujourd'hui apparaissent de nouveaux usages, de nouveaux services que vous connaissez et dont les contenus sont de plus en plus partagés entre les internautes. L'interactivité est omniprésente et, sur le plan audiovisuel, on parle de plus en plus du phénomène de « délinéarisation ». Cela signifie que l'internaute prend le contrôle de la programmation, allant même jusqu'à créer son propre contenu ! On passe donc d'un univers déterminé par des mass media à un univers construit autour du self media. L'infrastructure de ces nouveaux services, existe déjà : c'est le « Web 2.0 ».

Il faut toutefois en être bien conscient, cette révolution numérique qui se poursuit appelle de nouveaux défis.

Le premier concerne le haut débit et même le très haut débit. Les échanges, en particulier d'images, toujours plus nombreux, nécessitent, tant pour les nouvelles applications que pour les nouveaux usages des utilisateurs, des besoins en bande passante toujours plus importants. Nos réseaux doivent supporter cette explosion du trafic. La société Ericsson a calculé que, pour l'Europe de l'Ouest, et donc pas seulement pour la France, le trafic mobile total pourrait, d'ici à 2012, être multiplié par sept, ce qui risque de poser des problèmes de goulet d'étranglement.

J'y vois deux significations fondamentales. Demain, le très haut débit sera l'infrastructure de base de la société de l'information. Dès aujourd'hui, il doit être conçu comme une sorte de service universel accessible à tous et concerner les réseaux aussi bien fixes que mobiles.

Le deuxième défi concerne la mobilité. Demain la société de l'information sera davantage encore la société de l'ubiquité. L'individu aura besoin d'une connectivité permanente et voudra retrouver partout son univers, avec son nuage d'applications. Nous entrons dans l'ère du « ce que je veux, quand je veux et où je veux » ! Une telle mobilité a une double dimension, à la fois spatiale, pour permettre une connexion partout, et temporelle, pour permettre une connexion tout le temps.

Le troisième défi est la résultante des deux premiers : c'est la convergence. L'internaute ou l'individu, pour être connecté en permanence, devra passer indistinctement d'un réseau à un autre. À son domicile, il sera connecté grâce aux réseaux filaires ; dans la rue, il le sera grâce aux transmissions par radiofréquences. La convergence doit, bien sûr, se décliner aussi bien pour les terminaux que pour les industries et les services.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'État, les grandes évolutions. Dans mon rapport, je mentionne les succès de la France à l'aide de chiffres très précis, que, faute de temps, je n'ai pas cités.

Il convient maintenant de savoir si, surtout pour l'avenir, la France est en mesure de faire face à tous ces défis et à toutes ces évolutions.

Nous sommes, je crois, vulnérables sur deux points : notre organisation territoriale, d'une part, et notre organisation politique, d'autre part.

Sur le premier point, la spécificité de la France, par rapport à de nombreux autres pays d'Europe, est une ruralité encore importante. Dans votre département, vous en savez quelque chose, monsieur le secrétaire d'État ! §Dans notre pays, 31 % de la population française vivent en milieu rural, contre 4 % au Royaume-Uni, 10 % en Italie et 20 % en Allemagne. Cette spécificité n'est pas près de disparaître, car, tous les urbanistes et les démographes vous le diront - consultez les dernières enquêtes de l'INSEE -, on constate un exode non pas rural mais plutôt urbain. Ce sont les villes qui se dépeuplent au profit des campagnes.

Il faut d'autant plus en tenir compte que le risque majeur est celui d'une vraie fracture numérique, d'une béance numérique et donc d'une France à deux vitesses, avec un « Internet des champs » face à un « Internet des villes » doté de connexions rapides, peu chères, confortables.

Permettez-moi d'attirer votre attention sur la répartition actuelle. Pour 60 % d'entre eux, les Français n'ont pas accès à un débit supérieur à 512 kilobits, ce qui est un « petit haut débit » ! Sur 70 % du territoire, la téléphonie mobile de troisième génération, ou 3G, ne passe pas. Enfin, l'Association de formation et d'information pour le développement d'initiatives rurales, l'AFIP, prévoit que, d'ici à 2012, seuls 40 % de la population pourraient être connectés à la fibre optique. Et encore, il semble que ce chiffre soit surestimé. Cela montre bien que, malgré les énormes efforts accomplis par les gouvernements, les précédents comme celui d'aujourd'hui, pour résorber les zones blanches, la fracture numérique reste un horizon fuyant. C'est notre première fragilité.

Le second point sur lequel nous sommes vulnérables concerne notre organisation politique et son pilotage. La vraie question est la suivante : sommes-nous en mesure de porter pour le XXIe siècle cette grande ambition d'une France du numérique face à des grands pays concurrents, qui, eux, s'organisent sans complexe, comme la Corée du Sud et du Japon en Asie, de la Suède en Europe, et du Canada et des États-Unis sur le continent américain ? Je ne le crois pas.

Face à ce mouvement de convergence, face à cet enjeu à la fois stratégique et transversal du numérique, la France se caractérise par un modèle « gaulois » de morcellement de son action publique. Chaque ministère a ses conseillers, ses propres cellules, ses services administratifs. Partout, il existe des comités Théodule, j'en ai compté plusieurs dizaines. Certains ne se réunissent même plus ; d'autres continuent de le faire, on se demande d'ailleurs pourquoi ! Tout cela crée une grande confusion. Quoi qu'il en soit, comme beaucoup l'ont remarqué, cette dispersion ne permet pas d'identifier un véritable pilotage politique.

À cet égard, je me permets, monsieur le secrétaire d'État, de citer les propos très importants que Nicolas Sarkozy a tenus voilà quelques mois dans le Journal du Net.

« La France aujourd'hui n'est pas en état de conduire une politique cohérente de développement numérique. Trop de structures et guichets se sont développés ; personne n'incarne la volonté politique. »

Il faut donc que cette volonté politique soit incarnée en France.

Sourires

Notre vulnérabilité est d'autant plus inquiétante que la France enregistre un retard. Notre investissement dans les nouvelles technologies est moitié moindre de celui que les États-Unis consentent. Voilà quelque temps, un rapport rendu par le Conseil d'analyse économique estimait que ce retard coûtait 0, 7 point de croissance, ce qui est énorme, et un manque à gagner équivalent à plusieurs centaines de milliers d'emplois. La situation est donc suffisamment grave pour que je m'attarde sur cette question.

En faisant référence au Commissariat à l'énergie atomique, je propose de créer un « commissariat au numérique ». À mon sens, le numérique est au XXIe siècle ce que fut l'atome au XXe siècle. Ce commissariat serait l'incarnation d'une volonté politique très forte, le lieu de l'expertise, d'un pilotage, d'une vraie coordination destinée à donner une impulsion aux différents chantiers. Il devrait être rattaché au Premier ministre, parce qu'une telle action, je citerai tout à l'heure quelques exemples, est nécessairement transministérielle, à tout le moins interministérielle.

Ce commissariat pourrait s'occuper d'un grand nombre de questions numériques très sérieuses. Comme je ne puis toutes les énumérer aujourd'hui, je n'en aborderai que quelques-unes.

Tout d'abord, j'évoquerai les réseaux de nouvelle génération, en particulier la fibre optique, que j'ai citée tout à l'heure. Nous risquons de voir se reconstituer une sorte de monopole naturel sur la boucle locale, car le processus dirimant est l'accès au génie civil. Dans ce domaine, il faudra garantir l'accès au fourreau, sorte de dégroupage des infrastructures passives pour les opérateurs.

Il faudra également, et ce ne sera pas le plus facile, mutualiser le réseau vertical, celui qui est installé dans les immeubles, pour ne pas obliger les Français à faire comme les Américains, qui, pour changer d'opérateur, doivent changer de quartier.

Pour traiter ces problèmes, il est bien sûr nécessaire de faire appel au régulateur ; je lui fais confiance sur ces questions de garantie d'accès et de non-reconstitution d'un monopole de la boucle locale. Mais il faudra également apporter des modifications au droit de la construction, au droit de l'urbanisme, au droit de la copropriété et au code des postes et communications électroniques. On constate donc que ces sujets sont surtout transversaux.

J'en viens maintenant à la gestion du spectre hertzien et aux retombées économiques qui en découlent. Dans le rapport Levy-Jouyet, le flux des revenus de l'utilisation de ces fréquences a été évalué à 2 % du PIB, ce qui n'est pas rien !

Sur un sujet qui passionne aujourd'hui les spécialistes, à savoir le dividende numérique, vous savez que le basculement vers le numérique nous permettra de récupérer des fréquences « en or », qui possèdent des caractéristiques très intéressantes en termes de propagation, de couverture et de pénétration dans les bâtiments.

Aujourd'hui, le débat fait rage, opposant un camp à un autre. Or la loi a prévu une méthode particulièrement sage de répartition de ce dividende. Il faudra s'y tenir et, surtout, ouvrir très largement le débat.

Je formulerai quelques observations.

Première remarque, avant de répartir le dividende, il va falloir l'obtenir. Or, à l'heure actuelle, il n'est pas financé. Les Britanniques, par exemple, qui ont prévu environ 300 millions d'euros pour cette migration, et plusieurs centaines de millions pour les publics fragiles, ont dix-huit mois à vingt-quatre mois d'avance sur nous.

En France, un GIE fréquences est chargé des réaménagements de fréquences au niveau local. On a constaté que le coût de ces réaménagements - il faut persuader la population de migrer d'un canal à l'autre - s'élève à trois euros par habitant. Si l'on multiplie cette somme par les 60 millions d'habitants que compte notre pays, on obtient 180 millions d'euros. Or aucune budgétisation n'est prévue !

Au moment de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, nous avons voté à l'unanimité pour l'objectif cible suivant : 95 % de la population française doit bénéficier d'une diffusion en mode numérique par voie hertzienne terrestre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a calculé que 1 800 sites environ étaient nécessaires. Si l'on considère la capacité actuelle du CSA à ouvrir des sites nouveaux, on peut en conclure qu'une formidable accélération est indispensable dans ce domaine. Par conséquent, j'insiste sur ce point, avant de répartir le dividende, il va falloir l'obtenir.

Deuxième remarque, le dividende appartient au domaine public. Il s'agit de la propriété de tous les Français, et non pas celle d'un lobby.

La répartition du dividende devra, à mon avis, se faire en fonction de considérations d'intérêt général.

N'y a-t-il pas là une perspective de croissance, un gisement d'emplois ?

Pourquoi ne pas se servir de ces fréquences pour essayer de réduire la fracture numérique et faire en sorte que la promesse présidentielle de l'Internet pour tous soit réalisable ? Élu local comme beaucoup d'autres de mes collègues, je sais ce que les collectivités seront appelées à faire en dernière instance si la fracture numérique continue de s'élargir.

En quoi ces fréquences peuvent-elles être utiles au regard de la fracture numérique ? J'ai l'intime conviction que les fréquences radio sont tout à fait complémentaires du réseau filaire. Le déploiement en France du haut débit et du très haut débit dépendra de la densité de population du territoire concerné et sera donc nécessairement multimodal. Dans les zones très denses, on utilisera la fibre optique, dans les villes moyennes les câblo-opérateurs et la technologie xDSL, et sur le reste du territoire, y compris dans les basses vallées ou les montagnes, les fréquences hertziennes à longue portée, dont le débit, grâce aux nouvelles technologies - je pense notamment à l'UMTS LTE - sera de l'ordre de 10 mégabits. C'est ce schéma qu'il faut viser pour la France du numérique et pour la couverture du territoire.

Troisième remarque, il faudra parvenir à dépasser - et ce n'est pas M. Valade qui me contredira sur ce sujet - le traditionnel débat entre télécommunications et audiovisuel. Déjà, à la fin de cette année, la moitié des Français regarderont la télévision en utilisant d'autres plateformes que la plateforme hertzienne. Si l'hertzien est important, car constitutif, bien entendu, de notre « modèle » spécifique de diversité culturelle, demain, les nouveaux réseaux transporteront de plus en plus des contenus audiovisuels. Il ne sert donc à rien de bâtir des lignes Maginot, qui seront plus sûrement détournées que celles du passé.

À la lecture d'une excellente tribune du patron de la chaîne France 24 parue voilà quelques jours dans un grand journal du soir et intitulée Pas de télé sans Internet, j'observe d'ailleurs que les choses avancent. De toute façon, la loi prévoit que la majorité des fréquences libérées seront attribuées à l'audiovisuel.

Il est donc possible de réaliser un équilibre entre les différents secteurs, en essayant surtout de viser l'intérêt général.

Monsieur le secrétaire d'État, dans quelques jours va s'ouvrir à Genève la Conférence mondiale des radiocommunications, la CMR, qui a lieu tous les quatre ans. La question revêt donc un caractère d'urgence. Il faut que le négociateur français, l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, puisse avoir mandat pour dégager, avec nos partenaires européens, une sous-bande harmonisée, car les ondes peuvent subir des perturbations, et cette question doit absolument être traitée dans un cadre élargi. Selon moi, ce mandat, si, par bonheur, il était donné au négociateur français, devrait être non pas un mandat de fermeture, mais plutôt un mandat d'ouverture.

La CMR ayant lieu tous les quatre ans, s'il n'y avait pas de mandat du négociateur français et d'anticipation de la France, cela reviendrait à verrouiller le débat, alors qu'il convient, me semble-t-il, de l'ouvrir.

Enfin, je souhaite évoquer la révision du cadre européen. J'ai rencontré voilà quelques mois Mme Viviane Reding et je sais que le projet de directive sera bouclé dans quelques semaines. J'espère que la France s'est préparée.

M. le secrétaire d'État fait un signe d'assentiment.

Je pense également, monsieur le secrétaire d'État, à la présidence française de l'Union qui interviendra dans quelques mois. Il nous faut en profiter pour donner une vraie impulsion à l'Europe du numérique.

Il y a bien d'autres sujets, qui tiennent plutôt aux nouveaux modes de régulation. Il s'agit par exemple du problème du téléchargement illégal ou de la dialectique entre les réseaux et les contenus. Lorsque nous avons adopté les dispositions encadrant la télévision mobile portable, nous avons défendu un projet coopératif entre l'audiovisuel et les télécommunications, et nous étions, me semble-t-il, parvenus à trouver un bon équilibre. Il faut que les réseaux, demain, soient très ouverts, mais aussi que les contenus puissent circuler de la façon la plus fluide possible.

Tels sont, monsieur le secrétaire d'État, les grands points que je souhaitais aborder avec vous. On voit bien, c'est le point essentiel, que ces enjeux sont transversaux et méritent un pilotage, une volonté politique vigoureuse. Pour aujourd'hui, mais plus encore pour la France de nos enfants, c'est le rôle de notre pays dans les domaines économique et culturel qui se joue. Si j'ai évoqué les enjeux économiques, je n'oublie pas les enjeux culturels. Notre ambition doit être de créer, en France, l'environnement le plus avancé au niveau mondial pour le numérique.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

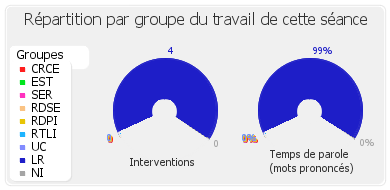

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

- Groupe Union pour un mouvement populaire, 48 minutes ;

- Groupe socialiste, 31 minutes ;

- Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.

Dans la suite du débat, la parole est à M. Serge Lagauche.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon propos portera essentiellement sur la gestion et la régulation du spectre hertzien, dans ses implications culturelles, car, si les enjeux économiques et industriels liés à la politique numérique sont essentiels, les enjeux sociaux et culturels sont tout aussi primordiaux.

Avec l'extinction de la télévision analogique et le passage à la télévision numérique prévue pour tous en 2011, des fréquences vont être libérées. Ces fréquences, dites « en or », parce qu'elles bénéficient d'une bonne pénétration dans les bâtiments et d'une longue portée, sont forcément très convoitées du fait même de ces propriétés et de la rareté du spectre hertzien.

Mais, pour être convoitées, encore faut-il préalablement qu'elles aient une réalité concrète, ce qui implique que le Gouvernement se donne les moyens, y compris financiers, de respecter l'ambitieux calendrier de basculement, comme il s'y est engagé, et que le dividende numérique soit clairement quantifié et planifié.

Néanmoins, si l'on met de côté les besoins spécifiques de la défense nationale, le très haut débit fixe, le très haut débit mobile, la télévision mobile personnelle et la télévision en haute définition sont tous des candidats naturels au dividende numérique pour accéder à un marché de masse. À cela s'ajoute un impératif d'aménagement du territoire, de service universel, auquel notre assemblée est particulièrement sensible, s'agissant en particulier de la question des zones blanches et grises en téléphonie mobile et de celle du haut et très haut débit.

Le spectre hertzien est un bien commun, une ressource publique, immatérielle et rare. Or, c'est un bien public rare, que le gouvernement précédent a déjà préempté, par l'octroi des chaînes bonus, cédant à quelques lobbies pour offrir, de fait, un soutien injustifié à des positions dominantes.

Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 a organisé juridiquement le développement de la télévision mobile personnelle et de la télévision haute définition. Pour cette dernière, l'appel à candidature pour le multiplex R5 de la TNT est en cours et porte sur la diffusion de deux services de télévision, une troisième place étant réservée pour la diffusion d'une chaîne publique.

Aussi, dans son rapport intitulé « Dix ans après, la régulation à l'ère numérique », la question posée par M. Retailleau en ces termes : « Est-il préférable pour la France de promouvoir l'accès de tous au haut débit ou de généraliser la diffusion de la TNT en haute définition, ce qui absorberait, voire excéderait le dividende numérique ? », se trouve-t-elle doublement injustifiée.

D'abord, le mouvement de la TVHD est déjà en marche.

Ensuite, selon Télédiffusion de France, TDF, une utilisation optimisée des fréquences permettrait de répondre aux besoins en HD et en télévision mobile personnelle, ou TMP, tout en libérant une partie de la bande UHF pour d'autres services.

Dans un autre ordre d'idée, on pourrait aussi envisager que, dans une perspective de développement, les opérateurs de téléphonie mobile s'engagent, avec l'ARCEP, dans une étude des possibilités de réaménagement de leurs propres bandes de fréquences, à l'image des transformations régulières qui s'opèrent pour les usages des services de télévision.

Comme le CSA et, visiblement, nos opérateurs privés de télévision, qui ont joué la surenchère dans les promesses de programmes haute définition lors de leur audition devant le CSA, nous considérons que la haute définition est le format d'avenir de la télévision.

Elle représente un tel saut qualitatif pour le téléspectateur, si tant est que les émissions seront produites et diffusées en HD, que le président du CSA a pu dire : « Dans quelques années peut-être, un programme en simple définition nous semblera aussi obsolète que peut l'être aujourd'hui un programme en noir et blanc. La haute définition renforce le spectacle à la télévision ; cette innovation entraîne des bouleversements dans toute la chaîne de production, des mutations qui doivent s'accompagner d'une réflexion sur la création audiovisuelle, afin que toutes les potentialités de la haute définition et ses avantages pour le téléspectateur soient explorées. »

Cet exemple de la TVHD nous le montre bien, ce qui est également en jeu dans cette question, que M. Retailleau aborde sous un angle strictement économique et industriel, c'est le maintien de la création, du pluralisme et de la diversité culturelle, dans un contexte de mutation technologique accélérée.

On assiste à une forte concentration des médias et à un regroupement des activités informatique, télévisuelle et de téléphonie, par le biais d'associations d'opérateurs de téléphonie mobile et de fournisseurs de contenu audiovisuel, ou, pour citer un exemple à l'échelle nationale, de la création par Orange d'une filiale cinéma. Dans ce nouveau contexte économique et technologique, de la régulation, de la gestion du spectre hertzien ? Quelles seront les missions du CSA face aux nouvelles pratiques ?

Disons-le clairement, deux logiques s'affrontent.

D'une part, une vision purement économique, libérale, privilégie le mode de régulation à l'oeuvre dans le secteur des télécommunications avec l'ARCEP, ou une régulation des réseaux dans un cadre de libre concurrence, indifférente aux contenus.

D'autre part, une vision culturelle, dans un souci de pluralisme et de garantie de la diversité culturelle, favorise le maintien, par une instance ad hoc - le CSA -, d'un mode de planification, d'autorisation d'usage et de régulation spécifique des fréquences destinées à des services audiovisuels, afin de garantir une réelle diversité de l'offre passant par ces fréquences.

Pour cela, le CSA doit avoir les moyens effectifs de mener une politique globale, dans tout le secteur audiovisuel, quel que soit le support de diffusion, car il y a toujours un enjeu de pluralisme.

Ce secteur a déjà avalé nombre de couleuvres et la régulation a reculé au nom de la convergence. Le simple régime déclaratif s'applique désormais à l'ensemble des distributeurs de services sur les réseaux filaires - câble, satellite, ADSL, Internet, téléphonie -, autrement dit, à tout ce qui n'est pas fréquence hertzienne.

Même si les fréquences se trouvent démultipliées par l'arrivée du numérique, le hertzien reste une ressource rare et limitée.

L'audiovisuel a légalement droit à certaines fréquences et il serait incohérent d'en livrer la planification à une instance autre que celle en charge de la régulation de ce secteur, le CSA étant le plus à même d'éviter des dérives ultra-libérales dans le secteur audiovisuel.

Contrairement à ce que préconise notre collègue Bruno Retailleau dans son rapport, le CSA ne doit pas être marginalisé dans la gestion d'un spectre hertzien qui lui serait attribué par une autre instance et la dévolution du dividende numérique ainsi concédé.

Pour notre part, nous considérons que la capacité de planification du CSA fait partie intégrante de son pouvoir de régulation. Cette instance doit avoir un droit de regard sur l'ensemble du spectre. Les fréquences audiovisuelles qu'elle attribue aux services de communication audiovisuelle doivent être maintenues. Aucune évolution technologique ne saurait démolir un édifice juridique réglementant la liberté d'expression et son application au droit de l'audiovisuel contemporain, le pluralisme et la défense de l'exception culturelle.

C'est d'ailleurs pourquoi nous avions proposé, lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, que, pour la télévision mobile personnelle, les appels d'offres prennent en compte le contenu des programmes, et pas seulement des obligations de couverture, afin que le CSA puisse apprécier le soutien à l'industrie des programmes et l'adaptation des contenus à la TMP pour toute autorisation, tout simplement parce que le projet de loi initial était totalement silencieux sur les contenus de ce nouveau support.

Depuis la loi de juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, communément désignée sous le nom de « paquet télécoms », les gouvernements successifs visent tous le même objectif, la dérégulation maximum de notre secteur audiovisuel.

Servir l'intérêt des grands groupes avant celui du téléspectateur, mettre à mal les règles anticoncentration, marginaliser le service public, telle a été leur politique audiovisuelle, alors que le seul objectif des différents textes modifiant la législation en vigueur devrait être d'adapter le secteur de la communication aux évolutions technologiques, tout en assurant l'avenir de nos industries de programmes, le pluralisme et la promotion de notre identité culturelle, dans une interprétation stricte des deux principes fondamentaux contenus dans les directives européennes de « service universel » et de « neutralité des supports », appliqués à l'audiovisuel.

En outre, ce gouvernement entend bien aller encore plus loin et plus vite dans cette politique libérale de dérégulation de notre secteur audiovisuel, à la grande satisfaction des grands groupes.

Ainsi, Mme Christine Albanel vient d'annoncer sa grande loi globale, qui risque de mettre en danger l'édifice de notre droit de la communication audiovisuelle et ses principes fondateurs, au seul profit des grands groupes industriels.

Toujours plus de concentration et moins de pluralisme, toujours plus de recettes publicitaires pour TF 1, pour lui permettre notamment de se développer sur le plan international, et sabordage des moyens du service public avec, en filigrane, la mutualisation des moyens et des rédactions se profilant pour France Télévisions.

Nous ne le répéterons jamais assez : si nous sommes tant attachés à la régulation, c'est bien pour garantir à nos concitoyens un fonctionnement des médias audiovisuels français concurrentiel, pluraliste et respectueux du téléspectateur.

Monsieur le secrétaire d'État, les points de vue exprimés sont divers, comme vous avez pu le constater. Leur convergence étant une nécessité absolue, nous attendons de votre part des réponses et des indications de tendance.

Au marché international des contenus audiovisuels, ou MIPCOM, qui s'est tenu à Cannes en début de semaine, Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, a présenté la mise en chantier de la réforme de l'audiovisuel français, avec la perspective d'un projet de « loi globale » susceptible de remplacer la loi de 1986 et de revenir, notamment, sur les décrets de 2001 de Mme Catherine Tasca.

Dans le même temps, le devenir de l'audiovisuel extérieur français fait l'objet de réflexions stratégiques au sommet de l'État, susceptibles de déboucher sur une définition plus précise, et sans doute plus opportune, des tâches de chacun, dont la presse, aujourd'hui même, se fait l'écho.

C'est dire combien la question de notre collègue Bruno Retailleau, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, nous paraît pertinente.

L'évolution très rapide des technologies, leur utilisation par le grand public, la convergence entre l'audiovisuel et les télécommunications, le rapprochement du contenu et des réseaux et l'utilisation de bandes de fréquences hertziennes identiques pour différents usages - processus sur lesquels la commission des affaires culturelles travaille régulièrement à l'occasion de ses réunions ou par l'intermédiaire du groupe de travail « Médias, nouvelles technologies et société » présidé par Louis de Broissia - appellent à s'interroger de manière insistante sur les modalités actuelles de gestion de la ressource hertzienne, mais également sur l'utilisation future du « dividende numérique », terme désignant les bandes de fréquences progressivement libérées par l'arrêt programmé de la diffusion analogique des services télévisés.

M. Bruno Retailleau a raison de vous interroger, monsieur le secrétaire d'État, sur l'usage que le Gouvernement veut faire des conclusions et propositions du rapport d'information de la commission des affaires économiques. Cet excellent travail vient à point et doit nous inciter à mettre de l'ordre dans les structures existantes et à redéfinir les missions de chacune d'entre elles, après en avoir fixé clairement les objectifs.

Le passage au numérique nous en donne une occasion exceptionnelle, qui n'est pas prête de se reproduire. Le concept de gouvernance est à la mode. Nous pouvons l'évoquer ici : il nous faut une gouvernance lucide et efficace du paysage numérique français, sous peine de confirmer la fracture numérique et de l'accroître

Compte tenu de l'intitulé de la question posée, je concentrerai mon propos non pas sur le présent, qui, en matière de technologies de l'information, appartient souvent au passé tellement l'évolution est rapide, mais plutôt sur l'avenir et sur le réinvestissement, l'utilisation de ce dividende, sujet politique et industriel essentiel, et pour le moins sensible.

Cette question a déjà fait l'objet de débats passionnés l'hiver dernier dans cette même enceinte ! C'était à l'occasion de la discussion de la loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

En dépit de positions a priori antagonistes, défendues par les représentants de la commission des affaires culturelles et ceux de la commission des affaires économiques saisie pour avis, nous avions défini avec succès - cela mérite d'être souligné - une position commune concernant l'attribution de ces fameuses fréquences « en or », qui suscitent déjà tant de convoitises. Cette position repose sur deux principes et deux garde-fous.

J'évoquerai en premier les principes.

Tout d'abord, s'agissant d'une ressource rare faisant partie du domaine de l'État, nous avions décidé, de manière assez traditionnelle et conventionnelle, qu'il appartiendrait au Premier ministre de réaffecter ces fréquences libérées aux administrations, au CSA ou à l'ARCEP.

Ensuite, s'agissant de fréquences libérées par des services audiovisuels, et plus précisément des chaînes de télévisions hertziennes gratuites utilisant cette ressource en contrepartie d'importantes obligations de diffusion et de production d'oeuvres françaises et européennes, nous avions estimé équitable de garantir à ces services la plus grande part des fréquences libérées.

J'en viens aux garde-fous.

Le premier n'est pas négligeable, puisqu'il permet de répondre en partie à la demande de pilotage politique et technique exprimée par notre collègue Bruno Retailleau. Il prend la forme d'un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique, élaboré par le Premier ministre.

Le second garde-fou est, quant à lui, constitué par une « commission du dividende numérique », comprenant quatre députés et quatre sénateurs désignés parmi les membres des deux commissions chargées des affaires culturelles et des affaires économiques. Aux termes de la loi, cette commission est appelée à se prononcer sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées et peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur le sujet.

À cet égard, je vous indique, monsieur le secrétaire d'État, que les deux commissions du Sénat ont d'ores et déjà désigné les quatre membres appelés à représenter la Haute Assemblée au sein de cette commission. Il appartient, par conséquent, aux commissions concernées de l'Assemblée nationale de faire de même dans les meilleurs délais, afin que cette nouvelle instance puisse, le cas échéant, se saisir des sujets d'actualité susceptibles d'influer de manière directe ou indirecte sur l'affectation future du dividende.

Il est inutile d'évoquer une commission ad hoc et de ne pas la mettre en service. Pour notre part, ayant désigné nos représentants, nous souhaitons qu'elle se mette en place très rapidement.

Parmi ces sujets, il en est un qu'il me semble bon d'évoquer ici. Il s'agit du mandat - déjà cité par M. Bruno Retailleau - qui pourrait être donné à la délégation française conduite par l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, dans le cadre de la Conférence mondiale des radiocommunications qui se déroulera à Genève à partir du 16 octobre prochain. Ce mandat concerne plus particulièrement l'éventuelle identification d'une sous-bande de fréquences UHF destinée aux services innovants de téléphonie mobile.

Alors que les besoins en fréquences des services audiovisuels, tels qu'ils résultent des objectifs fixés par le législateur dans la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, sont très importants, la commission des affaires culturelles restera particulièrement attentive aux signes envoyés aux opérateurs des différents secteurs qui devront faire face à des modifications très profondes.

Je rappelle qu'à moyen terme la bande UHF est appelée à permettre le déploiement et la diffusion dans des conditions optimales des services de la TNT dans les zones les moins densément peuplées et situées par conséquent au-delà des obligations actuelles, des services de la télévision mobile personnelle, la TMP, des services télévisés gratuits diffusés en haute définition, très exigeante en ressource radioélectrique, des services de radio numérique.

Je tiens à souligner, monsieur le secrétaire d'État, que je ne suis pas, par principe, opposé à la définition de cette fameuse sous-bande hertzienne dans le cadre des négociations internationales. D'ailleurs, chacun sait ici que les décisions de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, n'obligent pas les pays membres à mettre en oeuvre le service correspondant à la bande de fréquences identifiée.

Disons qu'il s'agit d'un cadre réglementaire, dont il faut tenir compte. Le cas échéant, la tentation sera grande, pour les uns ou pour les autres, de l'utiliser.

Mais, monsieur le secrétaire d'État, de nombreux éléments manquent aujourd'hui pour définir la taille et les caractéristiques techniques d'une éventuelle sous-bande.

Pour mémoire, je citerai, d'une part, les résultats de la consultation de l'ARCEP, qui s'est achevée le 26 septembre, ainsi que les travaux de la Commission consultative des radiocommunications, d'autre part, les résultats de l'étude conjointe CSA-ANFR sur les effets sur les réseaux cibles de la TNT, attendus pour mi-décembre, et, enfin, l'impact sur les systèmes FÉLIN, fantassin à équipements et liaisons intégrées, de la défense, estimé, sous réserve des résultats d'études à venir, à près de 100 millions d'euros.

Dans ces conditions, comme la grande majorité de nos partenaires - seuls le Royaume-Uni, la Finlande et la Suède soutiennent l'identification immédiate de cette sous-bande -, il me semble que nous devrions adopter en ce domaine une approche pragmatique, attendre de bénéficier des conclusions des études en cours et envisager de mener des études approfondies et sereines sur l'utilisation éventuelle de la bande UHF pour des services innovants de téléphonie mobile, en vue d'inscrire, le cas échéant, ce point à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2011 avec une bonne définition des objectifs visés.

Quelle que soit l'issue des négociations, il me paraît en tout cas indispensable de préserver l'ensemble du champ des possibles concernant l'utilisation de cette sous-bande à l'issue de la CMR de 2007.

Cette sous-bande doit pouvoir, à terme, « être utilisée tant par l'audiovisuel que par les services de télécommunication mobiles. »

Il serait absurde de développer une querelle qui ne correspondrait pas à notre éventuel souci d'arbitrage. La définition de cette sous-bande ne doit pas nous lier les mains et nous contraindre à privilégier tel ou tel service en l'état actuel de nos connaissances quant au potentiel réel de la bande UHF. L'évolution actuelle très rapide des technologies doit nous inciter à une approche très réaliste de l'avenir.

Il me paraît aussi et surtout indispensable de garantir le développement de l'ensemble des services audiovisuels prévus par la loi. Sinon, à quoi servirait-elle ?

Dans la mesure où il est probable que l'on aura besoin de canaux dans la sous-bande, par exemple, pour diffuser la TNT dans certaines régions frontalières, comme c'est le cas aujourd'hui en Alsace ou en Savoie, et que de nouveaux canaux devront être utilisés pour garantir à tous l'accès aux nouveaux services audiovisuels - HD et TMP -, il convient de mesurer précisément la portée de toute préaffectation de ce dividende afin d'éviter de créer une nouvelle fracture audiovisuelle.

En conclusion, il s'agit non pas d'opposer deux secteurs, mais bien d'optimiser l'usage d'une ressource rare qui assure, il faut s'en souvenir, la gratuité et l'égalité de l'accès de nos concitoyens aux services distribués par cette voie.

Pour optimiser la gestion du spectre, laissons d'abord le temps au CSA d'approfondir sa planification concernant le basculement vers le numérique, mais aussi le déploiement des nouveaux services. Meilleure sera la planification, plus important sera le dividende et plus assurée sera la vision de l'avenir.

Si, le moment venu, il apparaît que l'on doive déplacer le curseur entre fréquences audiovisuelles et fréquences de télécommunications, alors, dans l'intérêt de tous, et dans le cadre de la « commission du dividende numérique », nous le ferons. Cela me semble préférable à une excessive anticipation d'affectation des fréquences au profit de tel ou tel secteur.

Applaudissements.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'objet du débat d'aujourd'hui sur le dividende numérique est très important. Je regrette toutefois qu'il ne fasse l'objet d'aucun vote.

Cette importante question a un environnement qui doit nous faire réfléchir.

Premièrement, le rapport que MM. Lévy et Jouyet ont rendu en novembre 2006 sur l'économie de l'immatériel consacre une large place au dividende numérique.

À la page 94, il est écrit ceci : « Le dividende numérique constitue une opportunité historique à saisir pour soutenir l'innovation. » À la page 100, les auteurs recommandent de recourir pour la privatisation des fréquences hertziennes à la « procédure d'enchères comme mode d'attribution du droit d'accès aux ressources collectives. » À la page 130, il est écrit que « s'ajoute un autre impératif : la prise en compte de la convergence entre le secteur des télécommunications et de l'audiovisuel ».

J'ai retenu aussi les deux idées suivantes : « la convergence entre contenu et diffusion », à la page 17, et la nécessité d'« affecter mieux qu'aujourd'hui les fréquences en fonction de leur utilité économique », à la page 131.

Ce rapport a commencé à être appliqué pour les musées et il commence à l'être pour le numérique.

Deuxièmement, avant-hier, lors de l'ouverture du MIPCOM, Mme la ministre de la culture a annoncé le dépôt d'un projet de loi global qui devrait être présenté à la fin du premier trimestre de 2008.

« Tout est positif dans ce projet de réglementation : la hausse des volumes publicitaires, l'assouplissement des obligations de production et la levée des seuils anti-concentration », a déclaré un courtier à la bourse quand il l'eut entendue. L'action de TF 1 a augmenté le même jour de 12, 76 %, celle de M 6 de 8, 25 %, celle de Canal + de 7, 87 %.

Troisièmement, le groupe issu de la fusion en 2006 de l'équipementier des télécommunications Alcatel et de l'américain Lucent Technologies en est à son troisième avertissement sur ses objectifs financiers, avec des licenciements à la clé.

Quatrièmement, dans la lettre de mission qu'il a adressée à la ministre de la culture, le Président de la République lui demande de veiller « à ce que les aides publiques à la création favorisent une offre répondant à l'attente du public ». Il précise pour France télévisions : « Un certain nombre de synergies importantes, qui n'ont été que trop longtemps différées, doivent être mises en oeuvre. Pour les permettre, vous expertiserez et nous proposerez les modifications souhaitables de structure. »

Ces quatre évocations indiquent que « l'esprit des affaires prétend s'imposer aux affaires de l'esprit ». La tâche qu'a confiée l'Élysée à Mme la garde des sceaux, Rachida Dati, non seulement d'alléger, mais surtout de dépénaliser le droit des affaires constitue un encouragement dans cette voie.

En vérité, le droit des affaires en est à une étape où la convergence MEDEF-Gouvernement « invente le réel ». Cela me fait penser au temps où Robert Hersant, grand patron de presse, disait fièrement : « J'ai une loi d'avance ».

C'est à cela qu'aboutissent les lobbies, qui deviennent de plus en plus entreprenants et influents. Songez au lobby des trois grands opérateurs de télécoms ! Orange, filiale de France Télécom, SFR, filiale de Vivendi, et donc très proche de Canal +, Bouygues Télécom, filiale du groupe du même nom, intimement lié à TF1, ont obtenu, grâce à la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, le marché de la télévision mobile personnelle - ce qui représente 50 millions d'usagers -, bien qu'ils aient été condamnés un an auparavant pour entente illicite par le conseil de la concurrence.

Je dis et redirai inlassablement cela jusqu'à ce que ce système soit remis en cause. Actuellement, ce mélange technologies - économie apparaît comme victorieux, comme une utopie qui a réussi - Jules Verne dans la vie, en quelque sorte -, alors que l'utopie sociale s'est écroulée. Il faut démystifier ce phénomène, rejeter cette prétendue causalité fatale, cette sorte de destin à accomplir, cette technique instrumentalisée comme un fatum, comme si elle était extérieure à la société qui l'engendre. Il faut rendre à chaque être ce que crie actuellement au théâtre des Bouffes du Nord une femme dans la pièce Je tremble (1), de Joël Pommerat : « Je veux mon avenir ! Je veux qu'on me donne mon avenir ! »

Quand je pense que, au Sénat, il y a quelques années, M. Madelin, lors d'un colloque sur les nouvelles technologies, avait déclaré sans rire ceci : « Les nouvelles technologies sont naturelles comme la gravitation universelle. »

Ce faisant, il les naturalisait et transformait les hommes et les femmes qui les avaient inventées en des êtres subsidiaires, en des invités de raccroc.

Mes chers collègues, le débat de ce matin est un débat de société. Il a une dimension éthique. Ne laissons pas préempter les technologies par des forces financières prédatrices. Ce serait une sous-traitance de nos imaginaires, de nos intimités, par la combinaison de la fatalité de la technologie avec celle de la financiarisation du monde.

À cet instant, je voudrais dire à notre collègue Bruno Retailleau - et je l'aurais dit à Mme la ministre de la culture si, comme cela me semblait nécessaire, elle avait été présente ce matin - de penser fortement et efficacement aux développements que je viens de faire quand il participera aux « premières assises de la convergence audiovisuelle » qui se tiendront ici même, au Palais du Luxembourg, salle Monnerville, le mardi 23 octobre.

Ma convergence, ma combinaison, mon utopie à moi- et quand je dis à moi, je suis bien présomptueux : c'est celle de Vilar, de Vitez, et, au temps des Lumières, c'était celle de l'immense Diderot -, c'est l'alliance à construire des forces du travail et des forces de la création artistique, scientifique et technologique.

Je pourrais aller plus loin sur cette question de la gestion des fréquences hertziennes conformément aux attentes de la commission européenne. Ce bien public rare devrait être privatisé et mis aux enchères, notamment pour favoriser le marché de la télévision sur téléphone mobile.

À la page 92 du rapport de MM. Lévy et Jouyet - j'y reviens et y reviendrai toujours car il est maintenant la ligne de direction et de stratégie du Gouvernement -, je lis : « Cette capacité à rebattre régulièrement les cartes est en effet une exigence économique pour que le développement de technologies innovantes et prometteuses ne soit pas compromis par une protection excessive des situations acquises. »

Cette proposition est soutenue - toujours à la page 99 du rapport - malgré l'échec retentissant de la mise aux enchères des licences UMTS en Europe, qui a fait partir en fumée sur le marché financier 300 milliards d'euros, soit l'équivalent du coût d'un réseau à haut débit à fibres optiques complet en Europe.

Le rapport de Jean-Pierre Jouyet et de Maurice Lévy - je rappelle que le premier était chef de l'Inspection des finances et le second président du directoire de Publicis - affirme tranquillement : « L'expérience de l'UMTS ne doit pas conduire à exclure le bien-fondé de la procédure d'enchères comme mode d'attribution de droit d'accès à des ressources collectives. » J'ai presque envie de dire : « Reprenez donc une dose de poison pour vous guérir de votre mal ! ».

Tout cela, qui est su et bien su, est très grave - même si cela s'applique aux États-Unis -, mais ne dit pas tout sur les dix ans passés qui ont connu d'autres déboires. J'allume juste quelques projecteurs, dont il faut se souvenir. France Télécom et Vivendi, du temps de Michel Bon et de Jean-Marie Messier, ont failli faire faillite en 2001 et 2002. Leurs dettes cumulées ont atteint 110 milliards d'euros : 70 milliards d'euros pour France Télécom et 40 milliards d'euros pour Vivendi. Ces deux grands champions ont connu un recul de leurs investissements pour l'emploi, la production et l'innovation. De 1995 à 2005, l'investissement productif est passé de 2, 8 milliards d'euros à 2, 2 milliards d'euros. Et, dans le même temps, l'investissement dans l'innovation est passé de 3, 7 % à 1, 7 % du chiffre d'affaires.

Le rapport d'information de notre collègue Retailleau indique d'ailleurs tous ces chiffres. Ces champions - notamment Vivendi - ne tiennent que par la vente des bijoux de famille, et tout cela malgré le développement des mobiles. Sans doute vous rappelez-vous mes très nombreuses interventions sur Vivendi dans cet hémicycle. À l'époque, la majorité a tout écarté, notamment la création d'une commission d'enquête, comme elle l'a fait avant-hier pour la commission d'enquête sur le groupe EADS. Vous souteniez les deux champions et aujourd'hui, malgré l'expérience, vous voilà repartis pour le soutien aux champions !

Après ce tableau de la vraie réalité, qui est noire, je ferai quelques propositions en ayant à l'esprit une pensée de Camus, qui écrivait dans L'h: « Au bout de ces ténèbres, une lumière, pourtant est inévitable, que nous devinons déjà et dont nous avons seulement à lutter pour qu'elle soit ».

Premièrement, il est proposé un commissariat au numérique rattaché au Premier ministre. Il existe 150 structures de ce type ; il y en aurait donc 151. Pour réformer l'État, on fait mieux ! En fait, cette structure serait un interlocuteur unique pour les lobbies des téléphones mobiles. Nous, nous voulons garder des instruments existants, mais en les démocratisant. Nous ne sommes pas favorables à la fusion du CSA et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP : elle pourrait sembler rationnellement justifiée, surtout par la convergence des contenus et des réseaux, mais elle permettrait en réalité de marginaliser les contenus.

Deuxièmement, je l'avais déjà dit lors du débat sur la télévision du futur, mais je tiens à le répéter, nous proposons une charte du numérique établissant des droits d'accès au numérique, une solidarité numérique, une éthique du numérique, une responsabilité numérique, un projet éducatif au numérique. Cette charte ferait largement place aux créations originales utilisant la diversité des outils désormais disponibles.

Tout cela nécessite un trajet d'élaboration à travers des assises n'ignorant aucun acteur, public ou privé, s'élargissant au monde, et d'abord à l'Europe, garantissant toute leur place à une information pluraliste et critique ainsi qu'au mariage de la « belle numérique » et de la « bête fabuleuse », selon l'expression d'André Breton relative aux créations.

C'est ainsi que l'on donnera un sens au passage au numérique dans une société qui se « compromet » avec la personne humaine et qui respecte la dignité de chacune et de chacun. Il faut une ambition qui se réalise en dépassant la seule vision experte. Il faut, peut-on dire, infléchir le devenir technoscientifique du monde, car ce devenir ne suffit pas à faire un monde humanisé enfin capable d'être moins un générateur de puissance qu'un producteur de civilisation.

Troisièmement, il est important de relancer l'investissement, notamment dans la culture, dans l'industrie culturelle - vous le voyez, j'emploie le terme « industrie » et non ceux de « finances » et « financiers » -, dans la création artistique et la recherche scientifique.

Quatrièmement, les fréquences hertziennes doivent être traitées comme un bien public rare, dans le cadre d'un service public, au lieu d'être privatisées et vendues selon la loi de la télévision du futur. Les propositions du rapport Jouyet-Lévy aggravent encore la situation, en prévoyant non seulement leur privatisation mais leur vente aux enchères. Un bien public, surtout s'il est rare, peut se louer mais ne peut se vendre.

Pour conclure, je dirai que, si le discours idéologique sur l'économie de l'immatériel souligne l'importance de la connaissance et de la culture dans la société et l'économie, il vise à les standardiser en « actifs comptables », donc en signes valorisables, pour les soumettre à une financiarisation généralisée.

Au nom du dogme managérial, dont traite si bien Pierre Legendre dans toute son oeuvre, le capitalisme cognitif vise à vampiriser toute la sphère de l'esprit et de l'imaginaire dans le travail, dans l'entreprise et dans la vie quotidienne.

Il est possible de penser et d'opposer un processus alternatif multiforme, appuyé sur l'idée de « responsabilité publique et sociale » avancée par les États généraux de la culture. Les productions de l'esprit, la culture, l'éducation, la création sont des biens de l'humanité.

Il conviendrait de construire de nouveaux services publics et de définir de nouveaux droits fondamentaux et biens communs de l'humanité. L'article 1er de la charte pourrait être rédigé ainsi : « La protection du vivant, de l'environnement et des créations de l'esprit constitue un « cercle sacré » ». Ils constituent un bien commun de l'humanité, non marchand, inviolable. Le bien commun mondial pourrait être défini comme une res publica mondiale. Je crois en une utopie concrète, une nouvelle définition de la solidarité et de la mutualisation, bref de l'association universelle de l'humanité.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vais m'exprimer au nom de la commission des affaires économiques et de mon groupe.

Je veux tout d'abord me réjouir de l'inscription à l'ordre du jour de ce débat, qui fait suite aux propositions du rapport d'information de la commission des affaires économiques sur la régulation du numérique, à l'aube de l'extinction de la diffusion analogique de la télévision hertzienne et de la refonte du cadre réglementaire européen des communications électroniques.

Ce débat, voulu par notre commission, nous permet de traiter d'un sujet dont l'importance pour l'économie de notre pays est considérable.

« Faire de la France une nation numérique », c'est sur cette phrase que concluait Nicolas Sarkozy, Président de la République nouvellement élu, dans une tribune publiée par le Journal du Net sur sa vision de la France à l'ère du numérique. M. Retailleau y a fait référence tout à l'heure.

Même si le numérique n'a pas été un sujet majeur de la campagne électorale, les grands axes des projets du Président de la République sont aujourd'hui connus, et c'est la raison pour laquelle le débat de ce jour arrive au moment opportun.

Il faut, en effet, être bien conscient du rôle que peut jouer l'économie numérique sur la croissance, évalué entre un demi-point et un point de croissance supplémentaire.

Réhabiliter le travail, comme le souhaite le Président de la République, aura un impact encore plus significatif dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

La qualité de la couverture numérique de nos territoires est, en effet, devenue aussi importante que celle du réseau routier ou de la desserte postale.

Rapporteur, avec Bruno Sido, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, je me suis personnellement impliqué dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, ce que l'on appelle les TIC, et je suis avec intérêt le règlement des deux grands dossiers que sont la couverture en téléphonie mobile et l'accès à l'internet haut débit, pour l'ensemble du territoire.

C'est la raison pour laquelle je souscris totalement aux réflexions et observations de notre excellent collègue Bruno Retailleau en rendant hommage à sa grande connaissance du sujet, et j'approuve totalement les conclusions du rapport d'information qu'il a rendu, au nom de la commission des affaires économiques.

Au sein de la commission, nous avons en effet estimé que, dix ans après la création de l'ARCEP, le temps était venu de faire le bilan de l'action de cette autorité de régulation économique sectorielle, première du genre, et de dessiner ses perspectives d'évolution afin qu'elle puisse contribuer à renforcer les positions françaises dans ce secteur de première importance.

Il est devenu essentiel de réfléchir au mode de régulation le plus approprié pour optimiser le potentiel économique que le numérique représente pour la France. La question est d'actualité, à l'heure de la télévision mobile personnelle et de l'arrêt prévu pour le 30 novembre 2011 de la diffusion analogique des chaînes de télévision.

La convergence du secteur des télécoms et de l'audiovisuel pose aujourd'hui de nouveaux enjeux, que le régulateur sectoriel ne pourra résoudre seul.

Le problème est souvent abordé par le thème de la fusion entre le CSA et l'ARCEP. Cependant, notre rapporteur récuse un tel rapprochement, ces deux autorités exerçant des métiers différents. Il préconise plutôt la création d'un commissariat au numérique, pôle d'expertise et d'initiative, qui serait placé sous la tutelle du Premier ministre. Cette nouvelle structure permettrait de donner un pilotage politique aux services de l'État concernés par le numérique, mais éclatés entre des ministères aux logiques concurrentes.

Une meilleure coordination et un rassemblement des forces permettraient de rattraper le manque à gagner de 0, 7 % de croissance annuelle du PIB dû au retard français dans le numérique. Il est aujourd'hui impératif pour notre pays qu'il puisse retrouver toutes ses capacités d'intervention dans le numérique.

Par ailleurs, la France dispose d'atouts qui lui permettraient d'être en tête dans de nombreux secteurs de l'innovation : des ingénieurs de qualité, un tissu dense de petites et moyennes entreprises innovantes, des positions de force dans certains secteurs comme la mobilité, la carte à puces, le logiciel libre, les logiciels embarqués, la simulation, le calcul à hautes performances. Mais ces secteurs sont-ils suffisamment valorisés aujourd'hui ? Telle est la vraie question.

En outre, il est à noter que nous investissons, proportionnellement à notre PIB, deux fois moins que les États-Unis dans les TIC. Si la France investissait autant que les leaders mondiaux, elle pourrait gagner un demi-point de croissance supplémentaire.

Il semble que la priorité doit porter sur le soutien aux petites et moyennes entreprises, puisque seulement 50 % d'entre elles disposent d'un site web en France, contre 82 % en Allemagne et 77 % en Grande-Bretagne ou en Italie.

Il est essentiel d'accroître la masse critique des entreprises innovantes, car sans innovation, il n'y a pas de croissance. La politique du numérique et la politique de l'innovation vont de pair et il est essentiel d'impliquer davantage les collectivités territoriales, les entreprises, les centres de recherche et les universités, en s'engageant avec l'Europe pour développer la société numérique.

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont de puissants outils de valorisation des territoires les plus difficiles et les moins denses. La couverture numérique est ainsi un instrument essentiel d'aménagement du territoire, dans un objectif majeur : assurer l'équité et la bonne répartition territoriale des infrastructures et des usages liés aux TIC.

Les technologies de l'information et de la communication recèlent, pour toutes ces entreprises, de très importants potentiels de gains de productivité et de réactivité. Il est donc de la responsabilité des pouvoirs publics de saisir cette chance pour la France et de conforter ces gains potentiels pour soutenir la croissance et l'innovation.

À l'automne 2002, le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, n'avait pas tardé à prendre la mesure de l'enjeu numérique pour la France en lançant, avec son gouvernement, le plan pour une politique numérique dans la société de l'information, dit plan RE/SO 2007 : il s'agissait d'une première étape ; nous y sommes !

Je me félicite donc des déclarations de M. le Président de la République, qui affiche une vision claire de la politique numérique qu'il souhaite pour notre pays, politique qui nous permettra d'aborder l'étape suivante, laquelle sera déterminante pour l'économie de notre pays.

En s'impliquant davantage dans l'économie numérique, l'État devra être particulièrement vigilant afin que le bouleversement qui accompagnera le passage au tout numérique respecte la satisfaction des besoins futurs des territoires, dans tous les domaines de la communication, et garantisse la qualité des produits audiovisuels proposés. Il devra, dans sa réflexion, anticiper les évolutions et fixer des règles pour l'usage des fréquences. À cette fin, il devra sans doute lui-même réformer ses organes de régulation.

On parle aujourd'hui de réception des chaînes de la TNT en haute définition, de télévision mobile personnelle ou bien encore de l'accès à la téléphonie mobile de troisième génération, alors que des millions de Français sont encore privés de toute possibilité de recevoir la TNT en définition standard ou de disposer de la téléphonie mobile, notamment en zones peu denses ou accidentées, tout simplement par absence de relais. La fracture numérique existe encore bel et bien, et le temps est venu de boucler définitivement le dossier de l'achèvement de la couverture de l'ensemble du territoire en téléphonie mobile et accès à l'Internet à un débit qui soit conforme à ce que nous pouvons attendre aujourd'hui.

Alors que - M. Valade l'a rappelé tout à l'heure - vont s'engager le 20 octobre prochain, à Genève, les discussions de la Conférence mondiale des radiocommunications et que le Gouvernement se prépare à donner à l'Agence nationale des fréquences son mandat de négociation - c'est du moins ce que nous espérons - je tiens à rappeler que la libération progressive, à partir de 2008, des fréquences actuellement occupées par la télévision analogique constitue une opportunité stratégique pour l'accès des Français à l'internet à haut débit fixe et mobile et pour l'aménagement numérique du territoire.

Pour une grande partie des zones rurales, qui représentent 30 % de la population et 70 % du territoire, les technologies filaires, optiques ou satellitaires ne permettent pas d'envisager une couverture par les réseaux d'accès à l'internet à haut débit fixe au-delà de 512 kilobits, ce qui est d'une autre époque.

En outre, pour ces territoires, les fréquences actuellement occupées par la téléphonie mobile de troisième génération sont si élevées qu'elles ne permettent pas d'envisager une couverture par les réseaux d'accès à l'internet à haut débit mobile.

Alors que les initiatives prises depuis cinq ans en faveur de l'extension de l'ADSL et de la couverture des zones blanches de la téléphonie mobile ont connu d'importants succès, une nouvelle fracture numérique risque d'apparaître rapidement entre les zones urbaines, très bien desservies, et les zones rurales, où le très haut débit fixe et le haut débit mobile resteront inaccessibles.

Pourtant, tous nos territoires ont besoin de débit et de mobilité. Les élus locaux qui siègent dans cet hémicycle le savent. Nos territoires « ont soif » de fréquences. Aucun d'eux ne doit être laissé en marge de la révolution numérique. La France numérique doit être aussi bien urbaine que rurale, et c'est même en zone rurale que la connexion numérique est la plus vitale.

C'est pourquoi l'Association des maires de France, dont je suis l'un des vice-présidents, a exprimé le souhait, le 27 septembre dernier, que la France s'engage activement dans les négociations européennes et internationales en cours afin d'identifier une sous-bande de fréquences qui pourrait, le moment venu et selon la procédure prévue par la loi, être affectée à la couverture du territoire par les réseaux fixes et mobiles d'accès à l'internet à haut débit.

Ne pas identifier ces fréquences à l'occasion de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007 conduirait à refermer durablement ces discussions sur le seul usage audiovisuel, alors même que la loi du 5 mars 2007 prévoit au contraire un choix ouvert entre les différents usages possibles, la moitié au moins des fréquences concernées devant revenir à l'audiovisuel, dont les télévisions locales.

À ces conditions, les services numériques de tous ordres devraient pouvoir continuer à croître sur l'ensemble des territoires de notre pays, dans un équilibre globalement maîtrisé. Cette question est essentielle pour l'avenir économique de notre pays et nous n'avons pas le droit de passer à côté.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, messieurs les sénateurs, je souhaite en cet instant vous exprimer à la fois ma satisfaction et mes regrets.

Satisfaction parce que tous les orateurs, quelle que soit leur appartenance politique, ont apporté un éclairage sur les enjeux de la politique numérique.

Regret parce que ce débat n'a pas l'audience qu'il mérite. Je félicite donc le petit nombre de sénateurs qui sont présents.

Je ne suis d'ailleurs pas persuadé que les bancs de l'Assemblée nationale n'auraient été moins fournis sur un débat identique. Cela prouve qu'aux enjeux extraordinaires qui ont été mis en relief par les différents intervenants s'ajoutent ceux de la pédagogie et de la connaissance même du défi qui est posé à notre société. À cet égard, je suis d'accord avec M. Ralite pour considérer que ce n'est pas, en l'espèce, uniquement affaire d'économie et qu'il y a aussi un fort enjeu de société.

Je tiens à rendre hommage à M. Retailleau, qui, avant même de susciter ce débat par sa question orale, avait rendu, au nom de la commission des affaires économiques, un rapport d'information remarqué sur la régulation du numérique.

C'est indiscutablement un sujet à la fois complexe, passionnant et majeur, et je peux d'emblée vous assurer de la volonté du Gouvernement, au-delà de ma personne, de prendre en charge ce dossier aux aspects socio-économiques fondamentaux.

Comme vous l'avez souligné à juste titre, monsieur Retailleau, le numérique est incontestablement un domaine stratégique pour la compétitivité de notre pays, la réforme de notre administration ainsi que pour la croissance et l'emploi.

Les chiffres que vous avez mentionnés sont très significatifs, qu'il ne me paraît pas inutile de reprendre, ne serait-ce que pour souligner l'importance du sujet qui nous occupe ce matin.

Les technologies numériques pèsent déjà pour 25 % dans la croissance du PIB de notre pays et le retard d'investissement de nos entreprises dans les technologies de l'information et de la communication nous coûte près d'un demi-point de croissance.

Le secteur numérique s'appuie d'abord sur un réseau d'infrastructures, c'est-à-dire les équipements et supports indispensables à l'acheminement des communications électroniques, mais également sur un ensemble de services, les uns et les autres irriguant l'économie. Il est évident que leur développement constitue l'un des principaux moteurs de la globalisation.

Le numérique est aussi, à travers l'administration électronique, au coeur de la modernisation de l'action publique. Oui, monsieur Retailleau, c'est bien grâce à l'utilisation accrue des technologies de l'information et de la communication que nous pourrons réussir à rendre le fonctionnement de l'État plus performant et moins coûteux.

Un des défis majeurs devant lesquels notre pays se trouve aujourd'hui est la modération de sa dépense publique, sans que cela puisse pour autant nuire à l'efficacité du secteur public. Les technologies de l'information devront jouer tout leur rôle dans cette entreprise.

Le numérique concourt aussi de façon déterminante à d'importantes politiques publiques, telles que l'aménagement du territoire ou le développement culturel.

En matière d'aménagement du territoire, plusieurs intervenants l'ont souligné, nous sommes exposés à un risque de fracture numérique. Il s'agit d'un problème majeur que nous ne pouvons pas éluder, car il y va de la responsabilité de l'action publique.

L'action publique ne saurait pas être réservée à telle ou telle portion de notre territoire, car le défi que nous avons à relever est bien de conduire une politique profitable à l'ensemble du territoire national.

Depuis le lancement du plan RE/SO 2007 par M. Jean-Pierre Raffarin, le Gouvernement s'est engagé dans la résorption des zones blanches en téléphonie mobile. Cette action a été menée de manière concertée entre l'État, l'Assemblée des départements de France, l'Association des maires de France, l'ARCEP et les opérateurs.

Au total, 70 millions d'euros en provenance de l'État et de près de 100 millions d'euros pour les opérateurs auront été consacrés à cette action.

À la fin du premier semestre de 2007, 75 % des 3 000 communes identifiées en zone blanche, c'est-à-dire ne bénéficiant d'aucune couverture par un opérateur de téléphonie mobile, ont ainsi été couvertes.

Je suis très attaché à la poursuite de cet effort. Ma région, la Touraine, qui est presque aussi belle que la Vendée, ...

Sourires

... est également concernée.

Il convient par ailleurs de lutter contre les zones blanches en haut débit. L'action volontaire du Gouvernement en faveur du dégroupage a permis le décollage du haut débit. Nous avons incité France Télécom à équiper tous ses répartiteurs afin que l'ADSL soit accessible dans des territoires isolés. Les équipements sont aujourd'hui en place.

Cet effort reste néanmoins encore insuffisant, et c'est pourquoi nous favorisons l'utilisation d'autres technologies telles que le satellite ou les courants porteurs en ligne. Nous avons octroyé des licences WiMAX assorties de critères forts de couverture des zones rurales.

Nous incitons les collectivités locales à faciliter l'arrivée des investissements des opérateurs sur leur territoire et nous avons officiellement demandé à la Caisse des dépôts d'accompagner les collectivités dans leurs efforts.

Enfin, il faut favoriser le développement rapide du très haut débit, et pas uniquement dans les grandes villes. Le Gouvernement conduit, dans ce domaine également, une action volontariste. L'objectif retenu de 4 millions d'abonnés en 2012 nous semble réaliste. Nous sommes heureux de constater que France Télécom fait une offre de location de ses fourreaux. Cela diminuera les coûts de déploiement de la fibre et accroîtra donc sa pénétration au coeur de nos territoires.

Monsieur Retailleau, s'agissant de l'organisation du Gouvernement dans le domaine du numérique, vous avez avancé l'idée de créer un Commissariat au numérique, rattaché au Premier ministre, afin de coordonner la politique menée en la matière.

Votre suggestion, de par son caractère transversal, doit faire l'objet d'une réflexion interministérielle, placée sous l'autorité du Premier ministre.

Comme vous le soulignez à juste titre, de nombreux organismes interviennent dans le domaine du numérique. Ainsi, pour les seuls départements ministériels, je citerai le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, qui a en charge le secteur des communications électroniques et les industries du numérique, le ministère de la culture et de la communication, responsable de la politique audiovisuelle, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'utilisation et de la diffusion auprès du grand public des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à travers la délégation aux usages de l'internet, et le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, pour l'administration électronique.

Face à ce qui pourrait être regardé comme un morcellement, voire une dispersion de l'action publique, l'idée que vous avancez d'un commissariat peut paraître a priori séduisante.

Par ailleurs, le développement du numérique se traduit par de grands chantiers qui nécessitent une implication forte des pouvoirs publics : le développement de la télévision numérique terrestre ; l'arrêt de la télévision analogique, que l'ensemble des orateurs a rappelé, avec en toile de fond la question du dividende numérique ; le développement du très haut débit, c'est-à-dire le déploiement de la fibre optique jusque dans les logements, et M. Retailleau a évoqué les problèmes de verticalité que cela pose ; ou encore l'administration électronique.

Ainsi, compte tenu de l'importance du numérique, une articulation cohérente de l'action de l'État paraît indispensable. Certains facteurs plaident donc en faveur de la création d'un commissariat au numérique pour coordonner ne serait-ce que les quatre ministères précités : de fait, cette question, monsieur Retailleau, ne saurait être éludée.

Je me dois néanmoins d'apporter quelques éléments d'éclairage qui peuvent nuancer ce besoin spécifique de coordination.

D'abord, une certaine dispersion de l'action publique dans le domaine du numérique est difficilement évitable. La modernisation de l'État, par exemple, repose largement sur la diffusion du numérique dans les processus internes à l'administration et dans les relations entre l'administration et les citoyens ou entre l'administration et les entreprises, c'est-à-dire sur l'administration électronique. Le développement de cette dernière nécessite en lui-même une certaine coordination, qui est assurée aujourd'hui par la DGME, la direction générale de la modernisation de l'État, mais qui relève avant tout de l'action de chaque ministère. Il est donc naturel que tous les ministres se sentent concernés par l'administration électronique et, à leur niveau, prennent des initiatives dans ce domaine.

Ensuite, il serait peut-être un peu exagéré d'affirmer qu'il n'y a aujourd'hui aucun pilotage de l'action publique en matière de numérique. Dans ce domaine comme dans d'autres, le Premier ministre assure la cohérence de l'action gouvernementale, notamment à travers le Comité interministériel pour la société de l'information, le CISI.

Monsieur Retailleau, vous avez, comme les orateurs qui vous ont succédé, mentionné les arbitrages nécessaires sur la question du dividende numérique. L'attribution et la dévolution de ce dividende numérique constituent un sujet crucial, mais qui n'est pas symptomatique d'un manque de pilotage dans l'action de l'État, bien au contraire.

En effet, les arbitrages nécessaires ont jusqu'ici été rendus en temps utile.

Fort opportunément, le Premier ministre a publié ce matin même - comme s'il voulait éclairer la Haute Assemblée en temps réel ! - un communiqué dans lequel sont précisées les directives qu'il fixe à l'Agence nationale des fréquences concernant la conférence mondiale des radiocommunications d'octobre 2007. L'Agence, selon ce communiqué, « devra contribuer au processus d'identification d'une sous-bande de fréquences dont la vocation sera définie ultérieurement ».

« Les positions défendues par la France au sein des instances internationales, doivent préserver l'éventail des choix possibles. C'est une condition pour que le débat sur le dividende numérique puisse avoir lieu de manière ouverte le moment venu. »

« Pour préparer ce débat, le Premier ministre souhaite une analyse approfondie et partagée. »