Séance en hémicycle du 31 janvier 2006 à 16h00

Sommaire

La séance

La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.

La séance est reprise.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l'article 36 de notre règlement.

Alors que la commission d'enquête sur l'immigration clandestine est en train de procéder à diverses auditions et à des déplacements, M. Georges Othily, son président, se répand dans les médias, anticipant sur ses conclusions.

Ainsi, le 25 janvier dernier, il indiquait sur une antenne de radio que « de profondes réformes sur les mariages blancs, les reconnaissances d'enfants, les prestations sociales » seraient nécessaires. Le 28 janvier, il récidivait dans la presse écrite et annonçait « une loi générale pour régler le problème de l'immigration clandestine, ainsi qu'une loi spécifique pour l'outre-mer ».

Je rappelle qu'il est prévu que les travaux de la commission d'enquête parlementaire durent jusqu'au 15 mars prochain, l'examen et l'adoption des conclusions du rapporteur intervenant le 5 avril suivant. Par conséquent, il convient de laisser la commission d'enquête travailler sereinement, surtout sur un sujet aussi sensible.

En fait, M. Othily n'est-il pas en train de précipiter le calendrier de nos travaux, afin de servir le Gouvernement, en particulier M. Sarkozy, qui doit présenter incessamment son projet de loi sur l'immigration en conseil des ministres ?

Cette attitude me renvoie à mon intervention lors du débat sur la création de cette commission d'enquête, au cours duquel j'avais déjà émis de grandes réserves sur l'objet et la finalité d'une telle commission.

Ainsi, monsieur le président, j'aimerais qu'il me soit précisé si les propos de M. Othily sont d'ordre personnel ou s'ils engagent la commission d'enquête.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Je vous donne acte de votre rappel au règlement, madame Assassi. Je ne peux toutefois - vous le comprendrez - répondre à votre question !

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avec l'examen du projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins, nous vivons aujourd'hui un moment de politique exceptionnel.

Ce moment est exceptionnel, car c'est la première fois depuis plus de quarante-cinq ans que le Sénat, après l'Assemblée nationale à la fin du mois d'octobre dernier, se penche sur ce que je tiens pour l'un des monuments législatifs de la Ve République, fondateur de la protection de la nature en France, résultat, je le rappelle, de la volonté du général de Gaulle et d'André Malraux :je veux parler, bien sûr, de la loi de 1960 relative à la création des parcs nationaux.

Ce moment est exceptionnel ensuite, car ce projet de loi nous conduit à nous intéresser à des espaces qui comptent parmi les plus beaux, les plus rares et les plus riches au monde, joyaux du patrimoine naturel, culturel et paysager de la nation, mais aussi de la planète. Aujourd'hui, c'est à des monuments de la nature que nous nous intéressons, chers au coeur de nos concitoyens, qui sont chaque année plus nombreux à visiter nos sept parcs nationaux existants. C'est même d'un véritable engouement qu'il s'agit, puisque les parcs nationaux français accueillent sept millions de visiteurs par an.

Ce moment est exceptionnel enfin, car le débat à l'Assemblée nationale a montré à quel point le sujet que nous abordons aujourd'hui pouvait, au-delà des sensibilités politiques, réunir les opinions autour de grandes options et d'une ambition qui est non seulement celle du Gouvernement et de sa majorité, mais également celle de l'ensemble de nos concitoyens.

Les enjeux du présent projet de loi portent en effet sur le très long terme et sur la gestion d'espaces absolument exceptionnels. Ils concernent à la fois les acteurs locaux, les collectivités territoriales, la nation entière, mais aussi la communauté internationale. Ils nous imposent, par leur importance et leur caractère supérieur, de rechercher, à chaque étape du débat que nous allons avoir, une vision partagée.

C'est pourquoi ce projet de loi est fondé sur une approche sociale et humaniste de la protection de la nature et de la préservation des espaces les plus rares.

Nous le savons, les parcs nationaux à la française sont des espaces fortement protégés, mais d'où l'homme n'est pas exclu, pas plus d'ailleurs que ne le sont les héritiers de ceux qui, depuis des générations, gèrent et entretiennent ces espaces. Ce sont en effet ces activités qui ont aussi produit ou permis de conserver les richesses naturelles et les paysages qui nous apparaissent aujourd'hui tellement beaux.

Nous devons reconnaître cet héritage, mais également le fait que ces modes traditionnels de gestion ont été fragilisés par le progrès technique et qu'il nous faut donc inventer pour préserver ce que nous avons reçu.

La tradition française des parcs nationaux n'exclut pas non plus le citoyen curieux de nature, le touriste respectueux de cet héritage et à qui, sans considération de fortune personnelle, les espaces du monde restés les plus authentiques et les plus riches doivent, encore à très long terme, demeurer accessibles.

Dès l'origine, les pères fondateurs des parcs nationaux à la française avaient eu une intuition : celle que l'ambition protectrice et sociale des parcs nationaux ne pouvait être atteinte en isolant les espaces protégés de leur environnement immédiat. Ils avaient inventé à la fois un système gradué d'encadrement des activités humaines tolérées dans le parc et d'autorisations individuelles, établies toujours avec la plus stricte exigence, pouvant bien évidemment aller, s'agissant de certaines d'entre elles, jusqu'à l'interdiction. Ils avaient aussi imaginé la zone périphérique des parcs nationaux.

Ces deux caractéristiques fortes sont maintenues.

Le premier objectif du projet de loi est de préserver le socle d'exigence, posé dès 1960, en confortant le niveau de protection de nos actuels parcs nationaux.

Il sera ainsi remédié aux faiblesses de la loi de 1960, repérées au fil du temps ou à la faveur de conflits locaux. En effet, il y a quarante-cinq ans, le législateur ne travaillait pas dans le même contexte qu'aujourd'hui.

Par exemple, la limite entre les domaines législatif et réglementaire n'était pas la même et personne ne contestait alors la possibilité de créer des contraintes par décret, au nom d'un intérêt général qui paraissait évident. Par ailleurs, le niveau de protection pénale des parcs nationaux, aujourd'hui paradoxalement moins important sur certains points que celui d'une réserve naturelle, voire de la plus banale des forêts domaniales, sera remis au niveau d'exigence qu'implique le classement en parc national.

Concernant la zone périphérique, des efforts certains ont été faits, mais les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur, faute de moyens juridiques permettant de bâtir une véritable solidarité économique et sociale, organisée et structurée autour des espaces protégés.

L'histoire nous montre pourtant que cette intuition était la bonne : la biologie et la science de la conservation nous ont en effet appris, depuis une quarantaine d'années, à prêter une attention beaucoup plus grande à la continuité écologique entre les aires protégées et les territoires environnants.

La réflexion des instances internationales a évolué dans le même sens. Après avoir longtemps fait une priorité de la protection réglementaire de la nature et dépensé son énergie en ce sens, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, a reconnu, voilà une dizaine d'années, que les démarches contractuelles étaient des outils potentiellement performants.

Plus récemment, l'UICN a affiché sa volonté d'accorder une importance accrue à ce qu'il est convenu d'appeler la gouvernance. Il est même envisagé de compléter les actuels critères de classement dans les six catégories de l'UICN par des critères de bonne gouvernance.

La France a ainsi la satisfaction de voir que les questions dont elle s'est toujours préoccupée sont aujourd'hui partagées, après avoir eu le sentiment durant plusieurs décennies que de telles approches, à la fois exigeantes et respectueuses des sociétés humaines locales, n'étaient pas audibles à l'échelon international.

Les communes environnantes d'un parc national se verront ainsi proposer un véritable partenariat, structuré autour d'un projet de territoire qu'elles auront élaboré ensemble et matérialisé par la libre adhésion à la charte de ce parc. L'objectif est de permettre aux élus des collectivités territoriales concernées de s'emparer des questions que posent le développement à la périphérie d'un espace protégé de notoriété mondiale et d'y répondre par des choix collectifs exigeants.

Ces orientations doivent permettre aux élus locaux de s'impliquer complètement dans le projet de parc national comme ils en ont manifesté le désir, pour certains depuis fort longtemps.

Elles doivent aussi répondre à l'attente des élus qui travaillent à la création de nouveaux parcs nationaux.

La participation à un objectif commun conduira à reconnaître le label « parc national » aux communes qui adhèreront à la charte.

Dans la ligne de pensée des fondateurs de la loi de 1960, le Gouvernement s'est donc fixé deux objectifs.

Le premier est d'ouvrir les parcs nationaux à un dialogue fécond tenant compte, d'une part, des exigences supérieures de la préservation à long terme d'un patrimoine de niveau mondial et, d'autre part, de celles qui sont liées au développement des communautés humaines vivant dans sa proximité immédiate et ayant conservé avec ces espaces des relations souvent quotidiennes.

Je dois le dire, sur ces deux axes, le débat à l'Assemblée nationale a permis d'améliorer le texte initial du Gouvernement, à la fois en apportant des modifications rédactionnelles qui, tout en restant fidèles à l'équilibre de la loi du 22 juillet 1960, faciliteront le maintien de nos parcs nationaux dans la catégorie II de l'UICN ; en renforçant sur divers points la protection du coeur du parc ; en clarifiant le vocabulaire à travers les formulations de « coeur du parc » pour désigner les espaces protégés du parc et « d'aire d'adhésion » pour désigner la zone périphérique, secteur dans lequel les communes conservent la liberté d'adhérer ou non à la « charte du parc » ; en apportant, dans la composition du conseil d'administration, une solution rédactionnelle judicieuse à l'exigence d'une forte représentation locale ; enfin, en créant un établissement public interparcs chargé non seulement de mutualiser les moyens des parcs nationaux sur des sujets communs, mais encore de les représenter à l'étranger.

Cependant - c'est le second objectif que s'est fixé le Gouvernement - le projet de loi va au-delà, puisqu'il innove encore dans deux domaines où la France assume des responsabilités importantes : les collectivités d'outre-mer et les milieux marins. C'est d'ailleurs sur ces deux points que le débat à l'Assemblée nationale a apporté au texte initial présenté par le Gouvernement le plus d'améliorations, signe de l'ambition collective qui nous anime.

En premier lieu, le projet de loi a pour objectif de permettre aux collectivités d'outre-mer de doter leurs territoires d'espaces protégés à la hauteur de leurs immenses richesses biologiques.

Il nous offre également l'occasion de saluer et de reconnaître les caractéristiques propres - géographiques et écologiques sans doute, mais également humaines et sociales -de ces territoires et de reconnaître plus complètement ce qu'ils apportent ainsi à la nation.

Sur l'île de la Réunion, les élus ont pris l'initiative, voilà plusieurs années, de mettre à l'étude un projet de parc national porteur d'une très grande ambition : sauvegarder les richesses biologiques incomparables de cette île où l'isolement écologique a produit un fort taux d'endémisme et donc une part de patrimoine naturel unique au monde.

Les élus réunionnais ont, à de nombreuses reprises, réitéré leur volonté d'aboutir, et se sont en même temps montrés extrêmement attentifs aux dispositions du projet de loi qui permettront véritablement aux élus de la « zone périphérique » du parc de prendre en main, à travers la charte, une véritable politique de développement durable.

Je n'hésite pas à le dire, ils nous ont aidés à formaliser nos ambitions pour les futurs parcs nationaux, même si l'expérience des parcs existants est, à travers les réflexions de leurs élus depuis une quinzaine d'années, à la source même de ce projet.

Des dispositions particulières aux départements d'outre-mer ont été imaginées sur la base de l'exemple réunionnais. La proportion que représenteront les espaces protégés du parc sur l'île, environ 40 %, n'est en effet pas comparable avec les situations existantes.

Je n'en doute pas, le futur parc national des Hauts de la Réunion, grâce à l'ambition que partagent pour lui les élus et l'État, sera, pour les habitants d'aujourd'hui et plus encore de demain, une incomparable garantie de qualité de vie et, dès sa création, un facteur éminent de notoriété mondiale et de création de richesses.

Les élus de la Guyane nous ont, de leur côté, également fait part de leur très grande ambition, tout spécialement lors du congrès qui s'est tenu le 18 octobre 2005 et au cours duquel ils ont donné un accord de principe pour le projet de parc national. Cet accord était cependant assorti de plusieurs remarques fondamentales que le débat conduit à l'Assemblée nationale a permis au Gouvernement de prendre en compte, dans le cadre d'une discussion très consensuelle avec l'ensemble des sensibilités politiques représentées.

Le projet de parc national en Guyane est, de la même façon qu'à la Réunion, l'occasion pour la nation de reconnaître la spécificité de ce vaste et magnifique territoire, et de manifester le souci que nous avons de respecter les droits, les connaissances et les coutumes des populations amazoniennes.

Je réaffirme ici que le Gouvernement a été et demeure très attentif aux préoccupations des Guyanais. Le projet de « parc amazonien », comme le congrès l'a souhaité, est désormais inscrit dans le projet de loi qui vous est présenté. Il est clairement, aux yeux du Gouvernement, un instrument de développement de la Guyane.

Il le sera grâce aux moyens financiers supplémentaires mobilisés, soit à travers le plan d'urgence pour la Guyane, soit à travers le budget du futur parc. Ce dernier prêtera son concours à la lutte contre l'orpaillage illégal à travers ses missions de police de l'environnement qui s'exerceront aussi bien dans la zone protégée que dans l'aire d'adhésion.

Il le sera également grâce aux moyens humains mis en oeuvre, à travers les emplois que le parc sera progressivement amené à créer sur place, dans chacune des communes adhérentes ; à travers les formations à divers métiers qui seront proposés à des résidents, à travers l'accompagnement que proposera le parc national au développement d'activités, notamment touristiques, dans l'aire d'adhésion.

Mais aussi, et surtout, il offrira les moyens aux habitants, et spécialement aux membres des communautés autochtones, de valoriser leurs connaissances de cette nature si particulière qui a façonné leur culture propre et d'exprimer leurs talents. Le parc national doit être l'instrument par lequel s'exprimera le « génie » des communautés locales.

Il constituera, enfin, un moyen de protection non seulement contre l'orpaillage, je l'ai dit, mais aussi contre le pillage des richesses biologiques.

Les discussions à l'Assemblée nationale ont démontré à quel point ce sujet était, pour l'ensemble des Guyanais, sensible et indissociable de la réflexion sur le parc national.

La seconde innovation majeure du projet de loi concerne le domaine marin : le Gouvernement vous propose, en effet, de créer les parcs naturels marins.

La protection de la mer est un des plus vastes défis écologiques mondiaux des prochaines décennies. La France, par l'importance de ses façades maritimes sur la quasi-totalité des mers et océans du monde, assume au niveau mondial une responsabilité de premier ordre en ce domaine.

Nous ne partons pas de rien, mais l'outil proposé comble un vide dans une palette où, actuellement, seules figurent des protections réglementaires fortes. Nous manquons d'un instrument organisant de façon durable le partenariat sur les espaces marins à forts enjeux.

Le parc naturel marin est adapté à ces espaces maritimes vastes où la biodiversité est particulièrement riche et qui sont, presque naturellement, des lieux de conflits d'usages importants. Sur de tels espaces, l'approche réglementaire est souvent utile, mais elle est aussi radicalement insuffisante. Il faut alors raisonner dans un cadre à la fois souple et mobilisateur, en prenant en compte simultanément les préoccupations et les contraintes de toutes les activités en mer dans l'espace concerné.

Sur de tels espaces, au nombre d'une douzaine environ en France métropolitaine et outre-mer, il s'agit de pouvoir mobiliser durablement autour de l'État l'ensemble des partenaires et usagers, de manière, c'est évident, à sortir des arbitrages au cas par cas pour développer ensemble une vision partagée de la gestion de ces espaces. Il faut organiser un dialogue structuré et permanent avec les préfets représentants de l'État en mer et donner les quelques moyens nécessaires pour engager des projets communs.

Ainsi, l'État associera notamment les diverses collectivités territoriales riveraines ou leurs groupements à la protection et à la gestion durable de ces espaces marins de haute valeur patrimoniale, sans pour autant renoncer à assumer ses prérogatives et compétences en mer.

L'Assemblée nationale s'est livrée à une analyse critique du projet qui lui était proposé sur ce sujet ; elle a choisi d'aller beaucoup plus loin dans l'ambition et de placer l'établissement public que le Gouvernement proposait de créer pour gérer l'ensemble de ces nouveaux parcs dans la position d'être tout de suite beaucoup plus efficace.

Les députés vous proposent ainsi de créer un « établissement public des aires marines protégées ». Il permettra une mutualisation des expériences accumulées actuellement dans la protection de la mer et la gestion de ses richesses biologiques, et deviendra l'instrument privilégié du pilotage de la politique en faveur de la protection des espaces marins.

Bien évidemment, le Gouvernement adhère pleinement à l'ambition ainsi tracée par la représentation nationale.

Le débat qui s'est tenu à l'Assemblée nationale, en mobilisant, comme je l'ai dit, les énergies de toutes les sensibilités politiques, a conduit à de très substantielles améliorations du texte du Gouvernement et en a rehaussé l'ambition aussi bien que les moyens d'action.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous abordez donc aujourd'hui l'examen d'un projet de loi qui a donné lieu à une mobilisation constructive, les querelles partisanes ayant été écartées au profit de la recherche de l'intérêt supérieur de la nation.

Je remercie votre rapporteur d'avoir d'emblée situé vos débats en commission à ce niveau d'exigence, tout en menant un patient, un exigeant travail de relecture qu'imposait avec une particulière acuité l'examen du projet en urgence.

Je suis heureuse que vous vous empariez à votre tour de ce texte avec passion et avec une ambition partagée pour la France.

Sachez que je serai très attentive à tout ce que vous direz, d'où que viennent les remarques, car je suis persuadée que nous tenons là une référence pour l'avenir.

Ma conviction est que cette loi non seulement rendra possible la création des parcs nationaux de la Guyane et de la Réunion, du parc naturel marin de la mer d'Iroise, mais, qu'au-delà elle donnera envie : elle donnera envie à des élus locaux de s'emparer eux-mêmes de projets de parcs nationaux, comme par exemple dans les Calanques, et aux élus comme aux différents usagers de la mer de proposer des projets de parcs naturels marins.

Je suis consciente que le budget pour 2006 des parcs nationaux n'est pas à la hauteur des besoins, ...

... après deux années où les fonds de roulement ont été affectés à l'investissement.

Le Gouvernement est décidé à faire des parcs nationaux une priorité budgétaire pour 2007, en dégageant les moyens nécessaires à cette nouvelle ambition pour les parcs nationaux existants, et, bien évidemment, pour la création des deux nouveaux parcs de la Guyane et de la Réunion.

Avec les parcs nationaux, nous traitons de ces parts du patrimoine naturel hors du commun, fragiles et incomparables. Nous parlons du très long terme et de la responsabilité que notre peuple assume vis-à-vis de tous les autres : conserver intact, et d'une certaine manière « inviolé », un héritage issu du fond des âges, de l'histoire géologique et biologique de la terre, mais aussi de l'histoire des communautés humaines.

Notre devoir est de ne pas rompre cette chaîne de transmission entre les générations et de contribuer, en protégeant ces espaces, en donnant aux communautés qui vivent sur ces espaces ou à proximité les moyens de les protéger, à faire qu'à l'avenir subsistent encore sur cette terre, où la nature continue chaque jour d'être agressée, des espaces aussi riches et aussi beaux que ceux qui justifient aujourd'hui la création des parcs nationaux.

La hauteur de cette ambition doit guider nos débats. Nous serons fiers d'y avoir participé et, tous ensemble, d'avoir bâti, pour quarante-cinq nouvelles années au moins, un droit à la fois puissamment protecteur et qui laisse, davantage que par le passé, sa place à l'initiative et à l'intelligence humaine.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à notre examen concerne l'élément le plus emblématique de nos exceptionnels espaces naturels protégés, à savoir les parcs nationaux.

La richesse d'un pays, c'est aussi celle de ses espaces, celle de sa nature protégée. Permettez-moi, chers collègues, de vous rappeler simplement que, entre 1801 et 1899, cent espèces végétales ont disparu en France. Je pourrais développer plus longuement cette réflexion, compte tenu des responsabilités que j'ai exercées autrefois dans un parc botanique régional et qui m'ont conduit à partager ces inquiétudes. Vous comprendrez donc mieux, madame la ministre, ma détermination à agir dans ce domaine.

Ce projet de loi traduit les engagements constitutionnels inscrits dans la Charte de l'environnement adoptée en mars 2005, qui fait de la préservation de l'environnement un objectif essentiel « au même titre que les intérêts fondamentaux de la nation », pour utiliser les termes que vous avez vous-même prononcés, madame la ministre, et que je me suis permis de reprendre dans mon rapport.

Ce texte s'insère également dans la stratégie de la biodiversité adoptée en février 2004, déclinée concrètement à travers sept premiers plans d'action, qui coordonnent des orientations et des actions précises menées par plusieurs ministères, et dont vous avez, madame la ministre, fait une présentation détaillée lors d'un conseil des ministres en novembre 2005.

Il faut tout d'abord rappeler que, si la France s'est tardivement dotée de parcs nationaux, les précurseurs en la matière ayant été les États-Unis, la loi du 22 juillet 1960 traduit surtout une conception française de la protection de ces espaces exceptionnels.

À la sauvegarde des espèces et des écosystèmes, au tourisme culturel et à l'exercice de sports de nature qui sont les objectifs communs des parcs nationaux dans le monde, le législateur a ajouté la restauration et la mise en valeur du tissu socio-économique avoisinant, en définissant une zone périphérique dotée d'un programme de réalisations. La place de l'homme est ainsi réaffirmée en tant qu'entité indissociable de ces espaces naturels exceptionnels.

Sept parcs ont été créés entre 1963 et 1989, dont cinq en zone de montagne. L'ensemble des zones centrales dans lesquelles s'exerce une protection plus forte des espaces naturels représente seulement 0, 66 % de notre territoire national. Dans nombre de pays européens ou dans le monde, ce pourcentage est beaucoup plus élevé.

Ce dispositif connaît un véritable succès, et les parcs nationaux - retenons ce chiffre, qui représente une victoire collective - reçoivent chaque année 6 millions de visiteurs.

Néanmoins, le bilan de quarante-cinq ans de gestion des parcs nationaux établi à partir de rapports successifs et convergents a permis - pour être objectif, il faut être sincère - de formaliser plusieurs critiques et d'élaborer des propositions constructives, afin de conforter les objectifs de protection d'un parc national, en s'appuyant sur une véritable dynamique partenariale avec les collectivités locales.

Le dernier rapport remis au Premier ministre en 2003 et dont l'auteur est connu - et reconnu - puisqu'il s'agit du rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Giran, a inspiré l'essentiel des dispositions figurant dans ce projet de loi. Ce rapport a également identifié les dysfonctionnements essentiels du dispositif de 1960.

Ainsi, au-delà de la protection réussie des parcs naturels de la zone centrale - il s'agit du coeur, j'y reviendrai tout à l'heure -, la mise en valeur des zones périphériques, aujourd'hui appelées aires d'adhésion, est restée souvent lettre morte.

Un sentiment d'expropriation est parfois ressenti très fortement par les populations locales, par ailleurs viscéralement attachées à la préservation de ce qui leur est cher : leur territoire. En outre, un sentiment de frustration est éprouvé par certains élus tandis qu'une certaine suspicion des associations de protection de la nature se manifeste à l'encontre précisément des élus.

J'en viens aux principales caractéristiques du projet de loi soumis à l'examen de notre Haute Assemblée.

Premièrement, il s'agit, comme cela a été dit, de rénover en profondeur le cadre législatif - il n'a pratiquement pas été modifié ou l'a été très peu depuis 1960 - de l'outil « parc national », en l'adaptant à un contexte scientifique, administratif et international qui a beaucoup évolué, et ce à travers deux axes.

D'une part, il faut conforter le niveau de protection des parcs nationaux en précisant, à l'échelon législatif, le pouvoir réglementaire reconnu à l'établissement public - urbanisme, autorisation de travaux, pouvoir de police spéciale - dans les espaces protégés du parc. Le choix d'un établissement public national pour la gestion du parc est confirmé.

D'autre part, il convient de créer les conditions d'un partenariat générateur de bénéfices mutuels entre les espaces protégés et la zone périphérique, en associant les collectivités territoriales concernées dans un projet de territoire auquel elles adhèrent librement. La représentation des acteurs locaux au sein du conseil d'administration est renforcée ainsi que les pouvoirs du président.

Deuxièmement, il s'agit de doter la France d'un outil pour la gestion et la préservation des aires marines à forte valeur écologique avec la création d'un parc naturel marin.

Troisièmement, enfin, le projet de loi vise à prendre en compte les spécificités de l'outre-mer et de la Guyane, sujet que vous avez également évoqué, madame la ministre, par l'adoption de mesures particulières, complétant la réglementation générale et y dérogeant parfois afin de favoriser la mise en place de parcs nationaux.

Composé initialement de quinze articles, ce projet de loi comprend désormais, après son adoption par l'Assemblée nationale, vingt-cinq articles répartis dans cinq chapitres.

Il faut tout d'abord souligner, pour s'en féliciter, la personnalité et la très forte implication du rapporteur M. Jean-Pierre Giran - je suis d'autant plus objectif que je ne le connais pas personnellement - nationalement connu, puisqu'il est président du parc de Port-Cros et auteur d'un rapport remarqué remis au Premier ministre, qui a servi de base de travail pour ce projet de loi, comme je l'ai déjà dit. À cet égard, les interventions de nombreux députés concernés, à plus d'un titre, par la gestion des parcs nationaux ont également été utiles à l'élaboration de ce texte.

En conséquence, l'Assemblée nationale a considérablement enrichi le dispositif sur les points suivants.

Sur la proposition du rapporteur, nombre de propositions, parfois de nature réglementaire, il faut le reconnaître, qui figuraient dans son rapport de 2003 ont été adoptées.

Selon la terminologie désormais retenue, le parc national est composé d'un « coeur de parc », défini comme les espaces terrestres ou maritimes à protéger et, en périphérie de ce coeur, de ce que l'on appelle « une aire d'adhésion », qui englobe les communes ayant décidé d'adhérer à la charte du parc.

Ce document définit les objectifs de protection pour le coeur et les orientations de protection, de mise en valeur ou de développement durable pour l'aire d'adhésion. Sont ainsi bien distingués au sein de l'entité « Parc national » un espace soumis à réglementation et un espace géré de façon contractuelle et partenariale.

La composition du conseil d'administration a été également précisée, s'agissant notamment des personnalités choisies pour leurs compétences, ainsi que le rôle et la désignation du directeur. Un amendement sera d'ailleurs présenté par la commission sur ce sujet.

Sur proposition du président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Ollier, a été introduite la création de l'établissement public « Parcs nationaux de France », ...

... structure fédérant l'action des différents parcs nationaux.

Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous dire que les conservatoires botaniques français, par exemple, qui sont actuellement au nombre de neuf, sont regroupés à l'échelon national dans une fédération des conservatoires botaniques. Ce cerveau de la coordination permet d'éviter que chacun dans sa région ne travaille différemment.

Nous avons donc réfléchi à cet aspect des choses, et pensé qu'il fallait coordonner les actions des différents parcs afin d'éviter qu'elles ne soient dispersées et parfois contradictoires.

L'Agence des parcs naturels marins devient l'Agence des aires marines protégées, ayant vocation à animer le réseau de ces aires. Ce réseau est constitué des différents outils réglementaires et contractuels existants, et est destiné à protéger et à valoriser la très grande richesse de nos espaces maritimes.

On peut relever également l'introduction d'un chapitre spécifique définissant les principales caractéristiques du parc amazonien de la Guyane, ainsi que la proposition d'un nouvel outil juridique intitulé « parcs naturels urbains ».

Le travail très approfondi conduit avec le ministère de l'écologie ainsi que, à travers une vingtaine d'auditions, avec les élus et les professionnels intéressés m'a permis de constater que le projet de loi voté par l'Assemblée nationale recueillait l'approbation de la plupart des acteurs concernés qui ont salué l'adoption d'un texte « équilibré » - pour reprendre le qualificatif utilisé par une éminente collaboratrice de la commission des affaires économiques - dans lequel ont été pesés les « pour » et les « contre », qui tient compte des avantages et des inconvénients et qui permet de tenir un langage constructif.

Sur les dispositions générales concernant les parcs nationaux, les amendements proposés seront essentiellement d'ordre rédactionnel ou de précision, pour éviter tout risque de contentieux.

L'établissement public d'un parc national dispose, en effet, d'un véritable pouvoir réglementaire dans le coeur du parc. Les atteintes à la libre administration des communes, aux libertés individuelles et au droit de propriété doivent être clairement définies, justifiées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général assigné au parc national, à savoir la protection d'espaces naturels « exceptionnels ».

Sur le fond, la commission des affaires économiques vous proposera de préciser le mode de nomination du directeur de l'établissement public du parc national, afin de permettre la saisine pour avis du conseil d'administration sur la liste établie par le comité de sélection paritaire, et non pas seulement sur le choix opéré par le ministre.

La commission vous proposera également d'organiser l'exploitation des ressources génétiques en Guyane, en particulier pour la délivrance des autorisations d'accès à ces ressources, ainsi que vous l'avez évoqué tout à l'heure, madame la ministre.

Il s'agit d'une question essentielle en termes de ressources économiques et de développement durable, à laquelle les élus de la Guyane sont très sensibles. La solution proposée privilégie le rôle des élus de la région et du département, mais entend également prendre en compte l'avis des communautés d'habitants et de la forêt amazonienne représentées par les autorités coutumières au sein du conseil d'administration du Parc amazonien.

Les objectifs de la commission des affaires économiques sont aussi d'élargir le dispositif fiscal dont bénéficient les terrains classés en zones Natura 2000, qui a été voté dans la loi de finances rectificative pour 2005, aux terrains situés dans le coeur des parcs nationaux.

Ces dispositions avaient été annoncées en conseil des ministres en novembre 2005. Dans mon rapport, j'ai qualifié leur coût pour les finances publiques de « marginal » ; pour être encore plus objectif, je dirai qu'il sera très limité, car une grande partie des territoires situés dans les coeurs de parc est classée en zone Natura 2000 ou a vocation à l'être. Mais il s'agit - reconnaissons-le collectivement - d'un affichage politique fort.

La commission souhaite également que l'on puisse déroger aux règles générales de recrutement par concours des agents de la fonction publique territoriale pour les parcs de l'outre-mer.

Madame la ministre, nous avons eu de longs débats en commission sur ce sujet, et il n'est pas facile de trouver le bon équilibre. Cependant, nous avons déjà formulé une proposition assez nette. Nombreux sont ceux qui souhaitent une diversification du mode de recrutement des agents des parcs nationaux afin que soient pris en compte le vécu local et la connaissance du terrain. §

Quand on habite Paris, Lyon ou Marseille, il est difficile de vraiment saisir les situations géographiques, la réalité de ce qui se passe en Guyane, ou même dans les Pyrénées ou dans les Alpes.

Une personne née au pays a une plus grande compétence naturelle pour comprendre la géographie ou la topographie de ce territoire.

En conclusion, madame la ministre, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur l'impérieuse nécessité d'inscrire, dans la loi de finances pour 2007 et pour les années ultérieures, les moyens budgétaires nécessaires à la mise en oeuvre de cette réforme. À défaut de moyens supplémentaires, le risque est de voir cette réforme rester lettre morte et de nous discréditer alors aux yeux de l'opinion publique, très attachée à la préservation de l'environnement, notamment dans sa version la plus emblématique. Certaines instances internationales, constatant l'insuffisance des garanties apportées à la protection des espaces naturels dans un parc national, pourraient également modifier leur classement.

Pour 2006, la dotation budgétaire pour les parcs nationaux s'élève à 25, 44 millions d'euros en fonctionnement et à 5, 7 millions d'euros en investissement, après des débats intenses dans lesquels la commission des affaires économiques, à l'unanimité, s'est impliquée pour éviter une réduction des crédits du programme « Gestion des milieux et biodiversité ».

Ces moyens, tant humains que financiers, devront être renforcés, ne serait-ce que pour accompagner l'implication des parcs nationaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la charte dans les aires d'adhésion.

Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'implication de l'État dans les projets de territoire des aires d'adhésion est évaluée à une quinzaine de millions d'euros par an pour les sept parcs nationaux existants, le champ d'intervention étant élargi à 900 000 hectares supplémentaires. Il serait d'ailleurs souhaitable que les collectivités territoriales concernées puissent également s'investir dans ce nouveau partenariat.

En outre, le coût financier annuel de gestion d'un parc naturel marin est évalué entre 2 millions et 4 millions d'euros, et il existe une dizaine de sites pouvant justifier la mise en place d'un tel dispositif. La solution judicieuse consistant à mettre en place un seul établissement national coordonnant le réseau devrait permettre de mutualiser les moyens, mais les moyens d'intervention seront toujours nécessaires.

Enfin, on peut relever la création de l'établissement public « Parcs nationaux de France », que j'ai évoquée tout à l'heure, et qui nécessite un budget et des moyens propres en personnels, même si la structure prévue est légère, moyens qui ne sauraient être prélevés sur ceux qui sont actuellement attribués aux sept parcs existants.

Cependant, il faut considérer que, à terme, cette structure permettra de réaliser des économies d'échelle

M. Jean Desessard s'exclame.

La réforme que vous nous présentez, madame la ministre, est justifiée, ambitieuse et positive. Toutefois, sans vouloir assombrir le tableau, car je pense être un élu constructif, j'estime qu'elle aurait pu l'être davantage encore si l'urgence n'avait pas été déclarée pour ce projet de loi. Cela aurait permis d'élargir le sujet à l'ensemble de la politique française de protection des sites naturels et, comme beaucoup de mes interlocuteurs l'ont souligné, de procéder à une mise à plat judicieuse de toutes les formes de protection existantes, afin de les simplifier et de redonner une cohérence à l'ensemble du dispositif.

Mes chers collègues, voilà un projet de loi qui doit nous rassembler. En effet, la préparation de l'avenir n'est pas le monopole d'un quelconque groupe parlementaire, c'est notre objectif commun à tous, sans distinction de sensibilités politiques.

Sous réserve des observations que j'ai formulées, la commission des affaires économiques vous proposera d'adopter le projet de loi tel que modifié par les amendements qu'elle vous soumettra.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

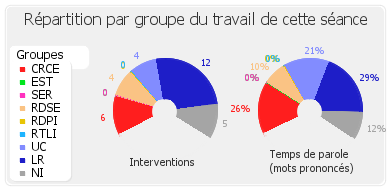

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 9 minutes ;

Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, 7 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Gérard Le Cam.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous dire combien ma collègue Évelyne Didier, qui a suivi assidûment la préparation de ce texte, regrette de ne pouvoir être des nôtres aujourd'hui, pour cause de grippe. C'est donc au pied levé et en toute modestie que je vais la remplacer dans ce débat.

La loi du 22 juillet 1960 a fondé, il faut le redire ici, une politique de protection des espaces naturels exceptionnels permettant à la France, d'une part, de protéger efficacement une partie de son patrimoine naturel, et, d'autre part, de tenir son rang, à l'échelon international, par le classement de nos parcs en catégorie II selon la classification de l'UICN, exception faite du parc des Cévennes.

À ce propos, je souhaiterais, madame la ministre, que vous nous indiquiez si le maintien en catégorie II de nos parcs nationaux est toujours un objectif du Gouvernement.

Nous savons, en effet, que l'UICN, acronyme toujours en usage pour désigner l'Union mondiale pour la nature, observe avec intérêt les évolutions législatives et réglementaires qui s'engagent dans notre pays avant de se prononcer sur le maintien ou non de nos parcs en catégorie II. Elle estime qu' « une véritable stratégie à long terme en matière d'espaces protégés fait encore défaut à la politique française ». Selon une étude menée par le comité français pour l'UICN, « le réseau d'aires protégées en France reste à élargir et à consolider ».

Nul n'ignore ici que les plus beaux paysages sont aussi les plus convoités. Devant les pressions démographiques et économiques de toute sorte qu'ils subissent, de nombreux espaces à forte valeur patrimoniale ne bénéficient pas encore d'une protection.

Ainsi, les zones identifiées par les inventaires du patrimoine naturel seraient, toujours selon l'UICN, incluses à concurrence de 4 % seulement dans des aires protégées réglementaires.

Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui permettra-t-il à la France d'améliorer la protection de son patrimoine naturel ? Nous pouvons, avec juste raison, poser cette question.

En préalable à l'examen de ce texte, je souhaite évoquer brièvement la procédure législative utilisée : une fois de plus, comme vient de le regretter M. le rapporteur, l'urgence a été déclarée. De fait, tout se passe aujourd'hui comme si cela devenait la procédure normale. C'est d'autant plus incompréhensible que la plupart des lois votées après déclaration d'urgence en 2004 et en 2005 ne sont toujours pas appliquées à ce jour. Il s'agit, selon nous, d'un abus de procédure.

Cela étant dit, je voudrais saluer l'excellent rapport de notre collègue Jean Boyer...

... et la qualité du travail fourni par les services de la commission des affaires économiques. S'il a été précédé par le rapport Giran, qui présentait une analyse approfondie du sujet, ce rapport a néanmoins le mérite de poser clairement les objectifs visés au travers du texte, de mettre en exergue les améliorations apportées à l'Assemblée nationale et de nous éclairer sur les modifications à effectuer encore afin d'aller au bout de cette réforme.

Je salue également la contribution décisive des gestionnaires des parcs, des associations, des syndicats qui nous ont éclairés, les uns et les autres, sur les enjeux d'une réforme souhaitée par tous pour une meilleure prise en compte des zones périphériques et pour une clarification des rôles et responsabilités de chacun, mais aussi et surtout pour que ne soit pas abandonné ce qui fait l'essence même des parcs nationaux, à savoir une certaine idée de l'intérêt général, dont l'État doit demeurer le représentant.

En effet, s'il est évidemment nécessaire qu'un parc national soit accepté et promu par les habitants de la zone concernée et par les acteurs locaux, il n'en demeure pas moins que la protection de la biodiversité est un impératif qui s'impose à tous, au-delà des particularismes locaux, d'où l'importance d'un investissement de l'État comme garant de l'intérêt général, d'une part, et de décisions motivées par les connaissances apportées par le conseil scientifique du parc, d'autre part. Les amendements que nous présenterons vont dans ce sens.

Enfin, nous souhaitons que la finalité de ce texte reste essentiellement de promouvoir les parcs nationaux. Si la Guyane et la Réunion demandent des aménagements certainement appropriés, nous devons veiller à ne pas édulcorer ou diluer le concept même de parc national. Notre crédibilité à l'échelon international est en jeu.

Le chapitre Ier de ce projet de loi concerne les parcs nationaux.

L'article 1er définit un parc national comme l'addition d'un ou plusieurs coeurs et d'une zone d'adhésion. Il permet par ailleurs l'inclusion d'espaces maritimes.

L'article 2 renouvelle la procédure de création d'un parc national. D'après le rapport de M. Jean Boyer, « la procédure se déroulera, dès la phase préliminaire d'études, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public afin de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux ».

Il est clair que, pour l'essentiel, la réécriture vise à associer plus étroitement les collectivités territoriales à la procédure de création d'un parc. Si l'on peut porter une appréciation positive sur la prise en compte des préoccupations locales, on ne peut que s'interroger sur les implications financières d'une telle décision pour les collectivités territoriales concernées.

L'article 3, quant à lui, prévoit que la charte du parc national est composée d'un volet relatif au coeur de parc, avec des objectifs de protection, et d'un volet contractuel d'orientations de protection pour l'aire d'adhésion. Il est précisé, en outre, que ladite charte définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.

Là encore, si l'on peut se réjouir de cette recherche de cohérence, il est juste de se demander comment cette solidarité se traduira sur le plan budgétaire, d'autant que les missions de l'établissement public du parc sont considérablement élargies. Les moyens suivront-ils ? Là est la question. J'ai entendu les promesses que vous avez faites sur ce point tout à l'heure, madame la ministre, et j'espère qu'elles deviendront réalité l'année prochaine, lors de l'élaboration du budget !

De notre point de vue, les articles 1er, 2 et 3 constituent l'essentiel de ce texte. En effet, si une réforme est souhaitée par tous ceux qui sont concernés par l'outil « parc national », il n'en reste pas moins que celle-ci s'inscrit complètement dans la ligne tracée par la « mère des réformes », à savoir la décentralisation que le gouvernement Raffarin a fait voter avec la détermination que l'on sait.

Dans ce domaine comme dans d'autres, on a réduit d'année en année, dès 2002, les budgets affectés aux politiques publiques. Si le projet de loi prévoit des dispositions d'ordre financier, notamment, à titre compensatoire, la création d'un nouveau critère pour l'attribution d'une dotation aux communes dont le territoire est compris, pour tout ou partie, dans le coeur du parc, il ne règle pas, pour autant, la question financière.

Notre inquiétude est renforcée par le sort réservé depuis plusieurs années au budget dévolu aux parcs nationaux. Rappelons la diminution des crédits alloués aux sept parcs par le ministère de l'environnement, diminution qui connaît un pic en 2006, avec un recul de 20 % par rapport à 2005 !

Certains parcs sont plus durement touchés que d'autres et vont rencontrer des difficultés inédites pour continuer à fonctionner. Comment, dans ces conditions, créer de nouveaux parcs ? Sauf à admettre ce que j'énonçais précédemment, à savoir une plus forte implication des collectivités territoriales - la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles nourrit des convoitises -, je ne vois pas comment, même avec une augmentation des crédits annoncée au titre du budget de 2007, la situation pourrait s'améliorer vraiment.

Ce retrait de l'État transparaît également dans d'autres dispositions du texte.

Ainsi, en ce qui concerne la composition des conseils d'administration des parcs nationaux, la volonté du Gouvernement de rendre ces derniers plus « démocratiques » ne doit pas remettre en question la représentation de l'État. En effet, un net basculement des forces en faveur des représentants locaux, au sens large du terme, serait des plus préoccupants s'agissant de la prise en compte des missions strictement conservatoires des parcs nationaux : l'article 6 prévoit qu'un décret fixera le nombre des membres du conseil d'administration et indique que « les administrateurs représentant les collectivités territoriales (...) » détiendront « la moitié au moins des sièges du conseil d'administration ».

Le souci de l'équilibre à trouver entre le local et le national s'exprime aussi au travers de la composition du personnel travaillant dans ces espaces. Cette question a suscité de vifs débats. Prévoir un quota de recrutement local serait contraire au principe de l'égalité d'accès des candidats aux postes. Le recrutement national, au vu des différentes formations scientifiques proposées, doit permettre d'assurer un haut niveau scientifique du personnel. Cela étant, ce dernier doit bien entendu aussi comporter des personnes connaissant parfaitement le site.

La solution consiste donc à définir, dans le cahier des charges, une équipe composée de personnes aux profils diversifiés, alliant compétences scientifiques et connaissance parfaite du terrain, sensibilité écologique et envie de vivre au pays.

Par ailleurs, l'article 1er prévoit qu'un parc national peut être composé de plusieurs coeurs. Dans cette hypothèse, nous souhaitons qu'une continuité soit assurée entre ceux-ci.

En ce qui concerne l'article 3, nous demandons qu'il soit prévu que le conseil scientifique du parc national sera entendu.

S'agissant de l'article 4, nous souhaitons que les travaux prévus soient encadrés et qu'une zone tampon soit obligatoirement définie.

À l'article 8, il nous semble utile de préciser qu'il reviendra à l'établissement public du parc national de décider si l'éventuelle affectation d'immeubles visée l'intéresse ; l'État ou les collectivités territoriales ne doivent pas pouvoir la lui imposer.

Quant à l'article 11 ter, relatif au concept nouveau de parc naturel urbain, mon collègue Robert Bret s'exprimera plus précisément sur ce sujet.

Sourires

M. Gérard Le Cam. En conclusion, parce que ce projet de loi porte en lui les germes d'un désengagement de l'État, parce que l'intérêt général, qui doit guider les politiques en jeu, n'est pas suffisamment garanti, parce que les financements ne sont pas à la hauteur des objectifs affichés, nous déterminerons notre appréciation sur ce texte à l'issue des débats.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la Haute Assemblée est aujourd'hui saisie d'un texte essentiel, ô combien ! pour la protection de nos espaces naturels.

En effet, quarante-cinq ans après sa promulgation, la loi relative à la création de parcs nationaux nécessite d'indispensables adaptations.

Si nous nous arrêtons quelques instants pour jeter un regard lucide sur le fonctionnement de ces parcs, à quelles conclusions allons-nous aboutir ?

Ces territoires « sanctuarisés », disséminés en métropole et outre-mer, ont incontestablement permis d'atteindre l'objectif premier qui était visé : la protection de la nature. De Port-Cros aux Pyrénées, de la Guadeloupe aux Écrins, les organismes de gestion de ces zones ont mené des actions exemplaires en termes de préservation, de restauration et d'éducation à la biodiversité.

Pour autant, des dysfonctionnements ont été identifiés depuis le 22 juillet 1960, date de promulgation de la loi que nous allons rénover. Ainsi, en dépit de l'élaboration de nombreux projets, seuls sept parcs ont été créés. Le dernier, celui de la Guadeloupe, a été institué en 1989, soit voilà plus de quinze ans.

Parmi les explications avancées de cet engouement relatif, évoquons celle qui est inhérente à la genèse des parcs. Leur création, qui exprime une reconnaissance nationale de l'exceptionnelle valeur géologique, biologique, humaine et paysagère d'une zone, est en fait l'aboutissement d'un long et tortueux processus.

La communauté locale concernée et la nation s'engagent tout d'abord de concert dans une étude des atteintes portées au site considéré par les interventions humaines, directes et indirectes. Elles conviennent ensuite de consolider, par des mesures préventives ou coercitives, les caractéristiques écologiques du milieu. Le suivi et l'animation de ce projet relèvent enfin d'un cadre réglementaire qui avive les frustrations.

Évoquons, par conséquent, ces résistances. Comme le souligne l'exposé des motifs de ce texte, ces règles « ont parfois donné l'impression aux populations locales et aux élus d'une dépossession de leur territoire, alors que l'État n'y est que marginalement un propriétaire foncier ». Une gestion centralisée n'étant pas forcément - j'y reviendrai dans la dernière partie de mon propos - la garantie contre les décisions arbitraires, les communautés locales militent donc pour une meilleure reconnaissance de leur contribution à la protection des parcs nationaux.

Ainsi, serait évité le dernier écueil rencontré par les dispositions de la loi de 1960 : la quasi-absence de solidarité entre le parc national et sa zone périphérique. En effet, contrairement au souhait exprimé par le législateur, la complémentarité prônée entre une protection maximale de la zone centrale et un développement social, économique et culturel de la zone périphérique n'a malheureusement pas pu se concrétiser pleinement.

Tel est, à titre d'exemple, le défi que souhaite relever la Réunion. Notre collègue Anne-Marie Payet, actuellement en mission sanitaire avec Xavier Bertrand, aurait souhaité vous faire partager les convictions et les ambitions du peuple réunionnais. Je vais donc essayer de m'en faire l'interprète.

Forte de l'expérience de ses voisins, la Réunion voit en son futur parc un axe central des politiques de la biodiversité, de l'aménagement du territoire et du tourisme. La rénovation prévue par ce projet de loi permet, à leurs yeux, de mieux allier protection et développement, nature et société.

Deux initiatives méritent, à ce titre, d'être saluées : d'une part, l'aménagement du parc national qui, dans le cadre contractuel de sa charte, assure une meilleure association des élus et acteurs locaux du projet ; d'autre part, sa gestion, qui conforte également ces mêmes personnalités au travers d'un conseil d'administration aux compétences renforcées et aux moyens humains accrus.

Élaboré en amont de la rédaction de ce texte, le projet réunionnais présente la double particularité d'en être l'un des inspirateurs et l'une des concrétisations. Pour consacrer cet espace comme un monument de la nature d'importance mondiale, il importe de prendre en considération les contraintes et les richesses imposées par la nature.

C'est dans ce contexte de pression démographique et foncière extrême que la population et les élus réunionnais ambitionnent donc de mettre un terme à une opposition récurrente entre « conservation » et « développement ».

Comme aime à le répéter Anne-Marie Payet, nous avons besoin de cette réforme. Alors, contribuons par ces débats à donner du sens et de la consistance à cette déclaration réunionnaise : « notre île, notre fierté, notre parc national ».

Dès lors, madame la ministre, nous ne pouvons qu'adhérer à la triple ambition de ce projet de loi. Soyez donc assurée, madame, du soutien constructif de mon groupe parlementaire, l'UDF-Union centriste, dans le déroulement de ces débats. Cette position traduit aussi la volonté manifestée par les députés de ma famille politique. J'ai d'ailleurs constaté avec beaucoup de satisfaction que nos collègues du Palais- Bourbon avaient ouvert un chapitre consacré aux parcs naturels régionaux.

Soucieuse de compléter leur initiative, je vous proposerai une série d'amendements. Comme vous l'aurez aisément compris, madame la ministre, ces propositions traduisent ma volonté et celle des administrateurs des parcs naturels régionaux de développer les actions et de favoriser la protection des espaces considérés.

C'est, madame la ministre, cette même volonté qui nous pousse à envisager un recours contentieux contre l'arrêté gouvernemental de déclaration d'utilité publique relatif à l'électrification de la ligne à grande vitesse sur le territoire du parc naturel régional de la Montagne de Reims.

Cette issue, que nous redoutions tant depuis plusieurs semaines, a donc été confirmée par l'acte publié au Journal officiel du 18 janvier dernier.

Pourtant, je n'ai pas ménagé ma peine pour vous alerter sur les risques juridiques, et donc financiers, d'une telle décision. Si certains de vos collègues du Gouvernement ont eu la décence de me recevoir et d'écouter mes arguments et mes propositions, force est de constater que vous n'avez pas partagé ce souci.

Depuis maintenant plus de six mois, j'essaie d'obtenir une entrevue pour vous convaincre de l'utilité d'un enfouissement de l'alimentation électrique sur cet espace protégé. Comment voulez-vous, madame la ministre, donner du crédit à votre charge ministérielle si vous ne prêtez aucune attention aux considérations exprimées par les élus et les habitants de ce parc ?

Pour quelles raisons ce mutisme ? Le choix d'un fuseau impactant un espace naturel protégé par l'État n'est-il pas une décision suffisamment importante pour inciter le ministre de tutelle à en étudier toutes les conséquences ?

Dans un courrier du 2 octobre 2003, Mme Bachelot, qui vous a précédée dans cette fonction, nous apportait son total soutien : que s'est-il donc passé depuis cette date ?

De quels arguments allez-vous vous prévaloir devant les élus locaux et les représentants du comité syndical pour les inciter à poursuivre leur action au moment de la procédure de renouvellement du classement en parc qui doit intervenir cette année ?

Pour toute réponse, madame la ministre, je n'ai reçu qu'un message de l'un de vos collaborateurs, envoyé quelques jours seulement avant la publication de ce fameux arrêté, et m'invitant, comble de l'ironie, à une entrevue au mois de février. Quel courage !

Mes propos peuvent vous paraître, ainsi qu'à mes collègues, empreints d'une certaine animosité, mais cette réaction n'est que le fruit d'une explication longtemps, trop longtemps espérée. Aujourd'hui, ce débat me donne donc l'occasion de provoquer cette explication.

Votre silence a été, pour l'élue que je suis, un véritable affront, non pas personnel, mais collectif. Permettez-moi de vous préciser que plus de 68 municipalités sont membres de ce parc, inclus dans un bassin de population de 350 000 habitants entre Reims, Épernay et Châlons-en-Champagne : c'est dire que pratiquement tout le département de la Marne se trouve concerné. Au travers de cet engagement, elles acceptent que leurs documents et planifications urbanistiques, leurs projets de développement économique et touristique soient contraints par la réglementation draconienne d'un P.N.R.

Permettez-moi de rappeler devant notre assemblée que la ligne à grande vitesse Est a été la première à obtenir un co-financement de collectivités territoriales, en l'occurrence le conseil régional de Champagne-Ardenne, le conseil général de la Marne et la Ville de Reims. Cet investissement financier illustre l'attachement des élus champardennais à la réalisation diligente de ce nouveau mode de communication entre notre territoire et Paris, entre notre territoire et l'Europe.

Pour autant, ces collectivités locales ne se doutaient à aucun moment que l'État ne respecterait pas ce territoire labellisé par ses soins, au mépris de la parole donnée.

En guise de remerciement, le Gouvernement a donc décidé de défigurer cet espace naturel par des pylônes de plus de quarante-cinq mètres de haut. Est-ce par cette décision qu'il entend illustrer le combat du Président de la République en faveur d'une « écologie humaniste au coeur de notre pacte républicain, par l'adoption d'une charte de l'environnement adossée à la Constitution » ?

Cette dernière citation, tirée de l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement, me laisse à penser que l'État central ne peut ériger la préservation des richesses naturelles au rang de cause nationale, et, concomitamment, s'exonérer localement de ses obligations découlant de la signature d'un contrat de parc.

Depuis maintenant plusieurs mois que je mène cette lutte, le Gouvernement a eu à maintes reprises la faculté, madame la ministre, d'inviter Réseau de transport d'électricité à procéder à l'enfouissement de cette ligne à très haute tension.

Vous avez collectivement choisi l'option du silence tandis que d'autres optaient pour celle de la diversion. Mais si, d'aventure, nous gagnons notre recours, vous devrez expliquer collectivement - je tiens à rassurer mes collègues en leur précisant que, heureusement, les ministres sont nombreux à se rendre dans la Marne - les raisons du retard pris dans l'ouverture de la ligne à grande vitesse, prévue au cours du deuxième trimestre 2007.

Je suis, malheureusement, persuadée que vos arguments trouveront alors un écho particulier auprès des électeurs amenés à se prononcer lors des prochaines élections législatives.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en préambule, je tiens à dire, en tant que vice-président des parcs naturels régionaux, que je souscris aux propos de Mme Férat dont je soutiens le combat. La fédération des parcs naturels régionaux a d'ailleurs publié un communiqué pour demander que l'on trouve une autre solution, madame la ministre, pour la traversée du parc de la Montagne de Reims par cette ligne à haute tension.

Cette affaire illustre toute la difficulté qu'il y a à passer des mots aux actes sur le terrain et à gérer les conflits d'intérêts, dès lors qu'il s'agit de préserver le patrimoine tout en assurant la progression du développement économique et des moyens de transport les plus modernes.

Pour en revenir à mon intervention, je peux d'ores et déjà indiquer qu'elle sera courte, puisque cinq autres membres de mon groupe sont inscrits dans la discussion générale : c'est dire tout l'intérêt et l'importance que nous attachons à ce texte qui nous paraît pertinent, qui arrive à son heure et qui prévoit des avancées tout en soulevant un certain nombre de questions.

S'il est aussi pertinent c'est parce que, aujourd'hui, seuls sept parcs nationaux ont été créés : le parc de la Vanoise, le parc de Port-Cros en 1963, le parc des Pyrénées en 1967, le parc des Cévennes en 1970, le parc des Écrins en 1973, le parc du Mercantour en 1979 et le parc de la Guadeloupe en 1989, qui est le dernier en date.

Ce chiffre est à comparer avec celui des parcs naturels régionaux, que je connais bien : on en dénombre 44 et les défenseurs d'au moins une dizaine d'autres sites nous supplient de leur accorder le label, au risque, si nous donnons trop facilement suite à leur demande, de le voir se banaliser.

Il faut donc parvenir à débloquer la situation pour permettre à d'autres territoires de grande qualité écologique de bénéficier du label « parc naturel national ».

Il convient également de procéder à un toilettage pour tenir compte de l'évolution du contexte scientifique, règlementaire et, surtout, international à travers la convention de Rio de Janeiro et l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui existe depuis 1948. Cela signifie que, aujourd'hui, dans tous les domaines environnementaux, la France doit s'inscrire dans une gouvernance européenne et mondiale. Il était donc important que ce texte puisse venir en discussion.

En outre, nous savons qu'un certain nombre de territoires sont désireux d'obtenir ce label, mais que, pour des raisons diverses et multiples, ils n'y sont pas encore parvenus : je pense aux Calanques, à la mer d'Iroise, à la Guyane et à la Réunion.

Il pourrait y en avoir d'autres et l'excellent rapport de notre collègue député du Var, Jean-Pierre Giran, a bien dégagé les différents problèmes qui se posent à cet égard.

Ce texte présente deux aspects intéressants. Le premier est qu'il introduit une juste réflexion sur la notion de « coeur » du parc et sur la nécessité de donner plus de poids à la zone périphérique. Si nous avons pu avoir le sentiment que la labellisation « parc naturel national » perdait de son dynamisme, c'est parce les élus de ces territoires, faute d'avoir notre confiance, s'y ont insuffisamment impliqués.

Les zones périphériques doivent, à mon sens, être prises en compte avec beaucoup plus de force et de conviction en tant que parties intégrantes du territoire. Il nous faut abandonner certaines méthodes quelque peu étatiques, parfois, il faut l'avouer, un peu autoritaires, pour passer à un partage équitable des responsabilités entre l'État et les élus.

Peut-être fallait-il, au moment de la publication de la loi de 1960, que l'État donne l'impulsion en proposant des directions qui ont pu choquer les uns ou les autres, mais j'ai la conviction que, dans notre pays, la conscience écologique des élus a fortement progressé depuis et que nous pouvons aujourd'hui leur faire confiance pour incarner ces territoires et mener à bien le projet environnemental et patrimonial.

Par ailleurs - c'est le second aspect intéressant - vous avez proposé de créer les parcs naturels marins et l'Agence des aires marines protégées : c'est également une excellent initiative parce qu'il nous faut protéger la biosphère aquatique.

On oublie trop souvent que la France est la deuxième puissance maritime mondiale avec 11 millions de kilomètres carrés et que, dans ce domaine, elle a pris énormément de retard. Pour autant, il est vrai que des incertitudes subsistent dans le texte sur la réglementation et que, là aussi, comme nous l'avons vu avec la Montagne de Reims, nous sommes confrontés à des conflits d'usage qu'il faudra bien régler et qui méritent une attention particulière.

Cela étant, quand on est dans l'opposition, madame la ministre, on a toujours de bonnes raisons pour trouver que le texte est insuffisant...

Sourires

surtout lorsque l'on est dans l'opposition ad vitam aeternam au Sénat !

Rires

Cette parenthèse étant refermée, il me paraîtrait intéressant que nous réfléchissions, à l'avenir, à une harmonisation au sein d'une grande loi sur les espaces protégés.

Aujourd'hui, la France compte 15 000 ZNIEFF - zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique -, 289 ZICO - zones importantes pour la conservation des oiseaux - et 44 parcs naturels régionaux. Nous disposons donc d'un maillage environnemental extrêmement dense, mais nous devons à présent réfléchir à la globalisation des problèmes environnementaux, qu'il s'agisse de l'ozone, des changements climatiques, de la diminution de biodiversité. Il convient maintenant de donner une impulsion et une cohésion d'ensemble aux espaces protégés de notre territoire.

Ensuite, je souhaiterais que le projet de loi aille plus loin en matière de compatibilité des documents de planification, d'aménagement et de gestion avec les objectifs de préservation des coeurs de parcs.

Mon temps de parole étant limité, j'attirerai simplement votre attention sur les propositions que nous avons faites sur les parcs naturels régionaux. En tant que vice-président de la fédération qui les regroupe, il me semble en effet qu'il ne serait pas correct d'introduire simplement des « cavaliers » relatifs aux parcs régionaux dans une loi sur les parcs nationaux.

M. Jean Desessard. Il n'y a pas de cavaliers dans les parcs régionaux !

Sourires

J'espère que l'examen de certains amendements sera l'occasion d'intégrer la réflexion sur les parcs régionaux. Nous aurons l'occasion d'en débattre ultérieurement, mais je veux d'ores et déjà mentionner l'importance que revêt, à mes yeux, l'amendement visant à permettre aux parcs régionaux d'élaborer des schémas de cohérence territoriale, les SCOT.

Pour être le porte-parole à la fois d'un pays et d'un parc, je sais combien il est long et difficile de mettre en place un SCOT réunissant des zones urbaines et rurales. Pourtant, nous disposons d'un outil sur place, je veux parler du syndicat mixte du parc régional, qui connaît tous les problèmes de maîtrise foncière. Il me paraît donc important et judicieux, pour engager une politique de maîtrise du sol à travers le SCOT, de faire confiance aux 44 parcs régionaux, outils précieux de gestion de l'espace.

Tels sont, madame la ministre, les quelques éléments de réflexion dont je voulais vous faire part.

Certes, je souhaiterais que nos espaces protégés bénéficient d'aides financières plus importantes ; à cet égard, votre dernier budget ne m'inspire guère un enthousiasme délirant. J'espère donc qu'à l'avenir vous disposerez effectivement des moyens financiers de votre politique. Je connais votre conviction, votre sincérité et votre engagement dans ce domaine, ...

...mais j'ai parfois le sentiment que, dans d'autres sphères politiques, quels que soient d'ailleurs les partis, ceux qui évoquent les problèmes environnementaux font souvent figure de vilain petit canard perturbant le discours politiquement correct.

Bien au contraire, aujourd'hui, la valeur écologique, environnementale, doit être un élément déterminant de notre réflexion politique. Nous devons être capables d'accorder le développement économique et la préservation du milieu écologique. La première richesse d'un pays dans son développement économique, c'est d'abord son action environnementale !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l'UMP.

Le projet de loi qui nous est soumis et qui concerne les parcs nationaux m'incite à attirer votre attention, madame la ministre, ainsi que celle de notre excellent rapporteur, notre collègue Jean Boyer, sur la situation très particulière du parc naturel des Calanques.

M. Jean-Claude Gaudin. Ce futur parc devrait être le premier parc périurbain en France. Je crois qu'il en existe quelques-uns en Australie ou au Brésil, mais il est évident que nous ne sommes pas, à Marseille, dans la même situation que dans la Vanoise, les Écrins, le Queyras, ou dans bien d'autres parcs naturels, régionaux quelquefois, que nous connaissons chez nous. Ceux-ci sont d'ailleurs largement alimentés par les conseils régionaux - c'était le cas avant même l'arrivée de nos collègues socialistes !

Sourires

Du littoral marseillais à Cassis s'étendent de nombreuses calanques, que poétiquement l'on appelle les « joyaux d'Amphitrite ». Elles concernent la commune de Cassis et les IXe et VIIIe arrondissements de Marseille, ville dont je suis l'élu depuis quarante-deux ans.

Marseille s'étend sur 24 000 hectares, madame la ministre, entourés d'un corset montagneux qui va des collines de l'Estaque, peintes par Cézanne, aux Calanques, en passant par le massif de l'Étoile et les collines de Marcel Pagnol. Sur ces 24 000 hectares - une surface qui tient entre Roissy et Orly, entre le bois de Vincennes et le bois de Boulogne -, mes chers collègues, 10 000 sont protégés et inconstructibles. Marseille n'est pas en reste en matière de protection de l'environnement !

Les calanques sont protégées depuis longtemps grâce au site classé et au groupement d'intérêt public des calanques, créé sur l'initiative de la municipalité en 1998.

Ce sont des lieux magiques, constitués d'un calcaire pur, le calcaire urgonien, dont la blancheur contraste avec le vert des pins de la végétation provençale et le bleu de la Méditerranée - je dis cela pour vous inciter à venir les visiter !

Sourires

Ces calanques ont également une histoire d'une grande richesse. Pour ne donner que quelques exemples, celle de Port-Miou abrita, en 1377, les galères du pape Grégoire XI ramenant la papauté d'Avignon à Rome. Le roi Louis XIII vint pêcher le thon, à l'invitation des prud'hommes de Marseille, dans celle de Morgiou en 1622. Il en profita d'ailleurs pour visiter les fauconneries royales de l'île de Riou.

Je pourrais parler longtemps des calanques, mais cela suffira, mes chers collègues, à vous expliquer pourquoi les Marseillais tiennent tant à ce que ces lieux magiques soient protégés.

Cependant, il faut également tenir compte de la spécificité de chacune d'entre elles. Par exemple, en 1966, la municipalité d'alors décida d'installer l'électricité dans la calanque de Morgiou, pour être agréable aux trois pêcheurs professionnels qui y travaillaient.

Mais la calanque jumelle de Sormiou, située juste à côté et qui regroupe 120 cabanoniers, tous locataires d'un même propriétaire, n'a pas souhaité être équipée de l'électricité et, à ce jour, il n'y a pas l'électricité dans la calanque de Sormiou.

Un peu plus loin vers Marseille, après la calanque de Cortiou, qui jadis voyait sortir toutes les eaux usées de la ville -- il existe une station d'épuration à Marseille depuis à peine vingt ans -...

Sourires

...se trouve une autre calanque, qui porte le nom de Podestat, et qui présente la particularité d'appartenir à EDF.

Ainsi, toutes ces calanques présentent des situations différentes ! Vous comprendrez donc que l'instauration du parc naturel des Calanques ne sera pas facile.

Je tiens à insister, madame la ministre, pour qu'un certain nombre de zones urbanisées, proches des calanques, ne soient pas insérées dans le périmètre du parc.

Ainsi, dans le IXe arrondissement, on trouve aussi le camp militaire de Carpiagne. Compte tenu des activités qui s'y déroulent, je n'imagine pas que ce site puisse être intégré au parc, exactement comme les équipements scientifiques de Luminy avaient naguère été écartés de la zone classée.

De la même manière, comment le parc Pastré pourrait-il en faire partie ? C'est un parc de 112 hectares, situé dans le VIIIe arrondissement, près du littoral, où se trouve notamment le musée de la faïence provençale. Ce parc a été entièrement réhabilité ces dernières années et ouvert au public. Je ne souhaite pas qu'il soit intégré dans ce qu'on appelle « le coeur du parc ».

Enfin, les noyaux villageois urbanisés de la Madrague de Monredon, de Samena, des Goudes, de Callelongue - je les cite pour qu'ils figurent bien au Journal officiel - ne peuvent, eux non plus, être inclus dans le parc des Calanques, car il me semblerait tout de même ahurissant d'être obligé de demander au directeur du parc un laissez-passer pour aller dîner dans un restaurant à Callelongue !

En ce qui concerne les pouvoirs de police du maire, un amendement heureux du rapporteur à l'Assemblée nationale a permis de confirmer que, dans le cas des parcs périurbains comme celui des Calanques, ces pouvoirs de police ne seraient pas transférés. Je suis donc heureux que les maires de Cassis et de Marseille ne soient pas privés des moyens d'exercer leurs responsabilités.

Dans un autre ordre d'idée, madame la ministre, il me semble qu'il faut permettre, même dans le coeur du parc, la chasse, ainsi que la pêche sous-marine au bord du littoral. Depuis des années, l'UCPA organise, à Sormiou et à Callelongue, des stages mer-montagne, initiés jadis par le célèbre alpiniste Gaston Rebuffat. Ces stages font la joie de nombreux visiteurs qui découvrent notre région et il serait regrettable de les en priver.

Sur le fond du projet, je n'ai pas caché que j'étais réticent, madame la ministre, devant la multiplication des établissements publics. Il me semble, en effet, que réduisant le pouvoir des élus locaux au profit de hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres, ces établissements publics risquent, à terme, de menacer la logique de décentralisation à laquelle la Haute Assemblée reste très attachée.

Pour prendre l'exemple de la commune de Marseille, nous avons, au nord de la ville, le Grand projet de ville, groupement d'intérêt public pour les questions d'urbanisme et de développement économique ; ensuite, le Port autonome de Marseille, dont le directeur, nommé en conseil des ministres, est le vrai « patron » ; puis, l'établissement public Euroméditerranée, dirigé par un directeur général, également nommé en conseil des ministres. Si vous ajoutez à cela l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, où le pouvoir, là encore, est détenu par un directeur général, lui aussi nommé en conseil des ministres, et, demain, un directeur du parc naturel, toujours nommé en conseil des ministres, ...

M. Jean-Claude Gaudin. ...je me demande à ce moment-là si le maire ne serait pas réduit à ne plus jouer que le rôle de la reine d'Angleterre, ce que je ne souhaite pas !

Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Néanmoins, madame la ministre, cher ami Jean Boyer, vous vous êtes beaucoup impliqués sur ce texte, qui a déjà évolué à l'Assemblée nationale. Il représente une avancée, un progrès.

Si j'attire votre attention sur ces établissements publics, c'est parce que l'on peut être le président de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille - c'est mon rôle - et apprendre que des médecins ont séparé deux jeunes frères siamois, Dieu merci loin des caméras de télévision, seulement huit jours après. Je dois vous dire que cela m'a beaucoup contrarié : le directeur général de l'Assistance publique - à moins qu'il ne l'ait pas su, lui non plus - aurait pu m'en informer, dans la mesure où, malgré tout, en tant qu'élus du peuple, nous exerçons un pouvoir moral sur les institutions...

...mais le véritable pouvoir nous échappe.

Alors, madame la ministre, veillez à bien traiter les élus et à faire en sorte que les fonctions, au sein de ces nouveaux établissements publics, ne soient pas uniquement réservées à des fonctionnaires en fin de carrière - je dis cela pendant qu'ils écrivent, les uns et les autres !

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

M. François Fortassin. Madame la ministre, vous avez parlé, tout à l'heure, de moments exceptionnels. Pour ma part, je dirai qu'il s'agit de moments historiques, que je vis avec beaucoup d'émotion, car s'exprimer après M. Gaudin est un exercice particulièrement difficile, qui pourrait rebuter les plus intrépides !

Sourires.

J'ai toujours considéré qu'il fallait faire preuve d'humilité, mais que la modestie était une qualité qui ne servait pas à grand-chose. Je n'en userai donc pas pour évoquer quelques problèmes concernant les parcs nationaux.

Avant toute chose, je veux profiter de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier et féliciter notre rapporteur, M. Jean Boyer, du travail qu'il a accompli au sein de la commission. Il n'a pas forcément pris en compte toutes les observations, mais il les a toutes écoutées. Il s'agit donc d'un débat démocratique, digne, et il me paraissait important de le relever.

Vous avez également parlé, madame la ministre, d'une approche sociale et humaniste. Je ne peux, bien entendu, qu'adhérer à de tels principes, car l'organisation de parcs nationaux ou régionaux doit être assise sur des conceptions et des réalités scientifiques. Nous avons donc besoin de ces éléments, ne serait-ce que pour sauvegarder la biodiversité, mais il est clair que l'homme ne doit pas être exclu du dispositif.