Séance en hémicycle du 16 septembre 2015 à 21h30

Sommaire

- Demande d'avis sur un projet de nomination

- Accueil des réfugiés en france et en europe (voir le dossier)

- Modernisation de notre système de santé (voir le dossier)

- Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)

- Mises au point au sujet de votes (voir le dossier)

- Modernisation de notre système de santé

- Ordre du jour (voir le dossier)

La séance

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

La séance est reprise.

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et en application de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, M. le Premier ministre a demandé au Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente sur le projet de nomination de M. Francis Delon comme président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Cette demande d’avis a été transmise à la commission des lois.

Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’accueil des réfugiés en France et en Europe, en application de l’article 50-1 de la Constitution.

La parole à M. le ministre.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les sénateurs, le débat souhaité par le Gouvernement sur la crise migratoire que connaît l’Europe et à laquelle notre pays est confronté constitue pour nous l’occasion de convoquer nos valeurs, de réfléchir à ce qu’est la politique de l’Union européenne, mais également de tracer quelques perspectives pour la résolution de cette crise, qui dure depuis de nombreux mois et dont nous avons pu tous ensemble constater, au cours des dernières semaines, à quel point elle était chargée de drames et de tragédies pour des femmes, des enfants, des familles en situation de vulnérabilité en raison des persécutions qu’ils subissent dans leur pays.

Cette crise migratoire est d'abord provoquée par les désordres du monde.

On connaît la déréliction de l’État libyen, qui laisse la Libye entre les mains d’organisations criminelles internationales, notamment de traite des êtres humains. On sait également les sommes que ces organisations prélèvent sur ceux qui fuient leur pays parce qu’ils y sont persécutés, tout en les conduisant d'ailleurs parfois à la mort.

On connaît également la situation en Irak et en Syrie, les crimes perpétrés à la fois par le régime de Bachar al-Assad et par le califat de la haine qu’est Daech. À force d’exécutions, de décapitations, de crucifixions, de traitements inhumains et barbares infligés à des personnes en raison de leur appartenance à des minorités religieuses, les populations sont conduites à des exodes dont on connaît désormais l’ampleur.

La France est engagée en faveur des valeurs humanistes, de tolérance et de respect de l’humanité à travers les actions qu’elle conduit, non seulement en Irak – au sein de la coalition – et en Syrie, mais aussi partout ailleurs, en particulier sur le continent africain, comme en témoigne notre engagement à la fois au Mali et en République centrafricaine.

Et, partout où des femmes et des hommes sont persécutés en raison de ce qu’ils sont, de leur appartenance religieuse et politique ou de leur orientation sexuelle, la France est là pour rappeler les valeurs fondamentales des droits de l’homme et pour répéter le message multiséculaire que les peuples du monde « ont appris à aimer d’elle » – pour reprendre l’expression de François Mitterrand. La France, lorsqu’elle accorde sa protection, est un refuge où la vie peut se poursuivre. La protection que nous devons toujours aux réfugiés inspire la politique de notre pays depuis 1793.

Nous agissons en Irak, en Syrie, en Afrique.

Nous agissons résolument en Europe, et nous agissons également dans notre pays de manière que notre système d’asile et notre politique migratoire soient à la hauteur des enjeux auxquels le monde se trouve confronté.

Nous agissons d'abord en Europe.

Comme le Premier ministre l’a rappelé tout à l'heure avec force à l’Assemblée nationale, la France n’a pas attendu la crise migratoire à laquelle nous assistons depuis plusieurs semaines et qui revêt une dimension tragique pour agir. Dès le 30 août 2014 – il y a donc plus d’un an –, à la demande du Président de la République, je m’étais rendu dans les principales capitales européennes pour essayer de faire partager à mes homologues des pays de l’Union européenne un projet et des propositions susceptibles d’inspirer la politique de celle-ci, c'est-à-dire les propositions de la Commission en matière de politique migratoire.

Quel était le constat et que contenaient ces propositions ?

Nous constations d’abord l’importance des flux migratoires. Près de 200 000 migrants avaient alors déjà franchi les frontières extérieures de l’Union européenne, notamment en Italie, mais pas seulement – certains l’avaient déjà fait en Grèce.

Nous constations aussi qu’il y avait, parmi ceux qui venaient sur notre continent, des personnes relevant du statut de réfugié en Europe, parce qu’elles étaient persécutées dans leur propre pays, mais également des migrants qui avaient fui la misère dans leur pays. Ces derniers venaient pour beaucoup d’Afrique de l’Ouest, à la recherche d’un avenir économique pour eux-mêmes et pour leur famille sur le territoire européen, les passeurs les ayant convaincus que c’était possible.

La France avait tout d’abord proposé d’engager de façon urgente un dialogue avec les pays de provenance des migrants, notamment les pays de la bande sahélo-saharienne, afin que l’immigration économique irrégulière puisse être prévenue plutôt que constatée. Il s’agissait aussi, grâce à la mise en place de centres de maintien et de retour, d’éviter à ces familles, à ces hommes et à ces femmes, de se retrouver entre les mains de passeurs et d’avoir à effectuer le voyage de la mort au cours duquel, en 2014, près de 3 000 femmes, hommes et enfants, ont péri en Méditerranée.

La France avait ensuite proposé de supprimer l’opération Mare Nostrum pour lui substituer une opération sous la maîtrise d’ouvrage de FRONTEX. Cette proposition avait fait l’objet d’une discussion extrêmement animée, mais très riche, avec l’Italie. Si Mare Nostrum, décidée par les seuls Italiens, était une opération humanitaire digne et noble, dont la vertu est d’avoir sauvé des vies, elle avait aussi incité les passeurs à faire monter un plus grand nombre de migrants sur des embarcations de plus en plus nombreuses et de plus en plus frêles, ce qui, au final, avait entraîné plus de sauvetages, mais aussi plus de morts.

C'est la raison pour laquelle nous pensions qu’une opération conduite sous la maîtrise d’ouvrage de FRONTEX était de nature à permettre un meilleur contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne et, dans le même temps, d’armer celle-ci afin de lui permettre de lutter contre les filières de passeurs, ces organisations internationales du crime qui sont de véritables filières de la traite des êtres humains.

Travailler avec les pays de provenance, substituer à l’opération Mare Nostrum une opération sous maîtrise d’ouvrage de l’Union européenne, c'est-à-dire de FRONTEX, lutter contre les filières de l’immigration irrégulière, sauver des vies et, dans le même temps, assurer la protection de nos frontières extérieures : telle était l’ambition que la France proposait aux autres pays de l’Union européenne.

Nous estimions aussi que, dès lors que les flux étaient importants et que cinq des vingt-huit pays de l’Union européenne accueillaient à eux seuls 75 % des demandes d’asile formulées en Europe, il était normal qu’émergent les fondements d’une politique européenne de l’asile afin de permettre une répartition plus équitable des demandeurs d’asile entre les différents pays de l’Union européenne. Cette troisième proposition devait permettre à l’Europe d’être à la hauteur de sa réputation, d’être fidèle aux valeurs de ses pères fondateurs et d’affirmer celles que la France avait longtemps incarnées. Ainsi, par-delà les différences existant entre ses nations, l’Europe pourrait faire face aux drames humanitaires que nous sentions se profiler.

Nous pensions aussi – c’était notre quatrième proposition – qu’il était important d’organiser, pour ceux qui franchissaient les frontières extérieures de l’Union européenne, un dispositif permettant de distinguer les réfugiés des migrants économiques irréguliers, sous maîtrise d’ouvrage de la Commission, avec la contribution éventuelle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, et de FRONTEX. Il s’agissait de procéder à l’enregistrement de tous et de pouvoir accueillir dès leur arrivée sur le territoire de l’Union ceux qui relevaient de l’asile afin de leur éviter l’errance et un nouvel exode sur les routes européennes. Enfin, il s’agissait de permettre à FRONTEX, dans le cadre d’accords de retour avec les pays de la zone sahélo-saharienne qui auraient pu être signés, d’organiser l’éloignement dans des conditions humaines des migrants relevant de l’immigration économique irrégulière.

Ces propositions ont été formulées sans trêve ni pause par la France au cours des derniers mois, jusqu’à ce que l’Union européenne, après que la France eut mutualisé ses propositions avec l’Allemagne, décide de reprendre un certain nombre d’entre elles et de les soumettre à la délibération du Conseil « Justice et affaires intérieures » et du Conseil européen.

Ces derniers mois, nous avons tout fait pour que le dispositif de solidarité, assorti des conditions de responsabilité que je viens d’indiquer, soit mis en œuvre.

Nous nous sommes réjoui que 40 000 réfugiés puissent être répartis entre les vingt-huit pays de l’Union européenne sur une base volontaire, ce principe ayant définitivement été acté par le Conseil « Justice et affaires intérieures » de lundi dernier. L’Allemagne et nous avons indiqué que nous étions disposés à accueillir 120 000 réfugiés supplémentaires au titre du processus de relocalisation compte tenu de l’ampleur de la crise migratoire, de la nécessité d’être à la hauteur du défi que pose celle-ci et de remplir nos obligations politiques et morales.

Sans surprise, l’importance croissante du flux de réfugiés résultant de l’activité intense des passeurs, mais aussi de la dégradation de la situation internationale et de la situation politique, à la fois en Libye et en Syrie, a conduit le gouvernement allemand à décider, dimanche soir, de rétablir des contrôles à ses frontières, sans pour autant fermer sa frontière avec l’Autriche, de telle sorte que soit garantie la bonne application des règles régissant l’Union européenne, notamment le règlement de Dublin et l’accord de Schengen. En effet, il ne peut pas y avoir de solidarité si les règles qui lient les pays de l’Union européenne les uns aux autres ne sont pas respectées.

J’avais d'ailleurs pris des dispositions similaires voilà trois mois, lorsque nous avions constaté, à la frontière franco-italienne, un afflux de réfugiés qui nécessitait que l’on prît ces mesures de régulation et de prudence – au reste, j’avais été critiqué pour cela. Le Premier ministre a indiqué tout à l'heure que, si nous devions être confrontés à des circonstances identiques à celles que nous avons déjà vécues, nous prendrions des dispositions similaires.

À cet égard, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous indiquer, par souci de transparence, que les services qui relèvent du ministère de l’intérieur ont d'ores et déjà pris toutes leurs dispositions pour le cas où nous devrions faire face à une situation de cette nature, ce que nous ne souhaitons pas.

La France a donc été constamment à l’action en Europe. Elle l’est encore aujourd'hui, sur le fondement d’une doctrine claire, que le Premier ministre a rappelée tout à l'heure à l’Assemblée nationale et qui se décline en trois principes.

Le premier d’entre eux est la réaffirmation par la France, au sein de l’Union européenne, de la non-négociabilité du statut de réfugié, qui doit être plein, un et entier, à l’instar des principes de la République, et qui doit s’appliquer sur le territoire européen pour tous ceux ayant besoin de protection, d’où qu’ils viennent et quelles que soient leur religion et leurs orientations politiques, dès lors, bien entendu, qu’ils ne sont pas liés à ces groupes abjects qui, en Syrie, sèment la barbarie et la haine.

Comme le Premier ministre, je veux dire ici à la tribune du Sénat que si nous considérions que l’on peut accueillir les uns et non les autres, les chrétiens et non les représentants des autres minorités, nous dérogerions aux principes du droit d’asile.

Pour m’être entretenu avec les représentants des cultes – et notamment avec ceux de l’épiscopat –, je sais qu’il existe, par-delà la sphère publique et politique, un large consensus sur ces valeurs universelles et sur ces principes entre tous ceux qui veulent voir les principes de l’humanité, de la civilisation humaine, les principes humanistes s’appliquer dans leur entièreté.

Ici, à la tribune du Sénat, je tenais à rappeler la nécessité de ne jamais oublier ces principes, dès lors que l’essentiel est en jeu, c’est-à-dire l’avenir de l’humanité.

Nous avons agi en Europe en respectant l’équilibre entre responsabilité et humanité. Nous avons aussi – et vous le savez mieux que quiconque, mesdames, messieurs les sénateurs, puisque vous avez largement participé aux débats sur ce sujet – agi en France. Face à une crise grave, il ne suffit pas simplement de faire preuve de générosité ou d’affirmer des principes. Il faut être en situation de faire face. C'est la raison pour laquelle la doctrine de la France n’a jamais changé en Europe ; c'est la raison pour laquelle nous n’avons jamais dérogé à l’équilibre entre humanité, responsabilité et fermeté ; c'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre au niveau notre système d’asile en France.

Qu’avons-nous fait ? Les travaux conduits à la fois par Valérie Létard et Jean-Louis Tourenne au Sénat, c’est-à-dire à la fois par la majorité et l’opposition, ainsi que par Jeanine Dubié et Arnaud Richard à l’Assemblée nationale, les réflexions menées par les rapporteurs de la loi relative à la réforme du droit d’asile, aussi bien à l’Assemblée nationale – à cet égard, je salue le travail de Sandrine Mazetier et du président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas – qu’au Sénat – je salue également le travail du président Philippe Bas et du rapporteur François-Noël Buffet, car nous avons avancé et débattu ensemble –, nous ont permis de mettre notre système d’asile en conformité avec les directives européennes.

Nous avons ainsi réduit la durée de traitement des dossiers des demandeurs d’asile de vingt-quatre à neuf mois. Pour ce faire, nous avons octroyé des moyens significatifs à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA. Plusieurs dizaines d’emplois ont été créés – cinquante, très exactement – et d’autres le seront à suite de la décision d’instaurer un mécanisme de relocalisation – 196 très exactement – au sein de l’OFPRA, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration – l’OFII – et des services préfectoraux, du fait de la mise en œuvre, dans les prochains mois, du guichet unique.

Nous avons également décidé de mettre à niveau notre dispositif d’accueil en créant 13 000 places supplémentaires dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile, les CADA, auxquelles s’ajouteront les 5 000 places annoncées par le Premier ministre cet après-midi à l’Assemblée nationale, afin de nous permettre de faire face à nos obligations dans le cadre du processus européen de solidarité, de relocalisation et de réinstallation. Au total, le Gouvernement aura porté à 18 500 le nombre de places en CADA d’ici à la fin du quinquennat, quand il n’en avait été créé que 2 000 sous la précédente législature.

Nous avons également décidé d’améliorer la reconnaissance des droits des demandeurs d’asile devant les instances ayant à connaître de leurs dossiers. Nous avons ainsi inscrit dans la loi le caractère suspensif des démarches effectuées devant le juge dans le cadre de procédures accélérées et autorisé les demandeurs d’asile à être accompagnés de leur conseil lorsqu’ils engagent des démarches auprès de l’OFPRA.

Quel est le résultat de cette loi, sachant que les moyens ont été alloués avant qu’elle ne soit votée ? Nous sommes parvenus à augmenter de 20 % le nombre de dossiers traités cette année et à raccourcir d’autant la durée des délais d’examen. Nous avons donc mis en œuvre un traitement à la fois plus humain et plus rapide, une prise en compte plus exigeante des difficultés auxquelles sont confrontés les demandeurs d’asile et, dans le même temps, permis le retour à la frontière de ceux qui ont été déboutés dans des conditions plus simples humainement et administrativement.

Nous avons débattu de ces questions lors de l’examen de la loi relative à la réforme de l’asile. Je veux, là aussi, réaffirmer clairement devant le Sénat les principes qui guident notre action. Si nous voulons pouvoir accueillir en France et en Europe toutes les personnes relevant du statut de réfugié, ceux qui n’en relèvent pas – c’est-à-dire ceux qui ont été déboutés à l’issue de procédures au cours desquelles leurs droits ont été reconnus et confortés – doivent être reconduits à la frontière dans des conditions humainement acceptables. À défaut, il n’y aura n’est pas de soutenabilité de l’asile en France. Raccourcir les délais, c’est aussi permettre une reconduite à la frontière plus aisée des déboutés du droit d’asile.

Un certain nombre de parlementaires ou de responsables politiques indiquent parfois que nous ne reconduisons qu’entre 10 % et 17 % des déboutés du droit d’asile et que les autres restent en France.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le nombre de déboutés du droit d’asile ayant fait l’objet d’un éloignement – dans des conditions particulièrement méticuleuses, les services veillant, lors des reconduites, à respecter les principes d’humanité – a augmenté de près de 20 %. Nous entendons, grâce à la loi relative à la réforme du droit d’asile, poursuivre ces efforts. Autrement, encore une fois, notre action ne serait pas soutenable.

Les personnes relevant de l’immigration irrégulière doivent pouvoir être reconduites à la frontière de la même façon. Je donnerai tout à l'heure des chiffres extrêmement précis sur ce sujet. Sachez dès à présent que le nombre des reconduites forcées, les plus difficiles à mettre en œuvre – il n’inclut pas les retours spontanés, comme cela était le cas dans le passé – a augmenté de plus de 13 % l’an dernier et qu’il est passé de 13 000 à 16 000 au cours de la période 2012-2015.

Là encore, notre volonté d’accueillir tous ceux qui doivent l’être n’est pas compatible avec un manque de fermeté vis-à-vis de ceux qui ne peuvent rester sur le territoire national. Il n’est pas d’humanité sans responsabilité, tout comme il n’est pas d’humanité sans application ferme des principes du droit votés par la représentation nationale sur ces questions essentielles.

Nous ne nous sommes pas contentés d’adapter notre système d’asile – avec les résultats que je viens de vous indiquer –, nous avons également souhaité renforcer les moyens alloués aux forces de l’ordre, car il est impossible de lutter contre l’immigration irrégulière et les filières de passeurs si nous ne mettons pas à niveau notre dispositif policier.

À cet égard, la suppression de quinze unités de forces mobiles entre 2007 et 2012 a eu, dans le contexte que nous connaissons, quelques effets collatéraux. Elles nous manquent dans le cadre du plan Vigipirate, alors que le risque terroriste est élevé, qu’il faut sécuriser les frontières et les infrastructures de transport lourdes, à la fois à Calais et à Vintimille, qu’il faut assurer la présence d’unités de forces mobiles dans des quartiers sensibles, ce qui est un facteur de diminution de la délinquance. La disparition de ces unités se traduit par des tensions sur les effectifs du ministère de l’intérieur, lequel se doit, en toutes circonstances, d’être en situation de remplir ses missions régaliennes.

C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, dans la continuité de son action lorsqu’il était ministre de l’intérieur, a décidé, malgré la contrainte budgétaire, d’augmenter les moyens des services du ministère de l’intérieur en charge de la lutte contre l’immigration irrégulière : 500 policiers et gendarmes supplémentaires leur seront affectés chaque année. Par ailleurs, 1 500 fonctionnaires seront affectés à la lutte contre le terrorisme dans le cadre du plan de lutte antiterroriste arrêté en janvier dernier.

Le Premier ministre a indiqué que, face à l’ampleur du phénomène migratoire, 900 policiers et gendarmes supplémentaires seraient affectés aux forces de sécurité dans les deux ans à venir afin de leur permettre de remplir les missions qui sont les leurs en matière de contrôle des frontières et de démantèlement des filières de l’immigration irrégulière.

Sans attendre cette remise à niveau, quels résultats avons-nous obtenu en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et de démantèlement des filières ? Depuis le début de l’année, 177 filières ont été démantelées et 3 300 personnes ont été interpellées, dont une grande partie ont été judiciarisées. Cette horde de délinquants, qui relève des filières de la traite des êtres humains, pousse vers la mort des femmes et des hommes en situation de vulnérabilité.

Le nombre d’acteurs de l’immigration irrégulière que nous avons maîtrisés depuis 2014 a augmenté de 25 % – nous avions le même résultat entre 2014 et 2015. Dans la seule ville de Calais – je parle sous le contrôle de la sénatrice Natacha Bouchart –, vingt filières de l’immigration irrégulière ont été démantelées depuis le début de l’année, ce qui représente environ 800 personnes.

Nous entendons poursuivre résolument cette action, sans trêve ni pause. Nous devons combattre tant à l’échelon national qu’à l’échelon européen les filières de l’immigration irrégulière, qui relèvent de la traite des êtres humains.

Voilà ce que nous avons fait au plan national et au plan européen. Je dirai maintenant quelques mots sur ce qu’il reste à faire.

Le projet de loi relatif au droit des étrangers en France permettra au Gouvernement de disposer d’autres outils pour procéder à l’éloignement, dans des conditions humaines, de ceux qui doivent quitter le territoire.

Ainsi, les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire seront clarifiées. Par ailleurs, nous nous dotons d’outils qui nous permettront de convaincre ceux qui refusent de se soumettre aux règles de l’Union européenne de le faire grâce à l’efficacité des processus de judiciarisation.

Je suis convaincu que l’articulation entre la loi relative à la réforme du droit d’asile et le projet de loi relatif au droit des étrangers en France qui vous sera soumis dans les prochaines semaines permettra d’obtenir des résultats.

À quelques jours du Conseil « Justice et Affaires intérieures », d’autres mesures doivent être concrétisées. Là encore, le Premier ministre a eu l’occasion, devant l’Assemblée nationale voilà quelques heures, d’indiquer quelles seraient les priorités de la France. Je les résumerai en quelques mots.

Premièrement, il s’agit de faire en sorte que les hot spots, dont le principe a été acté à l’occasion du Conseil « Justice et Affaires intérieures » de lundi dernier, soient effectivement mis en œuvre dans les prochains jours, sous maîtrise d’ouvrage de l’Union européenne, notamment en Grèce, afin que le processus de relocalisation puisse être enclenché et que la détresse des migrants relevant du statut de réfugié puisse être soulagée dans les meilleurs délais. Pour ce faire – et dès lors que le principe a été acté lundi dernier –, nous avons besoin d’un engagement fort et rapide de la Commission européenne.

Deuxièmement, il est important que Mme Mogherini, la Haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’Union européenne, qui est en charge de la négociation des conventions de retour avec les pays de provenance et de la mise en place des centres de maintien et de retour, puisse rapidement conclure les conventions avec les pays concernés. En effet, si les personnes qui, dans les hot spots, ne peuvent bénéficier du statut de réfugié ne sont pas reconduites dans leur pays de provenance, les dispositifs mis en place à l’échelon européen ne seront pas efficaces. La France exige donc que ces derniers soient mis en œuvre rapidement.

Troisièmement, nous souhaitons que le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés augmente sa contribution aux centres de réfugiés situés en Turquie, en Jordanie et au Liban afin d’éviter tout nouveau mouvement de populations qui aggraverait encore la crise migratoire. Cela nous permettrait de disposer du temps nécessaire pour mettre en œuvre, dans des conditions maîtrisées, le processus de relocalisation.

La France a fait part de sa disponibilité pour élaborer un dispositif conventionnel avec la Serbie, ce qui permettra à ce pays de nous aider à maîtriser les flux migratoires. La Serbie accepte en effet l’installation, sur son territoire, de centres intermédiaires où séjourneraient pendant quelques semaines des migrants pouvant prétendre au statut de réfugié et ayant vocation à être accueillis en Europe.

Il faut aussi – c’est notre demande – augmenter les moyens de FRONTEX afin d’assurer la bonne maîtrise des frontières extérieures de l’Union européenne.

Pour ce qui concerne le processus de relocalisation, nous avons clairement dit qu’il ne peut y avoir d’Europe à la carte et que la solidarité ne peut pas concerner les uns, mais pas les autres. L’Europe faillirait si les pays qui la composent ne parvenaient pas, ensemble, de façon solidaire, à mettre en œuvre un principe humanitaire, valeur éminente que les pères fondateurs de l’Union européenne ont placée comme une espérance au cœur des institutions européennes.

Nous devons, sur ce sujet, très politique, qui est parfois même au cœur du débat électoral, être extrêmement rigoureux. Il arrive en effet que certains acteurs politiques se montrent approximatifs, pensant ainsi qu’ils pourront réunir beaucoup de voix. Certaines notions ont ainsi été convoquées de manière étrange récemment. Je pense par exemple – et je le dis sans esprit de polémique, mais plutôt dans un esprit juridique –, au statut de « réfugié de guerre ».

Cette notion est intéressante. Il n’y a pas de raison de ne pas accepter qu’elle puisse être mise sur le métier. Sachant qu’il existe en France deux dispositifs – le droit d’asile, qui est un et indivisible et qui ne distingue pas les réfugiés selon la nature des drames auxquels ils sont confrontés, et la protection dite « subsidiaire », qui permet à ceux qui sont victimes de la guerre dans leur pays, mais qui ne relèvent pas de l’asile parce qu’ils ne sont pas persécutés, de bénéficier d’une protection en France –, il nous semblait que la totalité du champ des possibles auquel des hommes et des femmes en situation de vulnérabilité peuvent être confrontés était parfaitement couverte.

On m’a alors expliqué que le statut de réfugié de guerre figurait dans une directive de 2001. Or vous pouvez la lire, mesdames, messieurs les sénateurs, vous ne l’y trouverez nulle part. Vous y découvrirez en revanche le concept de protection transitoire, qui est l’équivalent à l’échelon européen de la protection subsidiaire.

Par conséquent, la proposition de créer un statut de réfugié de guerre ne me choque pas, mais elle est d’une inutilité absolue, car ceux qui pourraient relever du statut de réfugié de guerre en Europe peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de la protection subsidiaire en France. Ce dispositif existe déjà en droit français.

Il n’est jamais mauvais de proposer ce qui existe déjà depuis longtemps et que personne ne conteste jamais puisqu’on s’y est accoutumé. C’est même la meilleure manière de dégager un consensus.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Ce qui est plus étrange, surtout de la part d’un haut responsable politique ayant exercé les responsabilités qui sont actuellement les miennes, c’est de présenter comme totalement nouveau un dispositif qui existe depuis très longtemps et que chacun connaît, dès lors qu’on s’intéresse à ces sujets.

Je pourrais prendre un autre exemple, celui de Schengen. On propose un Schengen II. Pourquoi pas ? J’ai moi-même souvent ressenti la nécessité de faire évoluer Schengen. Ainsi, pour mieux lutter contre le terrorisme, on pourrait procéder, dans le cadre du code Schengen actuel, à des contrôles coordonnés et simultanés aux frontières de l’Union européenne. Parce que les règles l’autorisent, il ne serait ni absurde ni choquant de mettre en place de tels contrôles, à l’instar de ce que font les Allemands ou de ce que j’ai mis en place voilà quelques mois à la frontière franco-italienne.

Je me suis donc interrogé sur ce que serait un Schengen II. Plusieurs déclarations intéressantes m’ont éclairé.

Selon la première d’entre elles, Schengen II serait un Schengen I dont on respecterait les règles ! §Il est rare que des ensembles aussi complexes que l’Union européenne se dotent de règles pour ne pas les respecter. Si Schengen II, c’est Schengen I dont on respecterait les règles, nous n’aurons pas de désaccord manifeste, mesdames, messieurs les sénateurs, si ce n’est avec un ou deux sénateurs que j’aperçois en haut de l’hémicycle.

Ensuite, j’ai entendu dire que Schengen II permettrait des contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne, afin que ceux qui ne relèvent pas du statut de réfugié ne puissent pas les franchir.

Lorsque, dans le cadre de Schengen I, on propose la création de hot spots en Italie et en Grèce, que fait-on si ce n’est assurer la protection des frontières extérieures de l’Union européenne en mettant en place des dispositifs permettant de distinguer les réfugiés de ceux qui ne le sont pas ? Par conséquent, si Schengen II prévoit que l’on pourra faire ce que nous faisons déjà dans le cadre de Schengen I, je n’ai pas vraiment de désaccord.

Une troisième proposition est apparue dans Le Figaro la semaine dernière : Schengen II prévoirait le rétablissement de frontières à l’intérieur de l’Union européenne, mais uniquement pour ceux qui ne sont pas européens. Sur ce point, il nous sera plus compliqué de trouver un accord. En effet, si nous mettions en place des frontières intérieures, c'est-à-dire entre nos pays, outre le fait qu’il faudra mettre en œuvre des moyens considérables pour les réinstaurer, à partir de quels critères et selon quelles modalités distinguera-t-on les Européens des autres ? Comment ferons-nous sans les interpeller tous, sans les bloquer tous à la frontière ?

Malgré les progrès réalisés par nos meilleures industries – Morpho, Safran et les autres –, aucun dispositif ne permet aujourd’hui de distinguer les Européens des autres aux frontières.

Ainsi, si la seule modification envisagée pour l’espace Schengen est la mise en place d’un tel dispositif, il faudra discuter longtemps dans cet hémicycle et dans d’autres, notamment au Parlement européen, pour réussir à trouver un accord, sans remettre totalement en cause le fonctionnement de l’Union européenne, y compris celui du marché intérieur.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’espère que le débat que nous aurons ce soir nous permettra de cheminer ensemble. J’ai grand espoir que ce soit le cas, mais une lueur de lucidité me conduit aussi à penser que cet objectif pourrait ne pas être atteint aujourd'hui. C’est la raison pour laquelle je suis tout à fait prêt à revenir la semaine prochaine !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC.

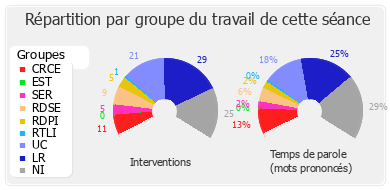

J’indique au Sénat qu’il a été décidé d’attribuer, à raison d’un orateur par groupe, un temps de quinze minutes au groupe Les Républicains, ainsi qu’au groupe socialiste et républicain, et un temps de dix minutes à chacun des autres groupes politiques, l’orateur des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes.

Dans la suite du débat, la parole est à Mme Esther Benbassa, pour le groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’accueil des réfugiés est un devoir incombant aux États démocratiques, qui consolide concrètement le principe démocratique lui-même. Il rappelle aux citoyens de ces États que la démocratie est un mode de gouvernement inégalé, malgré ses défauts. Car c’est bien la démocratie que les réfugiés, persécutés dans leur propre pays, viennent chercher en Europe au péril de leur vie.

Notre pays n’a pas, hélas ! été à la hauteur des principes dont il se réclame. Nos responsables politiques, dans leur grande majorité, n’ont pas su réagir ainsi qu’il convenait, et ont perdu beaucoup de temps dans des tergiversations dont les discours et les actes des derniers mois portent la trace et perpétueront le souvenir devant l’histoire. Cela fut peut-être un peu plus vrai à droite, mais ce le fut aussi quelque peu à gauche.

La comparaison avec l’Allemagne, pour nous Français, est humiliante. Pendant que les dirigeants allemands, portés par un véritable enthousiasme populaire, acceptent de prendre plus que leur part dans l’accueil des réfugiés, pendant qu’outre-Rhin on accueille presque 20 000 personnes en un week-end, les nôtres se contorsionnent toujours au sujet des 24 000 réfugiés qu’ils devraient recevoir en deux ans, comme s’ils étaient, autant qu’une part de notre opinion publique, perméables au populisme nationaliste distillé par le FN et certains segments de la droite dite « républicaine ».

En fait, les petits calculs politiciens ont prévalu sur le devoir de solidarité, bafouant un principe simplement constitutionnel, figurant à l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, repris à l’article 53-1 de la Constitution de 1958, à savoir le droit d’asile. Rappelons-nous les polémiques indignes, voilà quelques mois, sur les fameux « quotas » de réfugiés à accueillir.

Il aura donc fallu la photo du petit Aylan Kurdi et l’émotion qu’elle a suscitée pour que notre exécutif envisage officiellement d’accueillir 24 000 réfugiés en deux ans et commence de regarder en face une réalité qui se dessine pourtant depuis des mois. Je n’oublie pas, pour ne parler que d’eux, les réfugiés de La Chapelle.

Je ne sais s’il est encore temps, pour notre exécutif, de sauver son image, de sauver un honneur perdu dans les circonvolutions d’éléments de langage, qui, pendant des mois, ont évoqué certaines pages peu glorieuses de l’histoire de notre pays.

Heureusement, la société civile, elle, a su réagir et se mobiliser avec détermination, mettant en relief l’incurie des pouvoirs publics. Finalement, les Français seraient désormais, semble-t-il, majoritairement favorables à l’accueil des réfugiés, …

… mais les chiffres changent chaque semaine.

Gestion calamiteuse des réalités humaines ; crainte absurde de favoriser la montée du FN, comme s’il n’allait pas monter sans cela. Même lors de sa dernière conférence de presse, le Président Hollande n’a pas su donner toute la solennité qui convenait à ce qui est un virage de dernière minute. C’est vrai, tout le monde n’est pas le Jaurès de la fin du XIXe siècle, appelant à soutenir les Arméniens soumis aux exactions turques.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Même ces derniers jours, l’État n’a fait que déléguer l’organisation de l’accueil aux mairies, sans avoir lui-même rien prévu, ni en termes de sécurité, ni matériellement, et encore moins financièrement. Pendant ce temps, l’Allemagne débloquait 6 milliards d’euros.

Calais reste toujours un point noir, et ce ne sont pas les barbelés et les maigres aménagements concédés qui transformeront ce campement de la misère et de la honte.

On a beaucoup glosé sur les motifs de l’Allemagne : déficit démographique, manque de main-d’œuvre qualifiée, etc. On s’est aussi beaucoup réjoui de ce que l’on présente comme un revirement récent. Je pense surtout que l’Allemagne est en train de réécrire son histoire. Ayant tiré toutes les leçons de son passé nationaliste, raciste et antisémite, elle a d’abord dit par des actes, et pas seulement par des discours : « plus jamais ça ! ». Portée par sa population, elle administre à ses citoyens, notamment à sa jeunesse, une belle leçon. L’histoire n’est pas seulement affaire de « devoir de mémoire ». Elle impose que soient posés des actes donnant du sens à l’existence d’une nation.

En ne redoutant pas l’afflux de populations nouvelles, elle montre en outre une belle capacité à se transformer sans crainte, pendant que, chez nous, la peur de l’étranger continue d’être distillée dans les esprits par tant de politiciens.

L’Allemagne a provisoirement rétabli les contrôles à certaines de ses frontières. S’est-elle ainsi rendue aux arguments des laudateurs d’une Europe forteresse ? Oui et non ! Elle rappelle d’abord à ses voisins européens l’indignité de leur attitude, et tente par ce moyen et quelques autres de les faire enfin fléchir.

La France fut certes un pays d’immigration. Entre un tiers et un quart des personnes qui vivent dans notre pays en serait issu. Reste que, pour l’essentiel, la France ne s’est montrée « accueillante » envers ses immigrés qu’en période de développement industriel, lorsqu’elle avait besoin de main-d’œuvre. Ainsi, dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, dont le pays était sorti exsangue, notre pays a massivement accueilli des immigrants. Ceux-ci sont d’abord, alors, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des hommes en âge de travailler qui feront plus tard venir leurs familles ou épouseront des Françaises. Dans les années 1960-1970 vient le tour des Maghrébins – musulmans et non européens, quant à eux –, ce qui finira par changer la donne. Il faut des bras pour une économie en pleine expansion : ce sont les Trente Glorieuses.

Voilà qui a fait de la France un pays d’immigration.

Difficile en revanche de parler sans nuance d’une France « terre d’accueil ». Cet accueil fut souvent hésitant, et différencié selon l’histoire, la religion, la perception des populations accueillies. Je pourrais parler des Arméniens fuyant les massacres dans l’Empire ottoman ; des Juifs, aussi : après l’avènement de Hitler et l’Anschluss, des centaines de milliers d’entre eux cherchèrent à quitter l’Allemagne et l’Autriche. En 1938, les délégués de trente-trois pays se réunirent à Évian. La France, comme la plupart des États conviés, invoqua sans scrupules diverses raisons, notamment économiques, pour ne plus accepter de réfugiés. On connaît la suite : les camps de la mort. En 1939, le gouvernement français à majorité radical-socialiste de Daladier ne sut pas davantage gérer dignement l’accueil des quelque 500 000 Républicains espagnols arrivés à la suite de la prise de la Catalogne. Dois-je rappeler enfin le sort des Harkis, condamnés après 1962 à croupir dans des camps aux conditions indignes ?

Les lenteurs, la désorganisation, ainsi que les craintes qui ont marqué, ces derniers mois, la gestion des flux de réfugiés actuels, s’inscrivent dans le prolongement de cette histoire. Elles sont évidemment liées à la provenance, à la religion et à la couleur de peau des demandeurs d’asile, aujourd’hui majoritairement musulmans, issus du Moyen-Orient et d’Afrique. Le contexte français d’islamophobie, rampante ou déclarée, la confusion entretenue entre « musulmans » et terrorisme, ne sont évidemment pas étrangers à l’attentisme dont a fait preuve l’exécutif.

La France, cette France qu’on nous dit « éternelle », solidaire, humaniste, terre de refuge de tous les persécutés, cette France-là, voici des mois que je la cherche.

Je l’ai certes trouvée, sur le terrain, dans la rue, auprès des associations, auprès de ces citoyens qui se sont mis tout de suite au travail. Mais allons-nous la trouver enfin, cette France-là, au plus haut sommet de l’État ?

Quant à l’Europe, celle des droits humains, je ne la cherche plus. Quelle Europe ? Je vous pose la question.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la violence et la déstabilisation de régions entières provoquent un exode massif de populations désespérées. C’était prévisible.

Les guerres, les crimes odieux de Daech jettent dans des camps de réfugiés inhospitaliers et inadaptés des millions de personnes, qui n’ont ensuite d’autre choix que de prendre les chemins de l’exil.

Les guerres civiles, l’effondrement d’États, la barbarie née de vingt ou trente années de conflits, ont provoqué une crise humanitaire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.

Après l’Afghanistan dévasté par la vengeance aveugle menée au nom de la guerre de civilisation par Georges W. Bush ; après l’Irak détruit par une guerre fondée sur une tromperie aux conséquences meurtrières ; après la Libye et la liquidation du dictateur Kadhafi, sans réflexion aucune sur les conséquences désastreuses de cet acte, c’est aujourd’hui le tour de la Syrie, où les errements diplomatiques et les choix stratégiques hasardeux placent Daech, surgi du bourbier irakien, en position de prendre le pouvoir aux portes de la Méditerranée.

Il n’est pas possible de débattre de la situation créée par l’afflux massif de réfugiés sans évoquer la lourde responsabilité des puissances occidentales dans l’évolution de cette partie du monde.

Il n’est pas ici question de repentance, mais nous avons le devoir, à la fois moral et politique, d’assumer nos responsabilités : nous avons la responsabilité de créer les conditions du retour à la paix dans ces zones – c’était l’objet du débat d’hier – et celle de permettre aux victimes de ces conflits de vivre dignement, de pouvoir trouver refuge.

Confrontées à une réalité inhumaine – celle d’un enfant mort noyé sur une plage turque, messager funèbre de tous ceux qui ont déjà péri pour tenter de vivre, de survivre –, des voix fortes et nombreuses se sont élevées, plaidant pour que l’Europe s’ouvre à la solidarité et ne se ferme pas sur ses égoïsmes.

Je n’ai pas l’habitude de citer favorablement Jean-Claude Juncker, mais je ne peux que partager les propos qu’il a tenus mercredi dernier : « Ces gens, nous devons les accueillir à bras ouverts, et cette fois, j’espère que tout le monde sera à bord ». « Le Vieux Continent, poursuivait-il, ne peut accueillir toute la misère du monde. Mais nous avons les moyens de recevoir des réfugiés qui ne représentent que 0, 1 % des 500 millions d’Européens ».

Le pape François, quant à lui, appelle chaque paroisse, chaque chrétien, à accueillir des réfugiés.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

C’est vrai, ou pas ?... Bien !

Je regrette la solitude de Mme Merkel au sein de la droite européenne. Je ne peux comprendre les réticences à remplir ce devoir d’humanité élémentaire – offrir l’asile aux persécutés, quelles que soient leur origine, leur religion, leur couleur de peau – de la part d’hommes politiques comme Nicolas Sarkozy et celles et ceux qui le soutiennent encore.

Mme Éliane Assassi. Il faut isoler, mes chers collègues, Mme Marine Le Pen dans sa xénophobie et son mépris de la dignité humaine : elle révèle son vrai visage à l’occasion de cette crise.

M. Stéphane Ravier s’exclame.

Ne lui en déplaise, la France est une terre d’asile. L’ouverture de notre pays au monde fait partie intégrante de son identité. C’est ce qui fonde la célèbre phrase de Thomas Jefferson : « Chaque homme a deux patries, la sienne et la France ».

Qui peut ignorer l’humanisme qui forge la République ? Faut-il rappeler le Traité sur la tolérance de Voltaire : « Nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, et nous n’en avons pas assez pour aimer et pour secourir » ? Chacun devrait se remémorer cet ouvrage, socle du siècle des Lumières, et ces mots qui aujourd’hui prennent tout leur sens : « Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ».

Dès 1793, ces idées figurent dans l’article 120 de la Constitution : « Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté ». Les Constitutions de 1946 et de 1958 ont perpétué cette grande tradition démocratique.

L’asile et l’accueil des réfugiés sont aujourd’hui des exigences du droit international.

L’article 14 de la convention du 28 juillet 1951, plus connue sous le nom de convention de Genève, est clair : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ».

Qui, dans cet hémicycle ou ailleurs, peut affirmer sans honte que fuir devant la folie meurtrière de Daech ou de Boko Haram, ou devant la violence quotidienne en Libye, ne justifie pas la mise en œuvre de la convention européenne de Genève – convention étendue au reste du monde en 1967 par l’adoption du Protocole de Bellagio, aujourd’hui complétée et consolidée par la Convention européenne des droits de l’homme ?

Avec un peu de recul, les choses deviennent évidentes : ces réfugiés sont les sœurs et les frères des réfugiés espagnols d’hier, des juifs fuyant les pogroms et la barbarie nazie. Ils sont les sœurs et les frères de ces peuples persécutés, martyrs, qui depuis la nuit des temps fuient la guerre.

La question ne doit donc pas se poser. Il faut les accueillir, sans critère de sélection. C’est notre devoir : le devoir de l’Europe, mais aussi du monde – car il ne faut pas exonérer les États d’Amérique du Nord, ou encore les pays du Golfe, d’un devoir d’asile qu’ils assument bien faiblement au regard de leurs grandes responsabilités dans l’état actuel du monde, et tout particulièrement de ces régions meurtrières.

Regardant un reportage, je me suis dit : « peut-on accepter de continuer à laisser mourir ces gens qui traversent la mer ? ». Une proposition, portée par de nombreuses associations, fait son chemin : il faut assurer la sécurité de ces réfugiés, et leur permettre de parvenir jusqu’à nous en échappant aux passeurs.

Chaque enfant, chaque femme, chaque homme qui meurt aujourd’hui est une tâche indélébile dans l’histoire de l’Europe.

Monsieur le ministre, la France doit assumer ses responsabilités et assurer la sécurité de ces migrants.

La directive du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées, offre un cadre juridique.

Après l’élan de générosité et de solidarité du début du mois de septembre, des divisions apparaissent au sein de l’Union européenne.

Certains États sont depuis des années le théâtre d’une xénophobie croissante. Leur attitude actuelle n’est donc pas une surprise. Refusant le devoir d’humanité, ils refusent également cette obligation internationale qu’est l’accueil des réfugiés.

Ces États chassent et persécutent d’ailleurs déjà certaines minorités, comme celle des Roms, et « produisent » donc eux-mêmes des réfugiés.

Les valeurs affichées par l’Europe sont donc aujourd’hui bafouées. Il faut sévèrement rappeler à l’ordre ces pays que l’Union européenne a accueillis généreusement. L’attitude du gouvernement hongrois n’est pas acceptable : il édifie des murs, fait adopter à la hâte des lois « anti-réfugiés », et commence à appliquer des sanctions pénales à l’égard de ces hommes et femmes, après avoir matériellement fermé sa frontière avec la Serbie.

Voilà ce qu’il faut dire à M. Orban, ainsi qu’au président slovaque, qui n’accepte que les chrétiens : « Ça suffit, l’Europe ne sera pas celle de la xénophobie ! ». Oui, les frontières doivent être rouvertes dans les plus brefs délais au sein de l’espace Schengen !

En France, la société doit se mobiliser. L’État, monsieur le ministre, doit prendre toutes ses responsabilités. Les communes, par leur dimension de proximité, ont certes un rôle prioritaire à jouer. Mais – dois-je vous le rappeler ? – elles sont aujourd’hui étranglées financièrement, et votre annonce d’une ristourne de mille euros par réfugié accueilli apparaît dérisoire par rapport aux besoins de logement, de scolarisation, d’aide alimentaire par exemple.

Monsieur le ministre, cette crise montre bien les limites des politiques d’austérité.

La solidarité mais aussi la résolution de ces crises, par la reconstruction et le développement, nécessitent un nouvel ordre économique. L’élan de notre pays n’est pas celui qu’il devrait être. Accueillir 24 000 réfugiés en deux ans est bien insuffisant, d’autant que la France est déjà bien en deçà de la moyenne européenne pour l’accueil des demandeurs d’asile.

Nous devons faire plus, car nous pouvons faire plus ! Notre pays, qui est la patrie des droits de l’homme, est aussi la cinquième puissance la plus riche du monde !

Ce manque d’élan permet en outre au Front national de diffuser son discours de haine, qui sème le doute dans les esprits d’un certain nombre de nos concitoyens.

Prétendant que la France ne peut accueillir de réfugiés parce qu’elle « n’en aurait pas les moyens », ce parti joue la concurrence entre démunis, entre réfugiés et citoyens français, en usant de raccourcis biaisés, de propagande et d’intoxication, et en proférant les inepties les plus énormes pour tenter de tirer profit de cette situation dramatique.

M. Stéphane Ravier rit.

Quand ce parti dit « craindre que l’afflux des migrants ne ressemble aux invasions du IVe siècle, et n’ait les mêmes conséquences », il place, mes chers collègues, les persécutés de Daech au même rang que les barbares...

Cette manipulation grossière de l’histoire doit être dénoncée, tout comme doit l’être cet argument détestable faisant des Syriens des pleutres, qui devraient retourner combattre dans leur pays, comme les Français ont combattu les nazis.

Leur acolyte de Béziers n’est pas en reste. Sa propagande et son slogan – « vous n’êtes pas les bienvenus ici » – sont une honte pour la France.

Certes, notre peuple souffre de la crise ; mais, comme il l’a montré le 11 janvier dernier, il sait se lever pour la justice et pour la solidarité.

C’est ce chemin d’humanité que doivent suivre les démocraties, et non, comme le souhaitent certains, celui qui consiste à profiter de la situation pour remettre en cause le droit du sol.

Cette crise, mes chers collègues, met en évidence la nécessité de combattre l’anarchie libérale. La mondialisation financière, c’est en réalité la mise en concurrence des peuples et des individus ; et, in fine, c’est la guerre.

Cette gestion cruciale des réfugiés place donc chacun devant ses responsabilités. Pour nous, et pour de nombreux progressistes, le développement et la paix sont les clés de l’avenir. Aujourd’hui, ce sont la générosité, la solidarité et l’humain qui doivent primer.

Oui, je l’affirme à cette tribune : bienvenue à tous les réfugiés !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

La parole est à M. Raymond Vall, pour le groupe du RDSE.

Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au Sénat, cher collègue.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est un moment d’émotion pour moi.

Je remercie Mme Assassi d’avoir évoqué certains moments de l’histoire de France. Cela m’a touché. En tant que fils de réfugié politique – ma famille a fait partie des 500 000 Espagnols qui ont traversé la frontière en 1939 –, je suis très fier d’être à cette tribune aujourd’hui.

Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Monsieur le ministre, j’étais parmi les quelque 700 maires ayant répondu à votre invitation samedi dernier. La réunion a été très réussie, à une réserve près : un élu a fait une intervention inadmissible, qui a d’ailleurs été unanimement dénoncée.

À la sortie, le hasard – mais il n’y a pas de hasard ! – m’a fait croiser son auteur, un célèbre élu du Gard, membre d’un parti qui, comme l’a rappelé Mme Assassi, compte deux représentants dans notre hémicycle. Je n’ai pas pu m’empêcher de l’interpeller pour dénoncer le ridicule et le cynisme de son discours. Je lui ai rappelé que j’étais fils de réfugié politique. Sa réponse, cinglante, m’a laissé pantois : « C’est justement parce que des hommes comme toi vont prendre la place des Français que je me bats ! » §J’avoue que je suis resté sans voix. De tels propos n’auraient mérité qu’une seule réaction…

Vous avez raison, monsieur le ministre : le sujet ne se prête ni à la communication ni à l’exploitation politique.

Je conçois que nous soyons dépassés par les événements du Moyen-Orient et que, de ce fait, nous ayons mis du temps à réagir. Mais ce n’est pas à la France de trouver seule des solutions : la réponse doit être européenne. Il est vrai, comme l’a souligné ma collègue, que l’Europe n’a pas toujours été à la hauteur et qu’elle a tardé à répondre.

Pour autant, monsieur le ministre, la réunion que vous avez organisée nous a fait chaud au cœur. Les témoignages que nous avons reçus montrent que la France a réagi. Des maires, des populations, des associations ont pris la mesure du problème, même si c’est peut-être parce que des images terribles ont servi d’électrochoc.

Un certain nombre de mesures ont été proposées, en plus des 1 000 euros d’aide par réfugié. Vous avez annoncé des dispositions concrètes pour mobiliser des logements vacants dans les communes ou augmenter le nombre de centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Des programmes ont été lancés. Tout cela s’est mis en place très rapidement.

Comme vous l’avez rappelé, il s’agit là d’une compétence de l’État. Elle s’exercera dans les conditions que vous avez indiquées. Dans ma ville, lors de réunions, on m’a opposé les difficultés de la vie, le chômage, le manque de moyens des collectivités territoriales… Mais tout cela ne doit pas nous exonérer de faire notre devoir, car, ce faisant, nous n’enlèverons rien au reste de la population.

Notre devoir est de nous engager. Vous avez exprimé votre volonté forte de mobiliser les services de l’État aux côtés des collectivités locales, des citoyens, des associations. C’est essentiel.

Les réfugiés vont-ils rester ? Vont-ils partir un jour ?

M. Stéphane Ravier s’exclame ironiquement.

Ces hommes et ces femmes méritent que nous les aidions, dans ce moment absolument abominable de leur histoire : la barbarie a atteint un niveau que nous pensions ne jamais voir.

J’entends les tergiversations ou les hésitations : certains problèmes économiques pourraient nous empêcher de les recevoir... Il faut se souvenir que la situation économique de la France n’était pas non plus particulièrement brillante en 1939. Pourtant, cela n’a pas empêché notre pays d’accueillir des hommes et des femmes qui se sont ensuite impliqués dans la vie économique. Que serait devenue notre agriculture sans les réfugiés espagnols, italiens ou polonais ? Je rappelle enfin que les hasards de l’histoire ont fait que ces hommes et ces femmes, accueillis dans des camps de concentration, ont été parmi les premiers à rejoindre la Résistance, et qu’ils ont participé à la libération de la France !

C’est tout cela qui fait la force de la France !

Je m’insurge contre ceux qui voudraient porter atteinte à l’image de notre pays, qui est une terre d’asile. Pour moi, notre République, c’est celle de tous les hommes qui ont choisi d’y venir.

Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Sachez, monsieur le ministre, que nous vous suivrons et que nous vous faisons confiance. Vous pouvez compter sur nous !

Applaudissements sur les mêmes travées.

La parole est à M. Philippe Adnot, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans quelques décennies, les historiens, politologues et autres spécialistes n’en croiront pas leurs yeux. L’époque que nous vivons servira à n’en pas douter de contre-exemple à ce qu’il conviendrait d’appeler une « bonne politique ».

D’interventions militaires inopportunes, comme en Irak ou en Libye, en déstabilisations des régimes dits « durs », qui font place à une désorganisation plus grande encore, la communauté internationale a permis l’installation des pires criminels, qui gagnent du terrain en cette triste période.

Des guerres, des exodes, des massacres de réfugiés, nous en voyons depuis longtemps ! Ils se perpétuent sous nos yeux, il faut bien le dire, parfois dans la plus grande indifférence.

Nous avons connu beaucoup de mouvements de masse pour fuir la terreur, la misère, la famine et l’absence d’avenir. La France, avec son droit du sol et ses régimes sociaux, a beaucoup accueilli, parfois plus que ceux qui se donnent le beau rôle aujourd’hui…

Alors, que faire ? Certainement pas une politique du coup par coup ou de l’aller-retour ! L’Allemagne, après avoir donné le sentiment d’ouvrir les bras à tout le monde, les a très rapidement refermés, non sans avoir provoqué un appel d’air dont nous ne mesurerons pas encore les conséquences.

En dépit de la complexité des facteurs à l’œuvre, ce qui semble indiqué, c’est une politique globale !

Il faut d’abord combattre la folie. Cela doit être le fait d’une coalition internationale, et non d’un pays seul. Il faut combattre dans les airs et sur le terrain. La barbarie se combat par la guerre, qui doit permettre de reconquérir les terres et de les libérer des bourreaux. La fuite des populations arrange Daech, car elle déstabilise grandement l’Europe, mais aussi parce qu’elle donne à ces groupes la liberté de s’organiser comme ils le souhaitent.

Il faut ensuite organiser, sous contrôle de la coalition, des zones sécurisées, directement sur place ou régionalement, afin de ne pas fragiliser les pays les plus proches, comme le Liban et la Jordanie.

Enfin, il faut avoir une politique humanitaire qui tienne compte de la capacité d’accueil de chaque pays, et non des quotas imposés par les uns contre les autres.

Toute autre politique sera vaine et inefficace. Elle entraînera des rejets dont nous n’avons sûrement pas besoin actuellement sur le plan intérieur.

Il est irresponsable de faire croire que l’accueil de réfugiés par millions dans certaines communes ou certains pays n’aurait pas de conséquences. On voit mal comment nos concitoyens accepteraient sans réagir une augmentation non maîtrisée de la capacité d’accueil dans des départements où le taux de chômage est élevé et où la dépense sociale atteint des seuils insupportables.

Mes chers collègues, je souhaite qu’une politique globale soit mise en œuvre !

Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’urgence de la situation place l’Europe au pied du mur.

La réponse humanitaire que l’Union européenne pourra apporter en accueillant des réfugiés sur son sol, aussi humaine et digne soit-elle, ne s’attaque pas aux causes de l’exode massif.

Seuls un règlement politique des crises syrienne et irakienne et la disparition de Daech constitueront une solution pérenne et permettront aux millions de Syriens ayant fui vers le Liban, la Jordanie, la Turquie, l’Égypte, l’Irak et l’Europe de retourner dans leur pays.

Comme l’a rappelé le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l’état de l’Union, l’heure n’est plus aux atermoiements face à l’urgence et aux dangers. Nous parlons d’êtres humains. Il s’agit de sauver des vies.

La crise résulte d’un contexte international d’une gravité exceptionnelle. Elle appelle une réaction internationale d’ampleur. La communauté internationale doit agir avec fermeté pour éradiquer Daech, afin de pacifier et de reconstruire cette région du monde, et organiser la coalition nécessaire pour atteindre rapidement cet objectif.

Indépendamment de ces conflits, nous sommes aussi appelés à traiter avec humanité les migrations provoquées par la pauvreté et le réchauffement climatique en Afrique.

Certes, la principale cause de l’exode actuel est bien évidemment le conflit dont nous débattons ce soir. Il ne faut toutefois pas occulter le fait que les réfugiés économiques ou climatiques viendront vite grossir les rangs des candidats à l’immigration sur le continent européen si nous ne sommes pas capables de mener une véritable politique de codéveloppement, à l’instar de celle que propose la fondation de Jean-Louis Borloo pour l’électrification du continent africain.

Je rappelle que l’Afrique compte 2 milliards d’habitants. Comment pourraient-ils ne pas songer à venir un jour chez nous s’ils ne sont pas capables de subvenir à leur propre développement ? Accompagnons-les dans le cadre d’un partenariat qui constituerait à tous points de vue une richesse ! D’une part, ce serait valorisant et gratifiant humainement pour les habitants de l’Union européenne. D’autre part, cela favoriserait des échanges économiques entre nous et un continent qui ne demande qu’à se développer ; encore faut-il lui en donner les moyens de façon pérenne.

Un fonds de 1, 8 milliard d’euros existe, mais ce n’est pas de cela dont nous avons besoin. Il nous faut plutôt une véritable stratégie qui s’inscrive dans la durée, avec des axes très précis. Il convient d’aller bien plus loin que nous ne le faisons aujourd'hui. À défaut, nous ne parviendrons pas à résoudre les difficultés qui se présenteront très vite à nous demain. Bien sûr, nous le savons tous, nous devrons mettre l’accent sur l’énergie durable, faire attention aux enjeux climatiques et veiller à la protection de l’environnement. Accompagner l’Afrique dans cette voie nous permettra peut-être d’éviter le deuxième écueil qui se trouve devant nous.

Pour ce faire, notre horizon ne peut être seulement national. C’est en étant tous unis et dans l’Europe, et non au sein d’une Europe qui se disloquerait, que nous parviendrons à construire les nouveaux équilibres de la planète et à gérer les crises qui nous attendent.

L’afflux de réfugiés est un test majeur pour les pays européens, qui révèle une fois de plus les fractures d’une Europe divisée, à l’inverse de ce qu’elle devrait être. Comment mettre en place une politique européenne d’accueil des réfugiés quand 85 % des demandes se concentrent sur cinq pays ?

Le 9 septembre dernier, le président de la Commission européenne a évoqué des pistes intéressantes dans son discours sur l’état de l’Union. Il est indispensable d’établir une liste commune de pays d’origine sûrs à l’échelon européen afin d’unifier les politiques d’asile et de clairement distinguer les pays dont les ressortissants ont besoin d’une protection des autres, qui, eux, doivent repartir. Une telle initiative permettrait également de faire le point sur l’immigration en provenance de certains pays des Balkans, car la plupart des demandes ne relèvent pas de l’asile.

Le mécanisme de relocalisation permanent et contraignant est quant à lui soutenu par l’Allemagne et par la France. Que chacun des pays d’Europe prenne sa part dans l’accueil des réfugiés est une mesure d’équité et de raison. Pour être acceptable par nos concitoyens, l’effort doit être partagé par tous. Une nouvelle réunion du Conseil « Justice et affaires intérieures » est programmée après l’échec de celle du 14 septembre dernier. Espérons qu’un accord pourra rapidement être trouvé, car il est seul à même de conforter la solidarité européenne.

Le groupe UDI-UC soutient la proposition franco-allemande de créer des centres d’enregistrement, ou hot spots, installés dans les pays d’arrivé – en particulier en Grèce, en Italie, en Hongrie – afin de contrôler l’identité et le statut des migrants, de distinguer dès leur entrée dans l’Union européenne les immigrés économiques des personnes à protéger, et de répartir les contingents de réfugiés entre tous les pays de l’Union.

Cette proposition pourrait être une partie de la solution, à condition de ne pas transformer ces centres en zones de non-droit et de reproduire ce qui s’est passé à Calais. Il faudra intervenir très rapidement – à cet égard, l’OFPRA, ou d’autres, me paraît un outil adapté – afin d’empêcher des embouteillages, lesquels ne manqueraient pas, très vite, de créer des conditions inhumaines et d’entraîner des débordements susceptibles de faire exploser l’initiative.

Les pistes énumérées par l’Europe démontrent, s’il le fallait, combien il est important d’harmoniser la politique d’asile à l’échelon européen. Si nous ne sommes pas prêts à confier les rênes de cette politique à une agence européenne, du moins faudra-t-il que nous révisions le contenu du règlement de Dublin sur le premier accueil et que nous renforcions activement nos actions en matière de politique étrangère, ainsi que notre aide en direction des pays les plus touchés par les conflits.

Pour nous, centristes, la solution ne peut passer que par plus d’Europe et par une solidarité partagée entre tous les pays. C’est la deuxième étape.

Troisième et dernière étape : c’est au niveau national que la solidarité avec les réfugiés doit s’organiser. Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire la preuve dans cette crise que le cœur et la raison peuvent cohabiter.

La nouvelle loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile nous donne des moyens nouveaux et permettra de réduire les délais d’examen des demandes. L’OFPRA peut désormais statuer en priorité sur les demandes manifestement fondées, et de manière accélérée pour écarter les demandes injustifiées. Par ailleurs, cette loi permet de lutter contre les filières grâce à l’orientation directive des demandeurs, d’accorder de meilleures garanties aux personnes accueillies et de prévoir une répartition des demandeurs d’asile.

Il revient maintenant à l’État de faire en sorte que la loi puisse être appliquée rapidement, fermement et avec efficacité, car notre dispositif est actuellement « embolisé » par des demandes qui ne relèvent pas de l’asile. Notre capacité à accueillir des réfugiés serait bien plus importante si les personnes déboutées du droit d’asile étaient effectivement reconduites aux frontières – vous l’avez rappelé comme nous tous, monsieur le ministre. Cette année encore, sur 65 000 demandeurs d’asile – soit le volume moyen annuel –, seules 20 000 personnes ont obtenu le statut de réfugié. Au total, 40 000 demandes ont donc été rejetées.

Puisque la France accueillera 24 000 réfugiés de plus, l’État doit prendre à bras-le-corps le problème du raccompagnement aux frontières des 40 000 personnes déboutées du droit d’asile chaque année. Celles-ci n’ont pas obtenu de statut, mais elles restent très majoritairement sur le territoire national, où elles s’agrègent d’année en année. Or elles ne sont ni menacées ni persécutées dans leur pays d’origine. Ce n’est pas que nous n’en voulons pas, ce n’est pas que nous sommes inhumains, mais de vrais réfugiés attendent.

J’insiste d’autant plus sur ce point qu’il ne faudrait pas non plus que les Français qui souffrent s’opposent à l’accompagnement et à l’accueil des réfugiés. Il est essentiel que nous puissions montrer à tous les Français que notre pays est aujourd'hui capable d’accompagner ceux d’entre eux qui ont des difficultés en matière d’emploi ou de logement grâce à des politiques de solidarité. On peut faire notre devoir et accueillir des réfugiés, à condition que la loi soit appliquée.

Nous savons qu’il sera difficile de raccompagner aux frontières tous ceux qui sont présents sur le territoire national depuis quelques années, mais nous devons essayer. Il est primordial que nous arrivions à mettre en œuvre des dispositifs tels que le centre dédié d’accompagnement vers le retour, qui fait ses preuves dans l’Est où il est expérimenté, et que nous répartissions sur l’ensemble des territoires régionaux les outils permettant de mieux accompagner les réfugiés et d’accélérer l’instruction des dossiers des personnes devant retourner dans leur pays. Il est en effet plus simple de dire tout de suite à une famille, quand son dossier est instruit en trois mois grâce à la procédure accélérée, qu’on va lui donner les moyens de rentrer dans son pays d’origine que de le faire trois ans après !

Bref, l’OFPRA ne doit pas être concentré à Paris, il doit être régionalisé dans les territoires. Quand l’OFPRA va à Lyon ou à Metz, il parvient à traiter 500 à 600 dossiers en quinze jours alors qu’il lui faudrait sans doute deux ans pour le faire en restant à Paris.

Mme Valérie Létard. Des outils sont disponibles. Nous avons entre nos mains tous les moyens pour relever le défi qui se présente à nous : accueillir les réfugiés avec humanité, conformément à la convention de Genève. Encore faut-il, monsieur le ministre, que l’État, je le répète, mette en œuvre la loi avec fermeté et sans attendre. C’est aujourd’hui ce qui nous fait défaut !

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour le groupe Les Républicains.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, messieurs les ministres, nous assistons depuis quelques jours à une espèce de surenchère. Qui a l’air le plus ferme ? Qui a l’air d’avoir du cœur ? Comme si l’un était exclusif de l’autre, comme si d’un coup, dans la société française pourtant si fragile, la vérité était simple, claire, unique, uniforme. Personnellement, je ne le crois guère…

(Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) Ce n’est pas la République qui leur a offert l’hospitalité. Le droit d’asile est une tradition nationale, c’est la France dans ses profondeurs, indépendamment des régimes politiques !

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Il a beaucoup été question du droit d’asile, que d’aucuns ont présenté comme un principe républicain. Or je rappelle que la Monarchie de Juillet a reçu les réfugiés polonais après la révolte de 1830 et que Napoléon III, durant le Second empire, a accueilli les Carbonari italiens avant l’unification de l’Italie ! §

Pour nous tous, l’asile est un droit imprescriptible pour les personnes qui connaissent la douleur, la souffrance, la persécution. La République ne l’a d’ailleurs pas toujours bien pratiqué, quels que soient les gouvernements et leur couleur politique. Mme Esther Benbassa a ainsi rappelé qu’en 1938 le gouvernement français avait refusé de recevoir les réfugiés juifs d’Allemagne. En 1939, c’est dans des camps d’internement que la République a accueilli les Républicains espagnols sur lesquels nous avons entendu un témoignage très émouvant. Ce n’est guère glorieux ! Nous n’avons pas été exemplaires dans le passé au point d’en tirer des leçons.

Monsieur le ministre, personne ne vous dit qu’il faut refuser l’asile aux réfugiés. Personne non plus ne nie la réalité de la guerre. Nous ne sommes ni sourds ni aveugles, nous suivons tous les informations à la radio et à la télévision.

Mais les choses ne sont pas si simples. Le Gouvernement, comme les représentants parlementaires, quelle que soit leur appartenance politique, sont certes en charge du droit d’asile, mais ils sont surtout en charge de la société française, de la France et des Français. L’un n’est pas exclusif de l’autre, mais la question se pose : comment préserver l’unité de la nation, le tissu et l’équilibre social sans rester non plus aveugle au drame ? Il faut satisfaire ces deux exigences, faute de quoi nous risquerions d’exclure une part de la nation…

Monsieur le ministre, il n’est pas indécent de rappeler que la situation économique et sociale de la France est plus difficile que celle de notre voisin outre-Rhin. En 2014, l’Allemagne comptait 1, 5 million d’emplois non pourvus contre 250 000 pour la France. L’Allemagne a également une natalité différente – c’est le moins que l’on puisse dire – et des ressources financières différentes. L’Allemagne ne présente pas non plus le déficit français. L’Allemagne n’est pas dans la situation sociale qui est celle de notre pays. L’Allemagne dans le passé, même si la situation est différente depuis quelques années, et le reste de l’Europe n’ont pas consenti les mêmes efforts que nous en matière d’immigration. La France a en effet reçu un certain nombre d’immigrés, qui étaient non pas des réfugiés politiques ou des réfugiés de guerre, mais simplement des immigrés économiques en provenance d’anciennes parties de l’empire et fuyant la misère ou les difficultés. Il ne s’agissait pas alors de droit d’asile.

Je suis d’accord avec ce qu’ont dit très justement plusieurs orateurs, à l’instar de mon amie Valérie Létard : il faut d’abord régler le problème de la guerre. Monsieur le ministre, vous avez été polémique à la fin de votre intervention et essayé de nous mettre en difficulté sur Schengen. À cet égard, dois-je vous rappeler les déclarations de Pierre Joxe hier ou celles d’un certain nombre de députés socialistes ? M. Malek Boutih a notamment tenu des propos qui ne vont pas exactement dans le sens du Gouvernement, preuve qu’on se pose des questions à gauche comme à droite.

Lorsque nous avons examiné la loi relative à la réforme du droit d’asile, vous nous avez annoncé que la France devrait accueillir 9 000 réfugiés en deux ans. Depuis, les choses ont changé. L’Europe nous demande aujourd’hui d’accueillir 24 000 migrants. Soyons réalistes ! Il est désormais question non plus de quotas, mais d’un « mécanisme permanent de répartition » des réfugiés. Or le vice-chancelier allemand a déclaré devant l’assemblée allemande il y a quelques jours que la répartition des 160 000 réfugiés n’était qu’un premier pas et qu’il faudrait procéder à une deuxième puis à une troisième répartition dans les six à neuf mois à venir.

Le Premier ministre a annoncé qu’il faudrait 230 millions d’euros pour accueillir 24 000 personnes. Par conséquent…

Puis-je continuer à m’exprimer ? Je n’ai interrompu personne, et pourtant…

Le Premier ministre a déclaré qu’il faudrait finalement 600 millions d’euros en deux ans pour accueillir les réfugiés. Pourquoi pas ? Le problème est qu’il table sur 24 000 réfugiés. Or si dans le cadre du mécanisme de répartition, nous devions finalement accueillir 50 000, voire 70 000 personnes, il faudra bien dire à la représentation nationale où vous prendrez l’argent. Cet élément n’est pas dirimant, mais la représentation nationale doit le connaître. Le débat budgétaire aura bientôt lieu, et nous voudrions en savoir plus, monsieur le ministre.

D’ailleurs, les Républicains, ces gens qui, par définition n’ont pas de cœur

Sourires

J’avais également proposé la tenue d’une table ronde avec tous les partis d’opposition autour du Gouvernement. Sur de tels sujets, on peut parler, on peut expliquer les difficultés de chacun, on peut trouver des solutions.

Ainsi, j’ai entendu quelqu’un dire – je ne dirai pas qui – qu’il faudrait accueillir 15 000 ou 20 000 personnes en Île-de-France. Or j’ai écrit un rapport il y a peu sur l’hébergement : en Île-de-France, il n’y a plus une place dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile ou dans les centres d’hébergement d’urgence. On a déjà procédé à des réquisitions… §En Île-de-France, il n’y a pas de place !

Vous-même, d’ailleurs, monsieur le ministre, disiez en juin qu’il faudrait évidemment procéder à une nouvelle répartition territoriale des demandeurs d’asile, parce que la situation n’est pas tenable. Ne le niez pas ! Votre projet de loi sur ce sujet prévoit d’ailleurs une nouvelle répartition. À l’heure actuelle, entre 40 % et 50 % des demandeurs sont en Île-de-France, même si d’autres centres existent, notamment – François-Noël Buffet le sait bien – dans la région lyonnaise.

En vérité, monsieur le ministre, il ne faut pas opposer aujourd’hui ceux qui ont du cœur et ceux qui n’en ont pas. Il faut plutôt se demander où en est la société française. Le Premier ministre a tenu il y a quelques jours des propos similaires aux vôtres, non pas sur le sujet des réfugiés, mais de manière plus globale : selon lui, la société française est fracturée, fragilisée.

C’est vous qui le dites, pas nous ! Dans le même temps, vous défendez l’accueil des réfugiés, affirmant qu’il n’y a pas de souci ! Je peux comprendre les réactions humaines généreuses, mais la responsabilité première du Gouvernement est l’équilibre. Il vous faut dire ce que vous voulez faire pour les Français et comment vous pensez qu’une arrivée massive …

… serait ressentie, assimilée par l’ensemble de la population française !

Sincèrement, il n’y a pas d’opposition. Je ne connais pas un Français qui m’ait dit n’en avoir rien à faire et n’avoir ressenti aucune émotion particulière à la vue des images du petit garçon noyé. Personne, apprenant que des bateaux coulent, ne répond : ce n’est pas mon problème !

En revanche, bien des Français, bien des élus me disent ne pas y arriver, faute de logements sociaux, alors que les demandes s’accumulent et que certaines datent d’il y a deux, cinq, dix ans : il n’y a pas de moyens, pas de capacités financières, alors où va-t-on ? Il faut tout de même dire les choses telles qu’elles sont !

Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain ; applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Je n’ai interrompu personne ; vous avez le droit d’avoir vos convictions, j’affirme les miennes et je crois savoir que l’opinion publique est plutôt de mon côté.

Les choses sont claires, monsieur le ministre. Le discours du Gouvernement a d’ailleurs beaucoup évolué, tant sur l’accueil que sur la réaction européenne ; je vous entends bien.

J’entends beaucoup d’incantations, de : « il faut ! » – il faut que l’Europe soit unie ! –…

C’est facile à dire ! Il faut le dire aux Polonais, aux Hongrois, aux Slovaques, aux Tchèques…

Quoi que vous disiez, leur opinion ne changera pas pour autant. L’Europe, ce sont des États, et les États peuvent dire non. Une réunion de concertation entre gouvernements européens vient d’ailleurs d’échouer. Une autre va avoir lieu, mais je crois avoir compris, d’après les déclarations des Polonais et des Slovaques, que leur détermination à parvenir à un consensus n’est pas plus forte que la fois précédente.