Séance en hémicycle du 7 mars 2006 à 16h10

Sommaire

- Communication relative à une commission mixte paritaire

- Rappels au règlement (voir le dossier)

- Candidature à un office parlementaire

- Transparence et sécurité en matière nucléaire (voir le dossier)

- Modification de l'ordre du jour (voir le dossier)

- Transparence et sécurité en matière nucléaire

- Nomination d'un membre d'un office parlementaire

La séance

La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à seize heures dix, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

La séance est reprise.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement a trait à la réunion de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité des chances.

Une nouvelle fois, le Gouvernement et sa majorité affichent leur fébrilité au sujet du contrat première embauche, le CPE.

Vous précipitez en effet la réunion de la commission mixte paritaire en la convoquant ce soir à vingt et une heures trente. Ses conclusions devraient même être présentées à l'Assemblée nationale dès demain à dix-neuf heures.

Le Gouvernement et la droite cherchent, par cette précipitation du débat concernant le CPE, à échapper au rejet populaire croissant.

Les sondages d'opinion sont accablants et ce sont des centaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de jeunes qui manifestent aujourd'hui. Cela vous fait peur.

Avec les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, je demande solennellement le retrait du CPE, retrait auquel il peut être procédé par la CMP.

La démocratie, c'est tout d'abord le respect du peuple. Respectez-le aujourd'hui !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Monsieur Billout, acte vous est donné de votre rappel au règlement.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour un rappel au règlement.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l'article 36 de notre règlement et a trait à l'organisation de nos travaux.

Préalablement à la discussion du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, je voudrais évoquer le contexte dans lequel va se tenir le débat, à savoir la privatisation des entreprises énergétiques EDF et GDF.

En effet, comment garantir la sécurité nucléaire, ou même simplement la sécurité énergétique, dans le cadre d'une libéralisation à tout crin ?

M de Villepin déclarait voilà quelques jours : « EDF, la SNCF ou AREVA sont des atouts majeurs pour notre pays. Les Français sont attachés à leur statut public, pour de bonnes raisons : ils garantissent l'égalité entre territoire et les citoyens. Il est donc exclu de nous engager dans la voie de la privatisation de ces grands services publics. »

Pourtant, selon La Lettre de l'Expansion, le Premier ministre serait également favorable à un rapprochement entre le groupe de services à l'environnement, Veolia, et le fournisseur d'électricité EDF. La Lettre affirme d'ailleurs, en citant des sources proches de Jacques Chirac, que l'entourage du Président de la République est déjà acquis à cette cause et que le Premier ministre s'y serait lui aussi rallié.

Dans cette hypothèse, Henri Proglio, le patron de Veolia Environnement, pourrait prendre la tête du nouvel ensemble. Il y aurait là de quoi le consoler de l'échec de son projet de se partager Suez avec Enel !

Ainsi, après l'annonce la fusion de Gaz de France et de Suez, la rumeur court maintenant d'un même type de construction concernant EDF et Veolia.

Dans ce cadre, le capital détenu par l'État dans les entreprises publiques énergétiques françaises passerait en dessous du seuil fixé par la loi du 9 août 2004, soit en dessous de 70 %.

Dans ces conditions, avec l'entrée de capitaux privés majoritaires, les règles de gestion ainsi que les objectifs de ces entreprises vont être largement modifiés pour s'adapter au mode concurrentiel, selon lequel les coûts sociaux, les sommes consacrées à la recherche ainsi que les investissements sont considérés comme des freins à la compétitivité.

À la satisfaction de l'intérêt général va se substituer la satisfaction des intérêts privés. Autrement dit, la politique industrielle de ces entreprises va se réduire à l'augmentation des dividendes des actionnaires.

L'objectif sera la réduction des coûts, et cela par des économies sur la maintenance, par la diminution des garanties sociales et par le recours accru à la sous-traitance.

Parce que la sécurité a un coût, les actionnaires vont chercher à le ramener au minimum. Nous ne pouvons donc parler de sécurité en matière nucléaire sans aborder ces questions.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen réitèrent leur franche opposition à toute ouverture du capital d'EDF et de GDF, et appellent à un grand débat public sur l'avenir de ces entreprises et sur la constitution d'un pôle public de l'énergie.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

M. le président. Monsieur Le Cam, acte vous est donné de votre rappel au règlement, mais je vous mets en garde : de nombreuses sources sont polluées...

Sourires

L'ordre du jour appelle la nomination d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en remplacement de M. François-Noël Buffet.

Le groupe Union pour un Mouvement Populaire a fait connaître qu'il propose la candidature de M. Marcel-Pierre Cléach pour siéger au sein de cette délégation.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.

Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, que j'ai l'honneur de présenter devant vous au nom du Gouvernement, est un texte de première importance.

Il rénove en profondeur le cadre législatif applicable aux activités nucléaires et à leur contrôle.

Il marque des avancées importantes concernant la transparence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Il crée, conformément au voeu du Président de la République, une Haute autorité de sûreté nucléaire chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi que de l'information du public dans ces domaines.

Cette loi est particulièrement nécessaire au moment où la France opère des choix importants concernant le nucléaire civil. En effet, le maintien d'un haut niveau de sûreté, la poursuite des progrès en matière de transparence et la définition de solutions pérennes pour la gestion des déchets radioactifs sont les conditions d'un nucléaire au service des générations présentes et respectueux des générations futures.

Particulièrement attentif au respect de ces conditions compte tenu de la place qu'occupe le nucléaire dans notre politique énergétique, aux cotés des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables, le Gouvernement estime indispensable que les décisions à venir soient prises dans le cadre d'une nouvelle organisation institutionnelle du contrôle et sur la base d'une législation rénovée, aptes à renforcer la confiance des Français.

Vous savez, par ailleurs, que le Gouvernement a préparé avec soin l'échéance de 2006 pour les déchets radioactifs. Il a, en particulier, souhaité lancer un débat public, mené sous l'égide de la Commission nationale du débat public de septembre à décembre dernier. Un projet de loi sur la gestion des déchets radioactifs vous sera soumis dans les prochaines semaines.

J'ajoute que je suis particulièrement heureuse qu'il revienne à la ministre chargée de l'écologie de présenter le projet de loi dont nous allons débattre. Le Gouvernement met ainsi l'accent sur le fait que le ministère de l'écologie et du développement durable est un ministère majeur, qui occupe une place centrale dans le contrôle des activités pouvant présenter des risques pour les personnes et pour l'environnement.

Avant de vous présenter les quatre grands objectifs de la loi, je voudrais revenir d'abord sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à souhaiter l'examen de ce projet de loi, qui, rappelons-le, a été présenté par un gouvernement précédent.

Tout d'abord, un constat : la base législative du contrôle de la sûreté des grandes installations nucléaires est aujourd'hui ancienne et incomplète. Elle est constituée de quelques articles de la loi sur l'air de 1961.

À côté de cela, la sûreté nucléaire et la radioprotection sont en France à un niveau qui n'a rien à envier aux meilleures pratiques étrangères. Leur contrôle est efficace et sa qualité est internationalement reconnue. La transparence a fait d'importants progrès au fil des années.

Notre législation n'est donc pas ou plus à la hauteur de notre pratique et de nos résultats. Nous nous devons d'y remédier.

Ce constat avait été fait de façon extrêmement claire dès 1998 par Jean-Yves Le Déaut, député de Meurthe-et-Moselle et, à l'époque, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans son rapport au Gouvernement intitulé : « Le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire », au sous-titre prémonitoire : « La longue marche vers l'indépendance et la transparence ».

Ce rapport avait déjà débouché en 2002 sur une première réforme de l'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Le Gouvernement de Lionel Jospin avait, à l'époque, également envisagé la création d'une autorité administrative indépendante chargée du contrôle de la sûreté nucléaire, préconisée par le rapport de M. Le Déaut, mais y avait renoncé. A la place, il avait déposé le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire à l'Assemblée nationale en 2001.

Sans esprit partisan, le Gouvernement qui lui a succédé l'a transféré au Sénat en 2002, pour ne pas perdre le bénéfice du travail accompli, tout en estimant que le dispositif proposé manquait d'ambition et qu'il pouvait, et devait, être considérablement amélioré.

C'est pourquoi il l'a modifié au moyen d'une lettre rectificative, qui introduit deux nouveautés majeures : d'abord, la création d'une Haute autorité de sûreté nucléaire, chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et de l'information du public dans ces domaines ; ensuite, le renforcement significatif des outils de contrôle de la sûreté des grandes installations nucléaires et des transports de matières radioactives.

Un travail approfondi a été mené avec MM. les rapporteurs Bruno Sido et Henri Revol afin d'améliorer le projet initial sur d'autres points importants, comme les principes applicables, les commissions locales d'information ou le Haut comité de transparence. Je tiens à saluer la très grande qualité de leur travail, réalisé dans un temps compté, et l'intérêt des amendements qu'ils proposent. J'en évoquerai plusieurs dans la suite de mon intervention.

J'en viens maintenant aux quatre grands objectifs du projet de loi.

Premier objectif : poser les grands principes applicables aux activités nucléaires.

Le projet de loi confirme que les principes maintenant classiques en matière de protection de l'environnement s'appliquent aux activités nucléaires : principe de prévention, principe de précaution, principe pollueur-payeur, principe d'information du public.

Il décline à cet égard parfaitement les grands principes de la Charte de l'environnement, texte majeur qui fait partie de notre acquis constitutionnel depuis un an.

Le Gouvernement estime utile d'y ajouter un principe fondamental en matière de sûreté nucléaire, inscrit dans le droit international : le principe de la responsabilité première de l'exploitant de l'installation, d'application quotidienne et absolument essentielle pour que chacun, exploitant et autorité de contrôle, ait une claire conscience de ses devoirs.

Le Gouvernement estime également indispensable que la loi énonce le rôle et les responsabilités de l'État en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Sur ces deux points, vos rapporteurs proposent des amendements tout à fait pertinents.

Deuxième objectif : créer une Haute autorité de sûreté nucléaire, chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi que de l'information du public dans ces domaines.

Cette réforme institutionnelle majeure a été voulue par le Président de la République. Pourquoi ?

L'acceptation des activités nucléaires par le public repose notamment sur la confiance qu'il accorde au dispositif mis en place pour le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

La situation actuelle dans laquelle les services chargés de ce contrôle sont intégralement placés sous l'autorité du Gouvernement peut susciter des interrogations. En effet, le Gouvernement doit assumer d'autres responsabilités, toutes aussi importantes pour la collectivité, par exemple, veiller à l'approvisionnement énergétique ou jouer son rôle d'actionnaire principal des grands opérateurs du secteur nucléaire.

Le Gouvernement a donc considéré qu'il fallait apporter à de telles interrogations une réponse dénuée d'ambiguïté. C'est pourquoi il a inséré dans le projet de loi, au moyen d'une lettre rectificative, un nouveau titre qui donne le statut d'autorité administrative indépendante à la structure chargée, au sein de l'État, du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il a également veillé à conserver les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions essentielles.

La Haute autorité comportera un collège de cinq membres nommés pour six ans par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ces membres seront inamovibles et astreints à un devoir d'impartialité.

Le Gouvernement continuera à définir la réglementation s'appliquant aux activités nucléaires. Il continuera à prendre les décisions individuelles majeures présentant une forte dimension d'opportunité politique, à savoir les autorisations de création et de démantèlement des grandes installations nucléaires. En cas de risque grave, il pourra suspendre le fonctionnement d'une installation. Il conservera toutes ses responsabilités en matière de protection civile en cas d'accident, notamment en ce qui concerne les mesures de protection de la population ou les mesures sanitaires.

La Haute autorité de sûreté nucléaire sera consultée sur les projets de textes réglementaires. Elle sera chargée du contrôle des activités nucléaires, à la fois des grandes installations nucléaires et des installations nucléaires dites « de proximité », laboratoires de recherche ou installations industrielles mettant en oeuvre des sources radioactives ou installations médicales. Elle pourra définir des prescriptions techniques individuelles s'appliquant à ces activités.

Elle aura également la responsabilité de contribuer à l'information du public sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.

La Haute autorité disposera des services relevant aujourd'hui de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de ses onze divisions territoriales.

Le Gouvernement estime qu'au travers de ce dispositif un point d'équilibre satisfaisant est atteint. Le Gouvernement n'a pas de doute sur sa conformité avec la Constitution. Je sais que c'est là une question que certains d'entre vous se sont posée. Le Conseil d'État a été consulté comme il se doit sur le projet de lettre rectificative et n'a pas soulevé d'objection.

Troisième objectif : garantir les conditions effectives de la transparence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

La transparence est une notion qui paraît évidente à tout un chacun. Cette évidence est trompeuse. L'ambition du projet de loi est de dépasser les incantations trop souvent entendues et de donner un contenu concret à cette notion.

La transparence, c'est d'abord la mise à la disposition du public d'une information complète sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.

Des efforts importants en la matière sont faits depuis de nombreuses années par l'administration, sous l'impulsion du Gouvernement : information donnée quotidiennement sur Internet, telles que les lettres de suite des inspections ou les évènements significatifs avec leur classement sur l'échelle INES, échelle internationale des évènements nucléaire ; revue mensuelle et rapport annuel sur la sûreté et la radioprotection. Des progrès notables ont également été réalisés par les exploitants, il est juste de le reconnaître.

Le projet de loi donne un cadre et une légitimité nouvelle à ces efforts.

La transparence, c'est aussi l'existence des conditions effectives du droit d'accès à l'information.

Le droit d'accès à l'information concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection détenue par les autorités publiques existe déjà en vertu du code de l'environnement.

Le projet de loi porte l'exigence bien au-delà en instituant un droit d'accès du public à l'information détenue par les exploitants d'installations nucléaires et les responsables de transports de matières radioactives. Cette innovation majeure distinguera les activités nucléaires des autres activités industrielles, qui ne sont pas soumises à une telle obligation de transparence.

La transparence, c'est enfin l'existence de lieux spécifiquement consacrés à l'information et au débat pluriel sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.

Le premier de ces lieux de débat est constitué par les commissions locales d'information, les CLI.

Les CLI ont été créées au fil des années autour des grandes installations nucléaires en application d'une circulaire du Premier ministre de 1981.

Le projet de loi leur donne un statut législatif. Il consacre l'implication des collectivités territoriales, notamment des conseils généraux, dans leur fonctionnement ; il pérennise leur financement.

Le projet de loi prévoit la création d'une fédération des CLI pour donner une assise à l'Association nationale des commissions locales d'information, qui existe aujourd'hui.

Vos rapporteurs ont proposé des amendements pour améliorer encore le dispositif, mieux ancrer les CLI dans la société civile et leur donner la souplesse nécessaire pour s'adapter à la diversité des réalités locales.

Le deuxième lieu de débat est constitué par le Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire, qui est destiné à prendre la relève du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

Vos rapporteurs ont également proposé une modification de l'orientation donnée à ce Haut comité, afin qu'il puisse constituer pleinement un lieu de débat sur la sûreté nucléaire et la radioprotection, et contribuer à la diffusion de l'information.

Sa composition serait ainsi plus ouverte, puisqu'il compterait parmi ses membres des parlementaires, des représentants des CLI et des associations, des représentants de l'administration, ainsi que des personnalités qualifiées.

Le Gouvernement est favorable à une telle évolution.

Je tiens à préciser que, selon le Gouvernement, aucune confusion n'est possible entre le rôle du Haut comité et celui de la Haute autorité. Celle-ci est, en effet, chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et participe à l'information du public dans ces domaines. Il s'agit d'un organisme dont le caractère opérationnel est tout à fait clair.

Quant à la mission du Haut comité, elle est, elle, centrée sur le débat et l'information, grâce à une composition permettant l'expression d'une pluralité de points de vue ; c'est en quelque sorte le pendant des CLI au niveau national.

En matière d'information, en particulier, il convient d'éviter de créer un monopole, le pluralisme étant la clef de la transparence.

En effet, il revient à chaque acteur, pour ce qui le concerne, d'informer.

Le Haut comité pourra mener des actions d'information cohérentes avec sa nature d'instance de débat sur les sujets faisant l'objet d'un large consensus et pourra diffuser l'état de ce consensus ; quant aux sujets faisant l'objet de positions diverses des parties prenantes, il pourra également faire état de celles-ci.

Quatrième objectif : rénover la législation relative à la sûreté des grandes installations nucléaires - les « installations nucléaires de base » -, ainsi qu'au transport de matières radioactives.

À cet égard, le projet de loi met en place une inspection de la sûreté nucléaire, dotée de pouvoirs importants.

Il met à niveau la panoplie des sanctions administratives pouvant être prises à l'encontre des exploitants en cas de manquement de ces derniers.

Il vise, en outre, à réactualiser les sanctions pénales en cas d'infraction, et ce afin de corriger une situation paradoxale. En effet, il faut noter que les sanctions pénales aujourd'hui prévues pour les installations nucléaires de base sont, pour des infractions de gravité équivalente, d'un niveau plus faible que celui d'autres secteurs d'activité.

Le Gouvernement a considéré que le projet de loi initial manquait d'ambition. C'est la raison pour laquelle il a tenu, au travers de la lettre rectificative, à le renforcer considérablement, notamment sur les points suivants.

Ce texte définit ainsi plus clairement les intérêts à protéger en prenant acte de la conception élargie de la sûreté nucléaire existante aujourd'hui concernant non seulement la prévention des accidents, mais aussi la protection de la santé des personnes et celle de l'environnement.

Il précise, en outre, les conditions nécessaires à la délivrance de l'autorisation de création, en faisant toute leur place aux mesures de prévention et de limitation, conformément à la Charte de l'environnement.

Par ailleurs, il affiche clairement que le risque zéro n'existe pas et que les mesures prises ont pour objet de prévenir et de limiter les risques dans le cadre des connaissances scientifiques et techniques du moment.

Le Gouvernement estime que de telles dispositions font partie intégrante de la transparence et du respect que nous devons à nos concitoyens.

Enfin, ce projet de loi donne à la Haute autorité de sûreté nucléaire le pouvoir d'imposer à l'exploitant des prescriptions techniques complémentaires tout au long de la vie de l'installation, y compris lors de son démantèlement, par exemple pour demander la correction d'une anomalie ou pour prévenir un risque particulier identifié.

En conclusion, je voudrais insister sur le fait que le projet de loi qui est soumis à votre examen, mesdames, messieurs les sénateurs, est un texte important, puisque c'est le premier à être soumis au Parlement en vue de donner un cadre législatif général aux activités nucléaires et à leur contrôle.

Hormis le fait qu'il crée une Haute autorité de sûreté nucléaire, il prend acte des aspirations de notre société en matière de transparence et met la législation en cohérence avec la pratique, en portant le secteur nucléaire à la pointe de ce domaine.

Ce texte est indispensable pour fonder le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sur des bases solides, au moment même où notre pays est appelé à prendre des décisions importantes en matière de nucléaire civil.

Le Gouvernement entend aujourd'hui faire aboutir ce texte très attendu depuis de nombreuses années, souvent annoncé, mais toujours reporté.

Telles sont, monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, les précisions que souhaitait vous apporter le Gouvernement.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France peut être fière de ses réalisations dans le domaine nucléaire !

Celles-ci constituent, en effet, une véritable réussite, non seulement technique et économique, mais également environnementale eu égard à l'enjeu majeur du réchauffement climatique.

Elles représentent également une réussite en matière de sécurité et, de plus en plus, en termes de transparence.

S'agissant de la sécurité, il convient de rappeler qu'elle recouvre tout à la fois la sécurité civile en cas d'accident, la protection des installations contre les actes de malveillance, ainsi que, et surtout, la sûreté nucléaire, autrement dit le fonctionnement sécurisé des installations, sans oublier la radioprotection, autrement dit la protection maximale des personnes et de l'environnement contre les effets des rayonnements ionisants.

Dans tous ces domaines, la France fait figure de pays de référence, et ce grâce à une administration très compétente quant au suivi des installations et le contrôle de la sûreté.

Il convient de noter que, si le principal point faible a longtemps été l'insuffisance des effectifs des services de l'État chargés de la radioprotection, la situation s'est fortement améliorée, puisque ces effectifs sont passés de cinq inspecteurs en 1999 à plus d'une centaine aujourd'hui.

S'agissant de la transparence, il est vrai que les malentendus de Tchernobyl sont encore présents ; nous avons d'ailleurs tenu à en dresser le constat dans notre rapport écrit.

Néanmoins, dans ce domaine également, la situation a grandement évolué depuis le début des années quatre-vingts, notamment grâce à la création des commissions locales d'information, les fameuses CLI, qu'a évoquées Mme la ministre, et qui associent la population vivant autour de chaque installation nucléaire de base, ainsi que par le biais de procédures de débat public.

C'est ainsi que deux débats publics ont eu lieu depuis quelque mois : l'un au sujet de la centrale EPR de Flamanville, ...

et l'autre concernant la question des déchets nucléaires.

Je le répète : nous n'avons pas à rougir de ce qui a été réalisé depuis un demi-siècle d'excellence française.

En revanche, il est une chose que l'on sait beaucoup moins, c'est que tout ce qui a été mis en place pendant quarante ans en matière de sûreté nucléaire et de transparence l'a été quasiment sans base législative !

En fait, la seule base légale actuelle se résume à deux petites lignes de la loi de 1961 portant sur la pollution de l'air et les odeurs, et permettant aux installations nucléaires de disposer de règles spécifiques, distinctes de celles qui sont applicables aux installations classées.

Certes, en août 2004 - assez récemment donc - un régime de la radioprotection a été adopté dans le cadre de la loi relative à la politique de santé publique, mais, pour le reste, nous ne disposons toujours pas de texte législatif.

En fait, le régime de sûreté des installations repose essentiellement sur un décret de 1963, ainsi que - disons-le - sur les bonnes pratiques de l'administration et des exploitants qui se sont progressivement érigées en doctrine.

En matière de transparence également, beaucoup a reposé sur les circulaires et les bonnes pratiques.

Quant à la loi, que nous connaissons tous, sur l'accès aux documents administratifs en général, avec la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, elle ne s'applique exclusivement qu'aux services publics.

Dès lors, le constat est clair : si le nucléaire français répond aux meilleurs standards de sécurité technique, il lui manque, toutefois, une réelle sécurité juridique.

En effet, il n'est pas normal que la partie législative du code de l'environnement consacre un titre entier aux installations classées, alors que rien n'est prévu pour les installations nucléaires !

D'ailleurs, mes chers collègues, nous pouvons nous féliciter qu'un certain consensus se soit fait jour sur le cadre légal dont a tant besoin le secteur nucléaire français.

J'en veux pour preuve que, jusqu'au 22 février dernier, le projet de loi qui nous était soumis ne différait en rien de celui qu'avait déposé Mme Bachelot en 2002, et qui reprenait lui-même les termes du projet de loi présenté en 2001 par Mme Dominique Voynet, au nom du gouvernement Jospin.

Le texte que nous examinons aujourd'hui reprend d'ailleurs très largement le projet de loi initial.

Cela étant dit, sans remettre en cause la base qui a été léguée par les gouvernements successifs, le texte dont nous discutons va plus loin dans la recherche d'un cadre au sein duquel les missions de chacun sont clairement définies.

À ce titre, il transforme les actuels services interministériels de l'Autorité de sûreté nucléaire en une autorité administrative dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire », qui sera également compétente en matière de radioprotection.

Je laisserai à mon collègue Bruno Sido le soin de revenir plus avant sur la création de cette Haute autorité.

En effet, conformément à la répartition des tâches entre les deux rapporteurs de la commission des affaires économiques, Bruno Sido vous présentera plus particulièrement les résultats de son travail sur les titres I, II et III.

Pour ma part, je traiterai des titres IV et V du projet de loi, qui regroupent respectivement les articles 12 à 29 et 31 à 38.

Le titre IV, qui comprend donc les articles 12 à 29 , constitue une avancée essentielle, après environ un demi-siècle de réalisations nucléaires françaises en ce qu'il institue le premier régime légal complet en matière d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives.

Sont ainsi désormais définis dans la loi l'ensemble des actes, allant des autorisations de création jusqu'au démantèlement des installations, en passant par les contrôles réalisés par les inspecteurs, ainsi que les sanctions pénales applicables en cas de manquement aux dispositions prévues.

Le point de départ de ce régime a été celui qui est aujourd'hui applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Les règles des installations classées ont été adaptées, en tant que de besoin, au secteur nucléaire, afin de tenir compte de ses spécificités. C'est ainsi, par exemple, que les prérogatives des inspecteurs sont plus importantes en matière nucléaire s'agissant de l'accès aux installations.

De la même façon, le régime des installations nucléaires de base est adapté à l'intervention possible de deux autorités de l'État, à savoir les services des ministères, d'une part, et la Haute autorité de sûreté, d'autre part.

Les décisions les plus importantes, telles que la création d'une installation ou sa mise à l'arrêt définitif, continuent de relever de la seule compétence gouvernementale.

J'ajoute que le travail de mise en cohérence avec la création de la Haute autorité ne se limite d'ailleurs pas au nouveau régime des installations nucléaires de base.

Quant au titre V, il tend à rendre cohérentes les innovations du présent projet de loi avec le droit existant, qu'il s'agisse du code de la santé publique, du code du travail ou des règles applicable en matière de police des transports.

Sur ces titres IV et V, la commission des affaires économiques présentera plusieurs amendements, dont je vous livre ici l'essentiel, mes chers collègues.

Je commence par le titre IV.

À l'article 13, la commission propose de mieux préciser les compétences du Gouvernement et de la Haute autorité, en donnant à cette dernière le pouvoir d'autoriser la mise en service des installations nucléaires de base, les INB, en prévoyant que celles qui présentent des risques graves peuvent voir leur fonctionnement suspendu par arrêté du ministre, en rétablissant le parallélisme des formes pour les décisions relatives aux INB qui n'auront pas été mises en service dans le délai fixé par le décret d'autorisation.

À l'article 14, votre commission souhaite aligner les dispositions relatives aux permis de construire des INB sur celles qui régissent les installations classées pour la protection de l'environnement.

À l'article 17, elle vous soumettra des amendements qui visent à rendre plus efficaces les consignations financières imposées aux exploitants, à clarifier la portée des mesures transitoires décidées par la Haute autorité de sûreté nucléaire et à encadrer très strictement le droit laissé au ministre de s'opposer à une décision individuelle prise par cette instance.

À l'article 20, nous proposons de préciser les pouvoirs du juge en matière de consignations financières.

À l'article 23, un amendement vous sera soumis afin que soient mieux définies les conditions dans lesquelles les prélèvements d'échantillons seront réalisés.

Nous souhaitons aussi modifier l'article 24 du projet de loi, afin de mieux proportionner les sanctions pénales à la gravité des infractions, et encadrer, à l'article 30, les obligations de déclaration des incidents ou accidents.

S'agissant du titre V, les amendements de votre commission des affaires économiques visent à rétablir, à l'article 31, le parallélisme des procédures en matière de retrait d'autorisation des activités nucléaires de faible importance.

Enfin, par un article additionnel après l'article 33, nous prévoyons de mettre le code de la défense en cohérence avec les dispositions du projet de loi.

À tous ces amendements s'ajouteront, bien sûr, ceux qui seront présentés par mon collègue Bruno Sido.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'appellerai une fois de plus votre attention sur l'importance de ce texte pour notre démocratie. Il ne faudra pas attendre longtemps pour en apprécier tout le bénéfice.

En effet, lorsque nous reviendrons dans cet hémicycle, dans quelques mois, pour traiter de la question des déchets nucléaires, le cadre légal que nous créons aujourd'hui nous procurera, me semble-t-il, la sérénité et les garanties de transparence indispensables pour faire les choix que nos concitoyens attendent.

Le débat qui s'ouvre aujourd'hui au Sénat marque le début d'une nouvelle ère dans la manière dont la Nation et ses représentants abordent les questions nucléaires. Votre commission des affaires économiques s'en félicite.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme vient de le rappeler notre collègue Henri Revol, le projet de loi qui nous est soumis vise à combler de réelles lacunes.

Lacunes du cadre juridique des installations nucléaires de base, c'est-à-dire des installations les plus importantes. Le projet de loi institue - enfin ! - un régime légal pour ces installations, régime que les amendements présentés par Henri Revol au nom de la commission améliorent substantiellement.

Lacunes encore dans la chaîne de confiance qui doit relier nos concitoyens à des activités si essentielles pour notre pays.

Vingt ans après l'accident de Tchernobyl, les interrogations qui portent sur les activités nucléaires ont changé. L'intérêt du nucléaire est largement reconnu, dans un contexte de crise énergétique et, surtout, pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique.

Néanmoins, des questions subsistent, fondées ou non, sur la transparence des activités nucléaires, sur ce qui se passe réellement dans les centrales et sur la gestion des déchets.

C'est d'ailleurs sur le problème de la transparence, au sens large, que j'ai été mandaté par la commission des affaires économiques, puisque, comme vous l'a indiqué Henri Revol, j'ai eu pour mission d'être le rapporteur des titres Ier, II et III du projet de loi.

Le titre Ier regroupe les articles 1 et 2, qui soumettent toutes les activités nucléaires - y compris celles relatives à la défense, ce qui constitue une garantie démocratique importante - à plusieurs principes fondamentaux, telles que les principes de précaution ou d'information.

Le titre II comprend les articles 2 bis à 2 duodecies, qui ont été introduits par lettre rectificative. Ils instituent la Haute autorité de sûreté nucléaire, une autorité administrative indépendante compétente pour le contrôle de la sûreté et de la radioprotection. La création de cette instance procède du souhait formulé par le Président de la République et permet de répondre à une double attente.

D'une part, en effet, en matière d'énergie nucléaire, le Gouvernement, à la fois initiateur, promoteur, financeur, exploitant, actionnaire et contrôleur, a longtemps été juge et partie. Les standards internationaux, issus de l'expérience d'autres grands pays nucléaires, amènent aujourd'hui à chercher une répartition des rôles plus claire, sans mélange des genres entre les acteurs de la filière nucléaire.

D'autre part, une plus grande transparence dans les fonctions des différents intervenants, constitutive d'un pacte de confiance avec les Français, permettra d'accompagner, dans un climat serein et apaisé, les grands projets du nucléaire français, qu'il s'agisse du lancement effectif de l'EPR, de la préparation des réacteurs de quatrième génération ou de la recherche sur la fusion nucléaire, à travers le projet ITER.

S'il est un domaine où une autorité administrative indépendante pouvait se justifier, c'est bien celui du contrôle de la sûreté nucléaire ! Toutefois, mes chers collègues, compte tenu des enjeux qui s'attachent à ce secteur, cette instance ne peut bien évidemment pas être une autorité administrative indépendante comme les autres.

Vous ne serez donc pas surpris de voir à quel point la répartition des compétences entre les ministres et la Haute autorité a été précisée, ciselée, à la fois par le projet de loi et par les amendements que vous proposera votre commission. Le but recherché a toujours été le même : être « gagnant-gagnant ».

Il s'agit pour nous, en effet, d'être gagnants à la fois en accroissant l'indépendance et la transparence, afin d'augmenter la confiance dans la sûreté nucléaire, et en préservant l'essentiel des attributions du pouvoir politique dans ce domaine stratégique. Je crois sincèrement que nous y sommes parvenus, puisque la répartition des rôles est claire.

Le Gouvernement est seul compétent pour définir les règles du jeu, c'est-à-dire la réglementation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ; quant à la Haute autorité, elle a pour mission de contrôler le respect de ces règles, c'est-à-dire de réaliser les inspections sur le terrain et de prendre les sanctions qui s'imposent en cas de manquement.

La politique nucléaire, c'est-à-dire la décision de créer ou de fermer définitivement une installation nucléaire, demeure bien évidemment une compétence exclusive du pouvoir politique, c'est-à-dire du Premier ministre, et non de la Haute autorité. Celle-ci, je le rappelle, est chargée seulement de veiller au respect de la réglementation gouvernementale. Nous reviendrons plus précisément sur ce partage des rôles lors de la discussion du texte.

J'en viens à l'organisation de la Haute autorité. Cette instance sera dirigée par un collège de cinq membres nommés par le Président de la République, pour trois d'entre eux, et par les présidents des assemblées, pour les deux autres.

Le titre II du projet de loi entoure la nomination, l'entrée en fonction et les obligations des membres de la Haute autorité de nombreuses garanties d'indépendance, que je vous proposerai de renforcer encore.

Les contrôles sur le terrain seront réalisés par les services de la Haute autorité. Ceux-ci seront constitués essentiellement grâce au transfert des services de l'autorité de sûreté nucléaire actuelle, qui se trouve placée sous la tutelle conjointe des ministres de l'environnement et de l'industrie.

Pour les fonctionnaires et les agents contractuels concernés, ce transfert sera bien sûr entouré de toutes les garanties de continuité de carrière. Il n'y a, de toute façon, aucune difficulté de principe puisque, nous ne le répéterons jamais assez, la Haute autorité de sûreté nucléaire, c'est l'État !

Comme la quasi-totalité des trente-deux autorités administratives indépendantes françaises, cette structure ne disposera pas de la personnalité morale ; elle ne sera qu'un service de l'État. C'est donc toujours ce dernier, grâce à ses fonctionnaires, qui contrôlera le respect des règles de sûreté nucléaire en France ; la Haute autorité remplira seulement ses missions indépendamment des services qui définissent ces règles. C'est cela l'indépendance, ni plus ni moins !

J'achèverai mon propos relatif aux services de la Haute autorité en faisant part de la préoccupation de la commission, qui s'inquiète de voir les services ministériels conserver auprès d'eux les experts dont le Gouvernement a besoin pour exercer les attributions très importantes qui demeureront les siennes. Madame la ministre, nous vous demanderons des assurances sur ce point.

J'en viens au titre III, qui comprend les articles 3 à 11. Ceux-ci traitent de la transparence et de l'information, et constituent donc l'un des acquis fondamentaux de ce projet de loi qui nous a été légué par la majorité politique précédente.

Ce titre renforce le droit à l'information, en étendant à l'ensemble des exploitants d'installations nucléaires l'obligation de communiquer les informations relatives à la sûreté et à la radioprotection. Il procure aussi un véritable cadre légal aux commissions locales d'information, les CLI, mises en place avec succès depuis vingt-cinq ans, sur la base d'une simple circulaire signée en 1981 par M. Pierre Mauroy, alors Premier ministre.

Enfin, il institue un Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui doit permettre de faire vivre le débat au niveau national, comme il existe au niveau local autour d'une installation, grâce aux CLI.

Les dispositifs existants se trouvent donc fortement renforcés, d'autant qu'ils s'ajoutent à d'autres, qui ne sont pas repris ici, tels que les débats publics menés avec les citoyens. De tels débats ont été particulièrement réussis ces derniers mois, qu'il s'agisse du projet de centrale EPR à Flamanville ou de la gestion des déchets nucléaires.

Sur ce titre également, votre commission vous proposera de nombreux amendements, car la transparence constitue bien l'élément central du pacte de confiance que j'évoquais voilà quelques instants.

J'aborde maintenant les principaux amendements que votre commission vous proposera sur les titres Ier, II et III.

S'agissant du titre Ier, votre commission vous propose essentiellement de soumettre les activités nucléaires aux principes d'action préventive et de responsabilité des exploitants.

En ce qui concerne le titre II, relatif à la création de la Haute autorité de sûreté nucléaire, votre commission souhaite sécuriser encore davantage le fonctionnement de cette structure, en dissipant les zones d'ombres qui subsisteraient dans la définition des compétences respectives du Gouvernement et de la Haute autorité, mais aussi en renforçant les garanties d'indépendance et les obligations des cinq membres du collège de la Haute autorité.

Enfin, au titre III, votre commission souhaite renforcer et mieux définir les obligations d'information qui sont imposées aux exploitants et à l'État.

S'agissant des commissions locales d'information, votre commission vous proposera une nouvelle rédaction globale de l'article 6 du projet de loi, qui vise essentiellement à permettre la création de CLI chaque fois que cela est nécessaire, et à mieux garantir leur efficacité, leur indépendance et leur représentativité.

Quant au « Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire », il est prévu d'en réformer l'intitulé et la composition et d'en préciser substantiellement les missions.

Enfin, nous proposerons un amendement qui améliorerait très sensiblement les garanties en cas d'accident nucléaire.

Telle est donc l'économie générale des amendements qui, associés à ceux que vous a présentés Henri Revol, constituent la contribution de votre commission des affaires économiques à ce texte majeur et innovant.

Nous pouvons être réellement fiers des performances de notre pays en matière nucléaire. Espérons que, demain, les Français seront fiers également des garanties juridiques exemplaires que le législateur aura su donner à ce secteur essentiel pour le présent comme pour l'avenir.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

M. le président du Sénat a reçu de M. Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement, la lettre suivante :

« Monsieur le président,

« En application de l'article 48 de la Constitution et de l'article 29 du règlement du Sénat, le Gouvernement modifie comme suit l'ordre du jour prioritaire du Sénat :

« Jeudi 9 mars, le matin :

« - lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour l'égalité des chances ;

« - suite du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Jeudi 9 mars, l'après-midi après les questions d'actualité au Gouvernement et, éventuellement, le soir :

« - lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi tendant à lutter contre les violences à l'égard des femmes et notamment au sein des couples ;

« - suite du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de mes sentiments fidèles et dévoués.

« Signé : HENRI CUQ »

Acte est donné de cette communication.

Nous reprenons la discussion du projet de loi pour la transparence et la sécurité en matière nucléaire.

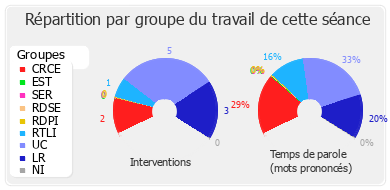

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 75 minutes ;

Groupe socialiste, 49 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 20 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique et social européen, 12 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Bernard Piras.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une fois n'étant pas coutume, je ne vous cacherai pas ma satisfaction ni celle des collègues de mon groupe de voir le projet de loi sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire venir en débat au Sénat.

Cette satisfaction est d'autant plus compréhensible si l'on tient compte de l'historique de ce texte, qu'il me semble important de rappeler brièvement.

En 1998, Lionel Jospin, alors Premier ministre, rappelait « l'importance qu'il - le gouvernement de l'époque - attachait au respect des règles démocratiques et de transparence, ainsi que la nécessité de séparer clairement les fonctions de contrôleur et d'exploitant ». À cette fin, il annonçait qu'il présenterait des dispositions législatives sur ce sujet, reposant notamment sur la création d'une autorité indépendante.

Le 6 mars 1998, il confiait à Jean-Yves Le Déaut, député de Meurthe-et-Moselle, une mission ayant pour objet « d'évaluer le système actuel de contrôle et d'expertise, pour les deux grandes fonctions qui le composent : sûreté et protection de l'environnement, radioprotection pour les travailleurs de l'industrie nucléaire et pour la population ».

Il en ressortit un projet de loi sur la transparence, le contrôle et la sécurité en matière nucléaire. Le rapporteur faisait observer : « Le nucléaire brille par son absence du domaine de la loi et du contrôle parlementaire. Je me suis donc également efforcé de dessiner le contour d'une loi sur la transparence, le contrôle et la sécurité nucléaire ».

L'absence effarante de base législative relative au contrôle de la sûreté nucléaire des grandes installations nucléaires signifie que le Parlement n'a jamais eu à intervenir directement sur cette question, ô combien cruciale, pour la santé des citoyens qu'il représente. Cela explique en grande partie la suspicion actuelle de l'opinion publique à l'égard du nucléaire.

Ce projet de loi a été déposé pour la première fois sur le bureau de l'Assemblée nationale le 4 juillet 2001 par Mme Dominique Voynet, désormais sénatrice, qui était à l'époque ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Il a été intégralement repris, sous le gouvernement Raffarin, par Mme Roselyne Bachelot, alors ministre de l'écologie et du développement durable, et il a été enregistré au Sénat le 18 juin 2002.

À plusieurs reprises - notamment lors des débats sur les questions énergétiques, sur le projet de loi portant modification du statut EDF et GDF, et sur la loi d'orientation sur l'énergie -, le groupe socialiste du Sénat a déposé des amendements reprenant des articles de ce projet de loi originel. À plusieurs occasions, il a réclamé son inscription à l'ordre du jour. Il aura donc fallu attendre près de cinq ans pour que le projet de loi soit finalement examiné.

Vous comprendrez notre joie de constater que le Gouvernement a enfin entendu raison. Il devenait en effet urgent que le Parlement examine ce projet de loi visant à accroître la transparence en matière nucléaire, dans le contexte actuel de restructuration du secteur énergétique et de transformation de l'un des principaux exploitants de la filière électronucléaire en société anonyme.

Malheureusement, cette satisfaction a été de courte durée eu égard à la procédure suivie pour l'examen de ce texte, le postulat étant de clarifier le débat sur le nucléaire, préalable indispensable à un changement radical de l'approche du nucléaire visant à rassurer la population.

Je ne souhaite pas m'attarder sur les atermoiements successifs, avec une inscription à l'ordre du jour du projet de loi, puis son ajournement à la suite de l'annonce du Président de la République de la création d'une autorité indépendante chargée du contrôle de la sécurité nucléaire, de la radioprotection et de l'information, enfin, l'adoption d'une lettre rectificative venant notablement modifier le texte originel.

Avouez, madame la ministre, que, sur la forme, ces décisions contradictoires sont symptomatiques d'un dysfonctionnement majeur au sein de l'exécutif ! De surcroît, ce cheminement chaotique a fortement perturbé le travail préparatoire des sénateurs.

Pour achever ce parcours allant à l'encontre de l'objectif fixé, la déclaration d'urgence pour ce projet de loi constitue une faute politique grave. Pourquoi abréger ce débat tant attendu et si nécessaire ? Vous ne pouvez pas justifier cette décision par une volonté présupposée de l'opposition de vouloir tronquer ou retarder le débat.

Comme le démontre l'historique du projet de loi, notre volonté de participer à l'élaboration d'un texte de qualité ne peut être mise en doute. Cette décision d'abréger est source de suspicion, alors que notre objectif - commun je l'espère - est de bannir ce sentiment du débat sur le nucléaire.

Cette transparence, dont nous débattons, est cruellement absente de la procédure suivie.

Si au moins le temps passé à attendre que le Parlement se prononce avait permis l'élaboration d'un texte mûri... En fait, l'improvisation est manifeste et risque de se révéler préjudiciable. Comme cela est rappelé à juste titre dans l'exposé des motifs, « l'acceptation des activités nucléaires par le public repose notamment sur la confiance ». Ce cafouillage malvenu risque d'avoir une nouvelle fois entamé cette confiance qu'il nous revient pourtant de favoriser.

Les quatorze nouveaux articles composant le titre II et créant la nouvelle Haute autorité de sûreté nucléaire sont particulièrement indigestes. Compte tenu des nombreux amendements que les rapporteurs ont préparés sur ce titre, ceux-ci seront sans doute d'accord avec moi pour reconnaître que le texte proposé devait être amélioré. Sur le fond, il pose un certain nombre de problèmes sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir lors de la discussion des articles. Quoi qu'il en soit, toutes ces démarches s'accommodent difficilement avec la volonté affichée d'améliorer la confiance des Français dans le nucléaire.

Les raisons qui ont soudainement poussé la majorité à l'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Parlement sont sans doute multiples. L'approche du vingtième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, à savoir le 26 avril 2006, n'est sans doute pas anodine, d'où l'importance, à titre liminaire, de rappeler l'historique de ce texte et de rétablir sa paternité.

Dans la conscience et la mémoire collectives, ce dramatique évènement est présent et influe fortement sur la position suspicieuse et craintive de nombreux citoyens face au nucléaire. Je ne m'attarderai pas sur la gestion par les autorités françaises de cet évènement, mais le flou et l'incertitude persistants, notamment quant aux répercussions sur la santé publique, n'ont fait et ne font qu'entretenir le sentiment de méfiance.

Sans doute, la situation actuelle et future du marché de l'énergie légitime de manière plus objective, s'il en était encore besoin, le débat que nous avons aujourd'hui. Ce marché est soumis à de nombreuses contraintes : une contrainte démographique, l'accroissement de la population engendrant un besoin énergétique accru ; une contrainte environnementale, liée au réchauffement climatique et l'épuisement progressif des énergies fossiles ; une contrainte géopolitique, compte tenu de la localisation des ressources dans des zones politiquement peu stables ; enfin, une contrainte politique, l'indépendance énergétique étant une préoccupation majeure.

L'énergie nucléaire répond à ces contraintes. Cependant, cela ne doit pas conduire au « tout nucléaire » et il faut absolument tout mettre en oeuvre pour favoriser le développement des énergies renouvelables, qui présentent également de réels et indiscutables avantages.

Le rôle important que le nucléaire sera donc amené à jouer dans les décennies futures justifie pleinement un texte visant à en garantir la transparence et la sécurité. Au regard de l'avenir qui se dessine, ce texte fondateur s'avère même un préalable indispensable.

Il est d'autant plus indispensable qu'il s'inscrit dans un contexte nouveau, sur fond de dérégulation et de privatisation de la filière électronucléaire avec l'ouverture du capital d'EDF, ou de celle, éventuelle, du capital d'AREVA. Mes collègues de l'Assemblée nationale ont, à juste titre, demandé la création d'une commission d'enquête sur les risques engendrés par l'évolution du statut de la filière nucléaire. Je partage pleinement l'idée que « la privatisation de la filière nucléaire est source d'un foisonnement de risques et que des efforts de transparence et d'information sur ce sujet hautement sensible pour nos concitoyens doivent être faits ».

Un tel contexte exige que soient formalisées dans une loi les contraintes et obligations auxquelles seront soumis les exploitants en matière de transparence et de contrôles.

La répétition étant pédagogique, rappelons encore une fois que, au-delà des mesures techniques qui découleront de ce texte, il s'agit avant tout d'adresser aux Français un signal de confiance.

Or le mariage surprise de Gaz de France et de Suez a brouillé le message. Nul besoin de s'attarder sur l'improvisation et la précipitation avec lesquelles cette opération a été conduite. En revanche, je tiens à rappeler que j'étais présent lorsque le Gouvernement avait donné sa parole que la limite des 70 % de capital détenu par l'Etat ne serait pas remise en cause. La valeur de vos engagements est ainsi bien relative, alors que, selon les propos tenus par le Président de la République lors de son allocution du 5 janvier 2006, l'action du Gouvernement doit « faire progresser encore la confiance ».

Avec le nucléaire, le danger encouru est d'une autre ampleur et l'instauration de garde-fous est primordiale. Comme le titrait récemment un quotidien, le secteur énergétique est en ébullition, et ce qui se passe actuellement entre le groupe allemand EON et l'espagnol ENDESA ne peut que nous inquiéter.

Qui peut garantir que nos centrales nucléaires ne seront pas un jour entre les mains de personnes dont la sécurité sera loin d'être la priorité, s'il s'agit d'abord de servir des dividendes élevés aux actionnaires comme c'est la règle aujourd'hui ? Vous, madame la ministre ?...

La filière électronucléaire pourrait-elle échapper à cette logique alors que l'un de ses exploitants principaux vient d'ouvrir son capital ? Une dilution de son capital public sera si vite arrivée dans le cadre d'une OPA ou tout simplement d'une fusion-acquisition avec un autre opérateur européen ou non !

Un regroupement d'EDF et de GDF, comme nous l'avions réclamé lors de l'examen du projet de loi sur le statut d'EDF et de GDF, aurait seul permis d'éviter que nous prenions le risque de verser dans de telles logiques en plaçant ces entreprises sous la coupe des marchés financiers.

Les exemples d'ENRON et de Parmalat n'auront donc pas suffi à nous rendre plus sages...

Je me souviens encore des propos tenus par Patrick Devedjian en juin 2004 : « Il n'y aura pas de privatisation parce qu'EDF c'est le nucléaire, et qu'une centrale nucléaire, ce n'est pas une centrale téléphonique ! Un gouvernement ne prendra jamais le risque de privatiser l'opérateur des centrales nucléaires. »

Nous y arrivons pourtant, à petits pas, mais sûrement... d'abord en cassant les synergies qui existaient entre EDF et GDF et en empêchant d'en faire un grand groupe énergétique de service public ; ensuite, en mettant en concurrence ces deux grandes entreprises.

Le rapprochement d'EDF et de GDF pouvait aussi s'analyser en termes de projet industriel et de culture de service public à préserver à l'heure où l'on se soumet désormais plus volontiers aux ordres des marchés financiers ou à la satisfaction des actionnaires.

Sous l'angle de l'accès à l'information et du contrôle des installations nucléaires de base, c'est la question de la régulation et de la place du politique dans le domaine nucléaire qui est ici posée face à l'emprise de plus en plus importante d'une régulation marchande et actionnariale. Une telle régulation fait peser de fortes contraintes en termes d'exigence de rentabilité sur le court terme.

Est-ce compatible avec les exigences de sûreté, dans un secteur comme le nucléaire, où les risques sont plus importants qu'ailleurs ?

Vous comprendrez aussi, madame la ministre, l'importance que revêt, dans ce contexte, le partage des rôles entre la Haute autorité de sûreté nucléaire, le politique - et le pouvoir réglementaire dont il dispose - et enfin le Haut comité à la transparence créé par l'article 7 du projet de loi.

Enfin, toujours sur cette question de la régulation, on remarquera par exemple que le faible coût de notre énergie nucléaire n'aura pas permis d'éviter que nos tarifs soient alignés sur les prix mondiaux, contribuant à la hausse du prix de l'électricité. Cette hausse des tarifs est préjudiciable à tous les usagers ; elle remet en cause in fine le service public de l'électricité.

Cette hausse des prix est également préjudiciable aux gros consommateurs d'électricité, pour lesquels la facture énergétique constitue un élément de compétitivité, sans compter le risque de délocalisation que cela crée.

Ce qui légitime l'action législative, c'est la recherche du progrès et, en la circonstance, l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce n'est pas l'augmentation des dividendes versés aux actionnaires.

Ainsi, il faut absolument prendre conscience qu'une loi sur la transparence et la sécurité est non seulement justifiée, mais aussi rendue vitale et urgente par le contexte actuel.

Avant d'aborder directement le contenu du texte qui nous est proposé, il fallait donc bien rappeler l'historique et le contexte dans lequel il est présenté, ainsi que les raisons pour lesquelles nous sommes finalement satisfaits de le voir inscrit à l'ordre du jour. Il n'en demeure pas moins que certaines des nouvelles dispositions du projet de loi rectifié ne nous conviennent guère et nous aurons l'occasion d'y revenir. Ainsi, je tiens à le souligner, sur de nombreux aspects, la nouvelle Haute autorité est loin d'être satisfaisante ; mon collègue et ami Daniel Raoul ne manquera pas d'y revenir.

Indépendamment des aspects parfois techniques de ce projet de loi, quelle est sa véritable ambition, puisque les mesures techniques sont là pour la mettre en oeuvre et non pour la masquer ? C'est de donner, ou plutôt redonner confiance au public dans le nucléaire. Une telle transparence passe forcément par une clarification, une dissociation et une identification des compétences.

La transparence et la sécurité doivent être garanties pour l'ensemble du processus nucléaire : extraction, production, utilisation, recyclage et stockage. De même, si les grandes options nucléaires doivent rester de la compétence du pouvoir politique en tant que représentant du peuple souverain, les décisions visant à la sûreté et à la transparence des installations nucléaires peuvent ainsi relever d'une autorité indépendante des exploitants et du Gouvernement. Or une Haute autorité ne peut pas bénéficier de pouvoirs exorbitants en lieu et place du politique, et son activité doit être contrôlée par le Parlement.

La question de la confiance dans le nucléaire va de pair avec celle de la transparence et du droit à l'information du public sur les risques nucléaires. Certes, dans ce domaine, des progrès ont été réalisés : mise en place de la Commission nationale du débat public, organisation de débats publics sur l'EPR ou sur les déchets, rôle des commissions locales d'information, les CLI, et de l'Association nationale des commissions locales d'information, l'ANCLI. Mais beaucoup reste à faire.

À ce titre, ce projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire doit notamment être l'occasion d'affirmer clairement la mission d'information, de suivi et d'expertise des commissions locales, cette reconnaissance devant déboucher sur la mise à disposition de moyens et de compétences pour en assurer la mise en oeuvre effective. Or, les mesures proposées étant notoirement insuffisantes, voire dangereuses, nous proposerons plusieurs amendements en ce sens, et ceux-ci sont aussi pertinents que ceux de la commission, madame la ministre !

Mme Nelly Olin, ministre, et M. Bruno Sido, rapporteur. Nous n'en doutons pas !

Sourires

Les débats publics actuels autour de l'EPR ou des déchets se sont parfois déroulés dans un contexte très houleux. À ce titre, l'annonce, le 5 janvier dernier, par le Président de la République du lancement de l'EPR à Flamanville, alors que le débat public n'était pas encore terminé, a constitué un mauvais signal donné à tous.

En effet, comment, d'un côté, vouloir restaurer la confiance autour du nucléaire, notamment à travers ce projet de loi, et, de l'autre, court-circuiter le débat public et les tentatives de démocratie de proximité ?

D'ailleurs, dans une lettre adressée au Président de la République, le président de l'ANCLI a lui-même soulevé ce problème : « Votre intention politique ne peut, en l'espèce, se substituer à la décision juridique et à l'autorisation administrative. Celles-ci ne peuvent être prises avant la publication du bilan du débat public. Dès lors, où est le respect de la participation des citoyens au débat public ? »

Ce faisant, vous aurez du mal à redonner la confiance aux Français, madame la ministre !

Disons-le autrement, pourquoi mettre la charrue avant les boeufs et court-circuiter le bon déroulement et la transparence du débat ? Tout cela n'est pas crédible et dessert l'objectif visé par ce projet de loi tel qu'il a été envisagé.

Faut-il encore souligner que la question de la transparence renvoie avant tout à celle de l'accessibilité à l'information, y compris à certaines données techniques ? Or c'est aussi là que le bât blesse, puisqu'il s'agit de délimiter des frontières afin que la protection des données industrielles puisse être aussi assurée. C'est ce que souligne Jean-Yves Le Déaut dans son rapport : « Il y a un délicat compromis à trouver entre devoir d'information du public et devoir de protection des industriels ». Comme nous le verrons, c'est aussi l'un des enjeux de ce projet de loi.

En ce qui concerne l'expert public, à savoir l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, son indépendance doit être mieux garantie.

Monsieur le président, l'intérêt du Sénat est d'écouter M. Piras, car ce qu'il dit est très intéressant !

L'IRSN ne doit pas tomber sous la coupe de la Haute autorité, au risque de mélanger les rôles de prescripteur et de contrôleur, qui doivent être bien séparés. En outre, les CLI doivent voir leur mission d'information renforcée et leur composition élargie. Quant à l'ANCLI, elle doit être reconnue par ce projet de loi. Tels sont quelques exemples de nos propositions d'amendements.

J'en reviens maintenant au dispositif consacré à la Haute autorité indépendante. Au regard de son importance, nous regrettons vivement d'avoir eu si peu de temps pour l'analyser. Malgré tout, il nous a paru comporter de réels et graves défauts, pour ne pas dire anomalies.

En effet, être indépendant ne veut pas dire ne pas rendre des comptes. Or cette autorité apparaît comme un démembrement de l'administration donnant tous les moyens humains, financiers et techniques à un collège de cinq personnes. Elle dispose de pouvoirs juridiques très importants pour édicter des règlements et effectuer des contrôles. Elle échappe donc à tout contrôle hiérarchique et politique, que ce soit du Parlement ou du Gouvernement. Sur ce point, il est très regrettable que vous n'ayez pas retenu la proposition de Jean-Yves Le Déaut de créer une « commission parlementaire spécifique chargée du contrôle de l'autorité administrative indépendante ». Cet aspect est primordial : la représentation nationale ne peut, une nouvelle fois, être écartée, cette mission de surveillance relevant clairement de sa compétence.

Ainsi, l'autorité indépendante posséderait, selon le texte, un pouvoir de règlement, de contrôle et d'information. La concentration de ces trois pouvoirs dans les mains d'une autorité indépendante est dangereuse et ne peut, en aucune manière, garantir la transparence en faveur de laquelle nous débattons ici. L'idée, comme certains l'ont souligné, n'est pas de créer « une dictature technocratique indépendante de l'État, mais dépendante du pouvoir nucléaire ».

Le champ de compétence de cette Haute autorité doit donc être repensé. Il semble d'ailleurs, madame la ministre, que cet avis soit partagé par les rapporteurs de la commission des affaires économiques.

La Haute autorité étant pourvue de tels pouvoirs, sa composition devient cruciale. Or, sur ce point également, ce que vous proposez est loin d'être satisfaisant. Tout est réuni pour que les personnes désignées soient issues du pouvoir nucléaire. À la lumière de ces critiques, vous comprendrez, mes chers collègues, que le dispositif consacré à cette Haute autorité, tel qu'il est proposé, est fort éloigné du projet originel.

Dans le cadre de cette discussion générale, je n'entrerai pas plus dans le détail de nos propositions, car nous le ferons lors de l'examen des articles. Globalement, il doit ressortir de ce texte de loi une clarification des rôles et des compétences de chacun des acteurs du nucléaire : à la Haute autorité indépendante, la mission de contrôle et de gendarme ; au Haut comité de transparence, la mission de l'accès à l'information ; à l'IRSN, la mission d'expertise ; enfin, à l'État, la mission d'assumer la responsabilité en dernier ressort.

Or, c'est à un accroissement de la confusion que nous assistons dans la distribution des rôles de ces trois principaux acteurs de notre système de sûreté et de sécurité en matière nucléaire. Tous les acteurs de la filière nucléaire risquent de pâtir de ce manque de clarté, alors qu'ils ont besoin de pouvoir identifier clairement leurs interlocuteurs en fonction des compétences précises qui leur sont attribuées.

Comme vous l'aurez sans doute compris, madame la ministre, l'intervention de notre groupe se veut constructive, avec comme objectif affirmé le renforcement de la transparence et de la sécurité dans le domaine nucléaire. Les amendements que nous présenterons seront logiquement guidés par cette ambition, qui est, en la matière, l'aspiration légitime de nos concitoyens.

Dans son rapport, Jean-Yves Le Déaut le rappelle : « Il n'empêche que les Français n'auront confiance dans le nucléaire que s'ils acquièrent l'intime conviction qu'on leur dit la vérité ». Lors des débats, ne perdons jamais de vue cet aspect psychologique du sujet. Malheureusement, jusqu'à présent, le parcours et le contenu de ce projet de loi sont loin de nous avoir rassurés sur ce point. J'espère vivement que, de nos débats, émergera la clarté.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur Piras, vous avez parlé pendant vingt et une minutes et demie !

Le groupe socialiste a droit à quarante-neuf minutes, monsieur le président !

Certes, mais cela signifie que le temps de parole disponible pour vos collègues, M. Daniel Raoul et Mme Dominique Voynet, sera éventuellement réduit, puisqu'ils ne disposeront plus que de vingt-sept minutes et demie.

M. Guy Fischer remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, le nucléaire est entré dans l'histoire des hommes par la mauvaise porte, depuis la tragédie d'Hiroshima jusqu'aux accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl, et nos concitoyens ont évidemment à l'égard de cette énergie une attitude empreinte à la fois de prudence, d'interrogations et de craintes. Il est donc tout à fait normal que le législateur puisse, à un moment ou à un autre, faire en sorte que ces méfiances, ces craintes, ces peurs puissent être, sinon supprimées, du moins apaisées et rationalisées.

Pour autant, même si le nucléaire est entré dans l'histoire des hommes par la mauvaise porte, d'une façon dramatique, il représente en même temps l'une des rares chances qui s'offrent à nous pour les siècles à venir.

Malgré tous les discours tenus actuellement sur la multiplicité des énergies alternatives et renouvelables, chacun d'entre nous doit bien avoir conscience que notre civilisation repose, telle une pyramide sur la pointe, sur la simple caractéristique d'une énergie abondante et bon marché, sans laquelle rien de ce que nous avons construit depuis deux siècles n'aurait été possible. Or, pour les prochains siècles, rien ne saurait être préservé sans un large recours à l'exploitation raisonnée, raisonnable et encadrée de l'énergie nucléaire. Cela permettra aux pays développés de maintenir leurs avances technologiques et aux pays du tiers-monde de sortir des situations effroyables dans lesquelles ils se trouvent.

En la matière, il faut saluer tous ceux qui, à la suite du président Giscard d'Estaing, se sont succédé pour faire en sorte que la France acquière et conserve l'avance technologique et l'expérience dont nous bénéficions actuellement par rapport aux autres pays. Moi qui ai eu l'occasion de discuter souvent avec des hommes politiques américains, je ne peux pas ne pas me rappeler que, depuis deux ou trois ans, ceux-ci expriment tous, les uns après les autres, sur des modes différents, leurs regrets de voir que leur grand pays n'ait pas suivi les pistes ouvertes par la France en matière d'exploitation de l'énergie nucléaire civile.

À l'évidence, compte tenu des deux aspects du sujet que je viens d'évoquer, nos concitoyens sont tout à fait en droit d'être particulièrement exigeants sur l'encadrement de cette activité et la manière dont elle est contrôlée, comme sur les modalités prévues pour sanctionner éventuellement les dérapages de tel ou tel exploitant ou utilisateur. À cet égard, il est heureux que nous puissions, enfin, légiférer.

Madame la ministre, voilà plus de vingt ans que je siège dans cette assemblée et que je peux apprécier l'excellence des rapports qu'elle publie, même si j'accorderai une mention toute particulière à celui de nos collègues Henri Revol et Bruno Sido, compte tenu de leurs grandes compétences en la matière. Cela étant, c'est la première fois, me semble-t-il, que la colonne « textes en vigueur » du tableau comparatif figurant dans le rapport de la commission est totalement vide et que, s'agissant d'un sujet aussi grave, il nous appartient de légiférer à partir de rien.

Ce point est d'autant plus important à souligner que, je le répète, nous avons énormément avancé en matière de nucléaire dans les réalisations, les investissements et les utilisations. Par conséquent, peut-être plus encore que d'autres pays, nous sommes très exposés aux réactions de notre population et nous avons un devoir de clarté à son égard.

Madame la ministre, nous avons également un devoir de clarté par rapport à la tutelle ministérielle. Dans un tel domaine, tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par l'activité nucléaire, qu'ils soient exploitants, transporteurs ou « retraiteurs », ont besoin de savoir exactement à qui ils doivent rendre compte et quel est celui qui a l'autorité pour, éventuellement, entrer chez eux et les protéger contre leur gré. Ainsi, tout cela se rapporte à des problèmes de sécurité et, notamment, de terrorisme, ce qui rend la clarification sur la tutelle d'autant plus nécessaire. Dans ce projet de loi, mais aussi dans les prochains textes, nous devrons nous en souvenir et avoir présent à l'esprit cet aspect particulier.

L'ensemble de ceux - dont je fais partie - qui s'intéressent aux questions de protection et de défense civiles de notre population ressentent la nécessité d'une législation sur le sujet. Même si je ne suis pas, loin s'en faut, le plus grand spécialiste en la matière, j'assiste à beaucoup de colloques, pour connaître les nouvelles réflexions et les avancées intellectuelles.

Dans ce domaine, comme dans d'autres, la première des actions à mener est d'informer clairement la population des risques encourus, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, en précisant ce qu'il convient de faire, ponctuellement, au niveau local. Même si cela n'a rien à voir avec la sécurité nucléaire, je suis de ceux qui déplorent que, dans notre pays, par crainte d'affoler la population, aucun exercice public d'évacuation des tours n'ait été organisé. Or, le 11 septembre 2001, les Américains ont pu sauver nombre de leurs concitoyens parce que, justement, ils avaient l'habitude de ces exercices d'évacuation.

Par conséquent, l'information du public doit être la plus claire, la plus large, la plus précise et la plus près du terrain possible.

Madame la ministre, si vous me le permettez, je vais prendre le texte un peu à l'envers. Vous mettez en place un Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire et vous voulez développer le rôle des commissions locales d'information, ce qui me paraît absolument indispensable. Sur ce sujet particulier, les amendements de la commission sont spécialement bienvenus, car il faut effectivement, sur ce point également, que la population et nos médias soient éclairés. En effet, ces derniers, sans le vouloir, divulguent tellement de sottises sur des sujets aussi graves qu'une telle information me semble nécessaire.

Le Gouvernement met aussi en place une Haute autorité de sûreté nucléaire. Voilà quelque temps, lors d'un tout autre débat, nous avons assisté dans cet hémicycle à une diatribe enflammée de l'un de nos collègues au grand talent oratoire, M. Mélenchon, sur la notion des hautes autorités administratives. Il indiquait qu'il était peu favorable à la création de ce genre d'organismes, démembrements de l'État, de l'autorité. Sur nombre de sujets, je partage totalement son analyse. Mais, sur ce point particulier, tel n'est pas le cas. En l'espèce, madame la ministre, vous avez raison de créer une telle instance.

Je regrette quelque peu que la désignation des membres de cet organisme incombe exclusivement à des autorités politiques, non que je me méfie d'elles, mais le fait que lesdits membres soient nommés par le Président de la République et par les présidents des deux assemblées peut rendre cette instance un peu plus « douteuse » vis-à-vis du public. C'est une des raisons pour laquelle j'ai déposé un amendement relatif au secret de ses délibérations, de telle manière qu'elle ne puisse pas être accusée d'agir de façon partisane.

Par ailleurs, son rôle et sa nature exacts doivent être parfaitement définis. Les fonctions de conseil, le pouvoir normatif et les sanctions doivent être davantage clarifiés. La commission des affaires économiques a proposé des avancées, mais il faudra, à l'avenir, poursuivre en ce sens. Il faudra exactement clarifier les domaines d'intervention de la Haute autorité, les domaines dans lesquels elle peut conseiller, réglementer et les sujets sur lesquels elle peut sanctionner. À mon avis, son champ d'intervention ne peut être que très limité, en raison de sa qualité d'autorité politique, le ou les ministres concernés devant garder la totalité de leurs attributions.

Aux termes du projet de loi, la haute autorité doit participer à l'information. Cette prérogative a retenu mon attention. En effet, on ne peut pas avoir simultanément un Haut conseil de l'information et une Haute autorité qui participent à l'information. Sur ce point également, des clarifications doivent être apportées afin de connaître avec exactitude la compétence de chacun.

Madame la ministre, malgré le soutien, qui vous est acquis, des membres du groupe UMP à ce projet de loi, je veux formuler quelques réflexions sur un point particulier.

Faites attention au blocage ! Le mieux est souvent l'ennemi du bien ! Je comprends aisément que les publications relatives à la sûreté doivent être nombreuses. Mais bien souvent, les domaines de la sûreté, de la sécurité, des processus industriels ou des brevets sont ambigus. Pour ma part, je souhaite que, sous prétexte d'agir au mieux, le bien ne soit pas oublié et que soit conservée l'avance, tellement remarquable et tant essentielle, que possède la France sur ce sujet. Les textes d'application devront être certes clairs mais extrêmement prudents quant aux renseignements qui seront mis à la disposition du public et à ceux qui doivent relever du secret industriel, voire du « secret défense », dans un certain nombre de cas.

J'en viens aux voies de recours.