Séance en hémicycle du 20 février 2007 à 16h15

Sommaire

- Éloge funèbre de marcel lesbros sénateur des hautes-alpes (voir le dossier)

- Communication relative à une commission mixte paritaire

- Modification de l'ordre du jour (voir le dossier)

- Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)

- Petites et moyennes entreprises (voir le dossier)

- Code de justice militaire et code de la défense (voir le dossier)

- Articles 414-8 et 414-9 du code pénal (voir le dossier)

- Textes soumis au sénat en application de l'article 88-4 de la constitution

- Dépôt de rapports

- Ordre du jour (voir le dossier)

La séance

La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

La séance est reprise.

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais prononcer l'éloge funèbre de Marcel Lesbros.

M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.

Il est des circonstances douloureuses dans lesquelles il est bien pénible de remplir son devoir. Celui qui m'incombe aujourd'hui m'attriste profondément, comme vous tous d'ailleurs.

Depuis ce jour du 25 janvier 2007 où l'on a appris que Marcel Lesbros, sénateur des Hautes-Alpes, avait rendu le dernier soupir, notre assemblée ressent un grand vide. Comme l'a excellemment dit notre collègue le président Jean-Claude Gaudin, qui a bien voulu me représenter lors de ses émouvantes obsèques en la cathédrale de Gap, « avec lui, nous perdons à la fois un ami et un grand serviteur de la France et des Hautes-Alpes, mais surtout un grand serviteur de la personne humaine ». On ne saurait, je crois, mieux dire.

Par ses éminentes et solides qualités, par sa nature franche et loyale, le docteur Marcel Lesbros avait trouvé depuis 1989, date de sa première élection au Palais du Luxembourg, une place naturelle au Sénat. Sa longue carrière au service de son pays et de ses concitoyens l'y prédestinait.

Marcel Lesbros appartenait à cette génération qui a connu l'épreuve de la guerre et de l'Occupation. Il s'était engagé dans la défense de la patrie et avait ensuite tout naturellement prolongé, à la Libération, son action dans la vie publique. Cela pendant plus de soixante ans.

Né le 9 septembre 1921 à Gap, Marcel Lesbros était fils de commerçants. Enfant, il arpentait les rues du chef-lieu des Hautes-Alpes pour aller à l'école communale, puis au lycée Dominique-Villars. Après son baccalauréat, il embrasse la carrière médicale. Il s'inscrit à la prestigieuse faculté de médecine de Lyon. Il y obtient son doctorat, qu'il complète par une impressionnante série de spécialités : médecine légale, diplôme d'hydrologie et de climatologie.

Mais Marcel Lesbros allait être confronté à la défaite et à l'occupation de son pays, qu'il ressentit comme un drame. Dès lors, très tôt, il s'engage dans les maquis dans le sud de son département. Membre des Forces françaises de l'intérieur, il apporte à ses compagnons l'ardeur combative du sportif accompli qu'il était. Il leur apporte aussi les compétences naissantes d'un jeune externe en médecine.

De cette participation aux combats de la Libération, il gardera un attachement profond pour le monde des anciens combattants, qu'il soutiendra inlassablement, ici même, jusqu'à son dernier souffle.

L'estime qu'il suscitait lui ouvrit alors le chemin de l'engagement au service de ses concitoyens. Élu conseiller municipal de Gap pour la première fois en 1947, il fut ensuite maire de Châteauvieux, de 1953 à 1977, puis de La Saulce, de 1977 à 2001.

Ses mandats municipaux étaient pour lui une source intarissable d'enseignements et de joie. Marcel Lesbros appartenait à cette catégorie d'hommes publics pour qui l'engagement politique était surtout fondé sur le contact avec les citoyens et pour qui l'amitié et la confiance l'emportaient sur l'idéologie et les appareils partisans.

Il se plaisait à rappeler que sa profession avait favorisé sa carrière politique. Le médecin, disait-il, est le mieux placé pour comprendre la psychologie de ses patients ; il appliqua ce précepte à ses électeurs, que ce soit dans son cabinet ou sur le marché de sa ville, où il aimait rencontrer ses administrés.

En 1961, Marcel Lesbros fait son entrée au conseil général, où, élu du canton de Tallard sans discontinuer pendant trente-sept ans, il s'affirmera comme un défenseur infatigable et un promoteur efficace de ce « pays » qu'il aimait tant, comme en témoigne son action quotidienne pour ses habitants.

Ses qualités seront très vite distinguées au sein de l'assemblée départementale : l'humaniste, le travailleur, l'homme généreux et convivial y feront merveille.

Lorsqu'il sera porté à la présidence du conseil général, en 1982, Marcel Lesbros mettra son dynamisme au service des perspectives nouvelles ouvertes aux départements par la décentralisation. Il restera seize ans président du conseil général.

Ces années constitueront pour Marcel Lesbros l'un de ses meilleurs souvenirs. Il se plaisait à souligner que les responsabilités nouvellement confiées aux élus permettaient de répondre avec plus d'efficacité et de rapidité aux préoccupations des habitants.

La confiance que lui vouaient ses compatriotes s'étendit à ses pairs. Il fut ainsi trésorier de l'assemblée départementale des présidents de conseils généraux durant plusieurs années.

Cheville ouvrière de la mise en place de la décentralisation, Marcel Lesbros avait également perçu l'importance qu'allait prendre la région dans le paysage institutionnel. Aussi, dès 1974, il siégea au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il en fut vice-président jusqu'en 1989, date de son élection au Sénat.

Après un tel parcours, Marcel Lesbros se devait tout naturellement de siéger dans cet hémicycle. Il y accède donc en 1989, comme chaque fois qu'il brigue les suffrages de ses concitoyens : avec force, détermination, mais aussi discrétion, sachant mieux que quiconque que « le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ».

Au Palais du Luxembourg, Marcel Lesbros déploiera une activité à la mesure de l'homme engagé et du travailleur qu'il fut sa vie durant. Membre de la commission des affaires sociales, il y était le rapporteur sourcilleux des crédits des anciens combattants. Il prolongeait de la sorte sa fraternité d'armes avec ses compagnons de combat.

Il eut la joie, quelques semaines avant la fin de sa vie, de voir levée la cristallisation des pensions des anciens combattants des anciennes colonies françaises, combat pour lequel il avait inlassablement multiplié ici même les interventions. Tout au long des débats, Marcel Lesbros ne manquait jamais de rappeler la nécessaire reconnaissance que la patrie se devait de manifester envers ses plus humbles et fidèles serviteurs. Là encore, son opiniâtreté et sa ferme détermination ont été couronnées de succès.

Marcel Lesbros avait reçu en reconnaissance de son action les plus hautes distinctions nationales et étrangères. Titulaire de la Croix de guerre à vingt-sept ans, ainsi que de la Croix du combattant volontaire de la Résistance, il fut ensuite nommé chevalier de la Légion d'honneur, puis promu officier de l'ordre national du Mérite. Les liens qu'il avait tissés avec la Principauté de Monaco, singulièrement avec le prince Rainier, lui avaient aussi valu d'être nommé dans l'ordre de Saint-Charles, la plus haute distinction monégasque.

Mais la place que Marcel Lesbros avait prise parmi ceux qui sont les serviteurs passionnés de l'idéal républicain se mesure avant tout aux regrets profonds et unanimes que notre ami disparu laisse aujourd'hui dans nos coeurs.

La foule émue des Gapençais et des Hauts-Alpins autour de son cercueil a témoigné de la haute estime et de l'affection qu'il avait su s'attirer au cours de soixante années de vie publique. Cet éloge massif, fervent et spontané fut l'expression de la reconnaissance d'une ville et d'un département envers un homme unanimement reconnu comme un serviteur éminent de la République et de la patrie.

Je tiens ici à adresser à son épouse, si douloureusement éprouvée, à ses enfants, à ses petits-enfants et à tous ses proches l'hommage de la sympathie profondément attristée du Sénat de la République. Puisse la part que nous prenons au deuil qui les frappe être un adoucissement à leur chagrin, qu'en la circonstance nous partageons.

À ses collègues du groupe UMP, j'exprime, avec nos très sincères condoléances, la solidarité et la compassion du Sénat. Enfin, je tiens à assurer nos collègues de la commission des affaires sociales, qui perdent en Marcel Lesbros un membre actif, assidu et emblématique, de la part que le Sénat tout entier prend à leur peine.

Marcel Lesbros, repose en paix !

MM. les ministres, Mmes et MM. les sénateurs observent une minute de silence.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite s'associer à l'hommage qui est aujourd'hui rendu à Marcel Lesbros, sénateur des Hautes-Alpes.

Vous avez évoqué avec émotion, monsieur le président, la personnalité de Marcel Lesbros et rappelé très complètement son parcours. Au nom du Gouvernement, je salue donc à mon tour très simplement mais très sincèrement la mémoire d'un homme qui a consacré toute sa vie à ses concitoyens et à l'action publique.

Ce qui caractérise la carrière politique de Marcel Lesbros, c'est certes sa longévité, son dévouement au service de son pays et de ses concitoyens, mais aussi son attachement au territoire des Hautes-Alpes et à ceux qui l'habitent.

Ce dévouement et cette proximité trouvaient son prolongement dans la profession qu'il avait choisi d'exercer. Médecin de campagne unanimement apprécié et reconnu, Marcel Lesbros était toujours disponible pour ses patients. Particulièrement attentif aux autres, il aimait les écouter et les soutenir.

C'était également tout le sens de son engagement politique. Pour lui, les mandats venaient moins récompenser le travail accompli que l'encourager à servir davantage encore l'intérêt général.

Élu exemplaire, Marcel Lesbros fut avant tout un citoyen dont l'action mérite d'être soulignée. Souvenons-nous - vous l'avez évoqué, monsieur le président - de son comportement aux heures les plus sombres de notre histoire, quand il décida de rejoindre le Maquis de Jubéo et de Chabre, après avoir échappé à la Gestapo. Il mit alors au service de ses compagnons d'armes ses compétences d'étudiant en médecine.

Après la guerre, ce combattant courageux, cet humaniste doté de toutes les qualités requises pour faire de la politique, choisit tout naturellement de poursuivre son action au service de la France en s'engageant dans la vie publique, et ce pendant plus de soixante ans.

Je ne rappellerai pas, monsieur le président, les différentes étapes de sa carrière politique, puisque vous les avez parfaitement retracées. Néanmoins, comme vous, je soulignerai qu'il a toujours eu la confiance et le soutien indéfectibles de ses concitoyens, avant de siéger au sein de votre Haute Assemblée en 1989.

Élu local émérite, Marcel Lesbros fut un sénateur exemplaire. Tout au long de ses dix-sept années de mandats nationaux, il sut pleinement concilier son travail d'élu de terrain, proche des préoccupations et des espoirs de nos concitoyens et son vrai goût pour le travail législatif.

Membre très actif de la commission des affaires sociales, il mit toute son expérience d'ancien résistant au service du monde des anciens combattants. Dans les textes dont il fut, à de nombreuses reprises, rapporteur de la commission, il s'attacha à améliorer la condition de ces hommes qui ont combattu pour notre liberté.

Marcel Lesbros laissera le souvenir d'un humaniste, d'un homme généreux, d'une personnalité chaleureuse, d'un élu toujours disponible, attentif et dévoué, accomplissant ses mandats avec un sens aigu de l'intérêt général.

Sur toutes les travées de votre assemblée, l'heure est au recueillement. À son épouse, à ses enfants, à toute sa famille, à ses collègues, j'exprime au nom du Gouvernement et en mon nom personnel notre profonde tristesse et notre solidarité dans l'épreuve qu'ils traversent.

Monsieur le ministre, je vous remercie de vous associer à l'hommage que nous venons de rendre à Marcel Lesbros, notre ami regretté.

Mes chers collègues, conformément à la tradition, en signe de deuil, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures cinquante.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

J'ai reçu de M. le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement une lettre en date de ce jour par laquelle le Gouvernement ajoute deux conventions internationales au début de l'ordre du jour du Sénat du jeudi 22 février :

- le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont ferroviaire sur le Rhin à Kehl ;

- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon.

La commission des affaires étrangères a souhaité que ces deux conventions soient examinées selon la procédure simplifiée.

Il n'y a pas d'opposition ?

Cette procédure sera donc mise en oeuvre sauf si un groupe politique demandait, au plus tard le mercredi 21 février 2007 à dix-sept heures, que l'un de ces projets de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.

Par ailleurs, par la même lettre, le Gouvernement a modifié l'ordre d'examen des conclusions de commissions mixtes paritaires inscrites à l'ordre du jour de ce même 22 février.

Acte est donné de cette communication et l'ordre du jour de cette séance s'établira donc comme suit :

- À neuf heures trente :

Deux conventions en forme simplifiée :

Convention relative à la construction d'un pont ferroviaire sur le Rhin à Kehl ;

Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon ;

- Conclusions des commissions mixtes paritaires sur :

le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ;

le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

- À quinze heures et le soir :

Questions d'actualité au Gouvernement ;

Conclusions des commissions mixtes paritaires sur :

le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats ;

le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale ;

le projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Nicolas About, Bernard Seillier, Dominique Braye, Pierre Jarlier, Mme Françoise Henneron, MM. Thierry Repentin et Roland Muzeau.

Suppléants : Mme Isabelle Debré, MM. Michel Esneu, Guy Fischer, Mmes Christiane Kammermann, Raymonde Le Texier, M. Alain Milon, Mme Esther Sittler.

L'ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 27 de M. Gérard Cornu à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'application de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

M. Gérard Cornu demande à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de dresser le bilan de l'application de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, texte très attendu par le monde de l'artisanat et du commerce et qu'il avait lui-même rapporté pour la commission des affaires économiques. Il souhaiterait connaître la liste des mesures d'application prises à ce jour, ainsi que celles restant à prendre, étant précisé leur état d'avancement et leur calendrier prévisionnel de publication.

La parole est à M. Gérard Cornu, auteur de la question.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce qui nous réunit cet après-midi n'est pas une simple question de procédure ni un pur souci technique. Au contraire, la parution des mesures d'application d'une loi importante comme celle du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, que j'ai eu l'honneur de rapporter au nom de la commission des affaires économiques, est aussi cruciale que le contenu du texte lui-même. En cela, il s'agit bien d'une préoccupation politique.

C'est un constat d'évidence qui nous a du reste déjà conduits, ces derniers mois, à interroger le Gouvernement sur la mise en oeuvre d'autres lois essentielles de la législature. Pour ce qui concerne notre commission, je pense en particulier à la loi relative au développement des territoires ruraux, dite loi DTR, et à la loi d'orientation agricole, la LOA, qui ont fait l'objet de questions posées par MM. Jean-Paul Emorine et Gérard César.

Ce souci légitime du Parlement est bien compris par le Premier ministre, qui, en juillet dernier, estimait impératif que le Gouvernement publie les décrets, arrêtés et circulaires d'application permettant aux mesures déjà votées par le Parlement de produire tous leurs effets.

À l'aune de cette exigence, quelle est donc la situation quelque dix-huit mois après la promulgation de la loi PME ?

Même si, au niveau purement comptable, il manque encore quelques décrets d'application, globalement, la satisfaction est réelle, car plusieurs des dispositions concernées étaient très attendues par les chefs d'entreprise.

La plus symbolique, sans doute, concernait la définition du statut du conjoint collaborateur et l'ouverture de droits sociaux qui lui soient propres. Ainsi que le Premier ministre l'a indiqué par deux courriers au président Emorine en décembre et en janvier derniers, le dispositif est désormais totalement applicable en ce qui concerne les artisans et les commerçants, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

De même, malgré un retard que j'avais été contraint d'annoncer lors de la discussion du projet de loi, tenant à la formulation que le Gouvernement avait imposée aux articles 83 et 84, un décret a enfin rendu possible, il y a un peu plus d'un an, le travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés dans certains secteurs.

À cela s'ajoute la simplification apportée à la procédure d'enregistrement des contrats d'apprentissage par les chambres consulaires.

Toujours au chapitre des simplifications, je relève la publication du modèle de statuts types de la SARL dont l'associé unique assure la gérance, avec une satisfaction d'autant plus grande que j'ai été, en tant que rapporteur, à l'origine de cette mesure.

Doivent également être cités les décrets autorisant la mise en oeuvre des dispositions des articles 2 à 4 de la loi, relatives à la formation professionnelle des créateurs et repreneurs d'entreprise, le décret qui concerne le dispositif du prêt participatif ou encore celui qui est relatif au statut des gérants-mandataires.

Enfin, je signalerai les deux décrets rendant désormais entièrement applicable l'article 26 de la loi qui, avec le mécanisme de location d'actions ou de parts sociales qu'il institue, élargit la panoplie des outils destinés à faciliter la transmission et la reprise d'entreprise.

Voilà pour ce qui est de la partie positive du bilan, monsieur le ministre. Pour être tout à fait complet, je dois ajouter qu'un nombre significatif de dispositions importantes de cette loi essentielle pour les PME étaient d'application directe. Je pense notamment à la donation de 30 000 euros à un descendant pour l'aider à créer ou reprendre une entreprise, à la provision pour investissement et à celle pour dépenses de mise en conformité, à toute la série des mesures de simplification des formalités réalisées par les articles 30 à 36 de la loi au profit des PME ou encore, naturellement, à la plupart des modifications apportées à la loi Galland pour moderniser les relations commerciales.

Malgré tout, quelques décrets doivent encore être pris pour parachever la mise en oeuvre de la loi. Ainsi, monsieur le ministre, dans votre rapport transmis par M. le Premier ministre à M. le président du Sénat, conformément à l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, vous indiquiez que les textes d'application concernant la réforme du réseau des CCI, les chambres de commerce et d'industrie, devaient très prochainement paraître.

Or, sauf erreur de ma part, seul le décret concernant les schémas directeurs et sectoriels a été publié. Certes, dans ce domaine, le travail interministériel doit tenir compte d'un exercice de concertation que je sais important. Toutefois, une réforme législative initiée par le Gouvernement, en liaison avec les responsables consulaires, que le Parlement n'a finalement complétée que de façon extrêmement marginale, aurait méritée, me semble-t-il, de recevoir un dispositif réglementaire plus rapidement.

Aussi ma première question précise portera-t-elle sur ce point : monsieur le ministre, quand les textes réglementaires complémentaires permettant de « boucler » la réforme des CCI doivent-ils paraître ?

En septembre dernier, ont été annoncés plusieurs textes en voie d'achèvement ; certains avaient même été adressés au Conseil d'État. Je pense à l'agrément des centres de gestion, à la faculté pour les coopératives existantes de développer une activité de groupement d'employeurs ou encore à la création de la prestation temporaire de tutorat du repreneur d'entreprise par l'entrepreneur cédant et à la prime de transmission d'entreprise qui peut lui être associée. Je dois ajouter à cette liste la reconnaissance des personnes physiques ou morales se livrant au commerce équitable.

Dans tous ces domaines, monsieur le ministre, peut-on espérer désormais une publication rapide des textes attendus ? Même si les décrets concernés relèvent non pas de votre administration mais de celle du ministère du travail, pouvez-vous également apporter des précisions s'agissant des articles 89 et 93 de la loi, qui sont respectivement relatifs au détachement transnational des travailleurs et aux prestations de cabotage routier et maritime ?

Je dois maintenant évoquer les dispositions qui semblent poser de réels problèmes et pour lesquelles une très forte impatience se fait sentir, d'autant que la loi que nous avons votée a suscité une grande espérance.

Ainsi, monsieur le ministre, où en sont les textes réglementaires permettant aux conjoints collaborateurs de racheter leurs périodes d'activité antérieures ? Vous vous en souvenez, il s'agissait d'une préoccupation majeure du Parlement, portée par moi-même, en tant que rapporteur, et par ma collègue Catherine Procaccia, en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Qu'en est-il aussi de la fixation des assiettes de cotisation pour les conjoints collaborateurs des professionnels libéraux et des avocats, qui doivent à l'évidence bénéficier des mêmes droits sociaux que les conjoints des artisans et des commerçants ?

Par ailleurs, à quelle échéance paraîtra l'arrêté fixant le pourcentage réservé, au sein de la collecte des fonds d'assurance formation, au financement de la formation et de l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprise ?

Enfin, il m'avait été indiqué que, bien qu'il n'ait pas été expressément prévu par la loi, un texte permettant l'application des dispositions de l'article 38 relatif aux modelages esthétiques de confort sans finalité médicale devait être pris. Cette disposition, vous vous en souvenez, nous avait beaucoup occupés et les débats avaient été rudes : aussi la question revêt-elle une certaine importance, d'autant que des procès sont en cours.

J'en viens aux articles qui suscitent une certaine incompréhension, voire de l'inquiétude.

Tout d'abord, dans le cadre de la réforme de la loi Galland, l'article L. 441-6 du code de commerce autorise la différenciation des conditions générales de vente selon les catégories d'acheteurs, notamment entre grossistes et détaillants. Ainsi que l'avait prévu le Gouvernement dans son texte d'origine, une mesure réglementaire devait fixer les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories d'acheteurs, en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.

Or il semblerait qu'aucun décret ou arrêté ne sera pris en la matière, contrairement à ce qu'impose la loi. Monsieur le ministre, je souhaite comprendre les raisons qui ont motivé une telle décision. Surtout, comment pourra s'exercer, en l'absence de précisions réglementaires, le principe de différenciation entre les catégories d'acheteurs ?

Ensuite, il m'a été indiqué en septembre dernier que le Gouvernement estimait pouvoir se passer de précisions réglementaires concernant la réforme de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de CCI que nous avons entreprise à l'article 67 de la loi. Qu'en est-il exactement ? Comment cet article va-t-il pouvoir être appliqué ?

S'agissant de la faculté reconnue aux présidents des CCI de continuer à exercer leur mandat même s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, en l'absence de disposition réglementaire expresse, une telle faculté est-elle aujourd'hui possible et, si oui, sur quelle base ?

Je souhaite achever mon propos en évoquant la mise en oeuvre de deux amendements d'origine parlementaire.

Le premier d'entre eux concerne la réglementation des ventes au déballage et des vide-greniers. Lors de nos débats, nous avions souligné les probables difficultés de mise en oeuvre de cette législation. Du reste, c'est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire, sur mon initiative, avait complété le texte adopté par l'Assemblée nationale, afin d'élargir le champ géographique concerné. Pour autant, cette réglementation est-elle réellement applicable en l'état ? Comment se déroulent les choses aujourd'hui ? Va-t-il falloir envisager, dans un proche avenir, une nouvelle rédaction de l'article L. 310-2 du code de commerce ? Telle est la question à laquelle je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous apporter une réponse, monsieur le ministre.

Le second amendement d'origine parlementaire qui me tient à coeur est relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux. Le Sénat avait débattu de cette question lors de la première lecture du projet de loi, s'appuyant sur un amendement que j'avais présenté au nom de la commission. Une telle disposition peut susciter, je le sais, quelques interrogations de la part des professions commerciales et artisanales. Mais les élus locaux que nous sommes connaissent, de leur côté, l'importance que constituerait cet outil pour le maintien de l'animation de nos communes et centres-villes. Cette mesure n'intéresse pas uniquement les communes rurales : les bourgs, les villes et même les grandes agglomérations sont également concernés.

Aussi, je crois me faire l'interprète de la plupart de nos collègues en vous demandant, monsieur le ministre, de publier très prochainement le décret d'application attendu en la matière.

Tels sont les éléments sur lesquels je souhaitais interroger le Gouvernement dans le cadre de cette question orale avec débat. Si, comme je l'ai dit, une partie significative du chemin a déjà été accomplie pour convertir les dispositions de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises en mesures réglementaires, il reste encore une quinzaine de décrets d'application en suspens.

Par conséquent, monsieur le ministre, je voudrais connaître le calendrier que vous avez fixé, car je compte sur vous et vos services pour poursuivre la dynamique amorcée et pour permettre, à court terme, l'application pleine et entière de ces dernières mesures, dont certaines sont très attendues dans le monde de l'entreprise.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

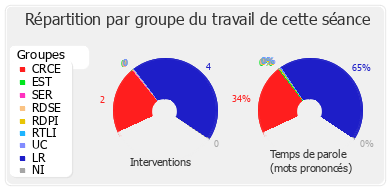

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 48 minutes ;

Groupe socialiste, 31 minutes.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

Monsieur le ministre, déposé au Sénat par M. Christian Jacob, le projet de loi initial en faveur des petites et moyennes entreprises a été adopté par le Parlement en votre présence, après déclaration d'urgence, au mois de juillet 2005, c'est-à-dire au terme d'une session extraordinaire du Parlement.

La loi a été publiée le 3 août 2005, il y a donc dix-huit mois. M. Cornu, qui en fut le rapporteur pour la commission des affaires économiques du Sénat, ...

... a souhaité que vous nous présentiez une sorte d'état des lieux de l'application de ce texte. Nous ne pouvons qu'approuver cette démarche, même si, en cette période particulière, nous avons tout à fait perçu les objectifs de cet exercice un peu convenu.

Le projet de loi déposé au Sénat était constitué de 53 articles. Nous sommes aujourd'hui en présence d'une loi qui en compte 102 et qui nécessite plus d'une cinquantaine de textes d'application. Or, d'après les services de notre assemblée, la moitié seulement des décrets d'application auraient été pris.

Les parlementaires socialistes, qui n'ont pas voté ce texte, ont dénoncé, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, son caractère fort disparate, le rapporteur l'ayant d'ailleurs joliment qualifié de « protéiforme ». Nous nous étions également vivement opposés à certaines dispositions tout à fait contestables.

Cela étant, monsieur le ministre, comme nous vous l'avions dit, quelques mesures constituaient une réelle avancée.

Le statut du conjoint collaborateur nous semble l'une des dispositions les plus intéressantes. C'est l'aboutissement d'un chantier ancien qui figurait dans un projet de loi déposé par M. François Patriat et discuté en première lecture en février 2002 à l'Assemblée nationale.

M. Renaud Dutreil, ministre. Ah ! Un projet qui n'a jamais vu le jour !

Sourires

Vous pourrez retrouver les traces de cette discussion !

Le décret du 1er août 2006 établit la définition du conjoint collaborateur et les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des différents organismes.

Il n'en demeure pas moins que seule la moitié des décrets pour l'application du titre III, relatif au conjoint collaborateur et aux nouvelles formes d'activité, ont été publiés. Il semblerait que les textes qui demeurent en attente concernent essentiellement les dispositions permettant aux conjoints collaborateurs d'un commerçant, d'un artisan ou d'un professionnel libéral n'ayant pas cotisé à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés de racheter les périodes de cotisation correspondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation.

Or cette possibilité de rachat est essentielle : se voir reconnaître un droit à la retraite est fondamental, mais insuffisant pour la percevoir. Il faut en effet reconstituer la carrière et faire valider les périodes d'activité.

La loi prévoit dans son article 15 que « les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020 ». Le décret attendu doit déterminer les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées, le mode de calcul des cotisations, assorti des coefficients de revalorisation qui leur sont applicables, ainsi que les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

Monsieur le ministre, il s'agit de dispositions essentielles, sans lesquelles le statut de conjoint collaborateur ne constituerait qu'une coquille à moitié vide. Nous avons donc besoin de recevoir des assurances sur ces possibilités de rachat de cotisations. Au regard de la démographie, il y a en effet urgence ! Vous en conviendrez avec moi, pour une génération qui partira très prochainement à la retraite, ne pas pouvoir régler la question du rachat des trimestres antérieurs à la déclaration de statut n'est pas qu'un simple détail !

Alors que la démographie des chefs d'entreprises va induire, dans les dix prochaines années, une forte vague de cessation d'activité, qui concernera 500 000 personnes, il paraît urgent que ces départs à la retraite s'effectuent dans les conditions les plus favorables.

Intégrant cette problématique, l'un des objectifs de la loi est de favoriser la transmission et la reprise des entreprises. La réponse proposée, avec le développement d'un tutorat et son encadrement, nous paraît pertinente, même si nous aurions souhaité l'articuler différemment.

La possibilité offerte au cédant de conclure avec le cessionnaire de l'entreprise « une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat » n'a toujours pas été confortée : ainsi, dix-huit mois après la publication de la loi, les conventions de tutorat entre cédants et repreneurs ne demeurent qu'une belle intention, puisque, là encore, les décrets destinés à apporter les mentions nécessaires sont en attente de publication.

Quant aux conditions de l'octroi de la prime à la transmission, elles non plus ne sont toujours pas fixées. Pourtant, cette prime, qui ne remet pas en cause l'indemnité de départ, laquelle est maintenue pour les entreprises non transmissibles, serait une contribution à la pérennisation de la présence de nos commerçants et artisans, indispensable à notre tissu territorial.

Autant dire que, là aussi, avec le recul de ces dix-huit mois, nous avons le sentiment que nous en sommes restés aux voeux pieux et aux déclarations d'intention.

Il ressort de cet état des lieux que les mesures sociales, que je qualifierai de positives, ne sont que partiellement appliquées, voire pas appliquées du tout.

En revanche, le Gouvernement a été beaucoup plus prompt à la publication de dispositions pour le moins socialement régressives, comme le décret relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés.

Dans le cadre de l'examen du titre VI, relatif à la modernisation des relations commerciales, les députés ont introduit une disposition visant à garantir la diversité des commerces de proximité en soumettant au droit de préemption des communes les cessions de fonds de commerce ou de droit au bail commercial, dans des périmètres de sauvegarde du commerce de proximité délimités par le conseil municipal, les communes devant, dans le délai d'un an, rétrocéder le fonds.

Une unanimité rare a prévalu lors de l'adoption de cette mesure, qui entend apporter une réponse au réel problème que constituent, dans nos centres-bourgs ruraux ainsi que dans certaines petites villes, les changements de destination commerciale. Après réflexion, cette disposition vous a-t-elle semblé trop dirigiste ? Pas assez libérale ? Toujours est-il qu'elle est aujourd'hui laissée sans suite...

Par ailleurs, les articles introduits par le Gouvernement au Sénat et destinés au renforcement de l'encadrement du détachement des salariés étrangers en France ne sont toujours pas applicables. Vous les aviez présentés pourtant comme des mesures de protection de ces travailleurs transnationaux. De vives discussions sur la directive Bolkestein faisaient alors l'actualité.

Monsieur le ministre, vous avez insisté à l'Assemblée nationale, soulignant que « le code du travail prévoira désormais que tout détachement d'une entreprise étrangère se fait aux conditions du marché français, c'est-à-dire selon notre droit du travail et avec nos cotisations de sécurité sociale, de façon que la concurrence soit loyale, transparente et la même pour tous ».

Qu'en est-il alors que les décrets ne sont pas parus ? Dans quelles conditions travaillent ces transnationaux ? À quelles règles sociales et de concurrence les entreprises qui les emploient sont-elles assujetties ?

L'urgence avec laquelle vous aviez choisi de vous saisir de cette question en juin 2005 est en totale contradiction avec l'extrême lenteur de mise en application des dispositions.

Que dire, enfin, sur la mise en application du titre VII de la loi, portant des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie ? Seuls deux décrets sur les neuf qui sont nécessaires ont été publiés ; Gérard Cornu vient de le souligner à l'instant.

Là encore, nous sommes en droit de nous interroger sur la pertinence et l'urgence d'insérer dans une loi en faveur des petites et moyennes entreprises tout un arsenal de mesures portant sur la réorganisation des chambres de commerce et d'industrie et sur leurs missions, précisions pourtant ô combien nécessaires, mais inscrites sans lien avec les chambres de métiers, et toujours sans effet dix-huit mois plus tard.

Qu'en est-il également des dispositions concernant la réglementation sur les vide-greniers ? Elle vient également d'être évoquée.

Monsieur le ministre, peut-être allez-vous nous fournir aujourd'hui un calendrier pour l'application de ces dispositions ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire un premier bilan de l'application de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Je voudrais tout d'abord remercier notre ami Gérard Cornu de son heureuse initiative, qui permet une nouvelle fois au Sénat d'exercer sa seconde compétence, à savoir le contrôle.

Je salue également M. le ministre pour la célérité dont il a fait preuve, puisque, aujourd'hui, la moitié des décrets d'application de la loi en faveur des PME ont été publiés.

Cette loi en faveur des PME reconnaît la place centrale et éminente qu'occupent les entreprises et les entrepreneurs dans la société et dans la bonne marche de l'économie. Le Gouvernement a voulu mettre l'entreprise au coeur de ses préoccupations. C'est un acte politique de grande portée que mes collègues de l'UMP et moi-même tenons ici à saluer à sa juste valeur.

Il s'agit en effet d'un texte qui tend à dynamiser la création d'entreprises individuelles, à renforcer les conditions de leur pérennité et de leur développement, et qui améliore le cadre juridique et financier favorable à l'esprit d'entreprise.

Je rappellerai d'abord une évidence : aucune entreprise ne naît grande ; multiplier le nombre d'entreprises de petite taille, c'est augmenter notre chance de créer des emplois et de la croissance. N'oublions pas que les petites et moyennes entreprises représentent 99 % des entreprises et 63 % de l'emploi total. Elles constituent indéniablement le fer de lance de la création d'emplois dans notre pays.

Comme l'a fait la loi Dutreil pour l'initiative économique, la loi en faveur des PME a engendré une nouvelle dynamique entrepreneuriale. L'initiative individuelle est désormais une valeur à la hausse, grâce à l'action des gouvernements de Jean-Pierre Raffarin et de Dominique de Villepin, qui ont fait de la création, de la simplification, du développement et de la transmission des entreprises l'une de leurs priorités économiques.

Le nombre de créations d'entreprises nouvelles a, pour la quatrième année consécutive, franchi un nouveau record, en augmentation de plus de 30 % par rapport à 2002 ; ce constat parle de lui-même.

Au total, l'année 2006 a vu la création de 233 045 entreprises nouvelles, contre 224 830 en 2005. Ce sont les meilleurs chiffres de la création d'entreprises depuis plus de quinze ans. Cette croissance continue depuis 2002 a permis d'atteindre l'objectif symbolique et ambitieux fixé par le président de la République de créer un million d'entreprises nouvelles en cinq ans.

La politique menée par le Gouvernement a donc été essentielle à plus d'un titre. Elle a permis également, et peut-être surtout, de faire évoluer les mentalités, de réhabiliter l'entrepreneur qui, par son travail, crée de l'activité pour lui et pour les autres.

Dans cette compétition internationale qui se durcit, le positionnement de la France doit se faire vers encore plus de haute technologie et d'innovation. C'est le seul choix possible face à la fois aux pays à bas coûts de main-d'oeuvre et aux grands pays industrialisés

Avec la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et la création des soixante-sept pôles de compétitivité, c'est une nouvelle chance qui est donnée aux entreprises de moindre taille susceptibles de renouveler le tissu économique, afin qu'elles deviennent les leaders de demain. C'est aussi la priorité absolue donnée à l'emploi, voulue par Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin.

Toutefois, les défis subsistent. Il faut redoubler d'efforts pour assurer la pérennité des entreprises existantes et leur développement. Cette loi en faveur des PME contient un grand nombre de mesures, toutes aussi essentielles les unes que les autres.

Je voudrais m'attarder sur l'une d'entre elles, particulièrement attendue depuis tant d'années, je veux parler de la création d'un vrai statut pour le conjoint du chef d'entreprise. Les dispositions de la loi vont aider au renouvellement de l'image du secteur des métiers et inciter les jeunes couples à se lancer dans un projet d'entreprise.

Le Sénat s'était particulièrement penché sur la situation des conjoints d'artisans, de commerçants et de professionnels libéraux, qui participent presque toujours à la bonne marche de l'exploitation sans aucune contrepartie. Désormais, ces « travailleurs de l'ombre » disposent d'un véritable statut social qui leur permet, en cas de divorce ou de veuvage, d'accéder à une retraite décente grâce à la possibilité qui leur a été donnée de racheter les années de cotisations sociales, et ce sans condition de durée d'activité. M. Gérard Cornu l'a rappelé voilà quelques instants.

Je me réjouis de la publication, en 2006, de deux textes d'application importants pour les conjoints collaborateurs.

Il s'agit, en premier lieu, du décret du 1er août 2006, qui fixe les conditions du rattachement au statut de conjoint collaborateur. Je partage entièrement la finalité de ce décret, qui apporte des réponses concrètes aux situations des conjoints d'artisans.

Il s'agit, en second lieu, du décret du 11 décembre 2006 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès des conjoints collaborateurs d'artisans et de commerçants.

Il est, en effet, essentiel d'apporter une véritable protection sociale aux conjoints collaborateurs qui sont le plus exposés aux risques économiques et qui ne bénéficiaient que des minima sociaux des systèmes de sécurité sociale. C'est désormais chose faite.

Il reste encore en attente quelques mesures réglementaires, relatives aux conjoints collaborateurs. Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous nous en parlerez tout à l'heure dans votre réponse.

Par ailleurs, d'autres décrets d'application sont également très attendus. Il s'agit notamment du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, de la transmission et la reprise des entreprises, de la formation professionnelle des créateurs et repreneurs d'entreprises, du détachement transnational de travailleurs, ou encore des différentes dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie.

Ce sont les derniers textes d'application non encore pris à ce jour. Je vous remercie, monsieur le ministre, des précisions que vous ne manquerez pas d'apporter à notre Haute Assemblée sur le calendrier prévu par le Gouvernement.

Le groupe UMP a adopté, sans réserve, la loi en faveur des PME parce qu'il est important de redonner aux Français, en particulier aux jeunes, le goût d'entreprendre et le droit de réussir. La reprise, la transmission, la création, le développement des entreprises sont des actions concrètes. Ce texte leur donne corps et force. Cette loi est destinée à l'ensemble des PME de notre pays, tout particulièrement aux plus petites, qui jouent un rôle essentiel et majeur dans le développement et la pérennité de l'emploi, contribuant ainsi au développement rural et à l'aménagement du territoire.

Monsieur le ministre, nous attendons la publication des derniers textes d'application et nous souhaitons vivement qu'elle ait lieu avant la fin de cette année.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, sur les cent deux articles que compte la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, moins d'une quarantaine d'articles nécessitaient un texte d'application. C'est bien entendu sur les articles dont le texte d'application n'est pas encore paru que je vais m'expliquer.

Auparavant, je remercie Gérard Cornu, qui a été le rapporteur de ce texte, Michel Bécot, qui vient de s'exprimer, et Bernard Dussaut, qui, en réclamant l'application d'une loi qu'il n'avait pas votée, a rendu un hommage indirect à ce texte, ce dont je le félicite !

S'agissant des textes d'application nécessaires, il arrive que le Gouvernement soit en retard pour les publier. Cette pratique n'est pas acceptable. Je vais donc vous expliquer les raisons pour lesquelles un certain nombre d'articles sont toujours en attente d'un texte d'application.

Il arrive toutefois que le Gouvernement soit en avance. Ainsi, j'ai le plaisir d'annoncer à Mme Royal, que j'ai entendue récemment proposer la création de fonds d'investissement de proximité dans lesquels les conseils régionaux pourraient investir, que ces fonds existent depuis maintenant trois ans.

Sourires et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Le Gouvernement a ainsi précédé ses désirs, sans qu'elle le sache d'ailleurs, mais ce sera l'occasion de le lui rappeler !

Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.

J'en viens aux textes d'application dont la rédaction incombe au ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ou au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie est en passe d'être bouclée. Le décret relatif à la tutelle du réseau a été transmis au Conseil d'État pour examen en urgence, compte tenu du calendrier de préparation des budgets, que j'ai reportés au 31 mars.

J'ai tenu à prendre en compte les exigences du réseau pour réussir la déconcentration de cette tutelle. En accord avec l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, l'ACFCI, nous avons transmis au Conseil d'État, pour avis, le décret relatif aux modalités de transaction, afin que la Haute juridiction statue définitivement sur la question de savoir si les transactions en matière de personnels sont bien dans le périmètre prévu par la loi. Il s'agit de trouver un accord dans le cas où un membre du personnel se sépare de la chambre.

Par ailleurs, j'ai signé la semaine dernière deux décrets simples qui vont être publiés prochainement. Le premier fixe à 4 000 euros le montant en deçà duquel il est possible de s'affranchir du code des domaines pour l'aliénation des biens mobiliers des chambres de commerce et d'industrie. Le second décret fixe les conditions d'abondement du budget d'une CCI par une chambre régionale de commerce et d'industrie.

Enfin, le décret relatif aux missions des CCI, décret simple, est en cours de finalisation entre l'ACFCI et mon administration.

Tous ces décrets doivent pouvoir être pris avant la fin du mois de mars.

S'agissant des limites d'âge et des conditions d'application de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, la loi en faveur des PME a procédé à une codification qui ne remet pas en cause les dispositions réglementaires existantes en la matière.

Concernant la transmission d'entreprise, les projets de décret relatifs au tutorat d'entreprise et à la prime de transmission ont été communiqués au début du mois de janvier au Conseil d'État, où ils ont déjà fait l'objet d'une réunion de travail avec le rapporteur désigné en son sein. À la date du 14 février, l'ensemble des organismes sociaux avaient rendu leur avis, si bien que le Conseil d'État pourra examiner ces projets de décret en section avant la fin de ce mois, pour une publication au début du mois de mars.

Les autres textes sont en bonne voie. Le décret relatif aux conditions d'agrément des centres de gestion était à la signature du ministre responsable depuis quelques semaines. Il devrait bientôt m'être transmis pour contreseing et serait alors publié vers la fin du mois de février.

Le projet de décret relatif aux stages de préparation à l'installation des créateurs repreneurs était bloqué depuis plusieurs mois par un ministère contresignataire, que je ne citerai pas. Il va maintenant pouvoir être transmis au Conseil d'État pour une publication en mars.

Le projet de décret relatif au modelage esthétique, sujet cher à Gérard Cornu - je le comprends -, a été soumis à la concertation obligatoire. Il ne manque plus que l'avis de l'ACFCI et du Conseil de la concurrence pour qu'il puisse être transmis au Conseil d'État. Le décret devrait ainsi pouvoir être publié en mars également.

Le projet de décret relatif au commerce équitable est actuellement examiné par le Conseil d'État, où il a fait l'objet de réunions de travail avec le rapporteur désigné. Il devrait être examiné en section au cours de ce mois.

Le projet de décret relatif à la préemption des baux commerciaux, très attendu par tous ceux qu'inquiète la multiplication dans les centres de nos villes d'agences bancaires, immobilières ou de compagnies d'assurance, doit faire l'objet d'un arbitrage interministériel compte tenu des divergences qui sont apparues entre plusieurs ministères. Il sera transmis au Conseil d'État avant la fin de ce mois.

Je vous confesse que certains textes demeurent bloqués. Le dispositif des ventes au déballage, inscrit dans la loi à la suite de l'adoption d'un amendement introduit par l'Assemblée nationale, n'autorise les particuliers à y prendre part qu'à la condition que celles-ci aient lieu dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental de leur domicile ou de leur résidence secondaire. Si cette disposition avait été appliquée, de grandes manifestations, telle la grande braderie de Lille, n'auraient pu se tenir. Aussi, ce texte ne peut être appliqué en l'état. Nous avons donc lancé la concertation, qui, par définition, n'avait pas eu lieu avant le dépôt de l'amendement puisqu'il s'agissait d'une amendement parlementaire. Celle-ci devait conduire à un ajustement législatif dans le cadre du projet de loi en faveur des consommateurs, dit « projet de loi Breton ». Cet ajustement consistait en la possibilité pour le préfet de déroger à la condition domiciliaire, après consultation des acteurs concernés. Ce faisant, on introduisait une légitime souplesse dans un dispositif qui paraissait très contraignant. Mais l'examen de ce projet de loi ayant été reporté, cet ajustement aura lieu ultérieurement.

La loi en faveur des petites et moyennes entreprises dispose que « les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits » et que « les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. »

Un premier projet de décret a été préparé et soumis pour avis au Conseil d'État, lequel a estimé que celui-ci n'était pas assez précis et que dès lors que la loi renvoyait au règlement le soin d'apporter des précisions en matière pénale, le décret devait fixer précisément les seuils de chiffre d'affaires autorisant la différenciation. Or une telle précision n'est pas envisageable dans la pratique. Fixer par voie réglementaire l'ensemble des critères autorisant une différenciation des conditions générales de vente n'est ni possible ni souhaitable. Cela aboutirait à l'inverse des objectifs visés par la loi, en l'occurrence redonner un peu plus de liberté à la négociation commerciale.

La commission d'examen des pratiques commerciales, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la négociation commerciale, s'est réunie hier. Elle a réaffirmé à cette occasion son opposition à la publication de ce décret. Là encore, nous avions envisagé de procéder à un toilettage législatif dans le cadre du projet de loi Breton, toilettage aujourd'hui remis en cause.

La rédaction de certains décrets incombe à d'autres ministères.

J'évoquerai en premier lieu les décrets relevant de la responsabilité du ministère de la santé.

Les régimes complémentaires ont fait part assez tardivement de leur réaction sur les modalités de mise en oeuvre des cotisations des conjoints collaborateurs.

S'agissant des professions libérales, le ministère de la santé devrait signer le décret cette semaine en vue d'une publication avant la fin du mois de février.

Concernant les avocats, le ministère de la justice devrait envoyer sa lettre d'accord, attendue depuis novembre, permettant la saisine du Conseil d'État pour une publication du décret y afférent à la fin du mois de mars.

Pour ce qui est du rachat des périodes d'activité des conjoints collaborateurs, le ministère de la santé est très en retard - je le déplore -, mais il doit prochainement nous proposer un projet de décret.

Quant aux textes relevant du ministère du travail, le projet de décret visant à permettre aux coopératives de développer une activité de groupement d'employeurs devrait être examiné par le Conseil d'État dans les prochaines semaines.

Je voudrais également évoquer les articles 89 et 93, concernant le cabotage.

Le projet de décret relatif au cabotage a été rédigé par le ministère de l'équipement. Il doit s'articuler avec le décret sur les détachements transnationaux des travailleurs, que la Direction générale du travail est en train de finaliser, monsieur Dussaut. Ces textes devraient donc pouvoir être transmis très prochainement au Conseil d'État.

Compte tenu des projets de décrets qui sont en cours de signature ou qui ont déjà été transmis au Conseil d'État, ce sont vingt-cinq décrets d'application de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises qui pourraient avoir été pris au début du mois de mars, contre dix-neuf actuellement. Huit projets de décrets seront alors probablement en cours d'examen au Conseil d'État, portant sur le commerce équitable, les stages pour les créateurs repreneurs, les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint avocat, le développement d'activités de groupement d'employeurs, le modelage esthétique, les transactions dans les CCI, la tutelle des CCI et la préemption des baux commerciaux. Ces textes, ainsi que le projet de décret relatif à la mission des CCI, pourraient être pris à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, ce qui porterait le total à trente-quatre décrets.

L'incertitude est en revanche plus grande pour les dispositifs de rachat des périodes d'activité des conjoints collaborateurs.

Tel est le bilan que je voulais dresser devant vous, de façon très transparente, pour répondre aux justes préoccupations du Sénat, qui avait pris une part décisive dans l'élaboration de ce texte.

Cette loi a eu des effets bénéfiques très nombreux sur le terrain. À cet égard, la vitalité de nos PME se traduit dans les chiffres du chômage, grâce auxquelles il recule. C'était l'occasion de le rappeler.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

M. Roland du Luart remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Je remercie M. le ministre de nous avoir répondu en toute transparence. Nous avons donc l'espoir que de nombreux décrets seront publiés avant la fin du mois de mars.

Nous comprenons que les arbitrages entre les différents ministères préalablement à la publication des décrets sont parfois difficiles. Néanmoins, nos inquiétudes ont été globalement apaisées. Nous attendons donc impatiemment la fin du mois de mars pour voir enfin fleurir la plupart des décrets d'application de cette loi, qui était très attendue par les créateurs, les repreneurs et l'ensemble du monde de l'entreprise.

Vous avez eu raison de le souligner, monsieur le ministre, le Gouvernement et sa majorité ont beaucoup oeuvré en faveur de la création et de la transmission d'entreprise, en faveur des forces vives de notre pays. Nous en recueillons aujourd'hui les résultats concrets. Nous sommes sur la bonne voie et il nous faut continuer.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

En application de l'article 83 du règlement, je constate que le débat est clos.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter a deux objets principaux : il vise, d'une part, à actualiser le code de justice militaire et, d'autre part, à moderniser le régime juridique de protection et de contrôle des matières nucléaires.

Dans ces deux domaines, ce projet de loi illustre notre volonté de nous rapprocher autant que possible du droit commun.

Ce texte vise donc, en premier lieu, à adapter la justice militaire aux exigences de l'État de droit.

Il est en effet nécessaire de prévoir, dès le temps de paix, l'existence d'une justice militaire pour le temps de guerre.

Il s'agit d'éviter toute improvisation génératrice le plus souvent de désordres à l'occasion d'une crise nationale grave résultant d'une guerre étrangère ou d'un événement intérieur de première importance.

Pour répondre à cette préoccupation, l'article 84 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à la refonte du code de justice militaire.

Cette refonte s'est faite à droit constant.

L'objet de l'article 1er du présent projet de loi est donc de ratifier l'ordonnance du 1er juin 2006.

Quant à l'article 2, il contient plusieurs modifications nécessaires auxquelles il n'avait pas pu être procédé dans le cadre de l'habilitation législative.

Tout d'abord, il nous faut moderniser certaines dispositions relatives au temps de paix devenues obsolètes.

Ces dispositions concernent le tribunal aux armées de Paris chargé de juger les militaires ayant commis des infractions de toute nature hors du territoire national.

La composition de la chambre de l'instruction du tribunal aux armées de Paris est harmonisée avec les règles du code de procédure pénale.

En outre, les conditions requises pour que les prévôts puissent avoir la qualité d'officier de police judiciaire sont celles qui sont prévues par le code de procédure pénale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi vise également à moderniser des dispositions du temps de guerre dans le sens d'un renforcement des droits de la défense.

La principale innovation réside dans l'instauration de l'appel contre les jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de guerre.

Le délai d'appel et l'instance d'appel suspendront l'exécution de la condamnation.

Par ailleurs, les modalités de certaines perquisitions seront encadrées selon les règles du droit commun.

Le projet de loi complète ainsi la liste des personnes protégées en y incluant les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle, les médecins, les notaires, les avoués et les huissiers.

De plus, la perquisition dans une entreprise de presse ne pourra être effectuée que par un magistrat qui veillera à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession.

Celle qui sera effectuée dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier ne pourra être réalisée qu'en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.

L'interception des communications téléphoniques sur certaines lignes seront, comme dans le droit commun, encadrées par des dispositions protectrices.

Le projet étend les protections actuellement accordées aux seuls avocats à trois autres catégories de personnes : les parlementaires, les magistrats et les militaires siégeant dans une juridiction des forces armées. Une interception sur les lignes de ces personnes ne pourra être valablement effectuée que si le juge d'instruction en a préalablement informé le président de l'assemblée concernée, pour les parlementaires, ou le premier président ou le procureur général de la juridiction concernée pour les magistrats.

Enfin, désormais, en cas d'absence, le défenseur du prévenu et, à défaut, ses parents ou amis pourront présenter son excuse. Cette nouvelle disposition tire les conséquences de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui permet au prévenu défaillant d'être représenté par un défenseur.

Ainsi, déjà alignée sur les règles du droit commun en temps de paix, la justice militaire, en temps de guerre, bénéficiera d'un dispositif procédural adapté. Ce système permettra de garantir les spécificités indispensables de la justice militaire dans une situation exceptionnelle tout en la dotant de mécanismes juridiques la rapprochant, sur de multiples aspects, de la justice pénale en temps de paix.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j'en viens maintenant au second objet de ce projet de loi : la modernisation du régime juridique de la protection et du contrôle des matières nucléaires.

Dorénavant, les matières nucléaires affectées à la défense mais ne relevant pas de la dissuasion seront protégées et contrôlées dans les conditions du droit commun applicables aux matières nucléaires à usage civil. En revanche, les matières nucléaires relevant de la dissuasion bénéficieront d'un régime particulier, qui sera déterminé par décret en Conseil d'État. Afin de donner une base législative à ce régime particulier, l'article L. 1333-1 du code de la défense est modifié en ce sens.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale le 6 février, constitue donc bien une étape supplémentaire d'une évolution entamée voilà maintenant cinq ans et qui vise à soumettre les personnels et activités de défense aux règles du droit commun. C'est pourquoi je souhaite qu'il recueille maintenant votre approbation.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

M. le président. Mes chers collègues, avant que nous poursuivions la discussion générale, je voudrais dire, en notre nom à tous, combien nous sommes heureux de voir M. Serge Vinçon de retour parmi nous !

Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant modification du code de justice militaire et du code de la défense a deux objets principaux : le premier est de ratifier l'ordonnance du 1er juin 2006 portant refonte de la partie législative du code de justice militaire, le second est d'introduire dans ce code une série de modifications, en vue de passer d'un régime d'exception à un régime spécialisé en matière de droit pénal applicable au domaine militaire. Les différentes modifications opérées par le présent texte visent à étendre à la justice militaire les garanties offertes par la procédure pénale générale.

La plus importante d'entre elles est, sans conteste, l'introduction de la possibilité d'appel en matière criminelle. Cet appel peut être interjeté par le ministère public, le condamné et la partie civile, en temps de paix comme en temps de guerre.

Les droits de la défense en temps de guerre sont également renforcés, avec la possibilité, en cas de défaillance du prévenu, d'être représenté par un défenseur.

Le droit commun est également étendu aux modalités de certaines perquisitions ainsi qu'à celles qui portent sur l'interception de certaines communications particulièrement protégées. C'est notamment le cas, vous l'avez souligné, monsieur le ministre, des parlementaires et des magistrats. Le président de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient doit être informé de ces interceptions par le juge d'instruction compétent, tout comme doit l'être le premier président ou le procureur général du lieu où réside ou travaille le magistrat.

Enfin, l'article 3 du projet de loi porte sur un sujet totalement différent et a été rattaché à ce texte pour des raisons d'opportunité. Il traite, en effet, du régime de protection et de contrôle applicable aux matières nucléaires. Cette décision devrait permettre rapidement l'adoption du nouveau régime.

La partie législative du code de la défense distingue, dans son état actuel, le régime applicable aux matières nucléaires selon que celles-ci sont ou non affectées à la défense ou détenues dans des installations intéressant la défense. Le projet de loi étend le régime de droit commun en restreignant le régime dérogatoire en vigueur aux seules matières nucléaires affectées à la dissuasion.

Ces dernières seront régies par des dispositions définies par décret en Conseil d'État et mises en oeuvre par l'inspection de l'armement nucléaire, qui relève directement du Président de la République, chef des armées.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ne peut qu'approuver l'extension, au domaine militaire, du régime juridique de droit commun, auquel ce texte procède. Elle vous demande donc, mes chers collègues, de l'adopter sans modification.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme viennent de l'expliquer dans le détail M. le ministre et M. le rapporteur, ce projet de loi procède à une harmonisation du code de justice militaire avec le droit commun de la procédure pénale. Je n'y reviendrai pas. Je signalerai simplement que cette harmonisation, en particulier en temps de paix, contribue au renforcement des droits de la défense.

De plus, les matières nucléaires civiles ou militaires devant répondre aux mêmes exigences, elles seront protégées et contrôlées dans les conditions du droit commun, à l'exception des matières nucléaires relevant de la dissuasion. La distinction existera donc non plus entre les matières nucléaires « civiles » et celles qui sont « affectées à la défense », mais uniquement entre les matières nucléaires affectées à la dissuasion et celles qui n'y sont pas affectées. Il s'agit d'une avancée de premier plan.

Tels sont donc les points forts de ce texte.

Je souhaiterais maintenant aborder la politique de défense. Ce texte, monsieur le ministre, montre que la défense nationale applique les règles de droit commun chaque fois que cela est possible. C'est le sens de l'action menée par le ministère de la défense au cours de cette législature, et nous mesurons toute la part que Mme Alliot-Marie et vous-même avez prise dans cette parfaite intégration.

À l'occasion du dernier texte de la législature en matière de défense, je reviendrai brièvement sur l'action que le Gouvernement a menée à ce sujet au cours de ces cinq années.

Trois grandes réformes ont été menées à bien : la loi de programmation militaire 2003-2008 a été intégralement respectée, ce qui n'avait pas été depuis longtemps le cas pour une telle loi ; le système de réserve a été profondément rénové, de même que le statut général des militaires et les statuts particuliers ; enfin, a été élaboré un plan de reconnaissance du personnel civil. On le voit, le tableau est tout à fait éloquent !

La défense nationale s'est modernisée et s'est affirmée comme un acteur majeur de l'économie française : premier acheteur, premier investisseur, premier recruteur et deuxième employeur de l'État, elle donne du travail à environ 10 000 entreprises, employant près de 2 millions de salariés. Elle s'est fortement investie dans la formation et l'emploi des jeunes, dont elle est le premier recruteur. La défense engage chaque année près de 35 000 jeunes, dont 7 000 sont sans diplôme, et est à l'initiative du programme « Défense deuxième chance », que tout le monde commence à bien connaître.

Enfin, et ce n'est pas négligeable, le ministère de la défense a oeuvré activement en faveur de la construction de l'Europe de la défense.

Le groupe UMP est fier de ce qui a été entrepris au cours de cette législature, et je tenais à saluer l'action de Mme la ministre de la défense ainsi que la vôtre, monsieur le ministre. Nous voterons donc ce texte.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission - nous sommes très heureux de vous retrouver -, mes chers collègues, comme cela a été dit, ce texte vise à apporter plus de cohérence, plus de clarté et une protection plus importante de certaines catégories de citoyens. C'est une bonne chose.

Toutefois, je regrette les lacunes et le manque d'ambition du présent projet de loi.

S'agissant tout d'abord de ses lacunes, je pense, monsieur le ministre, qu'elles ne sont pas intentionnelles et qu'elles résultent de la volonté du Gouvernement d'aller vite, trop vite, ce que je déplore.

Par exemple, le nouvel article L. 212-75 du code de justice militaire suscite mon interrogation, car je ne comprends pas les motivations qui ont conduit l'auteur du présent projet de loi à établir une discrimination entre les différentes catégories de personnes pouvant bénéficier d'une protection de leurs lignes de communication.

L'article L. 212-75 du code de justice militaire précise : « Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction, à peine de nullité ». Cette formule est claire et complète et, pour ma part, je l'approuve.

Mais pour quelle raison les parlementaires que nous sommes ne bénéficient que d'une protection que je qualifierai de tronquée, réduite, partielle, incomplète, et donc inefficace ? Monsieur le ministre, les dispositions du projet de loi concernant les parlementaires sont les suivantes : « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. » Cette rédaction réduit fortement la portée de la protection. En effet, l'expression « la ligne » prête à confusion. Quel député, quel sénateur n'utilise qu'une seule ligne de téléphone ? De plus, il n'est pas question de la protection de la ligne installée à son domicile. Je pourrais formuler la même remarque au sujet du militaire siégeant dans une juridiction des forces armées.

Le nouvel article L. 212-75 crée donc deux catégories de citoyens protégés d'une interception de leur ligne. Il conviendrait, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, que la rédaction soit la même pour les quatre catégories de personnes citées dans cet article, et cela au nom de l'équité. Dans ce domaine de la protection, tous les citoyens doivent être traités, me semble-t-il, de façon identique. Sinon, je souhaiterais connaître et les raisons de cette discrimination.

S'agissant du manque d'ambition du texte, je pense que celui-ci aurait pu être l'occasion d'élargir le champ de notre réflexion ; c'est d'ailleurs à cet exercice que s'est livré notre collègue Robert del Picchia.

Ainsi aurions-nous pu nous interroger sur au moins deux questions.

Tout d'abord, à l'heure où nos soldats évoluent à l'extérieur, sur de nombreux et dangereux théâtres d'opérations, à l'heure où les plans Vigipirate les mobilisent, ne faudrait-il pas débattre de ce que l'on appelle l'état de paix et l'état de guerre ? La nature des conflits évolue. L'état de paix et l'état de guerre tels qu'ils sont définis légalement aujourd'hui risquent de ne plus correspondre aux situations vécues et subies.

Autre question qui aurait pu être abordée et débattue : l'implication de nos militaires dans des conflits extérieurs toujours plus nombreux et qui risquent, je le crains, d'être plus dangereux. Le rôle du Parlement mérite d'être, à cet égard, bien plus important. En dehors du vote des crédits, qui se fait généralement a posteriori, le Parlement n'est pas consulté sur la participation de notre pays aux opérations extérieures, qui peuvent être de véritables guerres sans pour autant porter cette appellation.

Monsieur le ministre, ces points appelaient un large débat.

Si ce texte apporte, certes, une légère amélioration par rapport à la législation actuelle, nous le jugeons timoré et imparfait et ne saurions donc y apporter notre soutien. C'est pourquoi le groupe socialiste s'abstiendra.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd'hui vise, dans son article 1er, à ratifier l'ordonnance du 1er juin 2006 portant refonte de la partie législative du code de la justice militaire, mais il modifie surtout, dans ses articles 2 et 3, quelques aspects non négligeables du code de la justice militaire et du code de la défense.

Si ce texte, très technique, peut paraître anodin, il n'est pas sans importance si l'on considère que la justice militaire et les matières nucléaires peuvent potentiellement jouer un grand rôle dans la vie de la nation.

Pourquoi ce projet de loi vient-il subitement en discussion ? Nous sommes en effet à trois jours de la fin de la session parlementaire, et nous l'examinons un peu plus d'une semaine après son adoption par l'Assemblée nationale.

J'aurais souhaité que, sur de tels sujets, nous prenions le temps d'une réflexion plus approfondie, et je fais miennes les remarques faites voilà un instant par notre collègue André Rouvière sur les lacunes de ce texte.

Le Gouvernement s'est, à l'évidence, aperçu in extremis qu'il risquait de dépasser le délai limite autorisant la ratification de l'ordonnance de juin 2006 !

De plus, nous éprouvons toujours de profondes réserves sur la procédure qui consiste à légiférer par ordonnance, car nous considérons que, alors, le Parlement ne peut pas jouer pleinement son rôle. Cela vaut aussi lorsqu'il s'agit de la codification, fût-elle à « droit constant », puisqu'il subsiste toujours un risque d'altération de la lettre de la loi, même si l'esprit en est respecté.

D'une manière générale, légiférer ainsi par ordonnance et examiner en si peu de temps des modifications importantes du code de la justice militaire et du code de la défense ne me paraît ni sérieux ni convenable. Cela ne contribue vraiment pas à revaloriser le rôle de nos deux assemblées en matière de défense !

Il faudra bien, pourtant, que ces questions soient un jour abordées de façon démocratique et qu'elles ne soient plus du ressort décisionnel quasi exclusif du chef de l'État et du ministre de la défense : dans une démocratie comme la nôtre, et sur des sujets aussi lourds de conséquences, il ne devrait pas y avoir de « domaine réservé ».

En tout état de cause, le groupe communiste républicain et citoyen estime qu'il est grand temps d'accroître la transparence sur ces questions en renforçant le rôle du Parlement. Il en est de même pour les opérations extérieures de nos armées. Je me souviens que le rapport remis en 1998 par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le Rwanda et le rôle de nos armées avait conduit à toute une série de recommandations pertinentes ; il n'en a jamais été tenu compte !

Une implication plus grande du Parlement nous paraît requise dans la définition des orientations de notre politique de défense, dans les modalités de sa mise en oeuvre et dans l'évaluation des objectifs atteints. Nous aurions tout à y gagner, monsieur le ministre.

Cela étant, le coeur du projet de loi est contenu dans l'article 2, qui comporte un certain nombre de mesures législatives qui, heureusement, n'ont pas fait l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance. Il s'agit de modifier des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de paix et au temps de guerre et qui, devenues obsolètes, avaient fortement besoin d'être modernisées.

Jusqu'en 1982, relevait de la justice militaire le jugement des infractions commises en temps de guerre et en temps de paix, par les militaires et certains civils, que ce soit sur le territoire de la République ou à l'étranger. Depuis 1982, le jugement des infractions militaires commises en temps de paix ne relève plus de la justice militaire, mais du droit commun, et donc du code de procédure pénale.

Ces modifications concernent le tribunal aux armées de Paris, dorénavant compétent pour juger les infractions de toute nature commises par des militaires français hors du territoire national.

Elles permettent aussi d'aligner certaines dispositions sur celles du droit commun, comme l'habilitation des officiers de police judiciaire des armées, la représentation du ministère public devant la chambre de l'instruction par le procureur près la cour d'appel, ou bien encore la désignation en matière criminelle de la juridiction d'appel par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

De même, les dispositions applicables en temps de guerre encadrant plus rigoureusement les perquisitions et les écoutes téléphoniques ou permettant la représentation d'un prévenu absent vont dans le bon sens.

Mais le plus important consiste certainement à étendre à la justice militaire du temps de guerre l'article de la loi du 15 juin 2000, qui introduisait l'appel en matière criminelle.