Séance en hémicycle du 6 décembre 2018 à 21h15

Sommaire

La séance

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures quinze, sous la présidence de M. Philippe Dallier.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » (et article 77 quater).

La parole est à M. le rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 3 octobre dernier, le ministre de l’intérieur, l’homme le mieux informé de France, décrivait la situation très dégradée des quartiers sensibles aux mains d’islamistes radicaux et de narcotrafiquants, concluant en ces termes : « Je crains que, demain, on ne vive face à face. »

Comment en est-on arrivé là ? Reportez-vous trente ou quarante ans en arrière : que la France paraissait paisible !

Mme Esther Benbassa s ’ exclame.

Disons-le tout net : le budget de la mission « Immigration, asile et intégration » pour 2019, pourtant en augmentation de 22, 7 %, à hauteur de 1, 7 milliard d’euros, ne repose sur aucune ambition politique de relever ces immenses défis. Pourtant, n’est-il pas urgent d’ouvrir le débat sur les priorités de la générosité nationale ?

Tout d’abord, ces trois termes obéissent à une compréhension différente et devraient être traités séparément : l’asile pour Asia Bibi n’a rien à voir avec l’immigration d’un étudiant ou d’un cadre japonais qui vient travailler en France. Quant à l’intégration, ultime étape d’un parcours personnel, elle renvoie à un désir de vivre dans un pays d’adoption et d’en partager les valeurs et les usages.

Si le rôle du politique est de fixer des repères, lier ces trois notions signifie ne pas comprendre, ni maîtriser, ni anticiper les dangers pour la patrie que représente cette absence de politique migratoire. Il faut nommer, compter et distinguer.

D’ailleurs, ces 1, 7 milliard d’euros ne représentent qu’une infime partie des coûts liés à l’immigration : dans le document de politique transversale annexé au projet de loi de finances pour 2019, auquel contribuent neuf ministères, le coût estimé est de 6, 2 milliards d’euros.

Y a-t-il une crise migratoire ? Certains le réfutent. Ainsi, le directeur général de France Terre d’asile m’a assuré qu’il n’y avait plus de crise migratoire. Malheureusement, dans la même conversation, il m’a expliqué que les effectifs de son organisation étaient passés de 30 personnes en 1998 à 900 cette année et que, pourtant, il manquait de moyens…

Sans parler des zones de conflit et de la dégradation du contexte géostratégique, les bouleversements démographiques à l’œuvre à nos portes, avec une Afrique passée de 100 millions d’habitants en 1900 à 1, 2 milliard aujourd’hui, et qui en comptera 2, 5 milliards en 2050, appellent à sortir du silence.

Pouvons-nous, en conscience, détourner les yeux ? Stephen Smith, dans La Ruée vers l ’ Europe, affirmait en 2017 que l’on n’avait jamais connu une telle pression démographique : « À l’échelle du continent africain, 42 % des jeunes déclarent vouloir émigrer. »

Cette absence de lucidité par rapport aux enjeux, ce projet de budget en est imprégné. Pour les 70 000 à 80 000 obligations de quitter le territoire français, ou OQTF, le Gouvernement fait malheureusement semblant d’appliquer les décisions. Ainsi, on observe une stagnation des crédits pour les reconduites à la frontière, à environ 30 millions d’euros depuis quatre ans, et une baisse continue du taux d’exécution des mesures d’éloignement, qui atteignait à peine 12, 5 % au premier semestre de 2018. Que deviennent les personnes concernées ?

Les chiffres des demandes d’asile sont systématiquement sous-évalués. Ainsi, en 2017, alors que 97 300 demandes d’asile avaient été prévues, plus de 100 000 ont été enregistrées. L’enveloppe de l’allocation pour demandeur d’asile, l’ADA, pourtant revalorisée de 5, 7 %, pour atteindre un peu plus de 335 millions d’euros, sera insuffisante. En effet, le nombre des demandes d’asile continue de croître, à rebours de ce que l’on observe chez nos voisins : au premier semestre de cette année, il a augmenté de 16, 7 %, et nous devrions dépasser les 110 000 demandeurs d’asile l’année prochaine, contre 35 000 en 2007.

Surtout, ces chiffres cachent la hausse du nombre des demandeurs d’asile sous procédure Dublin. Alors que, partout en Europe, le flux des demandes diminue, il continue d’augmenter chez nous. N’est-ce pas la conséquence de notre politique laxiste ?

Mais je dois dire, mes chers collègues, que ce qui me choque le plus, c’est la gestion comptable de cette question décisive pour notre avenir. Nous alignons des chiffres, sans réaliser que, en 2017, nous avons reçu plus de 100 000 demandeurs d’asile, des mineurs isolés et accordé 240 000 titres de séjour. Si l’on ajoute à cela les « dublinés » et l’immigration clandestine, nous dépassons largement les 450 000 entrées. Avons-nous conscience que, à ce rythme, sur cinq ans, c’est au minimum la population de ville de Paris que nous aurons accueillie ? Pouvons-nous nourrir, loger, soigner et intégrer dignement autant de personnes ? Vous devinez la réponse…

Avons-nous été élus pour agir contre les intérêts de la France et des Français ? Il n’y a ni fermeté ni humanité à laisser faire les trafiquants d’êtres humains qui se jouent de nos faiblesses !

Pour éviter d’aller plus avant dans la désintégration de l’identité nationale et la partition du territoire, ayons le courage de reprendre en main nos frontières, qui décrivent les appartenances culturelles et historiques dont nous avons besoin pour vivre.

Dans la situation chaotique que nous traversons, le président Macron serait bien inspiré de refuser le pacte pour les migrations.

M. Alain Houpert opine.

Quant à ce projet de budget qui mérite d’être qualifié d’insincère, mes chers collègues, je vous invite naturellement à le rejeter !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, trois minutes, c’est peu pour résumer l’avis de la commission des lois sur le projet de budget de cette mission. Je me bornerai donc à rappeler quelques principes.

Il faut reconnaître que, à périmètre constant, ce budget augmente de l’ordre de 12 %, et qu’un effort assez substantiel est consenti, puisque les crédits sont en hausse de 0, 6 %, soit 200 millions d’euros, par rapport à ce qui avait été programmé. Toutefois, la commission des lois regrette de retrouver dans ce budget des incohérences qu’elle a déjà signalées lors des débats sur la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, promulguée en septembre dernier.

Monsieur le secrétaire d’État, nous avons bien observé les efforts consentis.

S’agissant d’abord de l’intégration, éternel parent pauvre des politiques migratoires ces dernières années, dont votre rapporteur pour avis avait dénoncé l’insuffisance des moyens l’année dernière déjà, la hausse des crédits devrait profiter à l’accueil des étrangers primoarrivants, via notamment des mesures d’insertion professionnelle et un doublement des cours de langue, ainsi que le préconisait le Sénat. Si cet effort doit être reconnu, il nous faudra rester attentifs à la mise en œuvre des mesures.

Des efforts sont prévus également pour l’accompagnement matériel des réfugiés, avec la création de places d’hébergement pour les demandeurs d’asile. C’est un élément important, mais sans doute faudra-t-il à terme simplifier le dispositif technique, qui paraît complexe.

Reste que ces hausses ponctuelles et importantes des moyens par rapport à 2018 sont généralement fondées sur des hypothèses peu plausibles. À l’évidence, les moyens prévus sont insuffisants au regard de la réalité des phénomènes migratoires auxquels nous devons faire face.

Ainsi, le projet de loi de finances prévoit une stabilisation de la demande d’asile en 2019 puis en 2020, alors que la France reste exposée à une demande d’asile sans précédent, situation atypique en Europe : les demandes ont crû de près de 19 % cette année, avec des flux secondaires en provenance d’Espagne, en sorte que le seuil des 100 000, voire des 120 000 demandeurs, devrait être franchi.

Or les budgets alloués à nos organismes sont stables : ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, ni la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, non plus probablement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, ne pourront tenir le délai cible de six mois en moyenne pour le traitement des demandes, pas plus que l’objectif de 86 % de demandeurs d’asile hébergés.

En ce qui concerne l’immigration régulière, toujours très dynamique, le nombre des admissions exceptionnelles au séjour a cessé de croître, mais, contrairement à nos espérances, la circulaire Valls, qui représente 30 % de ces régularisations, n’a pas été supprimée.

Enfin, l’immigration irrégulière reste le parent pauvre de la politique migratoire : ses crédits ne représentent que 8 % du total de la mission. Certes, un effort important est consenti pour 2019 en matière de rétention, avec la création de 450 places nouvelles, mais l’effort est quasi nul depuis quatre ans pour ce qui concerne les crédits consacrés à la mise en œuvre des mesures d’éloignement.

La France n’étant pas en mesure de réaliser un quelconque suivi des déboutés du droit d’asile, il n’est guère étonnant que nos politiques d’éloignement des étrangers en situation irrégulière soient un échec. Le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire français, déjà dérisoire en 2017, a encore baissé cette année… Sur les six premiers mois de 2018, seulement 12, 6 % des décisions d’éloignement ont été exécutées !

Je ne parlerai pas de la procédure Dublin, si ce n’est pour faire observer que l’évolution espérée ne se produira pas, le commissaire européen Avramópoulos ayant annoncé hier dans la presse qu’il n’était pas possible de trouver un accord. Nous sommes donc en très grande difficulté.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des lois a émis un avis défavorable sur les crédits de cette mission.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

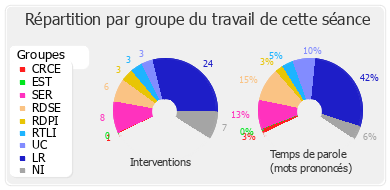

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote.

Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. le rapporteur pour avis regrette que la circulaire Valls sur l’admission exceptionnelle au séjour n’ait pas été abrogée. Une circulaire est une sorte de compilation de textes législatifs et réglementaires. Il ne nous dit pas exactement ce qu’il voudrait y changer. S’agissant des paramètres sur lesquels le Gouvernement a une certaine marge de manœuvre, je signale que les critères d’admission prévus par les circulaires Sarkozy de 2006 et Hortefeux de 2008 étaient plus souples…

Vous regrettez aussi, monsieur Buffet, l’absence d’augmentation des crédits pour le financement de l’exécution des mesures d’éloignement. Je rappelle qu’un éloignement coûte en moyenne plus de quatre SMIC. C’est la méthode qui pose problème aujourd’hui, pas le manque d’argent. En réalité, le « tout-rétention » n’est pas efficace, surtout quand les pays d’origine ne coopèrent pas. La méthode allemande, plus souple, est plus efficace.

Monsieur Buffet, vous déplorez que le nombre de personnes en situation irrégulière augmente. Cela vaut pour toute l’Europe : de la Grèce à l’Allemagne et de la Turquie au Maroc, partout on constate une telle augmentation. Ces dernières années, le flux est plutôt mieux maîtrisé en France que dans nombre de pays voisins.

Le rapport de la commission des finances, quant à lui, semble confondre les crédits de cette mission de pilotage de la politique d’asile et d’immigration avec un supposé coût de l’immigration. Pourtant, les estimations de recettes, en termes de cotisations sociales ou d’impôts, rapportées au coût des prestations sociales et de la scolarité des enfants, notamment, montrent que la population immigrée apporte une contribution positive, tant à l’État qu’aux organismes sociaux, alors que l’immigration est toujours vue comme un coût !

Je rappelle à ceux qui affirment que signer le pacte de Marrakech sur les migrations serait une mauvaise chose que, si l’on souhaite lutter contre les passeurs et les trafics, il est bon d’améliorer le dialogue entre pays d’arrivée et pays de départ. Instaurer un cadre de dialogue est utile pour lutter contre l’immigration irrégulière : c’est l’objet de ce pacte, qui sera un outil non contraignant à la disposition des différents États, dont il respecte pleinement la souveraineté.

La France n’est pas seule face à ces défis. Depuis 2015, l’Europe a fait beaucoup. Ainsi, les franchissements irréguliers des frontières européennes sont passés de plus de 1, 8 million en 2015 à moins de 150 000 par an aujourd’hui. Au cours de la même période, le nombre des demandes d’asile a été divisé par deux. C’est le résultat des politiques européennes. À cet égard, le budget de FRONTEX a plus que doublé entre 2015 et 2018. Si la situation reste préoccupante, il faut rappeler le chemin déjà parcouru !

Il est important, monsieur le secrétaire d’État, d’être attentif au budget de l’OFPRA, qui représente moins de trois semaines de financement de l’ADA. Pour des raisons à la fois humanitaires, d’efficacité et budgétaires, il importe que cet organisme puisse étudier rapidement les demandes d’asile. Ne le ramenons pas à sa situation de 2012 ! Aujourd’hui, il faut à l’OFPRA moins de cent jours pour étudier une demande d’asile : c’est un beau résultat, fruit du travail de ses agents. Pour aller plus loin et faire davantage d’économies, il faudrait donner la possibilité aux demandeurs d’asile de travailler et veiller à ce que l’application de la nouvelle loi sur l’asile permette d’améliorer l’accueil dans les services des étrangers des préfectures, la formation et le statut des personnels, ainsi que la cohérence entre les informations disponibles sur service-public.fr et les sites des préfectures et la réalité des choses. Je souligne aussi l’importance de la question des langues pour accélérer le traitement des demandes d’asile.

Les conditions de travail difficiles des agents de la police aux frontières – leur temps de travail dépasse souvent largement ce qu’il devrait être – pèsent aussi sur le quotidien des personnes en rétention.

Monsieur le secrétaire d’État, si nous sommes très critiques à l’égard des positions de la majorité sénatoriale, nous ne pourrons cependant pas voter les crédits dévolus à une politique qui manque de solidarité envers des pays comme l’Italie ou l’Espagne, avec les conséquences politiques que nous constatons aujourd’hui en Italie. Nous ne sommes bien sûr pas seuls responsables de cette catastrophe européenne, mais nous y avons participé.

Après l’Aquarius, ce sont aujourd’hui des bateaux marchands qui, alors qu’ils ne font que respecter le droit de la mer en sauvant des vies, ne savent pas où accoster pour mettre en sécurité les personnes qu’ils ont repêchées !

Je constate aussi que la coopération entre les garde-côtes libyens et l’Union européenne est très aléatoire, d’autant que l’on ne sait pas très bien à qui ils répondent.

Enfin, nous refusons une application de la procédure Dublin qui conduit 30 % des demandeurs d’asile en France à végéter pendant dix-huit mois avant de pouvoir engager la démarche. En attendant, ils vivent de manière indigne dans nos rues. Soit un autre pays a déjà étudié leur demande d’asile, auquel cas il faut changer les règles pour plus d’efficacité, soit ils n’ont pas encore déposé de demande d’asile, auquel cas nous devons appliquer le système Dublin de manière plus souple, pour qu’ils puissent la formuler immédiatement en France.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, pourquoi les personnes ayant travaillé avec l’armée française en Afghanistan n’obtiennent-elles pas toutes rapidement un visa dans des conditions dignes ?

Je n’ai pas parlé d’intégration, parce qu’avec des discours comme celui de notre collègue rapporteur spécial rien ne sera jamais possible, quelle que soit l’importance des moyens engagés !

La France inclusive que nous appelons de nos vœux n’a pas besoin d’une pluie de milliards : elle a simplement besoin de s’aimer et de faire vivre ses principes. C’est plus difficile que de mobiliser des milliards, mais là est l’enjeu pour l’intégration : respecter les droits, refuser absolument toute discrimination et permettre que, d’une génération à l’autre, les jeunes qui naissent en France puissent se sentir français et ne pas être discriminés du fait de leur origine !

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits affectés à la mission « Immigration, asile et intégration » dans le projet de loi de finances pour 2019 sont en hausse de 22, 7 % en crédits de paiement. Toutefois, comme d’autres missions, celle-ci voit son périmètre élargi : à périmètre constant, l’augmentation n’est que de 12 % à 14 % en crédits de paiement.

Nécessaire, cette augmentation nécessaire vise à faire face à des demandes d’asile toujours plus nombreuses année après année : leur nombre a augmenté de 17 % en 2018 par rapport à 2017. C’est donc sans surprise que la grande majorité des crédits sont concentrés sur l’action n° 02, Garantie du droit d’asile.

Bien entendu, ces chiffres à eux seuls ne sauraient refléter les dépenses de l’État pour les politiques d’immigration, d’asile et d’intégration, qui ont de multiples coûts annexes, portant la facture pour l’État à près de 5, 8 milliards d’euros pour 2018.

Si le Gouvernement a augmenté les crédits de la mission, ceux-ci restent encore insuffisants pour traiter en profondeur l’enjeu majeur que constituent l’immigration et l’asile dans notre pays.

Conscient qu’il faut repenser totalement notre système d’accueil et d’intégration, de l’hébergement d’urgence à l’exécution des décisions administratives, j’accueille très favorablement l’initiative prise par le Gouvernement de consacrer une loi à cette problématique. Cela me semble d’autant plus nécessaire que, partout en Europe, et même ailleurs, le populisme gagne du terrain en se nourrissant de la question migratoire. Adopter une approche globale est donc absolument nécessaire si l’on veut que les Français ne perçoivent pas notre politique d’accueil et d’intégration comme une charge déraisonnable et contraire à leurs intérêts.

« Il faut avoir à l’esprit que cette vision négative est liée au sentiment de déclassement et au renforcement des inégalités que certains de nos concitoyens éprouvent. » Tels étaient mes propos en juillet dernier, monsieur le secrétaire d’État, des propos qui font malheureusement écho à la crise des « gilets jaunes » que nous sommes en train de vivre.

Pour revenir à la question migratoire, le texte de juillet dernier, s’il a la vertu de corriger ou d’améliorer certains dispositifs, laisse des pans entiers de la problématique sans réponse. Comme les États à l’échelle européenne, les territoires français ne sont pas exposés de la même manière aux phénomènes migratoires : les zones frontalières, particulièrement les îles françaises les plus éloignées, sont les premières concernées.

À cet égard, la situation en outre-mer est largement sous-estimée. Je pense à Mayotte et à la Guyane, mais aussi à mon territoire, Saint-Martin, qui doivent faire face à un afflux important de migrants au regard de leur taille et de leur population, ce qui fragilise fortement les équilibres locaux. À Saint-Martin, l’inexistence d’une frontière étatique physique sur l’île tend à favoriser l’installation de populations immigrées, dont la précarité s’est accrue après les désastres causés par l’ouragan Irma, dont nous peinons toujours à nous relever.

Rien non plus, dans la loi de juillet dernier, ne permet de surmonter les difficultés chroniques dans les services publics régaliens ni de garantir des solutions d’hébergement d’urgence effectives. La loi ne comporte pas davantage de dispositions contraignantes relatives à la question des futurs réfugiés climatiques ou destinées à lutter contre la traite des êtres humains à laquelle se livrent les passeurs.

Le projet de loi de finances pour 2019 ne contient aucune mesure complétant utilement nos travaux de juillet dernier ou apportant des moyens supplémentaires pour combler les lacunes que je viens de mentionner. L’augmentation des crédits de paiement est avant tout un ajustement, au demeurant indispensable, du budget pour répondre à l’accroissement du nombre des demandes d’asile à traiter.

C’est peut-être la seule raison qui conduira la grande majorité du groupe du RDSE à voter les crédits de la mission. Nous mettons cependant en garde le Gouvernement : s’il veut réellement traiter le sujet dans toutes ses dimensions, il lui faudra mobiliser à l’avenir des moyens beaucoup plus importants !

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, « la qualité de notre politique d’intégration est au cœur de l’équilibre général de notre politique d’immigration et d’asile. Nos priorités sont connues. Nous voulons un système d’asile plus rapide, une politique d’éloignement plus efficace pour les étrangers en situation irrégulière, une politique d’intégration digne de notre République pour tous ceux à qui nous donnons le droit de séjourner en France. »

Ces mots ne sont pas de moi, mais du Premier ministre, qui les a prononcés devant le Comité interministériel à l’intégration, le 5 juin dernier. En d’autres termes, le Gouvernement entend mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Nous saluons cette volonté.

Au regard de ces dernières années, force est de constater que la demande d’asile connaît, en France, une hausse sans précédent, alors que, dans d’autres États européens, elle est en baisse. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : au cours de la décennie 2007-2017, la demande de protection internationale en France a pratiquement triplé, augmentant de 183 %.

L’immigration régulière est toujours très dynamique, certains efforts ayant été réalisés. En effet, l’année 2019 sera marquée par une augmentation des crédits destinés à l’accueil des étrangers primoarrivants.

De plus, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie produit ses premiers effets. Elle a permis, entre autres résultats, une meilleure insertion professionnelle des étrangers, auxquels elle assure une formation dispensée en langue française.

Néanmoins, notre collègue François-Noël Buffet signale, au nom de la commission des lois, que, « malgré des hausses ponctuelles, les moyens programmés par le présent budget sont fondés sur des hypothèses irréalistes et restent notoirement insuffisants au regard de la réalité des phénomènes migratoires auxquels la France est aujourd’hui confrontée ». En particulier, en raison de la forte hausse de la demande d’asile dans notre pays, les objectifs avancés par le Gouvernement – respect d’un délai cible de six mois pour le traitement des demandes d’asile et 86 % de demandeurs d’asile hébergés – ne semblent pas tenables.

Je voudrais attirer votre attention sur les crédits alloués à l’action n° 03 du programme « Immigration et asile », intitulée Lutte contre l’immigration irrégulière. Ils sont certes bienvenus, mais ne prennent pas en compte les conséquences de l’augmentation du nombre des demandes d’asile, non plus que les flux secondaires en provenance, notamment, d’Italie et d’Espagne. Ma collègue Denise Saint-Pé avait alerté le Gouvernement à cet égard lors des questions d’actualité au Gouvernement du 8 novembre dernier, expliquant que les Pyrénées étaient devenues une nouvelle route pour les populations migrantes. De fait, plus de 50 000 personnes sont arrivées sur les côtes espagnoles depuis le début de l’année, ce qui représente la moitié des entrées sur le continent. En réponse à ma collègue, monsieur le secrétaire d’État, vous avez exprimé votre volonté de nommer un coordinateur pour l’ensemble du massif pyrénéen, afin qu’un interlocuteur unique dialogue avec les autorités espagnoles : pouvez-vous nous indiquer si cette initiative s’est concrétisée et ce qui ressort de vos échanges avec les autorités espagnoles ?

La suite de mon propos sera consacrée au nombre de mesures d’éloignement effectivement exécutées.

Nous le savons, mes chers collègues, l’effort à cet égard est quasi nul. En effet, depuis quatre ans, les dépenses d’éloignement des migrants en situation irrégulière stagnent à un niveau proche de 30 millions d’euros. Je fais notamment référence à l’organisation des procédures d’éloignement par voies aérienne et maritime des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la mise en œuvre revient à la police aux frontières.

Le problème est connu : près de neuf obligations de quitter le territoire sur dix ne sont pas exécutées. C’est une question complexe, dont la résolution, j’en suis bien conscient, ne nécessite pas simplement une écriture budgétaire.

Plus globalement, le problème majeur sur lequel bute ce gouvernement, comme d’ailleurs ceux qui l’ont précédé, est celui du traitement des déboutés du droit d’asile.

Oui, la France doit continuer à protéger les populations en danger au titre de l’asile. Oui, elle a encore des progrès à faire dans le traitement de ces demandes et sur les garanties offertes à ceux qui obtiennent l’asile. Mais, surtout, pour que ce système fonctionne, pour qu’il ait un sens, il est indispensable que nous trouvions de nouvelles solutions efficaces afin que les déboutés ne viennent pas presque systématiquement grossir les rangs des personnes en situation irrégulière sur notre territoire.

Monsieur le secrétaire d’État, cette diminution des crédits est en contradiction avec l’intention affichée à plusieurs reprises par le Gouvernement de faciliter l’accès aux places de rétention partout sur le territoire, en vue, notamment, de lutter contre l’insécurité et de renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière.

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, les sénateurs centristes ne peuvent pas apporter leur soutien aux crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » du projet de loi de finances pour 2019 !

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, dans le projet de loi de finances pour 2019, la mission « Immigration, asile et intégration » voit ses ressources fortement augmenter, il faut le souligner. En effet, le montant du budget alloué à cette mission s’établit à 1, 7 milliard d’euros en crédits de paiement et à 1, 9 milliard d’euros en autorisations d’engagement, soit une progression respective de 23 % en crédits de paiement et de 37, 5 % en autorisations d’engagement en un an.

Certes, le budget augmente, mais avec la crise migratoire que connaît l’Union européenne et avec les programmes de relocalisation, il est loin d’être suffisant. Ne nous y trompons pas : il s’agit encore une fois d’un budget d’affichage où rien n’est fait efficacement pour lutter contre l’immigration irrégulière. Voilà pourquoi ce budget suscite de nombreuses remarques.

Tout d’abord, et il s’agit d’un point positif, je salue les efforts consentis en vue d’accueillir les étrangers en situation régulière. Je mentionnerai le renforcement du dispositif d’hébergement d’urgence et de la formation linguistique, ainsi que l’évolution du contrat d’intégration républicaine.

En revanche, il est toujours difficile de comprendre que le Gouvernement persiste à refuser l’abrogation de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, qui a conduit en cinq ans à une augmentation de plus de 30 % des régularisations d’étrangers en situation irrégulière.

En 2017, on a comptabilisé 10 654 exécutions de mesures d’éloignement de moins qu’en 2012, alors que la pression migratoire était largement supérieure. Pis encore, le taux d’exécution des mesures prononcées recule, signe de l’insuffisance des politiques mises en œuvre.

Sur ce point, les chiffres sont édifiants : seuls 17, 5 % des obligations de quitter le territoire français ont été exécutées l’an dernier. Il s’agit du plus bas niveau historique. Non seulement ces obligations de quitter le territoire sont peu appliquées, mais le Gouvernement ne prend même pas la peine de prendre une telle mesure quand un demandeur d’asile est débouté de sa demande ; en effet, seuls 36 % des déboutés en reçoivent une.

Une politique d’éloignement efficace constitue, à bien des égards, le pendant d’une bonne intégration des étrangers en situation régulière, et notamment des réfugiés.

La crédibilité de nos politiques d’éloignement est en outre entachée par les difficultés d’application du règlement de Dublin, qui prévoit le transfert des demandeurs d’asile vers l’État de l’Union européenne responsable de leur traitement, sans qu’une volonté de réforme se manifeste à ce jour : moins de 12 % des étrangers sous procédure Dublin ont été effectivement transférés vers un autre État au début de 2018.

Ce laxisme en matière d’éloignement du territoire vous conduit même, monsieur le secrétaire d’État, à refuser d’éloigner ceux qui représentent une menace pour la sécurité des Français. Je veux parler des 3 391 étrangers fichés pour radicalisation à caractère terroriste.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans ce contexte, le groupe Les Indépendants – République et Territoires ne votera pas les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » pour 2019.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, cette année encore, malgré un environnement budgétaire contraint et un contexte migratoire difficile, le budget consacré à la mission « Immigration, asile et intégration » connaît une augmentation significative, puisqu’il atteindra 1, 69 milliard d’euros en 2019, soit 314 millions d’euros de plus qu’en 2018.

Monsieur le secrétaire d’État, cette hausse de 22 %, cohérente avec l’objectif du plan gouvernemental de refonte de notre politique d’asile et d’immigration et les dispositions de la loi du 10 septembre dernier, vous permettra d’améliorer les conditions d’exercice du droit d’asile et de faire face aux défis des migrations et de l’intégration des étrangers entrés régulièrement en France.

Suivant ces trois objectifs, le budget que vous nous présentez prévoit une mise à niveau et une réorganisation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, qui permettra de disposer de plus de 97 000 places en 2019.

S’il est vrai que ce budget repose sur une hypothèse optimiste de stabilisation de la demande d’asile et de baisse des demandeurs d’asile placés sous la procédure Dublin, il me semble que sa sincérité n’en est pas pour autant affectée. En effet, cette année, aucun décret d’avance n’a été prévu sur cette mission dans le projet de loi de finances rectificative, ce qui démontre que cette action n’avait pas été sous-budgétisée. Je tiens à préciser que cela n’était pas arrivé depuis neuf ans.

S’agissant de l’immigration régulière, je voudrais saluer les efforts consentis par le Gouvernement en matière d’intégration des étrangers primoarrivants. Les crédits alloués permettront notamment le renforcement de l’accompagnement en matière d’insertion professionnelle, et le doublement des cours de français et d’éducation civique. L’emploi, la maîtrise de la langue et la compréhension des valeurs de la République sont en effet des facteurs essentiels d’intégration.

Enfin, concernant la lutte contre l’immigration irrégulière, s’il est vrai que l’essentiel des crédits est consacré au maintien en zone d’attente ou en rétention, il est en revanche inexact de dire que l’effort dédié à l’éloignement est quasi nul. Même si ce n’est pas suffisant, quelque 30, 9 millions d’euros sont consacrés aux frais d’éloignement des migrants en situation irrégulière, ce n’est pas rien.

Je ne puis évidemment pas m’exprimer sur cette question sans évoquer la situation au sein de mon département, où plus de la moitié de la population est étrangère et d’où sont effectuées chaque année la moitié des reconduites à la frontière depuis la France.

La pression migratoire inouïe que subissent les Mahorais m’a conduit à proposer l’adaptation des règles d’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.

Cette proposition a reçu l’avis favorable du Conseil d’État et a été validée par la suite par le Conseil constitutionnel. Il faut savoir que cela concerne tout de même 41 % à 50 % des naissances enregistrées à Mayotte.

Si, c’est très bien, chère collègue !

Au cours des dix derniers mois, des tensions importantes sont apparues dans les rapports entre les autorités comoriennes et les autorités françaises. Ces tensions ont eu pour conséquence de suspendre le retour chez eux de migrants reconduits à la frontière depuis Mayotte, ou de les rendre aléatoires, suscitant la colère légitime de la population mahoraise.

La crise était tellement profonde que, le 21 mars dernier, l’Union des Comores a renvoyé vers Mayotte un bateau qui devait accoster à Anjouan, avec, à son bord, une centaine de migrants reconduits à la frontière.

Fort heureusement, nous avons retrouvé le chemin du dialogue et, aujourd’hui, des retours sont de nouveau effectués grâce aux relations que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, entretient avec le gouvernement comorien. Il est vrai que le dialogue est primordial, comme le soulignait notre collège Jean-Yves Leconte.

Ce dialogue entre nos deux pays, mené en concertation avec les élus mahorais, devrait donner lieu très prochainement à la formalisation d’un document-cadre qui comportera des décisions et des engagements réciproques en matière de lutte contre les mouvements de population non maîtrisés et de sauvegarde des vies humaines en mer, ainsi qu’en matière de développement.

Comme mes collègues parlementaires de Mayotte, je serai évidemment vigilant quant à sa bonne mise en œuvre et compte sur le Gouvernement pour apporter une solution pérenne à ce problème.

Pour conclure, je pense que ce budget pour 2019 donnera au Gouvernement les moyens de mener des politiques ambitieuses en matière d’asile et d’immigration régulière et irrégulière. C’est la raison pour laquelle le groupe La République En Marche votera en faveur des crédits de cette mission.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, il y a quelques mois, la Haute Assemblée adoptait un texte validant l’enfermement des mineurs en centre de rétention administrative, ou CRA, facilitant les expulsions et réduisant l’accès aux droits des exilés, alors même que nous connaissions, toutes et tous, la terrible réalité de ces destins arrachés à leur terre natale par la guerre, la famine, la persécution, l’instabilité politique et le dérèglement climatique.

Après le vote de la loi Asile et immigration, restait à découvrir le budget sur lequel s’appuierait sa mise en œuvre. Chacun peut aujourd’hui constater la nette augmentation des crédits alloués à cette mission. Pourtant, sous ces apparences flatteuses, se cache une réalité tout autre.

Alors que croît le nombre de requérants à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, et en dépit des alertes lancées par les professionnels de terrain, le Gouvernement mise sur une stabilisation très hypothétique des demandes d’asile. Le dispositif d’hébergement et de formation professionnelle, absolument nécessaire à l’intégration des personnes émigrées, souffre d’une évidente sous-budgétisation. Ce choix politique ne fera qu’aggraver la précarité déjà grande des exilés et aboutira, je le crains, à l’apparition de nouveaux campements de fortune.

Par là même, le Gouvernement nous éclaire sur sa priorité : la lutte contre l’immigration irrégulière, au détriment de l’intégration républicaine, ce qu’attestent notamment les 450 places supplémentaires qui seront créées en CRA, et l’aide au retour largement déployée par l’exécutif.

Du fait d’un désengagement de l’État, qui se refuse à développer des programmes pertinents comme celui de l’AFPA – l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes –, ce sont les forces vives de la société civile qui prennent le relais, telles que la CIMADE, COALLIA et d’autres associations et organisations non gouvernementales, qui sont à la pointe des combats en faveur des migrants que les pouvoirs publics renoncent à mener eux-mêmes en matière d’accès aux droits, d’accès aux soins et de socialisation par l’emploi et l’apprentissage du français.

Au lieu de promouvoir les bienfaits de certaines politiques publiques exemplaires en matière d’intégration, ou d’apprécier pour ce qu’elles sont les innovations de la société civile pour accompagner l’arrivée des exilés, le Gouvernement préfère agiter les peurs.

Pourtant, que vous le vouliez ou non, monsieur le secrétaire d’État, les mouvements de populations à l’échelle mondiale ne sont pas près de s’estomper. Reprenant, hélas, à son compte les mots du Rassemblement national, votre prédécesseur estimait que l’Europe était actuellement « submergée » par les migrations d’une Afrique appauvrie et d’un Moyen-Orient en guerre. Je parle évidemment de M. Collomb.

Sourires.

Avec les 250 millions de réfugiés climatiques supplémentaires prévus par l’ONU d’ici à 2050, nous ne sommes qu’à l’aube de flux migratoires susceptibles de bousculer le principe même de frontière.

Nous devons donc adopter dès à présent une politique budgétaire ambitieuse en faveur d’une prise en charge sociale et sanitaire des exilés, par un traitement plus attentif et plus fluide des dossiers par l’OFPRA et la CNDA, la Cour nationale du droit d’asile, et par un soutien accru aux associations, qui effectuent un travail remarquable.

Sourires.

Soyons à la hauteur des enjeux et de l’histoire. Lors de l’arrivée des boat people en France, …

… Raymond Aron, Jean-Paul Sartre et d’autres avaient réussi à dépasser leurs clivages idéologiques pour agir en leur faveur.

Environ 120 000 d’entre eux furent effectivement admis, puis s’intégrèrent parfaitement. Pourquoi serions-nous incapables du même geste ?

Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le secrétaire d’État, ce soir, j’imagine que vous avez davantage en tête les problèmes de samedi prochain que les questions migratoires. J’en suis désolé et j’espère que vous aurez la ténacité et le courage nécessaires pour assurer la sécurité de tous les Français ce jour-là.

Toutefois, revenons au sujet du jour. J’ai parfois l’impression de parler tout le temps d’immigration et d’avoir fait vingt ou trente rapports sur le sujet…

Pour faire bref, puisque je n’ai que très peu de temps, je commencerai par rappeler que tout État a le droit de décider de qui rentre sur son territoire. Dans ces conditions, nous devons respecter les obligations européennes. Celles-ci existent depuis des années : elles sont parfois compliquées, mais elles seront certainement renégociées après les élections européennes parce que, compte tenu du climat politique général dans l’ensemble de l’Europe, je doute que l’on en reste aux règles actuelles.

Ensuite, je n’insisterai pas sur ce point, mais je trouve un peu difficile, incohérent et franchement sans grand intérêt, l’adoption d’un pacte mondial sur les migrations sous les auspices de l’ONU. En théorie, il s’agit d’un accord non normatif, mais, en pratique, il y aura toujours quelqu’un pour nous dire que, d’après notre droit, la France devrait s’inscrire dans ce cadre. Je ne suis pas convaincu que ce pacte ait beaucoup d’effets, mais je suis convaincu que cela n’apportera rien à la politique migratoire de la France.

Enfin, j’évoquerai le droit d’asile : pour moi, il est imprescriptible et sacré. Mais le problème, c’est qu’il est détourné.

Nous ne sommes plus au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, lorsque se pressaient aux frontières de la France des personnes qui étaient toutes torturées. Aujourd’hui, certaines personnes fuient la guerre, les massacres, les persécutions et doivent être, de ce fait, correctement accueillies. Mais, en parallèle, et c’est pourquoi on en arrive à 120 000 ou 130 000 demandes, beaucoup de personnes ressortissant à l’immigration économique cherchent en réalité à détourner les règles de l’asile pour venir en France.

La preuve, c’est que les décisions rendues par nos juridictions, quelles qu’elles soient, y compris après appel, aboutissent en gros à écarter 80 % des demandes d’asile. Seuls 20 % des demandeurs d’asile sont admis sur le territoire national avec le statut de réfugié, ce qui veut quand même dire que plus de 80 % de ces étrangers ne respectent pas les règles, ou, en tout cas, ne remplissent pas les critères.

Monsieur le secrétaire d’État, il faut bien entendu réduire l’immigration régulière. Il serait normal que le Parlement puisse voter chaque année des quotas sur le fondement des critères économiques et sociaux de la République, de même qu’il serait normal que nous puissions décider qui rentre ou ne rentre pas sur le territoire national de manière régulière.

Toutefois, je considère que le vrai problème aujourd’hui – je l’ai toujours dit –, c’est que les réfugiés qui obtiennent l’asile n’obtiennent en réalité pas grand-chose, voire très peu de chose ! Les crédits alloués à l’intégration sont en effet notoirement insuffisants.

Le réfugié va faire un peu de français, un peu de formation civique ici ou là. Le ministère a imaginé un petit film pour lui résumer l’histoire de France en une demi-heure, de la préhistoire au général de Gaulle. Les cours de français sont certes obligatoires, mais ils ne sont pas sanctionnés d’un examen final pour vérifier si le réfugié a la moindre connaissance dans ce domaine, ce qui veut dire en fait qu’il suffit pour lui de se présenter. À part cela, rien ! Ce n’est ni sérieux ni digne.

Pour les réfugiés, pour les immigrés en situation régulière, les centres d’accueil, quels que soient les efforts que l’on fait en la matière, les campements dans les rues, le manque de place, c’est indigne ! En fait, nous sommes sursaturés, et comme nous sommes sursaturés, nous traitons mal tout le monde : les immigrés en situation régulière, ceux qui sont en situation irrégulière et qui ne quittent pas le territoire national, et les réfugiés qui ne sont pas bien intégrés.

J’en termine, monsieur le président, en disant que, tant que l’on ne remettra pas à plat la politique migratoire, on n’y arrivera pas.

En attendant, comme l’ensemble du groupe Les Républicains, je voterai naturellement contre les crédits de cette mission.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre pays, comme de nombreux pays européens, doit faire face à un phénomène migratoire majeur, qui devrait conduire à la mise en œuvre de politiques et de mécanismes appropriés.

C’est la raison pour laquelle la mission « Immigration, asile et intégration » est éminemment prioritaire.

Je veux évoquer ici une question qui occupe tout particulièrement le sud-ouest de notre pays, celle de l’augmentation sensible des flux transitant par la route dite « de la Méditerranée occidentale ». L’Espagne est en effet aujourd’hui le premier point d’entrée des migrants dans l’Union européenne, avec plus de 41 000 migrants arrivés en Espagne au cours des neuf premiers mois de 2018, soit une hausse de plus de 143 % par rapport à 2017.

Nos voisins espagnols sont par là même exposés à une très forte augmentation de la demande d’asile, avec une proportion importante de mineurs non accompagnés. Ces migrations donnent bien souvent lieu à des flux dits « de rebond » vers la France, puisque nombre de ces migrants ne font que transiter par l’Espagne et cherchent à franchir les Pyrénées. En témoigne la forte hausse du nombre de refus d’entrée à la frontière franco-espagnole.

Comme je le disais dans mon propos liminaire, la France est confrontée, non pas à un, mais à des phénomènes migratoires sans précédent, protéiformes et aux résonnances multiples.

Pour ce projet de loi de finances pour 2019, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » représentent 1, 86 milliard d’euros en autorisations d’engagement et 1, 69 milliard d’euros en crédits de paiement, soit une hausse de 38 % en autorisations d’engagement et de 22 % en crédits de paiement par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. À périmètre constant, ces crédits augmenteront donc de 12 %.

Néanmoins, si le budget de la mission et de ses deux programmes affiche des crédits en hausse, ces derniers sont loin d’être suffisants.

Je voudrais parler plus particulièrement de la problématique du règlement de Dublin. En 2017, près de 36 % des demandes d’asile déposées au guichet unique des préfectures s’inscrivaient dans le cadre de ce règlement, soit 36 000 demandes. Il s’agit là d’un niveau sans précédent : pour rappel, les demandes sous procédure Dublin étaient au nombre de 22 300 en 2016.

L’année 2018 confirme par ailleurs cette tendance, puisque, au cours du seul premier semestre 2018, on comptabilisait 19 400 demandes. Notre pays reste ainsi confronté, cette année encore, à une forte augmentation du nombre des demandeurs d’asile placés sous cette procédure.

Je regrette donc le refus du Gouvernement d’une éventuelle abrogation de la circulaire Valls ou, a minima, d’un durcissement des règles fixées par cette circulaire, alors même que cette dernière a contribué à l’augmentation significative des régularisations : plus de 30 % en cinq ans !

Afin d’élaborer le présent projet de loi de finances, le Gouvernement a retenu une hypothèse particulièrement basse, pour ne pas dire chimérique, de progression de la demande d’asile, puisqu’il table sur une hausse de 10 % seulement en 2018, et de 0 % en 2019 puis en 2020 !

Le Gouvernement considère que le flux des personnes placées sous la procédure Dublin n’augmentera que de 10 % en 2018 et diminuera de 10 % en 2019 puis en 2020.

Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi de m’interroger sur les éléments factuels, sources et autres mesures ayant amené le Gouvernement à de telles hypothèses. Je rejoins les propos émis par le rapporteur pour avis de la commission des lois, François-Noël Buffet, et m’interroge, à juste titre, sur la « crédibilité des hypothèses sur lesquelles le Gouvernement a calibré les crédits relatifs à l’asile au sein de ce budget, minorant exagérément une demande d’asile toujours très dynamique, au risque de fausser la sincérité de la programmation budgétaire ».

C’est donc sans états d’âme que notre groupe ne s’associera pas à ces orientations et ne votera pas les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration ».

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » représentent 1, 694 milliard d’euros, soit une hausse de 13 % à périmètre constant, après une progression de 26 % en 2018.

Cette hausse significative traduit le fait que la pression migratoire reste forte dans notre pays, avec notamment une demande d’asile très soutenue. Notre attachement à la sincérité budgétaire nous a donc conduits à accompagner cette hausse de la demande d’asile sur le plan budgétaire.

Cette hausse correspond également à la traduction budgétaire de priorités politiques très claires en application, d’une part, des décisions prises lors du comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018, et, d’autre part, du plan d’action du Gouvernement pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires.

Ce budget pour 2019 est donc robuste et complet. En effet, il garantit les moyens qui permettront à l’État de renforcer les capacités d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés – j’y reviendrai.

Ensuite, il assure des ressources nouvelles pour renforcer les instruments de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, qui est bien une priorité.

Enfin, il permet le changement d’échelle des politiques d’intégration, qui sont déployées en faveur des étrangers qui ont vocation à rester durablement en France. Il s’agit d’une politique très équilibrée, madame Benbassa, qui priorise certes la politique de reconduite, mais également l’intégration. Je vous donnerai quelques éléments chiffrés dans un instant.

Vous le savez, notre pays reste soumis à une pression migratoire intense, évolutive, qui appelle de notre part une action toujours plus déterminée.

Cette pression migratoire n’est pas sans paradoxes. Entre 2016 et 2017, le nombre de demandeurs d’asile dans l’Union européenne a diminué de moitié, mais il a augmenté de 17 % en France, dépassant le cap des 100 000 demandes d’asile enregistrées à l’OFPRA. Pour une part importante, cette hausse de la demande d’asile émane de personnes qui n’ont pas de véritable besoin de protection. J’en citerai deux exemples.

En 2017, le pays qui se classait au premier rang des demandeurs d’asile dans notre pays était l’Albanie, pays sûr, candidat à l’entrée dans l’Union européenne, dont les ressortissants n’ont guère plus de 6 % de chances d’obtenir le statut de réfugié.

La même année, on constatait en Guyane une hausse constante et préoccupante de la demande d’asile provenant d’Haïti, avec des personnes qui ne font généralement pas état de motifs de protection au sens du droit international.

D’où ce paradoxe : la demande d’asile est en hausse, alors que les arrivées sur notre continent de personnes fuyant véritablement la guerre baissent. Cette réalité, le Gouvernement s’en est saisi à bras-le-corps, et je reprendrai, pour en apporter la démonstration, les deux mêmes exemples.

La demande d’asile en provenance de l’Albanie enregistre, sur les neuf premiers mois de 2018, une baisse de 41 % par rapport à la même période en 2017. Pour obtenir ce résultat, l’élaboration avec le Gouvernement albanais d’un plan d’action très concret, destiné à dissuader les flux migratoires irréguliers, a été décisive.

En Guyane, le constat avait été dressé que la durée excessive de nos procédures d’asile constituait un facteur important d’attractivité. Nous avons donc pris un décret réduisant à titre expérimental le délai de traitement de l’asile dans ce territoire à deux mois, ce qui a permis une baisse de 49 % de la demande d’asile.

L’année écoulée nous le prouve, mesdames, messieurs les sénateurs, pour dissuader les flux migratoires irréguliers, l’action déterminée de l’État porte ses fruits.

Il n’en reste pas moins, et je le reconnais volontiers devant vous, que la France reste confrontée à une situation migratoire délicate, qui justifie de poursuivre et d’amplifier notre action et, par conséquent, d’y allouer les moyens nécessaires. Là aussi, je ne prendrai que deux exemples particulièrement illustratifs.

Après l’Albanie, la France est aujourd’hui la destination d’un nombre important et toujours croissant de demandeurs d’asile originaires de Géorgie. Ce pays a obtenu récemment une exemption de visas pour ses ressortissants qui se rendent dans l’Union européenne.

Or, sur les neuf premiers mois de l’année, la demande en provenance de ce pays a enregistré une hausse de 289 %. Notre détermination sera totale pour endiguer ce phénomène, qui relève effectivement d’une migration économique et concerne très largement des personnes qui n’ont pas de besoins de protection au sens du droit. Nous mobiliserons tous les outils bilatéraux, mais aussi européens, pour y parvenir.

Du fait des dysfonctionnements actuels du règlement de Dublin, notre pays est fortement exposé aux flux secondaires internes à l’Union européenne, flux dans lesquels les déboutés du droit d’asile sont, hélas, de plus en plus nombreux, comme M. Bonhomme l’a rappelé. Un tiers des demandes d’asile enregistrées en France provient de personnes ayant déjà enregistré une demande dans un autre pays de l’Union européenne. Ce n’est pas acceptable. Voilà pourquoi Christophe Castaner et moi-même nous sommes fortement engagés dans les négociations européennes, pour réformer enfin le système qui permet ce phénomène.

Même si vous pouvez compter sur mon courage et ma ténacité pour affronter ce qui nous attend samedi prochain, monsieur Karoutchi, et même si je suis devant vous ce soir, j’étais ce matin encore à Bruxelles…

… pour évoquer la question de la réforme et de l’évolution du règlement de Dublin avec mes homologues, en marge du conseil JAI. Dans cette attente, nous continuerons d’utiliser avec détermination les outils à notre disposition, en transférant les personnes concernées vers le pays européen chargé de l’examen de leur demande d’asile.

Comme vous pouvez le constater, en matière migratoire, l’enjeu pour l’année 2019, c’est de poursuivre et d’amplifier nos efforts pour maîtriser l’immigration, garantir le droit d’asile et tirer les conséquences de l’octroi ou du refus du statut de réfugié.

Nous le ferons en conduisant un dialogue ferme avec les pays d’origine des migrants pour qu’ils travaillent à dissuader les départs et qu’ils reprennent leurs ressortissants, en œuvrant à l’échelle européenne pour une réponse coordonnée aux défis migratoires que nous partageons, qu’il s’agisse des arrivées en Méditerranée ou des flux de rebond dans l’Union européenne, et en garantissant la dignité de l’accueil dans notre pays, par la création en 2019, conformément aux engagements du Président de la République à Orléans en juillet 2017, de 3 500 nouvelles places d’hébergement pour les demandeurs d’asile.

Il faudra aussi assumer d’éloigner ceux qui sont déboutés de leur demande d’asile, y compris, je le dis sans détour, en les plaçant en rétention lorsqu’il existe un risque de fuite. Enfin, pour les quelque 30 % de demandeurs qui obtiennent le statut de réfugié, il faudra leur donner réellement les moyens de s’intégrer dans notre pays.

Ces orientations, mesdames, messieurs les sénateurs, sont celles qui guident la construction de notre budget en 2019. J’aborderai maintenant la question des moyens de la politique d’asile.

Tout d’abord, pour faire face à une demande d’asile toujours soutenue, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » incluent des moyens supplémentaires pour traiter les demandes d’asile et accueillir les demandeurs dans des conditions dignes. Ce renforcement du dispositif d’accueil et d’hébergement est indispensable : c’est le meilleur moyen de lutter contre les campements.

Aussi, pendant tout le temps du traitement de la demande d’asile, tous les moyens seront déployés pour accueillir dignement les demandeurs d’asile.

Conformément aux engagements déjà pris par le Gouvernement, 1 000 nouvelles places en centres d’accueil de demandeurs d’asile, les CADA, et 2 500 nouvelles places en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, les HUDA, seront créées en 2019. S’y ajouteront 2 000 places dans les centres provisoires d’hébergement, les CPH, qui visent à faciliter l’accès au logement des réfugiés les plus vulnérables.

Ce projet de loi de finances met également fin à une anomalie qui voulait que les places d’hébergement pour demandeurs d’asile en Île-de-France, dans les centres d’hébergement d’urgence pour migrants – CHUM –, soient financées sur le programme 177, sous la responsabilité du ministre chargé du logement. Le projet de loi de finances organise donc le transfert de ces 7 800 places de ces centres vers les programmes 104 et 303, pour un montant de 113 millions d’euros.

Pour atteindre, à la fin de 2019, notre objectif d’un délai de traitement de six mois, en moyenne, de la demande d’asile, des renforts seront alloués à l’ensemble des services qui contribuent au traitement de ces demandes.

Tout d’abord, 170 renforts de personnels titulaires ont été alloués aux préfectures. Pour tous les personnels en fonction dans les services chargés des étrangers et de l’asile, un plan d’attractivité sera mis en œuvre, destiné à fidéliser l’expertise de ces agents, mais aussi à reconnaître leur implication et leur engagement dans ces missions parfois difficiles.

De plus, 25 effectifs nouveaux seront dédiés à l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour investir des missions nouvelles, notamment armer les équipes mobiles prévues par la circulaire du 12 novembre 2017, et 10 équivalents temps plein travaillé supplémentaires seront affectés à l’OFPRA, qui aura ainsi vu ses effectifs renforcés de 280 postes depuis 2015.

Enfin, en dehors de cette mission, mais je le mentionne tout de même compte tenu de l’importance de cette juridiction, 122 équivalents temps plein seront créés à la Cour nationale du droit d’asile, chargée de statuer sur les recours contre les refus d’asile décidés par l’OFPRA.

Enfin, toujours s’agissant de l’accueil des demandeurs d’asile, ce projet de loi de finances prévoit la poursuite du rebasage de l’allocation pour demandeur d’asile, l’ADA, qui leur est versée pendant toute la durée de la procédure et dont les crédits sont en hausse de 5, 7 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2018.

Par ailleurs, le PLF pour 2019 traduit l’attachement très fort du Gouvernement à la mise en œuvre d’une politique toujours plus crédible de lutte contre l’immigration irrégulière et d’éloignement.

En la matière, l’entrée en fonction de ce gouvernement a marqué un tournant, avec une reprise des éloignements, qui ont progressé de 14 % en 2017, après des années de fléchissement. Depuis le début de l’année 2018, la tendance se maintient, puisque le nombre de personnes ayant quitté le territoire est à nouveau en hausse de 20 % par rapport à la même période en 2017.

Toutefois, cette tendance à la hausse, pour être amplifiée, appelle des moyens supplémentaires. En particulier, si la dynamique de l’aide au retour volontaire est très positive, celle des éloignements contraints, en hausse de 9 %, est en deçà de la mobilisation, que je sais pourtant très forte, des services de l’État.

Les préfets nous l’indiquent dans leurs rapports : ce qui est en cause, c’est une insuffisance criante de places dans les centres de rétention, pour permettre l’éloignement effectif de ceux qui tentent de se soustraire à l’application du droit.

L’engagement avait été pris, vous vous en souvenez, d’ouvrir 400 places supplémentaires en centres de rétention. Depuis octobre 2017, plus de 200 places ont déjà été ouvertes. Mais, pour poursuivre cette dynamique, il nous faut également investir dans ces équipements, et c’est la raison pour laquelle les crédits qui vous sont proposés prévoient un plan d’investissement en matière de rétention d’un montant de 48 millions d’euros.

Concernant les éloignements, bien évidemment, une politique est menée de manière bilatérale avec chacun des États pour obtenir des laissez-passer. Nous sommes souvent dans une politique de cousu main et, avec le ministre Christophe Castaner, je me mobilise dans les relations que nous entretenons avec les États concernés pour améliorer ces taux de laissez-passer, qui sont un élément important de la politique menée.

S’agissant du budget de l’intégration, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, les efforts qui sont accomplis pour éloigner ceux qui n’ont pas vocation à rester durablement sur notre territoire doivent nous permettre d’amplifier, en parallèle, notre engagement pour donner plus de perspectives à ceux qui arrivent légalement en France. Il nous faut combattre leur assignation à des identités, des quartiers, des difficultés que nous ne connaissons que trop bien, et leur donner tous les moyens de contribuer à la dynamique et à la diversité de notre nation.

Toutefois, vous le savez aussi, cela ne se décrète pas : il faut y travailler avec constance et ambition. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé un véritable changement d’échelle de nos politiques d’intégration, d’abord par la maîtrise de la langue et la maîtrise des valeurs de la République, avec des cours d’éducation civique passant de douze heures à vingt-quatre heures, puis par une intégration, une insertion plus réussie par le travail.

En matière d’intégration, j’en terminerai par ce point, ce sont 89 millions d’euros de crédits supplémentaires qui seront dédiés à la mise en œuvre des décisions du comité interministériel.

Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les éléments d’information que je tenais à vous donner.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Marc Laménie applaudit également.

Nous allons procéder à l’examen des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration », figurant à l’état B.

En euros

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Intégration et accès à la nationalité française

L’amendement n° II-696, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

En euros

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Immigration et asile

Intégration et accès à la nationalité française

TOTAL

SOLDE

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Dans son projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement prévoit une augmentation de 46, 3 % du programme « Intégration et accès à la nationalité française ». Au sein de celui-ci, l’action relative à l’accueil des étrangers primoarrivants est revalorisée de 33, 9 %. C’est heureux, et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Grâce à ces nouvelles dotations, l’OFII aura les moyens de mener une politique ambitieuse d’intégration. Est notamment prévu le doublement des cours de français, de la formation civique et d’une prestation d’orientation professionnelle.

Tous ces éléments sont évidemment importants, car la citoyenneté ne s’invente pas ; elle s’acquiert, et ce par la socialisation, par l’emploi et par l’apprentissage de la langue, mais aussi des us et mœurs des pays d’accueil. Mais ces bons sentiments ne doivent pas empêcher une vision plus globale de la prise en charge des exilés.

Pour ces primoarrivants, qui ont fui la guerre et le marasme économique, la priorité doit être, avant toute chose, la sécurité d’un foyer. Nous ne pouvons laisser se développer de nouveaux bidonvilles, comme cela a pu être le cas à Calais.

Voilà quelques semaines, j’ai eu l’occasion de visiter le centre Exelmans dans le XIXe arrondissement de Paris. L’association Aurore, qui en a la charge, réalise un travail formidable pour les migrants, mêlant accueil décent et apprentissage du français. De tels dispositifs devraient se multiplier.

C’est ce que propose, d’ailleurs, le Gouvernement, en incorporant dans ce projet de loi de finances pour 2019 la création de 3 500 places dans les centres d’hébergement d’urgence. Dans un esprit constructif, les auteurs du présent amendement proposent de soutenir et d’amplifier cette disposition, en portant ce chiffre à 5 500 places.

Le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnelle. Il doit pouvoir s’appliquer à toute personne résidant sur notre territoire, ne serait-ce que temporairement.

Alors que nos mesures d’éloignement sont déjà les plus faibles qui soient, c’est une mauvaise idée que de baisser encore ces crédits !

L’avis de la commission est donc défavorable.

La France est dotée d’un dispositif spécifique d’hébergement pour l’accueil des réfugiés les plus vulnérables. Tous les réfugiés n’ont pas vocation à être hébergés dans ce cadre. Au contraire, la plus grande partie d’entre eux accède au logement par le biais de dispositifs de droit commun.

J’ai rappelé l’effort de 3 500 places, déployées dans le cadre du projet de loi de finances. Entre le début de l’année 2017 et la fin de l’année 2019, sur trois ans, le parc aura été multiplié par quatre, sa capacité atteignant 8 707 places au plan national. C’est donc un effort très considérable que le Gouvernement a consenti et qu’il maintiendra cette année encore, comme je le rappelais, conformément aux engagements pris.

Compte tenu de cet effort, priver le programme 303, « Immigration et asile », de 20 millions d’euros, alors que ses besoins sont également élevés, n’apparaît pas justifié.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° II-697, présenté par Mmes Benbassa, Apourceau-Poly et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

En euros

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Immigration et asile

Intégration et accès à la nationalité française

Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile

TOTAL

SOLDE

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Dans un contexte marqué par une demande d’asile soutenue et une immigration en progression, les moyens budgétaires prévus par l’exécutif sont insuffisants.

Partant de prévisions erronées des demandes de l’OFPRA, l’exécutif a déterminé le montant des crédits en retenant l’hypothèse d’une stabilisation de la demande d’asile en 2019. Ce calcul, quelque peu erroné, entraîne un risque de sous-budgétisation de la mission et, oserai-je dire, une forme d’insincérité budgétaire. Cette hypothèse est effectivement jugée irréaliste par l’ensemble des associations et organismes compétents, lesquels estiment que l’OFPRA risque l’engorgement du fait d’un nombre croissant de requérants dans les années à venir.

Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile, afin de renforcer le financement de l’action n° 02 du programme 303, « Immigration et asile ». Nous espérons ainsi réunir les conditions d’un fonctionnement plus efficient de l’OFPRA, par davantage d’emplois de personnels qualifiés.

Alors que l’action relative à la lutte contre l’immigration irrégulière a augmenté drastiquement de 86 % entre 2018 et 2019, nous jugeons qu’un transfert de 20 millions d’euros vers un soutien à l’exercice effectif du droit d’asile est nécessaire, afin d’offrir aux primoarrivants des conditions d’accueil dignes.

La commission partage votre avis sur l’insincérité du budget, madame la sénatrice, malgré les efforts et les augmentations budgétaires. En revanche, comme pour le premier amendement, il me semble que diminuer le budget finançant les mesures d’éloignement au profit d’une autre action n’est pas une bonne idée.

La commission émet donc un avis défavorable.

Le fonds, dont la création est envisagée par prélèvement des moyens du programme 303, aurait exactement le même objet que certaines des actions financées par ce même programme 303… Dès lors, cette création ne nous paraît pas utile.

Nous considérons que l’effort fourni est tout de même significatif. Je ne donnerai qu’un seul exemple, celui de l’OFPRA, dont, madame la sénatrice, vous jugez les moyens insuffisants. Depuis 2015, les crédits alloués à l’OFPRA ont augmenté de 65 %, pour atteindre 70 millions d’euros dans ce projet de loi de finances, et, dans le même temps, quelque 280 emplois ont été créés dans cet établissement public.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° II-698, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Créer le programme :

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

En euros

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Immigration et asile

Intégration et accès à la nationalité française

Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques

TOTAL

SOLDE

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Le 23 novembre dernier, au tribunal de grande instance de Paris, un jeune Burkinabé de quinze ans s’est défenestré après avoir été entendu par le juge. Ce fait n’est, hélas, pas un cas isolé et nous a été signalé par plusieurs associations.

La cécité du Gouvernement sur ce grave enjeu de santé publique nous interroge. La souffrance psychique des migrants est directement provoquée par les violences que subissent ces personnes, tant dans leur pays d’origine que lors de leur traversée.

Ces multiples troubles, parmi lesquels figure le syndrome de stress post-traumatique, compliquent également le travail des agents de l’OFPRA, censés examiner la véracité des récits et témoignages. Les demandeurs d’asile qui en sont atteints souffrent d’amnésies traumatiques et ne peuvent relater aisément et avec précision les persécutions subies.

Ces pathologies mentales peuvent être plus graves encore. Sans suivi médical, les individus peuvent pâtir à long terme de maladies psychiatriques de plus grande ampleur, telle la schizophrénie.

Parce que le suivi psychotraumatique est inexistant et occulté par les politiques publiques, nous proposons la création d’un fonds nécessaire à la prise en charge des pathologies dont souffrent ces personnes brisées par l’exil.

Mes chers collègues, il est de notre devoir de mettre en place, au sein de notre politique d’accueil et d’intégration, une offre de soins en santé mentale, afin de redonner confiance et dignité à ceux qui sont atteints de syndromes psychotraumatiques.

M. Sébastien Meurant, rapporteur spécial. Nous accueillons mal, parce que nous accueillons trop !

Mme Esther Benbassa s ’ exclame.

Les éventuels troubles psychotraumatiques dont peuvent souffrir les primoarrivants font l’objet d’une prise en charge, à la fois au titre de l’intégration et en tant qu’impératif de santé publique.

Depuis plusieurs années, les crédits de l’action n° 02 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » du programme 303 sont mobilisés au bénéfice d’associations qui interviennent spécifiquement dans le champ de la prise en charge de ce type de syndromes pour les demandeurs d’asile. En 2018, plus de 500 000 euros ont été versés à des acteurs associatifs spécialisés dans la prise en charge médico-psychologique de demandeurs d’asile. Il s’agit bien de crédits spécifiques, mobilisés à cette seule fin.

Cette politique a été confirmée dans le cadre du comité interministériel à l’intégration de juin 2018. Dès lors, la création d’un fonds national n’apparaît pas opportune, d’autant plus que les modalités de prise en charge de ces traumatismes ont été mieux définies au plan local et que les préfets bénéficient de moyens supplémentaires qui, de surcroît, sont déconcentrés sur les territoires, pour mieux prendre en compte ce type de traumatismes.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Je voudrais brièvement indiquer, notamment à l’attention de Mme Benbassa, que l’OFII a massivement créé, depuis deux ans, des postes de médecins, et qu’il a développé l’ensemble des programmes d’accueil et de contrôle médical, ne serait-ce que pour éviter que l’on retrouve, dans les rues de nos villes, des gens ayant des problèmes de santé.

Le contrôle médical est donc beaucoup plus performant aujourd’hui qu’il y a quelques années. Je ne dis pas que tout est merveilleux ou magnifique, mais des efforts importants ont été réalisés par les pouvoirs publics au cours des trois dernières années.

Dans ces conditions, il me semble nécessaire de laisser l’OFII poursuivre son travail, plutôt que de créer un fonds nouveau.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° II-574 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Durain et Mmes G. Jourda et de la Gontrie, n’est pas soutenu.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration », figurant à l’état B.

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix ces crédits.

Les crédits ne sont pas adoptés.

J’appelle en discussion l’article 77 quater, qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Immigration, asile et intégration ».

Immigration, asile et intégration

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »

II. – L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

L ’ article 77 quater n ’ est pas adopté.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Sécurités » et du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

La parole est à M. le rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les récents événements, marqués par d’importants dérapages en matière de maintien de l’ordre, démontrent encore une fois l’importance de la mission « Sécurités ».

Malgré tout, cette année encore, le budget n’est pas à la hauteur des enjeux. Le projet de loi de finances prévoit une augmentation des crédits de cette mission de 1, 62 %. La principale caractéristique de ce budget est la création de 2 378 ETP, qui devrait constituer la plus forte hausse sur une annuité de toutes celles qui sont prévues sur l’ensemble du quinquennat.

Cette augmentation des effectifs n’est malheureusement pas suivie d’une augmentation équivalente des dépenses de fonctionnement et d’investissement, ce qui entraîne, une fois de plus, une dégradation préoccupante du ratio des dépenses de personnel sur l’ensemble des crédits.

Ce ratio sera de 89, 39 % pour la police nationale et de 84, 39 % pour la gendarmerie nationale, soit une moyenne de 87, 36 % pour les deux forces. Voilà une dizaine d’années, les dépenses de personnel représentaient 80 % des crédits, pour 20 % de crédits de fonctionnement et d’investissement. Depuis, les sommes affectées aux dépenses de personnel ont crû de 34, 53 %, tandis que les autres ont diminué de 6, 53 %.

Les revalorisations générales, notamment l’application des protocoles d’accord signés en mai 2016, ont entraîné 200 millions d’euros de dépenses supplémentaires en 2018 et la hausse devrait être de 92 millions d’euros en 2019, selon l’estimation de la Cour des comptes.

Les comparaisons internationales démontrent qu’avec un gendarme ou un policier pour 280 habitants, notre pays n’est pas en situation de sous-effectif. Nos forces de l’ordre disposent de 151 000 policiers et de 96 000 gendarmes, pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il y a un policier ou gendarme pour 273 habitants en Allemagne, un pour 427 en Angleterre, un pour 220 en Italie et un pour 292 en Espagne. Parmi nos voisins, seule l’Italie possède plus de policiers et de gendarmes par million d’habitants que nous. Encore ce chiffre ne tient-il pas compte des polices municipales, ni des 7 000 militaires déployés dans le cadre de l’opération « Sentinelle ».

Avec des dépenses de personnel qui représentent plus de 87 % des crédits de la mission, les crédits de fonctionnement sont donc insuffisants et n’augmentent que de 0, 88 %. Les crédits d’investissement, quant à eux, baissent de 13, 37 % !

Comme l’a montré l’enquête de la Cour des comptes sur l’équipement des forces de l’ordre, réalisée à la demande de la commission des finances du Sénat, des efforts ont pourtant été réalisés pour faire face au terrorisme et à la crise migratoire. Ainsi, dans des délais relativement courts, votre rapporteur a pu constater que pour les primo-intervenants sur une scène d’attentat, chaque brigade anticriminalité dispose désormais d’une arme lourde et d’une protection assortie.

Toutefois, toujours selon ce rapport, de nombreux points noirs demeurent. La Cour des comptes dénonce ainsi le manque de formation : en 2017, seuls 51 % des policiers et gendarmes ont effectué leurs trois séances de tir par an.

Par ailleurs, la Cour a mis fin à une polémique entre le Sénat et le Gouvernement sur l’état du parc automobile. Il est regrettable que la multiplication des plans n’ait pas enrayé le vieillissement de ce parc. Sur ce point, le contraste entre les chiffres avancés et la réalité est flagrant : en 2017, sur 3 000 véhicules annoncés, seuls 1 500 sont arrivés sur le terrain. Depuis 2010, le nombre de véhicules achetés ne permet pas de garantir le maintien à niveau de la flotte.