Séance en hémicycle du 14 novembre 2006 à 16h10

Sommaire

La séance

La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à seize heures dix, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

La séance est reprise.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le rapport sur les activités du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en 2005-2006, conformément à l'article 44 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires étrangères et à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.

J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 novembre 2006, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi relative au secteur de l'énergie.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de cette saisine est disponible au bureau de la distribution.

Nous allons procéder au débat sur la prise en charge de la dépendance.

La parole est à M. le ministre délégué.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est désormais une tradition : chaque année, au moment de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la Haute Assemblée organise un débat sur les questions de protection sociale, qui sont effectivement les plus importantes pour l'avenir des Français. Je me réjouis de cette très heureuse avancée, que nous devons à votre initiative, monsieur le président.

Le thème retenu cette année est évidemment au centre des préoccupations de nombreuses familles, qui ont des parents vieillissants affectés par les maladies du grand âge. En effet, si l'on s'en tient aux seuls allocataires de l'allocation personnalisée d'autonomie, la dépendance affecte aujourd'hui 971 000 personnes en France, sans compter les personnes handicapées. Avec le vieillissement de notre population, ce nombre est destiné à croître rapidement dans les années à venir.

Or, si le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans est resté stable entre 1995 et 2005, en raison d'un déficit de naissances lié à la Première Guerre mondiale, il va au contraire considérablement augmenter dans la période qui s'ouvre, passant de 1, 1 million de personnes en 2005 à 1, 9 million en 2015. En termes de vieillissement de la population, c'est donc à un véritable « raz de marée » que nous allons assister.

Bien sûr, et fort heureusement, le vieillissement et la longévité ne sont pas synonymes de dépendance et le seront, d'ailleurs, de moins en moins.

Aujourd'hui, déjà, le tiers des personnes âgées de plus de 90 ans est autonome, et cette proportion passe à la moitié pour les hommes.

L'espérance de vie sans incapacité progressant plus vite que l'espérance de vie moyenne, une très large majorité de nos concitoyens va donc vieillir dans de bonnes conditions de santé.

Toutefois, selon les estimations, la dépendance va continuer à toucher, dans les années à venir, de 6 % à 7 % des personnes âgées de plus de 60 ans. C'est la raison pour laquelle, dans son récent rapport, la Cour des comptes a insisté sur l'inévitable augmentation des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance.

Actuellement, les sources de financement de la dépendance sont multiples et dispersées.

Il y a, d'abord, bien sûr, les 2 milliards d'euros dégagés par la journée de solidarité.

Il y a, ensuite, les enveloppes de l'assurance maladie destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Vous en voterez l'affectation dans la loi de financement de la sécurité sociale.

En 2007, ces crédits pour les personnes âgées augmenteront de plus de 13 % et atteindront en valeur absolue un montant encore plus élevé que celui, déjà sans précédent, de l'année 2006.

Il y a également les fonds dégagés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse afin de financer les aides à domicile, que j'ai souhaité faire passer de 231 millions d'euros, chiffre de 2005, à 255 millions d'euros. Il y a aussi, et c'est essentiel, l'aide importante des collectivités territoriales, notamment des départements, auxquels je tiens à rendre hommage. Et je ne compte pas les aides fiscales, les aides au logement et la prise en charge des soins.

Il y a enfin ce qui reste à la charge de la personne dépendante et de sa famille. Malgré tous les efforts fournis par la collectivité, cette part demeure la plus importante. Bien souvent, ce « reste à charge » est difficile à supporter pour les familles : à la souffrance de voir un être cher perdre son autonomie s'ajoutent des préoccupations d'ordre pécuniaire, parfois très graves.

Par exemple, sur 100 euros dépensés pour faire fonctionner un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire une maison de retraite médicalisée, l'assurance maladie paie 35 euros pour les soins, le conseil général 5 euros pour la dépendance...

...et l'aide sociale 6 euros au titre de l'hébergement. Il reste donc en moyenne 54 euros à la charge du résident.

La question centrale reste donc celle du financement de la prise en charge de la dépendance. Au-delà, notre préoccupation doit se porter sur le financement de la part qui reste à la charge des résidents, de leur famille ou, à défaut, de l'aide sociale. C'est une question importante pour les finances publiques dans leur globalité, qu'il s'agisse des finances locales, du budget de l'État ou de celui de la sécurité sociale. C'est aussi une question importante pour tous les Français.

Avec la journée de solidarité, nous avons franchi une première étape. Comme chacun de vous s'en souvient, le gouvernement de la gauche plurielle avait créé l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, sans se soucier des modalités de son financement.

Protestations sur les travées du groupe CRC.

Il avait ainsi exposé les personnes âgées à une rupture très grave de prise en charge. Les départements ont, hélas ! fait les frais de ce manque de discernement et de courage.

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a permis de résoudre en partie le problème du financement de cette prestation...

...mais, du fait de l'augmentation continue du nombre de demandeurs et d'allocataires, nous devons encore faire face à ce problème pour le présent et pour l'avenir.

La journée de solidarité travaillée par les Français a permis de dégager 2 milliards d'euros supplémentaires en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cet effort fourni par tous nos compatriotes permet de mieux financer l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap.

Des fonds très importants ont été délégués, dès le mois de janvier de cette année, aux conseils généraux pour les maisons départementales des personnes handicapées. Ils n'ont pas encore été consommés, ...

...mais c'est normal, car la montée en régime de la prestation n'est pas achevée.

L'État a ainsi pu contribuer à la trésorerie des conseils généraux, ce qui ne peut que réjouir M. Mercier, qui connaît bien le problème.

Surtout, la journée de solidarité a ouvert la voie à une nouvelle forme de solidarité : la solidarité par le travail.

Dans un pays, la France, où l'on entre plus tard dans la vie professionnelle, où l'on quitte celle-ci plus tôt et où la semaine de travail est plus courte qu'ailleurs, ...

... il était tout de même possible de consacrer une journée de solidarité à nos aînés et aux personnes handicapées, ...

...sous le contrôle de la Cour des comptes. Celle-ci veille en effet à ce que chaque euro provenant de cette journée soit bien affecté à la dépendance des personnes âgées et des personnes handicapées. Dans son rapport, elle donne d'ailleurs quitus au Gouvernement et aux départements du bon emploi de ces crédits. Nous devons aux Français la transparence et nous la leur garantissons.

Après la mise en place de la journée de solidarité, nous avons franchi un nouveau cap avec le plan « Solidarité grand âge », que j'ai présenté le 27 juin dernier.

Plusieurs mesures de ce plan permettent de mieux maîtriser le coût payé par les familles et par les résidents. Ce point est essentiel, la part restant à la charge des familles, déjà beaucoup trop élevée, n'ayant cessé d'augmenter au fil des années.

J'ai d'abord voulu permettre aux établissements de continuer à réaliser, année après année, les travaux d'humanisation et de modernisation dont ils ont absolument besoin. Ces établissements hésitent trop souvent à le faire par crainte de devoir augmenter le prix de journée.

En effet, les charges d'amortissement sont souvent répercutées, faute d'aides, sur le prix payé par les personnes hébergées.

J'ai par ailleurs décidé d'abaisser le taux de TVA de 19, 6 % à 5, 5 % pour les travaux réalisés dans les maisons de retraite médicalisées.

C'est pour moi une grande joie de voir, lorsque je visite ces établissements, que des projets coûtant 8 millions d'euros pour soixante lits ont vu leur prix ramené, grâce à cette seule mesure, à 6 millions d'euros.

En 2005, grâce aux crédits provenant de la journée de solidarité, nous avons pu consacrer 500 millions d'euros à la réalisation de travaux dans les établissements accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est une somme énorme !

Mais elle ne signifie peut-être pas grand-chose pour nos compatriotes.

Cette somme, réunie en une seule année, représente exactement dix fois l'effort total réalisé au cours des cinq années précédentes ! (Applaudissementssur les travées de l'UMP. -Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Il était temps de le faire ; c'était même indispensable. Mais quel effort de rattrapage pour mettre à niveau notre capacité d'accueil en établissement des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées sans aggraver le prix de journée, ce qui était notre première préoccupation !

Pour 2007, j'ai proposé au Sénat et à l'Assemblée nationale de donner un nouveau coup de pouce à l'investissement. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vous est soumis a pour objectif d'offrir aux établissements des prêts à taux zéro, afin que les travaux engagés n'entraînent pas une hausse trop sensible du tarif payé par les résidents. Cette mesure de 25 millions d'euros, pour la bonification d'intérêts, permet un flux d'investissement de 400 millions d'euros par an.

Je me suis également engagé à alléger, par voie réglementaire, l'impact des subventions publiques sur les comptes de charge des établissements, mesure très importante pour leurs gestionnaires.

En outre, je veux saluer une initiative de M. le sénateur Jacques Blanc, avec laquelle je suis en plein accord. Votre collègue propose en effet de prolonger cet effort en affectant à l'aide à la modernisation les excédents dégagés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2006.

Vous examinerez cet amendement prochainement, mais je tiens d'ores et déjà à vous dire combien je trouve cette disposition intéressante : elle nous permettra d'amplifier encore l'effort d'humanisation et de modernisation de nos établissements.

À côté de notre action tendant à réduire le « reste à charge » payé par le résident, nous avons voulu faire en sorte de diminuer le nombre de personnes âgées dépendantes. Avant de prendre des mesures de financement, d'augmenter nos moyens et de réduire nos coûts, nous devons en premier lieu, après avoir ajouté des années à la vie, ajouter de la vie aux années.

Cela suppose de faire un effort accru de prévention. Tel est le sens du programme national « Bien vieillir » que j'ai décidé de relancer en mobilisant 3 millions d'euros, en vue de donner un coup de fouet aux initiatives locales et nationales d'aide à la vie quotidienne des personnes âgées.

Je souhaite aussi que, à partir de 2007, nous puissions offrir à toutes les personnes ayant atteint l'âge de 70 ans une consultation gratuite de prévention qui leur permettra de repérer leurs points de faiblesse, d'ajuster leur mode de vie, de prévenir les maladies du grand âge et, ainsi, de retarder la dépendance.

Nous augmenterons également l'effort de recherche sur les maladies liées au vieillissement. M. Dominique de Villepin a d'ailleurs décidé de faire de la lutte contre la maladie d'Alzheimer la prochaine grande cause nationale. La mise en avant de nos besoins à cet égard nous permettra de mobiliser des moyens supplémentaires.

Nous avons confié à M. Jacques Glowinsky, professeur honoraire au Collège de France, une mission sur l'organisation de la recherche autour des maladies du système nerveux et du cerveau.

Les organismes de recherche consacrent déjà 200 millions d'euros à la recherche sur les neurosciences. Grâce à une décision de François Goulard, l'Agence nationale de la recherche consacrera 20 millions d'euros supplémentaires à cet effort. Cela nous permettra de lancer un « plan national de recherche sur le cerveau et les maladies du système nerveux » qui soit à la hauteur du dispositif de lutte contre le cancer. Le fléau sanitaire est en effet de même ampleur.

Plus de 800 000 de nos compatriotes sont aujourd'hui atteints de la maladie d'Alzheimer et 220 000 nouveaux cas apparaissent chaque année. Il était donc grand temps que la France se mobilise pour y faire face.

Au-delà de ces efforts de diminution du « reste à charge » et de réduction de la prévalence de la dépendance, nous devons préparer l'avenir en réfléchissant à de nouveaux modes de financement.

Il nous faut explorer les nouvelles pistes de financement complémentaire de la dépendance en nous référant à ce qui existe en matière de maladie et de retraites. Ainsi, s'agissant des retraites, il existe une assurance complémentaire obligatoire gérée par les partenaires sociaux. Personne ne songe aujourd'hui à remettre en cause cette organisation, qui comprend un régime de base et un système complémentaire.

En ce qui concerne la maladie, notre système est unique au monde : 77 % des dépenses de santé sont prises en charge par l'assurance maladie, mais il faut payer un complément. Les Français les plus démunis bénéficient de la couverture maladie universelle ; et pour ceux qui, tout en ayant des revenus modestes, ne peuvent en profiter, il existe l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire. Le texte qui vous est proposé tend à renforcer cette aide.

En outre, les mutuelles, les institutions de prévoyance sociale et les assurances privées proposent des contrats complémentaires « dépendance ».

La question est non pas de savoir s'il est bien ou mal de disposer d'un système complétant la protection de base mise en place grâce à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et que nous devons consolider dans les années à venir, mais de définir comment nous allons faire pour compléter cette protection de base, à l'instar de ce que nous faisons déjà pour la maladie et la vieillesse.

Ce problème, qui n'est pas idéologique, mais très concret, il nous faut le résoudre ensemble. Compte tenu de l'augmentation de la population atteinte par les maladies du grand âge et malgré l'amélioration de l'autonomie de chaque personne à un âge donné, nous serons en effet confrontés dans les années à venir à de graves difficultés de financement. Il faut regarder cette réalité en face et s'y préparer.

C'est la raison pour laquelle, au moment où j'ai annoncé la mise en place du plan « Solidarité grand âge », j'ai décidé de confier une mission très importante à Mme Hélène Gisserot, qui avait à mes yeux toutes les qualités requises. Pour avoir été procureur général près la Cour des comptes et avoir exercé des responsabilités très importantes dans le domaine hospitalier, elle connaît parfaitement ces problèmes.

Je l'ai chargée d'animer un groupe de travail et de procéder à de très nombreuses auditions. Je lui ai également demandé de rencontrer celles et ceux d'entre vous qui, au sein de cette assemblée, travaillent depuis des années sur ces questions - par exemple MM. les sénateurs Paul Blanc, Alain Vasselle et Nicolas About -, pour que nous puissions déterminer la meilleure solution possible.

Mme Gisserot me remettra son rapport au début de l'année prochaine. Je souhaite qu'il puisse servir de base au grand débat que nous devons nourrir au-delà des enceintes parlementaires pour faire en sorte que, au moment du grand rendez-vous démocratique de 2007, la question soit clairement mise sur la table, et les propositions de solutions soumises aux Françaises et aux Français.

Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je voulais vous dire en ouverture de ce débat sur le financement de la dépendance.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme elle le fait chaque année - c'est devenu maintenant une habitude -, notre assemblée va débattre, au sein de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'un thème particulier. Le sujet retenu pour 2006 est la dépendance, plus particulièrement sa prise en charge - toute la problématique est en effet là.

Je le dis au passage, ce sujet ne présente pas, dans l'immédiat tout au moins, le caractère dramatique dont souffre la situation des comptes du FSV, le Fonds de solidarité vieillesse, et du FFIPSA, le Fonds de financement des prestations sociales agricoles.

Je pense que, comme nous tous, M. le ministre en a bien conscience, et j'espère que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que le ministre délégué au budget ont la même perception de l'acuité des difficultés auxquelles nous devons faire face.

Je voudrais cependant vous convaincre, si ce n'est déjà fait, de l'urgence qu'il y a à mettre au point un système de financement viable et pérenne.

Certes, des progrès incontestables ont été faits sous ce gouvernement et sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, dont je tiens à saluer ici, au nom de la commission des affaires sociales, l'action forte et déterminée à cet égard.

Toutefois, il n'existe pas encore - du moins au niveau gouvernemental - de véritable réflexion sur ce que la Cour de comptes appelle, dans son excellent rapport de novembre 2005 sur les personnes âgées dépendantes, « les potentialités de l'articulation entre prise en charge socialisée et assurance volontaire ».

Par cette formule, la Cour veut sans doute parler de l'articulation entre la prise en charge de la dépendance par la collectivité, à travers l'allocation personnalisée d'autonomie et l'assurance maladie, d'une part, et la prise en charge par l'assuré lui-même au travers de cotisations à des assurances privées, d'autre part.

Cette réflexion, la commission des affaires sociales l'a pour sa part lancée depuis plusieurs années, notamment en reprenant à son compte les principaux éléments d'une proposition de loi relative à la création d'une assurance dépendance, déposée sur mon initiative en janvier 2004 et cosignée par quelque quatre-vingts sénateurs de la majorité, dont M. Paul Blanc.

Voilà maintenant trois ans que nous avons déposé cette proposition de loi dont j'ai cru comprendre, monsieur le ministre, que s'inspirerait, au moins partiellement, le rapport que vous venez de nous annoncer.

Vous en convenez, l'enjeu est considérable. Je vais me livrer à un très rapide cadrage macro-économique qui débutera par ce constat : le phénomène de la dépendance des personnes âgées se développera inévitablement de façon exponentielle au cours des prochaines années.

Nous disposons, pour étayer cette affirmation, de deux projections concordantes : l'une élaborée par l'INSEE en avril 2004, l'autre rédigée par vos services, monsieur le ministre, en l'occurrence par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la DREES, en 2002 et récemment actualisée.

Nous pouvons également nous appuyer sur le rapport, paru en juillet 2005, de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, coprésidé par MM. About et Dubernard, sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

J'avais d'ailleurs moi-même déposé une proposition de loi sur la maladie d'Alzheimer. Le ministre délégué à la santé était alors Bernard Kouchner. Le Sénat a examiné ce texte en première lecture, mais l'Assemblée nationale, dont la majorité politique était opposée, n'a pas jugé bon d'en discuter, de sorte qu'il est resté lettre morte.

Les personnes concernées par la dépendance pourraient voir leur nombre progresser de 50 à 70 % d'ici à 2040, ce qui n'est pas rien. De 800 000 en 2000, elles devraient passer à un million en 2020 et à 1, 3 million en 2040.

Comme l'a dit M. le ministre, avec l'amélioration de l'espérance de vie, la dépendance arrive de plus en plus tard. Elle recule en effet plus vite que n'avance l'espérance de vie, ce qui est un bon point.

Cela explique que l'augmentation ne serait pas linéaire, et comporterait deux fortes poussées : l'une avant 2015 - autant dire presque demain, compte tenu des délais pour examiner les textes de loi et les mettre en application -, l'autre à partir de 2030.

Pour les maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer, le nombre de nouveaux cas est actuellement de 225 000 par an. Avec l'allongement de la durée de la vie, il y en aura probablement trois fois plus d'ici à 2020. Plus d'un Français sur quatre est déjà concerné par ces pathologies au titre de l'un de ses parents, voire des deux.

À terme rapproché, la maladie d'Alzheimer est susceptible de motiver la majorité des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie. Or, les maladies neuro-dégénératives entraînent une dépendance particulièrement difficile à prendre en charge, requérant tôt ou tard une assistance permanente, souvent de longue durée, extrêmement éprouvante pour les proches et très coûteuse lorsqu'elle fait intervenir des professionnels.

J'en viens précisément au coût de la dépendance pour la collectivité. Ce coût va nécessairement croître, comme l'ont compris plus vite que les autres les présidents de conseils généraux.

En effet, non seulement le nombre de personnes dépendantes va augmenter, mais la montée des exigences en matière de qualité des prestations va également impliquer un accroissement des besoins en personnels qualifiés et une modernisation des structures d'accueil, autant de choses qui ont un coût en termes tant d'investissements que de fonctionnement.

La multiplicité des acteurs et la complexité des circuits de financement ont longtemps caché l'ampleur de l'effort déjà consenti pour la dépendance.

Avec son rapport sur les personnes âgées dépendantes, la Cour des comptes est à ma connaissance la première à s'être livrée à une tentative de chiffrage. Se fondant sur les données de l'exercice 2003, elle a estimé la dépense publique annuelle consacrée aux personnes âgées dépendantes à 15, 5 milliards d'euros, soit un peu plus de 1 % du produit intérieur brut.

Aujourd'hui, cette enveloppe peut même être majorée d'environ 1, 2 milliard d'euros, notamment grâce aux nouvelles sources de financement dégagées par la loi de 2004 créant la journée de solidarité.

Selon la Cour des comptes, sous l'effet cumulé de la démographie et de l'amélioration du service rendu, l'effort financier produit en 2003 pourrait aller jusqu'à doubler et atteindre ainsi, d'ici à 2020, plus de 30 milliards d'euros hors inflation, ce qui n'est pas rien.

Le coût de la seule allocation personnalisée d'autonomie progresserait de près 200 millions d'euros par an, pour dépasser 6 milliards d'euros en 2020 au lieu de 3, 2 milliards d'euros en 2003.

Encore cette hypothèse apparaît-elle comme relativement modérée, alors que les toutes dernières données disponibles font apparaître que nous frôlons le million de bénéficiaires pour une dépense d'APA de quelque 4 milliards d'euros.

Cela étant, le Gouvernement n'est pas resté inerte. Les réformes intervenues ces dernières années pour répondre aux défis de la dépendance ont été substantielles, qu'il s'agisse de la création de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de celle de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, nouvelle pierre apportée à notre édifice social par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, qui a permis de sécuriser et de pérenniser le financement de l'APA.

La Cour des comptes, dans un rapport de juillet 2006, a salué le travail de cet organisme qui gère dans une parfaite transparence les ressources financières issues de la journée de solidarité et assure l'égalité de traitement des patients sur tout le territoire.

L'année écoulée a également vu la mise en place du plan « Solidarité grand âge » en faveur des personnes âgées dépendantes, annoncé par le Premier ministre à Bergerac, le 26 mai dernier, plan qui propose un effort réel en direction de ce public. Vous en avez rappelé les principaux éléments, monsieur le ministre.

Le plan « Solidarité grand âge » trouve sa traduction législative et financière dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, avec la mobilisation de moyens importants.

L'objectif global des dépenses, qui regroupe les financements consacrés aux établissements et services concernant les personnes âgées, augmentera de plus de 13 % en 2007 - bien plus que l'ONDAM soins de ville et l'ONDAM hôpital - pour atteindre 5, 6 milliards d'euros, dont 4, 7 milliards d'euros au titre de la contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour les personnes âgées, le solde provenant d'une dotation versée par la CNSA.

Ce sont ainsi 649 millions d'euros supplémentaires qui seront consacrés en 2007 à la prise en charge médicalisée du grand âge dans les établissements et services médico-sociaux, confortant l'augmentation de 587 millions d'euros déjà consentie en 2006.

Pour remarquable qu'il soit, cet effort doit cependant être mis en regard de l'enjeu financier décrit dans le rapport de la Cour des comptes, à savoir un doublement de l'effort public de financement à l'échéance 2020 - en moins de quinze ans, donc -, qui suppose des taux de croissance de l'objectif global de dépenses durablement supérieurs, voire nettement supérieurs, au taux de progression de l'ONDAM.

On peut douter parallèlement que les départements, confrontés à la croissance d'autres demandes à caractère social, le RMI notamment, soient nombreux à pouvoir solliciter davantage leurs ressources fiscales.

C'est presque un cri d'alarme qu'ont lancé certains présidents de conseils généraux, qui se demandent comment ils vont bien pouvoir faire face à cette évolution exponentielle des dépenses. Même s'ils l'appellent de leurs voeux, ils ne croient pas à une contribution supplémentaire de l'État.

Nous ne pensons pas que le seul produit de la CNSA, qui devra également faire face aux besoins de financement de la politique des handicapés, notamment de l'allocation de compensation, permettra de dégager des revenus à la hauteur des besoins tels qu'ils apparaîtront en 2020.

Les exemples étrangers incitent au même pessimisme prudent. L'Allemagne, souvent citée pour la précocité de son engagement, sur la base, il est vrai, d'une situation démographique bien plus défavorable que la nôtre, de sorte qu'il y avait urgence à intervenir, demeure ainsi confrontée à des difficultés importantes dont elle peine à se dégager.

Nos voisins d'outre-Rhin ont, vous le savez, opté dès 1994 pour la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale, idée dans laquelle certains voient la recette miraculeuse qui va régler tous les problèmes.

En Allemagne, cette cinquième branche est financée par une assurance dépendance obligatoire, prélevée sous forme de cotisation versée à parité auprès des employeurs et des employés, et couvre environ 90 % de la population.

Une partie du financement provient également, comme en France, de la suppression d'un jour férié.

La mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale que j'ai l'honneur de présider s'est rendue à Berlin au printemps dernier pour étudier les mutations de la protection sociale allemande.

Après avoir auditionné de nombreuses personnalités allemandes, au niveau tant de la Chancellerie que du ministère de la santé, la mission a pu constater que, après un démarrage très prometteur du dispositif du cinquième risque, le régime public d'assurance dépendance s'est enfoncé depuis 2002 dans des déficits considérables, au point même d'absorber la totalité des sommes que le Gouvernement allemand avait placées sur un fonds de réserve initialement destiné à assurer la viabilité à long terme du système.

Cette expérience rappelle celle du fonds de réserve pour les retraites qui avait été créé sous le gouvernement Jospin et qui devait permettre de « lisser » l'augmentation des cotisations pour alimenter le financement des retraites. Nous savons ce qu'il en est aujourd'hui ...

Je ne pense pas qu'il ait été détourné, mais, en tout état de cause, nous sommes loin du compte et il est peu probable qu'il remplisse le rôle espéré.

La situation en Allemagne doit nous faire prendre conscience que la solution du cinquième risque qu'avancent certains mérite sans aucun doute d'être étudiée, mais qu'il nous faudra beaucoup de rigueur si nous voulons que la nouvelle branche reste durablement équilibrée.

Sachant que, depuis maintenant plus d'une décennie, nous ne sommes parvenus à équilibrer ni la branche vieillesse, ni la branche maladie, ni la branche famille, qui elle aussi a connu des déficits, ni la branche accidents du travail, on peut se demander de quel talent il nous faudra faire preuve pour réussir à équilibrer une branche dépendance dont nous savons par avance qu'elle nécessitera des moyens considérables !

Assurer l'équilibre de cette branche uniquement avec le produit des cotisations payées par les salariés et par les employeurs serait d'ailleurs d'autant plus difficile que, comme l'a fait apparaître le débat sur les prélèvements obligatoires, il faut limiter ces prélèvements et qu'il est donc hors de question d'envisager une augmentation des cotisations existantes ou la création de nouvelles cotisations.

Il faudra bien se poser la question de savoir si, pour financer la prestation personnalisée d'autonomie, l'on doit faire appel aux cotisations, à la solidarité nationale sous une autre forme ou encore, solution qui ne doit à mon avis pas être écartée, aux assurances privées, selon une formule telle que celle que nous avons développée avec Paul Blanc et qui a fait l'objet d'une proposition de loi cosignée par quelque quatre-vingt de nos collègues.

Un autre élément doit également être pris en compte, celui du contexte sociologique, qui est tout aussi peu porteur aujourd'hui. Il faut en effet admettre que la réduction de l'aide matérielle et financière accordée jusqu'à présent par l'environnement familial est inéluctable. Les temps qu'a connus la génération de nos parents, ceux que connaissent ou connaîtront nos enfants et ceux que connaîtront nos petits-enfants ne sont en effet en rien comparables en termes de solidarité familiale.

Cet effacement de l'entourage familial est d'abord le résultat d'une évolution mécanique. Selon une étude de la DREES diligentée par M. Bas - ce n'est donc pas moi qui le dis - les « aidants » non professionnels étaient au nombre de 3, 7 millions au début des années 2000 et, dans 80 % des cas, leur âge était compris entre 50 et 80 ans. Or, globalement, la population de la tranche d'âge de 50 à 79 ans va progresser moins vite que le nombre de personnes âgées dépendantes - c'est, bien sûr, l'effet du baby-boom. Après avoir augmenté de 16 % entre 2000 et 2011, cette population va se stabiliser en valeur absolue puis décliner, et elle n'augmentera au total que de 10 % entre 2000 et 2040. En conséquence, les aidants familiaux seront donc moins nombreux qu'ils ne l'ont été avant 2000.

À cela s'ajoute le fait qu'une bonne part des aidants actuels est constituée de femmes sans activité professionnelle. Or, toujours selon la DREES, le nombre de femmes inactives de 50 à 64 ans va progresser encore moins vite que celui de la population de la tranche de 50 à 79 ans, avec un taux de 6 % seulement d'accroissement d'ici à 2040.

Selon l'INSEE, le nombre des aidants potentiels par personnes âgées passera ainsi d'un ratio actuel de 2, 8 pour les hommes et de 2, 2 pour les femmes à un ratio de 2 pour l'ensemble.

Au problème que soulèvera cette diminution mécanique à laquelle nous ne pourrons pas échapper s'ajoute celui des modes de vie, raison pour laquelle je faisais référence aux nouvelles générations.

L'aide aux personnes dépendantes soumet les aidants à des contraintes dont rien n'indique qu'elles seront supportées de la même façon dans l'avenir. Le Gouvernement en a d'ailleurs d'ores et déjà tiré les conséquences en faisant de l'aide aux aidants familiaux un axe du rapport de la conférence de la famille pour 2006 ...

...- des dispositions ont ainsi été présentées dans le cadre des deux lois de financement de la sécurité sociale qui se sont succédé - et en évoquant un « droit au répit » qui justifie une partie de l'effort financier consenti dans le cadre de son plan « Solidarité grand âge ».

Pour résumer mes propos, je dirai que nous avons devant nous une situation financière qui ne nous laisse pas une marge de manoeuvre à la hauteur des enjeux, d'une part, et un effacement des relais familiaux dans la prise en charge de la dépendance, d'autre part. La Cour des comptes déclare ceci : « La difficulté prévisible de la collectivité à financer l'ensemble des coûts futurs devrait conduire à chercher à mobiliser les capacités de financement individuelles par une incitation à l'assurance ».

J'en reviens donc à mon propos introductif : monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a déposé une nouvelle fois un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale en vue de proposer des mécanismes de réduction d'impôt sur le revenu en cas de souscription d'un contrat d'assurance dépendance et de réduction d'assiette des cotisations sociales pour les contributions des employeurs afférentes à un contrat collectif d'assurance dépendance.

Ce sont les éléments qui étaient déjà inscrits dans ma proposition de loi du 13 janvier 2004 et que la commission avait fait siens dans les amendements que son rapporteur, notre collègue André Lardeux, avait présentés lors de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, texte qui a instauré la journée de solidarité.

Ces amendements, monsieur le ministre, nous les avions retirés à la demande de M. Falco, alors ministre délégué aux personnes âgées, afin de lui permettre d'étudier leur impact financier sur le budget de l'État et sur celui de la sécurité sociale.

Par la suite, Mme Vautrin, succédant à M. Falco au titre de secrétaire d'État aux personnes âgées, m'avait indiqué que, le Gouvernement ne remettant pas en cause le principe, une mission commune de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances serait diligentée pour expertiser ma proposition de loi et son coût budgétaire pour l'État.

Mme Vautrin a changé de ministère, et vous lui avez succédé, monsieur le ministre. Je vous ai interrogé le 12 avril dernier, dans le cadre d'une question orale, sur ce sujet. Vous ne m'avez apporté aucune indication sur une éventuelle étude d'impact de mes propositions, ni sur la mission conjointe de l'IGF et de l'IGAS que Mme Vautrin m'avait indiqué avoir commandée.

Sans esquisser de dispositif concret, vous m'avez simplement répondu, monsieur le ministre, que, quel que soit le mode de couverture retenu pour la dépendance, il impliquerait nécessairement une dépense fiscale ou une dépense publique - nous le savions -, et vous avez évoqué les marges financières susceptibles d'être dégagées par la baisse tendancielle des dépenses liées au chômage.

C'est évidemment une voie, mais on ne peut pas utiliser la baisse tendancielle du chômage pour financer toutes les réformes ! Or M. Fillon a annoncé devant la représentation nationale qu'il comptait sur la baisse du chômage - avec un taux prévisionnel particulièrement ambitieux et volontariste puisqu'il l'estimait à environ 4, 5 % à l'horizon 2020 - pour dégager, à travers les cotisations UNEDIC, 10 milliards d'euros que l'on pourra faire « basculer » sur les cotisations de l'assurance vieillesse, en allégeant d'autant les cotisations UNEDIC, de telle manière que tout cela restera neutre pour nos concitoyens en termes de prélèvements et de cotisations.

Si le Gouvernement, au moment où il sera confronté à cette situation, utilise la totalité de la marge de manoeuvre qui peut se dégager grâce à un taux de chômage très faible, je ne vois pas comment il pourra également utiliser celle-ci pour financer la prise en charge de la dépendance, d'où les mesures incitatives que nous proposons pour la mise en oeuvre d'un système d'assurance volontaire.

Je souhaite que les présidents de conseils généraux se posent, avec le Gouvernement, la question de savoir s'il vaut mieux maintenir le système actuel en prévoyant une contribution complémentaire sur leurs propres ressources fiscales pour assurer le financement de la prestation personnalisée d'autonomie ou s'il ne vaudrait pas mieux mettre en place au niveau national un système d'incitation fiscale dont pourraient bénéficier ceux de nos concitoyens qui ont la capacité d'assurer pour leur propre compte la couverture du risque dépendance.

Bien sûr, la solidarité nationale devra subsister pour celles et ceux dont les ressources ne sont pas suffisantes pour bénéficier de cet avantage fiscal.

À cet égard, on pourrait envisager un système équivalent à celui qui a fonctionné pendant des années pour l'allocation personnelle. Rappelez-vous, mes chers collègues, lorsque des familles particulièrement déshéritées et aux ressources faibles demandaient à la commission cantonale d'aide sociale la prise en charge de journées d'hospitalisation, souvent les conseils généraux payaient la première facture, mais, pour éviter d'avoir à faire de même pour les suivantes, ils préféraient prendre en charge l'assurance complémentaire pour la couverture du ticket modérateur, cette solution leur revenant beaucoup moins cher que le paiement des journées d'hospitalisation.

De même, je pense que, pour la prestation dépendance, il vaudra mieux prendre en charge, au niveau de l'aide sociale, la couverture des personnes dont les ressources sont insuffisantes pour bénéficier de l'avantage fiscal et leur permettre à terme de disposer de l'assurance qui sera offerte.

La solidarité nationale ou départementale ne jouerait de fait que pour celles et ceux qui n'auront pas bénéficié de ce dispositif, et ils devraient représenter une minorité.

Ainsi, nous devrions parvenir à une meilleure maîtrise de l'évolution des dépenses liées à la dépendance, raison pour laquelle cette proposition mérite de ne pas être rejetée d'un revers de la main, et je m'inscris complètement en faux contre les affirmations de certains de nos collègues qui siègent sur les travées de la gauche, affirmations selon lesquelles procéder ainsi serait aller vers une privatisation du système de couverture de la prestation dépendance.

C'est un mauvais procès, et on peut le démontrer chiffres à l'appui et en apportant tous les éléments de nature à rassurer l'ensemble de nos concitoyens.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je souhaite bien évidemment que le Gouvernement prenne à l'égard de la représentation nationale l'engagement très clair de mettre en chantier les études nécessaires afin d'être en mesure de revenir devant le Parlement pour lui faire des propositions concrètes qui, non seulement rassureront tant nos concitoyens que les présidents de conseils généraux, mais ménageront en outre les finances publiques.

Applaudissementssur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées de l'UC-UDF.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat qui se tient aujourd'hui présente un intérêt tout à fait particulier dans la mesure où, comme l'ont dit tous les orateurs qui se sont exprimés avant moi, il nous permet de faire le point sur un sujet qui ne fera que prendre de l'importance et qui est « en marge » du projet de loi de financement de la sécurité sociale : la prise en charge de la dépendance.

Les enjeux sont en effet considérables. Dans un rapport de novembre 2005 consacré aux personnes âgées dépendantes, déjà cité par Alain Vasselle, la Cour des comptes estimait que le nombre de personnes très dépendantes passerait de 796 000 personnes en 2000 à un million de personnes en 2020 et à 1, 22 million de personnes en 2040, et ces chiffres seraient même légèrement dépassés.

Il convient toutefois de rappeler que la dépendance ne concerne pas que les personnes âgées, mais que l'on inclut également dans cette catégorie les personnes handicapées.

Le coût de la prise en charge de la dépendance devrait donc connaître une croissance forte, et il a déjà commencé d'augmenter, ce à quoi le rapporteur pour avis de la commission des finances que je suis ne peut qu'être sensible.

On rappellera en effet que les aides accordées aux personnes dépendantes se sont développées ces dernières années : au 30 juin 2006, 971 000 personnes bénéficiaient ainsi de l'allocation personnalisée pour l'autonomie, qui a succédé à la prestation spécifique dépendance - pour un montant moyen de 476 euros à domicile et de 402 euros en établissement.

Les conseils généraux prennent en charge l'essentiel de cette allocation : ils versent en moyenne 398 euros dans le cas des personnes à domicile et 274 euros dans le cas des personnes en établissement.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a également contribué à améliorer le traitement de la prise en charge du handicap, en créant notamment la prestation de compensation du handicap.

Enfin, la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, financée notamment par le produit d'une contribution dite de solidarité de 0, 3 %, portant sur les mêmes revenus que ceux qui sont assujettis aux cotisations d'assurance maladie et de 0, 3 % sur les revenus du patrimoine et des placements.

Je voudrais, après avoir brossé ce très rapide tableau, insister sur deux points : le coût de la prise en charge de la dépendance et l'organisation de cette prise en charge.

Le fascicule bleu « solidarité et intégration » du projet de loi de finances chiffre au total la dépense publique en faveur des personnes dépendantes à 46, 66 milliards d'euros en 2006.

L'État couvrirait ainsi 21, 1 % de la dépense totale, avec une participation de 9, 84 milliards d'euros, la sécurité sociale 55, 5 %, avec 25, 91 milliards d'euros, les départements 16, 3 %, avec 7, 62 milliards d'euros, les crédits propres de la CNSA 6, 2 %, avec 2, 87 milliards d'euros, et l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, 0, 9 %, soit 420 millions d'euros

Encore faut-il préciser que ces données ne concernent que les crédits accordés et ne prennent pas en compte les dépenses fiscales. Or celles-ci sont de plus en plus importantes. En effet, le fascicule bleu « solidarité et intégration » fait apparaître un montant de dépenses fiscales directement liées à la prise en charge de la dépendance évalué à 5, 27 milliards d'euros. Il convient d'y ajouter 4, 79 milliards d'euros de dépenses fiscales, qui contribuent à la prise en charge de la dépendance sans que ce soit leur objet principal

Le coût pour les finances publiques est donc déjà très lourd, et il ne pourra que croître, compte tenu des évolutions démographiques attendues. Il pèse déjà fortement sur les comptes publics, notamment sur les marges de manoeuvre des conseils généraux.

La question que je me pose est donc simple : jusqu'à quel point la collectivité peut-elle prendre en charge la dépendance ? Qu'est-ce qui doit être du ressort de la collectivité ? Qu'est-ce qui doit demeurer à la charge des personnes concernées ?

Cette problématique est très proche de celle qu'abordait notre collègue Alain Vasselle par le biais de son amendement sur l'assurance dépendance.

J'observe également que M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, prônait dans un récent rapport sur l'épargne retraite de « conjuguer la couverture du risque dépendance avec le développement de l'épargne retraite ».

S'il ne s'agit pas de trancher l'ensemble de ces questions dès aujourd'hui, ce débat doit être l'occasion pour chacun d'entre nous de prendre la mesure des enjeux et de faire avancer les réflexions.

Le second point sur lequel je voudrais insister concerne la CNSA. Cette caisse a été présentée, lors de sa création, comme l'émergence d'une « cinquième branche de la protection sociale », et non comme une branche à part entière de la sécurité sociale.

Elle conserve ainsi un statut hybride, comme l'a montré son traitement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En 2005, cette caisse apparaissait au titre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base.

La CNSA a aujourd'hui disparu des tableaux d'équilibre, même si l'on trouve des données la concernant dans les annexes, dans la mesure où elle est désormais un organisme qui reçoit des concours provenant des organismes de sécurité sociale. En l'espèce, elle assure la gestion de l'ONDAM médico-social.

Cette architecture de financement ne simplifie pas la lisibilité globale de notre système de protection sociale et ne favorise pas non plus une répartition claire des responsabilités. Celle-ci ne pourra toutefois apparaître que lorsque sera tranchée la question centrale : quel coût la collectivité est-elle prête à assumer pour la prise en charge de la dépendance, compte tenu de ses autres missions et de ses autres besoins ?

Cette intervention soulève donc plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, mais j'estime que cette problématique, qui est au coeur des enjeux de demain, doit faire l'objet d'une importante réflexion, avant que l'on ne fasse des choix pouvant se révéler très coûteux et, finalement, budgétairement insoutenables pour la collectivité.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - MM. Gérard Dériot et Louis Souvet applaudissent également.

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la dépendance, c'est bien sûr celle qui est liée au grand âge, et Alain Vasselle vous en a admirablement exposé les difficultés et les enjeux.

Pour moi, cela ne vous étonnera pas, il s'agit aussi de la dépendance des personnes handicapées, et je souhaite saisir l'occasion de ce débat pour dresser un premier bilan de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Vingt et un mois se sont écoulés depuis l'adoption de ce texte, le 11 février 2005. Onze mois ont passé depuis l'entrée en vigueur de l'innovation majeure de cette loi, la prestation de compensation du handicap, ou PCH, en faveur de laquelle la commission des affaires sociales et son rapporteur, M. Paul Blanc, s'étaient beaucoup battus.

Les financements ont été mis en place : les départements y consacrent en 2006 655 millions d'euros, soit autant qu'à l'ancienne allocation compensatrice pour tierce personne. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie complète ces financements à hauteur de 502 millions d'euros. Sur ces sommes toutefois, combien aura réellement été dépensé au profit des personnes handicapées ?

Au 1er janvier 2006 en effet, seuls les décrets relatifs aux personnes prises en charge à domicile étaient parus. Pour les personnes accueillies en établissement, aucune mesure d'application n'a encore été publiée, et le décret permettant l'attribution d'une aide humaine 24 heures sur 24 n'est paru qu'en juin dernier.

À ce jour, très peu de prestations ont réellement pu être attribuées, et de nombreux dossiers restent bloqués au stade des premières évaluations.

Dans bien des départements, les équipes pluridisciplinaires ne sont pas en place ou s'efforcent de parer au plus pressé. Elles sont en fait l'exacte réplique des anciennes équipes de COTOREP, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel. La loi prévoyait pourtant d'étoffer ces équipes, de leur apporter le concours de professionnels différents, ...

Dans le Rhône bien sûr, monsieur Mercier, département qui reste la référence !

La loi prévoyait donc des équipes étoffées susceptibles d'enrichir leurs expertises : ergothérapeutes, spécialistes de telle ou telle pathologie ou professionnels de l'aide à domicile.

Comme pratiquement rien n'a changé, les évaluations sont en fait toujours établies avec la même approche et dans le même état d'esprit : on estime le nombre d'heures nécessaires pour aider la personne handicapée à manger, à se laver, à se coucher. C'est important, mais on ne se soucie pas encore beaucoup de son projet de vie. Telle était pourtant notre préoccupation première.

J'observe par ailleurs que, sur de nombreux points, les décrets méconnaissent l'esprit de la loi.

Ils ont tous été rédigés avec la participation active des associations de personnes handicapées !

Ainsi, dans un premier temps, les décrets ont limité les aides humaines susceptibles d'être prises en charge dans le cadre de la prestation de compensation aux seuls besoins liés directement aux soins ou aux actes essentiels de la vie - je dirai même de la survie, monsieur le ministre. Aucune attention n'a été portée à l'estimation de besoins plus larges, pour l'assistance dans la vie quotidienne ou l'aide ménagère.

Il n'a été mis fin à cette restriction que depuis moins d'un mois, grâce à la mobilisation des personnes handicapées elles-mêmes.

Je citerai un autre exemple des ratés de l'application de la loi : les tarifs de prise en charge pour les aides humaines ont été fixés à un niveau tellement bas qu'il est très difficile, surtout en région parisienne, de trouver des candidats à ces fonctions.

Comment expliquer en effet qu'une aide humaine recrutée de gré à gré ne puisse être rémunérée qu'à hauteur de 8, 50 euros de l'heure, ...

...quand une femme de ménage est payée en moyenne 12 euros, alors que l'on attend naturellement de la première bien plus qu'un service technique : elle apporte aussi de la chaleur, de l'attention et du soin.

Arguant du fait que la prestation de compensation est une prestation affectée, les décrets ont également mis en place un contrôle de l'effectivité de l'aide que je qualifierai de totalement excessif.

Le dispositif imaginé par le législateur était le suivant : il consistait à verser chaque mois à la personne handicapée une somme correspondant à la moyenne de ses besoins, de telle sorte qu'elle puisse lisser ses dépenses d'un mois sur l'autre, la régularisation intervenant en fin d'année.

Or, dans les faits, on demande à cette personne handicapée qui ne dispose que de peu de ressources d'avancer l'intégralité des sommes nécessaires à la couverture de ses besoins, pour les lui rembourser dans un délai aléatoire, sur présentation de justificatifs et bien sûr dans la limite d'un plafond.

Dans ces conditions, les sommes non dépensées un mois donné sont définitivement perdues.

Elles ne peuvent être reportées sur les mois où les besoins sont plus importants, mois de vacances ou mois de maladie, où l'on demandera aux aides humaines d'assurer un plus grand nombre d'heures.

C'est pourquoi je soutiendrai un amendement tendant à autoriser, pour les personnes handicapées qui le souhaitent, le versement en deux fois des aides relatives aux aides humaines : 90 % de ces aides en début d'année, et le solde après vérification des justificatifs, en fin d'année.

Par ailleurs, un pan entier du dispositif imaginé par la loi du 11 février 2005 reste aujourd'hui lettre morte : il s'agit de la partie qui concerne les fonds départementaux de compensation, normalement chargés de compléter les sommes apportées par la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide extralégale, afin de réduire le « reste à charge » pour les personnes handicapées.

Or peu de départements - peut-être le Rhône, toujours à la pointe du progrès - ont mis en place ces fonds.

L'État, contributeur obligatoire à ces fonds, ne montre d'ailleurs pas l'exemple en la matière : sa participation est strictement identique depuis deux ans aux crédits précédemment affectés aux sites pour vie autonome, alors que les missions des fonds sont infiniment plus larges, désormais.

Lorsque les fonds existent, ils refusent d'apporter une aide au-delà des maxima prévus par le barème de la prestation de compensation, ce qui est à la fois absurde et totalement contradictoire avec leur objet même.

Beaucoup refusent également de soutenir les parents d'enfants lourdement handicapés, et ce malgré votre circulaire, monsieur le ministre, qui en fait un public prioritaire, dans l'attente de l'extension aux mineurs de la prestation de compensation du handicap.

Je rappelle d'ailleurs que l'article 13 de la loi du 11 février 2005 pose explicitement le principe de l'extension aux enfants de cette prestation. Ce point, vous vous en souvenez, avait fait l'objet d'un vif débat au sein de la Haute Assemblée, et la commission des affaires sociales y est très attachée.

La loi prévoit que cette extension doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, cela signifie qu'il nous reste désormais moins de dix-huit mois pour identifier et dépasser l'ensemble des obstacles juridiques, financiers et pratiques liés à l'élargissement des catégories de bénéficiaires.

De plus, dans un délai de cinq ans, ce sont les personnes âgées dépendantes qui seront visées par cette extension. Cela suppose de réfléchir dès maintenant aux évolutions des missions et des ressources de la CNSA et aux conséquences de cette mesure sur toutes les branches de la sécurité sociale.

Au-delà de la question de la prestation de compensation, je voudrais encore aborder deux points.

Le premier se rattache à la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées.

Je crois nécessaire d'insister à nouveau sur leur mission d'information et de conseil auprès des personnes handicapées et de leurs familles, non seulement quant aux aides et prestations disponibles mais aussi quant aux droits, comme allocataire naturellement, comme employeur parfois, et tout simplement comme citoyen à part entière.

Jusqu'ici, l'administration a déployé beaucoup d'efforts pour former et informer les professionnels, ce qui était sans doute indispensable pour assurer le démarrage de la réforme.

Il convient désormais d'engager la même démarche au bénéfice des personnes handicapées, s'agissant, notamment, de leurs besoins de formation aux différentes responsabilités de l'employeur, lorsqu'elles souhaitent recourir elles-mêmes au recrutement de leurs aides humaines en gré à gré.

Mon second point portera sur la question de la représentativité associative et de la place laissée dans les faits aux associations non gestionnaires d'établissements.

L'article 1er de la loi du 11 février 2005 rend obligatoire la présence simultanée d'associations gestionnaires et non gestionnaires au sein de toutes les instances nationales et locales qui émettent un avis ou prennent des décisions concernant la politique relative aux personnes handicapées.

Or, nous ne pouvons le nier, ce principe est très mal respecté dans les faits : les associations non gestionnaires, lorsqu'elles sont effectivement représentées, n'ont qu'un très faible poids, que ce soit dans les commissions des droits et de l'autonomie, dans les commissions exécutives des maisons départementales ou encore dans les conseils consultatifs des personnes handicapées.

Pourtant, je persiste à penser qu'il s'agit d'une mesure essentielle.

Tout d'abord, la nouvelle génération de parents ne souhaite plus forcément assurer ce rôle de gestionnaires et considère, avec raison, que ce dernier doit revenir à l'État, au nom de la solidarité nationale.

Ensuite, nous ne pouvons passer sous silence les inévitables conflits d'intérêt qui naissent de cette confusion des rôles, notamment en matière d'orientation des personnes handicapées.

Comment une association gestionnaire peut-elle être totalement neutre à l'égard du choix de vie d'une personne lorsqu'elle a le souci de la pérennité des structures d'accueil qu'elle gère elle-même ?

En 2005, le législateur n'a pas souhaité poser un interdit brutal, sous la forme d'une incompatibilité totale entre les fonctions de gestionnaire et celles de représentant des personnes handicapées. Il a voulu laisser au monde associatif une chance de prendre lui-même conscience de la nécessité de mieux séparer ces fonctions.

Mais encore faut-il que les pouvoirs publics, désormais chargés d'appliquer les principes édictés par le législateur, encouragent en ce sens les associations, ce qui est très loin d'être le cas.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, veillons donc à la bonne application de la loi de 2005, afin de ne pas décevoir les espoirs qu'elle a suscités.

Gardons présent à l'esprit que ce que nous faisons aujourd'hui pour les personnes handicapées servira demain à nous-mêmes ou à un membre de notre famille.

Notre société ne recueillera l'adhésion de tous que si elle sait faire preuve de solidarité à l'égard de ceux qui en ont particulièrement besoin.

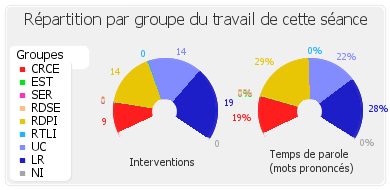

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 9 minutes ;

Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, 7 minutes.

Dans la suite du débat, la parole est à M. Michel Mercier.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier M. le président de la commission des affaires sociales, M. le rapporteur et M. le ministre d'avoir accepté d'organiser ce débat sur la dépendance.

Je m'exprimerai devant vous non en tant qu'expert, comme l'ont fait ceux qui m'ont précédé, mais en tant que simple praticien des textes qui ont été votés par le Sénat, et dont j'évoquerai la mise en oeuvre.

Il est tout à fait exact que, lorsque l'on traite de la dépendance, il faut songer à la fois aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. Si les textes que nous avons adoptés nous conduisent à évoquer de façon globale ce problème, nous aurons déjà accompli un grand progrès.

Dans les réformes en cours, je soulignerai, dans un premier temps, ce qui me semble constituer un mieux, avant de relever, dans un second temps, ce qui marche moins bien, car j'y suis, hélas ! obligé ; c'est d'ailleurs tout à fait normal s'agissant de réformes de l'ampleur de celles que nous avons lancées, qui visent à mieux prendre en charge la dépendance des personnes âgées et à mieux accueillir les personnes handicapées dans notre société.

L'étude personnalisée de la dépendance, tout d'abord, me semble constituer une véritable réforme de fond. Désormais, une personne handicapée ou une personne âgée dépendante est non plus un dossier, mais une personne, qui est suivie par une équipe pluridisciplinaire. Il s'agit là d'un des plus grands progrès qui aient été accomplis dans le domaine de l'action sociale.

Offrir à chacun un traitement personnalisé, permettre à la personne dépendante ou handicapée de définir un projet de vie, qui est ensuite validé et porté par une équipe pluridisciplinaire, constitue une réelle nouveauté, qui honore notre pays et sa conception de l'action sociale.

À l'évidence, les deux lois que nous avons adoptées sont très généreuses, et c'est bien normal. Toutefois, elles posent un certain nombre de problèmes.

Les personnes âgées dépendantes, tout d'abord, se sont révélées particulièrement nombreuses. Dans le département que j'ai l'honneur d'administrer, avec l'aide de Mme Dini et de M. Fischer d'ailleurs - vous voyez, mes chers collègues, combien ma tâche est facile !

Sourires

En l'espace de seulement cinq ans, dans le département du Rhône, le nombre de personnes âgées qui touchent l'APA est passé de 14 600 à 20 500, soit 6 000 personnes supplémentaires.

Il s'agit donc d'un dossier très important, qui pèse lourdement sur les départements.

Je souhaite rendre hommage aux agents qui, dans tous les départements, ont pris de plein fouet les deux réformes que nous avons lancées. Leur capacité à transformer aussi vite l'action sociale afin de personnaliser l'aide mérite d'être soulignée.

Des dizaines de milliers de dossiers constitués par les personnes âgées, et maintenant par les personnes handicapées, parviennent aujourd'hui dans les services des conseils généraux, où ils sont plutôt bien et rapidement traités.

À la fin de l'année, nous pourrons constater, me semble-t-il, que les délais prévus par la loi pour le traitement des dossiers présentés par les personnes handicapées auront été sinon scrupuleusement suivis, du moins approchés de très près. Je suis même certain que, dans bien des départements, la gageure du respect des délais inscrits dans la loi aura été tenue.

Face à une telle augmentation du nombre des personnes concernées, comment mettre en oeuvre les plans d'aide définis au profit des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées ? Deux solutions sont possibles : recourir aux établissements spécialisés ou engager des intervenants à domicile.

Les plans d'aide réalisés à domicile sont relativement habituels s'agissant des personnes âgées, mais entièrement nouveaux pour ce qui concerne les personnes handicapées.

La remarque formulée par Nicolas About, qui soulignait tout à l'heure la nécessité de faire jouer un rôle plus important aux associations non gestionnaires d'établissements, prend ici tout son sens. En effet, dès lors qu'une part importante de la prise en charge du handicap se fera à domicile, ce sont toutes les associations représentatives, et non plus seulement les gestionnaires, qui devront siéger dans les instances existantes.

Monsieur le ministre, les aidants professionnels posent de véritables problèmes, car leur coût s'accroît, et ce n'est pas près de cesser.

Le Parlement a adopté divers textes, qui étaient tous fondés et qui s'articulent bien, mais qui ont conduit à une très forte augmentation du coût des aidants à domicile. Je pense notamment aux lois relatives à la validation des acquis de l'expérience, aux formations professionnelles et à l'accroissement des salaires des aides ménagères, que nous avons tous souhaité, mes chers collègues.

S'agissant du financement, monsieur le ministre, j'ai trouvé vos propos tout à fait merveilleux, même si je reconnais que vous étiez dans votre rôle.

En fait, j'ai bien mesuré la distance qui séparait la rue Duquesne d'une ville comme Lyon, car les financements ont quelques difficultés à arriver sur le terrain.

Si l'on examine le financement de l'APA, on constate qu'il représente pour les départements une dépense bien plus lourde que le RMI.

Dans un département comme celui dont je suis l'élu, le RMI qui n'est pas versé par l'État représente grosso modo 25 millions d'euros par an, alors que le financement de l'APA qui n'est pas avancé par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est bien supérieur.

D'ailleurs, la CNSA finance de moins en moins l'accompagnement de la perte d'autonomie ! Je ne comprends pas comment elle peut, dans ces conditions, dégager des excédents ! Si cette caisse finançait les prestations au même niveau qu'il y a trois ans, ...

Mais elle n'existait pas il y a trois ans !

...elle ne connaîtrait pas d'excédents, me semble-t-il, et il serait donc bien moins difficile de répartir ces fonds !

Dans le département du Rhône, la CNSA couvrait au départ un peu plus de 30 % des dépenses, contre 29 % cette année et 26 % l'an prochain. La charge nette pour les départements, qui était inférieure à 50 millions d'euros à l'origine, sera de 60 millions d'euros cette année et probablement de 70 millions d'euros l'an prochain.

Cette progression forte, et inquiétante naturellement, doit nous amener à réfléchir ensemble sur le financement de la dépendance.

En effet, réclamer plus d'argent à l'État constitue un exercice assez facile, auquel il est toujours loisible de se livrer - il peut d'ailleurs faire plaisir pendant un moment -, mais qui ne rapportera pas grand-chose si vous n'avez rien à donner, monsieur le ministre.

Très bien ! Voilà une attitude responsable !

Il faut donc aller plus loin, probablement en recentrant la CNSA sur ses missions premières.

Monsieur le ministre, il ne faut pas faire financer par cette caisse toutes les idées qui peuvent passer par la tête de vos collaborateurs, même si ceux-ci sont excellents !

Certains des articles du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoient que la CNSA financera des actions innovantes, entre autres. C'est une très bonne idée, et il faut développer ces initiatives, mais, de grâce, commençons par régler les dépenses de base avant de financer ce qui, demain, sera peut-être intéressant !

J'évoquerai également le problème du financement du handicap. La prestation compensatoire du handicap est-elle plus ou moins généreuse que les dispositifs qui l'ont précédée ? En fait, elle l'est plus sur le papier et beaucoup moins dans la réalité, car elle laisse les personnes handicapées et les personnes âgées résoudre seules le problème du « reste à charge ».

Monsieur le ministre, vous avez eu raison de souligner qu'il s'agissait là d'une question essentielle, mais ce n'est pas la CNSA qui financera le « reste à charge ».

Pour ma part, je vous demanderai pourquoi la contribution de l'État au fonds de compensation du handicap diminuera l'année prochaine, et ce très nettement puisque, dans un département comme le mien, on annonce une baisse de 30 % de la participation de l'État à ce fonds, ce qui pose certains problèmes.

De la même façon, je souhaite vous interroger sur les dispositions de l'article 42 du texte dont nous débattons aujourd'hui. Cet article ne crée rien : c'est l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui établit une distinction entre les personnes âgées très dépendantes hébergées dans les unités de soins de longue durée, les USLD, qui relèvent du secteur sanitaire, et celles qui dépendent du secteur médicosocial. Pourquoi réduire les moyens affectés au financement des lits de long séjour ? Vous habillez cela parfaitement, monsieur le ministre, et, du point de vue théorique, il n'y a rien à y redire.

Un arrêté publié au mois de mai dernier - la commission des affaires sociales vous félicite de votre célérité - a établi un « référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée », qui vise à distinguer, parmi les personnes grabataires, celles qui sont « grabataires-grabataires » des autres. Il fallait inventer une telle classification ! Vous l'avez fait, monsieur le ministre !

En fait, cet outil a pour seul objet de supprimer les unités de soins de long séjour et de les remplacer par des sections chargées d'accueillir un nombre beaucoup moins important de personnes âgées, nécessitant des soins médicotechniques importants, les SMTI. À peu près le tiers des patients actuellement en USLD dépendront de cette structure, les deux tiers restants sortant du financement de la sécurité sociale intégrale, ce qui entraînera une forte baisse du financement par l'assurance maladie.

Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé beaucoup de « plus ». Je souhaite donc, pour ma part, vous interroger sur les « moins », notamment sur cette baisse qui concernera un grand nombre de personnes. Certes, le dispositif ne sera pleinement appliqué qu'en 2009, mais j'aimerais savoir comment les diverses augmentations de financement que vous nous avez annoncées s'articuleront avec les diminutions très fortes que vous nous proposez de voter à l'article 42.

Telles sont les quelques remarques que je tenais à formuler sur la mise en oeuvre pratique du texte qui nous est soumis. Tout ne peut pas être fait en un jour, nous le savons bien, et j'ai souligné les aspects positifs de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais la vraie question du financement reste devant nous.

Plutôt que répéter que tout va bien, profitons du bruit que feront les diverses élections...

On retire aux personnes âgées, on contrôle un peu plus les personnes handicapées...

Bien sûr, de tels contrôles s'imposent, mais, demain, le nombre de personnes âgées, qu'elles soient handicapées ou non, augmentera, et il faudra définir les modes de financement nécessaires.

Je souhaite donc que les financements de la CNSA soient concentrés très fortement sur les prises en charge directes des personnes âgées et des personnes handicapées.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.

Mme Michèle André remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd'hui concerne une partie somme toute réduite des dépenses de la sécurité sociale, mais qui est en progression constante du fait de l'évolution de notre société.

Pour tout ce qui concerne les soins, la dépendance est prise en charge par la sécurité sociale, à travers les dépenses de prestations sociales et médicosociales.

La redéfinition par la loi du 11 février 2005 des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a modifié le cadre de gestion de ces dépenses. Seules nous intéressent dans ce débat les dépenses des établissements et services pour personnes âgées dépendantes et pour personnes handicapées, qui relèvent de la CNSA.

L'année 2006 est la première année de plein exercice des attributions définitives de la CNSA : cela fonctionne parfaitement bien, et nous avons certainement fait les bons choix institutionnels en ne créant pas une nouvelle branche, dont les lourdeurs auraient pu nous faire perdre tous les bénéfices de ce que nous avons mis en place. Elle est aussi la première année de mise en oeuvre de la réforme du lien entre autorisation et financement, qui permet la création de places par anticipation. C'était une réforme très attendue par de nombreux établissements et services dont l'extension ou la création était bloquée par la rigueur de la règle de l'annualité budgétaire, qui empêchait de faire avancer des dossiers en raison de l'absence de dotation budgétaire.

Le 10 juillet dernier, la Cour des comptes a rendu public son rapport sur les conditions de mise en place et d'affectation des ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle constate que les nouvelles recettes créées en 2004, en particulier celles qui sont tirées de la journée de solidarité, ont bien été intégralement affectées à la Caisse : « Les craintes qui ont pu être exprimées sur l'affectation des nouvelles ressources de la contribution de solidarité ne sont pas fondées : elles bénéficient bien intégralement aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. Un effet vignette n'est pas à craindre. »

Les « Cassandre » qui avaient annoncé que l'utilisation de ces fonds risquait d'être détournée se sont trompées. Nous ne pouvons donc que nous féliciter du dispositif mis en place et des choix qui ont été faits. C'était indispensable au regard de l'évolution très dynamique des dépenses d'assurance maladie en faveur du secteur médico-social, de l'ordre de 9, 12 %. Pour 2006 et 2007, les recettes de la journée de solidarité ont rendu possibles de nombreux progrès en termes de prise en charge pour les personnes âgées dépendantes comme pour les personnes handicapées.

Pour les personnes âgées, les montants dégagés ont permis de poursuivre la médicalisation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et d'assurer, voire dans certains cas d'accélérer, la mise en oeuvre des plans pluriannuels de créations de places et de structures.

Le plan « Vieillissement et solidarités » de 2003 avait déjà permis la création de nombreuses places nouvelles en établissements, mais aussi de services de soins infirmiers à domicile, les SSIAD.

Monsieur le ministre, vous venez de présenter un nouveau plan, le plan « Solidarité grand âge », qui amplifiera cet effort. Il prévoit un doublement du rythme actuel de créations de places : le nombre des places de SSIAD sera augmenté de 40 % sur cinq ans ; 2 500 places d'accueil de jour et 1 100 places d'hébergement temporaire seront créées par an afin d'apporter un soutien physique et matériel aux aidants familiaux, qui souffrent trop souvent d'isolement et de fatigue ; le taux d'encadrement par des professionnels soignants des personnes âgées les plus dépendantes dans les maisons de retraite sera relevé.

De même, la complémentarité entre l'accompagnement en hôpital et l'accompagnement en service social et médico-social sera améliorée. En effet, chacun a pu constater que la prise en charge de pathologies propres aux personnes âgées est reportée trop souvent sur des structures d'urgence ou de spécialité médicale. Des places de gériatrie seront donc créées pour parfaire l'accueil des personnes âgées.

Pour les personnes handicapées, de nouvelles places seront ouvertes. Pour les adultes handicapés, cela concerne 2 250 places de SSIAD et 2 500 places en maisons d'accueil spécialisé et foyers d'accueil médicalisé. Pour les enfants, cela représente 1 250 places de services d'éducation spéciale et de soins à domicile, 180 places en établissement pour polyhandicapés, 250 places en établissement pour autistes, 120 places d'instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, 7 centres de ressources pour autistes, 22 centres médico-psycho-pédagogiques et 22 centres d'action médico-sociale précoce.

Un tel dispositif est très satisfaisant et démontre une fois de plus, si cela était nécessaire, la volonté du Gouvernement de répondre toujours mieux aux besoins de ceux qui souffrent et à l'égard desquels la solidarité doit s'exercer avec la plus grande vigueur.

Je me félicite de voir les efforts dirigés notamment vers les services de soins à domicile, qui manquent cruellement.

Je profiterai de ce débat pour aborder un sujet qui me tient particulièrement à coeur, le vieillissement des personnes handicapées. Cette question, qui se pose en France depuis une vingtaine d'années avec de plus en plus d'acuité, a été soulevée de façon récurrente, en particulier par les professionnels et par les familles, ces derniers s'alarmant des difficultés concrètes de prise en charge des personnes handicapées vieillissantes.

Monsieur le ministre, vous avez bien voulu me charger d'étudier les enjeux de ce problème : je vous ai remis au mois de juillet dernier un rapport proposant plusieurs pistes de réflexion. Vous me permettrez de reprendre aujourd'hui quelques-unes des idées que j'ai développées à cette occasion.

Le problème du vieillissement des personnes handicapées prend une nouvelle dimension du fait de l'ampleur des mutations démographiques et sociales en cours. Dans un pays qui a structuré ses droits sociaux et ses formes d'aide aux personnes en perte d'autonomie en deux régimes bien distincts - l'un pour les personnes handicapées, l'autre pour les personnes dépendantes âgées -, l'apparition d'une catégorie intermédiaire, les personnes handicapées vieillissantes, contraint à repenser la structure globale du dispositif. En effet, le critère d'âge est devenu à l'évidence excessivement simplificateur.

Les choix qui seront opérés à court et à long terme auront des conséquences sensibles non seulement pour les personnes concernées et leur famille, mais aussi pour les financeurs des dispositifs, principalement l'État, l'assurance maladie et les départements, sans oublier les personnes concernées elles-mêmes.

La loi du 11 février 2005 prévoit de supprimer d'ici à cinq ans toute distinction en matière de compensation et d'aide sociale à l'hébergement entre personnes handicapées en fonction de l'âge. Le critère d'âge conduit en effet aujourd'hui à distinguer deux régimes conçus en réponse à des situations types contrastées : un système destiné aux personnes âgées, qui répond à des situations considérées comme caractéristiques du grand âge et relativement homogènes ; un autre système destiné aux personnes handicapées, qui embrasse une gamme plus hétérogène de situations, évaluées par des outils multidimensionnels, et qui se situe dans la perspective dynamique d'un projet de vie.

La dualité des systèmes et l'appartenance à l'un ou l'autre régime selon un critère d'âge posent donc des problèmes incontestables de frontière et d'équité.

Bien sûr, le système le plus universel dans son objet n'est supportable par la société et les collectivités publiques que dans la mesure où il demeure réservé à des situations exceptionnelles. Pour autant, les deux régimes sont destinés à converger à terme, car, s'ils diffèrent sur leurs « cibles », ils ont des points communs. Un rapprochement des institutions et des dispositifs locaux est donc souhaitable.

Devant le panorama institutionnel - maisons départementales des personnes handicapées, d'un côté, centres de liaison et d'information, et équipes médicosociales qui évaluent la situation au regard de l'APA, de l'autre -, l'existence d'un double dispositif peut apparaître comme une source de complication et de perte d'efficacité. Certains départements y ont d'ailleurs déjà réfléchi.