Séance en hémicycle du 18 octobre 2005 à 16h00

Sommaire

- Conférence des présidents (voir le dossier)

- Rappel au règlement (voir le dossier)

- Sécurité et développement des transports (voir le dossier)

- Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires allemands

- Sécurité et développement des transports

- Souhaits de bienvenue à une délégation de scientifiques

- Sécurité et développement des transports

La séance

La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Michèle André.

La séance est reprise.

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Mercredi 19 octobre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

1°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (n° 284, 2004-2005) ;

La conférence des présidents a fixé :

2°) Eventuellement, suite du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports (n° 9, 2005-2006).

Jeudi 20 octobre 2005

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire :

1°) Question orale avec débat n° 4 de M. Alain Lambert à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le développement et le financement des infrastructures de transport ;

Le président de la commission des affaires économiques et le président de l'Observatoire de la décentralisation disposeront d'un temps d'intervention spécifique de dix minutes ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire :

3°) Projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition (n° 508, 2004-2005) ;

La conférence des présidents a fixé :

Mardi 25 octobre 2005

A 10 heures :

1°) Dix-huit questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 744 de M. Adrien Gouteyron à M. le ministre de la culture et de la communication ;

(Accès à la télévision numérique en Haute-Loire) ;

- n° 766 de M. Daniel Reiner à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

(Mesures en faveur des communes forestières de Meurthe-et-Moselle) ;

- n° 781 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre de la santé et des solidarités ;

(Conditions de commercialisation des médicaments génériques) ;

- n° 782 de M. Bernard Cazeau à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Situation des entreprises du paysage) ;

- n° 787 de M. Philippe Richert à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;

(Situation du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg) ;

- n° 790 de M. Philippe Madrelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Situation préoccupante de l'emploi en Gironde) ;

- n° 795 de M. André Trillard à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

(Application de la loi littoral) ;

- n° 798 de M. Jean Boyer à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

(Avenir des communes) ;

- n° 799 de M. Alain Dufaut à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

(Augmentation constante du trafic sur l'A7) ;

- n° 800 de M. Bernard Fournier à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

(Financement des RN 7 et RN 82) ;

- n° 802 de M. Jean-Pierre Godefroy transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;

(Enquête sur l'attentat de Karachi du 8 mai 2002) ;

- n° 803 de M. André Rouvière transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Lutte contre les offres non sollicitées par les consommateurs) ;

- n° 804 de M. Jean Bizet à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Pérennisation du taux réduit de TVA sur les travaux dans les bâtiments anciens) ;

- n° 805 de Mme Catherine Procaccia transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités ;

(Régime de prévoyance et de retraite des élus salariés en suspension de contrat de travail) ;

- n° 811 de M. Christian Gaudin à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

(Gel des crédits de fonctionnement de l'enseignement supérieur agricole) ;

- n° 819 de M. Aymeri de Montesquiou à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

(Réorganisation des services de la DDE du Gers) ;

- n° 820 de M. Jean-Pierre Demerliat à M. le ministre de la culture et de la communication ;

(TNT et réception de France 3 Limousin) ;

- n° 827 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Situation de l'industrie de la chaussure en France) ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire :

2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 23, 2005-2006) ;

La conférence des présidents a fixé :

Mercredi 26 octobre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

1°) Eventuellement, suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au traitement de la récidive des infractions pénales ;

2°) Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur les prélèvements obligatoires ;

A la suite du Gouvernement, interviendront successivement :

JEUDI 27 OCTOBRE 2005

Ordre du jour réservé :

A 9 heures 30 et à 15 heures :

1°) Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Michel Thiollière relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale (n° 224, 2004-2005) ;

La conférence des présidents a fixé :

2°) Conclusions de la commission des lois sur la proposition de résolution de MM. Josselin de Rohan, Henri de Raincourt, André Dulait et des membres du groupe UMP tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine (n° 10, 2005-2006) ;

La conférence des présidents a fixé :

3°) Question orale avec débat européenne n° 1 de M. Jean Bizet à Mme la ministre déléguée au commerce extérieur sur la position de l'Union européenne dans les négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce avant la conférence de Hong Kong ;

4°) Conclusions de la commission des affaires culturelles sur les propositions de loi de :

- Mme Annie David et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'article 40 de la loi d'orientation pour l'avenir de l'école relatif au lieu d'exercice des délégués départementaux de l'éducation nationale (n° 483, 2004-2005) ;

- MM. Jean-Claude Carle, Jacques Valade et plusieurs de leurs collègues relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale (n° 511, 2004-2005) ;

La conférence des présidents a fixé :

5°) Débat de contrôle budgétaire sur la gestion de la dette dans les Etats de l'Union européenne ;

La conférence des présidents a :

MERCREDI 2 NOVEMBRE 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et le soir :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi d'orientation agricole (urgence déclarée) (A.N., n° 2341) ;

M. Gaël Grosmaire, rapporteur de la section de l'agriculture et de l'alimentation du Conseil économique et social, exposera l'avis du Conseil économique et social sur le projet de loi.

JEUDI 3 NOVEMBRE 2005

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire :

1°) Suite du projet de loi d'orientation agricole ;

A 15 heures et le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire :

3°) Suite du projet de loi d'orientation agricole.

Vendredi 4 novembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 9 heures 30 et à 15 heures :

- Suite du projet de loi d'orientation agricole.

Lundi 7 novembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi d'orientation agricole.

Mardi 8 novembre 2005

A 10 heures :

1°) Dix-huit questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 784 de M. Dominique Braye à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Réforme de la fiscalité applicable à la gestion des déchets) ;

- n° 789 de M. José Balarello à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Conditions de cessions du patrimoine immobilier de l'Etat) ;

- n° 793 de Mme Anne-Marie Payet à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

(Contenu du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent) ;

- n° 794 de M. Ivan Renar à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Conséquences de l'augmentation des importations de textile chinois) ;

- n° 806 de Mme Catherine Troendle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

(Réglementation sur l'ouverture des cercueils) ;

- n° 807 de M. Denis Badré à M. le ministre de la santé et des solidarités ;

(Implantation des officines pharmaceutiques) ;

- n° 810 de M. Claude Biwer à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

(Evolution de la taxe professionnelle) ;

- n° 812 de M. Roland Courteau à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

(Amélioration du réseau transeuropéen du transport) ;

- n° 813 de M. Richard Yung à M. le ministre délégué à l'industrie ;

(Ratification de l'accord de Londres sur les brevets) ;

- n° 821 de M. Jean-Pierre Bel à M. le ministre de la santé et des solidarités ;

(Situation des contractuels de la fonction publique hospitalière) ;

- n° 824 de M. André Lardeux à M. le ministre de la culture et de la communication ;

(Archéologie préventive en Maine-et-Loire) ;

- n° 826 de Mme Alima Boumediene-Thiery à M. le ministre des affaires étrangères ;

(Ratification de la convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille) ;

- n° 828 de M. Jean-Pierre Sueur à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

(Réglementation relative au droit funéraire) ;

- n° 829 de M. Gérard Delfau à M. le ministre de la santé et des solidarités ;

(Menace de disparition des maisons médicales de garde) ;

- n° 830 de M. Claude Domeizel à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

(Réglementation relative à l'occupation des berges de plan d'eau) ;

- n° 832 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à M. le ministre délégué aux relations avec le Parlement ;

(Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi instituant une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort) ;

- n° 833 de Mme Monique Cerisier-ben Guiga à M. le ministre des affaires étrangères ;

(Compétences consulaires en matière de nationalité) ;

- n° 838 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

(Organisation des stages dans les lycées d'enseignement agricole) ;

Ordre du jour prioritaire :

A 16 heures et le soir :

2°) Suite du projet de loi d'orientation agricole.

Mercredi 9 novembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi d'orientation agricole.

Jeudi 10 novembre 2005

Ordre du jour réservé :

A 9 heures 30 et à 15 heures :

1°) Question orale avec débat n° 6 de M. Nicolas About sur l'état de préparation de la France face aux risques d'épidémie de grippe aviaire ;

En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

2°) Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi de M. Philippe Marini complétant la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (n° 59, 2004-2005) ;

La conférence des présidents a fixé :

3°) Débat de contrôle budgétaire sur le rapport d'information établi par M. Roland du Luart au nom de la commission des finances sur la mise en oeuvre de la LOLF dans la justice judiciaire (n° 478, 2004-2005) ;

La conférence des présidents a :

Lundi 14 novembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et le soir :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (A.N., n° 1830) ;

La conférence des présidents a fixé :

Mardi 15 novembre 2005

A 10 heures :

1°) Questions orales ;

Ordre du jour prioritaire :

A 16 heures et le soir :

2°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Mercredi 16 novembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Jeudi 17 novembre 2005

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire :

1°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

A 15 heures et le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire :

3°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Éventuellement, vendredi 18 novembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 9 heures 30 et à 15 heures :

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Lundi 21 novembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et le soir :

- Sous réserve de son dépôt sur le bureau du Sénat, projet de loi portant engagement national pour le logement ;

La conférence des présidents a fixé :

Mardi 22 novembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 10 heures, à 16 heures et le soir :

- Suite du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Mercredi 23 novembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures :

1°) Suite du projet de loi portant engagement national pour le logement ;

2°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Le soir :

3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales ;

4°) Suite du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Du jeudi 24 novembre au mardi 13 décembre 2005

Ordre du jour prioritaire :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2006 (A.N., n° 2540) ;

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

Par ailleurs, M. Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement, a communiqué à la conférence des présidents le programme prévisionnel de l'ordre du jour prioritaire du Sénat jusqu'au mois de février 2006.

M. le Président du Sénat adressera personnellement ce programme prévisionnel à chaque sénateur.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous commémorions hier, à Paris, un événement que beaucoup aimeraient bien effacer de leur mémoire : la répression sanglante, le 17 octobre 1961, par la police française, d'une manifestation pacifique d'Algériens à l'appel du Front de libération nationale.

Souvenons-nous que cette tragédie - car il faut bien appeler les choses par leur nom - a laissé dans les rues de Paris et dans la Seine plusieurs dizaines de cadavres. Il serait d'ailleurs bon de pouvoir déterminer ce chiffre avec certitude, car c'est aussi cela le travail de mémoire.

Certes, on pourrait choisir, comme certains le souhaiteraient, de se cacher les yeux, de ne rien voir et d'oublier. Mais de tels événements laissent des traces dans la chair et dans la mémoire de femmes, d'hommes et d'enfants. Des centaines de milliers de citoyens français sont nés en France avec cette cicatrice ouverte dans leur histoire.

A la veille de la signature du traité d'amitié entre la France et l'Algérie, que nous appelons de nos voeux, il me semblait important, madame la présidente, que soit saluée, au Sénat, la mémoire des victimes du 17 octobre 1961.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports, qui couvre l'ensemble des domaines du transport, permet la mise en conformité du droit national avec certains engagements communautaires et internationaux souscrits par la France en la matière. Il comporte, en outre, d'autres dispositions relatives aux transports et à leur développement.

Parmi les mesures proposées, plusieurs d'entre elles ont une portée particulièrement significative.

Dans le domaine de la sécurité des transports, il s'agit de la création de l'Agence française de sécurité ferroviaire, de l'insertion dans notre droit des contrôles européens, et de l'introduction de sanctions adaptées pour mettre un terme au phénomène dit du « débridage » des deux roues et des quadricycles à moteur.

Dans le domaine du développement des transports, il s'agit, d'une part, de l'ouverture à la concurrence de l'ensemble du marché du fret ferroviaire - c'est la transposition de la directive « deuxième paquet ferroviaire » - et, d'autre part, du recours au partenariat public-privé pour la réalisation des infrastructures ferroviaires. Cette évolution s'inscrit dans l'orientation voulue par le Gouvernement vers une politique dynamique et modernisée des investissements au service de l'emploi et de la croissance.

Enfin, en ce qui concerne la répercussion de la hausse des prix du gazole, il s'agit de dispositions favorables au secteur du transport routier de marchandise ; j'ai eu l'occasion d'en parler longuement avec le représentant de ce secteur économique.

Tout cela débouche sur le projet de loi qui vous est proposé aujourd'hui et dont j'aborderai successivement les six mesures principales.

La première de ces mesures a trait à la création de l'Agence française de sécurité ferroviaire. Celle-ci constituera l'autorité nationale de sécurité ferroviaire, dont l'institution est prévue par l'article 16 de la directive concernant la sécurité des chemins de fer communautaires. La directive dispose que cette autorité doit être indépendante des entreprises ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructure et des demandeurs de certification. Ses tâches sont essentiellement techniques ; elles ne peuvent être ni transférées ni confiées contractuellement aux gestionnaires ou aux entreprises ferroviaires.

Même si la directive ne l'impose pas directement, le Gouvernement a fait le choix de conférer à cette agence la nature d'établissement public à caractère administratif de l'Etat.

Pourquoi avoir choisi la formule de l'établissement public ? C'est une question qui a été posée par votre rapporteur ; nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir au cours du débat. Parmi les solutions d'organisation envisageables, nous ne souhaitions pas créer une autorité administrative indépendante. Sur ce point, je pense que nous sommes largement d'accord.

Le mot « agence » a peut-être fait scintiller une image d'autorité administrative indépendante. Or tel n'est pas le cas. L'Etat doit en effet conserver son emprise sur les questions de sécurité. Il n'est pas question pour le Gouvernement de déléguer une compétence régalienne.

La solution d'un service à compétence nationale posait, quant à lui, la question de la capacité à attirer les compétences : comment faire venir dans ce service le personnel compétent actuellement employé à la SNCF, à la RATP, ou dans les entreprises industrielles de la construction ferroviaire ? Les ingénieurs et les techniciens dont nous avons besoin pour exercer ces missions de sécurité sont dans les entreprises publiques ou privées. Il est très difficile, vous le savez bien, de faire venir dans un service administratif de fonctionnaires sous statut des personnes ayant cette expérience, cette formation, et aussi, il faut bien le dire, un niveau de rémunération y afférent.

C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas choisi de vous proposer un service à compétence nationale. Après en avoir discuté avec les uns et les autres, nous envisageons la création d'un établissement public à caractère administratif placé sous l'autorité de l'Etat.

Il s'agit d'une question vraiment fondamentale, car sans cette capacité de recrutement, nous risquons, faute de compétence technique, de ne pouvoir assurer nos missions de sécurité ces prochaines années.

Un tel choix est donc non pas idéologique, mais pragmatique : l'Etat conserve la responsabilité de la sécurité des transports ferroviaires en édictant la réglementation et en en confiant l'application technique, selon des modalités qu'il fixe, à une agence, établissement public, dont il exerce la tutelle et il nomme le directeur général.

J'observe d'ailleurs que cette formule correspond à celle qui a été choisie majoritairement par les autres Etats européens.

Cela étant, j'ai bien noté, monsieur le rapporteur, votre souhait de renforcer le contrôle exercé par l'Etat sur cet établissement public. Vous suggérez, en particulier, que des parlementaires siègent à son conseil d'administration. Je n'y suis pas du tout opposé et j'ai donc déposé un amendement en ce sens à l'article 2.

Je comprends que le terme « agence » puisse prêter à confusion en donnant à penser que nous créons une autorité administrative indépendante. Mais il s'agit d'un établissement public à caractère administratif. Je suis donc tout à fait favorable à ce que nous remplacions l'appellation « agence française de sécurité ferroviaire » par celle d'« établissement public de sécurité ferroviaire », qui correspond davantage à la réalité et clarifie la situation.

Quant à la sécurité aérienne, elle fait l'objet des articles 6 et 7 du projet de loi. La prévention des risques constitue, en droit international comme en droit interne, le principe phare de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. Une importante série de textes communautaires est intervenue depuis 2002 pour renforcer la sécurité aérienne et la sûreté de l'aviation civile, notamment le règlement concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, l'AESA, et le règlement fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.

Ces textes organisent pour tout ou partie, dans chacun des domaines réglementés, un principe de certification des organismes ou des personnes concernées, sur le fondement de règles communes.

La directive n° 2004/36 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, qui consacre le programme dit SAFA, Safety assessment of foreign aircraft, prescrit aux autorités nationales de prévoir les mesures utiles pour la mise en oeuvre des règles et des procédures d'inspection au sol des aéronefs des pays tiers atterrissant sur les aéroports communautaires.

Ces différents règlements et directives renvoient, sauf exceptions, pour la délivrance et le contrôle des autorisations, à l'autorité nationale compétente, nommée ou désignée par l'Etat membre. En France, l'autorité chargée du contrôle technique est le ministre chargé de l'aviation civile, assisté d'organismes techniques ou de personnes extérieures à l'Etat habilitées pour exécuter les tâches de vérifications.

Si je détiens déjà certains pouvoirs pour l'exercice du contrôle technique qui m'incombe sur les différents matériels et personnes concernés, il est en revanche nécessaire de compléter le dispositif législatif et réglementaire pour que ce contrôle puisse s'exercer dans des conditions techniquement et juridiquement indiscutables vis-à-vis de toutes les personnes et concernant tous les biens visés par les règles de sécurité aérienne figurant dans le bloc communautaire, ainsi qu'à l'égard des aéronefs des pays tiers.

C'est là l'objet de l'article 6 du projet de loi, qui introduit dans le code de l'aviation civile un nouveau chapitre intitulé « Police de la circulation des aéronefs » et composé de cinq articles.

Quant à l'article 7 du projet de loi, il transpose la directive n° 2003/42 relative aux comptes rendus d'événements dans l'aviation civile. Ce texte fixe comme objectif aux Etats membres de mettre en place une base de données collectées à partir de comptes rendus obligatoires d'événements susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité aérienne. C'est très important dans la pratique, car cela permettra de disposer d'une base de données à jour permettant d'alerter les services de régulation et de contrôle sur la situation de tel ou tel avion ou telle ou telle compagnie.

Trois articles du livre VII du code de l'aviation civile sont ainsi modifiés et complétés, afin de respecter les principes posés par le texte communautaire.

L'article L. 722-2 est modifié pour obliger toutes les personnes publiques ou privées qui exercent leurs fonctions dans les domaines de l'aviation civile à rendre compte de tout accident ou incident au Bureau d'enquêtes et d'analyses, le BEA. Il en va de même pour les événements au sens de la définition plus générale donnée par la directive n° 2003/42.

L'article L. 722-3 est créé afin d'assurer la protection de toute personne contre les sanctions disciplinaires, administratives ou professionnelles qui pourraient résulter du fait qu'elle ait signalé un événement.

Enfin, l'article L. 731-4 est créé pour assurer la confidentialité des informations que l'administration reçoit du fait de l'obligation que je viens d'énoncer. Cette confidentialité est en effet indispensable pour garantir la collecte des informations et en raison de la nature sensible de ces rapports. Cet article vise également à limiter leur diffusion et leur utilisation à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.

S'agissant de la sécurité routière, lors des derniers comités interministériels sur la sécurité routière, le Gouvernement a décidé de faire adopter de nouvelles mesures de lutte contre l'insécurité routière nécessitant des modifications du code de la route.

La première disposition importante tend à aggraver les sanctions relatives au « débridage » des véhicules à deux roues à moteur et des quadricycles à moteur, dont les fameux « quads ».

Tout d'abord, les cyclomoteurs, juridiquement limités en vitesse à 45 kilomètres-heure et généralement utilisés par de jeunes conducteurs, sont trop souvent « débridés » et ont ainsi des performances totalement incompatibles avec leurs autres caractéristiques techniques - les freins ou les pneus - et l'expérience de leurs jeunes utilisateurs.

Ensuite, les motos de grosse cylindrée, juridiquement limitées en puissance à cent chevaux, sont presque toutes « débridées », et généralement par des professionnels. Il s'agit donc de lutter plus efficacement contre cette réalité.

Le dispositif prévu par l'article 9 du projet de loi vise à étendre aux motocyclettes les mesures introduites par la loi du 12 juin 2003, qui sanctionnent la commercialisation de pièces permettant de « débrider » des cyclomoteurs et le « débridage » de ces véhicules par les professionnels.

Il élève au niveau du délit la commercialisation de tels engins « débridés », qui n'est aujourd'hui réprimée que par une contravention de 4e classe.

Dans un souci de cohérence, ces deux mesures sont étendues aux quadricycles à moteur, « quads » et voiturettes, dont les caractéristiques de performance sont également limitées par le code de la route.

En outre, le retrait de fourrière d'un deux roues à moteur « débridé », et plus généralement d'un véhicule qui n'est plus conforme à son état lors de sa réception, est subordonné à sa remise en conformité.

L'article suivant, qui est important, vise l'immobilisation et la mise en fourrière des véhicules. En effet, l'article L. 325-1-1 du code de la route permet d'immobiliser un véhicule en cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal et pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue.

Autrement dit, l'immobilisation d'un véhicule n'est pas possible lorsque son conducteur a commis un excès de vitesse de 50 kilomètres-heure et plus, car cette infraction n'est punie que d'une contravention de 5e classe. Il est donc proposé de rendre possible cette immobilisation.

J'évoquerai maintenant l'ouverture du fret ferroviaire. C'est l'objet de l'article 12, qui transpose en droit français les dispositions de la directive n° 2004/51, élément central du « deuxième paquet ferroviaire ». Cette directive, dont la transposition doit intervenir avant le 31 décembre 2005, a fixé au 1er janvier 2007 au plus tard la date d'ouverture des réseaux des Etats membres aux entreprises effectuant des services de transport intérieur de fret. La France s'est engagée à anticiper cette date au 31 mars 2006 dans le cadre de la procédure communautaire de validation du plan de restructuration de l'activité fret de la SNCF.

L'ouverture dont il est question comporte deux phases distinctes : d'une part, l'élargissement à l'ensemble du réseau ferré national des services de fret international, et ce à compter du 1er janvier 2006, conformément à la directive, par un décret qui est en cours d'examen au Conseil d'Etat ; d'autre part, la libéralisation des services intérieurs de fret au 31 mars 2006.

Le nouvel article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs, la LOTI, réaffirme le monopole de la SNCF sur les services intérieurs de voyageurs, exploités selon les principes du service public, et supprime son monopole sur les transports de fret. Il permet également à la SNCF d'exercer ses activités à l'international, dans la limite des possibilités offertes par la réglementation européenne et le degré d'ouverture de chaque Etat. En cohérence avec l'intervention actuelle de la SNCF, il reconnaît à celle-ci la possibilité d'opérer sur d'autres réseaux, en particulier certains réseaux régionaux.

Le dernier point que je souhaite évoquer concerne le recours au partenariat public-privé pour les investissements ferroviaires. Les mesures phares tendent à favoriser le développement des transports.

L'article 13 vise à ouvrir les modalités d'exercice de la maîtrise d'ouvrage par Réseau ferré de France, RFF, et à permettre le recours aux montages de type partenariat public-privé pour la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires : contrats de partenariat prévus par l'ordonnance du 17 juin 2004 ou conventions de délégation de service public prévues par la loi du 29 janvier 1993 modifiée.

Il s'agit de favoriser le développement du réseau ferré national, dans le respect des principes qui le régissent et en élargissant la palette des outils disponibles. La constitution de nouvelles formes de partenariats susceptibles de mobiliser des ressources nouvelles au profit du secteur ferroviaire, sans pour autant modifier les conditions d'exploitation du réseau existant, doit en effet être favorisée.

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire sont donc modifiées pour permettre à RFF de choisir librement un mandataire pour la maîtrise d'ouvrage.

Par ailleurs, est confortée la disposition dérogatoire à la loi MOP, qui permet à RFF de confier à la SNCF, en qualité de gestionnaire d'infrastructure délégué, des mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur des ensembles d'opérations en même temps que des missions de maîtrise d'oeuvre. Ces mandats sont utilisés par RFF pour confier à la SNCF la réalisation de programmes d'investissements répartis sur le réseau, notamment en matière de renouvellement.

Les dispositions nouvelles proposées par la création d'un article 1-1 dans la loi précitée permettront à RFF d'être autorité concédante ou autorité cocontractante dans le cadre d'un contrat de partenariat.

L'affirmation des impératifs de sécurité et de continuité du service public, dans le respect des principes et des objectifs actuels de gestion du réseau ferré national, a fait l'objet d'une attention particulière, afin d'assurer la cohérence et l'intégrité de ce réseau.

Ainsi est affirmé le principe selon lequel les opérations ou les lignes concernées par ces montages contractuels sont incorporées au réseau ferré national, quel que soit leur gestionnaire.

La rédaction proposée veille en outre à ne pas affecter la compétence de la SNCF en matière, d'une part, de gestion du trafic et de circulation et, d'autre part, de fonctionnement et d'entretien des installations de sécurité sur le réseau ferré national : seuls sont donc susceptibles d'être confiés à des tiers, le cas échéant, le fonctionnement et l'entretien des installations techniques autres que les installations techniques de sécurité.

Même confiées à un tiers, les tâches d'entretien, de maintenance, d'exploitation et de gestion des infrastructures et des installations concernées seront assurées selon les principes et les objectifs de gestion du réseau ferré national que RFF a la charge de définir.

Par ailleurs, l'article 1-2 permet à l'Etat, s'il le souhaite, d'être aussi, directement, autorité concédante ou de recourir à la formule du contrat de partenariat. Il s'agit non pas de retirer une compétence à RFF, mais d'élargir le champ des possibilités et de partager le savoir au bénéfice d'une plus grande efficacité globale dans la réalisation des projets.

S'agissant de la liaison internationale Perpignan-Figueras, pour laquelle l'Etat a déjà fait usage de ces possibilités, mais dans le cadre d'un traité international précédant la création de RFF, il faut souligner les enseignements très positifs que l'on a pu retirer de la procédure qui a conduit à la conclusion du contrat de concession.

Sur les financements innovants, l'union des compétences fera la force. L'expérience des autoroutes, bien maîtrisée par les services de mon ministère, est à mettre à profit, dans un contexte de mise en oeuvre de partenariats public-privé dans le domaine ferroviaire.

J'évoquerai enfin la répercussion des hausses du gazole sur les contrats entre transporteurs et donneurs d'ordre. Cette mesure fait partie d'un ensemble de dispositions, sur lesquelles nous avons travaillé en liaison avec la profession et dont certaines sont déjà effectives.

Pendant l'été, nous nous sommes, les uns et les autres, inquiétés de l'évolution de la profession de transporteur routier, et ce à juste titre. J'ai donc rencontré, à de très nombreuses reprises, les représentants de cette profession et nous avons déterminé ensemble un plan de travail pour essayer d'aider, aujourd'hui et dans la durée, ce secteur si important non seulement d'un point de vue économique, mais aussi en termes d'aménagement du territoire, compte tenu de la répartition des entreprises de transport dans l'ensemble de notre pays.

Nous avons ainsi apporté, au mois de juillet dernier, une réponse législative à la question du cabotage, grâce à une meilleure réglementation, ainsi qu'à celle de la location transfrontalière. Nous avons par ailleurs revalorisé le dégrèvement de la taxe professionnelle. J'ai demandé à M. Claude Liebermann, ingénieur général des Ponts et Chaussées, d'étudier d'autres mesures de modernisation. Il me remettra les conclusions de ses travaux d'ici à la mi-novembre 2005.

La mesure qui vous est proposée dans ce texte résout le problème de la très forte hausse du prix du gazole que nous connaissons actuellement - 80 % en dix-huit mois. L'importance du poste carburant dans le prix de revient des transporteurs - il est compris entre 20 % et 25 % - conjuguée à une faiblesse des marges ainsi qu'à un déséquilibre de la relation contractuelle au détriment des transporteurs - c'est une réalité de la vie économique de notre pays - exige de donner à ces derniers une arme leur permettant de répercuter les hausses du gazole.

Ce décalage entre la forte progression des coûts et la progression plus modérée des prix provoque une dégradation continue des marges des entreprises et des défaillances d'entreprises de plus en plus nombreuses dans un domaine qui, je vous le rappelle, compte 80 % de petites et moyennes entreprises et près de 400 000 emplois. Il s'agit d'un secteur extraordinairement important qui, jusqu'en 2004, était créateur net d'emplois. Il ne l'est plus depuis l'année dernière. Il faut donc tout faire pour qu'il le redevienne, du moins pour qu'il ne soit pas en évolution négative.

Concrètement, le dispositif de répercussion impose au transporteur de mentionner explicitement dans les contrats de transport les charges de carburant retenues et de faire apparaître explicitement dans les factures les charges de carburant réellement supportées. Ce dispositif permet de prévoir que le prix du transport est révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat - souvent antérieure d'un an - et la date de réalisation de l'opération de transport.

Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principaux dispositifs du projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter. Ce texte est, je le reconnais, assez divers par la nature des mesures qui le composent, mais chacune d'elles est importante. J'espère donc que vous allez l'adopter ; je vous en remercie par avance.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Comme vous venez de nous l'exposer, monsieur le ministre, ce projet de loi couvre l'ensemble des domaines du transport. Il comporte, en effet, un volet ferroviaire, un volet aérien, un volet routier et un volet maritime.

En matière ferroviaire, le projet de loi prévoit : la création d'une agence autonome, en application de la directive européenne relative à la sécurité des chemins de fer communautaires du 29 avril 2004 ; l'examen des conséquences législatives de l'ouverture à la concurrence de l'ensemble du marché du fret ferroviaire, c'est-à-dire l'application du « deuxième paquet ferroviaire » ; l'évolution du dispositif législatif existant en matière de maîtrise d'ouvrage des infrastructures ferroviaires afin de permettre notamment le recours à des partenaires privés.

Il nous faut donc transposer l'article 16 de la directive européenne du 29 avril 2004, laquelle exige de chaque Etat membre la mise en place d'une autorité de sécurité indépendante, notamment, des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure.

Bien que la directive européenne prévoie que cette autorité puisse être le ministère des transports, le Gouvernement a initialement choisi de créer une agence, en lui conférant la nature d'établissement public de l'Etat. Pour la commission des affaires économiques, la sécurité est l'une des responsabilités régaliennes de l'Etat. Confier la sécurité à une agence revient tout de même pour l'Etat à se dessaisir de l'une de ses prérogatives.

J'ai bien entendu, monsieur le ministre, que vous veniez de donner votre accord pour qu'à l'« Agence française de sécurité ferroviaire » se substitue l'« établissement public de sécurité ferroviaire ». Cette nouvelle formule me semble mieux correspondre à la responsabilité dévolue à cet organisme.

L'ouverture à la concurrence du marché du fret en 2006 implique un certain nombre de modifications de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982. Les services ferroviaires internationaux de fret seront libres sur tout le réseau, à compter du 1er janvier 2006 ; les services intérieurs de fret ferroviaire le seront à compter du 31 mars de la même année.

En ce qui concerne les nouvelles infrastructures, le Gouvernement souhaite que des opérations telles que la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, la ligne contournant Nîmes et Montpellier ou les installations de sécurité de la future ligne à grande vitesse Rhin-Rhône puissent être financées dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Le partenaire se verrait confier, pour une période déterminée, une mission globale relative à la construction des ouvrages ainsi qu'à l'entretien, l'exploitation ou la gestion de ces derniers. Il pourrait également être chargé de la maintenance des installations nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure.

Le projet de loi prévoit encore la possibilité pour l'Etat d'assurer directement la maîtrise d'ouvrage d'un certain nombre d'opérations d'envergure dans le domaine des infrastructures ferroviaires. Les nouvelles dispositions proposées assouplissent ainsi le principe du monopole de la maîtrise d'ouvrage par RFF. L'Etat pourrait désormais assurer directement cette maîtrise pour des opérations telles que la future ligne ferroviaire CDG express entre la gare de l'Est et l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

La commission des affaires économiques souhaite donner une base législative à la possibilité pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale de créer ou exploiter un service ferroviaire dans un but d'intérêt local. Rappelons que, aux termes de l'article 18-1 de la LOTI du 30 décembre 1982, les départements sont déjà compétents pour exploiter des services ferroviaires interurbains d'intérêt départemental.

La commission entend également faire en sorte que Réseau ferré de France puisse disposer, dans un délai raisonnable, des moyens financiers et humains lui permettant d'assurer les missions qui lui ont été confiées par la loi, conformément aux directives européennes.

S'agissant du transport aérien, le projet de loi comporte deux articles.

L'article 6 conforte les pouvoirs de contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans le domaine des inspections effectuées dans le cadre du programme de contrôle de sécurité des aéronefs étrangers. On assiste, s'agissant de la sécurité aérienne, à une montée en puissance rapide de la coopération et de la coordination au sein de l'Union européenne. Cet article transpose, par ailleurs, des éléments de réglementation communautaire organisant les contrôles de sécurité.

L'article 7 met en place une obligation de compte rendu des accidents et des incidents aériens et prévoit la protection des sources d'information et de la confidentialité dans ce domaine. En effet, le système de compte rendu repose sur la fiabilité des personnes ayant à révéler ces incidents. Il convient donc que celles-ci ne soient pas pénalisées lorsqu'elles obéissent aux obligations de déclaration des incidents.

Soulignons que le dispositif européen ne cesse de se renforcer et que cet effort devrait prochainement aboutir à l'adoption d'un règlement communautaire sur l'information des passagers, qui mettra en place un système de « liste noire » européenne.

Sur les questions de transport aérien, la commission des affaires économiques vous présentera un amendement tendant à améliorer le dispositif de révision des plans d'exposition au bruit.

Composé de sept articles, le volet routier du projet de loi comprend des dispositions intéressant la sécurité des infrastructures et la sécurité routière, une disposition visant à améliorer la situation économique des transporteurs routiers de marchandises et deux dispositions à caractère social.

Tout d'abord, l'article 8 renforce la sécurité des tunnels routiers par de nouvelles règles issues de la transposition d'une directive européenne du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen. Il convient essentiellement de mentionner l'obligation nouvelle, pour le maître d'ouvrage de chaque tunnel, de désigner un agent de sécurité chargé de coordonner les mesures de sauvegarde en vue d'assurer la sécurité des usagers et du personnel. La commission des affaires économiques proposera, à cet égard, de prévoir dans la loi l'autonomie fonctionnelle de cet agent de sécurité.

Ensuite, la commission des affaires économiques se félicite des trois mesures prévues par le projet de loi en vue de renforcer la sécurité routière. Ainsi, l'article 9 renforce les sanctions contre les professionnels commercialisant des véhicules débridés. L'article 10 facilite l'application de la mesure conservatoire d'immobilisation et de mise en fourrière, qui permettra de mieux réprimer les « grands excès de vitesse », ceux de plus de cinquante kilomètres à l'heure L'article 14 définit un cadre juridique pour les radios d'information routière, afin d'encourager leur développement sur l'ensemble du réseau routier français.

Pour compléter ces mesures, la commission des affaires économiques vous présentera trois amendements. Le premier vise à faciliter la consultation du fichier national des immatriculations par les autorités de pays étrangers, notamment de ceux de l'Union européenne. Le deuxième a pour objet d'étendre aux entreprises de transport routier utilisant des véhicules à deux roues l'application du cadre juridique prévu par la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982. Le troisième tend à améliorer la formation des transporteurs routiers.

Afin d'améliorer la situation économique difficile des entreprises de transport routier de marchandises, l'article 15 tend à instaurer un mécanisme de répercussion des variations du prix du gazole sur le prix du transport facturé aux chargeurs, en tenant compte, en l'absence d'accord des parties, de l'évolution d'un indice gazole officiel. Cette mesure, très attendue par une grande partie de la profession, cherche à rééquilibrer un rapport de force actuellement défavorable aux transporteurs. La commission des affaires économiques vous présentera, quant à elle, mes chers collègues, un amendement visant à mieux encadrer les délais de paiement dans le secteur des transports.

Les dispositions à caractère social figurant aux articles 16 et 17 visent à prévoir pour les salariés roulants des entreprises de transport sanitaire et de transport routier interurbain de voyageurs des dérogations à des règles de temps de travail introduites en droit français par une ordonnance du 12 novembre 2004 en application de deux directives européennes. Rappelons à ce propos que notre collègue Yannick Texier, qui était le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de ratification de cette ordonnance, en juin dernier, est à l'initiative des mesures concernant le transport ambulancier. Il avait, en effet, déposé sur ce sujet des amendements qu'il avait finalement retirés pour permettre une adoption rapide du texte.

Enfin, pour conclure sur le volet routier, je souhaite insister sur la nécessité d'agir en faveur d'une meilleure harmonisation européenne. Sur de nombreux sujets, il paraît de plus en plus difficile de prendre des initiatives à l'échelon national en raison des règles communautaires.

C'est notamment le cas de la réglementation applicable aux quads. De plus en plus utilisés à des fins de loisirs, les quads peuvent provoquer des accidents mortels, en raison de leur insuffisante stabilité sur des terrains accidentés. Pourquoi ne pas proposer d'imposer que ces véhicules soient équipés d'arceaux de protection ? Il faudrait faire remonter cette demande au niveau européen.

De même, en matière de code de la route, les règles sont encore loin d'être unifiées. A titre d'exemple, les autocaristes français se rendant en Allemagne semblent tenus de faire agréer leurs véhicules par les services techniques allemands afin de pouvoir rouler à une certaine vitesse, alors même qu'ils ont déjà fait cette démarche en France. Ne pourrait-on aller vers plus de simplicité en appliquant le principe de réciprocité et de reconnaissance mutuelle des contrôles techniques ? Des avancées en ce sens sont nécessaires.

S'agissant du transport maritime, les dispositions prévues sont de nature à renforcer la sécurité maritime ainsi que la protection des marins.

Le système « EQUASIS », visé à l'article 11, est une réussite française en matière de sécurité maritime, puisqu'il s'agit d'une base Internet qui fournit gratuitement des informations relatives à la sécurité des navires. Plusieurs pays étrangers participent au financement du système, qui est actuellement géré directement par l'administration française. Afin de simplifier les procédures et de mieux identifier les financements, l'article 11 permet la création d'un groupement d'intérêt public, ce qui donnera pleinement satisfaction à nos partenaires étrangers.

Concernant la protection des marins, l'article 19 accroît les garanties accordées aux femmes marins, tandis que l'article 18 pose le principe de l'application des règles du pays d'accueil en matière de remorquage portuaire : il prévoit en effet que les équipages employés à bord des navires de remorquage dans les eaux françaises sont soumis à l'ensemble des dispositions, y compris conventionnelles, applicables dans les entreprises françaises. Cette disposition est de nature à rassurer les marins français, après la récente obligation faite par le juge administratif au port du Havre d'accorder un agrément à une entreprise concurrente de celle qui y est traditionnellement implantée.

La commission des affaires économiques propose de renforcer les garanties sociales offertes aux marins dans le cadre du remorquage portuaire, d'une part, et de permettre la mise en oeuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins, le service de santé et le congé hebdomadaire des gens de mer, d'autre part.

Enfin, la commission des affaires économiques a souhaité enrichir le projet de loi par l'introduction d'un volet consacré au secteur fluvial. Elle vous proposera ainsi trois amendements : le premier vise à instaurer un mécanisme de répercussion du coût du carburant en faveur du transport fluvial de marchandises, sur le modèle de celui qui est créé par l'article 15 du présent projet de loi en faveur du transport routier ; le deuxième tend à permettre aux collectivités territoriales gestionnaires du domaine fluvial de l'Etat, dans le cadre d'une expérimentation, de percevoir la redevance versée par les titulaires d'autorisations de prises d'eau sur le domaine public fluvial ; le troisième vise à renforcer l'encadrement du cabotage dans le transport fluvial.

La commission souhaite que le transport fluvial ne soit pas oublié dans cette loi, car il s'agit d'un mode de transport en croissance, qui offre d'intéressantes perspectives pour faire face à l'augmentation prévisible du fret dans les prochaines années et qui, de surcroît, est peu polluant et économique. J'espère donc que nous aurons l'occasion d'enrichir ce volet au cours des débats.

Tels sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les différents points sur lesquels vont porter nos débats. Il s'agit évidemment, pour l'essentiel, de la transposition de directives européennes. Je souhaite que ces dispositions constituent une avancée supplémentaire pour la sécurité, domaine qui est l'une des priorités du Gouvernement. Par ailleurs, j'espère que nous pourrons, à travers les aménagements que nous mettons en place, donner un coup de fouet au développement du fret ferroviaire et fluvial et ainsi alléger le trafic routier.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

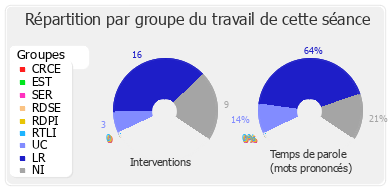

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 9 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant tout, je tiens à exprimer les regrets de notre groupe concernant les délais extrêmement courts dont nous avons disposé pour examiner ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Ce texte fait de plus l'objet d'une déclaration d'urgence ! Il a été présenté en conseil des ministres le 5 octobre et a été déposé sur le bureau du Sénat quelques jours après. Deux semaines plus tard, nous l'examinons en séance publique sans que nous disposions d'une deuxième lecture pour apporter d'éventuelles améliorations.

Monsieur le ministre, avec mes collègues du groupe UC-UDF, je déplore ces méthodes de travail. Je regrette que, sur des sujets aussi importants qui concernent l'ensemble de nos concitoyens, le Gouvernement confonde parfois efficacité et précipitation.

Ce projet de loi regroupe des mesures très disparates qui vont du renforcement des sanctions contre le débridage des véhicules à deux et quatre roues, aux garanties accordées aux femmes de marins, en passant par la transposition du « deuxième paquet ferroviaire », sur l'ouverture à la concurrence en 2006 de l'ensemble du marché du fret ferroviaire, sans oublier la sécurité des aéronefs.

Tels sont, pêle-mêle, des exemples de dispositions proposées dans ce texte qui ressemble un peu, il faut bien le dire, monsieur le ministre, à un patchwork.

Mais il est vrai aussi que ce projet de loi comporte des mesures très opérationnelles, qui répondent pleinement aux attentes des professionnels. Je m'attacherai plus particulièrement à deux d'entre elles.

Tout d'abord, l'article 13 va autoriser l'établissement public Réseau Ferré de France à conclure un contrat de partenariat public-privé ou une convention de délégation de service public. Ce nouveau type de contrat lui permettra de construire, d'entretenir et d'exploiter tout ou partie de l'infrastructure ferroviaire.

Nous savons, monsieur le ministre, que l'objectif est de favoriser la mobilisation de ressources nouvelles pour le développement du réseau ferré national.

Cette mesure va de pair avec le choix du Gouvernement. Vous avez en effet décidé vendredi dernier, lors du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires, de recourir aux partenariats public-privé, les PPP, dans le secteur des transports.

Vous l'avez d'ailleurs vous-même confirmé, monsieur le ministre, lors de la conférence de presse qui a suivi.

Ainsi, dans la continuité du programme d'infrastructures décidé lors du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, le CIADT, du 18 décembre 2003, une partie des projets d'infrastructures - vingt et un sur trente-cinq - seront susceptibles d'être financés par des PPP, comme la desserte ferroviaire de l'aéroport de Roissy, la ligne à grande vitesse Aquitaine ou encore l'aéroport Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez déclaré : « Grâce à ces financements innovants et pour la première fois en France, trois lignes ferroviaires à grande vitesse seront engagées simultanément en 2006 - Perpignan-Figueras, le TGV Est européen et le TGV Rhin-Rhône -, avant même que la représentation nationale ne se soit prononcée sur le sujet. Même si nous jugeons qu'il s'agit d'une mesure intéressante, nous regrettons qu'elle soit déjà annoncée comme acquise dans la presse, alors que le Parlement est appelé à se prononcer à ce sujet cette semaine.

Par ailleurs, monsieur le ministre, qu'en est-il des projets décidés lors du CIADT du 18 décembre 2003, qui ne devraient pas faire l'objet d'un financement par PPP ? Seront-ils demain prioritaires dans l'affectation des hypothétiques ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFITF, ou sont-ils tout simplement doublement laissés pour compte ? Je pense notamment à l'électrification de la ligne Amiens-Boulogne, au deuxième tracé de TGV Paris-Londres et, bien sûr, au canal à grand gabarit qui ne semble pas être repris dans la liste des vingt et un projets, et dont je n'entends pas parler alors qu'il est stratégique pour le transport fluvial.

Je tiens d'ailleurs à vous préciser, monsieur le ministre, que j'ai déposé un amendement visant à permettre à Voies navigables de France d'avoir recours à l'outil des PPP. Il permettra de financer le développement des infrastructures de transport fluvial et non pas de limiter cette possibilité à l'entretien des écluses et des barrages à gestion manuelle, même produisant de l'électricité.

J'espère, mes chers collègues, compte tenu de l'importance de ce projet de canal Seine-Nord Europe à grand gabarit, inscrit parmi les trente projets prioritaires européens de transport, que cet amendement engagera un nécessaire débat sur le financement de cette autoroute fluviale Seine-Escaut.

En effet, le transport fluvial est l'un des oubliés de ce projet de loi. Or, au point de vue tant économique qu'environnemental, il me semble indispensable de relancer le transport fluvial en France. Et seul un large partenariat devrait permettre de réunir les capitaux nécessaires pour des projets de cette envergure.

Pour clore sur ce chapitre, monsieur le ministre, je vous informe que mon collègue Philippe Nogrix interviendra jeudi matin pour obtenir des assurances précises quant à la pérennité des ressources de l'AFITF, alors que le Gouvernement, auquel vous appartenez, décide de vendre les parts de l'Etat dans les sociétés autoroutières.

Le deuxième point sur lequel je souhaiterais intervenir concerne la mise en place d'un dispositif de répercussion des variations du coût du gazole sur le prix du transport routier de marchandises.

On le sait tous, le carburant constitue un poste essentiel pour les entreprises de transport routier puisque c'est le deuxième poste de charges, après le coût du travail, en atteignant 20 % à 25 % des charges d'exploitation.

L'envolée des cours du pétrole a fait augmenter de 500 millions d'euros la facture des transporteurs en 2004 ; elle risque d'être proche du milliard d'euros en 2005.

Pour l'ensemble de la profession, compte tenu des marges réduites, particulièrement dans le domaine du transport routier de marchandises, cette inflation des charges est devenue insupportable et la répercussion de ces hausses sur le prix du transport est devenue essentielle.

C'est pourquoi ce dispositif est indispensable à la survie de ce secteur d'activité. N'oublions pas, monsieur le ministre, mes chers collègues, que le transport routier représente en France près de 400 000 salariés, 41 000 entreprises et que cette activité représente plus de 1 % du PIB. C'est dire l'importance de ce secteur, dont la santé est essentielle pour l'économie nationale.

Mais, monsieur le ministre, ce dispositif ne suffira pas à restaurer la compétitivité du transport routier français ; il ne doit pas nous affranchir d'une double réflexion sur le cabotage, qui nuit à nos transporteurs, et surtout sur l'harmonisation des règles applicables en matière de fiscalité sur le carburant. Il est plus que temps de faire avancer le dossier du gazole professionnel au niveau européen.

Les disparités de taxation du gazole entre Etats membres génèrent actuellement d'insupportables distorsions de concurrence pour les transporteurs français. Ainsi, le montant des accises en France est de 41, 7 euros par hectolitre de gazole, contre 33, 9 euros en moyenne à l'échelle européenne. Il est ainsi supérieur de 36 % à celui du Luxembourg, de 29 % à celui de l'Espagne et de 18 % à celui de la Belgique.

Cette disposition du texte n'est donc, selon nous, qu'une première étape pour restaurer les marges des entreprises de transport routier et il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes persuadés qu'il y a urgence à intervenir pour ces entreprises.

Par ailleurs, nous sommes très favorables à la proposition du rapporteur d'intégrer les transporteurs fluviaux dans cette démarche.

S'agissant de l'agence française de sécurité ferroviaire, le groupe UC-UDF approuve la proposition du rapporteur de renoncer à la mise en place de cet établissement public, estimant qu'il est inutile d'encourager la multiplication des autorités administratives indépendantes, lorsqu'il s'agit d'exercer une prérogative essentielle de l'Etat, telle la sécurité.

Comme le préconise la commission, le groupe UC-UDF souhaite la création, au sein du ministère des transports, d'une direction spécifique chargée des missions que la directive européenne entend confier à l'autorité de sécurité, même si, pour ma part - et je tiens à le dire - j'étais favorable à la création de cette agence qui aurait été un outil plus souple et qui devait être installée à Amiens.

M. Daniel Dubois. Malgré les remarques qui précèdent, le groupe UC-UDF, au nom duquel je m'exprime aujourd'hui, est favorable à ce projet de loi. Il me reste à féliciter le rapporteur et la commission des affaires économiques pour leur excellent travail.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le ministre, le texte que nous examinons aujourd'hui est court puisqu'il ne contient que 19 articles. Vous avez dit qu'il exprimait la « diversité » ; c'est le moins que l'on puisse dire !

Ainsi, des mesures contre le débridage des moteurs de mobylettes y côtoient la libéralisation totale du fret ferroviaire, la sécurité des tunnels routiers, le contrôle aérien, une série de mesures répressives contre des infractions au code de la route, le coût du carburant, j'en passe et des meilleures... Bref, c'est un texte à la Prévert !

Cette impression de fourre-tout est encore renforcée par la précipitation du Gouvernement, qui a déclaré l'urgence sur ce texte. Pourquoi ? Pouvez-vous nous en donner l'explication ?

Quoi qu'il en soit, le présent texte ne vient pas infirmer le constat que nous faisons de l'absence de politique des transports au fil des gouvernements depuis 2002, et je parle là par euphémisme !

Vous n'avez eu de cesse, avec le soutien de la majorité parlementaire, de tourner le dos aux engagements pris par la France à Kyoto en faveur d'un développement durable et du report modal vers le ferroviaire.

Votre politique, ou plutôt l'inexistence d'une colonne vertébrale inhérente à une politique cohérente de transport, constitue une « liste noire ». Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'évoquer ce point jeudi, si l'ordre du jour de nos travaux reste inchangé, lors de la question orale avec débat de M. Alain Lambert sur le développement et le financement des infrastructures de transport.

En réalité, le texte qui nous est soumis s'inscrit dans le droit-fil de cette série. Permettez-moi d'en évoquer les principaux points, en particulier ceux qui nous posent des problèmes.

En matière ferroviaire, la mesure phare à nos yeux - elle est bien cachée -, est incontestablement la libéralisation totale du fret ferroviaire au 31 mars 2006. C'est le noeud du problème.

Je rappelle que l'ouverture partielle du fret a été réalisée en 2003 pour les trafics internationaux. Plusieurs entreprises avaient sollicité des certificats de sécurité pour emprunter le réseau français. En 2005, nous avons vu rouler le premier train privé de la Connex, en Lorraine, ...

entre la Meuse et l'Allemagne.

Vous le savez bien, monsieur le ministre, cette évolution a laissé un goût amer aux employés de la SNCF, qui regrettent notamment que les conducteurs des trains privés ne bénéficient ni de la même durée de formation qu'eux ni d'un statut identique au leur.

Ils n'en ont pas moins réagi avec un grand professionnalisme le 3 octobre dernier §En effet, comme je l'ai indiqué en commission, il a fallu faire remorquer par une motrice de la SNCF un convoi de la Connex dont la locomotive avait pris feu quelques kilomètres après avoir quitté la papeterie d'Epinal... ironie du sort. Et il s'agissait de son premier déplacement !

Non, actuellement, l'inverse est impossible car la maintenance est assurée par la SNCF.

La SNCF a mis en place un plan de sauvetage de l'activité fret, dit « plan Véron ». Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises dans cette enceinte, et nous le redirons encore, ce plan tourne résolument le dos à une politique de volume, affichant comme seul objectif le retour à l'équilibre financier en 2006, objectif contre lequel nous nous sommes élevés, car il se traduit concrètement par la fermeture de nombreuses dessertes et par le transfert de volumes considérables vers la route. C'est naturellement à l'opposé de ce que nous souhaitions.

Le « deuxième paquet ferroviaire », que vous avez évoqué tout à l'heure, est ancien puisqu'il a été approuvé par le Parlement et le Conseil de Bruxelles en 1994. Il prévoyait notamment la poursuite du mouvement de libéralisation avec l'ouverture des marchés nationaux au 1er janvier 2007. Mais le gouvernement en place a accepté d'avancer la date au 31 mars 2006 en échange, semble-t-il, de la validation par Bruxelles d'une aide de 800 millions d'euros au « plan fret » de la SNCF, qui venait s'ajouter à l'effort propre de l'entreprise.

Et ce n'est pas la seule contrepartie. Il y a beaucoup plus grave : le Gouvernement s'est également engagé à procéder à une réduction de 18 % des sillons utilisés par la SNCF, à une diminution de 10 % du volume transporté - où allons-nous ? - et à une compression de 10 % des effectifs.

De plus, - et vous nous confirmerez, monsieur le ministre, le fondement de cette information - si une première tranche de l'aide a été versée immédiatement, le versement de la deuxième tranche n'aura lieu qu'après la transposition par le Gouvernement du « deuxième paquet ferroviaire » et celui de la troisième tranche à l'ouverture totale du marché, c'est-à-dire le 31 mars 2006. Faut-il voir dans ces conditions de versement une des explications de la déclaration d'urgence sur ce texte ? Nous attendons vos éclaircissements à ce sujet.

Pour notre part, nous aurions préféré que le réseau transeuropéen de fret ferroviaire soit conforté par une meilleure interopérabilité avant d'envisager une ouverture globale. C'est pourquoi nous nous opposerons à l'accélération du calendrier que vous nous proposez, monsieur le ministre.

Aujourd'hui, force est de constater que la concurrence ne développe pas le ferroviaire. S'il y a transfert modal, ce dernier s'opère dans le mauvais sens, c'est-à-dire vers la route. La concurrence introduit, en revanche, une sorte de cannibalisme entre les entreprises ferroviaires. Pour l'instant, l'entreprise Connex, qui est la seule à effectuer des déplacements en France, n'a pris aucun trafic à la route, mais elle en a retiré à la SNCF. Il importe de s'interroger à cet égard.

Et comment ne pas s'insurger contre la récente adoption, par le Parlement européen, du « troisième paquet ferroviaire », qui prévoit l'ouverture à la concurrence du trafic international de voyageurs à compter du 1er janvier 2008 et qui étend le libéralisme aux trains nationaux à partir du 1er janvier 2012 ? On voudrait tuer l'entreprise SNCF ou, tout du moins, préparer les esprits à la remise en question du statut de ses employés que l'on ne s'y prendrait pas autrement !

Lorsque je vous ai interrogé sur ce point particulier en commission, monsieur le ministre, vous m'avez répondu que vous n'approuviez pas une telle disposition et que vous l'indiqueriez au prochain Conseil des ministres européens des transports. Mais votre détermination est-elle solide ? Nous sommes prêts à l'appuyer. Quels arguments comptez-vous utiliser pour faire valoir votre point de vue et quels sont vos alliés à cet égard ?

Par ailleurs, le présent texte envisage la mise en place d'une autorité nationale de sécurité ferroviaire prévue par la directive n° 2001/14/CE. Comme la commission, nous proposons que ce soit l'Etat, donc le ministère des transports, qui exerce cette mission, à l'instar de ce que fait la direction générale de l'aviation civile, la DGAC en matière aérienne, ce que la directive européenne permet d'ailleurs explicitement - et je tiens cette dernière à la disposition de ceux qui ne la connaîtraient pas dans le détail. Il n'est donc guère besoin d'une énième agence, l'Etat gardant toute sa faculté d'employer des agents contractuels pour des missions qui requièrent une qualification particulière - c'est l'argument que vous avez avancé - ; et il ne s'en prive d'ailleurs pas !

Nous proposerons donc de modifier l'article 1er dans le même sens que la commission.

En matière de transport aérien, après le vote de textes lourds de conséquences - la loi relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France et la loi relative aux aéroports - sur lesquels je ne reviendrai pas, les mesures de renforcement de la sécurité et de la sûreté aériennes prévues par le projet de loi ne nous posent aucun problème particulier et nous y souscrivons.

Toutefois, si les moyens de contrôle des aéronefs sont renforcés, il sera nécessaire de traduire ces dispositions dans les faits et de doter l'administration des moyens humains nécessaires pour exercer un contrôle régulier véritable et non plus très occasionnel. C'est là le point essentiel car, vous le savez bien, les textes ne suffisent pas.

De même, il conviendra de mettre en oeuvre des innovations technologiques pour qu'il soit possible d'accéder en temps réel aux données techniques essentielles des organes vitaux d'un appareil. Le décryptage des boîtes noires n'est malheureusement qu'un élément de l'enquête après un accident et il est indispensable de renforcer les moyens de prévention et de surveillance. Monsieur le ministre, avez-vous prévu, dans le projet de loi de finances pour 2006, les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs que vous fixez dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui ?

Comme l'un des intervenants précédents, je souhaite savoir si la liste noire des compagnies aériennes sera bientôt élaborée à l'échelon européen, et selon quel calendrier. Il serait insensé qu'une compagnie faisant défaut aux obligations de sécurité dans un pays puisse exploiter des liaisons ailleurs.

Enfin, je profite de ce débat pour attirer votre attention sur un problème lié à la sécurité aérienne et dont la presse s'est fait l'écho, à propos de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en particulier. Il s'agit du recours de plus en plus fréquent à l'autorité administrative pour retirer ou refuser de renouveler les badges d'accès aux zones aéroportuaires. Mon attention a été attirée par des organisations syndicales qui craignent une certaine forme d'arbitraire en la matière.

En effet, le retrait de badges place les intéressés dans une zone de non-droit. L'absence de badge permet à l'employeur de s'exonérer de toute procédure de licenciement, laissant l'agent en mise à pied sans solde, pendant une période plus ou moins longue. Il semble que les commissions de recours ou de reclassement professionnel, qui ont été instituées par l'Etat, ne fonctionnent pas, ou très mal. Si vous n'avez pas d'éléments de réponse aujourd'hui, vos services pourraient-il se pencher sur ce point particulier ?

S'agissant du transport routier, nous approuvons certaines dispositions du projet de loi, notamment les mesures de lutte contre le débridage des mobylettes ou la nécessaire répercussion du coût du gazole souhaitée par les transporteurs. Je ne suis absolument pas opposé à cette dernière mesure qui me paraît excellente, à condition toutefois que le renchérissement du coût du transport routier ne se répercute pas sur les prix et ne crée pas une inégalité de concurrence.

En revanche, d'autres points soulèvent un certain nombre d'interrogations. J'ignore les raisons du renforcement des dispositions répressives du code de la route dans les cas d'opposition à l'immobilisation d'un véhicule ou de délits de cette nature, mais les sanctions de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende me paraissent disproportionnées.

En ce qui concerne la sécurité des longs tunnels routiers, le projet de loi procède à la transposition de la directive qui tend à imposer la désignation systématique, pour chaque tunnel concerné, d'un agent de sécurité. Nous nous interrogeons sur le rôle précis de ce dernier. Certes, il sera précisé par décret, mais il apparaît déjà que, en cas d'incidents, un nombre trop grand d'intervenants en matière de sécurité finit par diluer les responsabilités. En ajoutant un agent de sécurité supplémentaire ne risque-t-on pas d'accroître la complexité du dispositif ?

Enfin, s'agissant du temps de travail de certaines catégories de personnels roulants, comme les ambulanciers - sur lesquels notre collègue Yannick Texier avait déjà attiré l'attention - ou le personnel des entreprises de transport interurbain de voyageurs et les convoyeurs de fonds, je ne vous cache pas mon étonnement : toutes les dispositions prévues auraient dû figurer dans le texte que nous avons examiné au mois de juillet dernier, portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports. Or, il nous a été imposé de voter le texte conforme, ce contre quoi je m'étais d'ailleurs élevé ! Aujourd'hui, ces dispositions réapparaissent dans un texte fourre-tout. Ce n'est pas une bonne méthode de légiférer ! Nous étions alors défavorables à l'ensemble des dérogations au droit social qui nous était proposées ; aujourd'hui, nous maintenons notre position.

En matière de transport maritime, le texte prévoit la création d'un groupement d'intérêt public pour gérer le système d'information Equasis, base de données sur la sécurité des navires et la qualité de leur armement. Nous nous félicitons de cette belle initiative et de l'existence d'une telle base qui permet l'identification et la traçabilité des navires de mauvaise qualité qui pourraient fréquenter nos ports. Cependant, les armateurs semblent consulter très peu cette base de données, ce qui est tout de même inquiétant compte tenu du coût de sa mise en place. Avez-vous des informations à ce sujet ?

A propos de l'activité de remorquage portuaire, le texte anticipe sur l'évolution de la réglementation européenne qui ouvrira la concurrence dans ce domaine, bien que la directive sectorielle sur les ports, en cours de discussion, soit largement remise en cause. Le projet de loi prévoit que le droit français du travail devra s'appliquer à toutes les entreprises de remorquage qui seront amenées à intervenir dans un port français. C'est plutôt un sujet de satisfaction, mais jusqu'où irons-nous ?

Encore faut-il que des contrôles puissent être effectués. Et suffiront-ils à dissuader de recourir à des services de remorquage étrangers ? A ma connaissance, cela se fait déjà, et le code des douanes l'autorise.

Donc, finalement, je me pose la question de l'utilité de cet article, sinon hypocrite, du moins assez ambigu, sauf si l'intention est bien d'ouvrir la porte à une libéralisation des services de remorquage en mettant un terme à l'actuel monopole français, et ce avant que la nouvelle proposition de directive ait été discutée au Parlement européen. Mais peut-être allez-vous nous éclairer sur ce point, monsieur le ministre.

La démarche est d'autant plus ambiguë, comme je m'en étais déjà ému devant vous en commission, que ceux qui partagent vos convictions ne défendent pas de la même manière le principe du pays d'accueil. C'est du moins le sentiment que l'on a à la lecture des travaux sur le projet de directive Bolkestein. Il faudrait peut-être, monsieur le ministre, vous entendre avec vos amis.

Au total, ce projet de loi d'apparence technique n'en soulève pas moins de multiples problèmes. Et ce n'est pas faute de toucher à tout, routier, maritime, aérien et ferroviaire. On pourrait même croire que ce texte balaie tout ce qui traînait sur les coins de table ministériels.

On évoquera dans la discussion des articles le recours à des contrats de partenariat public-privé pour le financement des infrastructures ferroviaires. A la différence de mes collègues Dubois et Longuet, je n'y suis guère favorable, d'autant moins que j'apprends, mais peut-être allez-vous nuancer ou corriger, que l'Etat est en train de ponctionner par anticipation 350 millions d'euros sur le produit attendu des ventes du patrimoine de RFF. Mais laissons-lui son argent, et mettons-le effectivement au service du ferroviaire ! Car, si j'ai bien compris, les 350 millions d'euros iront directement dans le budget de l'Etat ; mais peut-être mon information est-elle erronée.

Au reste, nous reviendrons jeudi matin sur tous ces sujets, notamment sur les ressources de l'AFITF. Pour l'heure, vous l'avez compris, monsieur le ministre, parce qu'il contient un certain nombre de mesures inquiétantes, nous ne pourrons pas voter ce texte en l'état.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le ministre, je m'exprimerai en cet instant au nom du groupe UMP du Sénat, en faisant plus particulièrement porter mon intervention sur les articles 12 et 13 de votre projet de loi.

Permettez-moi cependant de revenir d'emblée non pas sur les propos de notre excellent rapporteur, dont je partage et la conviction et les conclusions, ...

...mais sur des observations des deux orateurs précédents pour lesquels j'ai, certes, estime et sympathie, mais dont je trouve les propos un peu contradictoires.

Je me tourne d'abord vers M. Daniel Dubois. Le texte est, en effet, riche de volets différents, ce qui est une façon polie de dire qu'il est un assemblage d'éléments très variés. Et vous voudriez qu'il le soit plus encore ? Car n'est-ce pas ce à quoi on aboutit si l'on y ajoute le fluvial, comme vous le proposez ? Non, cher collègue, de deux choses l'une : ou bien on cherche la cohérence, et l'on s'abstient alors de traiter du fluvial ; ou bien on accepte la diversité, et on traite du fluvial, ce que, pour ma part, je ferai car, en tant que président de l'AFITF, je peux vous apporter quelques apaisements.