Séance en hémicycle du 2 décembre 2009 à 14h45

Sommaire

La séance

La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Roland du Luart.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil supérieur de l’Établissement national des invalides de la marine et d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’orientation du service des achats de l’État.

Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite respectivement la commission de l’économie et la commission des finances à présenter des candidatures.

Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application des lois n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Ces documents ont été transmis à la commission des finances et seront disponibles au bureau de la distribution.

Nous poursuivons l’examen du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », du compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », du compte spécial « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics » et du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » retrace les moyens dont dispose le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État.

Cette mission est dotée, pour 2010, de près de 11, 6 milliards d’euros, soit environ 3 % du total des crédits inscrits dans le projet de loi de finances.

Le plafond d’emplois de la mission est fixé à 145 286 équivalents temps plein travaillés : le ministère du budget constitue ainsi le quatrième employeur de l’État. Les dépenses de personnel correspondantes s’élèvent à près de 8, 4 milliards d’euros ; elles absorbent donc, pratiquement, les trois quarts des crédits de la mission. Cette prévision représente une baisse des effectifs de 2 % par rapport à 2009.

Cette diminution résulte de la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques et, notamment, de la poursuite de l’intégration des réseaux de l’ancienne direction générale des impôts et de l’ex-direction générale de la comptabilité publique au sein de la direction générale des finances publiques créée en 2008.

Le développement de cette direction générale des finances publiques restera, en 2010, la plus marquante des évolutions dont la mission rend compte. En effet, les nouvelles directions départementales et régionales des finances publiques vont être déployées sur l’ensemble du territoire, à partir de la réunion des directions des services fiscaux et des trésoreries générales. L’achèvement de ce déploiement est prévu d’ici la fin de 2012.

Parallèlement, au niveau infra-départemental, les « guichets fiscaux uniques » sont mis en place pour les particuliers. Dans ce cadre, les démarches d’amélioration de la qualité du service et de simplification au bénéfice des contribuables, particuliers comme professionnels, doivent être poursuivies. En la matière, il faut souligner les efforts de l’administration qui, d’ailleurs, portent leurs fruits, si l’on en juge par les quelque 9, 7 millions de foyers fiscaux qui ont eu recours, en 2009, à la déclaration de revenus en ligne. Le franchissement du seuil des 10 millions de « télédéclarants » est attendu pour 2010. La commission des finances vous donne acte de ce succès, monsieur le ministre.

Cette évolution m’amène à évoquer un autre grand chantier du ministère du budget en 2010 : l’achèvement des deux grands projets informatiques que sont le programme Copernic et le système Chorus.

L’un des enjeux de Chorus est de fiabiliser la comptabilité de l’État, alors que la Cour des comptes a émis une réserve, en ce domaine, à l’occasion de ses travaux de certification.

En ce qui concerne Copernic, l’enquête de la Cour des comptes demandée par la commission des finances a confirmé l’intérêt de cette réalisation, sans dérive des coûts, même si la traçabilité des dépenses laisse un peu à désirer. Le « compte fiscal simplifié » des contribuables, la dématérialisation des échanges avec l’administration, la mise en place de référentiels nationaux constituent autant de progrès incontestables.

Cependant, notre audition « pour suite à donner », qui s’est tenue à la fin du mois d’octobre dernier, a permis de mettre en relief l’opportunité que la direction générale des douanes rejoigne, à terme, les applications développées par le programme Copernic pour la seule direction générale des finances publiques : en effet, les deux directions générales gèrent les mêmes contribuables. À cet égard, la commission des finances attend de connaître votre avis, monsieur le ministre.

Par ailleurs, une incertitude tient au coût des dépenses identifiées comme nécessaires au développement d’applications non imputables sur le programme Copernic, mais indispensables pour la poursuite de la modernisation engagée, notamment l’application destinée au recouvrement non contentieux. Peut-être pourrez-vous nous apporter un complément d’information sur ce point, monsieur le ministre ?

En tout cas, il est indéniable que le ministère chargé de la réforme de l’État se réforme lui-même. Je présenterai tout à l’heure un amendement visant à mieux apprécier les avancées de la révision générale des politiques publiques que ce ministère a la lourde responsabilité de piloter.

Mais, pour le moment, je souhaite vous faire part de la préoccupation que m’inspire l’évolution d’un indicateur souvent pertinent pour apprécier le climat social : le taux d’absentéisme. En 2008, comme en 2007 déjà, une augmentation sensible de cet absentéisme a été constatée dans les deux ministères du pôle économique et financier.

En particulier, on observe une augmentation du nombre de jours de congés de maladie, notamment les congés de maladie de longue durée, de 13 %. Il convient d’être particulièrement attentif à ce phénomène car, à l’évidence, la réforme ne pourra s’appliquer dans de bonnes conditions si elle ne suscite pas la pleine adhésion de ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre, c’est-à-dire les fonctionnaires.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat l’adoption des crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », comme des comptes spéciaux « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics » et « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », comptes qui n’appelaient pas de commentaire particulier à cette tribune, dans le temps qui m’était imparti.

La parole est à M. Dominique de Legge, en remplacement de Mme Jacqueline Gourault, rapporteur pour avis.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre débat intervient, cette année, dans un contexte de consolidation des réformes entreprises depuis plusieurs années et de poursuite de l’objectif de réduction des effectifs de fonctionnaires que s’est fixé l’exécutif.

Renonçant, pour l’instant, au big bang statutaire préconisé par les conclusions du Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, le Gouvernement privilégie, aujourd’hui, la voie plus pragmatique de la poursuite du mouvement de fusion des corps : engagé dès le début des années quatre-vingt-dix et systématisé à partir de 2005, ce mouvement a permis, en cinq ans, de supprimer plus de trois cents corps. Il est un atout supplémentaire pour la mobilité des personnels et l’évolution de leur carrière.

J’exprimerai deux satisfactions et un regret.

Je me réjouis tout d’abord de la conclusion de deux dossiers suivis attentivement par la commission des lois, d’une part, l’achèvement de l’examen parlementaire du projet de loi sur la mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique, conçu tout à la fois comme la « boîte à outils » de la revue générale des politiques publiques et le remède aux cloisonnements des corps ; d’autre part, le terme du processus d’intégration à Bercy de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la DGAFP, le 1er janvier dernier. La fonction publique bénéficie désormais d’un pilotage cohérent.

Ensuite, votre budget vous permettra, monsieur le ministre, d’accompagner l’évolution et la diversification du recrutement des fonctionnaires.

Je note ainsi avec intérêt l’inscription de crédits destinés au fonctionnement de classes préparatoires intégrées à l’École nationale d’administration, l’ENA, et aux instituts régionaux d’administration, les IRA. Ces formations offrent un soutien pédagogique renforcé et un appui financier pour la préparation des concours externes. Je me félicite que vingt écoles de service public aient déjà mis en place une classe préparatoire : celle de l’ENA est ouverte depuis le 7 octobre et accueille onze jeunes filles et quatre jeunes gens. Il convient d’encourager ce dispositif en veillant à assurer son plein succès.

Parallèlement, la formation des agents publics est professionnalisée, dans l’esprit de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Les épreuves des concours sont remodelées : les IRA ont introduit au concours interne d’accès et au troisième concours la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Le taux de présence aux épreuves de la session 2008-2009 semble prouver l’adéquation de ces réformes aux attentes des futurs fonctionnaires.

Ces évolutions contribueront à accroître l’efficience des administrations, et donc la qualité du service rendu aux usagers.

Je conclurai mon propos en évoquant l’interruption pour le moins regrettable de l’aide ménagère à domicile, ou AMD.

Je le rappelle, cette aide s’adressait aux agents retraités de l’État faiblement dépendants, que cette perte d’autonomie soit permanente ou transitoire. Elle était alignée sur celle que finance la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les attributaires du régime général.

Constatant, non sans raison, d’ailleurs, que, pour les fonctionnaires, cette prestation bénéficiait à des profils moins strictement sélectionnés, le Gouvernement a souhaité procéder à un repositionnement de l’AMD et lancer une réflexion sur le champ et les modalités d’intervention de l’État à l’égard de ses agents retraités.

Cette prestation n’a donc pas été reconduite au 1er janvier 2009, et la réflexion demeure malheureusement, à ce jour, inaboutie. Mais j’ai bien noté, monsieur le ministre, lors de votre audition par la commission des lois, que vous vous êtes engagé à venir nous présenter les conclusions de vos travaux au cours du premier trimestre de 2010.

Cette aide correspond à un besoin réel, et je suis sûr, pour ma part, que nous trouverons une solution.

Applaudissements sur les travées de l’UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera plus spécifiquement sur le compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Dans le projet de loi de finances qui nous est soumis, la prévision des produits de cessions immobilières est assez ambitieuse, puisqu’elle s’élève à 900 millions d’euros, dont les trois quarts, soit 700 millions d’euros, devraient provenir de cessions réalisées par le ministère de la défense. Ce dernier se trouve en effet engagé dans un vaste mouvement de rationalisation immobilière – du moins peut-on l’espérer –, avec le regroupement de ses services centraux sur le site de Balard et le nouveau plan de stationnement des forces militaires.

Monsieur le ministre, compte tenu de l’état du marché, la réalisation de cet objectif de cessions paraît plus qu’incertaine, d’autant que la prévision repose non pas sur une véritable programmation, mais, pour l’essentiel, sur les arbitrages de la loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014.

L’objectif de cessions immobilières retenu dans le cadre de la loi de finances pour 2009 était déjà exceptionnel : 1, 4 milliard d’euros de produits, dont un milliard issu des cessions du ministère de la défense. Or, selon le dernier point d’information qui m’est parvenu de vos services, le 15 octobre dernier, seuls 356 millions d’euros de recettes ont été enregistrés. Autrement dit, l’objectif pour 2009 ne sera pas atteint.

Par conséquent, il est à craindre que le niveau relativement bas – 200 millions d’euros – de l’objectif fixé pour 2010 en ce qui concerne les cessions autres que militaires ne reflète le souci du Gouvernement de minimiser, dans les résultats d’ensemble qui seront constatés, l’insuffisance déjà anticipée des ventes du ministère de la défense.

À partir du moment où votre chiffrage s’avère très artificiel, l’information donnée au Parlement paraît largement dépourvue de signification.

J’attire d’ailleurs votre attention sur un problème que vous connaissez bien : la contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État devrait rester très modeste. Seuls 30 millions d’euros sont prévus à ce titre, soit 3, 3 % des produits théoriques. Cette situation découle du fait que le niveau de crédits a été déterminé de façon automatique, en retenant les 15 % de la prévision de cessions non militaires, car, nous le savons, le ministère de la défense bénéficie d’un retour intégral du produit de ses ventes dans la perspective de ses dépenses immobilières.

Je souhaite également dire un mot des avancées récentes de la politique immobilière de l’État. Je tiens à le rappeler, car cela me tient à cœur, les cessions ne sauraient tenir lieu de doctrine d’action. À ce sujet, je parlerai donc d’un effort, que je reconnais, de maîtrise des coûts et de rationalisation des implantations.

D’une part, cette politique fait aujourd’hui l’objet d’une refondation fort opportune. Il s’agit d’un « nouveau départ », qui se traduit par l’amélioration de l’inventaire et de la valorisation du patrimoine immobilier de l’État, par la substitution, au régime traditionnel de l’affectation des immeubles domaniaux, de nouvelles « conventions d’utilisation », et par la mutualisation partielle, entre ministères, de l’emploi des produits de cessions immobilières.

D’autre part, le champ d’application de la rationalisation immobilière est en cours d’extension.

Sur le plan institutionnel, ce mouvement s’exerce au bénéfice de l’ensemble des services déconcentrés et en direction des opérateurs de l’État. Je sais, monsieur le ministre, que, à l’instar du Parlement, vous tenez à ce que ces derniers participent à l’effort global de rationalisation. Ces mesures sont conformes aux préconisations de la commission des finances.

Sur le plan opérationnel, l’élargissement concerne l’entretien des bâtiments et la gestion des baux. C’est une avancée qui mérite aussi d’être soulignée.

Au cours du contrôle budgétaire que j’ai effectué au premier semestre de cette année sur la gestion des baux en Île-de-France, j’ai pu mettre en évidence la méconnaissance du parc loué par l’État et le caractère onéreux des loyers qu’il acquitte, lesquels se situent souvent au-dessus du prix du marché. Modestement, ce rapport a donc servi d’aiguillon parlementaire et a contribué à ce qu’une révision des conditions locatives appliquées aux implantations de certains services soit conduite. Je pense, par exemple, au cas du Médiateur de la République et à celui du secrétariat d’État aux sports.

Parallèlement, des mesures structurantes ont été mises en place, consistant en une expérimentation d’un « tableau de bord » des baux de l’État pour une trentaine de départements, conformément à la recommandation que j’avais formulée, et, surtout, en un marché de renégociation – sorte de processus industriel – des baux de l’État en Île-de-France, signé en septembre dernier.

Monsieur le ministre, au-delà de ces points positifs, il existe encore des marges de progression. Il faut inciter France Domaine à aller plus loin et veiller à éviter la résurgence des mauvaises pratiques ou des négligences. L’attention doit être renforcée quant au coût des implantations.

C’est dans cette perspective que je présenterai, tout à l’heure, un amendement visant à améliorer l’information donnée au Parlement sur les engagements immobiliers de l’État.

D’une manière générale, si je ne craignais pas cet anglicisme, je dirais que la politique immobilière du ministère se présente comme un work in progress. Tout le monde l’aura compris, les marges de progression restent importantes, tant il est vrai que l’organisation et la gestion du parc immobilier de l’État sont toujours en chantier.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est sous le bénéfice de ces observations que la commission des finances a décidé de proposer au Sénat l’adoption des crédits du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le programme 221 « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » recouvre les budgets des principales administrations chargées de piloter la modernisation de l’État et la révision générale des politiques publiques, la RGPP, notamment ceux de la direction du budget et de la direction générale de la modernisation de l’État, la DGME.

À titre personnel et avant de vous présenter la position de la commission des lois sur ce programme, je tiens à vous faire part de ma réserve sur un certain nombre de principes qui animent la RGPP, à commencer par le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.

La modernisation de l’État, selon moi, n’a de sens que si elle place le citoyen au cœur de son ambition. C’est pourquoi, afin d’en comprendre les ressorts, j’ai proposé à la commission des lois de porter une attention particulière aux deux chantiers complémentaires de la modernisation de l’État, qui visent chacun à faire évoluer la manière dont l’administration s’adresse aux citoyens et les services qu’elle lui offre. Il s’agit du développement de l’administration numérique et de l’amélioration de l’accueil dans les services publics.

Le bilan que l’on peut dresser du développement en cours de l’administration numérique, avec le site « mon.service-public.fr » et le dispositif « Ma démarche en ligne », est plutôt positif.

Néanmoins, pour mieux comprendre à quel public s’adressent ces nouveaux services, il serait souhaitable que la direction générale de la modernisation de l’État conduise une enquête sur le profil des utilisateurs de l’administration numérique. Dans la mesure où une telle étude lui permettrait, entre autres, d’identifier les publics qui ne sont pas concernés par la simplification des démarches administratives permise par la plateforme « mon.service-public.fr », elle serait ainsi incitée à développer, à leur intention, des actions spécifiques en matière de simplification administrative.

Tout ne peut être attendu de l’administration numérique : la garantie d’une haute qualité de l’accueil doit donc rester l’un des objectifs principaux de la modernisation de l’État.

L’amélioration de l’accueil figure d’ailleurs au nombre des objectifs fixés par le Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007. Elle passe par le déploiement, au sein des administrations, du référentiel Marianne, dont j’ai pu constater la pertinence au cours de mes déplacements.

Monsieur le ministre, je formulerai néanmoins trois réserves, en y associant trois recommandations.

Premièrement, pourquoi ne pas avoir publié « l’enquête mystère » conduite par la DGME pour étudier, à grande échelle, la qualité réelle de l’accueil dans les administrations ? Seules quelques très grandes tendances générales ont été communiquées par vos services, ne permettant absolument pas de se faire une idée précise pour chaque administration. Je note par ailleurs que l’absence de publication est contraire aux engagements pris lors dudit Conseil de modernisation des politiques publiques. Un tel document constituerait, pour les administrations concernées, une incitation puissante à engager la réforme de leurs procédures d’accueil.

Deuxièmement, la qualité de l’accueil ne peut reposer exclusivement sur l’investissement des personnels, même si celui-ci est essentiel. Elle représente un coût, que les gestionnaires et l’État doivent prendre en compte afin d’y consacrer des moyens financiers et humains suffisants.

Troisièmement, il est nécessaire de garantir la qualité de l’accueil en dépit des restructurations.

J’ai pu le constater, lorsque les services doivent procéder à une réforme de leurs procédures ou une à réorganisation de leurs structures, il arrive souvent que l’exigence de qualité de l’accueil soit mise de côté, malgré toute l’attention qui peut lui être portée par ailleurs. Or la RGPP a pour conséquence une multiplication de ces restructurations. Si l’on peut comprendre que la désorganisation de certains services rende difficile le maintien du même niveau d’accueil, il n’est pas acceptable que le public, en particulier les personnes les plus vulnérables, en fasse les frais et voit l’accès à ces services rendu plus malaisé.

La DGME devrait, à ce titre, fournir une aide spécifique aux services engagés dans une restructuration pour leur permettre de maintenir la qualité de leur accueil. D’une manière générale, elle devrait aussi assurer un meilleur suivi des administrations passées au référentiel Marianne, pour les encourager à poursuivre leur investissement.

Tous ces exemples le montrent, la modernisation engagée doit répondre au souci constant d’apporter un meilleur service aux citoyens.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, à la lumière de ces observations et recommandations, la commission des lois a entendu donner un avis favorable à l’adoption des crédits du programme 221 « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».

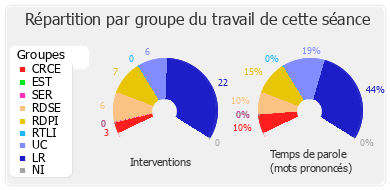

J’indique au Sénat que, pour cette discussion, la conférence des présidents a fixé le temps de parole à cinq minutes pour chaque groupe et à trois minutes pour la réunion des sénateurs n’appartenant à aucun groupe.

Je rappelle également que l’intervention générale vaut explication de vote pour ces missions.

Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Bernard Vera.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le périmètre de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » comprend la gestion patrimoniale de l’État et recouvre une bonne partie des enjeux de la fonction publique, puisque les crédits dévolus aux politiques de ressources humaines de l’État y sont intégrés. Je me bornerai donc, ici, à une simple évaluation des programmes relatifs au fonctionnement de nos administrations fiscales.

Le projet de budget pour 2010, comme beaucoup d’autres avant lui, fait de la réduction des effectifs de l’administration fiscale l’une des priorités de sa définition et de son exécution.

Cette année encore, près de 3 000 emplois vont être supprimés, menant l’administration à l’un des plus faibles niveaux d’emploi qu’elle ait jamais connus.

Pour la seule direction générale des finances publiques, la DGFIP, ce sont 2 569 emplois qui sont appelés à disparaître en 2010, car, selon ses responsables, les « avancées technologiques » et les « gains de productivité » sont tels que l’on peut, sans remettre en cause la qualité de service, ajuster le nombre d’emplois à la baisse.

À la vérité, une telle vision ne fait que s’appuyer sur quelques dogmes très prisés dans les milieux patronaux et gouvernementaux, notamment celui qui voudrait que « moins de fonctionnaires, ce serait moins de dépenses publiques et moins de déficit ».

L’un des problèmes, d’ailleurs mis en exergue dans son rapport par notre collègue Bernard Angels, est que la fusion entre les services du trésor et des impôts, qui a fait émerger la direction générale des finances publiques, ne semble pas rencontrer l’adhésion des personnels eux-mêmes.

Le dialogue social à la DGFIP est de plus en plus complexe, comme le montre le fait savoir que les organisations syndicales représentatives des personnels ont toutes quitté, le 30 novembre dernier, le comité technique paritaire central, dont l’ordre du jour portait précisément sur le budget pour 2010, est particulièrement éclairant à cet égard.

De même, l’augmentation du nombre de jours d’arrêt maladie, témoignant du mal-être des personnels, ainsi que l’accroissement non négligeable de la participation des agents aux mouvements revendicatifs sont autant de signes révélateurs de certains dysfonctionnements dans notre administration fiscale. La cause en est connue : les missions de service public – essentielles pour la nation – accomplies par les services fiscaux sont de plus en plus mises en cause.

Le plan de relance de l’économie, ne l’oublions pas, a consisté, pour une large part, à faire des centres des finances publiques des « guichets ouverts » de remboursements anticipés pour les entreprises, sans que des mécanismes de vérification ou de simple contrôle des procédures en question soient réellement mis en place.

En clair, on a recommandé aux agents, aux contrôleurs, aux inspecteurs de la DGFIP de réduire les activités de contrôle fiscal et de mettre l’administration au service des objectifs politiques immédiats du Gouvernement.

L’adoption successive de nouvelles procédures, telles que la télédéclaration, le télépaiement, le rescrit fiscal, l’expérimentation de nouvelles modalités de contrôle, conduit d’ailleurs à constater que, dès qu’il s’agit des entreprises, l’administration fiscale finit par adopter un profil nettement plus coopératif que celui qu’elle met en œuvre vis-à-vis des particuliers.

Pendant ce temps, on le sait, les avancées technologiques ne sont pas toujours des plus pertinentes.

En effet, dans un rapport d’information déposé le 28 octobre dernier, notre rapporteur spécial Bernard Angels indique que le programme COPERNIC, destiné notamment à faciliter ce que l’on appelle la e-administration, s’avère pour l’heure d’un montant supérieur aux prévisions initiales et d’une efficacité aléatoire, ainsi que l’ont montré certaines campagnes de recouvrement.

Le fait que COPERNIC ait été lancé par la seule DGI et que l’outil semble peu adapté à la nouvelle DGFIP, qui regroupe donc les services des impôts et du trésor, constitue d’ailleurs un problème réel. Cette fusion apparaît bel et bien comme la source de toutes les difficultés actuelles.

Nous nous y sommes opposés dès l’origine, notamment parce que l’un des principes sur lesquels s’est construite notre République est la séparation entre celui qui établit le rôle de l’imposition de celui qui en encaisse le produit.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, les dérives qui minent aujourd’hui le service public fiscal, et dont le budget pour 2010 est la traduction, ne peuvent recevoir notre agrément. C’est pourquoi les parlementaires du groupe CRC-SPG ne voteront pas les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera exclusivement sur le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ». À écouter notre collègue Nicole Bricq et à lire son rapport, la politique retracée dans ce compte serait encore très perfectible.

J’irai beaucoup plus loin en relevant que la gestion du patrimoine immobilier de l’État doit être très fermement prise en main. C’est toute la logique actuelle qui doit être revue, faute de quoi les pratiques récemment épinglées par la Cour des comptes n’auront aucune raison de cesser.

Certes, tout avait bien commencé avec la création, par l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2005, d’un compte d’affectation spéciale retraçant les recettes de cessions des immeubles de l’État et leur emploi. Cette mesure a coïncidé avec la mise en œuvre d’une politique immobilière étatique volontariste.

Ce compte mûrit encore dans le document budgétaire qui nous est présenté avec la double extension de son périmètre. En particulier, l’intégration aux recettes des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l’État ne pourra qu’en améliorer la lisibilité. Ainsi disposerons-nous de l’ensemble des recettes issues de la rationalisation du parc immobilier étatique au sein du même véhicule budgétaire.

Toutefois, par-delà la question formelle de la fidélité du cliché présenté au Parlement, se profile le problème essentiel : quelle est la stratégie immobilière de l’État ? En l’état actuel, elle semble inexistante.

Les documents qui nous sont soumis ne révèlent qu’une logique d’affichage purement quantitative. À partir de 2005, France Domaine s’est vu assigner des objectifs annuels de cessions immobilières de plus en plus ambitieux, afin d’accroître les recettes budgétaires non fiscales et de réduire le déficit.

Cette logique de surenchère dans la vente conditionne tout le reste, c’est-à-dire tout ce que dénonce le rapport public annuel 2009 de la Cour des comptes et ce à quoi il faut mettre fin.

À cet égard, je formulerai trois critiques.

D’abord, nous n’avons pas forcément vendu ce qu’il fallait. Afin de remplir leurs objectifs chiffrés, les services ont privilégié la cession des bâtiments les plus prestigieux et les plus coûteux. C’est ainsi que les produits se sont concentrés sur un petit nombre de cessions intervenues principalement dans la capitale, dont je suis l’un des élus. La quasi-totalité des cessions concerne des immeubles situés dans les VIe, VIIe, VIIIe et XVe arrondissements de Paris. Or la plupart des ministères concernés n’avaient pas donné leur assentiment. C’est ainsi que l’on a vendu le centre de conférences internationales de l’avenue Kléber et l’hôtel de Montesquiou-Fézensac, rue Monsieur.

Ensuite, non seulement nous n’avons pas forcément vendu ce qu’il fallait, mais, par ailleurs, l’État a pu mal vendre ses biens. Je ne suis pas persuadé que la cession de l’immeuble de l’avenue Kléber ait été une opération rentable, compte tenu du fait que l’organisation dans un autre lieu des trois ou quatre congrès ou sommets susceptibles qui auraient pu s’y tenir coûtera autant que ce que la vente a pu rapporter. Disant cela, je ne fais que paraphraser le propos de M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes. Lors de l’examen de la mission « Action extérieure de l’État », M. le ministre des affaires étrangères et moi-même nous sommes accordés sur la nécessité d’avoir à Paris un vrai centre de congrès.

À l’avenir, il est possible que nous vendions encore plus mal, étant donné que France Domaine se voit assigner des objectifs qui sont indépendants de l’état du marché immobilier.

Même lorsque le marché était haussier, les cessions de l’État n’ont sans doute pas été réalisées au meilleur prix, comme en témoignent les plus-values phénoménales obtenues en un temps record par un trop grand nombre des principaux acquéreurs de biens étatiques. L’une de ces plus-values a atteint 106 % du prix d’achat en seize mois ! Une autre a pu se chiffrer à 34 % en quinze jours ! Si des cessions si aberrantes ont pu être consenties dans le cadre d’un marché haussier, qu’en sera-t-il aujourd’hui ?

Enfin, ceci découlant sans doute de cela, dans la hâte à faire du chiffre, les ventes ont été réalisées dans de très mauvaises conditions juridiques.

L’augmentation du nombre des opérations et de leur importance financière ne s’est pas accompagnée d’un renforcement des règles régissant les procédures de cessions immobilières, qui demeurent incomparablement plus réduites que celles qui sont retenues ordinairement par l’État dans des domaines à fort enjeu financier, tels que celui de la commande publique.

Les dispositifs juridiques encadrant les cessions immobilières de l’État sont largement insuffisants. Contrairement à ce qui régit l’achat public, il n’existe aucun texte garantissant et organisant l’égalité de traitement entre les candidats. Le seul texte organisant les opérations de vente est un guide pratique des cessions amiables. En l’absence de règles précises, le contrôle des opérations et l’éventuelle sanction pour atteinte à la transparence des procédures sont rendus impossibles.

De plus, l’information fournie à la commission créée par l’arrêté du 20 octobre 2005 et chargée de veiller à la transparence et à la qualité des opérations de cession amiable d’immeubles du domaine privé de l’État est encore très incomplète. Et les plus importantes opérations, celles de gré à gré, en sont tout bonnement exclues.

Plus grave encore, ainsi que la Cour des comptes le révèle dans son rapport, les mouvements financiers par lesquels les investisseurs se portent acquéreurs de biens immobiliers de l’État ne sont pas toujours aisés à suivre et peuvent conduire à des dérives inadmissibles.

C’est le cas lorsque se substituent aux acquéreurs des sociétés non résidentes et immatriculées dans des paradis fiscaux. C’est déjà arrivé à plusieurs reprises pour des opérations très importantes impliquant des sociétés immatriculées au Luxembourg ou aux Îles Vierges britanniques.

Mes chers collègues, on ne peut pas, d’un côté, approuver le discours volontariste du Président de la République contre les paradis fiscaux et, de l’autre, laisser l’État faire ce genre de choses. Il faut être cohérent !

Je souhaite donc vous interroger, monsieur le ministre. Pour ce qui concerne le passé, le Gouvernement a-t-il l’intention de lancer une série d’enquêtes sur les cessions les plus problématiques déjà réalisées, voire de leur donner des suites judiciaires ? Pour l’avenir, le renforcement du corpus juridique des cessions immobilières du domaine privé de l’État est-il à l’étude ? En particulier, la généralisation des clauses de sauvegardes en cas de plus-values et la saisine systématique de TRACFIN pour les cessions les plus importantes sont-elles envisagées ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, puisque cinq minutes seulement me sont imparties, je limiterai mon intervention à quelques points du programme 148 « Fonction publique », non sans rappeler le contexte pour le moins brutal dans lequel il s’inscrit.

On constate en effet de nouvelles réductions massives des effectifs de fonctionnaires – près de 34 000 postes pour 2010, soit 100 000 postes au total en quelques années –, et une revalorisation très faible du point d’indice, auxquelles s’ajoute une loi dite de mobilité, nouvelle boîte à outils de votre « réduction » générale des politiques publiques

Concernant les crédits inscrits à ce programme au titre de la formation interministérielle, je m’inquiète de la baisse de 1, 9 % de la dotation aux instituts régionaux d’administration, dans la mesure où le nombre d’élèves de la future promotion est stable et que des charges nouvelles seront engendrées par la création de classes préparatoires intégrées et par la revalorisation du régime indemnitaire des personnels. Avec l’École nationale d’administration, il y a vraiment deux poids, deux mesures !

Par ailleurs, je regrette la suppression de l’indicateur mesurant l’utilisation effective du droit individuel à la formation, le DIF, dans le projet annuel de performances. La mise en œuvre intégrale de ce droit, mesure phare des lois de 2007, était pourtant prévue pour 2011.

Comme le démarrage en est, semble-t-il, poussif – en 2008, 868 agents ont été concernés pour 2 330 jours de formation –, l’indicateur disparaîtrait-il opportunément pour masquer de piètres résultats ? Je n’ose le supposer !

Les crédits de paiement consacrés à l’action sociale interministérielle s’élèvent, quant à eux, à 139, 4 millions d’euros.

Après une baisse de 4, 2 %, un tel plafonnement de l’enveloppe budgétaire empêche, de fait, de réaliser les engagements gouvernementaux, qu’il s’agisse de la nouvelle prestation d’aide au logement des enfants des agents poursuivant leurs études hors du domicile familial ou de la rénovation de l’aide ménagère à domicile.

Cette dernière a été brutalement supprimée en 2009, alors qu’elle correspondait à un réel besoin, au regard de la progression régulière du nombre de ses bénéficiaires. Le secrétaire d’État chargé de la fonction publique alors en place avait promis de la « repositionner » et de lui substituer – je cite la réponse qui a été faite à ma question écrite – « une prestation d’aide au maintien à domicile, susceptible de bénéficier à plus de retraités ». Or il n’en est toujours rien et le comité interministériel consultatif d’action sociale du 22 octobre dernier n’a pu que constater l’impossibilité de relancer l’AMD.

Dans les crédits, cela se traduit par une diminution de 89 % des aides aux agents retraités ! L’État se désengage ainsi de manière scandaleuse de tout effort spécifique envers les retraités et crée une coupure préjudiciable entre ces derniers et les actifs.

De surcroît, l’action sociale se transforme insidieusement en complément de salaire. C’est pourquoi les prestations individuelles sont systématiquement privilégiées au détriment du collectif, qu’il s’agisse de la restauration, de la garde des jeunes enfants ou du logement.

Pourtant, les prestations individuelles ne devraient exister que lorsqu’une structure collective ne peut vraiment pas être mise en place.

Certes, les jeunes parents s’accommodent du chèque emploi service universel, le CESU-garde d’enfant, qui monte en puissance, mais c’est surtout parce qu’il n’y a pas suffisamment de berceaux réservés en crèches. Qui a connu le casse-tête de rechercher une « nounou » sait combien il est plus simple, plus rassurant et moins onéreux d’obtenir une place en crèche.

Très cher aux collectivités locales et beaucoup moins à l’éducation nationale, qui ne veut plus accueillir les enfants de deux à trois ans.

Monsieur Arthuis, à Neuilly-sur-Marne, sur une classe d’âge représentant 600 enfants, la moitié seulement était scolarisée. Actuellement, il n’est plus possible de scolariser les enfants de deux à trois ans.

L’État s’est totalement désengagé en la matière, ce qui est une catastrophe pour les parents à la recherche de places en crèche.

Il serait bon que l’État favorise un peu ses fonctionnaires.

De même, l’agent qui dispose d’un restaurant interadministratif n’aura nul besoin de chèques-restaurant. Les qualités nutritives des menus qui y sont proposés sont par ailleurs facteur de bonne santé et contribuent à lutter contre l’obésité, contrairement aux sandwichs et autres hamburgers achetés à l’extérieur !

Par ailleurs, les crédits d’aide au logement sont en diminution sensible, avec des baisses de 17, 2 % pour l’aide à l’installation des personnels de l’État et de 54 % pour le prêt mobilité.

Monsieur le ministre, lors de votre audition devant la commission des lois le 17 novembre dernier, vous nous avez avoué ne pas avoir d’explication à ces baisses, ce qui est tout de même assez curieux ! Peut-être pourrez-vous aujourd’hui nous apporter quelques précisions.

Selon vos services, la faiblesse du nombre de dossiers de prêts mobilité, environ 300 en 2009, serait « liée à son caractère récent et à une information des potentiels bénéficiaires encore réduite ». Lancer une campagne d’information serait donc sans doute préférable à diviser l’enveloppe par deux !

Je m’interroge également sur le contingent préfectoral. En effet, les préfets se trouvent, tout du moins en Île-de-France, dépassés par les demandes déposées sur la base de la loi sur le droit au logement opposable, et les fonctionnaires de l’État ont de plus en plus de difficultés à accéder à leur parc de logements sociaux. J’aimerais obtenir également des précisions sur ce point.

Pour conclure, ce budget témoigne d’une nouvelle réduction irraisonnée des effectifs, d’un pouvoir d’achat en berne, d’atteintes répétées au statut et d’incertitudes liées à la réorganisation de l’administration territoriale de l’État. Le groupe socialiste ne saurait voter des crédits qui traduisent une politique de sape et de défiance envers les fonctionnaires !

Mme Monique Papon remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je répondrai aux différents points qui ont été évoqués par les intervenants plutôt que de me lancer dans un discours général sur la gestion des finances publiques et des ressources humaines.

Tout d’abord, comme vous l’avez souligné, monsieur Angels – et je vous en remercie –, le budget de mon ministère est maîtrisé. La politique de recherche d’efficacité et de maîtrise des coûts menée dans le cadre de la mission « Gestion des finances publiques et ressources humaines » a déjà permis de dégager des gains de productivité très importants, puisque plus de 18 000 départs à la retraite n’auront pas été remplacés sur la période 2003-2010, faisant ainsi du ministère du budget le premier contributeur aux réductions d’emplois dans la fonction publique.

L’année prochaine, ce sont près de 2 900 départs à la retraite qui ne seront pas remplacés, soit 58 % du total. Les crédits de titre 2 hors CAS « Pensions » affichent donc une baisse de 0, 43 % par rapport au montant inscrit – 6, 131 milliards d’euros – dans la loi de finances initiale pour 2009, ce qui est une performance. Quant aux crédits de fonctionnement et d’investissement, hors nouveaux loyers budgétaires, ils sont stables par rapport à l’année dernière. Les autorisations d’engagement sont en diminution de 1 % par rapport à 2009.

Monsieur Angels, vous avez par ailleurs évoqué le programme COPERNIC et l’opportunité de son utilisation par le service des douanes. À la suite des auditions menées sur cette question par la commission des finances du Sénat en octobre dernier, j’ai demandé à Philippe Parini, le directeur général des finances publiques, et à Jérôme Fournel, le directeur général des douanes et droits indirects, de lancer une étude sur les connexions possibles entre les différents systèmes et les coopérations à envisager. Je vous tiendrai informé des conclusions qui en seront tirées.

Je rappelle que l’élaboration de cette application, contrairement à ce qui a été affirmé tout à l’heure, n’a pas été du seul fait de l’ex-DGI, puisque l’ex-DGCP y a elle aussi participé.

Pour ce qui est du taux d’absentéisme, il ne faut pas donner une trop grande signification aux statistiques mentionnées dans le rapport. Il a en effet été procédé à un changement du mode de calcul, qui intègre à la fois les absences pour maladie et pour accident de service, les congés ou les autorisations d’absence de natures diverses, ainsi que les absences justifiées par le suivi d’actions de formation continue, ce qui est une nouveauté.

Au sein de la DGFIP, le nombre moyen de jours de formation continue par agent, qui était de 3, 76 en 2007, est passé à 4, 68 en 2008. Cette situation explique donc en très grande partie la progression du nombre moyen de jours d’absence par agent, passé entre ces deux années de 16, 8 à 17, 8, soit une journée de plus. Seule une infime partie de cette progression ne trouve pas à s’expliquer par la prise en compte des jours de formation continue.

Je le répète, l’augmentation du taux d’absentéisme s’explique bien par l’intégration de la formation, et non par des absences provoquées par le stress au travail, comme on l’entend parfois dire.

Monsieur Angels, vous avez en outre abordé un sujet qui nous est cher, celui de la diversité, sur lequel nous souhaitons être performants. Sur cette question, nous avons déjà accompli des progrès et nous devons continuer dans cette voie. Je pense par exemple à la Charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, que j’ai signée, en tant que ministre chargé de la fonction publique, avec la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Elle s’applique bien entendu en premier lieu au ministère du budget.

Nous avons également beaucoup développé les PACTE, les parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État. Ce dispositif permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans sans aucun diplôme d’intégrer la fonction publique, par le biais d’un recrutement particulier par jury suivi d’une titularisation au bout d’une année de service.

Enfin, vaste sujet qui me tient réellement à cœur, j’ai développé les classes préparatoires intégrées, non seulement à l’ENA, mais également dans l’ensemble des autres écoles.

J’en viens à la fusion des corps, que nous souhaitons poursuivre. On dénombre aujourd’hui 380 corps dans la fonction publique d’État, dont 83 dans les établissements publics. La situation est très contrastée, puisque 90 corps environ regroupent, dans les administrations de l’État, 90 % des effectifs, les 10 % restants faisant l’objet d’une dispersion considérable dans des corps à très faibles effectifs. Ainsi, 53 corps d’établissements publics comptent moins de 150 agents, ce qui donne une vision très parcellaire.

Notre programme de fusion des corps, qui devait aboutir en 2009, débouchera plutôt en 2010. Il se traduira notamment par la création d’un plus grand nombre de corps interministériels, afin d’éviter ce cloisonnement que d’aucuns peuvent dénoncer, notamment les fonctionnaires concernés, par la suppression de corps à trop faibles effectifs, qui n’ont plus aucun sens en termes de gestion, et, bien évidemment, par des fusions dépassant les périmètres ministériels traditionnels.

Notre objectif est de parvenir à une fonction publique organisée par métiers. S’il peut s’avérer coûteux, car il suppose une adaptation des règles de gestion à des ensembles plus vastes, il permettra de réaliser de riches progrès.

Sur l’aide ménagère à domicile, évoquée par MM. de Legge et Mahéas, il ne faut pas, là aussi, faire d’erreur d’interprétation.

L’AMD n’était pas attribuée aux personnes ayant le plus besoin d’une aide sociale : avec une gestion à guichet ouvert, elle avait, en quelque sorte, glissé du champ de l’action sociale vers celui de la prestation sociale. Tel n’était pourtant le but dans lequel elle avait été créée.

Une réflexion similaire a d’ailleurs été menée au sein du régime général, aboutissant aux mêmes conclusions. L’essentiel des bénéficiaires appartenait à la catégorie GIR 6, soit le niveau de dépendance le plus faible, et disposait de revenus qui, certes, n’étaient pas élevés, mais dépassaient tout de même, pour un couple, 2 300 euros par mois. Ce faisant, l’AMD n’était pas attribuée aux personnes qui en auraient eu le plus besoin.

Nous avons alors choisi d’opérer un repositionnement de cette aide, ce qui n’a rien à voir avec une quelconque mesure d’économie.

Le maintien des engagements déjà conclus est assuré. Chaque euro dépensé restera consacré à l’action sociale interministérielle : CESU, réservation de places de crèches, aide au logement des fonctionnaires. Nous avons procédé à une répartition de ce budget, sans diminuer en aucune façon l’aide sociale aux fonctionnaires.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne conteste pas du tout le fait que certains puissent prôner une attribution différente des crédits, mais je ne peux laisser dire que nous avons fait des économies, car c’est faux ! Nous avons, j’insiste, procédé à une nouvelle répartition des sommes – dont je pourrais vous donner le détail exact, dispositif par dispositif –, jugeant qu’elles seraient plus utilement employées ainsi. Il aurait été d’ailleurs tout à fait anormal de chercher à faire des économies, alors que nous voulons justement développer ce volet de l’aide sociale.

Madame Bricq, les surfaces immobilières vont continuer à baisser. Comme vous l’avez dit, il s’agit bien d’un work in progress. Cela signifie que nous pouvons mieux faire, mais que ce n’est déjà pas si mal. Au cours des deux dernières années, une baisse des surfaces a été constatée, ce qui est inédit, avec une diminution de 137 000 mètres carrés. Si la politique en la matière n’en est qu’à ses débuts, elle existe bel et bien. C’est la raison pour laquelle je m’inscris en faux contre les propos de M. Pozzo di Borgo, car il est assez facile de tout caricaturer.

L’immobilier est un sujet qui, au choix, terrorise ou excite : soit il y a trop de transparence, et on n’a pas les bons acheteurs, soit il y a trop d’opacité, et c’est suspect. Aucune chance ne nous étant laissée, la meilleure des politiques immobilières est vraiment de ne rien faire, de conserver le même propriétaire, de garder tous les biens de l’État, et de ne pas bouger. Ainsi, nous éviterons toute critique !

Nous avons, pour notre part, choisi de développer une stratégie immobilière, indispensable si l’on veut réformer les services publics. Gérer 12 millions de mètres carrés de bureaux signifie forcément vendre, regrouper, entretenir. Notre stratégie est d’ailleurs déclinée dans les départements, et le sera demain chez les opérateurs de l’État, à qui nous avons demandé un inventaire précis.

On peut nous accuser de tout – c’est le jeu en politique –, mais pas de ne rien faire dans le domaine immobilier. Je le sais bien, l’action appelle la critique : l’acheteur ne convient pas, ou les conditions d’achat manquent de transparence. On nous dit que TRACFIN devrait s’en occuper. Certes, mais permettez-moi de vous faire remarquer que c’est déjà le cas, et à notre demande en plus. Nous n’acceptons pas n’importe quel acheteur et, avant de vendre, nous nous efforçons de vérifier l’origine des fonds : la plupart du temps, malgré les rumeurs, nous ne trouvons rien.

Nous faisons en sorte de protéger les intérêts de l’État, ce qui passe par une politique immobilière ambitieuse.

Bien évidemment, il nous arrive de nous tromper.

Mais c’est toujours celui qui est cité ! L’opération de la rue de la Convention n’est certainement pas la meilleure affaire réalisée par l’État, sauf qu’il n’y a pas perdu. Il a regroupé les services du ministère des affaires étrangères sur deux sites, contre neuf auparavant. Globalement, l’opération est bénéficiaire.

Avec le recul, il apparaît que l’Imprimerie nationale n’aurait pas dû vendre l’immeuble à un prix trop faible et que l’État aurait probablement dû se porter acquéreur de l’immeuble. La commission des finances du Sénat a d’ailleurs procédé à une audition sur ce sujet. Pour ma part, j’ai saisi l’inspection générale des finances pour examiner les conditions de cette opération antérieure à mon arrivée au ministère.

À l’époque, l’État n’avait pas une stratégie immobilière suffisamment affirmée. Mais ne vous y trompez pas ! Nous aurons à l’avenir d’autres cas – beaucoup moins frappants, je l’espère – pour lesquels nous regretterons d’avoir manqué d’anticipation. Nous ne pouvons pas toujours savoir ce que nous ferons dans trois, quatre ou cinq ans. Et ce qui est vrai pour l’État l’est aussi pour les collectivités locales et, bien sûr, pour les entreprises. Je le répète, je m’inscris en faux contre les propos qui ont été tenus sur ce sujet.

Madame Assassi, vous avez raison, l’augmentation de la qualité du service est majeure. Nous allons étendre la charte Marianne et la réactualiser, car cela n’avait pas été fait. Le déploiement du référentiel Marianne, qui lui a succédé, s’inscrit dans la deuxième phase de la révision générale des politiques publiques, au cours de laquelle nous améliorerons les procédures de simplification, l’accueil, les délais de traitement, la satisfaction des usagers.

Mes services vous ont d’ores et déjà fait parvenir un certain nombre d’éléments sur « l’enquête mystère ». Sachez qu’il s’agit plutôt pour l’administration d’un document de travail à usage interne, qui lui permet d’avoir une meilleure idée de la situation et de faire avancer les choses. Naturellement, si vous souhaitez des informations complémentaires, nous pourrons vous les communiquer.

Je terminerai mon propos en évoquant rapidement les cessions immobilières du ministère de la défense, lesquelles, madame Bricq, sont bien évidemment assises sur des actifs à céder, qui ont une valeur. S’il y a eu moins de ventes cette année, c’est parce qu’il était hors de question pour l’État de brader ses actifs immobiliers alors que nous étions en bas de cycle. Nous attendons que le marché soit meilleur. D’ailleurs, il est en train de remonter.

Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », figurant à l’état B.

En euros

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Dont titre 2

6 885 449 631

6 885 449 631

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Dont titre 2

86 184 177

86 184 177

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Dont titre 2

367 675 628

367 675 628

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

Dont titre 2

29 385 646

29 385 646

Facilitation et sécurisation des échanges

Dont titre 2

1 028 938 926

1 028 938 926

Fonction publique

Dont titre 2

350 000

350 000

Entretien des bâtiments de l’État

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix les crédits de la mission.

Ces crédits sont adoptés.

Nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », figurant à l’état D.

En euros

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

Prêts pour le développement économique et social

Prêts à la filière automobile

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix les crédits du compte spécial.

Ces crédits sont adoptés.

Nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics », figurant à l’état D.

En euros

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

Avances à des services de l’État

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix les crédits du compte spécial.

Ces crédits sont adoptés.

Nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », figurant à l’état D.

En euros

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Contribution au désendettement de l’État

Contribution aux dépenses immobilières

Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix les crédits du compte spécial.

Ces crédits sont adoptés.

J’appelle en discussion l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 54 ter, qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».

L’amendement n° II-9, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Après l’article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l’année, l’état d’avancement des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d’exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.

II.- En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :

Gestion des finances publiques et des ressources humaines.

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur spécial.

Cet amendement tend à permettre au Parlement de disposer d’une information de qualité sur la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques.

Actuellement, le suivi des quelque 374 mesures adoptées par les trois premiers conseils de modernisation des politiques publiques n’est retracé, pour l’essentiel, que par deux rapports d’étape remis au Président de la République, en décembre 2008 et en mai 2009. Or ces documents ne font apparaître aucun chiffre au-delà de l’estimation globale de réduction des coûts au terme du processus.

Notre amendement vise donc à créer, sous la forme d’une annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, un « tableau de bord » de la RGPP. Ce document doit permettre au Parlement de suivre avec précision l’état d’avancement des réformes conduites.

Le sous-amendement n° II-196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° II-9, alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

présentant, pour l’année, l’état d’avancement des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007

par les mots :

présentant, pour l’année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme

La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° II-196 et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-9.

Pour mieux coller à la réalité de la RGPP, dont l’objet est vaste, ce sous-amendement vise à préciser que le Gouvernement pourrait être conduit à faire figurer en annexe du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion les seules mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques et qui sont arrivées à leur terme.

Les économies sont souvent dues à un ensemble de mesures. Estimer avec exactitude laquelle permet de réaliser ces économies est parfois très difficile, d’autant que celles-ci ne sont pas toujours immédiates. En la matière, les exemples sont multiples.

Le fait de pouvoir tirer des enseignements annuels des mesures qui sont mises en œuvre concrètement et de dire quel niveau d’économie celles-ci peuvent atteindre serait utile au Parlement dans le cadre de sa mission de contrôle. C’est pourquoi, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° II-9.

En présentant ce sous-amendement, le Gouvernement reconnaît implicitement la pertinence de notre amendement. Je l’en remercie.

Cependant, la commission n’a pas pu se prononcer sur ce sous-amendement dans la mesure où il vient d’être déposé. Après en avoir discuté avec le président de la commission des finances, il me semble que le dispositif proposé correspond à l’état d’esprit qui a présidé au dépôt de notre amendement. Il s’agit donc d’une avancée importante à laquelle je suis favorable.

Le sous-amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 54 ter.

J’appelle en discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 63, qui sont rattachés pour leur examen aux crédits du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

L’amendement n° II-10, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Après l’article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l’année, les acquisitions immobilières de l’État de plus de 0, 5 million d’euros hors taxes et les prises à bail de l’État dont le loyer est supérieur à un million d’euros hors taxes dans la région Île-de-France et à 0, 5 million d’euros hors taxe dans les autres régions.

II.- En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :

Gestion du patrimoine immobilier de l’État.

La parole est à Mme Nicole Bricq, rapporteur spécial.

Cet amendement vise en quelque sorte à exercer un droit de suite à la séance du 1er avril dernier consacrée à l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2009. À cette occasion, Mme Goulet avait présenté un amendement concernant la salle Pleyel.

À la suite des commentaires du président de la commission des finances et du rapporteur général, vous nous aviez alors garanti, monsieur le ministre, que les engagements immobiliers de l’État les plus importants se trouveraient retracés dans une nouvelle annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion de chaque année.

Or rien ne figure pas dans le projet de loi de finances pour 2010. Il faut pourtant que le Parlement soit pleinement informé sur les opérations en cause. Nous insistons donc pour que cette annexe figure dans le projet de loi de règlement que nous examinerons prochainement.

Je rappelle que cet amendement vise les engagements immobiliers de l’État portant sur des acquisitions de plus de 0, 5 million d’euros et des prises à bail dont le loyer est supérieur à 1 million d’euros dans la région d’Île-de-France et à 0, 5 million d’euros dans les autres régions.

Monsieur le ministre, en ce qui concerne les baux supportés par l’État, nous considérons que la mesure contribuera à accélérer la mise en place, actuellement en cours, de la centralisation du suivi à laquelle vous êtes attaché.

M. Éric Woerth, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat concernant la salle Pleyel est bien évidemment resté gravé dans ma mémoire ! Comment ne pas se souvenir d’une telle musique ?

Sourires.

J’avais pris l’engagement de dresser un état des baux en fonction des seuils et des cessions en 2009. Vous l’aurez, l’année n’est pas terminée !

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et respectera les engagements pris au printemps dernier.

Voilà une petite consolation après l’échec cuisant qu’avait subi mon amendement. Abandonnée par mes collègues au moment du vote, j’avais totalement oublié cette malheureuse affaire ! Je suis donc ravie de la voir resurgir. J’en remercie vivement Mme Bricq et je félicite la commission des finances de sa vigilance dans le suivi des engagements du Gouvernement.

L’amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 63.

Je constate d’ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° II-154, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

A. - Après l’article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l’alinéa précédent et les activités exercées dans le cadre de professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice des loyers d’activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. - L’article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa (9°), après les mots : « activités commerciales » sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »

III. - L’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. - Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

B. - En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

L’adoption de cet amendement pourrait contribuer à la baisse des charges publiques, en particulier pour les administrations publiques qui louent dans le secteur privé.

Il s’agit en effet de rendre possible le recours à un nouvel indice de référence pour l’indexation des loyers de bureaux et des locaux professionnels, baptisé « indice des loyers d’activités tertiaires », ou ILAT, qui serait en fait composé d’un panier de trois indices : l’indice des prix à la consommation hors tabacs et hors loyers, l’indice du coût de la construction et l’indice du produit intérieur brut en valeur.

L’intérêt est d’éviter d’avoir à subir l’évolution pour le moins erratique de l’indice du coût de la construction, qui, cela s’est vérifié, peut augmenter très fortement à certaines périodes et baisser par la suite. Plus stable compte tenu de sa composition tripartite, ce nouvel indice favoriserait la stabilisation du niveau des loyers d’activités tertiaires et sans doute la baisse des dépenses immobilières des administrations publiques.

Mme Nicole Bricq, rapporteur spécial. Votre amendement, mon cher collègue, vise probablement à appliquer la recommandation d’une organisation professionnelle.

M. Albéric de Montgolfier opine.

D’une certaine manière, votre proposition se rattache à l’une des dispositions de la loi LME du 4 août 2008, qui a créé un nouvel indice pour les loyers commerciaux en supprimant la référence à l’indice du coût de la construction. Cependant, celle-ci ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux.

La commission n’ayant pas examiné cet amendement, elle aimerait connaître l’avis du Gouvernement, au regard notamment des éventuelles conséquences d’une telle mesure sur les baux de l’État. J’ai déjà signalé dans mon rapport que ceux-ci se situaient souvent au-dessus des prix du marché. Ce dernier étant plutôt baissier en ce moment, il serait intéressant que M. le ministre nous éclaire sur ce point.

En attendant, j’émets a priori un avis plutôt favorable, car ce nouvel indice pourrait contribuer à faire baisser les dépenses immobilières des administrations publiques.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à créer un nouvel indice de référence pour le secteur tertiaire, l’ILAT, élaboré par l’INSEE et le ministère de l’économie, en liaison avec les professionnels du secteur. Le recours à cet indice permettrait d’éviter les fluctuations erratiques de l’indice du coût de la construction.

Madame Bricq, en 2010 – l’ILAT se situant à 1, 27 % –, l’adoption de cet amendement aurait un impact sur les loyers budgétaires, donc les loyers intra-administration, de 8, 4 millions d’euros, car l’État se référerait alors à cet indice pour ses bureaux. Hors administration, j’imagine que l’effet serait également important. En tout cas, je sais qu’un tel dispositif, de nature à mieux lisser les augmentations de loyer, est attendu par la profession.

L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 63.

Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », ainsi que des comptes spéciaux « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics » et « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite », ainsi que du compte spécial « Pensions ».

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il me revient de vous présenter la mission « Régimes sociaux et de retraite » et le compte spécial « Pensions » au nom de la commission des finances, en remplacement de notre collègue Bertrand Auban, actuellement en mission à l’étranger.

Dans le temps, court, qui m’est imparti, je me limiterai à vous présenter les chiffres clés des retraites des fonctionnaires de l’État qui relèvent du compte spécial « Pensions » et de certains régimes spéciaux qui bénéficient d’une subvention d’équilibre de l’État au titre de la mission « Régimes sociaux et de retraite ».

Pour 2010, le coût global du compte spécial « Pensions » s’élèvera à 51, 1 milliards d’euros, contre 50, 1 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2009, soit une progression de 2 %.

Le nombre prévisionnel de pensionnés civils et militaires sera de 2, 3 millions fin 2010, soit une augmentation de 2, 8 % par rapport à 2009, comparable à l’évolution des crédits.

La mission « Régimes sociaux et de retraite » regroupe le financement d’un ensemble de régimes spéciaux de retraite en déclin démographique. Pour 2010, la contribution de l’État s’élèvera à 5, 72 milliards d’euros, soit une hausse importante de 10 % par rapport aux 5, 2 milliards d’euros prévus en 2009.

Ce budget soutient principalement les régimes sociaux et de retraite de la SNCF à raison de 3, 12 milliards d’euros, le régime des mineurs pour 971 millions d’euros, celui des marins pour 792 millions d’euros, de la RATP pour 526, 7 millions d’euros et de la SEITA pour 132, 3 millions d’euros.

Au total, près de 56, 8 milliards d’euros seront donc consacrés en 2010 au financement des retraites de la fonction publique et des régimes spéciaux dont l’État assure l’équilibre financier, soit 20 % de l’ensemble des dépenses budgétaires.

J’en viens maintenant à des considérations plus particulières sur la justification des crédits.

La subvention d’équilibre de l’État au régime des retraites des mines augmentera de 65 % en 2010. Il s’agit non pas d’une modification d’un équilibre démographique de cette caisse mais d’un contrecoup de la crise. En effet, le Gouvernement avait souhaité que la caisse des mines valorise son patrimoine immobilier. Je rappelle par exemple que la vente de l’hôtel Prince de Galles a « rapporté » 141 millions d’euros. Or, en 2010, les cessions immobilières seront réduites, entraînant à la hausse l’ajustement de la subvention de l’État.

S’agissant du régime de retraite des personnels de la RATP, l’adossement de la caisse autonome de la RATP au régime général est en sommeil depuis 2007, …

… en attente d’une décision de la Commission européenne. Celle-ci a enfin décidé, le 13 juillet dernier, que la création de la caisse constituait une aide compatible avec les règles de l’Union européenne, à la condition que la réforme du régime spécial soit entièrement mise en œuvre.

Dans ces conditions, il faudra que le Gouvernement nous éclaire sur les modalités de reprise du projet d’adossement et d’actualisation de la soulte que l’État aura à verser, laquelle, je le rappelle, était estimée entre 500 millions et 700 millions d’euros. Sur ce point, nous serons intéressés par votre réponse, monsieur le ministre.

Avant de conclure, je voudrais souligner la mise en œuvre de deux avancées notables dans la gestion des pensions.

En premier lieu, une norme commune à l’ensemble des caisses de retraites pour l’évaluation du coût de gestion des pensions a été adoptée, ce qui répond à une recommandation formulée l’année dernière par la commission des finances.

En second lieu, un service des retraites de l’État ayant pour objet d’optimiser l’organisation des services gestionnaires de la chaîne des pensions de l’État a été créé, ce qui correspond à une recommandation que la commission des finances avait formulée, dès 2007, dans le cadre du suivi de l’enquête sur la réforme de la gestion des pensions que nous avions demandée à la Cour des comptes.

Au final, le paiement des droits à pension constitue pour l’État une obligation de service public sur laquelle peu de marges de manœuvre se dégagent. Ce constat est d’autant plus vrai que le rituel législatif auquel nous nous livrions année après année pour réformer le régime des indemnités temporaires de retraite outre-mer a pris fin

M. le rapporteur pour avis rit.

… grâce à l’adoption d’un amendement d’extinction progressive de ce dispositif porté par M. Dominique Leclerc.

À cet égard, monsieur le ministre, il serait intéressant de nous présenter les premiers effets de cette réforme. Ce dispositif est-il de nature à vous aider à réduire le déficit budgétaire, et dans quelles proportions ? Nous sommes conscients de la faiblesse de son incidence en 2010, mais une petite piqûre de rappel sur ce point particulier répondrait à notre légitime vigilance.

Mes chers collègues, je vous propose, au nom de la commission des finances, d’adopter les crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » et du compte spécial « Pensions ».

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette mission retrace les principales subventions versées par l’État pour équilibrer les comptes de plusieurs régimes spéciaux de retraite. Elle met en évidence le caractère structurellement déficitaire d’un ensemble de régimes, maintenus sous perfusion depuis des décennies grâce à la solidarité nationale.

Quelque 5, 7 milliards d’euros y seront consacrés l’an prochain, soit 10 % de plus qu’en 2009. Inévitablement, le besoin de financement de ces régimes spéciaux va continuer à progresser dans les prochaines années, car l’évolution à la hausse de leurs dépenses sous l’effet du papy-boom et le mouvement à la baisse de leurs ressources créent un effet de ciseau.

Les dotations de l’État, qui jouent le rôle de variable d’ajustement, sont donc appelées à augmenter. Or rien ne garantit qu’elles seront en mesure de suivre l’évolution des besoins. C’est pourquoi la commission des affaires sociales s’interroge sur la pérennité de ces subventions : ne peut-on pas craindre, monsieur le ministre, que le contexte budgétaire contraint et les arbitrages financiers qui en découlent ne conduisent, à terme, à un abondement insuffisant de la mission ?

En attendant, l’évolution des crédits pour 2010 met en lumière quatre éléments principaux.

Premièrement, la dotation à la caisse autonome de retraite de la SNCF est en hausse relativement contenue de 2, 5% et s’établit à 3, 12 milliards d’euros, dans la continuité de la tendance observée ces dernières années.

Deuxièmement, la dotation à la caisse autonome de retraite de la RATP est plus conforme à la sincérité budgétaire. Après avoir été largement sous-budgétisée dans les exercices précédents, elle s’élève aujourd'hui à 527 millions d’euros, en augmentation de 5, 1 % par rapport à 2009.

Troisièmement, la subvention d’équilibre accordée au régime des marins – 792, 5 millions d’euros en 2010 – connaît une croissance de 6 % en raison de l’érosion continue de la masse salariale.

Quatrièmement, enfin, la subvention versée au régime des mines est en progression de 65 %, pour atteindre 971, 6 millions d’euros. Cette évolution est la conséquence, d’une part, de la diminution des transferts au titre de la surcompensation dont ce régime était l’un des principaux bénéficiaires et, d’autre part, du moindre rendement de ses actifs immobiliers.

Ce débat m’amène surtout à dresser un premier bilan de la réforme des régimes spéciaux engagée en 2007 par les pouvoirs publics et entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

En harmonisant progressivement les règles en vigueur dans les régimes spéciaux avec celles qui sont applicables dans les régimes de la fonction publique, cette réforme se fixe deux objectifs : rétablir plus d’équité entre les assurés sociaux et garantir la viabilité financière de ces régimes sur le long terme.