Séance en hémicycle du 11 juillet 2005 à 15h00

Sommaire

- Procès-verbal (voir le dossier)

- Communication relative à une commission mixte paritaire

- Organisme extraparlementaire (voir le dossier)

- Locaux du congrès à versailles (voir le dossier)

- Transposition du droit communautaire à la fonction publique (voir le dossier)

- Concessions d'aménagement (voir le dossier)

La séance

La séance est ouverte à quinze heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du Conseil national du bruit.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires sociales à présenter une candidature.

L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au château de Versailles (n°s 386, 459).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, le Gouvernement exprime une nouvelle fois sa reconnaissance à la représentation nationale pour les perspectives offertes par cette réforme destinée à mettre à la disposition du public de nouveaux moyens d'accueil dans le monument le plus emblématique de notre nation, lequel sera ainsi mieux mis en valeur.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, que je vous prie de bien vouloir excuser, a eu l'occasion de dire à votre Haute Assemblée la portée symbolique de cette initiative pour l'accès de nos concitoyens à la richesse du patrimoine de la nation. C'est un acte ambitieux de politique culturelle.

La mise à disposition de locaux supplémentaires va faciliter grandement la mise en oeuvre du schéma directeur de modernisation de l'accueil dans le château de Versailles, schéma approuvé en septembre 2003 par le Gouvernement sous l'appellation significative de : « Grand Versailles ».

Cette proposition de loi fait l'objet, entre les deux assemblées, d'un dialogue fructueux.

Vos débats sont marqués par le souci de concilier ces nouvelles perspectives d'ouverture avec les exigences du nécessaire respect de l'histoire et de la souveraineté parlementaires, tout en tenant compte de la réalité des besoins du fonctionnement de vos institutions au sein du Congrès.

Je renouvelle aujourd'hui l'engagement du Gouvernement de s'en remettre strictement au dialogue entre les assemblées...

... pour préciser les modalités d'une réforme qui concerne au premier chef le Parlement dans sa souveraineté et dans son rôle constitutionnel.

Le Gouvernement s'en remet, avec la même confiance, à l'analyse de votre Haute Assemblée pour faire valoir, dans ce cadre, le principe d'une ouverture maximale des espaces ainsi restitués au public, ainsi que les acquis d'une gestion unifiée et simplifiée du palais rétabli dans sa logique originelle.

Par conséquent, au nom du Gouvernement, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat sur les amendements présentés par la commission des lois.

Je souhaite toutefois rappeler ce que M. Donnedieu de Vabres a déjà fait valoir devant vous : cette restitution, qui constitue - nous en sommes conscients - une chance historique de mise en valeur du plus grand monument de notre âge classique, est aussi une charge financière dont il faudra tenir compte lorsque vous aurez à discuter des moyens à accorder à la conservation et à la mise en valeur des monuments historiques. M. Donnedieu de Vabres et moi-même savons que nous pouvons compter sur vous.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est appelé à se prononcer, en deuxième lecture, sur la proposition de loi, déposée par M. Jean-Louis Debré le 3 mars 2005 et adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au château de Versailles.

Je ne reviendrai pas sur l'enjeu symbolique de cette proposition de loi, qui tend à définir de nouvelles relations entre les assemblées et le château de Versailles.

A l'issue de cette première navette, force est de constater que les conceptions de l'Assemblée nationale et du Sénat divergent.

En première lecture, le Sénat s'est prononcé favorablement sur le transfert de certains locaux à l'établissement public de Versailles en vue d'améliorer les conditions d'accueil du public. Cette position lui était d'autant plus naturelle qu'il avait entrepris, par la voie conventionnelle et depuis plusieurs années, de confier certains locaux à l'établissement public pour faciliter l'exercice de ses missions.

Sur la proposition de sa commission des lois, le Sénat avait néanmoins souhaité préserver l'affectation de la salle des séances du Congrès et de ses accès aux deux assemblées.

En outre, il avait adopté un amendement, présenté par nos collègues MM. de Rohan, Mercier et Pelletier, tendant à préciser l'utilisation que l'établissement public de Versailles pourrait faire des nouveaux locaux qui lui seraient confiés. Cet amendement prévoyait que les locaux transférés seraient destinés en priorité à l'accueil du public ou, s'ils ne s'y prêtaient pas, à l'exercice par l'établissement public de ses missions, à l'exclusion de toute affectation en logements de fonction.

Enfin, il avait adopté un amendement de notre collègue M. Patrice Gélard, prévoyant que les locaux de l'aile du Midi ne pourraient faire l'objet d'aucune modification susceptible de gêner la tenue du Congrès du Parlement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture.

L'article 1er du texte qui nous est transmis prévoit ainsi de supprimer l'affectation permanente aux assemblées de la totalité des locaux situés à Versailles. La salle du Congrès relèverait ainsi d'un régime de mise à disposition par l'établissement public.

Nos collègues députés ont par ailleurs précisé à l'article 1er de la proposition de loi que la salle du Congrès serait réservée aux réunions de ce dernier et aux réunions parlementaires, ce qui nous paraît plus exclusif que ce que nous avions proposé.

Cette sanctuarisation, qui devait d'abord figurer au sein des conventions prévues à l'article 3 pour préciser les modalités du changement d'affectation des locaux, figurerait ainsi dans le corps de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture les dispositions que le Sénat avait adoptées à l'article 3 pour préciser, dans ces mêmes conventions, l'utilisation des locaux par l'établissement public de Versailles.

Toutefois, le point de divergence le plus significatif entre les deux assemblées est bien celui de l'affectation au Parlement de la salle des séances du Congrès.

La position exprimée par le Sénat en première lecture tendait à préserver les conditions d'organisation du Congrès du Parlement en ne les faisant dépendre exclusivement que des deux assemblées.

Je vous propose, mes chers collègues, de maintenir cette position en deuxième lecture. En effet, la salle des séances du Congrès est un lieu de mémoire de l'histoire parlementaire de notre pays. Mais c'est aussi un lieu d'activité parlementaire, le lieu où les deux assemblées exercent depuis plus d'un siècle leurs prérogatives les plus éminentes.

Son entretien et son fonctionnement ne sauraient être confiés à l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, qui n'a pas vocation à prendre en charge un hémicycle parlementaire.

La conception traditionnelle de l'autonomie des assemblées parlementaires impose que cette salle demeure affectée aux deux assemblées qui y siègent. Par conséquent, je vous proposerai deux amendements tendant à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

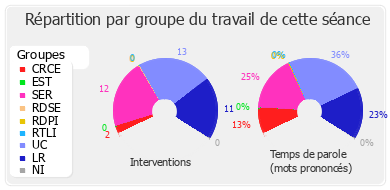

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 19 minutes ;

Groupe socialiste, 14 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Adeline Gousseau.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis en session extraordinaire pour débattre, en deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à mettre à la disposition du public les locaux du château de Versailles qui appartenaient encore, pour des raisons historiques, au Parlement.

L'élue des Yvelines que je suis ne peut que se satisfaire de l'opportunité qui est ainsi offerte au domaine de Versailles d'accroître encore son aura culturelle et de réaliser son objectif d'accueil de plus de 10 millions de visiteurs par an, dont 3 millions pour le seul château. Soulignons à quel point ce chiffre est exceptionnel pour un site qui ne se situe pas intra muros, même s'il bénéficie d'un excellent accès, notamment grâce à l'efficience de nos transports collectifs franciliens.

Avec ce texte, il nous est proposé de transférer à l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles les 25 000 mètres carrés de locaux du Parlement sis dans les ailes du château, afin de les intégrer dans le projet ambitieux du « Grand Versailles ».

Ce projet, dont l'achèvement est prévu en 2017, doit bénéficier d'un financement de 135 millions d'euros jusqu'en 2009. Face à l'effort financier considérable de l'Etat, annoncé en septembre 2003 dans le cadre du « plan patrimoine », le geste du Parlement semble à la hauteur de l'ambition affichée.

En première lecture, nous rappelions que de nombreuses salles non accessibles au public représentaient un intérêt historique indéniable. En conséquence, il est souhaitable que l'Etablissement public de Versailles puisse procéder aux aménagements nécessaires à l'ouverture au public de ces salles.

Pour ne citer que les locaux aujourd'hui encore affectés au Sénat, nous pensons à la salle qui est située dans l'aile des ministres et qui servit de bureau au comte de Vergennes, le ministre des affaires étrangères de Louis XVI, et dans laquelle a été signé, en 1783, le traité d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. Nous ne pourrions que nous réjouir de son ouverture au public.

Nous pensons également aux anciennes loges de l'Opéra, situées dans le bâtiment des acteurs. Quel formidable objectif pourrait être l'ambition de redonner à cette salle son affectation initiale de plus grand opéra de cour jamais construit !

Si nous partageons sans réserve avec les députés cette volonté de transférer à l'établissement public de Versailles les locaux gérés par le Parlement, nous conservons toutefois de légères différences de vues. Notre excellent rapporteur, René Garrec, vient de nous les exposer avec la conviction qui le caractérise.

La navette aurait dû nous permettre de parvenir sans difficulté à un consensus, puisque nous étions d'accord sur l'essentiel et que l'adoption de ce texte est attendue par les professionnels concernés. Notre groupe est convaincu du bien-fondé des propositions qui sont faites par notre rapporteur et que nous soutenons avec force, tout en regrettant qu'un meilleur esprit n'ait pas présidé au dialogue entre nos deux assemblées.

Ainsi, il est essentiel, selon nous, de maintenir la seule salle du Congrès dans le domaine géré par le Parlement. Au nom de la traditionnelle autonomie des assemblées parlementaires, il nous semble utile de prévoir que l'entretien, le fonctionnement et l'utilisation de cette salle devront relever exclusivement des deux assemblées.

Certes, Mounier démontra avec force que le Parlement se trouve « partout, là où ses membres sont réunis », ...

...mais le Parlement se réunit en Congrès à Versailles avec suffisamment de régularité depuis le début de la ve République pour justifier le maintien de cet hémicycle dans son affectation actuelle. Je rappelle qu'au cours des treize réunions qui ont eu lieu depuis 1958 nous avons procédé à seize révisions de la Constitution par la voie parlementaire.

Nous soutenons également les autres dispositions utiles que le Sénat a ajoutées à ce texte en première lecture. Ces dispositions ne nous semblaient pas superfétatoires dans la mesure où elles précisent les règles qui devront présider, d'une part, à l'accueil du public et, d'autre part, aux garanties de tenue d'un Congrès.

Il nous semble en effet utile de préciser que les futures conventions devront prévoir que les locaux attenants à l'hémicycle seront prêtés au Parlement en vue de l'organisation d'un Congrès et que ces locaux ne peuvent faire l'objet, par l'établissement public, de modifications de nature à gêner le bon déroulement des travaux du Parlement. Cette disposition avait d'ailleurs reçu un avis favorable du Gouvernement.

Une telle précision existait déjà dans l'annexe de l'ordonnance de 1958, abrogée par l'article 2 de la présente proposition de loi. Elle n'est donc en rien redondante et mérite de figurer dans le présent texte.

Il en est de même des garanties que nous avions souhaité apporter en matière d'affectation des locaux transférés. Préciser que les futures conventions devront prévoir que les salles transférées seront affectées, en priorité, à l'usage du public ne nous semble pas superflu puisqu'il s'agit de l'objet même de la proposition de loi et que cet objectif figure dans son intitulé.

Il est toutefois évident que certains locaux situés en sous-sol ou sous les combles ne se prêtent pas à la mise à la disposition du public. Il conviendra de préciser, dans les futures conventions, que ces locaux devront concourir aux missions scientifiques et culturelles du domaine de Versailles, à l'exclusion de leur affectation en logements de fonction.

Je terminerai mon propos en exprimant ma confiance dans l'établissement public pour réaliser les missions qui lui sont confiées. Le domaine de Versailles témoigne d'une volonté croissante d'ouverture sur l'extérieur. J'en veux pour preuve le formidable succès populaire de la fête de la musique, qui a été retransmise sur France Télévision, et la diversité des manifestations qu'il accueille depuis quelque temps, comme tout récemment la fête du cinéma.

Le groupe l'UMP votera donc avec enthousiasme cette proposition de loi, qui concourt, à son échelle, au rayonnement culturel du château de Versailles.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le ministre, je vous avais bien dit que ce texte était important.

Sourires

Au demeurant, il semble qu'il ne fera pas l'objet d'une commission mixte paritaire, ni maintenant ni au mois de septembre. Dans la mesure où nous n'étions pas convaincus de son utilité, cette éventualité nous conviendrait tout à fait.

Cela dit, comme l'a souligné Mme Adeline Gousseau, il est étonnant que le Sénat et l'Assemblée nationale ne soient pas parvenus à un accord sur des sujets aussi mineurs et de bon sens, même si certains ont un aspect symbolique important.

L'Assemblée nationale a plaidé pour la sanctuarisation. Cela éviterait les errements qui ont pu se produire dans certains hémicycles, dont le nôtre, lors de manifestations à caractère médiatique, voire people. Nous partageons ce point de vue. Je présenterai toutefois un amendement visant à permettre aux bureaux des assemblées d'autoriser, à titre dérogatoire et exceptionnel, d'autres utilisations des locaux du Congrès.

L'Assemblée nationale a souhaité cette sanctuarisation par respect pour l'honneur et la dignité du Parlement. Dès lors, on comprend mal qu'elle oblige le Parlement à quémander, le terme est sans doute un peu excessif, disons plutôt à passer par l'intermédiaire d'un établissement public pour pouvoir utiliser les locaux du Congrès.

Quelles que soient les conventions qui pourraient être passées, il est plus simple et plus convenable que le Parlement soit directement affectataire des locaux du Congrès. Sur ce point, nous restons fidèles à notre position et nous suivrons la commission.

Nous serons donc vraisemblablement unanimes pour réaffirmer les positions que le Sénat avait adoptées en première lecture.

En fait, si une commission mixte n'est pas convoquée, cela nous conviendra parfaitement, car il ne nous paraît pas utile de légiférer en la matière. Il sera tout à fait possible au collège des questeurs de continuer à travailler avec l'établissement public. La discussion qui s'était engagée avait déjà permis de bien progresser s'agissant de la répartition des locaux : l'hémicycle revenait au Parlement et les autres locaux étaient affectés à l'établissement public et mis à la disposition du public.

Si nous nous orientions dans cette voie, nous ferions l'économie d'une loi, ce qui serait bon pour l'image du Parlement, que l'on accuse parfois, et à juste titre, de trop légiférer.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Je tiens tout d'abord à souligner que le Sénat n'a été ni informé ni consulté sur le dépôt de cette proposition de loi alors qu'il est concerné au premier chef, puisque le Congrès est l'affaire des deux assemblées du Parlement. De ce point de vue, il ne me semble pas souhaitable d'interrompre la navette.

Comme vous avez tenu à le rappeler dans votre propos liminaire, monsieur le ministre, dans cette affaire, le Gouvernement est neutre. Je considère qu'il serait anormal en effet qu'une seule assemblée puisse trancher dans un domaine qui concerne les deux chambres du Parlement.

Le Sénat manifeste depuis longtemps son intérêt pour le développement du domaine de Versailles. Les discussions qui s'étaient engagées, par convention, avec l'établissement public auraient sans doute permis de résoudre des problèmes qui restent en suspens avec cette proposition de loi.

Certes, chacun doit faire un effort. Mais comment le Sénat pourrait-il faire un effort si on lui fait comprendre qu'aucune de ses propositions n'est recevable ? Vouloir imposer, de manière unilatérale, le point de vue de l'Assemblée nationale n'est pas rendre service aux institutions. En tout cas, le Sénat ne pourra pas l'accepter.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

L'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Les locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat. La salle des séances du Congrès est réservée aux réunions de ce dernier et aux réunions parlementaires. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Garrec, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

« Les autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat.»

La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement reprend la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Le sous-amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Peyronnet, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Sutour, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour remplacer l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 par deux phrases ainsi rédigées :

Cette salle est réservée aux réunions du Congrès et aux réunions parlementaires. A titre exceptionnel, les Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat définissent conjointement les conditions de ses autres utilisations.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

Ce sous-amendement reprend certains éléments de la discussion que nous avons eue et sur lesquels nous étions parvenus à un accord.

Il s'agit de préciser que l'hémicycle du Congrès est affecté au Parlement mais que, par mesure dérogatoire - à titre exceptionnel, selon la rédaction du sous-amendement -, il peut accueillir d'autres instances que le Parlement - le Conseil de l'Europe, l'assemblée de l'UNESCO, par exemple - voire se prêter à une reconstitution historique de qualité.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 5 rectifié ?

La commission a émis un avis favorable sur ce sous-amendement. Il présente en effet un double avantage.

En premier lieu, il ouvre l'hémicycle à la visite du public en l'absence de réunion du Parlement.

En second lieu, il reprend, de façon harmonieuse, une disposition que j'avais évoquée lors des travaux préparatoires, à savoir autoriser l'utilisation de l'hémicycle à des fins autres que la tenue du Congrès : reconstitution historique ou accueil d'une instance européenne, par exemple. Il est bien évident qu'une telle utilisation ne devra être possible qu'avec l'accord du bureau des deux assemblées du Parlement.

Il présente en outre un intérêt qui m'avait échappé dans un premier temps. S'il est adopté, tous les locaux seront mis à la disposition du public, ce qui met le texte en conformité avec le titre qui lui est donné : « Mise à disposition du public des locaux dits du Congrès, au château de Versailles ».

M. Henri Cuq, ministre délégué. J'ai indiqué dans mon propos liminaire, ce qui n'a pas échappé à M. le président de la commission des lois

Sourires

Le sous-amendement est adopté.

Je constate que ce sous-amendement est adopté à l'unanimité des présents.

Je mets aux voix l'amendement n° 1, modifié.

L'amendement est adopté.

Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité des présents.

L'article 1er est ainsi rédigé.

Des conventions conclues entre les personnes publiques intéressées précisent les modalités du changement d'affectation des locaux occupés par l'Assemblée nationale et le Sénat à Versailles ainsi que les conditions de la mise à disposition de ceux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par M. Garrec, au nom de la commission.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Peyronnet, Mme M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Sutour, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Celles-ci prévoient que les locaux qui ne sont plus affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat sont destinés à l'accueil du public ou, lorsqu'ils ne s'y prêtent pas, à l'exercice par l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles de ses autres missions, définies par décret, à l'exclusion de toute affectation en logements de fonction.

Elles prévoient que les locaux de l'aile du Midi affectés à cet établissement public ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue du Congrès du Parlement.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2.

Cet amendement vise également à reprendre la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 6.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Les amendements sont adoptés.

Je constate que ces amendements sont adoptés à l'unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

L'article 3 est adopté.

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Josselin de Rohan, pour explication de vote.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord féliciter le rapporteur de son exposé très concis et très précis, et remercier les orateurs, qui, à mon avis, ont dit tout ce qu'il fallait dire sur le sujet.

Je voudrais également remarquer que, si une meilleure concertation avait eu lieu au préalable, ...

... nous aurions pu éviter ces navettes, qui sont, en effet, aussi inutiles que...

... sinon désagréables, du moins regrettables. Il aurait été préférable que nous nous mettions d'accord et que nous votions un texte qui ne donne pas lieu à débat.

Enfin, monsieur le ministre, j'exprimerai le voeu que les espaces que nous libérons soient utilisés au mieux pour l'accueil du public. Le Sénat remet à disposition l'aile des ministres, et Mme Gousseau a rappelé tout à l'heure les événements historiques de première importance qui s'y sont déroulés en 1783, puisque c'est là, dans le bureau du ministre des affaires étrangères, qui était alors Vergennes, qu'a été reconnue l'existence des Etats-Unis d'Amérique ; ce n'est tout de même pas rien ! Peut-être même verrons-nous le bureau auquel s'asseyait Vergennes et qui, à l'heure actuelle, est utilisé par le ministre des affaires étrangères regagner son lieu d'origine.

Mais il ne faut pas rêver !

Quoi qu'il en soit, il me semble que l'établissement public aurait à tout le moins intérêt, grâce aux dons nombreux qu'il ne manquera pas de recueillir, à restaurer les appartements des ministres pour que le public ait une idée de la manière dont fonctionnaient à l'époque les services ministériels ; je crois qu'il en tirerait les plus grands avantages.

J'ajoute que nos amis américains auront certainement à coeur de nous aider à restaurer ces lieux, ...

... qui peuvent faire l'objet de leur reconnaissance : après tout, l'aide que nous avons apportée aux Etats-Unis n'a pas été négligeable, en l'occurrence !

Naturellement, le groupe UMP votera de tout coeur cette excellente proposition de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le réalisateur de Si Versailles m'était conté aurait dû vivre quelques années de plus pour ajouter à son film l'épisode majeur que nous sommes en train de vivre : celui où le Parlement s'illustre en rendant au peuple français l'usage des locaux de Versailles qu'il avait acquis au gré de l'histoire.

Vous comprenez, monsieur le ministre, que c'est avec une certaine ironie que j'introduis mon propos, qui va plus loin que celui de M. de Rohan : nous sommes désolés d'avoir été obligés de légiférer sur ce sujet.

Notre regret est d'autant plus amer que le Gouvernement, au même moment, prive le Sénat et l'Assemblée nationale d'un véritable débat sur l'emploi, qui semble pourtant d'une plus grande priorité.

Le débat a révélé certaines faiblesses dans la démarche qui nous est proposée. En effet, René Garrec, dans son excellent rapport, a rappelé à juste titre que la voie législative n'était peut-être pas la plus adaptée.

La proposition de loi va obliger à rompre avec la méthode qui s'inscrivait pleinement dans le projet « Grand Versailles » de 2003, lequel prévoit notamment d'assurer la conservation et la mise en valeur de Versailles par voie conventionnelle. Vous comprendrez donc nos interrogations sur l'opportunité d'une telle démarche.

Cela étant, monsieur le rapporteur, nous souhaitons bien entendu soutenir votre position. Aussi, le groupe UC-UDF votera, quoique sans enthousiasme, cette proposition de loi.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

Je constate que la proposition de loi est adoptée à l'unanimité des présents.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte du projet de loi que vous examinez aujourd'hui en deuxième lecture n'a guère changé par rapport à celui que vous avez adopté en première lecture le 23 mars dernier : l'Assemblée nationale n'a effectué que quelques ajustements de forme. Cela confirme, s'il en était besoin, la qualité du travail accompli par la Haute Assemblée.

Vous le savez, ce projet de loi vise à transposer l'ensemble des directives et des jurisprudences européennes qui doivent être appliquées dans le champ de la fonction publique. Dorénavant, le droit de la fonction publique sera entièrement conforme aux normes communautaires.

Poursuivre l'ouverture de notre administration aux ressortissants européens, lutter contre les discriminations, résorber la précarité dans la fonction publique : tels sont les objectifs principaux de ces mesures. Vous les connaissez, je ne les rappellerai que brièvement.

Dans la situation actuelle, la fermeture est la règle et l'ouverture l'exception, les corps étant ouverts au cas par cas. Nous allons renverser la situation : l'ouverture sera la règle et la fermeture l'exception.

Ainsi, l'ensemble des corps de la fonction publique sera désormais ouvert au recrutement par concours des ressortissants communautaires. En cours de carrière, l'entrée des ressortissants par détachement dans tous les corps de la fonction publique sera possible. Seul l'accès aux emplois relevant de la puissance publique continuera d'être subordonné à la jouissance de la nationalité française.

Le projet de loi tend également à renforcer la lutte contre les discriminations, conformément aux règles du droit communautaire en la matière. En particulier, il met fin à certaines différences de traitement entre hommes et femmes pour les dérogations aux limites d'âge et aux conditions de diplôme au moment du recrutement.

Par ailleurs, il impose la continuité des contrats des agents publics en cas de transfert d'une activité du secteur privé à l'administration : celle-ci aura l'obligation de reprendre les personnels, à l'image de ce que prévoyait déjà le code du travail pour les employeurs privés, et devra également préserver les clauses substantielles des contrats. Cela jouera, par exemple, lorsque les missions d'une association ou d'une concession de service public seront prises en charge par une administration de l'Etat ou par une administration locale.

Enfin, dernier point, les employeurs publics, Etat et collectivités territoriales, peuvent aujourd'hui employer des agents sur des contrats à durée déterminée sans aucune limitation de durée, parfois des dizaines de fois. Sauf à passer un concours de fonctionnaire, ce qui ne leur est pas toujours possible, ces contractuels n'ont aucun espoir de voir leur situation consolidée.

Pour remédier à cette situation, le projet de loi qui vous est présenté n'autorise le renouvellement des contrats à durée déterminée que pour une durée totale de six années. Au-delà, le contrat sera transformé en contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, les agents de plus de cinquante ans justifiant de six ans de service public bénéficieront de la transformation automatique de leur contrat en contrat à durée indéterminée.

Cette mesure de justice et d'équité ne remet nullement en cause le statut des fonctionnaires et s'applique aux trois fonctions publiques.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui, en deuxième lecture, permettra donc de réelles avancées : plus de stabilité, plus d'ouverture, plus d'égalité, tels sont les acquis essentiels des mesures qu'il met en place. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est saisi en deuxième lecture du projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

Je rappellerai brièvement que ce texte, déjà adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture, respectivement le 23 mars et le 6 avril derniers, vise essentiellement à transposer des directives européennes en tenant compte de certaines évolutions du droit et de la jurisprudence communautaires dans le domaine de l'emploi public, et à proposer certaines modifications qui, sans être directement dictées par le droit communautaire, découlent de son application à l'échelon national ou tendent à améliorer certains dispositifs.

Le présent projet de loi a pour principal objet la transposition de la directive du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, qui impose à la France de prendre de nouvelles dispositions afin de lutter contre la succession abusive de contrats à durée déterminée au sein de la fonction publique. En conséquence, il est proposé que les agents contractuels ne puissent voir la durée de leurs contrats successifs excéder six années, ces derniers ne pouvant ensuite être renouvelés que pour une durée indéterminée. Un dispositif transitoire est également prévu pour régler la situation des agents non titulaires actuellement en fonction.

Le projet de loi détermine aussi les conditions du transfert des personnels d'une entité économique dont l'activité serait reprise par une personne publique dans l'exercice d'un service public administratif, procédant ainsi à la transposition de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001.

Enfin, le présent texte tend à poursuivre les efforts déjà engagés tant en matière de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de lutte contre les discriminations, M. le ministre vient de le rappeler, que dans l'amélioration des conditions d'accès aux emplois publics pour les ressortissants communautaires.

Comptant initialement 22 articles, le projet de loi en comporte 24 à l'issue de la première lecture, dont 13 ont été adoptés en termes identiques par le Sénat et l'Assemblée nationale. En outre, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression de l'article 21, décidée par le Sénat par coordination avec la reprise, au sein d'un nouvel article 15 bis, de la disposition initialement prévue à l'article 21.

En première lecture, le Sénat avait adopté 30 amendements qui, outre qu'ils ont apporté des améliorations techniques, ont principalement visé à assouplir le dispositif transitoire prévu pour les agents non titulaires actuellement âgés d'au moins cinquante ans : en effet, la condition de services effectifs nécessaires pour qu'ils puissent bénéficier de la transformation de droit de leur contrat en contrat à durée indéterminée a été réduite à une durée de six ans au cours des huit dernières années, au lieu des huit ans au cours des dix dernières années initialement prévus.

L'Assemblée nationale a, quant à elle, adopté 20 amendements, qui n'ont pas modifié sur le fond les dispositions du projet de loi.

Ainsi, elle a déplacé les dispositions relatives à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes des articles 16 à 20 vers les articles 4 bis à 4 sexies qu'elle a créés au sein du chapitre Ier.

Elle a également assuré certaines coordinations et amélioré la rédaction de plusieurs articles et de deux intitulés de chapitres.

Enfin, sur l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi un article 23 ayant pour objet de prévoir que les fonctions exécutives au sein de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son, l'ENSMIS, ne seraient plus exercées par le président de son conseil d'administration mais par son directeur. Il s'agit ainsi d'aligner le statut de cette école sur celui des autres établissements d'enseignement relevant du ministère de la culture et de la communication. Cette nouvelle répartition devrait également permettre de confier la présidence du conseil d'administration à un professionnel du cinéma, susceptible d'apporter son expérience et de contribuer ainsi au rayonnement de l'établissement.

Le Sénat avait déjà adopté ce dispositif lors de l'examen de la loi de finances pour 2005, mais il avait été rejeté par la commission mixte paritaire. Si le présent projet de loi ne constitue pas non plus le support idéal pour modifier l'organisation de l'ENSMIS, je vous propose tout de même, mes chers collègues, de maintenir cet article, cette modification paraissant opportune et attendue.

En conclusion, on peut dire que, tout en souscrivant pleinement à ce texte, les deux assemblées l'ont utilement amélioré. Dans la mesure où les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont de portée purement technique, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 19 minutes ;

Groupe socialiste, 14 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Hugues Portelli.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, tel qu'il revient au Sénat en seconde lecture, n'appelle pas de réflexion particulière dans la mesure où les modifications adoptées par l'Assemblée nationale, si l'on excepte un cavalier législatif qui se promène de projet de loi en projet de loi, ne remettent pas en cause l'économie du texte.

Comment en serait-il d'ailleurs autrement dans la mesure où le législateur national est tenu de respecter fidèlement dans sa transposition les dispositions du texte européen ?

Les trois domaines visés par le projet de loi concernent la promotion de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, l'accès des citoyens européens à la fonction publique - il serait judicieux d'utiliser enfin l'expression « citoyen européen » plutôt que l'expression « ressortissant communautaire », ce serait plus conforme au droit européen et à nos convictions - et la résorption de l'emploi précaire, trois domaines dans lesquels le droit français ne se différencie pas fondamentalement du droit des autres Etats membres de l'Union, mais qui connaît des inadaptations plus ou moins importantes.

D'un côté, le droit français de la fonction publique apparaît particulièrement rigide, de l'autre, il est contourné par des pratiques contradictoires qui permettent d'introduire de la souplesse dans le système.

C'est notamment le cas en matière de recours aux emplois contractuels. L'alignement du droit public français sur le droit européen permettra de limiter l'usage des contrats à durée déterminée en faisant du CDI la référence, et il ira dans le sens de la protection des agents.

Il ne supprimera pas pour autant le recours aux contrats dans l'administration, car cette contractualisation est fonctionnelle, malgré toutes les mesures de titularisation qui se sont succédé depuis vingt ans. Entre l'absence de cadre d'emploi, la pénurie de personnel statutaire et le besoin d'emplois non permanents dans certains secteurs comme l'éducation, les emplois contractuels correspondent à un besoin nécessaire au système administratif ; ils permettent même d'assurer une souplesse de gestion des emplois statutaires.

Pour autant, ces transpositions ne doivent pas nous dispenser de réfléchir à l'avenir de la fonction publique, et ce sans préjugé idéologique.

Le comportement même des nouvelles générations de fonctionnaires démontre que le besoin de mobilité, de souplesse, de contractualisation se développe, y compris au sein du personnel titulaire, toujours plus féminisé, qui ne conçoit plus sa profession et sa carrière comme les générations antérieures.

Dans un système administratif aussi rigide que le nôtre, la modernisation passe par l'européanisation des normes. Mais cette européanisation ne doit pas leurrer : le droit communautaire n'est pas un droit sui generis ; il n'est que la résultante des différents droits nationaux, notamment de ceux qui sont les plus influents et les plus adaptés à notre temps.

Si nous voulons savoir ce que sera demain le droit du travail dans l'administration des Etats européens, il suffit d'observer les évolutions à l'oeuvre chez nos voisins. C'est dans des pays dirigés par la social-démocratie que ces évolutions sont le plus rapides, avec le passage du statut au contrat, notamment dans l'administration territoriale. En Italie, c'est la gauche de M. Prodi et non la droite de M. Berlusconi, qui a libéralisé le régime de l'administration. Il est vrai que, dans ces Etats où le syndicalisme est puissant, unifié et représentatif, les conventions collectives disposent d'une force qui vaut bien celle d'un statut, tout en ayant l'adaptabilité que n'aura jamais le moindre statut.

Sommes-nous condamnés à être à la remorque du progrès et de la modernité et sommes-nous obligés d'attendre les transpositions du droit communautaire, c'est-à-dire du droit de nos voisins - auquel nous avons souscrit dans la discrétion des conseils bruxellois - pour réformer l'Etat et les administrations territoriales ?

Espérons que les prochains textes qui nous seront proposés, notamment le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, nous permettront d'arrêter enfin de marcher à reculons et de réformer au grand jour !

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui nous revient de l'Assemblée nationale quasiment conforme. Autrement dit, le débat a fait long feu, puisque la mesure la plus éminemment contestable, la création de contrats à durée indéterminée de droit public, a été entérinée.

Aujourd'hui, la commission des lois nous propose un vote conforme. Les articles 6 à 8 du chapitre consacré aux agents non titulaires, qui ont constitué le coeur du débat en première lecture, ne sont plus amendables.

Le risque de voir se créer une fonction publique bis avait pourtant été pointé par la quasi-totalité des syndicats et par les associations d'élus, tous opposés ou du moins très inquiets du devenir d'une telle mesure. Il s'agit, en effet, d'un dispositif dérogatoire à cette particularité de la fonction publique française, qui fait du contrat l'exception et du recrutement par concours le principe.

Il n'y a pas de « lutte contre la précarité » dans ce texte, si ce n'est le titre nouveau donné par l'Assemblée nationale en seconde lecture au chapitre consacré aux non-titulaires.

Pourtant, lutter contre la précarité en limitant le recours abusif aux contrats à durée déterminée est bien l'objectif de la directive de 1999. Celle-ci va dans le bon sens, mais le Gouvernement l'accommode à sa « sauce » idéologique et politique, celle qui érige le contrat contre le statut, dans un contexte de banalisation et de fragmentation de la fonction publique.

Qu'il me soit donc permis de dénoncer de nouveau fortement ce choix, qui concernerait tout de même pas moins de 250 000 agents, et de regretter qu'aucun de nos amendements tendant à encadrer le dispositif, à limiter le recours aux contractuels ou qu'aucune mesure destinée à empêcher la reconstitution de l'emploi précaire n'aient été adoptés.

Le seul apport positif de nos débats - nous avions d'ailleurs déposé un amendement en ce sens - a été l'assouplissement du dispositif transitoire prévu pour les agents non titulaires âgés d'au moins cinquante ans en réduisant la condition de services effectifs à six ans au cours des huit dernières années au lieu de huit ans au cours des dix dernières années.

Au-delà de la généralisation « irraisonnée » des CDI, le bilan de cette législature en matière de fonction publique est bien sombre. Après trois ans, trois ministres et une promesse récurrente d'un grand projet de modernisation de la fonction publique, qu'avons-nous vu venir ? Non pas la réforme ambitieuse et cohérente, unanimement réclamée, tant à droite qu'à gauche, tous partenaires sociaux confondus, que mérite la fonction publique, mais des mesures disparates enfonçant autant de coins dans un statut dangereusement disloqué, au point que l'on pourrait croire ce saucissonnage volontaire et destiné à empêcher toute lisibilité d'ensemble !

Que fait donc le Gouvernement pour lutter contre la précarité dans la fonction publique, alors qu'il poursuit inlassablement la baisse des effectifs ? Moins 1089 postes en 2003, moins 4561 en 2004, moins 7188 en 2005. Il semblerait que 2006 marque un certain ralentissement, avec la suppression annoncée de « seulement » 5312 postes ! Mais, compte tenu des nouvelles règles budgétaires, nous n'avons aucune certitude, d'autant que le ministre des finances continue de contredire le Premier ministre, affirmant que « personne ne peut dire aujourd'hui si ce sera moins 5000, moins 6000 ou moins 7000 fonctionnaires en 2006 » ; il espère que les ministres feront « mieux » que ce qui est annoncé, mieux selon sa logique, qui n'est évidemment pas la mienne ! Le ministre délégué au budget a encore récemment affirmé que 5000 était « un plancher » et que les ministres « qui le voudront seront totalement libres d'aller plus loin dans la voie de la réduction des effectifs ».

En dehors des atteintes au statut et de l'obsession comptable qui fait des fonctionnaires des variables d'ajustement aux errances budgétaires, que retenir encore de ces trois années ? L'absence de dialogue social, l'incapacité à conduire des négociations salariales et le recul du pouvoir d'achat des agents, les augmentations octroyées unilatéralement pour 2005 n'étant que la stricte compensation de l'inflation ; la réforme des retraites, qui se traduit également par une baisse importante de pouvoir d'achat ; le lundi de Pentecôte travaillé, pour un résultat global que l'INSEE qualifie de « très proche de zéro » ; le transfert de 130 000 agents de l'Etat vers les collectivités territoriales, avec les difficultés que l'on connaît ?

Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser ! Et ce ne sont ni les quelques propos généralistes et lénifiants prononcés par M. de Villepin lors de son discours de politique générale ni la séance de rattrapage lors de sa première conférence de presse, au cours de laquelle il affirme qu'il n'y aura pas de « charcutage des effectifs » et que l'on ne peut faire de « politique avec un simple rabot », qui seront de nature à rassurer des fonctionnaires légitimement désenchantés de se sentir ainsi négligés. Apparemment, la fonction publique n'intéresse nullement le nouveau Premier ministre, qui ne lui a consacré qu'un service minimum !

Que dire également de la suppression des limites d'âge pour les concours de la fonction publique et de la création du PACTE junior par ordonnances ? D'ailleurs, peut-on en dire quelque chose dès lors que la procédure des ordonnances écarte de fait le Parlement de toute possibilité de débat démocratique ? La commission des lois n'a même pas été saisie alors qu'elle traite traditionnellement de toutes les questions relatives à la fonction publique.

Ces deux mesures seront prises en urgence, par ordonnances. N'est-ce pas paradoxal ? En effet, le Gouvernement reconnaît à la première une portée « plus symbolique que réelle » : les limites d'âge aux concours dans la fonction publique territoriale sont supprimées et un très grand nombre de dérogations existe dans la fonction publique de l'Etat ? Quant à la seconde mesure, elle mériterait une discussion approfondie. Elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle figurait déjà dans le programme 4 du plan Borloo, présenté en conseil des ministres le 30 juin 2004. Son objectif est de « permettre aux jeunes de seize à vingt-cinq ans sortis du système éducatif sans diplôme ou ayant des difficultés d'insertion professionnelle de bénéficier d'une formation en alternance rémunérée et d'intégrer la fonction publique, à l'issue d'un examen professionnel, en qualité de fonctionnaire titulaire ».

Cette dernière proposition se situe dans la lignée du pré-recrutement élaboré sous la précédente législature, afin notamment de diversifier les origines socio-économiques des fonctionnaires en réservant des emplois à des jeunes en difficulté.

La réussite de cette idée dépend des conditions de sa mise en oeuvre. Or, justement, pour ce que l'on en connaît, et au-delà du fait que l'on est en train de recréer la catégorie D et d'élargir l'accès à la fonction publique sans concours, il est permis de douter de sa portée et de son efficacité. En effet, n'oublions pas que ce dispositif est censé s'adresser à des jeunes en difficulté et que le niveau de rémunération envisagé ne leur permettra pas de bénéficier de cette formation en alternance.

Malheureusement, nous ne pourrons pas discuter de sa mise en oeuvre. S'il est tout à fait normal que la fonction publique participe au plan de lutte pour l'emploi, les solutions proposées s'apparentent plus à de l'esbroufe, à de la poudre aux yeux qu'à une véritable solution.

Cette méthode des ordonnances est d'autant plus regrettable qu'il semble qu'après trois ans nous aurions pu enfin discuter d'un « vrai » projet de loi.

Ces deux mesures faisaient partie d'un avant-projet de loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le 16 juin dernier, mais rejeté par la majorité des fédérations de fonctionnaires.

Etrangement, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a même été invité à se prononcer sur le projet de décret du PACTE le 6 juillet dernier. Or, à cette date, il ne pouvait pas connaître le texte de l'ordonnance puisque le projet de loi d'habilitation n'est pas encore adopté ! D'ailleurs, ce projet de décret n'a reçu aucun avis favorable, y compris des élus.

Ainsi, plutôt que de profiter de la session extraordinaire pour faire examiner sereinement ce projet de loi, le Gouvernement choisit le passage en force.

Il est à craindre que, avec l'empilement de telles mesures, l'exception ne devienne la règle et que le recrutement statutaire légal ne se métamorphose en une pratique tout à fait résiduelle.

A moins que - ce serait là un notable paradoxe ! - la fonction publique ne devienne, par l'adoption du texte que nous examinons aujourd'hui, le dernier sanctuaire des CDI, les contrats à durée indéterminée ! En effet, dans la ligne des idées prônées par M. Camdessus, qui semblent progresser à grands pas, et des propos de M. Sarkozy, qui, dès le mois de mars, exhortait le Gouvernement à faire disparaître le CDI au profit du « contrat de travail unique », le ministre des finances affirme désormais qu'il n'exclut pas, à terme, la fusion des CDD et des CDI.

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur ce qui m'apparaît comme un télescopage de textes.

Il est tout à fait vraisemblable que le Sénat votera conforme le texte dont nous débattons aujourd'hui, qui prévoit notamment d'étendre aux hommes les dérogations, jusque-là réservées aux femmes, relatives aux limites d'âge pour l'accès aux concours de la fonction publique. Tout cela est très bien, mais, dans le même temps, le Gouvernement propose dans le projet de loi d'habilitation de supprimer les limites d'âge pour accéder à la fonction publique. Nous sommes donc en train de voter des dispositions dont l'objet même n'a plus lieu d'être puisque les ordonnances sont censées régler le problème !

Il est vrai que, souvent, le Gouvernement nous annonce des textes qui ne sont jamais discutés ou qui ne le sont qu'après un long délai ! En l'espèce, j'ai lu dans un entretien accordé par M Jacob au journal Le Parisien, qu'il allait s'attaquer avec enthousiasme à toute une série de dossiers, notamment celui des corps de fonctionnaires, et renouer un vrai dialogue avec les représentants syndicaux.

Je ne peux que l'en féliciter, s'il ne s'agit pas de simples annonces...

Quoi qu'il en soit, alors que le contexte actuel laisse augurer un avenir bien sombre pour la fonction publique, le groupe socialiste ne votera pas un texte dont la mesure emblématique, l'instauration de contrats à durée indéterminée de droit public, ne pourra qu'affaiblir davantage le statut d'une fonction publique déjà fort maltraitée puisqu'elle vient de vivre trois années de démembrement par petites touches successives.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Je suis saisi, par Mmes Mathon, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n° 3, tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 286, 2004-2005).

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Josiane Mathon, auteur de la motion.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré le camouflet reçu par le Gouvernement le 29 mai dernier, ...

...celui-ci persiste et signe dans sa volonté de transposer des directives contraires au voeu exprimé par les Français. Lors du référendum sur la Constitution européenne, ceux-ci ont en effet exprimé le souhait de voir la justice sociale prendre le pas sur le libéralisme. Or ce que propose aujourd'hui le Gouvernement est à l'opposé de leurs attentes.

Le texte qui nous est soumis est loin de lutter contre la précarité dans la fonction publique ; au contraire, il la renforce ; pis, il la pérennise. Sous couvert de la transposition de la directive européenne du 28 juin 1999 visant à limiter les recours abusifs aux contrats à durée déterminée dans l'ensemble de l'activité salariée, le Gouvernement propose la création de contrats à durée indéterminée dans la fonction publique.

Force est de constater que ce projet de loi de transposition est contraire à l'objectif de la directive européenne puisqu'il vise à instaurer une nouvelle voie de recrutement précaire : l'agent sera engagé sous contrat à durée déterminée pendant trois ans, renouvelable une fois, mais l'employeur ne sera pas soumis à une obligation de recrutement au terme de ces six ans d'embauche. La durée de ce contrat est ainsi quatre fois supérieure à celle qui est imposée dans le secteur privé.

Loin de résorber la précarité dans la fonction publique, le Gouvernement l'encourage. Loin de chercher à limiter le recours aux contrats à durée déterminée, il propose de le maintenir dans la fonction publique, car l'application d'un tel projet pourrait tout à la fois favoriser le turnover d'agents non titulaires et créer une sous-catégorie de fonctionnaires, privés de la carrière et des garanties qu'emporte le statut de fonctionnaire. Dans le cadre de la politique actuelle de suppressions d'emplois, c'est là ouvrir la porte à un véritable cheval de Troie pour mettre à mal les garanties statutaires.

Au surplus, le Gouvernement ne résout absolument pas la question des conditions d'emploi des non-titulaires, condamnés actuellement au chômage, au temps partiel ou à la vacation.

La situation que connaissent les trois fonctions publiques au regard des emplois précaires ne peut pas perdurer. La part des non-titulaires dans leurs effectifs est en effet très importante : de 12, 7 % dans la fonction publique de l'Etat, d'un peu plus de 20 % dans la fonction publique territoriale et de 5, 8 % dans la fonction publique hospitalière. Au total, ce sont donc 242 152 personnes qui se trouvent dans une situation instable.

Avec la multiplication des CDD, entrecoupés de périodes de chômage, et les nombreux contrats à temps partiels, la problématique est la même que dans le secteur privé : il est quasiment impossible d'organiser sa vie personnelle autour d'une vie professionnelle aussi précaire, et il est difficile de s'investir dans un emploi aussi fluctuant.

Cet enchaînement de contrats à durée déterminée maintient les agents dans une dépendance anormale pour organiser leur vie. Comment envisager l'avenir et sécuriser le présent quand on ne sait même pas si l'on va être réembauché le mois suivant ? Les répercussions de cette précarité sont multiples dans le cadre d'un projet de vie, notamment en matière de logement, et peuvent même avoir un effet pervers sur la santé.

Pérenniser les contrats à durée déterminée au lieu de limiter les possibilités d'y recourir révèle la volonté du Gouvernement de ne pas résorber efficacement la précarité. Sinon, il aurait été facile de mettre en oeuvre la loi Sapin du 3 janvier 2001 et de maintenir les postes de fonctionnaires supprimés depuis maintenant trois ans. L'application de cette loi nécessite en effet de créer des postes destinés à être occupés, par la suite, par des agents contractuels ayant été titularisés, en réactivant les concours réservés et la reconnaissance des acquis.

Le Gouvernement a fait d'autres choix et procède depuis trois ans à un véritable « dégraissage » de la fonction publique. Selon lui, au nom de la maîtrise des dépenses publiques, le nombre de fonctionnaires devrait impérativement être revu à la baisse, ces derniers pesant trop lourd dans le budget de l'Etat. Or cette restriction des dépenses publiques n'est plus le leitmotiv du Gouvernement quand il s'agit d'accorder des allégements de charges aux entreprises ! Ainsi, aux termes du projet de loi de sauvegarde des entreprises, les administrations fiscales et sociales peuvent consentir des remises de dettes aux entreprises en difficulté.

Par conséquent, après la diminution des effectifs, le démantèlement du statut de la fonction publique est la prochaine étape à franchir pour le Gouvernement.

En effet, ce projet de loi est la mort annoncée du statut de fonctionnaire et du recrutement par concours, pourtant garant de l'égalité d'accès à la fonction publique. C'est la porte ouverte au recrutement clientéliste, à tous les niveaux de la hiérarchie.

Nous ne sommes évidemment pas hostiles à une modernisation du statut de la fonction publique, avec - pourquoi pas ? - la création de nouveaux corps, correspondant à des missions nouvelles, à des besoins émergents, intégrant des métiers nouveaux tels qu'informaticien ou responsable de communication.

Mais le principe du recrutement par concours doit être impérativement préservé. C'est d'ailleurs, je le rappelle, une exigence constitutionnelle : l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose la règle de l'égalité devant les emplois publics et interdit, de fait, les discriminations, aussi bien pour l'entrée dans la fonction publique que pour le déroulement de la carrière.

Puisque seul le concours garantit cette égalité des citoyens dans l'accès à la fonction publique et que toute autre procédure de recrutement laisserait la place au pouvoir discrétionnaire, le concours doit être la règle commune.

Au-delà des adaptations qui peuvent s'avérer indispensables, comme la mise en adéquation des concours avec les qualifications professionnelles requises, toute tentative marginalisant le recrutement par concours doit être dénoncée et combattue. C'est bien ce que nous faisons en défendant cette motion tendant à opposer la question préalable.

Le recrutement par la voie contractuelle, qui est aujourd'hui mis en avant, conduit déjà à écarter de manière discrétionnaire un grand nombre de catégories de personnes, notamment les personnes handicapées, ce qui, en l'occurrence, laisse la fonction publique très éloignée des obligations d'emploi fixées par la loi.

Banaliser la contractualisation dans la fonction publique constitue un réel danger. Les droits des agents seront progressivement remis en cause par l'introduction d'un nouveau type de relation entre l'Etat employeur et ses agents, et deux types de statuts coexisteront au sein des trois fonctions publiques.

Tandis que les agents titulaires continueront d'être soumis au statut général, à leurs côtés, travailleront de nouveaux agents contractuels qui ne seront pas soumis au même régime. Cela signifie qu'ils ne bénéficieront pas des garanties du statut en termes de déroulement de carrière ou encore de maintien de leur emploi.

En définitive, seront-ils recrutés et intégrés dans tel ou tel corps de fonctionnaires ou recrutés uniquement pour un emploi déterminé ? Il y a là une différence qui n'est pas sans importance, au regard tant de l'agent concerné que de la mission de service public à laquelle il participe. Le fait d'être recruté dans un corps et d'y faire carrière est une des garanties de la continuité du service public.

Multiplier les recrutements contractuels pour des emplois déterminés peut aboutir progressivement à une remise en cause de la continuité du service public, et même de son existence, si nous poussons le raisonnement un peu plus loin, comme l'a d'ailleurs certainement fait le Gouvernement.

Pour l'agent recruté à durée indéterminée, l'incertitude va peser sur sa carrière : quel en sera le déroulement, quelle forme prendra sa fin de contrat, quelles seront les garanties dont il pourra bénéficier à ce moment-là, que se passera-t-il si son emploi est supprimé ?

Ces questions essentielles m'amènent à soulever un problème : le risque est grand que tous ces nouveaux agents contractuels servent de variable d'ajustement dans la fonction publique, ce qui fait peser un danger sur l'avenir de nos services publics. En effet, l'externalisation des services étant de plus en plus courante, il est à craindre que le Gouvernement ne la facilite encore davantage en multipliant les CDI.

Nous ne pouvons accepter une telle situation. Ce projet de loi remet ni plus ni moins en cause le principe selon lequel la titularisation est la règle et la contractualisation l'exception. Comment ne pas admettre qu'il ouvre une brèche sans précédent dans le statut de la fonction publique ?

La volonté du Gouvernement n'est certainement pas de résorber la précarité. Il entend, bien au contraire, remettre en cause le statut des fonctionnaires, sous couvert de la transposition de la directive de 1999.

Résorber la précarité dans la fonction publique ne passe certainement pas par l'éclatement du statut.

Avant de conclure, je souhaite évoquer une disposition du projet de loi qui est relative au congé d'adoption : celui-ci se trouvera aligné sur celui du régime général de la sécurité sociale. Nous sommes d'autant plus scandalisés par cette disposition que nous venons d'adopter une proposition de loi portant réforme de l'adoption.

Nous aurions pu discuter de cette disposition lors de l'examen de ladite proposition de loi.

Au reste, plus grave encore, dans la réforme de l'adoption qui nous a été présentée, la priorité fixée était de faciliter l'adoption, pour permettre ainsi à des enfants de trouver plus rapidement un foyer.

Or, en supprimant l'actuel droit au congé d'adoption prévu pour les fonctionnaires, le Gouvernement tient un discours contradictoire.

Madame le rapporteur, puisque la durée du congé sera partagée, elle sera forcément diminuée !

Le refus des créations d'emplois publics statutaires et la priorité donnée à la voie contractuelle sont à nos yeux inacceptables. C'est remettre en cause le fondement même du service public, à savoir apporter la réponse la mieux adaptée aux besoins sociaux et à l'intérêt collectif.

L'emploi public est porteur d'une fonction sociale permettant d'assurer les missions qui relèvent du service public et, par conséquent, d'assurer l'accès des citoyens à des droits et des services dans la neutralité, l'égalité, la continuité sur tout le territoire et la laïcité. Il découle de cette conception de l'emploi public des caractéristiques particulières, qui se concrétisent dans les dispositions statutaires. Statut et mission de service public sont ainsi intimement liés, et nous renouvelons notre attachement à l'un et à l'autre.

Le statut de la fonction publique, si souvent critiqué, représente avant tout des garanties tant pour l'emploi... pardonnez-moi, ... tant pour l'Etat employeur...

Le statut est surtout plus porteur de garanties que l'emploi externalisé !

Les fonctionnaires présentent des garanties d'indépendance face à toute tentative individuelle ou collective de pression, aussi bien politique qu'économique.

Par ailleurs, le fait que les fonctionnaires soient recrutés dans un cadre d'emploi et non pour occuper un emploi déterminé représente une garantie de qualité et de continuité.

Nous rejetons donc ce projet de loi que nous considérons comme fallacieux, qui ne permet pas de lutter contre la précarité, mais s'attaque au statut de la fonction publique et, par voie de conséquence, à l'avenir même du service public.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Comme je l'ai dit en première lecture, la commission des lois souscrit à la démarche du Gouvernement et aux objectifs du présent projet de loi. Ce dernier permet en effet de transposer plusieurs directives en droit français et, plus généralement, de mettre en conformité le droit français de la fonction publique avec le droit issu de la jurisprudence communautaire. Il contribue également à combler l'important retard enregistré par la France en matière de transposition de directives.

Les différentes dispositions du projet de loi permettent ainsi de poursuivre la lutte contre toutes les formes de discrimination, en encourageant en particulier l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et en harmonisant les dispositifs législatifs qui tendent à éviter les actes discriminatoires. Elles sont en outre de nature à ouvrir plus largement les emplois publics aux ressortissants communautaires, répondant ainsi aux exigences de libre circulation des travailleurs, et, surtout, à réduire l'emploi précaire...

... par la transposition de la directive 99-70 du 28 juin 1999, selon laquelle les agents non titulaires ne pourront voir leur contrat renouvelé que pour une durée indéterminée passé un délai de six ans.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois émet un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer la question préalable.

Madame Mathon, permettez-moi de m'étonner : à suivre votre analyse, les agents qui sont actuellement en CDD dans la fonction publique devraient être maintenus dans une situation de grande précarité. En effet, tout votre plaidoyer a consisté à défendre le statu quo et donc le maintien de la précarité.

Or nous proposons précisément la possibilité de sortir de cette précarité, et cela selon deux voies : soit en accédant à un CDI au bout de six années, soit en passant les concours internes.

Quant à la titularisation systématique de tous les agents concernés par le processus Sapin, cela porterait véritablement atteinte au système du concours pour l'accès à la fonction publique.

Autrement dit, ce que vous demandez en fait, madame Mathon, c'est le maintien de ces personnes dans la précarité, alors que le Gouvernement souhaite, lui, leur offrir la possibilité d'accéder à un statut plus valorisant et plus sécurisant.

Monsieur le ministre, il ne s'agit absolument pas de maintenir une forme de précarité ! La précarité, c'est vous qui l'instaurez !

Pendant deux fois trois ans, ils auront une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête ! Six ans sans pouvoir, par exemple, obtenir un prêt pour acheter un logement !

Six ans à être rejeté par les organismes d'HLM.

Pour notre part, dans le cadre de la loi Sapin, nous avions programmé des concours spécifiques De cette façon, nous avions effectivement réussi à titulariser la moitié des agents aptes à passer ces concours adaptés.

En outre, nous avions fait voter une loi concernant la reconnaissance professionnelle. Prenez-la en compte ! C'est vous qui placez les gens dans des situations précaires et même plus que précaires ! Car, au bout de six ans, ils pourront être purement et simplement licenciés !

Par ailleurs, vous dites que le concours est absolument nécessaire, qu'il est sacré, mais, dans trois domaines, vous lui tordez le cou ! Tout d'abord, avec le système « deux CDD puis un CDI ». Ensuite, avec le « PACTE junior », qui est destiné à ouvrir les portes de la fonction publique aux jeunes en difficulté : sur le principe, on ne peut qu'y être favorable, mais il n'empêche que cela se fait sans concours. Enfin, avec la fusion des échelles de rémunération 2 et 3, car il semble bien que, là encore, il n'y aura pas de concours.

Dites-nous donc franchement, monsieur le ministre, que vous allez généraliser le contrat et supprimer les concours !

D'autre part, on sait bien que, pour certaines collectivités territoriales, il est évidemment plus facile de recruter sans avoir à organiser des concours, d'autant que la formation de ceux qui réussissent ces concours, notamment dans la catégories A, dure quelquefois l'équivalent d'une demi-année, voire plus...

Un maire ou un président de conseil général préférera par conséquent embaucher des personnes qui n'ont pas passé le concours, afin de ne pas avoir à assumer cette formation.

Il existe évidemment quelques exceptions, qui peuvent toujours être étudiées et pour lesquelles on peut prévoir des concours adaptés, mais la situation logique, normale, c'est celle où un fonctionnaire est titulaire de son poste. C'est ainsi que notre Etat pourra vraiment compter sur ceux qu'il emploie, pas en en maintenant certains dans la précarité !

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Un certain nombre d'arguments, sur lesquels nous ne reviendrons pas, ont déjà été développés en première lecture.

Plusieurs lois ont été votées pour la résorption de l'emploi précaire, mais, nous nous en sommes aperçus, aucune n'a fonctionné.

Non ! Monsieur Mahéas, sachez que, dans mon département, depuis un peu plus d'un an, c'est-à-dire à la suite du changement de majorité, plus de 100 contractuels ont été embauchés, sur un total de 240 recrutements. Il y a donc une différence entre ce que l'on dit à Paris et ce que l'on fait sur le terrain !

Pour ma part, j'ai dénoncé cette situation, car je pensais que l'on pouvait recruter beaucoup d'agents dans le cadre statutaire.

Vous avez évoqué des difficultés relatives à la FIA, la formation initiale d'application. Or M. le ministre de la fonction publique, dans le projet de loi sur la fonction publique territoriale qui sera présenté à l'automne, entend alléger ce dispositif, qui, me semble-t-il, est une fausse bonne idée. Sans doute vaut-il mieux, en effet, mettre en oeuvre cette formation au cours des deux ou des trois années suivant le recrutement plutôt que de bloquer la carrière des fonctionnaires. J'en conviens tout à fait, monsieur Mahéas, en fin de compte, ce système décourage les collectivités locales de recruter les jeunes qui passent le concours, car, ensuite, elles les voient disparaître.

De la même manière, monsieur le ministre, sans doute nous faudrait-il envisager, comme c'est le cas dans la fonction publique de l'Etat, un système d'« attachés élèves », dont le régime de rémunération serait globalisé et mutualisé. Une fois formés, ils seraient affectés aux collectivités. Un tel dispositif a d'ailleurs très bien fonctionné pour les officiers de sapeurs-pompiers.

En définitive, chers collègues de l'opposition, je ne comprends pas votre position !

En effet, nous offrons une garantie à des agents qui, de toute façon, n'auraient pas pu être titularisés. Normalement, ils auraient dû être licenciés puisque, selon la règle actuelle, un contrat de trois ans n'est renouvelable qu'une fois. Je rappelle qu'il s'agit d'emplois spécifiques. Si le contrôle de légalité était correctement effectué, on ne pourrait pas recruter dans n'importe quelles conditions, y compris, tout à fait entre nous, dans mon département.

Dans nos départements ou nos communes, nous avons besoin de faire appel à des spécialistes - je pense en particulier aux informaticiens. Ils occupent des emplois spécifiques et ont parfois un certain âge. Pour eux, le CDI, qui constitue, contrairement à ce que vous dites, une garantie, est la seule voie. Bien entendu, il faut que cela ne concerne qu'un petit nombre d'emplois.

D'ailleurs, dans la pratique, ces contrats existent aujourd'hui, notamment dans les directions départementales de l'équipement, où les personnes ainsi recrutées bénéficient d'une évolution de carrière. Alors que cela ne devrait pas exister, les personnes qualifiées restent parfois vingt ou vingt-cinq ans dans le même poste !

Il s'agit donc d'entériner une situation qui est nécessaire à l'administration, qui ne nuit pas aux agents et qui ne remet pas du tout en cause le statut de la fonction publique, auquel nous sommes attachés. Car le statut de la fonction publique est inséparable du concours !

Si, je suis désolé !

Nous aménageons un dispositif qui donnera satisfaction à des agents en situation de précarité ! Au demeurant, je vérifierai que tous ceux qui se sont prononcés aujourd'hui contre ce dispositif n'ont pas pratiqué, dans leur collectivité, une politique différente de celle qu'ils défendent aujourd'hui ! Car je suis bien persuadé qu'ils ont également recours aux contrats ! Et sans doute est-il nécessaire de les inciter à donner à ces contractuels une certaine stabilité d'emploi.

Quoi qu'il en soit, à mes yeux, cette mesure constitue un progrès. Et je ne parle pas des autres dispositions, sur lesquelles Mme le rapporteur s'est exprimée, à savoir, en particulier, la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sujet qui ne me paraît pas négligeable.

Pour tous ces motifs, il me semble que cette motion tendant à opposer la question préalable est mal venue.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Je mets aux voix la motion n° 3, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 198 :

Le Sénat n'a pas adopté.

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Dans l'article L. 711-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatrième et cinquième alinéas ».

L'article 4 bis est adopté.

I. - L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; »

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

b) Les mots : « les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « ces principes » ;

3° Au début du septième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

II. - L'article 6 bis de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : «, directe ou indirecte, » ;

2° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;

« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

III. - L'article 6 ter de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; »

2° Au début du troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;